人教版高中语文必修三第三单元第八课《寡人之于国也》课件 (共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三第三单元第八课《寡人之于国也》课件 (共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-19 10:49:28 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。 寡人之于国也 《孟子》寡人之于国也

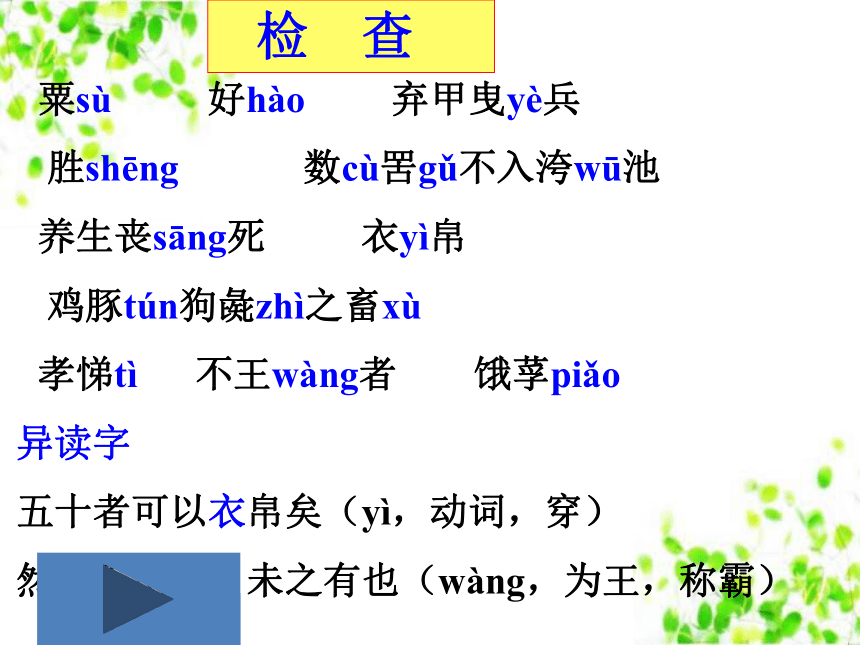

孟子 检 查粟sù 好hào 弃甲曳yè兵

胜shēng 数cù罟gǔ不入洿wū池

养生丧sāng死 衣yì帛

鸡豚tún狗彘zhì之畜xù

孝悌tì 不王wàng者 饿莩piǎo异读字

五十者可以衣帛矣(yì,动词,穿)

然而不王者,未之有也(wàng,为王,称霸)

走近作者 孟子,名轲,字子舆。曾受业于孔子之孙子思的门人,著名的思想家、政治家和教育家。他继承并发展了孔子“仁”的学说,被尊为儒家的第二号圣人——“亚圣”。他在哲学上提出“民贵君轻”为中心的“仁政”主张,哲学上提出“性善论”。他是继孔子之后最著名的一位儒学大师。南宋朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”

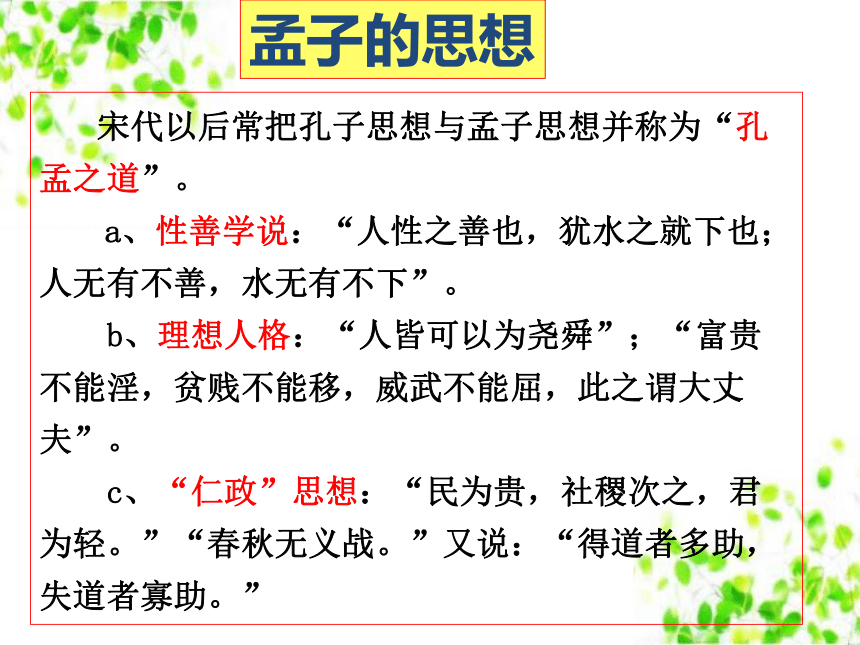

子不学,断机杼。昔孟母,择邻处; 童年 孟 子 名 轲 , 邹 人( 今 山 东 邹 县 ), 三 岁 时 父 亲 逝 世 , 孟 子 便 与 母 亲 相 依 为 命 。 孟 母 非 常 疼 爱 自 己 的 儿 子 , 曾 经 为 了 替 孟 子 找 一 个 舒 适 的 学 习 环 境 而 三 次 搬 家 。 孟 子 自 小 便 受 严 格 的 管 教, 据 说 他 自 从 搬 家以后 , 便 十 分 认 真 读 书 , 稍 大 一 点 , 孟 子 变 得 十 分 贪 玩 。 孟 母 便 剪 断 织 机 上 的 麻 布 , 她 要 孟 子 勤 奋 读 书 , 要 不 然 将 会 像 那 块 麻 布 般 , 变 成 一 团 废 物。 孟 子 牢 记 母 亲 的 教 诲 , 立 志 成 材 。童年孟子的思想 宋代以后常把孔子思想与孟子思想并称为“孔孟之道”。 ???????a、性善学说:“人性之善也,犹水之就下也;人无有不善,水无有不下”。

b、理想人格:“人皆可以为尧舜”;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。

c、“仁政”思想:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“春秋无义战。”又说:“得道者多助,失道者寡助。”

孟子的仁政思想一、民本思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。事故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”《孟子尽心下》二、国君应以保民为职分:

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者民亦忧其忧。”

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也” 三、反对不义的战争。 孟子说:“春秋无义战。”又说:“得道者多助,失道者寡助。”孟子精神 1、“君子当自强不息” 一种奋发向上的精神。

2、“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁”,以天下为己任的精神。

3、“生我所欲也,义,我所欲也,舍生而取义者也” 舍生取义的精神激励古往今来的许多仁人志士。 孟府孟林亦称亚圣林,位于邹城市东北孟子墓碑 战国中期,诸侯争城夺地,征战不断;人民徭役繁重,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏。

魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭强秦重创,内忧外患,以至都城由安邑迁至大梁。加上横征暴敛以及生产力水平低下,造成人口减少,兵员和劳动力匮乏。

为达到富国强兵、问鼎天下的目的,各国诸侯的当务之急是增殖人口。梁惠王理所当然会为“邻国之民不加少,寡人之民不加多”而忧心忡忡。 写作背景朗读课文第一部分 梁惠王提出了一个什么问题?他为什么会提出这个问题?

提问:1、梁惠王说:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。”梁惠王觉得自己对国家政务尽心尽力了。他的具体做法有哪些?河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。2、通过与邻国相比,梁惠王感觉如何?邻国之民不加少,寡人之民不加多。3、梁惠王面临怎样的困惑?于国尽心,但民不加多。 为什么?提出“民不加多”的疑问。第二部分 孟子怎么回答他的? 分析

“民不加多”的原因投其所好,便于启发引王自己回答,自我否定以子之矛,攻子之盾层层推进 作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。

比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。? 思 考孟子说“五十步笑百步”的目的? 委婉地讽刺梁惠王与邻国之君相比,实质相同,本质上都是虐民暴政,他的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,只是形式上数量上不同而已,搞小恩小惠并不能使民加多。五十步笑百步第三部分 孟子否定了梁国极其邻国之政,那么,他的理想政治——仁政的具体内容是什么? 措施

不违农时

数罟不入洿池

斧斤以时入山 效果 结果 这一段使用了什么修辞手法?有何作用?怎样做到“王道之始”?产生了什么效果? 排比。谷 不可胜食鱼鳖 不可胜食林木 不可胜用养生丧死无憾

——王道之始 使文章有气势,加强语气,给人一种吃不完,用不完的感觉,给读者一气呵成的感觉。第6段又提出了哪些措施,有什么效果?措施

五亩……树之以桑

鸡豚……无失其时

百亩……勿夺其时

谨…….申之以孝悌 效果七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,

然而不王者,未之有也

孟子从王道之始和王道之成两方面详细阐述了使民加多的办法,从保民(使民无衣食之患)、教民(用儒家思想教育人民)角度提出了七条措施。 衣帛(五十者)食肉(七十者)无饥(数口之家)不负戴(颁白者)↓王道之成

仁政七条王道

之始不违农时

(农)保护鱼类

(渔)按时砍伐

(林)王道

之成鼓励养蚕(纺)繁兴六畜(牧)生产粮食(农)兴办教育(教)初步

措施根本

措施不可胜食不可胜用保民教民狗彘食人食涂有饿莩非我也,岁也王无罪岁阐述

使民加多应有的态度正确态度思考:孟子在最后一段旨在说明什么?用了

什么说理方法?

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

比喻 涂有饿莩归罪于

年成不好

刺人而杀人归罪于武器 施仁政除暴虐天下之民至焉课文回顾1、提出问题:尽心于国而民不加多2、转换问题:五十步笑百步3、介入问题:养生丧死无憾,王道之始也4、深入问题:七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也5、解决问题:王无罪岁,斯天下之民至焉总结全文王之问与子之辩 梁惠王 (提出问题)民不加多孟子设喻:以五十步笑百步,何如?(分析问题)设圈套不可进入圈套无望民之多于邻国也如何使民加多?解决问题尽心移其民

移其粟民不加多?提出问题五十步笑百步梁惠王邻国之君喻分析问题行仁政之果之始之成斯天下之民至解决问题程度不同

实质相同以现代观念审识古人的思想 孟子的王道思想包括精神文明和物质文明:

1.首先解决百姓的温饱问题;

2.加强文教德化,提高人民的精神修养;

3.统治者严于律己,不推卸责任。

孟子注意到了可持续发展问题:

在开发利用自然资源时,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔。 一、结构严谨。孟子的文章环环相扣,不可分割。这篇文章的末尾,依次用“寡人之民不加多”,“则无望民之多与邻国也”,“斯天下之民至焉”。体现了各部分之间的内在联系。二、善用比喻。孟子善用比喻说理,文字显得从容不迫。如“五十步笑百步”,“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’”。三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在语言上是使用整齐的排偶句式。如叙述王道之始时的三组排偶句、王道之成时的四组排偶句。音节铿锵,气势充沛。写作特色雄辩艺术1、正面阐述自己的主张,提出“仁政”的一系列措施:①合理的发展生产;②加强教化;③关心老百姓疾苦,不推诿责任。

2、当对方一个错误的论题出现,孟子往往从侧面进攻,并不急于反驳,而是以退为进,水到渠成,说服对方。

3、长于设喻,贴切的比喻使其说理充满不可辩驳的力量。孟子的仁政思想有何现实意义? (古为今用) 1.孟子的“王道”思想包括“温饱”和“教化”两部分,也就是今天的“物质文明” 和“精神文明”。联系现实:a、关注民生,关注三农:农业、 农村、 农民(养民)。b、义务教育免费(教民)。

2.开发自然资源,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔,是今天的“可持续发展农业”的概念。

课外延伸(讨论)通假字(1)颁白者不负戴于道路者 “斑”

(2)涂有饿殍而不知发 “途”

(3)直不百步耳 “只”

(4)则无望民之多于邻国也 “毋”知识点归纳词类活用(1)填然鼓之

(2)是使民养生丧死无憾也

(3)王无罪岁,斯天下之民至焉(名作动,击鼓)

( 生/死: 动作名;活人,死人;丧 :安葬)

(罪:名作动,译为“归罪”“归咎”)特殊句式1.判断句

(1)是亦走也

(2)非我也,岁也。

2.倒装句

(1)则无望民之多 [于邻国]也

(2)树之[以桑]

(3)然而不王者,未之有也(介宾结构后置句)

(介宾结构后置句)

(宾语前置句)重点习惯句式1.例“或百步而后止,或五十步而后止”

2.例“直不百步耳”

3.例“是亦走也”

4.例“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?”“有的……有的……”

“只……罢了。”

“这是……呀。”

“这与……有什么区别呢?”

(1)河内凶(谷物收成不好,荒年/常指人或动物暴躁,心肠狠)

(2)邻国之民不加少(更,再,副词/常指增加)

(3)或百步而后止(有人,有时/选择连词)

(4)兵刃既接(兵器/战士,士兵)

(5)弃甲曳兵而走(逃跑/行走)

(6)谷不可胜食也(尽/胜利)

(7)数罟不入洿池(细、密/数字或者数数)

(8)树之以桑(种植,动词/常指较高大的林木)

(9)七十者可以食肉矣(可以凭借/表同意认可)古今异义以申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻 介词,把介词,按照介词,凭借介词,用一词多义寡人之于国也

移其民于河东

无望民之多于邻国也

颁白者不负戴于道路矣

是何异于刺人而杀之对于到比在跟、与于胜驴不胜怒,蹄之

不违农时,谷不可胜食也

此所谓战胜于朝廷

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖能禁受尽,完胜利超过优美的shēngshēng之填然鼓之

民之多于邻国也

申之以孝悌之义

音节助词结构助词“的”,放在主谓之间,取消句子的独立性。代词,他们(黎民)结构助词“的”,放在

定语和中心语之间数愿令得补黑衣之数Shù数目、数量数口之家,可以无饥矣Shù几、几个扶苏以数谏故shuò多次、屡次数罟不入洿池 cù密则胜负之数,存亡之理蒙冲斗舰乃以千数ShùShǔ命运

计算小结:

课文中阐述的是“王道之始”和“王道之成”的道理,强调:以民为本、实行仁政是统一天下的根本保证。孟子认为,国君如能实行仁政,减税宽刑,不滥杀无辜,以忠信孝悌教育百姓,就可以使天下归心。这就是说,真正能够爱人民的人,他的力量是不可战胜的。

孟子 检 查粟sù 好hào 弃甲曳yè兵

胜shēng 数cù罟gǔ不入洿wū池

养生丧sāng死 衣yì帛

鸡豚tún狗彘zhì之畜xù

孝悌tì 不王wàng者 饿莩piǎo异读字

五十者可以衣帛矣(yì,动词,穿)

然而不王者,未之有也(wàng,为王,称霸)

走近作者 孟子,名轲,字子舆。曾受业于孔子之孙子思的门人,著名的思想家、政治家和教育家。他继承并发展了孔子“仁”的学说,被尊为儒家的第二号圣人——“亚圣”。他在哲学上提出“民贵君轻”为中心的“仁政”主张,哲学上提出“性善论”。他是继孔子之后最著名的一位儒学大师。南宋朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”

子不学,断机杼。昔孟母,择邻处; 童年 孟 子 名 轲 , 邹 人( 今 山 东 邹 县 ), 三 岁 时 父 亲 逝 世 , 孟 子 便 与 母 亲 相 依 为 命 。 孟 母 非 常 疼 爱 自 己 的 儿 子 , 曾 经 为 了 替 孟 子 找 一 个 舒 适 的 学 习 环 境 而 三 次 搬 家 。 孟 子 自 小 便 受 严 格 的 管 教, 据 说 他 自 从 搬 家以后 , 便 十 分 认 真 读 书 , 稍 大 一 点 , 孟 子 变 得 十 分 贪 玩 。 孟 母 便 剪 断 织 机 上 的 麻 布 , 她 要 孟 子 勤 奋 读 书 , 要 不 然 将 会 像 那 块 麻 布 般 , 变 成 一 团 废 物。 孟 子 牢 记 母 亲 的 教 诲 , 立 志 成 材 。童年孟子的思想 宋代以后常把孔子思想与孟子思想并称为“孔孟之道”。 ???????a、性善学说:“人性之善也,犹水之就下也;人无有不善,水无有不下”。

b、理想人格:“人皆可以为尧舜”;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。

c、“仁政”思想:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“春秋无义战。”又说:“得道者多助,失道者寡助。”

孟子的仁政思想一、民本思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。事故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”《孟子尽心下》二、国君应以保民为职分:

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者民亦忧其忧。”

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也” 三、反对不义的战争。 孟子说:“春秋无义战。”又说:“得道者多助,失道者寡助。”孟子精神 1、“君子当自强不息” 一种奋发向上的精神。

2、“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁”,以天下为己任的精神。

3、“生我所欲也,义,我所欲也,舍生而取义者也” 舍生取义的精神激励古往今来的许多仁人志士。 孟府孟林亦称亚圣林,位于邹城市东北孟子墓碑 战国中期,诸侯争城夺地,征战不断;人民徭役繁重,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏。

魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭强秦重创,内忧外患,以至都城由安邑迁至大梁。加上横征暴敛以及生产力水平低下,造成人口减少,兵员和劳动力匮乏。

为达到富国强兵、问鼎天下的目的,各国诸侯的当务之急是增殖人口。梁惠王理所当然会为“邻国之民不加少,寡人之民不加多”而忧心忡忡。 写作背景朗读课文第一部分 梁惠王提出了一个什么问题?他为什么会提出这个问题?

提问:1、梁惠王说:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。”梁惠王觉得自己对国家政务尽心尽力了。他的具体做法有哪些?河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。2、通过与邻国相比,梁惠王感觉如何?邻国之民不加少,寡人之民不加多。3、梁惠王面临怎样的困惑?于国尽心,但民不加多。 为什么?提出“民不加多”的疑问。第二部分 孟子怎么回答他的? 分析

“民不加多”的原因投其所好,便于启发引王自己回答,自我否定以子之矛,攻子之盾层层推进 作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。

比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。? 思 考孟子说“五十步笑百步”的目的? 委婉地讽刺梁惠王与邻国之君相比,实质相同,本质上都是虐民暴政,他的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,只是形式上数量上不同而已,搞小恩小惠并不能使民加多。五十步笑百步第三部分 孟子否定了梁国极其邻国之政,那么,他的理想政治——仁政的具体内容是什么? 措施

不违农时

数罟不入洿池

斧斤以时入山 效果 结果 这一段使用了什么修辞手法?有何作用?怎样做到“王道之始”?产生了什么效果? 排比。谷 不可胜食鱼鳖 不可胜食林木 不可胜用养生丧死无憾

——王道之始 使文章有气势,加强语气,给人一种吃不完,用不完的感觉,给读者一气呵成的感觉。第6段又提出了哪些措施,有什么效果?措施

五亩……树之以桑

鸡豚……无失其时

百亩……勿夺其时

谨…….申之以孝悌 效果七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,

然而不王者,未之有也

孟子从王道之始和王道之成两方面详细阐述了使民加多的办法,从保民(使民无衣食之患)、教民(用儒家思想教育人民)角度提出了七条措施。 衣帛(五十者)食肉(七十者)无饥(数口之家)不负戴(颁白者)↓王道之成

仁政七条王道

之始不违农时

(农)保护鱼类

(渔)按时砍伐

(林)王道

之成鼓励养蚕(纺)繁兴六畜(牧)生产粮食(农)兴办教育(教)初步

措施根本

措施不可胜食不可胜用保民教民狗彘食人食涂有饿莩非我也,岁也王无罪岁阐述

使民加多应有的态度正确态度思考:孟子在最后一段旨在说明什么?用了

什么说理方法?

对比 狗彘食人食(贵族)

涂有饿莩(百姓)

比喻 涂有饿莩归罪于

年成不好

刺人而杀人归罪于武器 施仁政除暴虐天下之民至焉课文回顾1、提出问题:尽心于国而民不加多2、转换问题:五十步笑百步3、介入问题:养生丧死无憾,王道之始也4、深入问题:七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也5、解决问题:王无罪岁,斯天下之民至焉总结全文王之问与子之辩 梁惠王 (提出问题)民不加多孟子设喻:以五十步笑百步,何如?(分析问题)设圈套不可进入圈套无望民之多于邻国也如何使民加多?解决问题尽心移其民

移其粟民不加多?提出问题五十步笑百步梁惠王邻国之君喻分析问题行仁政之果之始之成斯天下之民至解决问题程度不同

实质相同以现代观念审识古人的思想 孟子的王道思想包括精神文明和物质文明:

1.首先解决百姓的温饱问题;

2.加强文教德化,提高人民的精神修养;

3.统治者严于律己,不推卸责任。

孟子注意到了可持续发展问题:

在开发利用自然资源时,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔。 一、结构严谨。孟子的文章环环相扣,不可分割。这篇文章的末尾,依次用“寡人之民不加多”,“则无望民之多与邻国也”,“斯天下之民至焉”。体现了各部分之间的内在联系。二、善用比喻。孟子善用比喻说理,文字显得从容不迫。如“五十步笑百步”,“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’”。三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在语言上是使用整齐的排偶句式。如叙述王道之始时的三组排偶句、王道之成时的四组排偶句。音节铿锵,气势充沛。写作特色雄辩艺术1、正面阐述自己的主张,提出“仁政”的一系列措施:①合理的发展生产;②加强教化;③关心老百姓疾苦,不推诿责任。

2、当对方一个错误的论题出现,孟子往往从侧面进攻,并不急于反驳,而是以退为进,水到渠成,说服对方。

3、长于设喻,贴切的比喻使其说理充满不可辩驳的力量。孟子的仁政思想有何现实意义? (古为今用) 1.孟子的“王道”思想包括“温饱”和“教化”两部分,也就是今天的“物质文明” 和“精神文明”。联系现实:a、关注民生,关注三农:农业、 农村、 农民(养民)。b、义务教育免费(教民)。

2.开发自然资源,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔,是今天的“可持续发展农业”的概念。

课外延伸(讨论)通假字(1)颁白者不负戴于道路者 “斑”

(2)涂有饿殍而不知发 “途”

(3)直不百步耳 “只”

(4)则无望民之多于邻国也 “毋”知识点归纳词类活用(1)填然鼓之

(2)是使民养生丧死无憾也

(3)王无罪岁,斯天下之民至焉(名作动,击鼓)

( 生/死: 动作名;活人,死人;丧 :安葬)

(罪:名作动,译为“归罪”“归咎”)特殊句式1.判断句

(1)是亦走也

(2)非我也,岁也。

2.倒装句

(1)则无望民之多 [于邻国]也

(2)树之[以桑]

(3)然而不王者,未之有也(介宾结构后置句)

(介宾结构后置句)

(宾语前置句)重点习惯句式1.例“或百步而后止,或五十步而后止”

2.例“直不百步耳”

3.例“是亦走也”

4.例“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?”“有的……有的……”

“只……罢了。”

“这是……呀。”

“这与……有什么区别呢?”

(1)河内凶(谷物收成不好,荒年/常指人或动物暴躁,心肠狠)

(2)邻国之民不加少(更,再,副词/常指增加)

(3)或百步而后止(有人,有时/选择连词)

(4)兵刃既接(兵器/战士,士兵)

(5)弃甲曳兵而走(逃跑/行走)

(6)谷不可胜食也(尽/胜利)

(7)数罟不入洿池(细、密/数字或者数数)

(8)树之以桑(种植,动词/常指较高大的林木)

(9)七十者可以食肉矣(可以凭借/表同意认可)古今异义以申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻 介词,把介词,按照介词,凭借介词,用一词多义寡人之于国也

移其民于河东

无望民之多于邻国也

颁白者不负戴于道路矣

是何异于刺人而杀之对于到比在跟、与于胜驴不胜怒,蹄之

不违农时,谷不可胜食也

此所谓战胜于朝廷

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖能禁受尽,完胜利超过优美的shēngshēng之填然鼓之

民之多于邻国也

申之以孝悌之义

音节助词结构助词“的”,放在主谓之间,取消句子的独立性。代词,他们(黎民)结构助词“的”,放在

定语和中心语之间数愿令得补黑衣之数Shù数目、数量数口之家,可以无饥矣Shù几、几个扶苏以数谏故shuò多次、屡次数罟不入洿池 cù密则胜负之数,存亡之理蒙冲斗舰乃以千数ShùShǔ命运

计算小结:

课文中阐述的是“王道之始”和“王道之成”的道理,强调:以民为本、实行仁政是统一天下的根本保证。孟子认为,国君如能实行仁政,减税宽刑,不滥杀无辜,以忠信孝悌教育百姓,就可以使天下归心。这就是说,真正能够爱人民的人,他的力量是不可战胜的。