山东武城二中2016-2017学年高一下学期5月月考历史试题

文档属性

| 名称 | 山东武城二中2016-2017学年高一下学期5月月考历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 530.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-05-23 16:27:27 | ||

图片预览

文档简介

高一下学期历史月考试题

2017.5

一、选择题(本大题共24小题,每个题2分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.

1952年,苏共领导人马林科夫在十九大的政治报告上指出:“今年谷物的总收获量达到80亿普特,而最主要的粮食作物小麦总收获量比1940年增加了48%

。以前认为是最尖锐、最严重的问题--谷物问题,就这样顺利地解决了,彻底而永远地解决了。”这一论断( )

A.

与实际情况完全相符

B.

成为加快工业化的依据

C.

是对农业改革的肯定

D.

是对斯大林模式的维护

2.列宁指出:“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”此“严重的失败”的主要原因是( )

A.苏维埃政权农业税过重

B.苏俄政策严重脱离现实

C.分配领域的实物配给制

D.苏俄敌对势力十分强大

3.对于如何建设社会主义,列宁曾说:“增加财富、建立社会主义社会的真正和唯一的基础只有一个,这就是大工业。如果没有资本主义的大工厂,没有高度发达的大工业,那就根本谈不上社会主义,而对于一个农民国家来说更谈不上社会主义了。”这一思想( )

A.与战时共产主义政策一致

B.推动了斯大林模式的形成

C.说明列宁对资本主义完全认同

D.是列宁对新经济政策的理论阐释

4.历史学家尤·叶梅利亚诺夫撰文写道:“对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。……那些指责斯大林的人却用其双手毁灭了这个超级大国!”与此有关的说法中,错误的是( )

A.当时的时代,苏联面临帝国主义威胁,经济文化落后

B.付出的代价包括农业、轻工业、重工业比例题严重失调

C.第二次世界大战后,苏联面临冷战威胁,建立高度集中的经济体制

D.戈尔巴乔夫主持的民主化改革是苏联解体的重要原因

5.在“斯大林模式”下,全国是一个统一的“大工厂”,而企业只是这座“大工厂”中的一个“生产车间”……甚至“每一双皮鞋或每一件内衣,都要由中央调配”。这表明“斯大林模式”

( )

A.实行指导性的计划管理

B.完全排斥市场调节

C.先发展重工业

D.导致生活物资短缺

6.有者认为“勃列日涅夫时期的改革是苏联历史上最为稳妥的改革”,得出此观点是基于( )

A.摆脱了“斯大林模式”的束缚

B.当时苏联经济的较快发展

C.“发达社会主义”的建成

D.继续赫鲁晓夫的经济改革

7.有些者认为,美国总统胡佛并不是自由放任政策的典型代表,他也对经济进行了有限的干预,且为后来的罗斯福新政提供了借鉴。胡佛采取的干预措施是( )

A.斡旋劳资双方达成保持工资水平和不罢工的协议

B.通过霍利—斯穆特法以提高关税和保护国内市场

C.发起自愿减少耕地运动以维持农产品价格

D.成立复兴金融公司向一些银行和公共工程贷款

8.《美国自由的故事》写道:美国人遇到了“两套对立的自由概念的体系”,一种是“为私营企业”自由服务;另一种是以“一种对财富平等的分享”为基础的“社会化的自由”。事实表明,大多数美国人在1936

年时都接受了这样的观点:自由必须包含由政府保证的经济安全。由此可知( )

A.罗斯福新政体现了第一种关于“自由”的观念

B.罗斯福新政体现了“另一种”关于“自由”的观念

C.大多数美国人认为政府应当保障公民的政治自由

D.大多数美国人认为“自由代表着从物质的无保障中得到解放”

9.随着经济的发展,世界各国不同程度地推行了社会福利政策,其目的主要在于( )

A.刺激社会消费

B.改善政府形象

C.改善劳资关系

D.缓和社会矛盾

10.有学者说,在现代化发展的某一阶段上,“当非西方国家仍在为实行现代化而伤透脑筋,西方国家则似乎已出现超越现代化的新动向。”下列各项中属于这一阶段“新动向”的是 ( )

A.工业生产比例题显著降低

B.西方优势地位完全确立

C.社会生活世俗化城市化

D.现代经济模式趋于定型

11.资本主义经济结构在19世纪中期、19世纪末20世纪初和二战以后,经历了三次大调整。这三次调整的共同影响是( )

A.引发了工业革命的兴起

B.促进了资本主义制度的自我完善

C.引起了民族解放运动高涨

D.加速了世界大战的爆发

12.风凰卫视《锵锵三人行》节目主持人曾这样描述北欧福利国家的状况:“最穷的与最富的,在交税之前可以相差17倍,但是纳完税之厉,可以小到3倍。就是说我这富人,比你就多3倍的钱。”充分说明这种政策实际上是 ( )

A.国家对经济大力干预

B.对国民收入进行再分配

C.国家实行高税率政策

D.保障了低收入阶层的生活

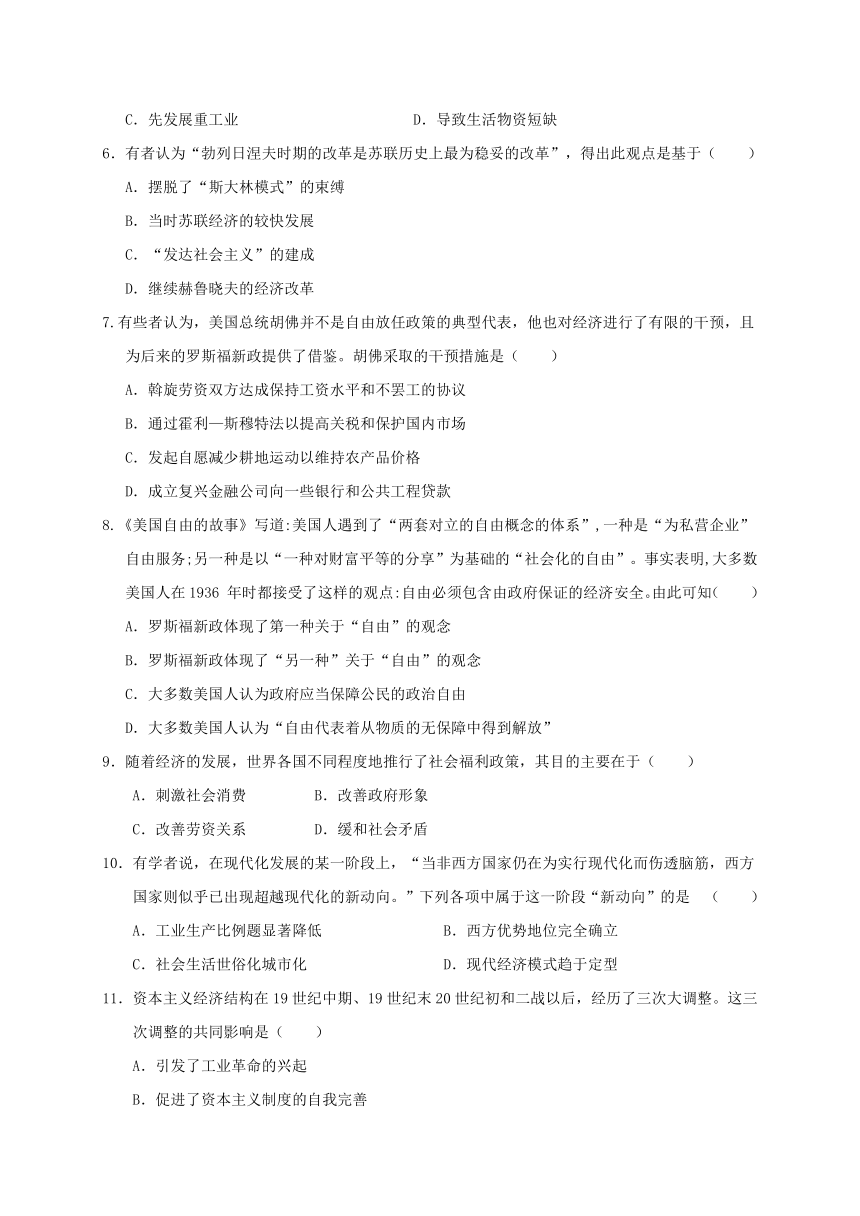

13.右图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱

B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进

D.美英传统工业产业衰落

14.下表根据国家统计局《新中国五十年》的数据编制,其中的数据变化反映了这一时期我国( )

表1

1957~1960年经济统计资料(部分)

单位:亿元

年份

工业总产值

重工业产值

轻工业产值

农林牧渔业总产值

1957

704

317

387

537

1958

1083

580

503

566

1959

1483

867

616

497

1960

1637

1090

547

457

A.经济建设的指导思想出现问题

B.经济体制改革拉开序幕

C.社会主义工业化建设开始进行

D.国民经济形势开始好转

15.

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。下列属于这一规定出台背景的是( )

A.家庭联产承包责任制的广泛推行

B.社会主义市场经济体制已初步建立

C.政企分开的管理体制已普遍实行

D.经济体制改革全面从农村转向城市

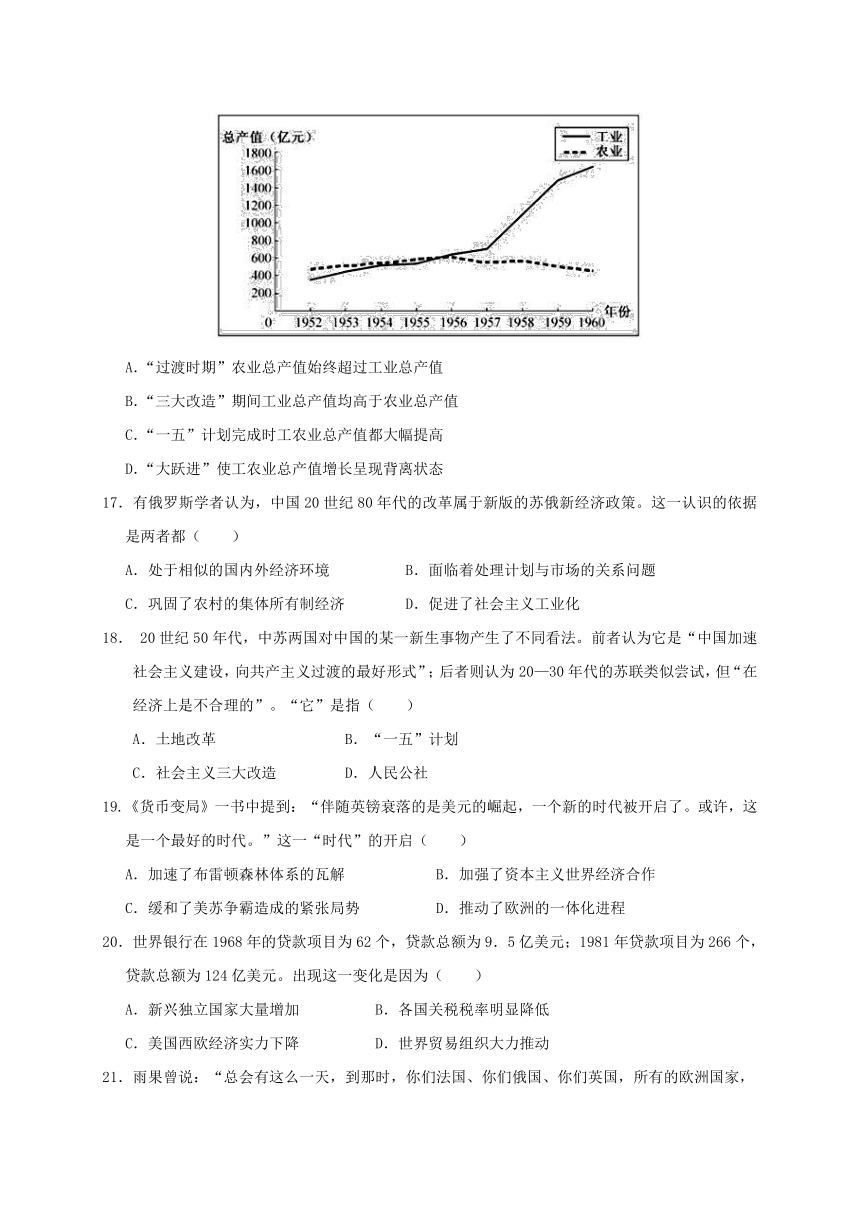

16.下图为中国1952—1960年工农业总产值变化图。对此分析符合史实的是( )

A.“过渡时期”农业总产值始终超过工业总产值

B.“三大改造”期间工业总产值均高于农业总产值

C.“一五”计划完成时工农业总产值都大幅提高

D.“大跃进”使工农业总产值增长呈现背离状态

17.有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境

B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济

D.促进了社会主义工业化

18.

20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20—30年代的苏联类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革

B.“一五”计划

C.社会主义三大改造

D.人民公社

19.《货币变局》一书中提到:“伴随英镑衰落的是美元的崛起,一个新的时代被开启了。或许,这是一个最好的时代。”这一“时代”的开启( )

A.加速了布雷顿森林体系的瓦解

B.加强了资本主义世界经济合作

C.缓和了美苏争霸造成的紧张局势

D.推动了欧洲的一体化进程

20.世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加

B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降

D.世界贸易组织大力推动

21.雨果曾说:“总会有这么一天,到那时,你们法国、你们俄国、你们英国,所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里;到那时,你们将构筑欧洲的友爱关系。”今日欧盟实现了雨果的哪一理想?( )

A.西欧已构筑起“友爱关系”的坚实基础

B.欧洲所有大国都已“紧紧地融合”

C.超国家的联合体己消除了成员国的特点个性

D.法、俄、英是“高一级的整体”的核心

22.德法两国认为,希腊等国退出欧元区可以成为一种选项;欧盟主席认为,缩小欧元区会给欧洲经济带来严重伤害,以致联盟分裂。此事反映了( )

A.欧洲一体化过程曲折

B.欧洲经济一体化加深

C.欧洲政治一体化加深

D.欧元不符合各国需要

23.

2014年3月26日,世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本起诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案的专家组报告,裁定中方涉案产品的出口管理措施违规。业内分析,继九种原材料案之后,我国稀土等产品出口限制再度被裁违规,这意味着我国多年来的出口配额制度或面临终结。这主要说明( )

A.世界贸易自由化的目标已经实现

B.中国加入世界贸易组织,弊大于利

C.发达国家是世贸组织的最大受益者

D.世贸组织具有仲裁国际贸易纠纷的职责

24.古巴前领导人卡斯特罗称:“全球化是客观现实,它显示了在这个大家居住的星球上我们都是同一条船上的乘客。一小撮乘客居住在豪华的客舱,85%的乘客拥挤在不卫生的船舱里。很显然,这艘船上不公正的事太多了,它很难浮在水面上。它的航程是如此不合理和荒唐,以致它不可能抵达安全的港口。”这段材料无法揭示出( )

A.全球化时代国家之间休戚相关

B.全球化造成利益分配不均

C.缺乏公正性的全球化难以为继

D.全球化的潮流应该被抵制

二:非选择题(本大题共有三个小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分)

25.(25分)合理的政府调控对恢复促进经济发展会产生重要影响。阅读材料,回答问题:

材料一 我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不景气的战争,而且是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战;既是为我们自己,也是为全世界。

——富兰克林·罗斯福(1936年)

材料二 粮食税自然是意味着农民在纳税后有支配余粮的自由……余粮的自由也就必须意味着资本主义的自由发展……在一个遭受极度破坏和落后的小农国家里,受无产阶级国家监督和调节的资本主义的发展不仅有益,而且必要,因为它能立刻促进农业的高涨。

——《列宁选集》卷四

材料三 “农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。……

‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。我们总的方向是发展集体经济。……可以肯定,只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这方面为集体化的进一步发展创造条件。”

——《邓小平文选》(第二卷)

(1)材料一中

“伟大而成功的战争”是什么 结合所学,分析其对美国社会的影响。(9分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,概括苏俄实行粮食税的背景及对当时苏俄产生的影响。(12分)

(3)根据材料三,分析“包产到户”“大包干”与“集体化”之间的关系。(4分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

某同学在学习20世纪50年代末中国农业发展状况时,收集到如下资料:

材料一 1958年《人民日报》部分报道

材料二 1953-1963全国粮食产量(单位:万吨)

年份

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

产量

16683.0

16951.5

18393.5

19274.5

19504.5

19765.0

16968.0

14384.5

13650.0

15441.0

17000.0

——国家统计局国民经济综合统计司《新中国六十年统计资料汇编1949—2008》,2010年

根据材料并结合所学知识分析:当时农业生产状况究竟怎样?哪一材料反映的是真实情况?提出你的看法并说明理由。

27.(15分)阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一 每一次经济危机都会引起形式多样的贸易保护主义行为,经济危机已成为贸易保护主义的催化剂。新贸易保护主义则主要是以非关税壁垒为保护措施,它往往披着“合法”的外衣,具有形式合理、措施隐蔽等特征,是从对多边贸易规则进行规避基础上发展起来的……相较于传统贸易保护主义,新贸易保护主义的保护对象已从单纯的贸易领域扩大到环境保护、人类健康保护、就业保护和国家安全等社会、政治领域。以下是近年来新贸易保护主义抬头情况表:

——龙多·卡梅伦《世界经济简史》

材料二 WTO是目前世界上唯一管理国际贸易规则的经济组织,也是接受国家最多、管理范围最广、体系最完善和执行力最强的国际经济组织,促进了世界贸易自由化体系的形成和发展。根据WTO的统计,2008-2010年世界贸易增长情况为:

贸易额(10亿美元)

年增长率(%)

2010年

2008年

2009年

2010年

2005-2010年平均

货物贸易

15 237.6

15

-22

22

8

服务贸易

3 663.8

13

-12

8

8

——来源于WTO秘书处(2011年4月7日)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪初阻碍国际贸易发展的相关因素。第二次世界大战以来国际社会为促进贸易自由化采取了哪些措施?(9分)

(2)据材料三,说明世界贸易组织对当前世界贸易发展的积极影响。(6分)

高一下学期历史月考试题参考答案

1-5DBDCB

6-10BDDDA

11-15BBAAA

16-20DBDBA

21-24AADD

25.答案:(1)罗斯福新政。(3分)到第二次世界大战爆发前,美国人均收入基本恢复到危机爆发前的水平;避免了法西斯专政体制的出现;美国继续保持了资本主义的民主制度。(6分)

(2)1920年年底,苏俄国内战争基本结束,农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化,引起了农民的强烈不满,苏维埃政权面临严重的政治危机。(6分)调动了广大农民的生产积极性,促进了农业的恢复和发展,巩固了工农联盟,从而巩固了苏维埃政权。(6分)

(3)农村实行“包产到户”“大包干”,促进了生产力的发展,进而使低水平的集体化向高水平的集体化发展。(4分)

26.(12分)

1958年粮食产量与上年基本持平,1959年后则大幅下降,经济困难。第二则材料反映的是真实情况。(4分)

1958年,在“左”倾思想指导下,中共发动了“大跃进”和人民公社化运动。后者超越了农村生产力发展水平,严重挫伤了农民的生产积极性,导致农业减产。但由于“左”倾错误,浮夸风盛行,当时宣传报道严重脱离实际,第一则材料的数据不可信。(6分)

材料二编写于2010年,伴随着改革开放,左倾思想的影响逐渐减弱,较为实事求是,统计数据相对客观真实。(2分)

27(15分)(1)交通不便,贸易保护和关税壁垒。(5分)1947年《关贸总协定》的签订;1995年世界贸易组织的成立。(4分)

(2)促进世界贸易自由化体系的发展,促进了世界贸易的增长。(6分)

高一下学期历史月考试题参考答案

1-5DBDCB

6-10BDDDA

11-15BBAAA

16-20DBDBA

21-24AADD

25.答案:(1)罗斯福新政。(3分)到第二次世界大战爆发前,美国人均收入基本恢复到危机爆发前的水平;避免了法西斯专政体制的出现;美国继续保持了资本主义的民主制度。(6分)

(2)1920年年底,苏俄国内战争基本结束,农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化,引起了农民的强烈不满,苏维埃政权面临严重的政治危机。(6分)调动了广大农民的生产积极性,促进了农业的恢复和发展,巩固了工农联盟,从而巩固了苏维埃政权。(6分)

(3)农村实行“包产到户”“大包干”,促进了生产力的发展,进而使低水平的集体化向高水平的集体化发展。(4分)

26.(12分)

1958年粮食产量与上年基本持平,1959年后则大幅下降,经济困难。第二则材料反映的是真实情况。(4分)

1958年,在“左”倾思想指导下,中共发动了“大跃进”和人民公社化运动。后者超越了农村生产力发展水平,严重挫伤了农民的生产积极性,导致农业减产。但由于“左”倾错误,浮夸风盛行,当时宣传报道严重脱离实际,第一则材料的数据不可信。(6分)

材料二编写于2010年,伴随着改革开放,左倾思想的影响逐渐减弱,较为实事求是,统计数据相对客观真实。(2分)

27(15分)(1)交通不便,贸易保护和关税壁垒。(5分)1947年《关贸总协定》的签订;1995年世界贸易组织的成立。(4分)

(2)促进世界贸易自由化体系的发展,促进了世界贸易的增长。(6分)

2017.5

一、选择题(本大题共24小题,每个题2分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.

1952年,苏共领导人马林科夫在十九大的政治报告上指出:“今年谷物的总收获量达到80亿普特,而最主要的粮食作物小麦总收获量比1940年增加了48%

。以前认为是最尖锐、最严重的问题--谷物问题,就这样顺利地解决了,彻底而永远地解决了。”这一论断( )

A.

与实际情况完全相符

B.

成为加快工业化的依据

C.

是对农业改革的肯定

D.

是对斯大林模式的维护

2.列宁指出:“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”此“严重的失败”的主要原因是( )

A.苏维埃政权农业税过重

B.苏俄政策严重脱离现实

C.分配领域的实物配给制

D.苏俄敌对势力十分强大

3.对于如何建设社会主义,列宁曾说:“增加财富、建立社会主义社会的真正和唯一的基础只有一个,这就是大工业。如果没有资本主义的大工厂,没有高度发达的大工业,那就根本谈不上社会主义,而对于一个农民国家来说更谈不上社会主义了。”这一思想( )

A.与战时共产主义政策一致

B.推动了斯大林模式的形成

C.说明列宁对资本主义完全认同

D.是列宁对新经济政策的理论阐释

4.历史学家尤·叶梅利亚诺夫撰文写道:“对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。……那些指责斯大林的人却用其双手毁灭了这个超级大国!”与此有关的说法中,错误的是( )

A.当时的时代,苏联面临帝国主义威胁,经济文化落后

B.付出的代价包括农业、轻工业、重工业比例题严重失调

C.第二次世界大战后,苏联面临冷战威胁,建立高度集中的经济体制

D.戈尔巴乔夫主持的民主化改革是苏联解体的重要原因

5.在“斯大林模式”下,全国是一个统一的“大工厂”,而企业只是这座“大工厂”中的一个“生产车间”……甚至“每一双皮鞋或每一件内衣,都要由中央调配”。这表明“斯大林模式”

( )

A.实行指导性的计划管理

B.完全排斥市场调节

C.先发展重工业

D.导致生活物资短缺

6.有者认为“勃列日涅夫时期的改革是苏联历史上最为稳妥的改革”,得出此观点是基于( )

A.摆脱了“斯大林模式”的束缚

B.当时苏联经济的较快发展

C.“发达社会主义”的建成

D.继续赫鲁晓夫的经济改革

7.有些者认为,美国总统胡佛并不是自由放任政策的典型代表,他也对经济进行了有限的干预,且为后来的罗斯福新政提供了借鉴。胡佛采取的干预措施是( )

A.斡旋劳资双方达成保持工资水平和不罢工的协议

B.通过霍利—斯穆特法以提高关税和保护国内市场

C.发起自愿减少耕地运动以维持农产品价格

D.成立复兴金融公司向一些银行和公共工程贷款

8.《美国自由的故事》写道:美国人遇到了“两套对立的自由概念的体系”,一种是“为私营企业”自由服务;另一种是以“一种对财富平等的分享”为基础的“社会化的自由”。事实表明,大多数美国人在1936

年时都接受了这样的观点:自由必须包含由政府保证的经济安全。由此可知( )

A.罗斯福新政体现了第一种关于“自由”的观念

B.罗斯福新政体现了“另一种”关于“自由”的观念

C.大多数美国人认为政府应当保障公民的政治自由

D.大多数美国人认为“自由代表着从物质的无保障中得到解放”

9.随着经济的发展,世界各国不同程度地推行了社会福利政策,其目的主要在于( )

A.刺激社会消费

B.改善政府形象

C.改善劳资关系

D.缓和社会矛盾

10.有学者说,在现代化发展的某一阶段上,“当非西方国家仍在为实行现代化而伤透脑筋,西方国家则似乎已出现超越现代化的新动向。”下列各项中属于这一阶段“新动向”的是 ( )

A.工业生产比例题显著降低

B.西方优势地位完全确立

C.社会生活世俗化城市化

D.现代经济模式趋于定型

11.资本主义经济结构在19世纪中期、19世纪末20世纪初和二战以后,经历了三次大调整。这三次调整的共同影响是( )

A.引发了工业革命的兴起

B.促进了资本主义制度的自我完善

C.引起了民族解放运动高涨

D.加速了世界大战的爆发

12.风凰卫视《锵锵三人行》节目主持人曾这样描述北欧福利国家的状况:“最穷的与最富的,在交税之前可以相差17倍,但是纳完税之厉,可以小到3倍。就是说我这富人,比你就多3倍的钱。”充分说明这种政策实际上是 ( )

A.国家对经济大力干预

B.对国民收入进行再分配

C.国家实行高税率政策

D.保障了低收入阶层的生活

13.右图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱

B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进

D.美英传统工业产业衰落

14.下表根据国家统计局《新中国五十年》的数据编制,其中的数据变化反映了这一时期我国( )

表1

1957~1960年经济统计资料(部分)

单位:亿元

年份

工业总产值

重工业产值

轻工业产值

农林牧渔业总产值

1957

704

317

387

537

1958

1083

580

503

566

1959

1483

867

616

497

1960

1637

1090

547

457

A.经济建设的指导思想出现问题

B.经济体制改革拉开序幕

C.社会主义工业化建设开始进行

D.国民经济形势开始好转

15.

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。下列属于这一规定出台背景的是( )

A.家庭联产承包责任制的广泛推行

B.社会主义市场经济体制已初步建立

C.政企分开的管理体制已普遍实行

D.经济体制改革全面从农村转向城市

16.下图为中国1952—1960年工农业总产值变化图。对此分析符合史实的是( )

A.“过渡时期”农业总产值始终超过工业总产值

B.“三大改造”期间工业总产值均高于农业总产值

C.“一五”计划完成时工农业总产值都大幅提高

D.“大跃进”使工农业总产值增长呈现背离状态

17.有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境

B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济

D.促进了社会主义工业化

18.

20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20—30年代的苏联类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革

B.“一五”计划

C.社会主义三大改造

D.人民公社

19.《货币变局》一书中提到:“伴随英镑衰落的是美元的崛起,一个新的时代被开启了。或许,这是一个最好的时代。”这一“时代”的开启( )

A.加速了布雷顿森林体系的瓦解

B.加强了资本主义世界经济合作

C.缓和了美苏争霸造成的紧张局势

D.推动了欧洲的一体化进程

20.世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加

B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降

D.世界贸易组织大力推动

21.雨果曾说:“总会有这么一天,到那时,你们法国、你们俄国、你们英国,所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里;到那时,你们将构筑欧洲的友爱关系。”今日欧盟实现了雨果的哪一理想?( )

A.西欧已构筑起“友爱关系”的坚实基础

B.欧洲所有大国都已“紧紧地融合”

C.超国家的联合体己消除了成员国的特点个性

D.法、俄、英是“高一级的整体”的核心

22.德法两国认为,希腊等国退出欧元区可以成为一种选项;欧盟主席认为,缩小欧元区会给欧洲经济带来严重伤害,以致联盟分裂。此事反映了( )

A.欧洲一体化过程曲折

B.欧洲经济一体化加深

C.欧洲政治一体化加深

D.欧元不符合各国需要

23.

2014年3月26日,世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本起诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案的专家组报告,裁定中方涉案产品的出口管理措施违规。业内分析,继九种原材料案之后,我国稀土等产品出口限制再度被裁违规,这意味着我国多年来的出口配额制度或面临终结。这主要说明( )

A.世界贸易自由化的目标已经实现

B.中国加入世界贸易组织,弊大于利

C.发达国家是世贸组织的最大受益者

D.世贸组织具有仲裁国际贸易纠纷的职责

24.古巴前领导人卡斯特罗称:“全球化是客观现实,它显示了在这个大家居住的星球上我们都是同一条船上的乘客。一小撮乘客居住在豪华的客舱,85%的乘客拥挤在不卫生的船舱里。很显然,这艘船上不公正的事太多了,它很难浮在水面上。它的航程是如此不合理和荒唐,以致它不可能抵达安全的港口。”这段材料无法揭示出( )

A.全球化时代国家之间休戚相关

B.全球化造成利益分配不均

C.缺乏公正性的全球化难以为继

D.全球化的潮流应该被抵制

二:非选择题(本大题共有三个小题,第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分)

25.(25分)合理的政府调控对恢复促进经济发展会产生重要影响。阅读材料,回答问题:

材料一 我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不景气的战争,而且是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战;既是为我们自己,也是为全世界。

——富兰克林·罗斯福(1936年)

材料二 粮食税自然是意味着农民在纳税后有支配余粮的自由……余粮的自由也就必须意味着资本主义的自由发展……在一个遭受极度破坏和落后的小农国家里,受无产阶级国家监督和调节的资本主义的发展不仅有益,而且必要,因为它能立刻促进农业的高涨。

——《列宁选集》卷四

材料三 “农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。……

‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。我们总的方向是发展集体经济。……可以肯定,只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这方面为集体化的进一步发展创造条件。”

——《邓小平文选》(第二卷)

(1)材料一中

“伟大而成功的战争”是什么 结合所学,分析其对美国社会的影响。(9分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,概括苏俄实行粮食税的背景及对当时苏俄产生的影响。(12分)

(3)根据材料三,分析“包产到户”“大包干”与“集体化”之间的关系。(4分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

某同学在学习20世纪50年代末中国农业发展状况时,收集到如下资料:

材料一 1958年《人民日报》部分报道

材料二 1953-1963全国粮食产量(单位:万吨)

年份

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

产量

16683.0

16951.5

18393.5

19274.5

19504.5

19765.0

16968.0

14384.5

13650.0

15441.0

17000.0

——国家统计局国民经济综合统计司《新中国六十年统计资料汇编1949—2008》,2010年

根据材料并结合所学知识分析:当时农业生产状况究竟怎样?哪一材料反映的是真实情况?提出你的看法并说明理由。

27.(15分)阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一 每一次经济危机都会引起形式多样的贸易保护主义行为,经济危机已成为贸易保护主义的催化剂。新贸易保护主义则主要是以非关税壁垒为保护措施,它往往披着“合法”的外衣,具有形式合理、措施隐蔽等特征,是从对多边贸易规则进行规避基础上发展起来的……相较于传统贸易保护主义,新贸易保护主义的保护对象已从单纯的贸易领域扩大到环境保护、人类健康保护、就业保护和国家安全等社会、政治领域。以下是近年来新贸易保护主义抬头情况表:

——龙多·卡梅伦《世界经济简史》

材料二 WTO是目前世界上唯一管理国际贸易规则的经济组织,也是接受国家最多、管理范围最广、体系最完善和执行力最强的国际经济组织,促进了世界贸易自由化体系的形成和发展。根据WTO的统计,2008-2010年世界贸易增长情况为:

贸易额(10亿美元)

年增长率(%)

2010年

2008年

2009年

2010年

2005-2010年平均

货物贸易

15 237.6

15

-22

22

8

服务贸易

3 663.8

13

-12

8

8

——来源于WTO秘书处(2011年4月7日)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪初阻碍国际贸易发展的相关因素。第二次世界大战以来国际社会为促进贸易自由化采取了哪些措施?(9分)

(2)据材料三,说明世界贸易组织对当前世界贸易发展的积极影响。(6分)

高一下学期历史月考试题参考答案

1-5DBDCB

6-10BDDDA

11-15BBAAA

16-20DBDBA

21-24AADD

25.答案:(1)罗斯福新政。(3分)到第二次世界大战爆发前,美国人均收入基本恢复到危机爆发前的水平;避免了法西斯专政体制的出现;美国继续保持了资本主义的民主制度。(6分)

(2)1920年年底,苏俄国内战争基本结束,农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化,引起了农民的强烈不满,苏维埃政权面临严重的政治危机。(6分)调动了广大农民的生产积极性,促进了农业的恢复和发展,巩固了工农联盟,从而巩固了苏维埃政权。(6分)

(3)农村实行“包产到户”“大包干”,促进了生产力的发展,进而使低水平的集体化向高水平的集体化发展。(4分)

26.(12分)

1958年粮食产量与上年基本持平,1959年后则大幅下降,经济困难。第二则材料反映的是真实情况。(4分)

1958年,在“左”倾思想指导下,中共发动了“大跃进”和人民公社化运动。后者超越了农村生产力发展水平,严重挫伤了农民的生产积极性,导致农业减产。但由于“左”倾错误,浮夸风盛行,当时宣传报道严重脱离实际,第一则材料的数据不可信。(6分)

材料二编写于2010年,伴随着改革开放,左倾思想的影响逐渐减弱,较为实事求是,统计数据相对客观真实。(2分)

27(15分)(1)交通不便,贸易保护和关税壁垒。(5分)1947年《关贸总协定》的签订;1995年世界贸易组织的成立。(4分)

(2)促进世界贸易自由化体系的发展,促进了世界贸易的增长。(6分)

高一下学期历史月考试题参考答案

1-5DBDCB

6-10BDDDA

11-15BBAAA

16-20DBDBA

21-24AADD

25.答案:(1)罗斯福新政。(3分)到第二次世界大战爆发前,美国人均收入基本恢复到危机爆发前的水平;避免了法西斯专政体制的出现;美国继续保持了资本主义的民主制度。(6分)

(2)1920年年底,苏俄国内战争基本结束,农村实行的余粮收集制非但没有取消,反而得到了强化,引起了农民的强烈不满,苏维埃政权面临严重的政治危机。(6分)调动了广大农民的生产积极性,促进了农业的恢复和发展,巩固了工农联盟,从而巩固了苏维埃政权。(6分)

(3)农村实行“包产到户”“大包干”,促进了生产力的发展,进而使低水平的集体化向高水平的集体化发展。(4分)

26.(12分)

1958年粮食产量与上年基本持平,1959年后则大幅下降,经济困难。第二则材料反映的是真实情况。(4分)

1958年,在“左”倾思想指导下,中共发动了“大跃进”和人民公社化运动。后者超越了农村生产力发展水平,严重挫伤了农民的生产积极性,导致农业减产。但由于“左”倾错误,浮夸风盛行,当时宣传报道严重脱离实际,第一则材料的数据不可信。(6分)

材料二编写于2010年,伴随着改革开放,左倾思想的影响逐渐减弱,较为实事求是,统计数据相对客观真实。(2分)

27(15分)(1)交通不便,贸易保护和关税壁垒。(5分)1947年《关贸总协定》的签订;1995年世界贸易组织的成立。(4分)

(2)促进世界贸易自由化体系的发展,促进了世界贸易的增长。(6分)

同课章节目录