《记念刘和珍君》1

图片预览

文档简介

课件15张PPT。记念刘和珍君鲁迅执教者:

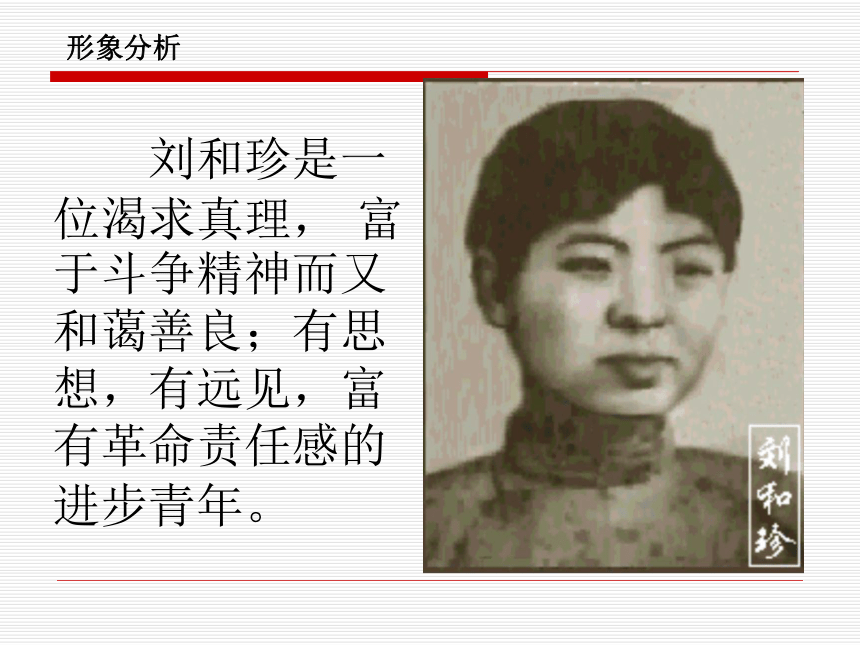

扬州市邗江区公道中学 李兆兵形象分析 刘和珍是一位渴求真理,?富于斗争精神而又和蔼善良;有思想,有远见,富有革命责任感的进步青年。 背景展示 1926年3月18日,为抗议日本军舰炮击天津大沽口的侵略行径,北京各界人士和爱国学生五千余人集会在天安门前游行示威,会后结队赴段祺瑞执政府请愿。女师大师生是由学生会组织上街的,领队的就是年仅22岁的学生自治会主席刘和珍。行进在队伍前面的还有张静淑、杨德群等,都高举着纸旗,呼喊着口号。当来到铁狮子胡同附近时,段祺瑞执政府命令卫队向请愿队伍开枪射击,并用大刀、铁棍乱砍猛打。打死打伤200余人,刘和珍走在前头,首当其冲,中弹倒下。张静淑和杨德群先后前去搀扶,也相继中弹。这就是震惊中外的“三·一八”惨案。 真的猛士

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢 做、敢当。(出自《论睁了眼看》 )

“真的猛士”,指真正勇猛的革命战士,是敢于正视民族悲惨的命运、面对国家黑暗的现实,为国家为民族而奋斗的革命者。 真的猛士

作者既然赞颂刘和珍等为“真的猛士”,又说她们是“哀痛者”和“幸福者”,该如何理解呢? “真的猛士”以国家、民族的不幸为自己最大的“哀痛”;他们不怕血腥镇压,不为暴行所吓倒,以为国家的独立、民族的解放而献身为自己最大的“幸福”。

作者情感 基调: 悲 愤自 嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

作者情感 作者情感 “有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去,……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

――《革命时代的文学》 ■“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。” 看似客观,实则号召人们在沉默中爆发,求得中华民族真正的前途。鲁迅是在号召、在期待人们起来斗争,那样我们的民族才有希望。 抒发悲愤之情,号召战斗 作者情感 基调: 悲 愤(痛惜爱国青年死难)(愤慨反动政府之残忍、反动

文人之下劣)揭露敌人,激励猛士,唤醒庸人,呼唤革命。意义评价 徒

手

请

愿 ①改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

②但愿这样的请愿,从此停止就好。

③以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。

(出自《空谈》)意义寥寥否定意义评价 牺牲给亲人带来了巨大的悲痛对于将来的意义对于现实的意义 ■正因为如此,刘和珍等人的死才“重于泰山”, 刘和珍等青年才被我们所深深的怀念。总结 同时,强烈的“悲愤”一以贯之,正如许广平所说,《记念刘和珍君》这篇文章“真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭”。正是这强烈的一字一泪的悲愤之情,才把方方面面的材料凝聚起来,形成整体,所以本文的线索就是这悲愤交加的感情。总结语言特点

一:反复诉说,意味深远

二:爱恨悲喜,巧妙交织

三:连用虚词,表意丰富鲁迅杂文的深刻性文化巨人谢谢!

扬州市邗江区公道中学 李兆兵形象分析 刘和珍是一位渴求真理,?富于斗争精神而又和蔼善良;有思想,有远见,富有革命责任感的进步青年。 背景展示 1926年3月18日,为抗议日本军舰炮击天津大沽口的侵略行径,北京各界人士和爱国学生五千余人集会在天安门前游行示威,会后结队赴段祺瑞执政府请愿。女师大师生是由学生会组织上街的,领队的就是年仅22岁的学生自治会主席刘和珍。行进在队伍前面的还有张静淑、杨德群等,都高举着纸旗,呼喊着口号。当来到铁狮子胡同附近时,段祺瑞执政府命令卫队向请愿队伍开枪射击,并用大刀、铁棍乱砍猛打。打死打伤200余人,刘和珍走在前头,首当其冲,中弹倒下。张静淑和杨德群先后前去搀扶,也相继中弹。这就是震惊中外的“三·一八”惨案。 真的猛士

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢 做、敢当。(出自《论睁了眼看》 )

“真的猛士”,指真正勇猛的革命战士,是敢于正视民族悲惨的命运、面对国家黑暗的现实,为国家为民族而奋斗的革命者。 真的猛士

作者既然赞颂刘和珍等为“真的猛士”,又说她们是“哀痛者”和“幸福者”,该如何理解呢? “真的猛士”以国家、民族的不幸为自己最大的“哀痛”;他们不怕血腥镇压,不为暴行所吓倒,以为国家的独立、民族的解放而献身为自己最大的“幸福”。

作者情感 基调: 悲 愤自 嘲

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

作者情感 作者情感 “有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去,……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼”。

――《革命时代的文学》 ■“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。” 看似客观,实则号召人们在沉默中爆发,求得中华民族真正的前途。鲁迅是在号召、在期待人们起来斗争,那样我们的民族才有希望。 抒发悲愤之情,号召战斗 作者情感 基调: 悲 愤(痛惜爱国青年死难)(愤慨反动政府之残忍、反动

文人之下劣)揭露敌人,激励猛士,唤醒庸人,呼唤革命。意义评价 徒

手

请

愿 ①改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

②但愿这样的请愿,从此停止就好。

③以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的尸体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。

(出自《空谈》)意义寥寥否定意义评价 牺牲给亲人带来了巨大的悲痛对于将来的意义对于现实的意义 ■正因为如此,刘和珍等人的死才“重于泰山”, 刘和珍等青年才被我们所深深的怀念。总结 同时,强烈的“悲愤”一以贯之,正如许广平所说,《记念刘和珍君》这篇文章“真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭”。正是这强烈的一字一泪的悲愤之情,才把方方面面的材料凝聚起来,形成整体,所以本文的线索就是这悲愤交加的感情。总结语言特点

一:反复诉说,意味深远

二:爱恨悲喜,巧妙交织

三:连用虚词,表意丰富鲁迅杂文的深刻性文化巨人谢谢!