人教版(新课程标准)八年级语文下册第一单元复习课件

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)八年级语文下册第一单元复习课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 801.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件66张PPT。八年级下册第一单元复习藤野先生

鲁迅 鲁迅,文学家,思想家,革命家。

原名周树人,号豫才。浙江绍兴人。鲁迅文学创作 “鲁迅”是他1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名。

小说集《呐喊》

包括《狂人日记》、《阿Q正传》、

《孔乙己》、《药》、《故乡》、

《社戏》《一件小事》;

《彷徨》; 《故事新编》。我们曾学过的文章:《风筝》选自《野草》。

《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》

《阿长与〈山海经〉》选自《朝花夕拾》

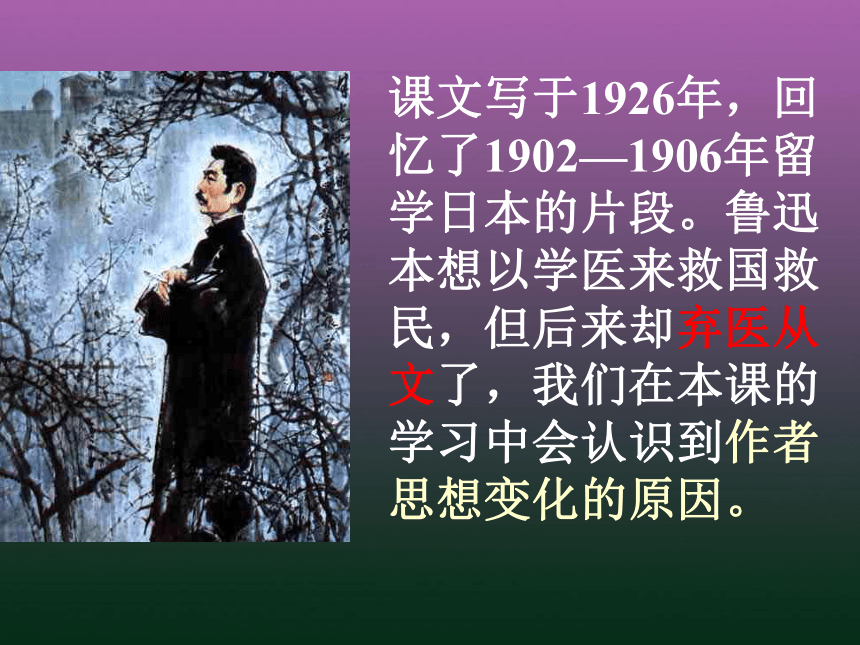

《社戏》选自《呐喊》课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。1.“清国留学生”的生活情况

2.我在仙台的生活情况

3.我与藤野先生的交往

4.匿名信事件

5.看电影事件

6.我与藤野先生告别

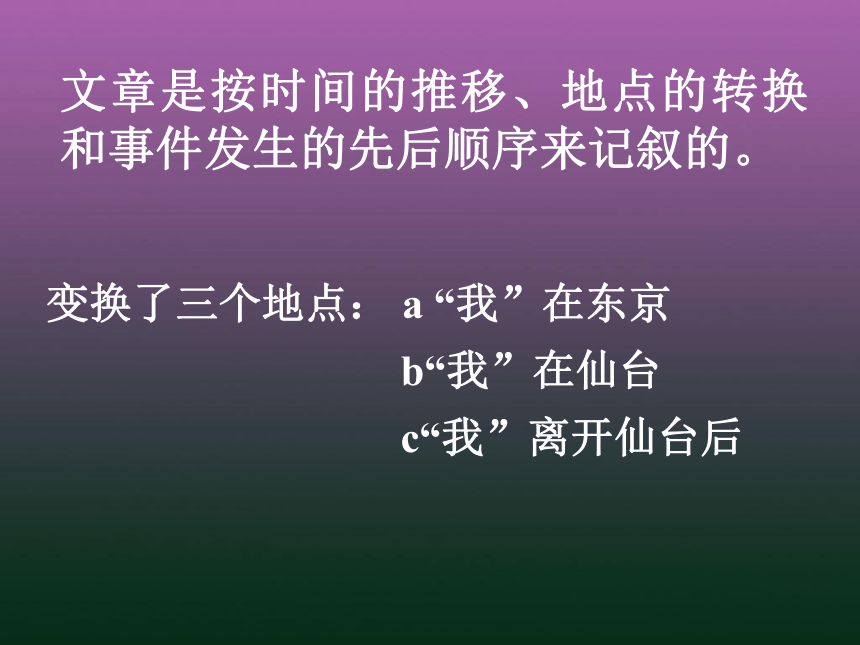

7.我对藤野先生的怀念文章是按时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙的。变换了三个地点: a “我”在东京

b“我”在仙台

c“我”离开仙台后 以与藤野先生的交往为明线,

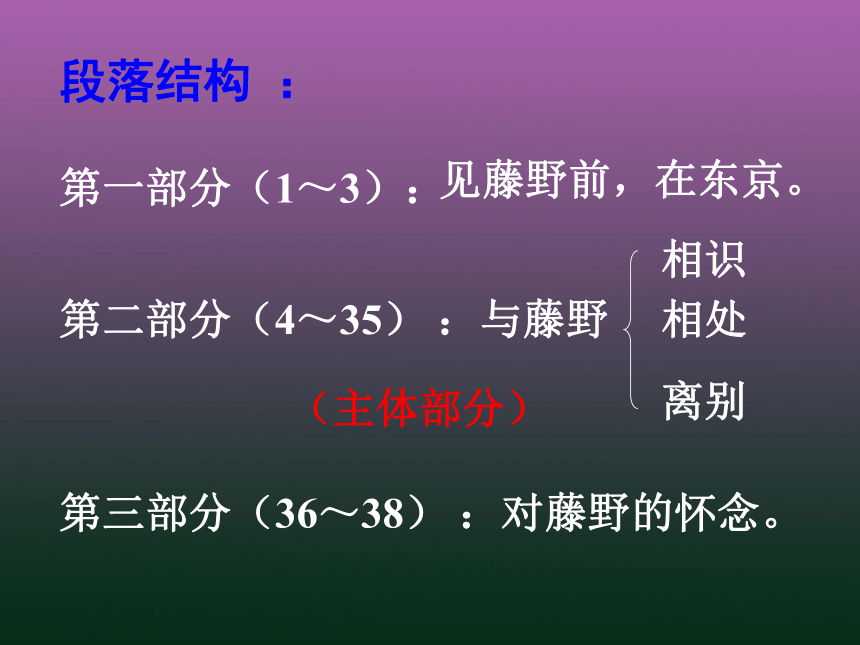

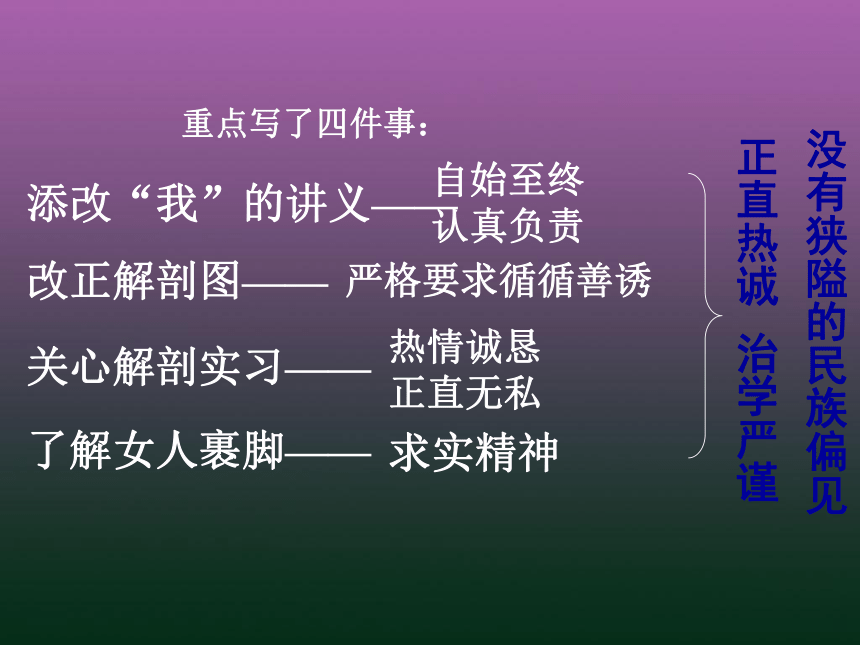

以作者的思想感情变化为暗线。 第二部分(4~35) :与藤野相识相处离别第三部分(36~38) :对藤野的怀念。第一部分(1~3):见藤野前,在东京。段落结构 :(主体部分)添改“我”的讲义——自始至终

认真负责改正解剖图——严格要求循循善诱关心解剖实习——热情诚恳

正直无私了解女人裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有狭隘的民族偏见重点写了四件事:外貌 —— 黑瘦、八字须、戴着眼镜

穿衣服太模胡,旧外套

举止 —— 挟着一叠大大小小的书

声调 —— 缓慢而有顿挫一、抓住特征白描手法生活俭朴

治学严谨二、目睹耳闻学者形象在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态修辞:夸张、比喻、反语所 感—— 失望、厌恶之极,不屑与之为伍不学无术 庸俗腐朽爱 国去 仙 台 途 中去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国 匿名信事件 看电影事件是什么事促使作者又要离开仙台,

并弃医从文?弃医从文的原因祖国的尊严受到侵犯

匿名信事件——个人与看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤爱国主题思想课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念;同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国

主义思想感情。体味语言

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

(这表明了作者对清国留学生怎样的情感与态度?从句中哪些词语可以看出来?)我的母亲胡适 胡适(1891—1962),

原名胡洪 ,字适之。

中国近现代史上最有影响的思想家和学者之一,中国新文化最重要的代表人物。1917年毕业于歌伦比亚大学,

获哲学博士学位。

曾任北京大学教授、校长,国民党政府驻美国大使。1962年在台湾病逝。

1920年出版第一部新诗集《尝试集》。(一)童年往事

(二)我和母亲

(三)母亲为人

(四)怀念母亲

——恩师严父慈母*黎明即起反省

*鼓励上进,催上早学*我语言轻薄受责罚*为我舔去眼翳

新年之际,债主来要债,她从不骂一声,脸上从不露出一点怒色;

受了两个嫂子的气,她只忍耐着,忍到不可再忍时,悲哭一场,以解心中之苦;

听了五叔的牢骚话,表

现出刚气,不受一点

人格上的侮辱。 ——反衬出宽厚大度、刚柔相济 文章开头为何不直接写母亲,

而是写自己的童年生活,

有什么作用?文章前三段写作者的性格特点和童年生活,

表明他的童年生活除了看书之外,

是贫乏的,是有缺憾的,

而母亲“给了我做人的训练”。

这不仅弥足珍贵、铭记永久,而且影响巨大,

把母亲作为人生成长道路上的

第一位“恩师”来写。

不仅为写母亲做了铺垫,

而且与文末相呼应。母亲对我的影响:

言传身教、潜移默化

耳濡目染、影响深远思考评论你对作者母亲的为人和在孩子的教育上怎样评价?我的第一本书(牛汉)牛汉,

现当代著名诗人,

原名史成汉。生于1923年,1940年开始写诗,有诗剧《智慧的悲哀》、诗歌《鄂尔多斯草原》、诗集《彩色的生活》等。引出话题第一本书(难忘)。第一本书的来历。进一步交代这是“真正的第一本书”与第一本书相关的人或事。呼应开头,表达对第一本书 的珍视铭记之情(不能忘本)。开头主体结尾线索:第一本书作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着沉重的心情,敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,感情复杂,心情沉重,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。

作者对童年的感觉是辛酸的,

“童年没有幽默”,

写其童年生活的艰苦而沉重,

自己家的生活是窘困的,

几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,

哪有幽默可言?但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的(这也许是他们觉得上学有趣的一个重要原因吧),而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。 “父亲”是一个温和善良、

乐于助人、理解孩子、

尊重孩子的友情、对孩子负责的人。童年 书 父亲——知书识礼这深深的叹息,既包含着对儿子做法的默许,也为儿子同学家的生活贫困而深表同情。童年 书 伙伴乔元贞 二黄毛 ——同学、朋友之情——写与书有关的几个人的命运,

是在诉说那个苦难的时代带来的辛酸,

对苦难生活中的小伙伴寄予深切地同情,

也让读者从他们的命运中严肃思考生活

与人生。童年 书 狗——人与狗的默契和情趣。我的第一本书“从荒寒的大自然间感应到生命最初的快乐和梦幻”我的第一本书父子之情

同学朋友之情

人与狗的情趣文题“我的第一本书”仅仅指那本课本吗?还可以作怎样的理解? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间温情,同学的友谊和上学的乐趣。我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。 它是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果不写这本“书”,那么这几十年的创作就失去了意义。因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。“双关”的修辞。“本”是指课本,即“我”的第一本国语课本;也指人生成长历程中最初的、最有价值的奠基性的东西。作者所指的主要是后者。列夫·托尔斯泰

斯蒂芬·茨威格他的写作成就以小说和人物传记见著。代表作有小说《最初的经历》、《一个陌生女人的来信》等;传记《三位大师》、《罗曼·罗兰》等。 斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。列夫·托尔斯泰

(1828—1910)

19世纪俄国最 伟大的作家 1.成名作:自传体小说《童年》、《少年》托尔斯泰的主要创作历程2.1863—1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作历程中的第一个里程碑。 3.1873—1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》,小说艺术已达炉火纯青。 4.70年代末,托尔斯泰的世界 观发生巨变,写成《忏悔录》(1879一1882)。 托尔斯泰的主要创作历程5.1889—1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思想、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面深刻、有力的一部著作,成为世界文学不朽名著之一。 托尔斯泰的主要创作历程 散文(记叙文)

外貌描写一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”一、(1-5自然段)托尔斯泰外貌特征:平庸丑陋——(形)。

二、(6-9自然段) 托尔斯泰非同寻常的眼睛:深邃的精神世界——(神)。面部突出的特征:轮廓、结构:面容表情:长相:身材眼睛多毛的脸庞、浓密的胡髭丑陋可憎普通(面相、穿戴、职业)矮小敦实、侏儒犀利的目光丰富的感情眼睛的威力抑扬总印象:(失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙)。眼睛:(犀利)的目光,

(穿透心灵)的审视,

透出一股才气。天才没有(任何特殊的长相),

而是(一般人的总表现)抑扬肖像描写的技法比喻、夸张目光:像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金

刚刀切开了玻璃。

眉毛:宽约一指的眉毛像纠缠不清的树

根,朝上倒竖。修辞效果:形象鲜明,特征突出,

喻意深刻,韵味无穷。“能够看清真相的人”常常是痛苦的,这是智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

“幸福”与“不幸”

再塑生命——海伦·凯勒

我要把别人眼睛所看见

的光明当作我的光明,

别人耳朵听见的音乐当

成我的交响乐,别人嘴

角的微笑当作我的幸福。

海伦 凯勒 的 自传 十九世纪出现了两个了不起的人物:一个是拿破仑,一个就是海伦·凯勒。(美国:马克·吐温)

美国女作家、教育家。著有《我生活的故事》、《海伦·凯勒日记》、《走出黑暗》、《老师》。Helen Keller

(1880-1968)“再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命、

重新获得生命”的意思,在本文中,再塑生命更是指:

1.“爱的光明照到了我的身上”

2.莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然

3.莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”

从这个意义上来说,莎莉文老师是“再塑生命的人”

?对“再塑生命”的理解。 意指“重新塑造生命、重新获得生命”。

这里指海伦的生命希望和热诚在安妮老师的教育下被唤醒,使她从寂静又黑暗的孤独世界回到了光明和快乐之中。

主要写了老师哪几件事。1.莎莉文老师教“我”认识具体事物;

2.莎莉文老师教我走进大自然;

3.莎莉文老师教我认识“爱”这种抽象事物。莎莉文老师是一个热爱自己的学生、

讲究教育方法、循循善诱、

善良和蔼充满智慧和有耐心的老师。

海伦是一个聪明、好学、坚毅而又感情丰富、

热爱生活的女孩。海伦·凯勒(1880--1968)美国著名女作家。

一岁半时突患急性脑充血病,连日的高烧夺去了她的视觉和听觉,从此,她坠入了一个黑暗而沉寂的世界,陷入了痛苦的深渊。1887年3月3日,对海伦来说是她一生中最重要的一天。这天,家里为她请来了一位教师——安妮·莎莉文。安妮教会她写字、手语。然而,一个人在无声、无光的世界里,要想与他人进行有声语言的交流几乎不可能,但是,海伦克服了常人难以想象的艰难,夜以继日地刻苦学习,从未放弃努力。 莎莉文老师将人世间美好的思想情操,深沉的爱心,像春天的种子深深植于海伦·凯勒的生命,以无私的爱重塑了她的生命。海伦深深地感激自己的老师,她说:假如给我三天光明,我首先要长久地凝视我的老师。希望同学们也能关爱他人,让生命得到升华。

鲁迅 鲁迅,文学家,思想家,革命家。

原名周树人,号豫才。浙江绍兴人。鲁迅文学创作 “鲁迅”是他1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名。

小说集《呐喊》

包括《狂人日记》、《阿Q正传》、

《孔乙己》、《药》、《故乡》、

《社戏》《一件小事》;

《彷徨》; 《故事新编》。我们曾学过的文章:《风筝》选自《野草》。

《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》

《阿长与〈山海经〉》选自《朝花夕拾》

《社戏》选自《呐喊》课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。1.“清国留学生”的生活情况

2.我在仙台的生活情况

3.我与藤野先生的交往

4.匿名信事件

5.看电影事件

6.我与藤野先生告别

7.我对藤野先生的怀念文章是按时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙的。变换了三个地点: a “我”在东京

b“我”在仙台

c“我”离开仙台后 以与藤野先生的交往为明线,

以作者的思想感情变化为暗线。 第二部分(4~35) :与藤野相识相处离别第三部分(36~38) :对藤野的怀念。第一部分(1~3):见藤野前,在东京。段落结构 :(主体部分)添改“我”的讲义——自始至终

认真负责改正解剖图——严格要求循循善诱关心解剖实习——热情诚恳

正直无私了解女人裹脚——求实精神正直热诚治学严谨没有狭隘的民族偏见重点写了四件事:外貌 —— 黑瘦、八字须、戴着眼镜

穿衣服太模胡,旧外套

举止 —— 挟着一叠大大小小的书

声调 —— 缓慢而有顿挫一、抓住特征白描手法生活俭朴

治学严谨二、目睹耳闻学者形象在 东 京所见所闻——清国留学生的丑态修辞:夸张、比喻、反语所 感—— 失望、厌恶之极,不屑与之为伍不学无术 庸俗腐朽爱 国去 仙 台 途 中去仙台日暮里:水户:触发忧国之情反清志士客死之地爱国 匿名信事件 看电影事件是什么事促使作者又要离开仙台,

并弃医从文?弃医从文的原因祖国的尊严受到侵犯

匿名信事件——个人与看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤爱国主题思想课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念;同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国

主义思想感情。体味语言

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

(这表明了作者对清国留学生怎样的情感与态度?从句中哪些词语可以看出来?)我的母亲胡适 胡适(1891—1962),

原名胡洪 ,字适之。

中国近现代史上最有影响的思想家和学者之一,中国新文化最重要的代表人物。1917年毕业于歌伦比亚大学,

获哲学博士学位。

曾任北京大学教授、校长,国民党政府驻美国大使。1962年在台湾病逝。

1920年出版第一部新诗集《尝试集》。(一)童年往事

(二)我和母亲

(三)母亲为人

(四)怀念母亲

——恩师严父慈母*黎明即起反省

*鼓励上进,催上早学*我语言轻薄受责罚*为我舔去眼翳

新年之际,债主来要债,她从不骂一声,脸上从不露出一点怒色;

受了两个嫂子的气,她只忍耐着,忍到不可再忍时,悲哭一场,以解心中之苦;

听了五叔的牢骚话,表

现出刚气,不受一点

人格上的侮辱。 ——反衬出宽厚大度、刚柔相济 文章开头为何不直接写母亲,

而是写自己的童年生活,

有什么作用?文章前三段写作者的性格特点和童年生活,

表明他的童年生活除了看书之外,

是贫乏的,是有缺憾的,

而母亲“给了我做人的训练”。

这不仅弥足珍贵、铭记永久,而且影响巨大,

把母亲作为人生成长道路上的

第一位“恩师”来写。

不仅为写母亲做了铺垫,

而且与文末相呼应。母亲对我的影响:

言传身教、潜移默化

耳濡目染、影响深远思考评论你对作者母亲的为人和在孩子的教育上怎样评价?我的第一本书(牛汉)牛汉,

现当代著名诗人,

原名史成汉。生于1923年,1940年开始写诗,有诗剧《智慧的悲哀》、诗歌《鄂尔多斯草原》、诗集《彩色的生活》等。引出话题第一本书(难忘)。第一本书的来历。进一步交代这是“真正的第一本书”与第一本书相关的人或事。呼应开头,表达对第一本书 的珍视铭记之情(不能忘本)。开头主体结尾线索:第一本书作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着沉重的心情,敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,感情复杂,心情沉重,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。

作者对童年的感觉是辛酸的,

“童年没有幽默”,

写其童年生活的艰苦而沉重,

自己家的生活是窘困的,

几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,

哪有幽默可言?但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇、天真和淘气,能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的(这也许是他们觉得上学有趣的一个重要原因吧),而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。 “父亲”是一个温和善良、

乐于助人、理解孩子、

尊重孩子的友情、对孩子负责的人。童年 书 父亲——知书识礼这深深的叹息,既包含着对儿子做法的默许,也为儿子同学家的生活贫困而深表同情。童年 书 伙伴乔元贞 二黄毛 ——同学、朋友之情——写与书有关的几个人的命运,

是在诉说那个苦难的时代带来的辛酸,

对苦难生活中的小伙伴寄予深切地同情,

也让读者从他们的命运中严肃思考生活

与人生。童年 书 狗——人与狗的默契和情趣。我的第一本书“从荒寒的大自然间感应到生命最初的快乐和梦幻”我的第一本书父子之情

同学朋友之情

人与狗的情趣文题“我的第一本书”仅仅指那本课本吗?还可以作怎样的理解? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间温情,同学的友谊和上学的乐趣。我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。 它是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果不写这本“书”,那么这几十年的创作就失去了意义。因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。“双关”的修辞。“本”是指课本,即“我”的第一本国语课本;也指人生成长历程中最初的、最有价值的奠基性的东西。作者所指的主要是后者。列夫·托尔斯泰

斯蒂芬·茨威格他的写作成就以小说和人物传记见著。代表作有小说《最初的经历》、《一个陌生女人的来信》等;传记《三位大师》、《罗曼·罗兰》等。 斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。列夫·托尔斯泰

(1828—1910)

19世纪俄国最 伟大的作家 1.成名作:自传体小说《童年》、《少年》托尔斯泰的主要创作历程2.1863—1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作历程中的第一个里程碑。 3.1873—1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》,小说艺术已达炉火纯青。 4.70年代末,托尔斯泰的世界 观发生巨变,写成《忏悔录》(1879一1882)。 托尔斯泰的主要创作历程5.1889—1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思想、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面深刻、有力的一部著作,成为世界文学不朽名著之一。 托尔斯泰的主要创作历程 散文(记叙文)

外貌描写一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”一、(1-5自然段)托尔斯泰外貌特征:平庸丑陋——(形)。

二、(6-9自然段) 托尔斯泰非同寻常的眼睛:深邃的精神世界——(神)。面部突出的特征:轮廓、结构:面容表情:长相:身材眼睛多毛的脸庞、浓密的胡髭丑陋可憎普通(面相、穿戴、职业)矮小敦实、侏儒犀利的目光丰富的感情眼睛的威力抑扬总印象:(失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙)。眼睛:(犀利)的目光,

(穿透心灵)的审视,

透出一股才气。天才没有(任何特殊的长相),

而是(一般人的总表现)抑扬肖像描写的技法比喻、夸张目光:像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金

刚刀切开了玻璃。

眉毛:宽约一指的眉毛像纠缠不清的树

根,朝上倒竖。修辞效果:形象鲜明,特征突出,

喻意深刻,韵味无穷。“能够看清真相的人”常常是痛苦的,这是智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是双倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并努力去改变它,但总是事与愿违,这才是他自己最大的痛苦与不幸。但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

“幸福”与“不幸”

再塑生命——海伦·凯勒

我要把别人眼睛所看见

的光明当作我的光明,

别人耳朵听见的音乐当

成我的交响乐,别人嘴

角的微笑当作我的幸福。

海伦 凯勒 的 自传 十九世纪出现了两个了不起的人物:一个是拿破仑,一个就是海伦·凯勒。(美国:马克·吐温)

美国女作家、教育家。著有《我生活的故事》、《海伦·凯勒日记》、《走出黑暗》、《老师》。Helen Keller

(1880-1968)“再塑生命”从字面意思看,是“重新塑造生命、

重新获得生命”的意思,在本文中,再塑生命更是指:

1.“爱的光明照到了我的身上”

2.莎莉文老师让“我”又回到自然,理解自然

3.莎莉文老师还教“我”懂得“什么是爱”

从这个意义上来说,莎莉文老师是“再塑生命的人”

?对“再塑生命”的理解。 意指“重新塑造生命、重新获得生命”。

这里指海伦的生命希望和热诚在安妮老师的教育下被唤醒,使她从寂静又黑暗的孤独世界回到了光明和快乐之中。

主要写了老师哪几件事。1.莎莉文老师教“我”认识具体事物;

2.莎莉文老师教我走进大自然;

3.莎莉文老师教我认识“爱”这种抽象事物。莎莉文老师是一个热爱自己的学生、

讲究教育方法、循循善诱、

善良和蔼充满智慧和有耐心的老师。

海伦是一个聪明、好学、坚毅而又感情丰富、

热爱生活的女孩。海伦·凯勒(1880--1968)美国著名女作家。

一岁半时突患急性脑充血病,连日的高烧夺去了她的视觉和听觉,从此,她坠入了一个黑暗而沉寂的世界,陷入了痛苦的深渊。1887年3月3日,对海伦来说是她一生中最重要的一天。这天,家里为她请来了一位教师——安妮·莎莉文。安妮教会她写字、手语。然而,一个人在无声、无光的世界里,要想与他人进行有声语言的交流几乎不可能,但是,海伦克服了常人难以想象的艰难,夜以继日地刻苦学习,从未放弃努力。 莎莉文老师将人世间美好的思想情操,深沉的爱心,像春天的种子深深植于海伦·凯勒的生命,以无私的爱重塑了她的生命。海伦深深地感激自己的老师,她说:假如给我三天光明,我首先要长久地凝视我的老师。希望同学们也能关爱他人,让生命得到升华。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》