高中语文专题课件:2009唐诗鉴赏ppt

文档属性

| 名称 | 高中语文专题课件:2009唐诗鉴赏ppt |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 536.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。2009唐诗鉴赏 中国是一个古老的诗的国度。唐诗是中国诗歌之巅峰,可谓名家辈出、精品如林、盛况空前、后难为继。唐诗以其卓越的思想性、艺术性永载中华诗歌艺术史册,流芳百世。唐诗盛美并臻,千古流传,脍炙人口,受到一代又一代读者朋友的喜爱。视频逢雪宿芙蓉山主人日暮苍山远,

夜寒白屋贫。

柴门闻犬吠,

风雪夜归人。

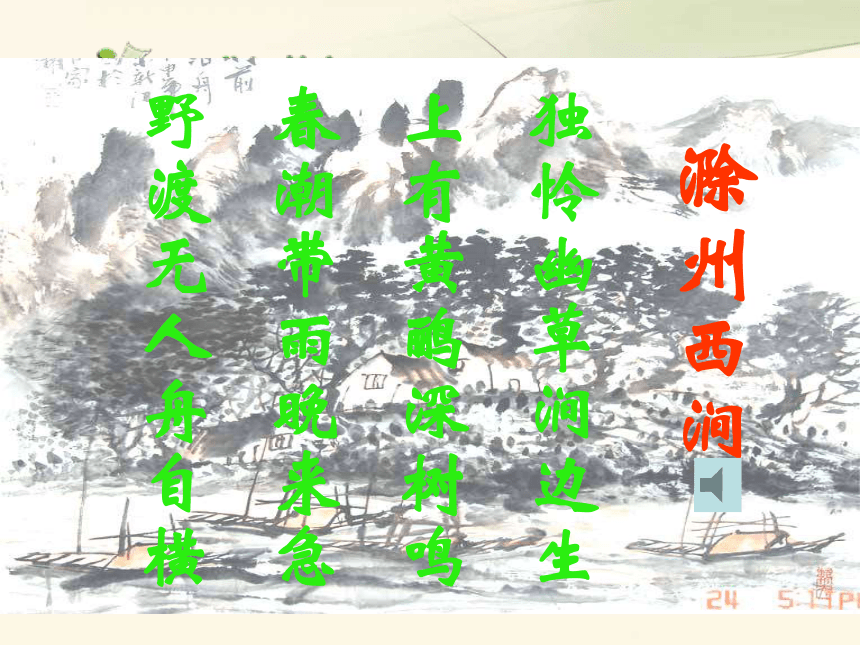

唐诗人, 他因一生不得志,所作诗歌多写政治失意之感,也有反映离乱之作。善于描绘自然景物,以画入诗,简括鲜明。刘长卿天快黑了,青山显得更加遥远模糊,天气寒冷,山中破旧的茅屋越发显得冷清,柴门外传来一阵狗叫声,原来是茅屋的主人顶着漫天的风雪回家来。 《逢雪宿芙蓉山主人》描绘的是一幅风雪夜归图。诗人把苍山暮色,茅屋贫寒,柴门犬吠,风雪夜归的情景有声有色地描绘出来了。赏析独怜幽草涧边生

上有黄鹂深树鸣

春潮带雨晚来急

野渡无人舟自横滁州西涧【注解】:

1.滁州:在今安徽滁县以西。 2.西涧:在滁县城西,俗名称上马河。 3.幽草:幽谷里的小草。

【韵译】:

我怜爱生长在涧边的幽草, 涧上有黄鹂在深林中啼叫。 春潮伴着夜雨急急地涌来, 渡口无人船只随波浪横漂。

赏析[评析]:

这是写景诗的名篇,描写春游滁州西涧赏景和晚潮带雨的野渡所见。首二句写春景、爱幽草而轻黄鹂,以喻乐守节。而疾高贵;后两句写带鱼春潮之急,和水急舟横的景象,蕴含一种不在其位,不得其用的无可奈何之忧伤。全诗表露了恬静的胸怀和忧伤之情怀。赏析 题都城南庄

去年今日此门中,

人面桃花相映红。

人面不知何处去,

桃花依旧笑春风。 赏析作者简介 崔护,字殷功,博陵(今河北定县)人。贞元十二年(796)登第(进士及第)。大和三年(829)为京兆尹,同年为御史大夫、岭南节度使。终岭南节度使。其诗诗风精练婉丽,语极清新。《全唐诗》存诗六首,皆是佳作,尤以《题都城南庄》流传最广,脍炙人口,有目共赏。该诗以“人面桃花,物是人非”这样一个看似简单的人生经历道出了千万人都似曾有过的共同生活体验,为诗人赢得了不朽的诗名。背景 书生崔护,去长安应试,未中。一天,他喝了几杯酒之后,到城南郊外散心,见到一户花木丛萃而门户紧闭的人家,便上前叩门。半晌,只听一位少女从门缝里问话,他对以姓名,并向她讨茶解渴,那少女转身取来茶水,便倚在门前桃树下。崔护一边饮茶,一边就寻找话题,想和她攀谈几句,那少女虽没有答话,然“目注者久之”。崔护饮茶之后,便起身告辞,那少女“送至门,如不胜情而入,崔亦眷眄而归”。时隔一年,崔护情不可抑,又于这一天去寻访,只见大门紧锁,空无一人,崔护便在门上题了这首诗,怏怏而去。 原来那一天少女和她的老父亲出门去了,当他们回到家门,那少女一见门上的题诗,便一病不起。而崔护也由于心中惦念不安又来寻访,少女在昏厥之中听到崔护的哭喊,又苏醒了,终于成了美满的夫妻。

是否真有此“本事”,颇可怀疑。也许竟是先有了诗,然后据以敷演成上述“本事”的。但有两点似可肯定:一、这诗是有情节性的;二、上述“本事”对理解这首诗是有帮助的。注释

1.都:国都长安。

2.人面:一个姑娘的脸。第三句中“人面”指代姑娘。 3.笑:形容桃花盛开的样子。 译文 去年今日,

就在这长安南庄的门中,

那美丽的面庞和盛开的桃花互相映衬,

分外的艳丽绯红。

时隔一年的今天,

故地重游,

那含羞的面庞不知去了哪里,

只有满树桃花依旧,笑对着这和煦春风! 去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。四句诗包含着一前一后两个场景相同、相互映照的场面。 第一个场面:寻春遇艳──“去年今日此门中,人面桃花相映红。” 诗人抓住了“寻春遇艳”整个过程中最美丽动人的一幕。“人面桃花相映红”,不仅为艳若桃花的“人面”设置了美好的背景,衬出了少女光彩照人的面影,而且含蓄地表现出诗人目注神驰、情摇意夺的情状,和双方脉脉含情、未通言语的情景。通过这最动人的一幕,可以激发起读者对前后情事的许多美丽想象。第二个场面:重寻不遇──“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。” 还是春光烂漫、百花吐艳的季节,还是花木扶疏、桃树掩映的门户,然而,使这一切都增光添彩的“人面”却不知何处去,只剩下门前一树桃花仍旧在春风中凝情含笑。桃花在春风中含笑的联想,本从“人面桃花相映红”得来。去年今日,伫立桃树下的那位不期而遇的少女,想必是凝睇含笑,脉脉含情的;而今,人面杳然,依旧含笑的桃花除了引动对往事的美好回忆和好景不常的感慨以外,还能有什么呢?“依旧”二字,正含有无限怅惘。 对比映照,在这首诗中起着极重要的作用。因为是在回忆中写已经失去的美好事物,所以回忆便特别珍贵、美好,充满感情,这才有“人面桃花相映红”的传神描绘;正因为有那样美好的记忆,才特别感到失去美好事物的怅惘,因而有“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的感慨。 尽管这首诗有某种情节性,有富于传奇色彩的“本事”,甚至带有戏剧性,但它并不是一首小叙事诗,而是一首抒情诗。“本事”可能有助于它的广泛流传,但它本身所具的典型意义却在于抒写了某种人生体验,而不在于叙述了一个人们感兴趣的故事。读者不见得有过类似《本事诗》中所载的遇合故事,但却可能有过这种人生体验:在偶然、不经意的情况下遇到某种美好事物,而当自己去有意追求时,却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰的艺术生命力的原因之一吧。后人有诗以对: 花 落

桃花落尽落花残

人面相随凋朱颜

桃花自有重开日

人面何处续春光 枫桥夜泊月落乌啼霜满天,

江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,

夜半钟声到客船。作者简介: 张继, 唐朝襄州人 (今湖北省襄樊), 公元七五三年考上进士, 做过监城判官和祠部员外郎等官职。他所写的诗不事雕饰, 富有自然美, 以 “枫桥夜泊” 一诗闻名中外。

月落乌啼霜满天月亮沉落后乌鸦发出声声的啼叫,寒冷的秋霜充满着四周 。诗的首句,写了午夜时分三种有密切关联的景象:月落、乌啼、霜满天。江枫渔火对愁眠看着江边的枫树和江上的渔火。勾起了我对故乡的怀念,使满怀愁绪的我难以入睡。

诗的第二句接着描绘“枫桥夜泊”的特征景象和旅人的感受。 。“江枫”与“渔火”,一静一动,一暗一明,一江边,一江上,景物的配搭组合颇具匠心。姑苏城外寒山寺寒山寺在枫桥西一里,初建于梁代,唐时僧寒山曾住于此,因而得名。枫桥的诗意美,有了这所古刹,便带上了历史文化的色泽,而显得更加丰富,令人遐想。 夜半钟声到客船“夜半钟声”就不但衬托出了夜的静谧,而且揭示了夜的冷清和凄凉,而诗人卧听钟声时的种种难以言传的感受也就尽在不言中了。 月落乌啼霜满天,? 江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺, 夜半钟声到客船。 看到听到月落乌啼霜满天,? 江枫渔火对愁眠。月落、乌啼、霜天寒夜、江枫、渔火、孤舟客子等景象。 诗的前两句写出了怎样的秋景?表达出诗人怎样的感情? 游子面对霜夜江枫渔火,抒发旅途中的惆怅之情。(愁)写作特点:这首诗采用倒叙的写法,先写拂晓时景物,然后追忆昨夜的景色及夜半钟声,全诗有声有色,有情有景,情景交融。赏析喜见外弟又言别十年离乱后,长大一相逢。 问姓惊初见,称名忆旧容。 别来沧海事,语罢暮天钟。 明日巴陵道,秋山又几重。作者简介李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。有《李君虞诗集》。注释 外弟:表弟。 沧海:比喻世事的巨大变化。 巴陵:现湖南省岳阳市,即诗中外弟将去的地方。 译文经过了十年的乱离之后, 长大后在异地忽然相逢。 初见动问尊姓使我惊讶, 说名字才忆起旧时面容。 别后经历多少沧海桑田, 长谈直到山寺敲响暮钟。 明日你要登上巴陵古道, 秋山添愁不知又隔几重?赏析 这是一首写表兄弟因乱离阔别之后,忽然相逢又匆匆别离之诗。战乱的动荡不安,亲人的离合聚散,使人伤心酸楚,不胜喟叹。经历了十年离乱,作者与表弟相逢于他乡,初问姓氏,心已惊疑,待知姓名,即忆起旧容,于是化惊为喜。叙谈伤乱离别之情,感慨万千。

全诗采用白描手法,以凝炼的语言和生动的描写,再现了乱离中人生聚散的典型场面,抒发了真挚的至亲情谊和深重的动乱之感。赏析塞下曲六首(其二)林暗草惊风,

将军夜引弓。

平明寻白羽,

没在石棱中。

夜寒白屋贫。

柴门闻犬吠,

风雪夜归人。

唐诗人, 他因一生不得志,所作诗歌多写政治失意之感,也有反映离乱之作。善于描绘自然景物,以画入诗,简括鲜明。刘长卿天快黑了,青山显得更加遥远模糊,天气寒冷,山中破旧的茅屋越发显得冷清,柴门外传来一阵狗叫声,原来是茅屋的主人顶着漫天的风雪回家来。 《逢雪宿芙蓉山主人》描绘的是一幅风雪夜归图。诗人把苍山暮色,茅屋贫寒,柴门犬吠,风雪夜归的情景有声有色地描绘出来了。赏析独怜幽草涧边生

上有黄鹂深树鸣

春潮带雨晚来急

野渡无人舟自横滁州西涧【注解】:

1.滁州:在今安徽滁县以西。 2.西涧:在滁县城西,俗名称上马河。 3.幽草:幽谷里的小草。

【韵译】:

我怜爱生长在涧边的幽草, 涧上有黄鹂在深林中啼叫。 春潮伴着夜雨急急地涌来, 渡口无人船只随波浪横漂。

赏析[评析]:

这是写景诗的名篇,描写春游滁州西涧赏景和晚潮带雨的野渡所见。首二句写春景、爱幽草而轻黄鹂,以喻乐守节。而疾高贵;后两句写带鱼春潮之急,和水急舟横的景象,蕴含一种不在其位,不得其用的无可奈何之忧伤。全诗表露了恬静的胸怀和忧伤之情怀。赏析 题都城南庄

去年今日此门中,

人面桃花相映红。

人面不知何处去,

桃花依旧笑春风。 赏析作者简介 崔护,字殷功,博陵(今河北定县)人。贞元十二年(796)登第(进士及第)。大和三年(829)为京兆尹,同年为御史大夫、岭南节度使。终岭南节度使。其诗诗风精练婉丽,语极清新。《全唐诗》存诗六首,皆是佳作,尤以《题都城南庄》流传最广,脍炙人口,有目共赏。该诗以“人面桃花,物是人非”这样一个看似简单的人生经历道出了千万人都似曾有过的共同生活体验,为诗人赢得了不朽的诗名。背景 书生崔护,去长安应试,未中。一天,他喝了几杯酒之后,到城南郊外散心,见到一户花木丛萃而门户紧闭的人家,便上前叩门。半晌,只听一位少女从门缝里问话,他对以姓名,并向她讨茶解渴,那少女转身取来茶水,便倚在门前桃树下。崔护一边饮茶,一边就寻找话题,想和她攀谈几句,那少女虽没有答话,然“目注者久之”。崔护饮茶之后,便起身告辞,那少女“送至门,如不胜情而入,崔亦眷眄而归”。时隔一年,崔护情不可抑,又于这一天去寻访,只见大门紧锁,空无一人,崔护便在门上题了这首诗,怏怏而去。 原来那一天少女和她的老父亲出门去了,当他们回到家门,那少女一见门上的题诗,便一病不起。而崔护也由于心中惦念不安又来寻访,少女在昏厥之中听到崔护的哭喊,又苏醒了,终于成了美满的夫妻。

是否真有此“本事”,颇可怀疑。也许竟是先有了诗,然后据以敷演成上述“本事”的。但有两点似可肯定:一、这诗是有情节性的;二、上述“本事”对理解这首诗是有帮助的。注释

1.都:国都长安。

2.人面:一个姑娘的脸。第三句中“人面”指代姑娘。 3.笑:形容桃花盛开的样子。 译文 去年今日,

就在这长安南庄的门中,

那美丽的面庞和盛开的桃花互相映衬,

分外的艳丽绯红。

时隔一年的今天,

故地重游,

那含羞的面庞不知去了哪里,

只有满树桃花依旧,笑对着这和煦春风! 去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。四句诗包含着一前一后两个场景相同、相互映照的场面。 第一个场面:寻春遇艳──“去年今日此门中,人面桃花相映红。” 诗人抓住了“寻春遇艳”整个过程中最美丽动人的一幕。“人面桃花相映红”,不仅为艳若桃花的“人面”设置了美好的背景,衬出了少女光彩照人的面影,而且含蓄地表现出诗人目注神驰、情摇意夺的情状,和双方脉脉含情、未通言语的情景。通过这最动人的一幕,可以激发起读者对前后情事的许多美丽想象。第二个场面:重寻不遇──“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。” 还是春光烂漫、百花吐艳的季节,还是花木扶疏、桃树掩映的门户,然而,使这一切都增光添彩的“人面”却不知何处去,只剩下门前一树桃花仍旧在春风中凝情含笑。桃花在春风中含笑的联想,本从“人面桃花相映红”得来。去年今日,伫立桃树下的那位不期而遇的少女,想必是凝睇含笑,脉脉含情的;而今,人面杳然,依旧含笑的桃花除了引动对往事的美好回忆和好景不常的感慨以外,还能有什么呢?“依旧”二字,正含有无限怅惘。 对比映照,在这首诗中起着极重要的作用。因为是在回忆中写已经失去的美好事物,所以回忆便特别珍贵、美好,充满感情,这才有“人面桃花相映红”的传神描绘;正因为有那样美好的记忆,才特别感到失去美好事物的怅惘,因而有“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的感慨。 尽管这首诗有某种情节性,有富于传奇色彩的“本事”,甚至带有戏剧性,但它并不是一首小叙事诗,而是一首抒情诗。“本事”可能有助于它的广泛流传,但它本身所具的典型意义却在于抒写了某种人生体验,而不在于叙述了一个人们感兴趣的故事。读者不见得有过类似《本事诗》中所载的遇合故事,但却可能有过这种人生体验:在偶然、不经意的情况下遇到某种美好事物,而当自己去有意追求时,却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰的艺术生命力的原因之一吧。后人有诗以对: 花 落

桃花落尽落花残

人面相随凋朱颜

桃花自有重开日

人面何处续春光 枫桥夜泊月落乌啼霜满天,

江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,

夜半钟声到客船。作者简介: 张继, 唐朝襄州人 (今湖北省襄樊), 公元七五三年考上进士, 做过监城判官和祠部员外郎等官职。他所写的诗不事雕饰, 富有自然美, 以 “枫桥夜泊” 一诗闻名中外。

月落乌啼霜满天月亮沉落后乌鸦发出声声的啼叫,寒冷的秋霜充满着四周 。诗的首句,写了午夜时分三种有密切关联的景象:月落、乌啼、霜满天。江枫渔火对愁眠看着江边的枫树和江上的渔火。勾起了我对故乡的怀念,使满怀愁绪的我难以入睡。

诗的第二句接着描绘“枫桥夜泊”的特征景象和旅人的感受。 。“江枫”与“渔火”,一静一动,一暗一明,一江边,一江上,景物的配搭组合颇具匠心。姑苏城外寒山寺寒山寺在枫桥西一里,初建于梁代,唐时僧寒山曾住于此,因而得名。枫桥的诗意美,有了这所古刹,便带上了历史文化的色泽,而显得更加丰富,令人遐想。 夜半钟声到客船“夜半钟声”就不但衬托出了夜的静谧,而且揭示了夜的冷清和凄凉,而诗人卧听钟声时的种种难以言传的感受也就尽在不言中了。 月落乌啼霜满天,? 江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺, 夜半钟声到客船。 看到听到月落乌啼霜满天,? 江枫渔火对愁眠。月落、乌啼、霜天寒夜、江枫、渔火、孤舟客子等景象。 诗的前两句写出了怎样的秋景?表达出诗人怎样的感情? 游子面对霜夜江枫渔火,抒发旅途中的惆怅之情。(愁)写作特点:这首诗采用倒叙的写法,先写拂晓时景物,然后追忆昨夜的景色及夜半钟声,全诗有声有色,有情有景,情景交融。赏析喜见外弟又言别十年离乱后,长大一相逢。 问姓惊初见,称名忆旧容。 别来沧海事,语罢暮天钟。 明日巴陵道,秋山又几重。作者简介李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。有《李君虞诗集》。注释 外弟:表弟。 沧海:比喻世事的巨大变化。 巴陵:现湖南省岳阳市,即诗中外弟将去的地方。 译文经过了十年的乱离之后, 长大后在异地忽然相逢。 初见动问尊姓使我惊讶, 说名字才忆起旧时面容。 别后经历多少沧海桑田, 长谈直到山寺敲响暮钟。 明日你要登上巴陵古道, 秋山添愁不知又隔几重?赏析 这是一首写表兄弟因乱离阔别之后,忽然相逢又匆匆别离之诗。战乱的动荡不安,亲人的离合聚散,使人伤心酸楚,不胜喟叹。经历了十年离乱,作者与表弟相逢于他乡,初问姓氏,心已惊疑,待知姓名,即忆起旧容,于是化惊为喜。叙谈伤乱离别之情,感慨万千。

全诗采用白描手法,以凝炼的语言和生动的描写,再现了乱离中人生聚散的典型场面,抒发了真挚的至亲情谊和深重的动乱之感。赏析塞下曲六首(其二)林暗草惊风,

将军夜引弓。

平明寻白羽,

没在石棱中。

同课章节目录