2017年中考历史三轮考点复习课件:第8讲 社会主义道路的探索课件

文档属性

| 名称 | 2017年中考历史三轮考点复习课件:第8讲 社会主义道路的探索课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-05-25 22:07:06 | ||

图片预览

文档简介

课件16张PPT。 第 8 讲 社会主义道路的探索 中考考点突破

考点一1.一五计划

(1)背景:①现实困难:工业水平很低,工业基础薄弱。许多重要工业产品人均拥有量远低于发达国家。②有利条件:新中国建立后,经过三年经济恢复,国民经济得到根本好转。

(2)目的:为了有计划地进行社会主义建设。

(3)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

(4)时间:1953~1957年。

(5)成就:①工业成就:A.1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;B.到1956年,中国第一个生产载重汽车的工厂——长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;C.中国第一个飞机制造厂试制

工业化的起步

考点一工业化的起步 成功第一架喷气式飞机;D.中国第一个制造机床的工厂——沈阳第一机床厂建成投产。

②交通成就:A.1957年,武汉长江大桥建成;B.川藏、青藏、新藏公路建成;C.宝成铁路、鹰厦铁路建成。

(6)结果:形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地。沿海地区原有的工业基地得到加强,华北和西北也建立了一批新的工业基地。我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

2.第一部《中华人民共和国宪法》

(1)制定时间、地点、会议:1954年9月;北京;第一届全国人民代表大会。

(2)内容:规定我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权力属于人民。

(3)意义:这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

知识补充:第一个五年计划为什么优先发展重工业?

(1)国内因素:我国是一个落后的农业国,工业基础薄弱,尤其重工业几乎为零。

(2)国际因素:以美国为首的西方国家对新中国采取遏制孤立政策,中国急需巩固国防;我国工业化建设受苏联斯大林模式优先发展重工业的影响。

考查角度 一五计划的背景、成就及意义;第一部《宪法》的制定

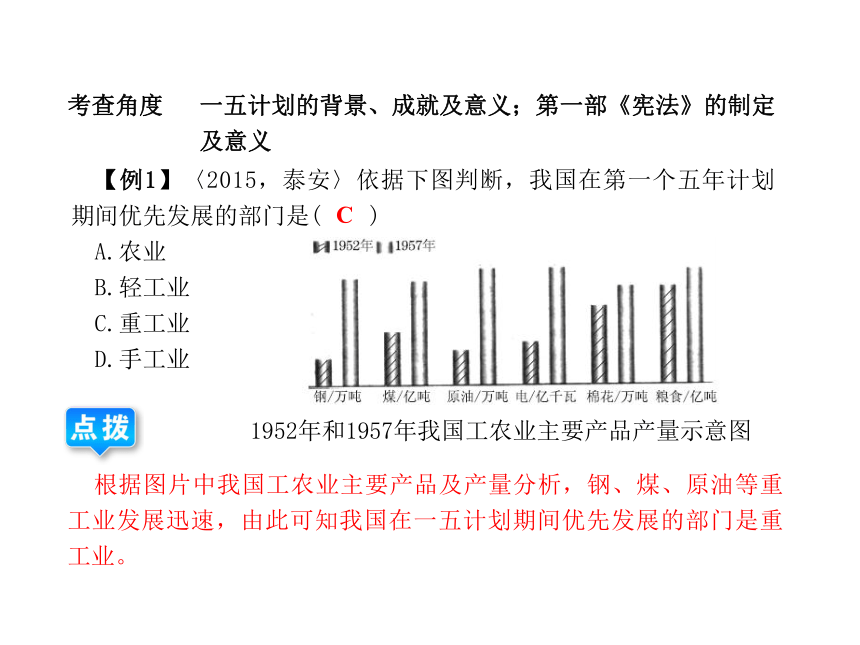

及意义 【例1】〈2015,泰安〉依据下图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

1952年和1957年我国工农业主要产品产量示意图

C 根据图片中我国工农业主要产品及产量分析,钢、煤、原油等重工业发展迅速,由此可知我国在一五计划期间优先发展的部门是重工业。

举一反三训练C 1-1.〈2016,泰安〉下面对联反映我国“一五”计划成就的是( )

A.食堂巧煮千家饭,公社饱暖万人心

B.改革开放同添异彩,经济建设共展蓝图

C.一桥架长江南北畅通,三路通雪域汉藏同乐

D.万里河山归人民,五亿群众庆新生

? 1-2.1954年《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。它制定于( )

A.第一届中国人民政治协商会议

B.第一届全国人民代表大会

C.第二届全国人民代表大会

D.第三届全国人民代表大会

B

考点二三大改造1.对农业、手工业的社会主义改造

(1)原因:一家一户的分散经营,影响了生产的发展,满足不了国家工业化建设的需要。

(2)措施:采用合作化的方式,建立农业生产合作社和手工业生产合作社。

(3)结果:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

2.对资本主义工商业的社会主义改造

(1)措施:公私合营,赎买政策。

(2)过程:从1954年起,国家逐步发展企业的公私合营;1956年初,出现全行业公私合营的高潮。

3.对三大改造的评价

(1)积极方面:实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务;我国初步建立起社会主义的基本制度。标志着我国进入社会主义初级阶段。

(2)消极方面:在社会主义改造工作的后期,存在着要求过急、工作过粗、改变过快等缺点。

知识补充:三大改造的实质:是生产资料所有制的社会变革,是生产关系的革命。即把生产资料私有制转变为社会主义公有制。

?

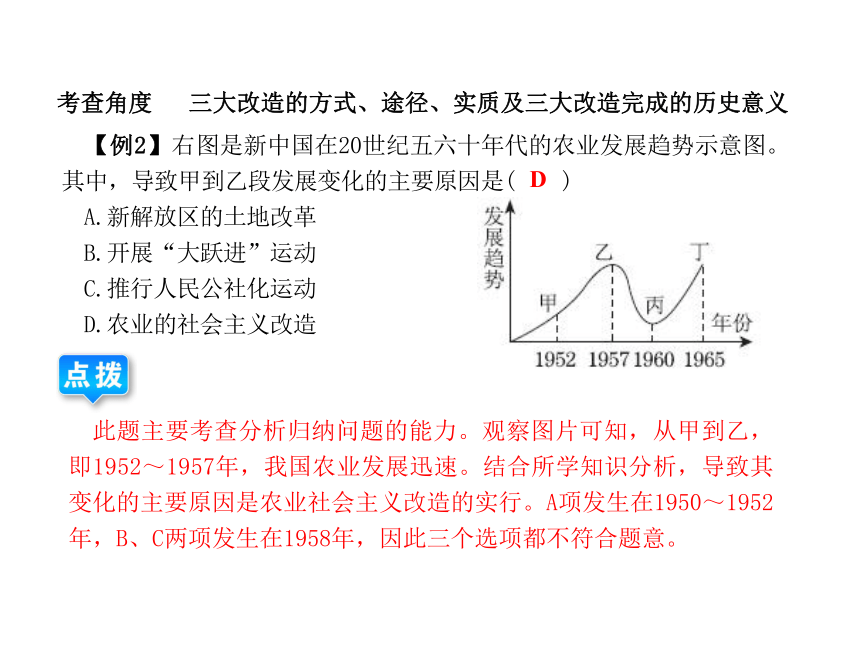

考查角度 三大改造的方式、途径、实质及三大改造完成的历史意义 【例2】右图是新中国在20世纪五六十年代的农业发展趋势示意图。其中,导致甲到乙段发展变化的主要原因是( )

A.新解放区的土地改革

B.开展“大跃进”运动

C.推行人民公社化运动

D.农业的社会主义改造

此题主要考查分析归纳问题的能力。观察图片可知,从甲到乙,即1952~1957年,我国农业发展迅速。结合所学知识分析,导致其变化的主要原因是农业社会主义改造的实行。A项发生在1950~1952年,B、C两项发生在1958年,因此三个选项都不符合题意。

D举一反三训练 2-1.〈2015,泰安〉20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得……得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对资本主义工商业的社会主义改造

D.“文化大革命”的结束挽救了我国社会主义

根据时间“20世纪50年代中期”、人物“民族资本家荣毅仁”等有效信息分析,可判断出与之有关的历史事件是国家完成对资本主义工商业的社会主义改造。

C举一反三训练 2-2.〈2015,南充〉十七大报告指出:“中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变……”我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.第一个五年计划的完成

B.三大改造的基本完成

C.中共十四大的召开

D.“文化大革命”结束B

考点三探索建设社会主义的道路1.良好开端:中共八大

(1)背景

①国内:社会主义改造基本完成,我国建立了社会主义制度。

②国际:20世纪50年代中期,世界经济与科技迅速发展,资本主义经济发展进入“黄金时期”。

(2)时间、地点:1956年;北京。

(3)内容

①正确分析了国情:指出国内的主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。②明确今后任务:集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。

(4)意义:中共八大为我国全面进行社会主义建设和党的建设指明了方向,是探索建设社会主义道路的良好开端。

考点三探索建设社会主义的道路2.出现失误:“大跃进”、人民公社化运动

(1)原因:①党和人民对我国社会主义所处的发展阶段认识不足;②缺乏建设社会主义的经验,急于求成,犯了“左”的错误;③忽视了客观经济规律。

(2)标志:高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产”风。

(3)危害:国家和人民面临新中国成立以来前所未有的严重经济困难。

(4)教训:①经济建设一定要立足国情,按客观经济规律办事;②要从实际出发,实事求是。

3.相关成就

(1)大庆油田建成,结束了中国靠“洋油”的时代;新兴的电子工业、原子能工业、航天工业从无到有地发展起来。

(2)模范人物:大庆石油工人王进喜;党的好干部焦裕禄;两弹元勋邓稼先;解放军好战士雷锋。

考查角度 社会主义道路探索中的失误及建设成就和模范人物 【例3】在新中国的某个时期,农村出现了“上工人喊人,下地人等人,干活人看人,收工人撵人”的现象。该现象出现的原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.“大跃进”运动

D.家庭联产承包责任制

此题主要考查解读材料的能力。根据材料的描述可知当时农民劳动积极性不高,结合所学知识分析该现象出现的原因应该是人民公社化运动。由于在人民公社化运动中,吃大锅饭,搞平均主义,因此农民劳动积极性不高。

B举一反三训练 3-1.中共八大为我国全民进行社会主义建设和党的建设指明了方向。“八大”做出正确决策的基础是( )

A.全国人民建设社会主义的热情很高

B.全国土地改革的完成

C.对国内矛盾的正确分析

D.社会主义建设总路线的提出C 3-2.〈2015,临沂〉20世纪60年代,一位县委书记在临终前对女儿嘱咐道:“你从我手里继承的,只有党的事业,其他什么也没有,我留给你的,只有一套《毛泽东选集》。”这位全国人民的楷模人物是( )

A.邓稼先 B.王进喜

C.焦裕禄 D.雷锋C

考点四“文化大革命”1.原因:毛泽东错误地认为,党中央出了修正主义,党和国家面临着资本主义复辟的危险。为防止资本主义复辟,他决定发动“文化大革命”。

2.开始:1966年,中共中央接连发出开展“无产阶级文化大革命”的决定。

3.对“文革”“左”倾错误的抵制

(1)“二月逆流”:1967年2月前后,老一辈革命家对“文化大革命”的错误做法提出强烈批评,被诬为“二月逆流”。

(2)毛泽东、周恩来粉碎林彪反革命集团策动的反革命武装政变,1971年9月13日,林彪叛逃,机毁人亡。

(3)周恩来、邓小平主持中央日常工作,纠正“左”的错误。

4.结束:1976年,华国锋、叶剑英等一举粉碎江青反革命集团,结束了“文革”。

考点四“文化大革命”知识补充:

1.“文化大革命”不是任何意义上的革命和进步,而是一场由领导者错误发动,被反革命集团所利用,给党、国家和人民带来严重灾难和损失的内乱。

2.“文化大革命”使国民经济遭受了严重的破坏,但“文革”十年间我国经济建设仍有发展。这一时期经济之所以能有一定发展,是周恩来、邓小平主持中央工作的结果,是广大群众、干部抵制“左”倾错误的结果。

3.从“文化大革命”中吸取的教训

(1)坚持实事求是,正确分析国内外形势;(2)工作重心应转移到经济建设上来;(3)坚持民主集中制原则,反对个人崇拜;(4)建立健全社会主义法制。

?

考查角度 “文化大革命”,特别是认识“文化大革命”的危害和教训 【例4】一些历史名词往往被打上时代的烙印。“大串联”“红卫兵”“停课闹革命”发生在( )

A.土地改革时期 B.整风运动时期

C.“大跃进”时期 D.“文化大革命”时期

此题主要考查“文化大革命”的内容。“大串联”“红卫兵”都是中国“文化大革命”时期的特殊产物。

D举一反三训练 4-1.有资料表明,十年“文革”时期国民收入损失了5000亿元,这超过了新中国成立后30年全国固定资产的总和。这反映出“文化大革命”的一个严重后果是( )

A.民主与法制遭到践踏 B.国民经济遭受巨大损失

C.各级政府机构瘫痪 D.科学文化教育事业遭到摧残

根据题干中的数据分析,可知“文化大革命”使国民经济遭受巨大损失。B 4-2.〈2015,广东〉“文化大革命”使中华人民共和国的民主政治建设遭到严重破坏。它开始于( )

A.1956年 B.1966年

C.1976年 D.1978年B

考点一1.一五计划

(1)背景:①现实困难:工业水平很低,工业基础薄弱。许多重要工业产品人均拥有量远低于发达国家。②有利条件:新中国建立后,经过三年经济恢复,国民经济得到根本好转。

(2)目的:为了有计划地进行社会主义建设。

(3)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

(4)时间:1953~1957年。

(5)成就:①工业成就:A.1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;B.到1956年,中国第一个生产载重汽车的工厂——长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;C.中国第一个飞机制造厂试制

工业化的起步

考点一工业化的起步 成功第一架喷气式飞机;D.中国第一个制造机床的工厂——沈阳第一机床厂建成投产。

②交通成就:A.1957年,武汉长江大桥建成;B.川藏、青藏、新藏公路建成;C.宝成铁路、鹰厦铁路建成。

(6)结果:形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地。沿海地区原有的工业基地得到加强,华北和西北也建立了一批新的工业基地。我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

2.第一部《中华人民共和国宪法》

(1)制定时间、地点、会议:1954年9月;北京;第一届全国人民代表大会。

(2)内容:规定我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权力属于人民。

(3)意义:这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

知识补充:第一个五年计划为什么优先发展重工业?

(1)国内因素:我国是一个落后的农业国,工业基础薄弱,尤其重工业几乎为零。

(2)国际因素:以美国为首的西方国家对新中国采取遏制孤立政策,中国急需巩固国防;我国工业化建设受苏联斯大林模式优先发展重工业的影响。

考查角度 一五计划的背景、成就及意义;第一部《宪法》的制定

及意义 【例1】〈2015,泰安〉依据下图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是( )

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.手工业

1952年和1957年我国工农业主要产品产量示意图

C 根据图片中我国工农业主要产品及产量分析,钢、煤、原油等重工业发展迅速,由此可知我国在一五计划期间优先发展的部门是重工业。

举一反三训练C 1-1.〈2016,泰安〉下面对联反映我国“一五”计划成就的是( )

A.食堂巧煮千家饭,公社饱暖万人心

B.改革开放同添异彩,经济建设共展蓝图

C.一桥架长江南北畅通,三路通雪域汉藏同乐

D.万里河山归人民,五亿群众庆新生

? 1-2.1954年《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。它制定于( )

A.第一届中国人民政治协商会议

B.第一届全国人民代表大会

C.第二届全国人民代表大会

D.第三届全国人民代表大会

B

考点二三大改造1.对农业、手工业的社会主义改造

(1)原因:一家一户的分散经营,影响了生产的发展,满足不了国家工业化建设的需要。

(2)措施:采用合作化的方式,建立农业生产合作社和手工业生产合作社。

(3)结果:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

2.对资本主义工商业的社会主义改造

(1)措施:公私合营,赎买政策。

(2)过程:从1954年起,国家逐步发展企业的公私合营;1956年初,出现全行业公私合营的高潮。

3.对三大改造的评价

(1)积极方面:实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务;我国初步建立起社会主义的基本制度。标志着我国进入社会主义初级阶段。

(2)消极方面:在社会主义改造工作的后期,存在着要求过急、工作过粗、改变过快等缺点。

知识补充:三大改造的实质:是生产资料所有制的社会变革,是生产关系的革命。即把生产资料私有制转变为社会主义公有制。

?

考查角度 三大改造的方式、途径、实质及三大改造完成的历史意义 【例2】右图是新中国在20世纪五六十年代的农业发展趋势示意图。其中,导致甲到乙段发展变化的主要原因是( )

A.新解放区的土地改革

B.开展“大跃进”运动

C.推行人民公社化运动

D.农业的社会主义改造

此题主要考查分析归纳问题的能力。观察图片可知,从甲到乙,即1952~1957年,我国农业发展迅速。结合所学知识分析,导致其变化的主要原因是农业社会主义改造的实行。A项发生在1950~1952年,B、C两项发生在1958年,因此三个选项都不符合题意。

D举一反三训练 2-1.〈2015,泰安〉20世纪50年代中期,民族资本家荣毅仁说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得……得到的却是一个富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”与他这句话密切相关的事件是( )

A.土地改革的完成彻底废除了我国的封建土地制度

B.一五计划的完成标志着我国向社会主义工业化迈进

C.国家完成对资本主义工商业的社会主义改造

D.“文化大革命”的结束挽救了我国社会主义

根据时间“20世纪50年代中期”、人物“民族资本家荣毅仁”等有效信息分析,可判断出与之有关的历史事件是国家完成对资本主义工商业的社会主义改造。

C举一反三训练 2-2.〈2015,南充〉十七大报告指出:“中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变……”我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.第一个五年计划的完成

B.三大改造的基本完成

C.中共十四大的召开

D.“文化大革命”结束B

考点三探索建设社会主义的道路1.良好开端:中共八大

(1)背景

①国内:社会主义改造基本完成,我国建立了社会主义制度。

②国际:20世纪50年代中期,世界经济与科技迅速发展,资本主义经济发展进入“黄金时期”。

(2)时间、地点:1956年;北京。

(3)内容

①正确分析了国情:指出国内的主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。②明确今后任务:集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。

(4)意义:中共八大为我国全面进行社会主义建设和党的建设指明了方向,是探索建设社会主义道路的良好开端。

考点三探索建设社会主义的道路2.出现失误:“大跃进”、人民公社化运动

(1)原因:①党和人民对我国社会主义所处的发展阶段认识不足;②缺乏建设社会主义的经验,急于求成,犯了“左”的错误;③忽视了客观经济规律。

(2)标志:高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产”风。

(3)危害:国家和人民面临新中国成立以来前所未有的严重经济困难。

(4)教训:①经济建设一定要立足国情,按客观经济规律办事;②要从实际出发,实事求是。

3.相关成就

(1)大庆油田建成,结束了中国靠“洋油”的时代;新兴的电子工业、原子能工业、航天工业从无到有地发展起来。

(2)模范人物:大庆石油工人王进喜;党的好干部焦裕禄;两弹元勋邓稼先;解放军好战士雷锋。

考查角度 社会主义道路探索中的失误及建设成就和模范人物 【例3】在新中国的某个时期,农村出现了“上工人喊人,下地人等人,干活人看人,收工人撵人”的现象。该现象出现的原因是( )

A.土地改革

B.人民公社化运动

C.“大跃进”运动

D.家庭联产承包责任制

此题主要考查解读材料的能力。根据材料的描述可知当时农民劳动积极性不高,结合所学知识分析该现象出现的原因应该是人民公社化运动。由于在人民公社化运动中,吃大锅饭,搞平均主义,因此农民劳动积极性不高。

B举一反三训练 3-1.中共八大为我国全民进行社会主义建设和党的建设指明了方向。“八大”做出正确决策的基础是( )

A.全国人民建设社会主义的热情很高

B.全国土地改革的完成

C.对国内矛盾的正确分析

D.社会主义建设总路线的提出C 3-2.〈2015,临沂〉20世纪60年代,一位县委书记在临终前对女儿嘱咐道:“你从我手里继承的,只有党的事业,其他什么也没有,我留给你的,只有一套《毛泽东选集》。”这位全国人民的楷模人物是( )

A.邓稼先 B.王进喜

C.焦裕禄 D.雷锋C

考点四“文化大革命”1.原因:毛泽东错误地认为,党中央出了修正主义,党和国家面临着资本主义复辟的危险。为防止资本主义复辟,他决定发动“文化大革命”。

2.开始:1966年,中共中央接连发出开展“无产阶级文化大革命”的决定。

3.对“文革”“左”倾错误的抵制

(1)“二月逆流”:1967年2月前后,老一辈革命家对“文化大革命”的错误做法提出强烈批评,被诬为“二月逆流”。

(2)毛泽东、周恩来粉碎林彪反革命集团策动的反革命武装政变,1971年9月13日,林彪叛逃,机毁人亡。

(3)周恩来、邓小平主持中央日常工作,纠正“左”的错误。

4.结束:1976年,华国锋、叶剑英等一举粉碎江青反革命集团,结束了“文革”。

考点四“文化大革命”知识补充:

1.“文化大革命”不是任何意义上的革命和进步,而是一场由领导者错误发动,被反革命集团所利用,给党、国家和人民带来严重灾难和损失的内乱。

2.“文化大革命”使国民经济遭受了严重的破坏,但“文革”十年间我国经济建设仍有发展。这一时期经济之所以能有一定发展,是周恩来、邓小平主持中央工作的结果,是广大群众、干部抵制“左”倾错误的结果。

3.从“文化大革命”中吸取的教训

(1)坚持实事求是,正确分析国内外形势;(2)工作重心应转移到经济建设上来;(3)坚持民主集中制原则,反对个人崇拜;(4)建立健全社会主义法制。

?

考查角度 “文化大革命”,特别是认识“文化大革命”的危害和教训 【例4】一些历史名词往往被打上时代的烙印。“大串联”“红卫兵”“停课闹革命”发生在( )

A.土地改革时期 B.整风运动时期

C.“大跃进”时期 D.“文化大革命”时期

此题主要考查“文化大革命”的内容。“大串联”“红卫兵”都是中国“文化大革命”时期的特殊产物。

D举一反三训练 4-1.有资料表明,十年“文革”时期国民收入损失了5000亿元,这超过了新中国成立后30年全国固定资产的总和。这反映出“文化大革命”的一个严重后果是( )

A.民主与法制遭到践踏 B.国民经济遭受巨大损失

C.各级政府机构瘫痪 D.科学文化教育事业遭到摧残

根据题干中的数据分析,可知“文化大革命”使国民经济遭受巨大损失。B 4-2.〈2015,广东〉“文化大革命”使中华人民共和国的民主政治建设遭到严重破坏。它开始于( )

A.1956年 B.1966年

C.1976年 D.1978年B

同课章节目录