第七章 人类活动对生物圈的影响单元检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第七章 人类活动对生物圈的影响单元检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 291.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-05-27 16:02:33 | ||

图片预览

文档简介

第七章 人类活动对生物圈的影响单元检测卷

时间60分钟,满分100分)

一.选择题(每小题3分,共60分)

1.近年来,我国东北、华北、华东地区发生多起扬沙和沙尘暴天气,造成这一现象的重要原因之一是( )21*cnjy*com

A.大气污染 B.土壤污染 C.火山爆发 D.植被遭破坏

2.下列哪一项不是人口过快增长产生的危害( )

A.生态环境遭到破坏 B.制约社会和经济的发展

C.加快人口的老龄化 D.造成资源危机

3.下列各项中,哪项不是造成生物多样性面临威胁的原因( )

A.环境污染 B.乱砍滥伐 C.动物的争斗行为 D.乱捕滥杀

4.人类的活动往往会破坏生态环境,对生物圈造成不利影响。下列能对生物圈产生有利影响的是( )

A.“三北”防护林工程 B.乱占林地 C.滥伐树木 D.过度放牧

5.造成太湖污染的因素不包括( )

A.有机废水 B.清除蓝藻 C.生活污水 D.农田含化肥的废水

6.人类与自然界的和谐发展是科学发展、可持续发展的必然要求,下列叙述中,不利于人类与自然和谐发展的是( )21教育网

A.推广生物防治,减少环境污染 B.发展生态农业,提高废弃物的再循环

C.减少传染病的发生,推广使用一次性筷子 D.建立自然保护区,保护生物多样性

7.控制酸雨的根本措施是( )

A.通过净化装置,减少煤、石油等燃烧对污染物的排放

B.把回收来的污染物倾倒到江河中

C.禁止使用煤、石油等燃料

D.以上做法都不正确

8.迄今为止,地球仍是人类和其他生物的唯一家园,我们应该倍加珍惜和爱护。人类的下列行为中不利于环境保护的是( )www.21-cn-jy.com

A. 植树造林,退耕还林还草 B. 绿色出行,低碳生活

C. 少用一次性筷子 D. 大量砍伐森林,促进经济发展

9.下列人类活动可以改善环境的是( )

①以鸟治虫 ②围海造田 ③植树造林 ④随意排污 ⑤喷药灭虫 ⑥养花种草

A. ①③⑥ B. ①②⑤ C. ②④⑤ D. ③④⑥

10.仔细观察漫画,你认为图中反映了哪些问题( )?

①固体废弃物的污染; ②水环境污染十分严重;

③鱼与人类的关系和谐; ④保护生物圈刻不容缓。

A.①② B.②④ C.③④ D.②③

11.近年来,我国不少湖泊遭到严重的污染,导致蓝藻大量滋生,形成水华,一部分湖泊湖水变臭,鱼虾难以生存。造成这种状况的原因主要是( )21·cn·jy·com

A.含氮、磷污水的排放 B.森林的乱砍滥伐

C.生物入侵 D.臭氧层的破坏

12.以下情况不会引起水污染的是( )

A.城市生活污水经污水处理厂处理后排放

B.农业生产中大量使用农药、化肥

C.日本福岛核电站将处理受损核反应堆的冷却水直接排入大海里

D.工业生产中废液、废渣、废气的任意排放

13.污染已成为世界上日益严重的环境问题,全球性的大气污染主要表现在( )

A.酸雨、温室效应、生物入侵

B.温室效应、乱砍滥伐、臭氧层破坏

C.酸雨、温室效应、臭氧层破坏

D.臭氧层破坏、汽车尾气、塑料垃圾

14.调查当地生态环境时,其调查的方式包括( )

①实地调查 ②到当地的环保部门咨询 ③自己想象 ④通过图书馆、报纸杂志、电视台或互联网收集资料

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

15.发展经济和保护环境是当前经济建设中的热门话题。有人认为发展经济最重要,也有人认为保护环境才是最重要的。图中漫画反映的观点是( )21cnjy.com

A.经济比环保重要 B.环保比经济重要

C.经济与环保等重 D.经济与环保都不重要

16.沙尘暴形成的人为因素主要表现在( )

A.对土地的滥垦造成大量土壤荒芜 B.大量砍伐树木破坏森林,使林地退化

C.盲目增加放牧的牛、羊导致啃食牧草过度 D.以上三种因素都有

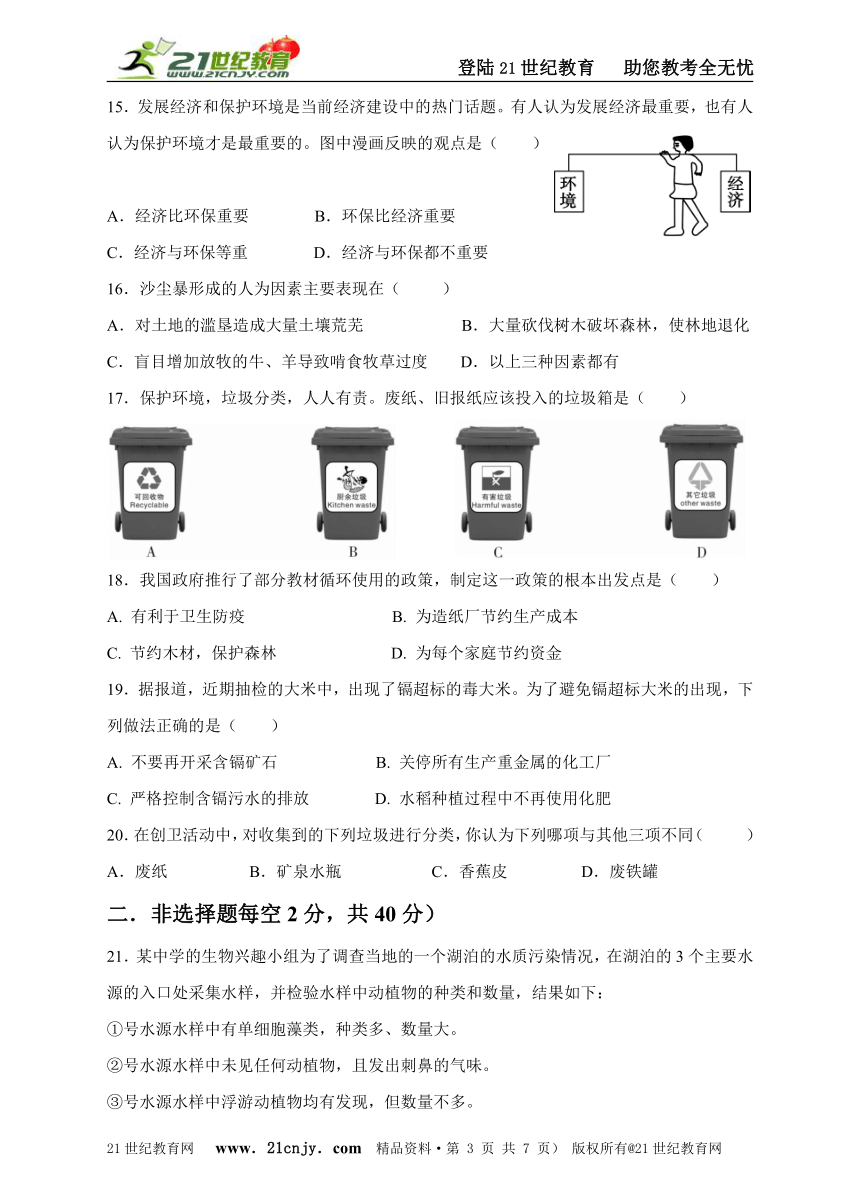

17.保护环境,垃圾分类,人人有责。废纸、旧报纸应该投入的垃圾箱是( )

18.我国政府推行了部分教材循环使用的政策,制定这一政策的根本出发点是( )

A. 有利于卫生防疫 B. 为造纸厂节约生产成本

C. 节约木材,保护森林 D. 为每个家庭节约资金

19.据报道,近期抽检的大米中,出现了镉超标的毒大米。为了避免镉超标大米的出现,下列做法正确的是( )【来源:21·世纪·教育·网】

A. 不要再开采含镉矿石 B. 关停所有生产重金属的化工厂

C. 严格控制含镉污水的排放 D. 水稻种植过程中不再使用化肥

20.在创卫活动中,对收集到的下列垃圾进行分类,你认为下列哪项与其他三项不同( )

A.废纸 B.矿泉水瓶 C.香蕉皮 D.废铁罐

二.非选择题每空2分,共40分)

21.某中学的生物兴趣小组为了调查当地的一个湖泊的水质污染情况,在湖泊的3个主要水源的入口处采集水样,并检验水样中动植物的种类和数量,结果如下:

①号水源水样中有单细胞藻类,种类多、数量大。

②号水源水样中未见任何动植物,且发出刺鼻的气味。

③号水源水样中浮游动植物均有发现,但数量不多。

(1)该湖泊的主要水源中污染最严重的是 号水源。①号水源的主要污染物是( )21·世纪*教育网

A.有机物污染 B.无机物氮磷等的污染 C.有毒化学物质的污染

(2)上述污染物中,如果是有毒化学物质的污染,它主要来自( )

A.化工厂 B.机械厂 C.生活污水

(3) 号水源的污染最难治理,原因是 。

22.为了研究植被对土壤的保护作用,小红做了以下实验:把泥土按30度的坡度分别堆在玻璃箱的两侧,在A坡地上种植草皮,用洒水壶以相同水量、相同速度先后对两个坡面洒水。2·1·c·n·j·y

(1)实验过程中,小红观察到A坡汇入引水沟的水量和泥沙少,B坡的较多。这说明植被可以减少 的流失。www-2-1-cnjy-com

(2)我国土地荒漠化现象相当严重,华北、西北地区频繁发生沙尘暴导致 污染。

(3)防止我国大量水土流失的根本措施是实行 、 、 。

23.某市街道放置了一批有分类标识的垃圾回收箱,实行垃圾分类制,要求居民将垃圾分为两大类——可回收垃圾、其他垃圾进行放置。请分析回答下列问题:

啤酒瓶、鱼骨头、菜皮、香蕉皮、易拉罐、用过的餐巾纸、废电池

(1)推广垃圾分类,结果却发现仍然有许多居民没有分类放置。下列不属于造成这种现象的原因是( )21*cnjy*com

A.居民嫌麻烦,没有垃圾分类的习惯 B.居民每天产生的生活垃圾非常多

C.居民的环保意识不强 D.居民不清楚垃圾分类的标准

(2)应该放入不可回收垃圾箱的有 。

(3)上述剩余物中可回收后再利用的有 (写出一例即可)。在如今丰富的物质生活中,产生了一支“垃圾大军”,影响我们的生活,对生活垃圾的分类处理你能否提出新的方案? 。【来源:21cnj*y.co*m】

(4)请你结合所学知识,谈谈废电池的危害: (写出一点即可)。

(5)请你谈谈小区内实施垃圾分类的好处: (写出一点即可)。

24.图中的曲线表示1960~1990年间,大气中二氧化碳浓度变化及温度变化。据图回答下列问题。

(1)30年来,大气中的二氧化碳浓度呈

______趋势。这些二氧化碳来源于

各种生物的________和燃料的燃烧。

(2)图中温度几乎在持续________,导

致这一现象发生的原因是全球二氧化碳排量不断上升,这种现象叫做_______。它最终造成世界各地农作物减产和灭绝。

参考答案

一.选择题(每小题3分,共60分)

1.D(解析:森林植被防风固沙,加速降尘,在风害区营造防护林带,在防护范围内风速可降低30%左右;有防护林带的农田比没有的要增产20%左右。大多数陆生植物的根在地下发布深而广,盘根错节,形成庞大的根系,比地上的枝叶系统还发达。可谓“根深叶茂”,森林的根系可以牢牢的抓住土壤,防止水土流失。过渡放牧、开垦等造成植被减少是造成扬沙和沙尘暴的主要原因。故选D。)21世纪教育网版权所有

2.C

3.C(解析:动物的争斗行为是生物为维持种族延续和个体生存的行为,不是生物多样性面临威胁的原因。故选C。)【版权所有:21教育】

4.A

5.B

6.C(解析:选项A推广生物防治,减少药物给环境带来的污染,有利于人与自然和谐发展;选项B提高废弃物的再循环,提高了废物利用率,属于保护环境的例子;选项D建立各种自然保护区,保护了生物多样性,实现了人与自然的和谐发展。做到人与自然和谐发展就要合理开发、利用资源,保护生态平衡,尽量减少使用一次性木筷。故选C。)

7.A

8.D(解析:据分析可知:A、B、C都属于环境保护的措施,而D大量砍伐森林容易使生物丧失栖息地,破坏生态平衡。故选D。) 2-1-c-n-j-y

9.A

10.B

11.A(解析:工业三废的任意排放,农药化肥的大量使用,生活污水的随意排放、含磷洗衣粉的使用都会造成水体富营养化,同时,水量减少也是造成蓝藻生长的原因。故选A。)

12.A

13.C(解析:酸雨主要是人为地向大气排放大量的酸性气体如二氧化硫、氮氧化物等造成的。酸雨的主要成分是硫酸、硝酸等。酸雨危害动植物和人的健康;温室效应主要是由于现代工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,大量排放尾气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。臭氧层的破坏给人类和其他生物的健康造成危害。所以全球性的大气污染主要是指酸雨、温室效应、臭氧层破坏。故选C。) 【出处:21教育名师】

B

A

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C(解析:废纸、矿泉水瓶、废玻璃均属于可回收垃圾,而香蕉皮属于不可回收垃圾。故选C。)

二.非选择题(每空2分,共40分)

21.(1)② B (2)A

(3)② ②号水源已经遭到严重污染,已经不适合任何植物生存了

22.(1)水土 (2)空气 (3)退耕 还林 还草

23.(1)B (2)鱼骨头、菜皮、香蕉皮、用过的餐巾纸 (3)啤酒瓶 做好宣传工作21教育名师原创作品

(4)污染土壤和水体 (5)可以节约资源;保护环境

24.(1)上升 呼吸作用 (2)升高 温室效应

时间60分钟,满分100分)

一.选择题(每小题3分,共60分)

1.近年来,我国东北、华北、华东地区发生多起扬沙和沙尘暴天气,造成这一现象的重要原因之一是( )21*cnjy*com

A.大气污染 B.土壤污染 C.火山爆发 D.植被遭破坏

2.下列哪一项不是人口过快增长产生的危害( )

A.生态环境遭到破坏 B.制约社会和经济的发展

C.加快人口的老龄化 D.造成资源危机

3.下列各项中,哪项不是造成生物多样性面临威胁的原因( )

A.环境污染 B.乱砍滥伐 C.动物的争斗行为 D.乱捕滥杀

4.人类的活动往往会破坏生态环境,对生物圈造成不利影响。下列能对生物圈产生有利影响的是( )

A.“三北”防护林工程 B.乱占林地 C.滥伐树木 D.过度放牧

5.造成太湖污染的因素不包括( )

A.有机废水 B.清除蓝藻 C.生活污水 D.农田含化肥的废水

6.人类与自然界的和谐发展是科学发展、可持续发展的必然要求,下列叙述中,不利于人类与自然和谐发展的是( )21教育网

A.推广生物防治,减少环境污染 B.发展生态农业,提高废弃物的再循环

C.减少传染病的发生,推广使用一次性筷子 D.建立自然保护区,保护生物多样性

7.控制酸雨的根本措施是( )

A.通过净化装置,减少煤、石油等燃烧对污染物的排放

B.把回收来的污染物倾倒到江河中

C.禁止使用煤、石油等燃料

D.以上做法都不正确

8.迄今为止,地球仍是人类和其他生物的唯一家园,我们应该倍加珍惜和爱护。人类的下列行为中不利于环境保护的是( )www.21-cn-jy.com

A. 植树造林,退耕还林还草 B. 绿色出行,低碳生活

C. 少用一次性筷子 D. 大量砍伐森林,促进经济发展

9.下列人类活动可以改善环境的是( )

①以鸟治虫 ②围海造田 ③植树造林 ④随意排污 ⑤喷药灭虫 ⑥养花种草

A. ①③⑥ B. ①②⑤ C. ②④⑤ D. ③④⑥

10.仔细观察漫画,你认为图中反映了哪些问题( )?

①固体废弃物的污染; ②水环境污染十分严重;

③鱼与人类的关系和谐; ④保护生物圈刻不容缓。

A.①② B.②④ C.③④ D.②③

11.近年来,我国不少湖泊遭到严重的污染,导致蓝藻大量滋生,形成水华,一部分湖泊湖水变臭,鱼虾难以生存。造成这种状况的原因主要是( )21·cn·jy·com

A.含氮、磷污水的排放 B.森林的乱砍滥伐

C.生物入侵 D.臭氧层的破坏

12.以下情况不会引起水污染的是( )

A.城市生活污水经污水处理厂处理后排放

B.农业生产中大量使用农药、化肥

C.日本福岛核电站将处理受损核反应堆的冷却水直接排入大海里

D.工业生产中废液、废渣、废气的任意排放

13.污染已成为世界上日益严重的环境问题,全球性的大气污染主要表现在( )

A.酸雨、温室效应、生物入侵

B.温室效应、乱砍滥伐、臭氧层破坏

C.酸雨、温室效应、臭氧层破坏

D.臭氧层破坏、汽车尾气、塑料垃圾

14.调查当地生态环境时,其调查的方式包括( )

①实地调查 ②到当地的环保部门咨询 ③自己想象 ④通过图书馆、报纸杂志、电视台或互联网收集资料

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

15.发展经济和保护环境是当前经济建设中的热门话题。有人认为发展经济最重要,也有人认为保护环境才是最重要的。图中漫画反映的观点是( )21cnjy.com

A.经济比环保重要 B.环保比经济重要

C.经济与环保等重 D.经济与环保都不重要

16.沙尘暴形成的人为因素主要表现在( )

A.对土地的滥垦造成大量土壤荒芜 B.大量砍伐树木破坏森林,使林地退化

C.盲目增加放牧的牛、羊导致啃食牧草过度 D.以上三种因素都有

17.保护环境,垃圾分类,人人有责。废纸、旧报纸应该投入的垃圾箱是( )

18.我国政府推行了部分教材循环使用的政策,制定这一政策的根本出发点是( )

A. 有利于卫生防疫 B. 为造纸厂节约生产成本

C. 节约木材,保护森林 D. 为每个家庭节约资金

19.据报道,近期抽检的大米中,出现了镉超标的毒大米。为了避免镉超标大米的出现,下列做法正确的是( )【来源:21·世纪·教育·网】

A. 不要再开采含镉矿石 B. 关停所有生产重金属的化工厂

C. 严格控制含镉污水的排放 D. 水稻种植过程中不再使用化肥

20.在创卫活动中,对收集到的下列垃圾进行分类,你认为下列哪项与其他三项不同( )

A.废纸 B.矿泉水瓶 C.香蕉皮 D.废铁罐

二.非选择题每空2分,共40分)

21.某中学的生物兴趣小组为了调查当地的一个湖泊的水质污染情况,在湖泊的3个主要水源的入口处采集水样,并检验水样中动植物的种类和数量,结果如下:

①号水源水样中有单细胞藻类,种类多、数量大。

②号水源水样中未见任何动植物,且发出刺鼻的气味。

③号水源水样中浮游动植物均有发现,但数量不多。

(1)该湖泊的主要水源中污染最严重的是 号水源。①号水源的主要污染物是( )21·世纪*教育网

A.有机物污染 B.无机物氮磷等的污染 C.有毒化学物质的污染

(2)上述污染物中,如果是有毒化学物质的污染,它主要来自( )

A.化工厂 B.机械厂 C.生活污水

(3) 号水源的污染最难治理,原因是 。

22.为了研究植被对土壤的保护作用,小红做了以下实验:把泥土按30度的坡度分别堆在玻璃箱的两侧,在A坡地上种植草皮,用洒水壶以相同水量、相同速度先后对两个坡面洒水。2·1·c·n·j·y

(1)实验过程中,小红观察到A坡汇入引水沟的水量和泥沙少,B坡的较多。这说明植被可以减少 的流失。www-2-1-cnjy-com

(2)我国土地荒漠化现象相当严重,华北、西北地区频繁发生沙尘暴导致 污染。

(3)防止我国大量水土流失的根本措施是实行 、 、 。

23.某市街道放置了一批有分类标识的垃圾回收箱,实行垃圾分类制,要求居民将垃圾分为两大类——可回收垃圾、其他垃圾进行放置。请分析回答下列问题:

啤酒瓶、鱼骨头、菜皮、香蕉皮、易拉罐、用过的餐巾纸、废电池

(1)推广垃圾分类,结果却发现仍然有许多居民没有分类放置。下列不属于造成这种现象的原因是( )21*cnjy*com

A.居民嫌麻烦,没有垃圾分类的习惯 B.居民每天产生的生活垃圾非常多

C.居民的环保意识不强 D.居民不清楚垃圾分类的标准

(2)应该放入不可回收垃圾箱的有 。

(3)上述剩余物中可回收后再利用的有 (写出一例即可)。在如今丰富的物质生活中,产生了一支“垃圾大军”,影响我们的生活,对生活垃圾的分类处理你能否提出新的方案? 。【来源:21cnj*y.co*m】

(4)请你结合所学知识,谈谈废电池的危害: (写出一点即可)。

(5)请你谈谈小区内实施垃圾分类的好处: (写出一点即可)。

24.图中的曲线表示1960~1990年间,大气中二氧化碳浓度变化及温度变化。据图回答下列问题。

(1)30年来,大气中的二氧化碳浓度呈

______趋势。这些二氧化碳来源于

各种生物的________和燃料的燃烧。

(2)图中温度几乎在持续________,导

致这一现象发生的原因是全球二氧化碳排量不断上升,这种现象叫做_______。它最终造成世界各地农作物减产和灭绝。

参考答案

一.选择题(每小题3分,共60分)

1.D(解析:森林植被防风固沙,加速降尘,在风害区营造防护林带,在防护范围内风速可降低30%左右;有防护林带的农田比没有的要增产20%左右。大多数陆生植物的根在地下发布深而广,盘根错节,形成庞大的根系,比地上的枝叶系统还发达。可谓“根深叶茂”,森林的根系可以牢牢的抓住土壤,防止水土流失。过渡放牧、开垦等造成植被减少是造成扬沙和沙尘暴的主要原因。故选D。)21世纪教育网版权所有

2.C

3.C(解析:动物的争斗行为是生物为维持种族延续和个体生存的行为,不是生物多样性面临威胁的原因。故选C。)【版权所有:21教育】

4.A

5.B

6.C(解析:选项A推广生物防治,减少药物给环境带来的污染,有利于人与自然和谐发展;选项B提高废弃物的再循环,提高了废物利用率,属于保护环境的例子;选项D建立各种自然保护区,保护了生物多样性,实现了人与自然的和谐发展。做到人与自然和谐发展就要合理开发、利用资源,保护生态平衡,尽量减少使用一次性木筷。故选C。)

7.A

8.D(解析:据分析可知:A、B、C都属于环境保护的措施,而D大量砍伐森林容易使生物丧失栖息地,破坏生态平衡。故选D。) 2-1-c-n-j-y

9.A

10.B

11.A(解析:工业三废的任意排放,农药化肥的大量使用,生活污水的随意排放、含磷洗衣粉的使用都会造成水体富营养化,同时,水量减少也是造成蓝藻生长的原因。故选A。)

12.A

13.C(解析:酸雨主要是人为地向大气排放大量的酸性气体如二氧化硫、氮氧化物等造成的。酸雨的主要成分是硫酸、硝酸等。酸雨危害动植物和人的健康;温室效应主要是由于现代工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,大量排放尾气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。臭氧层的破坏给人类和其他生物的健康造成危害。所以全球性的大气污染主要是指酸雨、温室效应、臭氧层破坏。故选C。) 【出处:21教育名师】

B

A

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C(解析:废纸、矿泉水瓶、废玻璃均属于可回收垃圾,而香蕉皮属于不可回收垃圾。故选C。)

二.非选择题(每空2分,共40分)

21.(1)② B (2)A

(3)② ②号水源已经遭到严重污染,已经不适合任何植物生存了

22.(1)水土 (2)空气 (3)退耕 还林 还草

23.(1)B (2)鱼骨头、菜皮、香蕉皮、用过的餐巾纸 (3)啤酒瓶 做好宣传工作21教育名师原创作品

(4)污染土壤和水体 (5)可以节约资源;保护环境

24.(1)上升 呼吸作用 (2)升高 温室效应