山东省沾化一中2016-2017学年高二下半期复习考试历史试题

文档属性

| 名称 | 山东省沾化一中2016-2017学年高二下半期复习考试历史试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 288.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-05-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2016-2017学年下学期半期复习

高二历史试卷

一、选择题:(本大题共24题,每题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.有学者指出,法家所主张的富国强兵的“霸道”,绝非漠视“顺乎民情”的“先王之道”,而是通过“政、令、刑、赏”有效地将民意、民情、民心凝聚为统一的“政治意志”。这反映出法家(

)

A.政治措施旨在保障民众的生活 B.“顺乎民情”推动社会发展进步

C.“霸道”政策有利于统一的实现

D.否定“先王之道”实现富国强兵

2.《春秋繁露》中有关于“灾异”是“天谴”,帝王将兴有“美祥”、将亡有“妖孽”,治世与乱世有不同征兆与不同之气的内容。这体现的主要思想是(

)

A.天人感应 B.天人合一 C.君权神授 D.因果报应

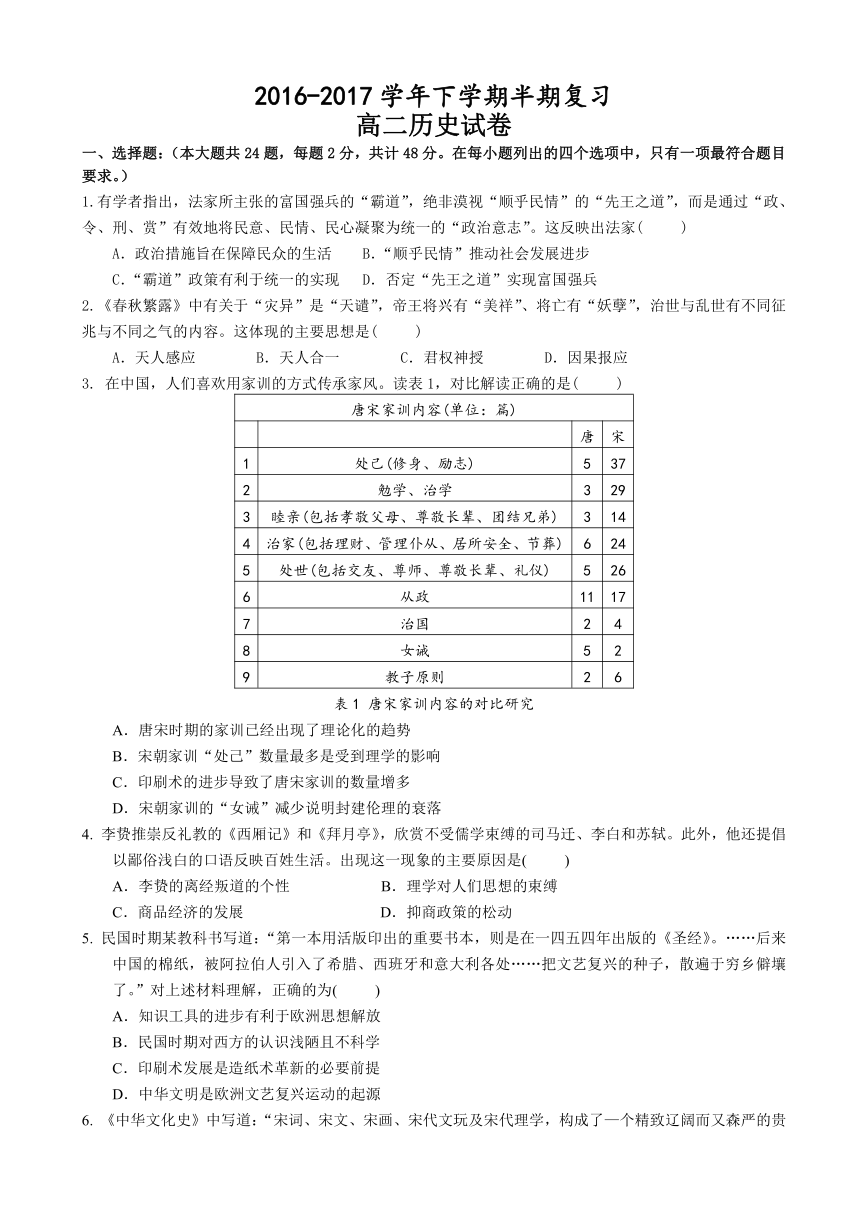

3.

在中国,人们喜欢用家训的方式传承家风。读表1,对比解读正确的是(

)

唐宋家训内容(单位:篇)

唐

宋

1

处己(修身、励志)

5

37

2

勉学、治学

3

29

3

睦亲(包括孝敬父母、尊敬长辈、团结兄弟)

3

14

4

治家(包括理财、管理仆从、居所安全、节葬)

6

24

5

处世(包括交友、尊师、尊敬长辈、礼仪)

5

26

6

从政

11

17

7

治国

2

4

8

女诫

5

2

9

教子原则

2

6

表1

唐宋家训内容的对比研究

A.唐宋时期的家训已经出现了理论化的趋势

B.宋朝家训“处己”数量最多是受到理学的影响

C.印刷术的进步导致了唐宋家训的数量增多

D.宋朝家训的“女诫”减少说明封建伦理的衰落

4.

李贽推崇反礼教的《西厢记》和《拜月亭》,欣赏不受儒学束缚的司马迁、李白和苏轼。此外,他还提倡以鄙俗浅白的口语反映百姓生活。出现这一现象的主要原因是(

)

A.李贽的离经叛道的个性 B.理学对人们思想的束缚

C.商品经济的发展

D.抑商政策的松动

5.

民国时期某教科书写道:“第一本用活版印出的重要书本,则是在一四五四年出版的《圣经》。……后来中国的棉纸,被阿拉伯人引入了希腊、西班牙和意大利各处……把文艺复兴的种子,散遍于穷乡僻壤了。”对上述材料理解,正确的为(

)

A.知识工具的进步有利于欧洲思想解放

B.民国时期对西方的认识浅陋且不科学

C.印刷术发展是造纸术革新的必要前提

D.中华文明是欧洲文艺复兴运动的起源

6.

《中华文化史》中写道:“宋词、宋文、宋画、宋代文玩及宋代理学,构成了—个精致辽阔而又森严的贵族世界,而在这一世界之外,另有一种文化崛起,这就是在人头攒动的瓦舍勾栏中成长起来的粗俗而生动的市井文化。”这反映了宋代(

)

A.理学推动了贵族文化的兴起 B.社会文化的多元化发展加强

C.市井文化冲击了贵族的文化 D.创造了古典文化辉煌的顶峰

7.

唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的“狂草”纵放恣肆、奇宕瑰伟,完全可以和楷书艺术平分秋色。这反映了(

)

A.唐代草书否定了楷书的法度规范

B.唐书既“尚法又尚情”的艺术特质

C. 唐书完全满足了时人的审美需求

D.唐代社会三教合一的思想格局

8.

魏源在《海国图志》中建议中国人应该尽快发展自己的工业、商业、航运业、金融业。还刻意介绍了英美等国民主制度,以为英美联邦制、选举制、分权制衡的司法制度,值得中国人注意借鉴。这表明魏源(

)

A.提出发展资本主义 B.主张进行变法维新

C.倡导“开眼看世界” D.主张全面学习西方

9.

梁启超强调:“然则苟有新民(指经过思想启蒙和教育培植而具有公民权利责任意识的新国民),何患无新制度,无新政府,无新国家!非尔者,则虽今日变一法,明日易一人,东涂西抹,学步效颦,吾未见其能济也。”材料表明梁启超(

)

A.反对实行民主制度 B.深刻批判辛亥革命质

C.主张提高国民素质 D.倡导建立精英政治

10.

有学者指出:“新文化运动关心的问题大都不是国家和民族的问题。他们关心的是人,因而常用的词汇也是‘吃人的礼教’‘奴隶的国度’‘非人的道德’,他们努力创造的新文学也定位于‘人的文学’。”对这段话的最佳理解是(

)

A.新文化运动注重追求人的个性解放

B.新文化运动有利于传统文化的普及

C.新文化运动彻底动摇了封建思想的正统地位

D.新文化运动为马克思主义传播奠定基础

11.

1922年出版的《先驱》创刊号上,中国的马克思主义者已经提出了“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合宜的实际的解决中国问题的方案”。这说明当时(

)

A.中国共产党没有把马克思主义作为指导思想

B.马克思主义者认识到必须发展中国式的马克思主义

C.马克思主义中国化已经成为一个学术问题

D.中国共产党还未认清中国的客观情形

12.

某学者在论证三民主义是极高明的政治艺术时,引用了福柯的观点:“愚蠢的暴君用铁链束缚他的奴隶,而真正的政治家则用自己的思想锁链更有力地束缚他们。绝望的时间能够销蚀钢铁的镣铐,但却无力破坏思想的习惯性结合。”该学者意在说明三民主义的高明之处是(

)

A.缩小贫富的差距 B.以救亡图存为核心

C.着力于思想教化 D.强调信仰的重要性

13.

《中共党史的“黄金时代”:

延安13年改革开放30年》一文指出:延安13

年是中国共产党历史上的一个扭转乾坤的“黄金时代”,拓展了马克思主义中国化的新境界,开创了中国历史的新局面。毛泽东为首的中国共产党人在这一“黄金时代”提出了

A.工农武装割据思想 B.人民民主专政理论

C.新民主主义理论 D.社会主义建设理论

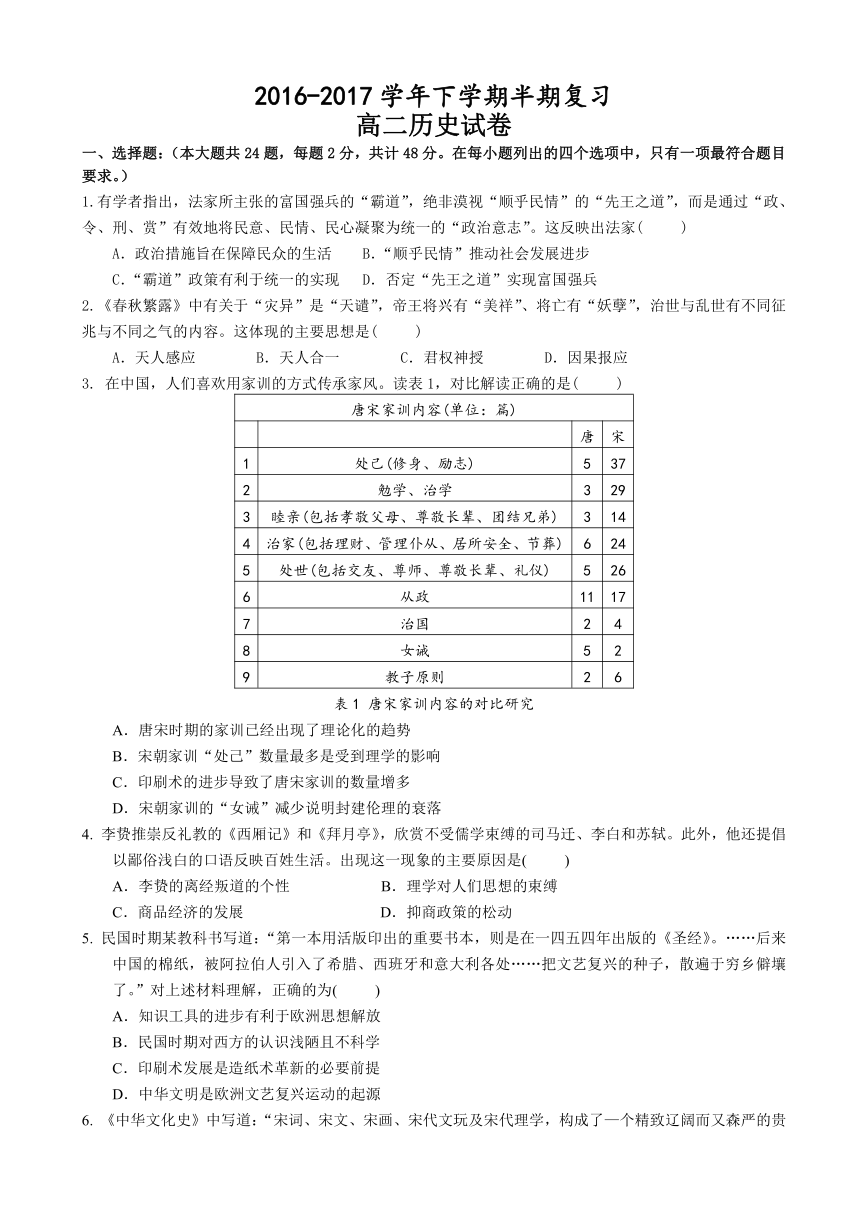

14.

下图为漫画《同志,请你换匹马》(刘雍作,1978.10.24)对漫画信息理解正确的是(

)

(图中出现的文字:①解放思想,进行新的长征;②因循守旧)

A.总路线指引“多快好省建设社会主义”B.邓小平南巡讲话吹动新一轮改革春风

C.十一届三中全会召开促进了思想解放D.真理标准问题讨论开启思想解放浪潮

15.

1979年6月11日《人民日报》发表评论员文章《放开手脚大胆去写—三谈批透极左路线,贯彻“双百”方针》,1956年以来的双百方针得到恢复。下列适合双百方针主旨的口号是(

)

A.“文艺要为工农兵服务”

B.“不打棍子、不戴帽子、不抓辫子”

C.“上山下乡,接受贫下中农再教育”

D.“没有文化的军队是愚蠢的军队”

16.

1952—1966年,北京钢铁学院共培养学生约14400人,其中担任副部级以上领导职务的至少有32人;一大批学生的考试分数都超过了清华大学的录取分数,但他们的第一志愿都是钢铁学院冶金系。材料反映了(

)

A.北京钢铁学院生源素质较高 B.优先发展重工业的时代背景

C.青年学子建设国家的高涨热情 D.干部选拔注重学校和专业素质

17.

2014年9月18日,中国两弹一星历史研究会、中国核学会在北京举行纪念第一颗原子弹爆炸成功50周年座谈会。会上回顾了世界上原子弹、氢弹的研制时间。从第一颗原子弹到第一颗氢弹爆炸,苏联用了4年,美国用了7年零4个月,英国用了4年零7个月,法国用了8年零6个月,而中国只用了两年零8个月。这主要表明(

)

A.新中国的核技术正赶超世界 B.第三次科技革命威胁着世界安全

C.原子能的研究遍及世界各国 D.新中国已开始成为世界科技大国

18.

彼得·盖伊在《启蒙运动》中写道:在文艺复兴时期的文人中间,完全世俗的、完全淸醒的世界观,相对来说是很少见的……神圣的东西仍是文艺复兴时期雕塑家、建筑师和画家的中心主题。这表明文艺复兴(

)

A.反对彻底摆脱神学的束缚 B.开始否定宗教神学的地位

C. 极力维护封建的专制统治

D.借用宗教宣扬人文主义思想

19.

路德曾说:“教皇、主教、神甫、修士被杜撰为神圣阶层,王公、贵族、工匠、农民被称为世俗阶层,这纯粹是谎言和虚假的编造……实际上,所有的基督徒都是属灵阶层,除职业外,并无区别。”以下解释符合路德本意的是(

)

A.宗教信仰是愚蠢的 B.神职人员不应存在

C.现实世界人皆神圣平等 D.反对封建君主统治

20.

1941年12月,日本偷袭珍珠港,罗斯福总统要求国会批准对日宣战,当时联邦参议院82票对0票通过,众议院388票对l票通过。为保护投反对票的那个女议员的人身安全,国会专门派人派车,护送她上班、回家。她在1973年去世,国会大厦前竖立起她的雕像。与此最为接近的启蒙思想家的观点是(

)

A.伏尔泰:我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利

B.孟德斯鸠:自由是做法律所许可的一切事情的权利

C.卢梭:人是生而自由的,但却无所不在枷锁之中

D.康德:良心是一种根据道德准则来判断自己的本能

21.

在1935年的一篇论文中,爱因斯坦提出了一个新证据:断言量子理论无法对自然界进行完全的描述。根据爱因斯坦的说法,一些无法被量子理论预见的物理现象应该能被观测到。阿斯派特做了一系列著名的实验,证明了量子理论的正确性。材料主要说明

A.量子论可解释微观领域的运动现象 B.爱因斯坦否定了量子论的正确性

C.宏观世界只能用相对论来解释 D.现代物理学注重理论研究和实验

22.

1907年,德国将军弗里希说:“战争是具有头等重要性的生物必需,是人类生活中不能省却的一个定期性因素,假如没有战争,这将会排除种族的所有进步,并进而使所有真正的文明消亡。”这种观点(

)

A.说明了战争对人类进化的科学作用 B.片面地运用进化论解读人类社会进程

C.有力挑战了天主教宣扬的封建神学 D.体现出法西斯所宣扬的民族主义观念

23.

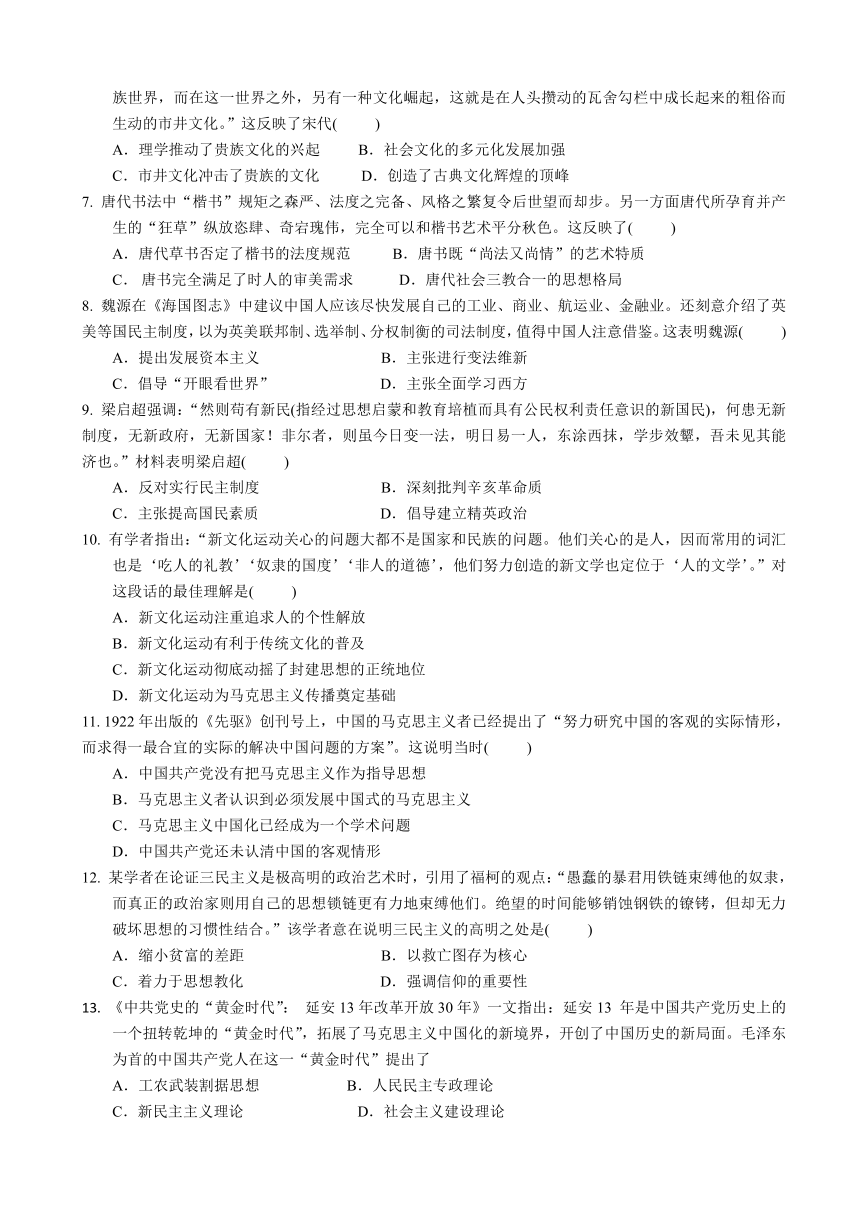

下表为17世纪以来主要科学成果情况,其反映出(

)

表2

17世纪以来主要科学成果情况表

科技成就

基础研究年代(A)

应用研究年代(B)

生产推广年代(C)

B—A年差

C—B年差

蒸汽机

1687

1711

1776

24

65

发电机

1831

1888

1889

57

1

计算机

1936

1946

1946

10

0

激光

1958

1960

1961

2

1

A.科技成果转化为生产力的周期越来越短

B.科技成果从发明到生产推广的年限越长科技含量越高

C.新的科技成果都以科学理论的重大突破为基础

D.三次科技革命中科学与技术都紧密结合

24.

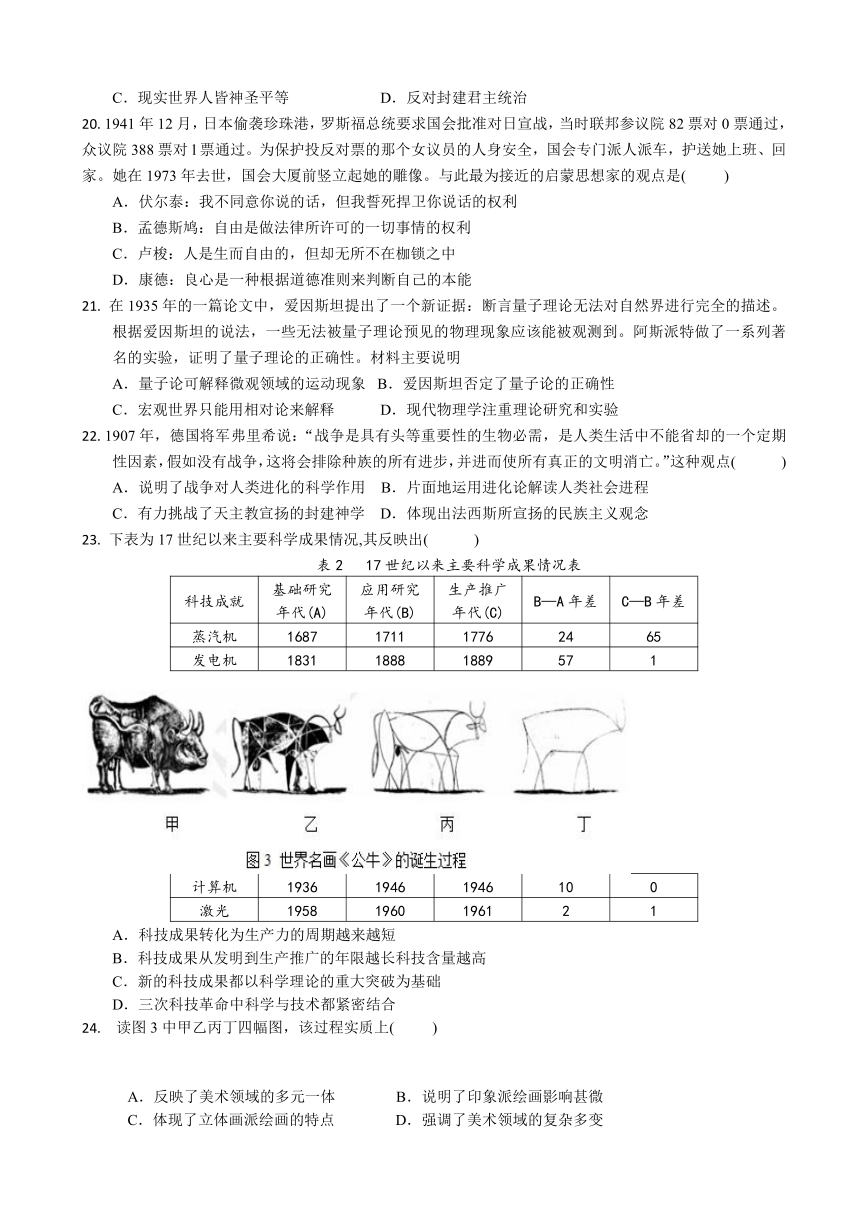

读图3中甲乙丙丁四幅图,该过程实质上(

)

A.反映了美术领域的多元一体 B.说明了印象派绘画影响甚微

C.体现了立体画派绘画的特点 D.强调了美术领域的复杂多变

二、非选择题(52分,共3题,25题18分,26题19分,27题15分)

25.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时期,蒙学教育非常兴盛。明代官办的蒙学教育主要是社学,洪武八年命天下立社学:“但有三五十人家,便请个秀才开学,教军民之家子弟入学读书,不妨他本业,务要成效。”清康熙时正式向全国推广义学:“各省、府、州、县,夸多立义学,延请名师,聚集孤寒生童,励志读书。”无论是社学还是义学,都是本着为天下所有儿童提供同等教育的精神而开办的,……蒙学教育的私学形式是私塾,私塾非常常见,也最有中国传统特色……明清蒙学教育择师标准很严,明太祖曾有明令:“其经断有过之人,不许为师。”官学蒙师大多要经乡民推举或地方官选定,“具书致礼”,正式聘任。私塾中的蒙师也会按照乡里最诚敬的礼节聘请……明清蒙学重视道德教育,表现出深厚的人文意蕴。……通过启蒙教育,使之逐步趋成于圣人的人格和境界,奠定一生发展的道德与文化基础。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二

大众教育是19世纪后期的大众社会的产物……到1900年,许多欧洲国家都建立了由国家财政支持的小学,为大众提供免费的义务性基础教育。欧洲国家为何要对大众教育承担起这种责任呢?自由主义者相信教育对于个人和社会的进步都是很重要的,保守主义者认为如此可以培养人民遵守社会纪律。……对工业家来说,大众教育培养了满足他们需要的工人。然而大众教育的主要推动力还是政治性的。选举权的扩展需要有受教育程度更高的选民。更重要的是,义务性的大众教育向被教育者灌输爱国主义,使大众国民化,这为更高程度上的国家整合提供了机会。——摘编自杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》

根据材料一,概括指出明清时期蒙学教育的特点。

(8分)

根据材料二,指出19世纪后期西欧教育发展呈现出的新趋向,并说明其成因。(8分)

(3)综合以上材料,分析说明教育与社会发展的关系。(2分)

26.

(19分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

受文艺复兴运动的影响,莎士比亚的作品把新兴市民阶层的喜怒哀乐和他们的故事搬上舞台,通过对人的尊严、价值和力量的热情讴歌,确立了以人为中心的价值观念。莎士比亚创作初期,英国正处于伊丽莎白女王的统治时期,当时英国是世界上的海军强国,经济繁荣,文学璀璨辉煌。在莎士比亚的作品中,君主往往都是反面角色,尽管如此,伊丽莎白女王并不阻挠莎士比亚创作,反而支持莎士比亚剧院。

莎士比亚戏剧在17世纪陆续传入德、法、意、俄和北欧诸国……形成全球范围的西方戏剧文化圈。随着英语覆盖地域的剧增,莎士比亚戏剧迅速膨胀为世界性的戏剧遗产。

材料二

受当时反理学、反传统、反专制的异端思想影响,汤显祖的代表作《牡丹亭》“以情反理”,《南柯记》

《邯郸记》充满了对社会现实秩序的批判意识和否定精神。汤显祖的戏剧题材范围比较狭窄,作为一个正统的士大夫文人,他的表现对象只是其熟悉的科举官宦生活,表达的是传统儒人的思想感情,其作品影响力局限于文人圈。

汤显祖遵循曲牌体戏曲规范进行创作,按照严格的曲律格范进行曲牌填词,运用的是雅化的文言曲词工具,其作品受到同时代和后世文人的极高赞誉,但在广大普通民众中难以产生共鸣。莎士比亚有着熔铸生活词汇的天赋,广泛采用当时蓬勃兴起的市井民间语言:民谣、俗语、俚语、古谚语等。

——摘编自《汤显祖和莎士比亚——16世纪戏剧双星的文化际遇》

(1)根据材料一概况莎士比亚进行戏剧创作的有利社会条件,并结合所学知识分析其作品在世界范围内经久不衰的原因。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析汤显祖和莎士比亚戏剧作品的异同。(10分)

27.【历史上重大改革回眸】(15分)

材料

宋仁宗景佑年间(公元1034-1037年),河北肥乡县田赋不公、贫富分化十分严重,官僚、豪强巧取豪夺,大肆兼并土地,逃避赋税。在县衙登记的田赋征税底册上,土地分配数据与现实情况严重脱节。郭谘担任肥乡县令后,改革土地征税制度。他派人重新丈量土地,参酌土壤色泽、厚薄和肥瘠划为五等,根据土地等级和土地多少确定税额……纠正无租之地,使良田税重,瘠田税轻。除可供种植农作物的田地之外,其他荒地都不征税……免除无地而有租税者400家,纠正有地而无租税者100家,收取逃漏税款80万……宋神宗熙宁五年(公元1072年),王安石推行变法,把郭谘的土地征税措施加以补充作为一项重要的改革内容予以大力推行,这一措施限制了土地兼并,为国家财政增加了税收。

——摘编自《肥乡县志》

根据材料指出郭谘改革土地征税制度的背景。(6分)

根据材料结合所学知识,分析郭谘改革的影响。(9分)

2016—2017学年下学期半期复习

高二历史试题参考答案

一、选择题:(本大题共24题,每题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

C

A

B

B

C

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

C

D

B

B

A

D

C

A

21

22

23

24

/

/

/

/

/

/

D

B

A

C

/

/

/

/

/

/

二、非选择题(25题18分,26题19分,27题15分,共52分)

25.(18分)

(1)特点:官私教育相结合;力争让更多儿童获得教育,教育范围扩大;注重渗透传统道德文化;择师标准严格。(8分)

(2)趋向:大众化;国家主导;义务性;(4分,任答2点即可)

成因:社会精英的推动;第二次工业革命发展的推动;民主政治发展完善的需要;国家整合的需要。(4分,任答2点即可)

(3)关系:教育进步推动了社会的发展,社会的发展需要教育的支持。

(2分,言之有理即可)

26.(19分)

(1)社会条件:文艺复兴运动的影响;英国伊丽莎白女王统治时期,国家富强稳定;伊丽莎白女王的宽容和支持(4分,任答2点即可)原因:莎士比亚作品充满人文主义精神;资本主义的发展,英语覆盖地域的剧增;东西方文化的碰撞和交流逐渐增多。(4分,任答2点即可)

(2)同:都注重对人和人性的表达;都是世界文学艺术的瑰宝。(2分)

不同:汤显祖的作品主要受反理学、反传统、反专制的思想影响;莎士比亚的作品受到人文精神的影响。汤显祖的作品题材范围狭窄,代表士大夫文化,影响力有限;莎士比亚的作品包罗万象,代表市民文化,深受社会各阶层喜爱。汤显祖的作品遵循戏曲规范进行创作,属于雅文化;莎士比亚的作品广泛采用市井俚语,通俗易懂。(9分)

27.(15分)

(1)背景:田赋不公;贫富分化严重;土地兼并严重;税收困难;社会矛盾激化。(6分,任答3点即可)

(2)影响:减轻了农民的负担;增加了国家收入;有利于社会的稳定;为王安石变法提供了借鉴。(9分,任答3点即可)

高二历史试卷

一、选择题:(本大题共24题,每题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.有学者指出,法家所主张的富国强兵的“霸道”,绝非漠视“顺乎民情”的“先王之道”,而是通过“政、令、刑、赏”有效地将民意、民情、民心凝聚为统一的“政治意志”。这反映出法家(

)

A.政治措施旨在保障民众的生活 B.“顺乎民情”推动社会发展进步

C.“霸道”政策有利于统一的实现

D.否定“先王之道”实现富国强兵

2.《春秋繁露》中有关于“灾异”是“天谴”,帝王将兴有“美祥”、将亡有“妖孽”,治世与乱世有不同征兆与不同之气的内容。这体现的主要思想是(

)

A.天人感应 B.天人合一 C.君权神授 D.因果报应

3.

在中国,人们喜欢用家训的方式传承家风。读表1,对比解读正确的是(

)

唐宋家训内容(单位:篇)

唐

宋

1

处己(修身、励志)

5

37

2

勉学、治学

3

29

3

睦亲(包括孝敬父母、尊敬长辈、团结兄弟)

3

14

4

治家(包括理财、管理仆从、居所安全、节葬)

6

24

5

处世(包括交友、尊师、尊敬长辈、礼仪)

5

26

6

从政

11

17

7

治国

2

4

8

女诫

5

2

9

教子原则

2

6

表1

唐宋家训内容的对比研究

A.唐宋时期的家训已经出现了理论化的趋势

B.宋朝家训“处己”数量最多是受到理学的影响

C.印刷术的进步导致了唐宋家训的数量增多

D.宋朝家训的“女诫”减少说明封建伦理的衰落

4.

李贽推崇反礼教的《西厢记》和《拜月亭》,欣赏不受儒学束缚的司马迁、李白和苏轼。此外,他还提倡以鄙俗浅白的口语反映百姓生活。出现这一现象的主要原因是(

)

A.李贽的离经叛道的个性 B.理学对人们思想的束缚

C.商品经济的发展

D.抑商政策的松动

5.

民国时期某教科书写道:“第一本用活版印出的重要书本,则是在一四五四年出版的《圣经》。……后来中国的棉纸,被阿拉伯人引入了希腊、西班牙和意大利各处……把文艺复兴的种子,散遍于穷乡僻壤了。”对上述材料理解,正确的为(

)

A.知识工具的进步有利于欧洲思想解放

B.民国时期对西方的认识浅陋且不科学

C.印刷术发展是造纸术革新的必要前提

D.中华文明是欧洲文艺复兴运动的起源

6.

《中华文化史》中写道:“宋词、宋文、宋画、宋代文玩及宋代理学,构成了—个精致辽阔而又森严的贵族世界,而在这一世界之外,另有一种文化崛起,这就是在人头攒动的瓦舍勾栏中成长起来的粗俗而生动的市井文化。”这反映了宋代(

)

A.理学推动了贵族文化的兴起 B.社会文化的多元化发展加强

C.市井文化冲击了贵族的文化 D.创造了古典文化辉煌的顶峰

7.

唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的“狂草”纵放恣肆、奇宕瑰伟,完全可以和楷书艺术平分秋色。这反映了(

)

A.唐代草书否定了楷书的法度规范

B.唐书既“尚法又尚情”的艺术特质

C. 唐书完全满足了时人的审美需求

D.唐代社会三教合一的思想格局

8.

魏源在《海国图志》中建议中国人应该尽快发展自己的工业、商业、航运业、金融业。还刻意介绍了英美等国民主制度,以为英美联邦制、选举制、分权制衡的司法制度,值得中国人注意借鉴。这表明魏源(

)

A.提出发展资本主义 B.主张进行变法维新

C.倡导“开眼看世界” D.主张全面学习西方

9.

梁启超强调:“然则苟有新民(指经过思想启蒙和教育培植而具有公民权利责任意识的新国民),何患无新制度,无新政府,无新国家!非尔者,则虽今日变一法,明日易一人,东涂西抹,学步效颦,吾未见其能济也。”材料表明梁启超(

)

A.反对实行民主制度 B.深刻批判辛亥革命质

C.主张提高国民素质 D.倡导建立精英政治

10.

有学者指出:“新文化运动关心的问题大都不是国家和民族的问题。他们关心的是人,因而常用的词汇也是‘吃人的礼教’‘奴隶的国度’‘非人的道德’,他们努力创造的新文学也定位于‘人的文学’。”对这段话的最佳理解是(

)

A.新文化运动注重追求人的个性解放

B.新文化运动有利于传统文化的普及

C.新文化运动彻底动摇了封建思想的正统地位

D.新文化运动为马克思主义传播奠定基础

11.

1922年出版的《先驱》创刊号上,中国的马克思主义者已经提出了“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合宜的实际的解决中国问题的方案”。这说明当时(

)

A.中国共产党没有把马克思主义作为指导思想

B.马克思主义者认识到必须发展中国式的马克思主义

C.马克思主义中国化已经成为一个学术问题

D.中国共产党还未认清中国的客观情形

12.

某学者在论证三民主义是极高明的政治艺术时,引用了福柯的观点:“愚蠢的暴君用铁链束缚他的奴隶,而真正的政治家则用自己的思想锁链更有力地束缚他们。绝望的时间能够销蚀钢铁的镣铐,但却无力破坏思想的习惯性结合。”该学者意在说明三民主义的高明之处是(

)

A.缩小贫富的差距 B.以救亡图存为核心

C.着力于思想教化 D.强调信仰的重要性

13.

《中共党史的“黄金时代”:

延安13年改革开放30年》一文指出:延安13

年是中国共产党历史上的一个扭转乾坤的“黄金时代”,拓展了马克思主义中国化的新境界,开创了中国历史的新局面。毛泽东为首的中国共产党人在这一“黄金时代”提出了

A.工农武装割据思想 B.人民民主专政理论

C.新民主主义理论 D.社会主义建设理论

14.

下图为漫画《同志,请你换匹马》(刘雍作,1978.10.24)对漫画信息理解正确的是(

)

(图中出现的文字:①解放思想,进行新的长征;②因循守旧)

A.总路线指引“多快好省建设社会主义”B.邓小平南巡讲话吹动新一轮改革春风

C.十一届三中全会召开促进了思想解放D.真理标准问题讨论开启思想解放浪潮

15.

1979年6月11日《人民日报》发表评论员文章《放开手脚大胆去写—三谈批透极左路线,贯彻“双百”方针》,1956年以来的双百方针得到恢复。下列适合双百方针主旨的口号是(

)

A.“文艺要为工农兵服务”

B.“不打棍子、不戴帽子、不抓辫子”

C.“上山下乡,接受贫下中农再教育”

D.“没有文化的军队是愚蠢的军队”

16.

1952—1966年,北京钢铁学院共培养学生约14400人,其中担任副部级以上领导职务的至少有32人;一大批学生的考试分数都超过了清华大学的录取分数,但他们的第一志愿都是钢铁学院冶金系。材料反映了(

)

A.北京钢铁学院生源素质较高 B.优先发展重工业的时代背景

C.青年学子建设国家的高涨热情 D.干部选拔注重学校和专业素质

17.

2014年9月18日,中国两弹一星历史研究会、中国核学会在北京举行纪念第一颗原子弹爆炸成功50周年座谈会。会上回顾了世界上原子弹、氢弹的研制时间。从第一颗原子弹到第一颗氢弹爆炸,苏联用了4年,美国用了7年零4个月,英国用了4年零7个月,法国用了8年零6个月,而中国只用了两年零8个月。这主要表明(

)

A.新中国的核技术正赶超世界 B.第三次科技革命威胁着世界安全

C.原子能的研究遍及世界各国 D.新中国已开始成为世界科技大国

18.

彼得·盖伊在《启蒙运动》中写道:在文艺复兴时期的文人中间,完全世俗的、完全淸醒的世界观,相对来说是很少见的……神圣的东西仍是文艺复兴时期雕塑家、建筑师和画家的中心主题。这表明文艺复兴(

)

A.反对彻底摆脱神学的束缚 B.开始否定宗教神学的地位

C. 极力维护封建的专制统治

D.借用宗教宣扬人文主义思想

19.

路德曾说:“教皇、主教、神甫、修士被杜撰为神圣阶层,王公、贵族、工匠、农民被称为世俗阶层,这纯粹是谎言和虚假的编造……实际上,所有的基督徒都是属灵阶层,除职业外,并无区别。”以下解释符合路德本意的是(

)

A.宗教信仰是愚蠢的 B.神职人员不应存在

C.现实世界人皆神圣平等 D.反对封建君主统治

20.

1941年12月,日本偷袭珍珠港,罗斯福总统要求国会批准对日宣战,当时联邦参议院82票对0票通过,众议院388票对l票通过。为保护投反对票的那个女议员的人身安全,国会专门派人派车,护送她上班、回家。她在1973年去世,国会大厦前竖立起她的雕像。与此最为接近的启蒙思想家的观点是(

)

A.伏尔泰:我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利

B.孟德斯鸠:自由是做法律所许可的一切事情的权利

C.卢梭:人是生而自由的,但却无所不在枷锁之中

D.康德:良心是一种根据道德准则来判断自己的本能

21.

在1935年的一篇论文中,爱因斯坦提出了一个新证据:断言量子理论无法对自然界进行完全的描述。根据爱因斯坦的说法,一些无法被量子理论预见的物理现象应该能被观测到。阿斯派特做了一系列著名的实验,证明了量子理论的正确性。材料主要说明

A.量子论可解释微观领域的运动现象 B.爱因斯坦否定了量子论的正确性

C.宏观世界只能用相对论来解释 D.现代物理学注重理论研究和实验

22.

1907年,德国将军弗里希说:“战争是具有头等重要性的生物必需,是人类生活中不能省却的一个定期性因素,假如没有战争,这将会排除种族的所有进步,并进而使所有真正的文明消亡。”这种观点(

)

A.说明了战争对人类进化的科学作用 B.片面地运用进化论解读人类社会进程

C.有力挑战了天主教宣扬的封建神学 D.体现出法西斯所宣扬的民族主义观念

23.

下表为17世纪以来主要科学成果情况,其反映出(

)

表2

17世纪以来主要科学成果情况表

科技成就

基础研究年代(A)

应用研究年代(B)

生产推广年代(C)

B—A年差

C—B年差

蒸汽机

1687

1711

1776

24

65

发电机

1831

1888

1889

57

1

计算机

1936

1946

1946

10

0

激光

1958

1960

1961

2

1

A.科技成果转化为生产力的周期越来越短

B.科技成果从发明到生产推广的年限越长科技含量越高

C.新的科技成果都以科学理论的重大突破为基础

D.三次科技革命中科学与技术都紧密结合

24.

读图3中甲乙丙丁四幅图,该过程实质上(

)

A.反映了美术领域的多元一体 B.说明了印象派绘画影响甚微

C.体现了立体画派绘画的特点 D.强调了美术领域的复杂多变

二、非选择题(52分,共3题,25题18分,26题19分,27题15分)

25.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明清时期,蒙学教育非常兴盛。明代官办的蒙学教育主要是社学,洪武八年命天下立社学:“但有三五十人家,便请个秀才开学,教军民之家子弟入学读书,不妨他本业,务要成效。”清康熙时正式向全国推广义学:“各省、府、州、县,夸多立义学,延请名师,聚集孤寒生童,励志读书。”无论是社学还是义学,都是本着为天下所有儿童提供同等教育的精神而开办的,……蒙学教育的私学形式是私塾,私塾非常常见,也最有中国传统特色……明清蒙学教育择师标准很严,明太祖曾有明令:“其经断有过之人,不许为师。”官学蒙师大多要经乡民推举或地方官选定,“具书致礼”,正式聘任。私塾中的蒙师也会按照乡里最诚敬的礼节聘请……明清蒙学重视道德教育,表现出深厚的人文意蕴。……通过启蒙教育,使之逐步趋成于圣人的人格和境界,奠定一生发展的道德与文化基础。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二

大众教育是19世纪后期的大众社会的产物……到1900年,许多欧洲国家都建立了由国家财政支持的小学,为大众提供免费的义务性基础教育。欧洲国家为何要对大众教育承担起这种责任呢?自由主义者相信教育对于个人和社会的进步都是很重要的,保守主义者认为如此可以培养人民遵守社会纪律。……对工业家来说,大众教育培养了满足他们需要的工人。然而大众教育的主要推动力还是政治性的。选举权的扩展需要有受教育程度更高的选民。更重要的是,义务性的大众教育向被教育者灌输爱国主义,使大众国民化,这为更高程度上的国家整合提供了机会。——摘编自杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》

根据材料一,概括指出明清时期蒙学教育的特点。

(8分)

根据材料二,指出19世纪后期西欧教育发展呈现出的新趋向,并说明其成因。(8分)

(3)综合以上材料,分析说明教育与社会发展的关系。(2分)

26.

(19分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

受文艺复兴运动的影响,莎士比亚的作品把新兴市民阶层的喜怒哀乐和他们的故事搬上舞台,通过对人的尊严、价值和力量的热情讴歌,确立了以人为中心的价值观念。莎士比亚创作初期,英国正处于伊丽莎白女王的统治时期,当时英国是世界上的海军强国,经济繁荣,文学璀璨辉煌。在莎士比亚的作品中,君主往往都是反面角色,尽管如此,伊丽莎白女王并不阻挠莎士比亚创作,反而支持莎士比亚剧院。

莎士比亚戏剧在17世纪陆续传入德、法、意、俄和北欧诸国……形成全球范围的西方戏剧文化圈。随着英语覆盖地域的剧增,莎士比亚戏剧迅速膨胀为世界性的戏剧遗产。

材料二

受当时反理学、反传统、反专制的异端思想影响,汤显祖的代表作《牡丹亭》“以情反理”,《南柯记》

《邯郸记》充满了对社会现实秩序的批判意识和否定精神。汤显祖的戏剧题材范围比较狭窄,作为一个正统的士大夫文人,他的表现对象只是其熟悉的科举官宦生活,表达的是传统儒人的思想感情,其作品影响力局限于文人圈。

汤显祖遵循曲牌体戏曲规范进行创作,按照严格的曲律格范进行曲牌填词,运用的是雅化的文言曲词工具,其作品受到同时代和后世文人的极高赞誉,但在广大普通民众中难以产生共鸣。莎士比亚有着熔铸生活词汇的天赋,广泛采用当时蓬勃兴起的市井民间语言:民谣、俗语、俚语、古谚语等。

——摘编自《汤显祖和莎士比亚——16世纪戏剧双星的文化际遇》

(1)根据材料一概况莎士比亚进行戏剧创作的有利社会条件,并结合所学知识分析其作品在世界范围内经久不衰的原因。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析汤显祖和莎士比亚戏剧作品的异同。(10分)

27.【历史上重大改革回眸】(15分)

材料

宋仁宗景佑年间(公元1034-1037年),河北肥乡县田赋不公、贫富分化十分严重,官僚、豪强巧取豪夺,大肆兼并土地,逃避赋税。在县衙登记的田赋征税底册上,土地分配数据与现实情况严重脱节。郭谘担任肥乡县令后,改革土地征税制度。他派人重新丈量土地,参酌土壤色泽、厚薄和肥瘠划为五等,根据土地等级和土地多少确定税额……纠正无租之地,使良田税重,瘠田税轻。除可供种植农作物的田地之外,其他荒地都不征税……免除无地而有租税者400家,纠正有地而无租税者100家,收取逃漏税款80万……宋神宗熙宁五年(公元1072年),王安石推行变法,把郭谘的土地征税措施加以补充作为一项重要的改革内容予以大力推行,这一措施限制了土地兼并,为国家财政增加了税收。

——摘编自《肥乡县志》

根据材料指出郭谘改革土地征税制度的背景。(6分)

根据材料结合所学知识,分析郭谘改革的影响。(9分)

2016—2017学年下学期半期复习

高二历史试题参考答案

一、选择题:(本大题共24题,每题2分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

C

A

B

B

C

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

C

D

B

B

A

D

C

A

21

22

23

24

/

/

/

/

/

/

D

B

A

C

/

/

/

/

/

/

二、非选择题(25题18分,26题19分,27题15分,共52分)

25.(18分)

(1)特点:官私教育相结合;力争让更多儿童获得教育,教育范围扩大;注重渗透传统道德文化;择师标准严格。(8分)

(2)趋向:大众化;国家主导;义务性;(4分,任答2点即可)

成因:社会精英的推动;第二次工业革命发展的推动;民主政治发展完善的需要;国家整合的需要。(4分,任答2点即可)

(3)关系:教育进步推动了社会的发展,社会的发展需要教育的支持。

(2分,言之有理即可)

26.(19分)

(1)社会条件:文艺复兴运动的影响;英国伊丽莎白女王统治时期,国家富强稳定;伊丽莎白女王的宽容和支持(4分,任答2点即可)原因:莎士比亚作品充满人文主义精神;资本主义的发展,英语覆盖地域的剧增;东西方文化的碰撞和交流逐渐增多。(4分,任答2点即可)

(2)同:都注重对人和人性的表达;都是世界文学艺术的瑰宝。(2分)

不同:汤显祖的作品主要受反理学、反传统、反专制的思想影响;莎士比亚的作品受到人文精神的影响。汤显祖的作品题材范围狭窄,代表士大夫文化,影响力有限;莎士比亚的作品包罗万象,代表市民文化,深受社会各阶层喜爱。汤显祖的作品遵循戏曲规范进行创作,属于雅文化;莎士比亚的作品广泛采用市井俚语,通俗易懂。(9分)

27.(15分)

(1)背景:田赋不公;贫富分化严重;土地兼并严重;税收困难;社会矛盾激化。(6分,任答3点即可)

(2)影响:减轻了农民的负担;增加了国家收入;有利于社会的稳定;为王安石变法提供了借鉴。(9分,任答3点即可)

同课章节目录