广东省揭阳市2016-2017学年高一下学期第二次月考历史试题

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳市2016-2017学年高一下学期第二次月考历史试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东省揭阳市2016-2017学年高一历史下学期第二次月考试题

时间

90分钟

总分

100分

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

一

选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.北宋时出现了世界上最早的纸币―“交子”,说明了

北宋造纸业发达

B.商业的高度发展

C.金属货币数量不足

D.北宋印刷技术先进

2.清末洋务运动首领张之洞也是一位联语大家,其联语收入《联语存录》。其中一对联为“经纶天下,衣被群生”。题此对联的对象是

A.汉阳铁厂

B.继昌隆缫丝厂

C.江南制造总局

D.湖北织布局

3.下列关于中国的制瓷业的说法,错误的是(

)

A

.制瓷业到西汉形成南青北白两大系统

B中国是世界上最早发明瓷器的国家

C.商朝工匠就已经烧制出了原始瓷器

D清代发明了珐琅彩,效果如同油画

4.从1993年3月到1998年2月,第八届全国人大及其常委会通过了40多个有关市场经济的法律,如《公司法》《票据法》《保险法》等。这些立法的主要目的是

A.维护企业的经济利益

B.保障企业的合法地位

C.完善社会主义市场经济体制

D.限制企业的不法行为

5.“17世纪和18世纪初,西方人了解中国的历史、艺术、哲学和政治后,完全入迷了。”然而,“18世纪末,欧洲人对中国的自然资源更感兴趣。”导致这种变化的根本原因

A.工业革命的需求

B.资本主义进一步殖民扩张

C.中西交流的加强

D.世界市场的最终形成

6.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

7.明朝宋应星在《天工开物》中记载某种炼钢法:“用熟铁打成薄片如指头阔,长寸半许。以铁片束包坚紧,生铁安置其上…洪炉鼓鞘,火力到时生铁先化,渗淋熟铁之中,两情投合,取出加锤,再炼再锤,不一而足。”该炼钢工艺最早出现于

(

)

A.战国时期

B.秦汉时期

C.南北朝时期

D.隋唐时期

8.古代中国的春秋战国时期与古希腊的城邦国家时期处于同一时代,但却创造了不同的政治文明模式。造成这种不同的政治文明模式的主要原因是(

)

A.思想史化繁荣程度的显著不同

B.人口素质的巨大差异

C.经济活动形式的显著不同

D.地理环境的巨大差异

9.《论衡》中记载“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中(

)

A.“重农”的思想

B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想

D.“精耕细作”的特点

10.明朝范濂的《云间据目抄》记载:“松江旧无暑袜店,暑月间穿毡袜者甚众。万历以来用尤墩布(一种细密、柔软的棉布)为单暑袜,极轻美,远近争来购之。故郡治西郊,广开暑袜店百余家。合郡男妇皆以做袜为生,从店中给筹取值,亦便民新务。”下列有关此材料理解正确的是①松江成为丝织业中心②纺织业技术水平提高③松江出现了雇佣关系④官府鼓励手工业发展(

)

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

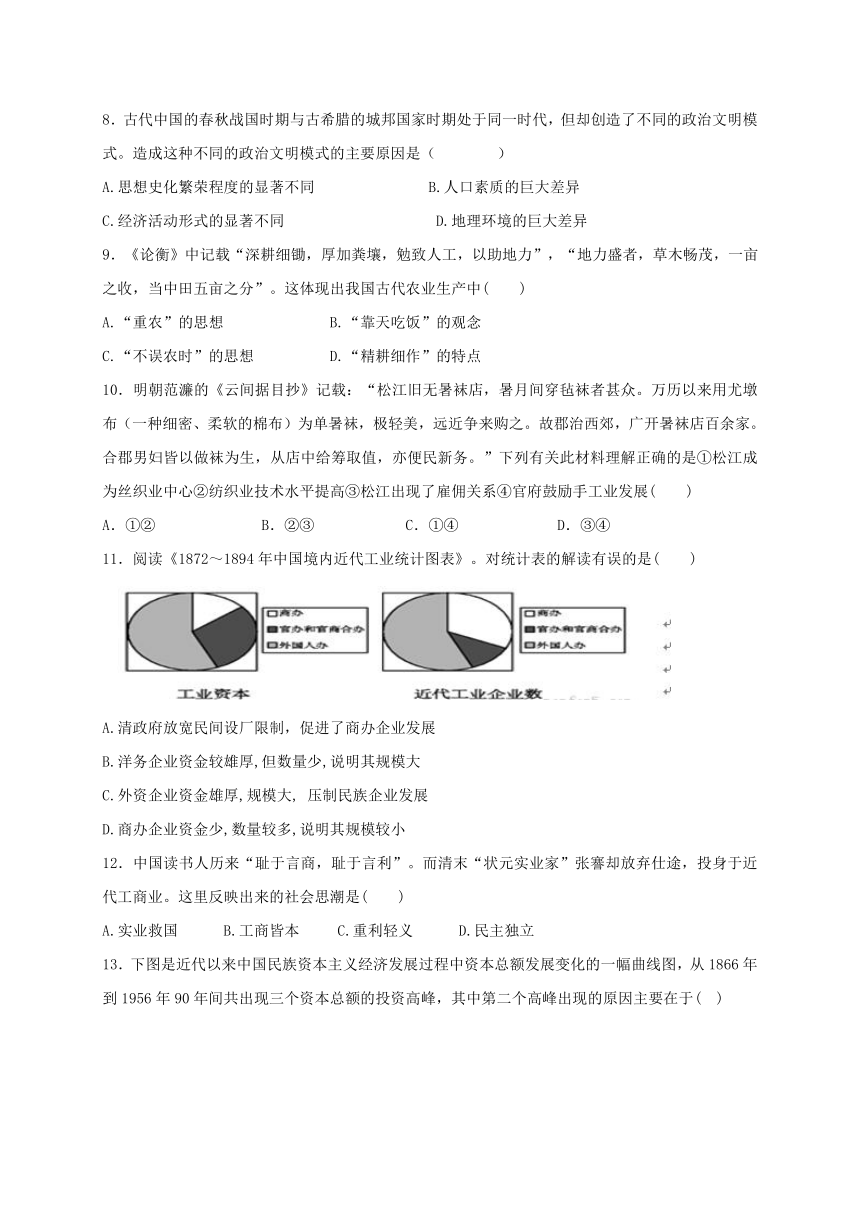

11.阅读《1872~1894年中国境内近代工业统计图表》。对统计表的解读有误的是(

)

清政府放宽民间设厂限制,促进了商办企业发展

B.洋务企业资金较雄厚,但数量少,说明其规模大

C.外资企业资金雄厚,规模大,

压制民族企业发展

D.商办企业资金少,数量较多,说明其规模较小

12.中国读书人历来“耻于言商,耻于言利”。而清末“状元实业家”张謇却放弃仕途,投身于近代工商业。这里反映出来的社会思潮是(

)

A.实业救国

B.工商皆本

C.重利轻义

D.民主独立

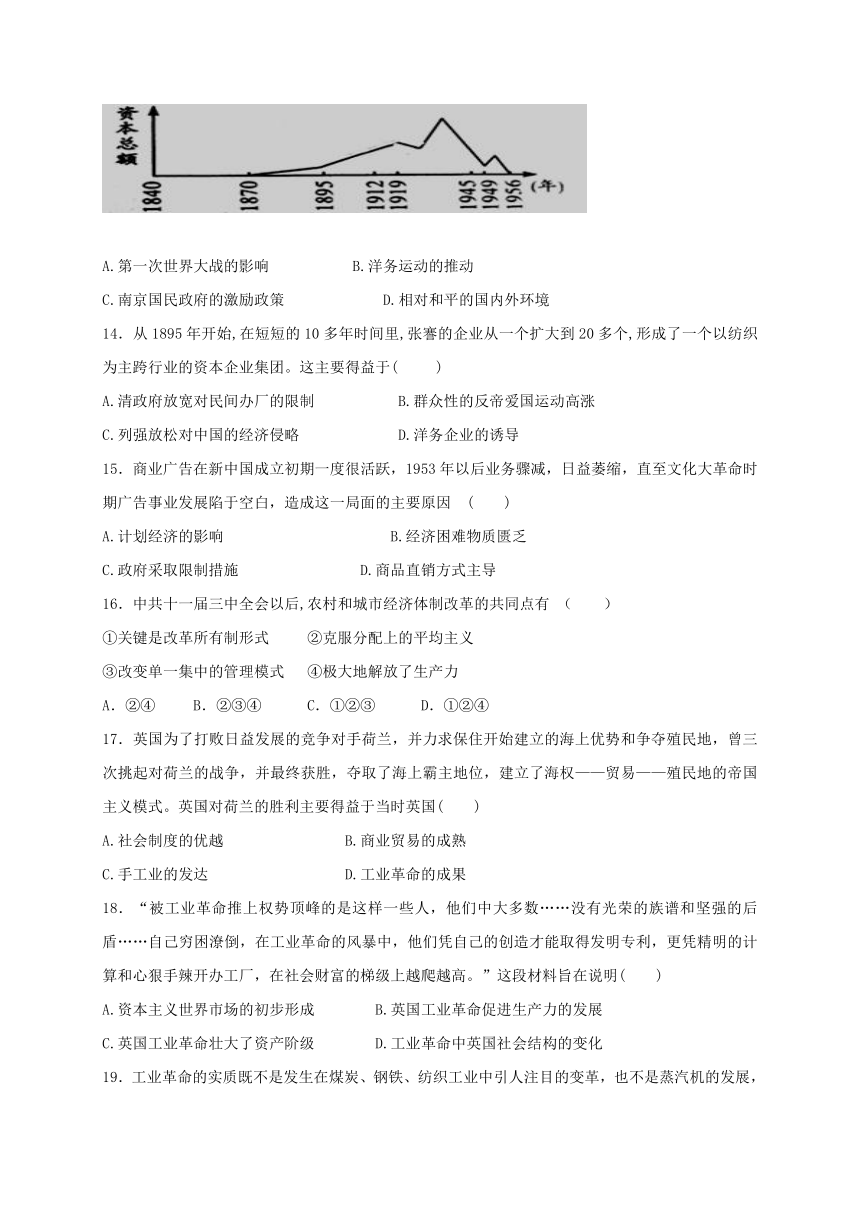

13.下图是近代以来中国民族资本主义经济发展过程中资本总额发展变化的一幅曲线图,从1866年到1956年90年间共出现三个资本总额的投资高峰,其中第二个高峰出现的原因主要在于(

)

A.第一次世界大战的影响

B.洋务运动的推动

C.南京国民政府的激励政策

D.相对和平的国内外环境

14.从1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

)

A.清政府放宽对民间办厂的限制

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.洋务企业的诱导

15.商业广告在新中国成立初期一度很活跃,1953年以后业务骤减,日益萎缩,直至文化大革命时期广告事业发展陷于空白,造成这一局面的主要原因

(

)

A.计划经济的影响

B.经济困难物质匮乏

C.政府采取限制措施

D.商品直销方式主导

16.中共十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有

(

)

①关键是改革所有制形式

②克服分配上的平均主义

③改变单一集中的管理模式

④极大地解放了生产力

A.②④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

17.英国为了打败日益发展的竞争对手荷兰,并力求保住开始建立的海上优势和争夺殖民地,曾三次挑起对荷兰的战争,并最终获胜,夺取了海上霸主地位,建立了海权——贸易——殖民地的帝国主义模式。英国对荷兰的胜利主要得益于当时英国(

)

A.社会制度的优越

B.商业贸易的成熟

C.手工业的发达

D.工业革命的成果

18.“被工业革命推上权势顶峰的是这样一些人,他们中大多数……没有光荣的族谱和坚强的后盾……自己穷困潦倒,在工业革命的风暴中,他们凭自己的创造才能取得发明专利,更凭精明的计算和心狠手辣开办工厂,在社会财富的梯级上越爬越高。”这段材料旨在说明(

)

A.资本主义世界市场的初步形成

B.英国工业革命促进生产力的发展

C.英国工业革命壮大了资产阶级

D.工业革命中英国社会结构的变化

19.工业革命的实质既不是发生在煤炭、钢铁、纺织工业中引人注目的变革,也不是蒸汽机的发展,而是以竞争代替了先前主宰着财富的生产与分配的规章条例。……比技术革新影响更深刻的,是经济社会运行规则的变化。这里的经济社会运行规则是指(

)

A.机器大工业生产

B.自由主义经济政策

C.工厂制组织形式

D.工业城市生活方式

20.欧洲资本主义的发生与发展大致经历了重商主义、自由资本主义和垄断资本主义三个阶段,每个阶段对外扩张方式各有侧重。以下对应正确的是(

)

A.商品输出→资本输出→资本原始积累

B.资本原始积累→资本输出→商品输出

C.商品输出→资本原始积累→资本输出

D.资本原始积累→商品输出→资本输出

21.有人认为,苏联发明了“在落后的以农业为主的国家,靠人力劳动投资,迅速跨过工业化阶段的无情的国家公式”,这一观点(

)

A.基本肯定了农业集体化运动

B.指出了新经济政策的积极作用

C.较客观地评价了斯大林模式

D.揭露了赫鲁晓夫改革的本质属性

22.关于苏联改革的评述,有观点认为:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改死了。”“赫鲁晓夫把苏联改乱了”的主要原因是(

)

A.对“斯大林模式”的小修小补

B.只注重和发展与军事有关的工业部门

C.在改革中缺乏实事求是的精神

D.对“斯大林模式”进行根本性的变革

23.苏俄农民彼得 伊里奇在日记里写道:“1922年春,阳光明媚,一股幸福感深深地拥抱着我……”让他产生“幸福感”的原因可能是(

)

A.可以自由支配纳税后剩余的粮食

B.政府实行实物配给制

C.加入集体农庄,走上合作化道路

D.削减农业税,提高农副产品的收购价格

24.苏俄实行新经济政策发取代“战时共产主义政策”,从根本上说是由于(

)

A.战时共产主义政策已不适应形势需要

B.帝国主义经济封锁所导致

C.苏俄建立社会主义制度的要求所决定

D.苏俄当时的社会生产力水平所决定

25.在20世纪30年代,美国“一块内陆的土地价格从8000美元上升到20000美元,面向大海的土地则从15000美元升至25000美元,而海滩边的土地更是从20000美元跳到75000美元。”这段材料实际上揭示了(

)

A.

美国房地产正处于发展的高峰

B.

美国房地产业存在较多的发展泡沫

C.房地产是美国经济发展的支柱

D.

房地产业对美国经济发展贡献越来越大

26.英国《经济学家》预测:“21世纪的欧洲,不会被炮火摧毁,但可能会被一张张福利支票压得喘不过气,这已经成为一场‘国家战争’——纳税人不惜用示威骚乱逼迫政府,要为他们的人生负责。”这表明欧洲国家( )

A.示威骚乱有可能演变为战争

B.福利政策已不能缓和社会矛盾

C.面临严重的财政与政治危机

D.福利政策弊端、问题不断显现

27.唐以前,市井成员主要是商贾、手工业者、小商小贩及部分无业游民.而到宋代,又出现了众多文化娱乐行业,饮食、旅店种类大增,众多文人也加入市井队伍中。材料中唐宋时期市井成员构成的变化

(

)

A.是重农抑商政策破产的表现

B.使商税成为政府的主要财源

C.是市民文化迅速发展的结果

D.是政府商业政策变化的反映

28.“改变了近千年来小农经济在我国的主导地位,实现了农村土地经营管理体制的历史性变革。”这场运动(

)

A.实现了平均地权的民生主义

B.彻底废除了封建土地所有制

C.推动了新中国工业化的发展

D.极大挫伤了农民生产积极性

29.广东某县曾经先后完成了三件大事,一是县经委对县办工业企业实行超计划利润提成奖;二是撤消五个工业主管局,由县经委直接领导企业;三是在超计划利润提成奖的基础上,县经委实行财政任务递增包干和超额分成。这些举措

A.减少了地方政府的财政收人

B.实现了政企分开

C.改革了国营企业的管理体制

D.改变了企业的所有制形式

30.1918年后,西方各国对苏联采取了敌视和封锁政策。但1931年,美国出口的机器设备中,

有50%卖给苏联。1929~1930年,英国机器出口总量的70%销往苏联,而1932年竟高达

90%。这种变化表明当时

A.

美英以邻为壑,转嫁危机至苏联

B.

美英肯定了国家干预经济的效用

C.

经济危机淡化了意识形态的冲突

D.

苏联新经济政策产生了一定效果

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二

材料题(31题20分、32题20分,共40分)

(20分)阅读材料,回答下列问题

材料一

阅读下表,观察晚清政府进出口贸易额

(单位:两白

材料二

1952~1956年我国经济结构变动

材料三

1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重

(1)从材料一中可以获取哪些信息?结合所学知识分析,造成这一变化的原因(8分)

(2)材料二反映出建国初期我国经济结构发生了什么变化?发生这种变化的直接原因是什么?这一变化有何重大历史意义?(6分)

(3)结合材料三分析,与1956年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?(6分)

32.阅读下列材料,回答问题

材料一

美国房地产市场上的次级按揭贷款的危机(简称次贷危机)引发了美国和全球范围的一次信用危机。危机造成的股市恐慌和损失是约80年前那次大萧条以来最严重的。仅10月份前7个交易日,道琼斯30种工业股票指数累计跌幅均超过21%,全美股票市值蒸发2.5万亿美元,堪比上一次大恐慌的状况。“城门失火,殃及池鱼”,像上一次大恐慌一样,发端于世界金融体系中心美国的金融危机很快向其他国家蔓延,变成了全球金融危机。

──2008年10月《美国金融危机殃及全球世界经济在十字路口彷徨·半月谈》

材料二

近两个月来,世界经济金融危机日趋严峻,为抵御国际经济环境对我国的不利影响,温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

──《人民日报》(2008年11月10日)

材料三

在罗斯福新政问题上,就不乏这样的“修正主义者”。……他们认为,大萧条原本只是经济周期中的一个波谷,美国很多经济周期中的波谷──比如1894年及1921年的经济萧条──都可以通过市场的调节能力自我修复,大萧条之所以十多年阴魂不散,恰恰是因为政府在帮倒忙。

──刘瑜《罗斯福新政的另一面》

请回答:

据材料一及所学知识分析,“约80年前那次大萧条”、“上一次大恐慌”是指哪一次经济危机?两次危机发生的主要原因有何不同?为什么两次大危机都出现“城门失火,殃及池鱼”的现象?(7分)

(2)据材料二及所学知识指出中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政的哪些做法相似?二者在本质上有何共性?(4分)

(3)据材料三说明“修正主义者”解决危机的主张是什么?结合材料二、三,谈一谈你对应对经济危机的认识。(3分)

(4)结合所学知识分析罗斯福新政的影响(6分)

2016-2017学年度第二学期第二次月考

高一年级历史试卷参考答案

1-10

BDACA,BCCDB;

11-20

AACAA,BCDBD;

21-30

CAADB,DDCCC;

(20分)

信息:中国进、出口贸易额普遍增加;(1分)

进口额高于出口额(晚清政府面临贸易逆差困境)(1分)。

原因:列强入侵,中国被卷入资本主义市场(2分)

民族资本主义的发展(2分);

自然经济逐步解体(2分)

(2)变化:公有制经济居主体地位(单一公有制建立)(2分)。

原因:社会主义改造基本完成(或三大改造基本完成)(2分)。

意义:社会主义制度在中国基本建立(2分)。

(3)变化:非公有制经济得到发展(个体经济得到发展;出现了私有经济)(2分)

原因:改革开放的实行(2分);

社会主义市场经济体制的建立(2分)。

(20分)(1)1929~1933年经济大危机(1分)

原因:前者:生产的过剩,引发金融危机,经济出现萧条;

后者:美国次贷危机,引发金融风暴,导致经济萧条(4分)

美国是世界金融体系中心;世界市场及经济全球化的发展使世界各国经济联系密切(2分)

做法:健全社会保障;加大基础设施的投入(举办公共工程)(2分)

共性:国家干预经济(或国家对经济的宏观调控)(2分)

(3)主张:通过市场的调节能力自我修复(2分)

认识:把国家的宏观调控和市场的自我调节有机结合起来(1分)

积极-直接影响:促进美国经济发展,使美国度过了经济大危机;

一定程度上缓和了美国的社会矛盾,使美国避免走上法西斯道路;

开创了国家干预经济的新模式;

由于未触动资本主义基本矛盾,未能从根本上消除经济危机(6分,任答3点)

时间

90分钟

总分

100分

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

一

选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.北宋时出现了世界上最早的纸币―“交子”,说明了

北宋造纸业发达

B.商业的高度发展

C.金属货币数量不足

D.北宋印刷技术先进

2.清末洋务运动首领张之洞也是一位联语大家,其联语收入《联语存录》。其中一对联为“经纶天下,衣被群生”。题此对联的对象是

A.汉阳铁厂

B.继昌隆缫丝厂

C.江南制造总局

D.湖北织布局

3.下列关于中国的制瓷业的说法,错误的是(

)

A

.制瓷业到西汉形成南青北白两大系统

B中国是世界上最早发明瓷器的国家

C.商朝工匠就已经烧制出了原始瓷器

D清代发明了珐琅彩,效果如同油画

4.从1993年3月到1998年2月,第八届全国人大及其常委会通过了40多个有关市场经济的法律,如《公司法》《票据法》《保险法》等。这些立法的主要目的是

A.维护企业的经济利益

B.保障企业的合法地位

C.完善社会主义市场经济体制

D.限制企业的不法行为

5.“17世纪和18世纪初,西方人了解中国的历史、艺术、哲学和政治后,完全入迷了。”然而,“18世纪末,欧洲人对中国的自然资源更感兴趣。”导致这种变化的根本原因

A.工业革命的需求

B.资本主义进一步殖民扩张

C.中西交流的加强

D.世界市场的最终形成

6.在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代(

)

A.人们非常重视祭祀

B.以农业为立国之本

C.农业与土地的关系

D.小农经济的突出特点

7.明朝宋应星在《天工开物》中记载某种炼钢法:“用熟铁打成薄片如指头阔,长寸半许。以铁片束包坚紧,生铁安置其上…洪炉鼓鞘,火力到时生铁先化,渗淋熟铁之中,两情投合,取出加锤,再炼再锤,不一而足。”该炼钢工艺最早出现于

(

)

A.战国时期

B.秦汉时期

C.南北朝时期

D.隋唐时期

8.古代中国的春秋战国时期与古希腊的城邦国家时期处于同一时代,但却创造了不同的政治文明模式。造成这种不同的政治文明模式的主要原因是(

)

A.思想史化繁荣程度的显著不同

B.人口素质的巨大差异

C.经济活动形式的显著不同

D.地理环境的巨大差异

9.《论衡》中记载“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中(

)

A.“重农”的思想

B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想

D.“精耕细作”的特点

10.明朝范濂的《云间据目抄》记载:“松江旧无暑袜店,暑月间穿毡袜者甚众。万历以来用尤墩布(一种细密、柔软的棉布)为单暑袜,极轻美,远近争来购之。故郡治西郊,广开暑袜店百余家。合郡男妇皆以做袜为生,从店中给筹取值,亦便民新务。”下列有关此材料理解正确的是①松江成为丝织业中心②纺织业技术水平提高③松江出现了雇佣关系④官府鼓励手工业发展(

)

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

11.阅读《1872~1894年中国境内近代工业统计图表》。对统计表的解读有误的是(

)

清政府放宽民间设厂限制,促进了商办企业发展

B.洋务企业资金较雄厚,但数量少,说明其规模大

C.外资企业资金雄厚,规模大,

压制民族企业发展

D.商办企业资金少,数量较多,说明其规模较小

12.中国读书人历来“耻于言商,耻于言利”。而清末“状元实业家”张謇却放弃仕途,投身于近代工商业。这里反映出来的社会思潮是(

)

A.实业救国

B.工商皆本

C.重利轻义

D.民主独立

13.下图是近代以来中国民族资本主义经济发展过程中资本总额发展变化的一幅曲线图,从1866年到1956年90年间共出现三个资本总额的投资高峰,其中第二个高峰出现的原因主要在于(

)

A.第一次世界大战的影响

B.洋务运动的推动

C.南京国民政府的激励政策

D.相对和平的国内外环境

14.从1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。这主要得益于(

)

A.清政府放宽对民间办厂的限制

B.群众性的反帝爱国运动高涨

C.列强放松对中国的经济侵略

D.洋务企业的诱导

15.商业广告在新中国成立初期一度很活跃,1953年以后业务骤减,日益萎缩,直至文化大革命时期广告事业发展陷于空白,造成这一局面的主要原因

(

)

A.计划经济的影响

B.经济困难物质匮乏

C.政府采取限制措施

D.商品直销方式主导

16.中共十一届三中全会以后,农村和城市经济体制改革的共同点有

(

)

①关键是改革所有制形式

②克服分配上的平均主义

③改变单一集中的管理模式

④极大地解放了生产力

A.②④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

17.英国为了打败日益发展的竞争对手荷兰,并力求保住开始建立的海上优势和争夺殖民地,曾三次挑起对荷兰的战争,并最终获胜,夺取了海上霸主地位,建立了海权——贸易——殖民地的帝国主义模式。英国对荷兰的胜利主要得益于当时英国(

)

A.社会制度的优越

B.商业贸易的成熟

C.手工业的发达

D.工业革命的成果

18.“被工业革命推上权势顶峰的是这样一些人,他们中大多数……没有光荣的族谱和坚强的后盾……自己穷困潦倒,在工业革命的风暴中,他们凭自己的创造才能取得发明专利,更凭精明的计算和心狠手辣开办工厂,在社会财富的梯级上越爬越高。”这段材料旨在说明(

)

A.资本主义世界市场的初步形成

B.英国工业革命促进生产力的发展

C.英国工业革命壮大了资产阶级

D.工业革命中英国社会结构的变化

19.工业革命的实质既不是发生在煤炭、钢铁、纺织工业中引人注目的变革,也不是蒸汽机的发展,而是以竞争代替了先前主宰着财富的生产与分配的规章条例。……比技术革新影响更深刻的,是经济社会运行规则的变化。这里的经济社会运行规则是指(

)

A.机器大工业生产

B.自由主义经济政策

C.工厂制组织形式

D.工业城市生活方式

20.欧洲资本主义的发生与发展大致经历了重商主义、自由资本主义和垄断资本主义三个阶段,每个阶段对外扩张方式各有侧重。以下对应正确的是(

)

A.商品输出→资本输出→资本原始积累

B.资本原始积累→资本输出→商品输出

C.商品输出→资本原始积累→资本输出

D.资本原始积累→商品输出→资本输出

21.有人认为,苏联发明了“在落后的以农业为主的国家,靠人力劳动投资,迅速跨过工业化阶段的无情的国家公式”,这一观点(

)

A.基本肯定了农业集体化运动

B.指出了新经济政策的积极作用

C.较客观地评价了斯大林模式

D.揭露了赫鲁晓夫改革的本质属性

22.关于苏联改革的评述,有观点认为:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改死了。”“赫鲁晓夫把苏联改乱了”的主要原因是(

)

A.对“斯大林模式”的小修小补

B.只注重和发展与军事有关的工业部门

C.在改革中缺乏实事求是的精神

D.对“斯大林模式”进行根本性的变革

23.苏俄农民彼得 伊里奇在日记里写道:“1922年春,阳光明媚,一股幸福感深深地拥抱着我……”让他产生“幸福感”的原因可能是(

)

A.可以自由支配纳税后剩余的粮食

B.政府实行实物配给制

C.加入集体农庄,走上合作化道路

D.削减农业税,提高农副产品的收购价格

24.苏俄实行新经济政策发取代“战时共产主义政策”,从根本上说是由于(

)

A.战时共产主义政策已不适应形势需要

B.帝国主义经济封锁所导致

C.苏俄建立社会主义制度的要求所决定

D.苏俄当时的社会生产力水平所决定

25.在20世纪30年代,美国“一块内陆的土地价格从8000美元上升到20000美元,面向大海的土地则从15000美元升至25000美元,而海滩边的土地更是从20000美元跳到75000美元。”这段材料实际上揭示了(

)

A.

美国房地产正处于发展的高峰

B.

美国房地产业存在较多的发展泡沫

C.房地产是美国经济发展的支柱

D.

房地产业对美国经济发展贡献越来越大

26.英国《经济学家》预测:“21世纪的欧洲,不会被炮火摧毁,但可能会被一张张福利支票压得喘不过气,这已经成为一场‘国家战争’——纳税人不惜用示威骚乱逼迫政府,要为他们的人生负责。”这表明欧洲国家( )

A.示威骚乱有可能演变为战争

B.福利政策已不能缓和社会矛盾

C.面临严重的财政与政治危机

D.福利政策弊端、问题不断显现

27.唐以前,市井成员主要是商贾、手工业者、小商小贩及部分无业游民.而到宋代,又出现了众多文化娱乐行业,饮食、旅店种类大增,众多文人也加入市井队伍中。材料中唐宋时期市井成员构成的变化

(

)

A.是重农抑商政策破产的表现

B.使商税成为政府的主要财源

C.是市民文化迅速发展的结果

D.是政府商业政策变化的反映

28.“改变了近千年来小农经济在我国的主导地位,实现了农村土地经营管理体制的历史性变革。”这场运动(

)

A.实现了平均地权的民生主义

B.彻底废除了封建土地所有制

C.推动了新中国工业化的发展

D.极大挫伤了农民生产积极性

29.广东某县曾经先后完成了三件大事,一是县经委对县办工业企业实行超计划利润提成奖;二是撤消五个工业主管局,由县经委直接领导企业;三是在超计划利润提成奖的基础上,县经委实行财政任务递增包干和超额分成。这些举措

A.减少了地方政府的财政收人

B.实现了政企分开

C.改革了国营企业的管理体制

D.改变了企业的所有制形式

30.1918年后,西方各国对苏联采取了敌视和封锁政策。但1931年,美国出口的机器设备中,

有50%卖给苏联。1929~1930年,英国机器出口总量的70%销往苏联,而1932年竟高达

90%。这种变化表明当时

A.

美英以邻为壑,转嫁危机至苏联

B.

美英肯定了国家干预经济的效用

C.

经济危机淡化了意识形态的冲突

D.

苏联新经济政策产生了一定效果

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二

材料题(31题20分、32题20分,共40分)

(20分)阅读材料,回答下列问题

材料一

阅读下表,观察晚清政府进出口贸易额

(单位:两白

材料二

1952~1956年我国经济结构变动

材料三

1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重

(1)从材料一中可以获取哪些信息?结合所学知识分析,造成这一变化的原因(8分)

(2)材料二反映出建国初期我国经济结构发生了什么变化?发生这种变化的直接原因是什么?这一变化有何重大历史意义?(6分)

(3)结合材料三分析,与1956年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?(6分)

32.阅读下列材料,回答问题

材料一

美国房地产市场上的次级按揭贷款的危机(简称次贷危机)引发了美国和全球范围的一次信用危机。危机造成的股市恐慌和损失是约80年前那次大萧条以来最严重的。仅10月份前7个交易日,道琼斯30种工业股票指数累计跌幅均超过21%,全美股票市值蒸发2.5万亿美元,堪比上一次大恐慌的状况。“城门失火,殃及池鱼”,像上一次大恐慌一样,发端于世界金融体系中心美国的金融危机很快向其他国家蔓延,变成了全球金融危机。

──2008年10月《美国金融危机殃及全球世界经济在十字路口彷徨·半月谈》

材料二

近两个月来,世界经济金融危机日趋严峻,为抵御国际经济环境对我国的不利影响,温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

──《人民日报》(2008年11月10日)

材料三

在罗斯福新政问题上,就不乏这样的“修正主义者”。……他们认为,大萧条原本只是经济周期中的一个波谷,美国很多经济周期中的波谷──比如1894年及1921年的经济萧条──都可以通过市场的调节能力自我修复,大萧条之所以十多年阴魂不散,恰恰是因为政府在帮倒忙。

──刘瑜《罗斯福新政的另一面》

请回答:

据材料一及所学知识分析,“约80年前那次大萧条”、“上一次大恐慌”是指哪一次经济危机?两次危机发生的主要原因有何不同?为什么两次大危机都出现“城门失火,殃及池鱼”的现象?(7分)

(2)据材料二及所学知识指出中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政的哪些做法相似?二者在本质上有何共性?(4分)

(3)据材料三说明“修正主义者”解决危机的主张是什么?结合材料二、三,谈一谈你对应对经济危机的认识。(3分)

(4)结合所学知识分析罗斯福新政的影响(6分)

2016-2017学年度第二学期第二次月考

高一年级历史试卷参考答案

1-10

BDACA,BCCDB;

11-20

AACAA,BCDBD;

21-30

CAADB,DDCCC;

(20分)

信息:中国进、出口贸易额普遍增加;(1分)

进口额高于出口额(晚清政府面临贸易逆差困境)(1分)。

原因:列强入侵,中国被卷入资本主义市场(2分)

民族资本主义的发展(2分);

自然经济逐步解体(2分)

(2)变化:公有制经济居主体地位(单一公有制建立)(2分)。

原因:社会主义改造基本完成(或三大改造基本完成)(2分)。

意义:社会主义制度在中国基本建立(2分)。

(3)变化:非公有制经济得到发展(个体经济得到发展;出现了私有经济)(2分)

原因:改革开放的实行(2分);

社会主义市场经济体制的建立(2分)。

(20分)(1)1929~1933年经济大危机(1分)

原因:前者:生产的过剩,引发金融危机,经济出现萧条;

后者:美国次贷危机,引发金融风暴,导致经济萧条(4分)

美国是世界金融体系中心;世界市场及经济全球化的发展使世界各国经济联系密切(2分)

做法:健全社会保障;加大基础设施的投入(举办公共工程)(2分)

共性:国家干预经济(或国家对经济的宏观调控)(2分)

(3)主张:通过市场的调节能力自我修复(2分)

认识:把国家的宏观调控和市场的自我调节有机结合起来(1分)

积极-直接影响:促进美国经济发展,使美国度过了经济大危机;

一定程度上缓和了美国的社会矛盾,使美国避免走上法西斯道路;

开创了国家干预经济的新模式;

由于未触动资本主义基本矛盾,未能从根本上消除经济危机(6分,任答3点)

同课章节目录