人教版新版七下第6课 北宋的政治 课件(15张)

文档属性

| 名称 | 人教版新版七下第6课 北宋的政治 课件(15张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-02 06:56:01 | ||

图片预览

文档简介

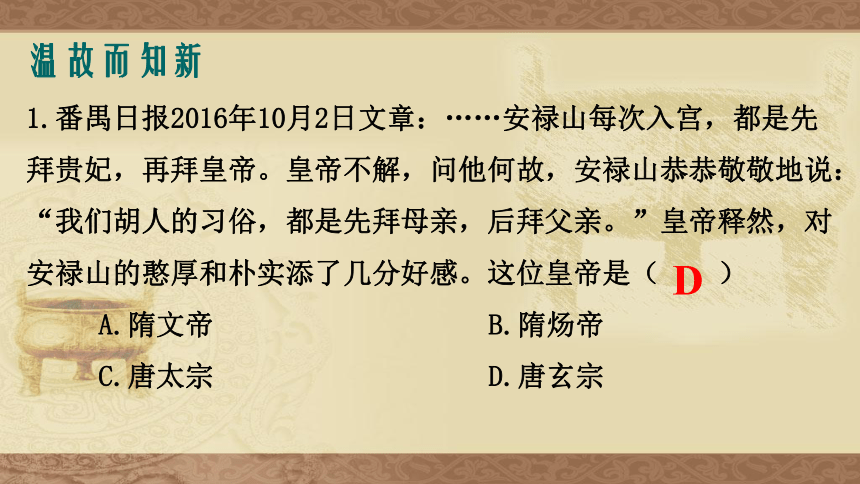

课件15张PPT。1.番禺日报2016年10月2日文章:……安禄山每次入宫,都是先拜贵妃,再拜皇帝。皇帝不解,问他何故,安禄山恭恭敬敬地说:“我们胡人的习俗,都是先拜母亲,后拜父亲。”皇帝释然,对安禄山的憨厚和朴实添了几分好感。这位皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝

C.唐太宗 D.唐玄宗

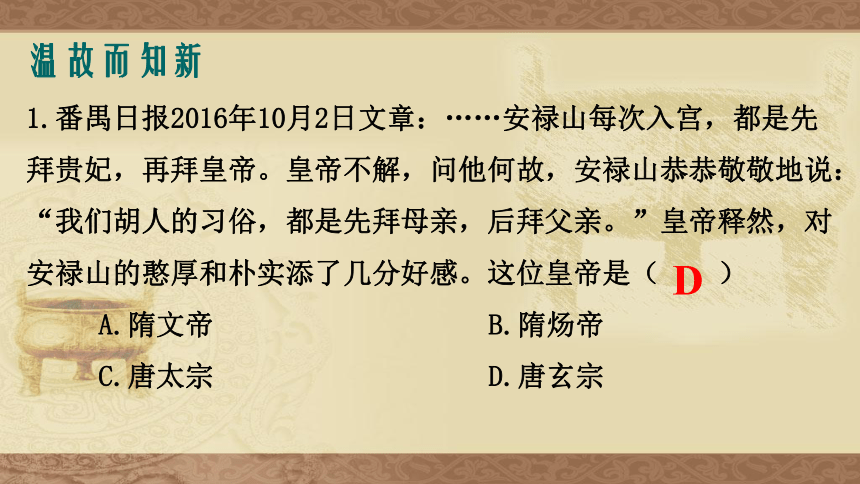

温故而知新D2.安史之乱爆发和结束时的在位皇帝分别是( )

A唐太宗 唐玄宗 B唐玄宗 唐肃宗

C武则天 唐玄宗 D唐玄宗 唐中宗3.下列事件按时间发生的先后顺序排列正确的是( )

①唐朝灭亡 ②唐朝打败安史乱军 ③黄巢建立政权

④安史之乱 ⑤五代十国出现

A①②③④⑤ B⑤②③①④

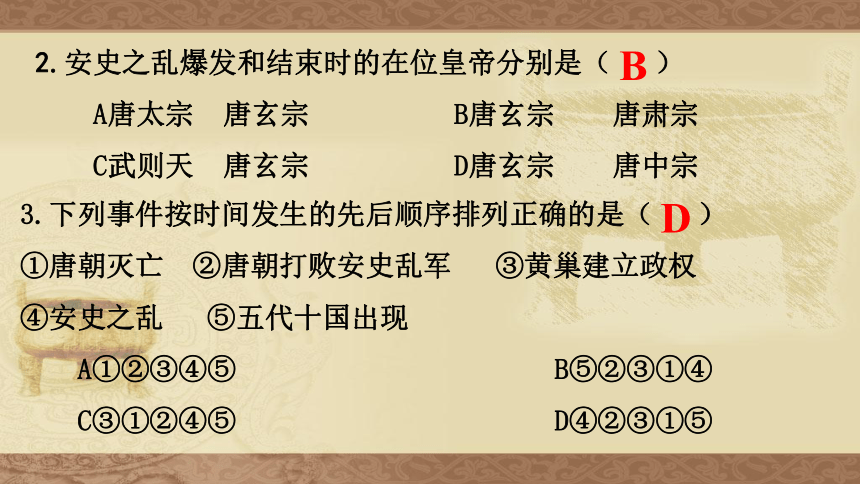

C③①②④⑤ D④②③①⑤ BD第6课 北宋的政治一、北宋的建立及统一方式:

时间:

建立者:

都城:

国号:

史称:960年赵匡胤宋太祖开封宋北宋陈桥兵变

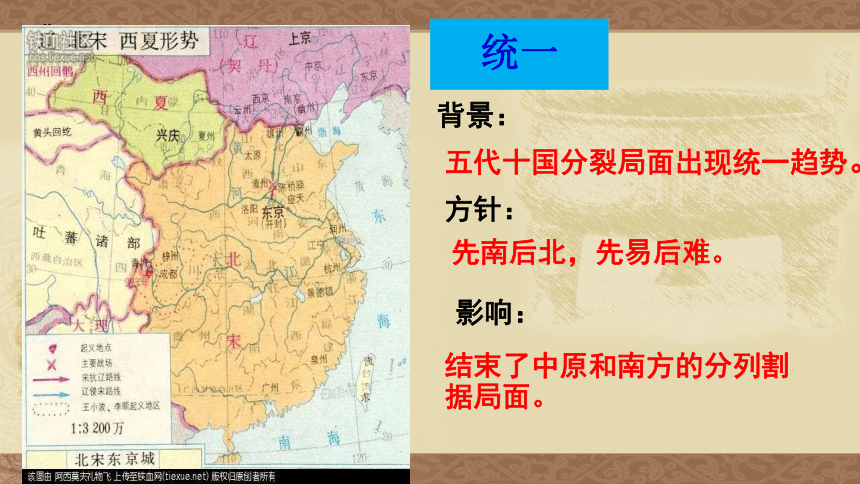

黄袍加身 建立 统一背景:

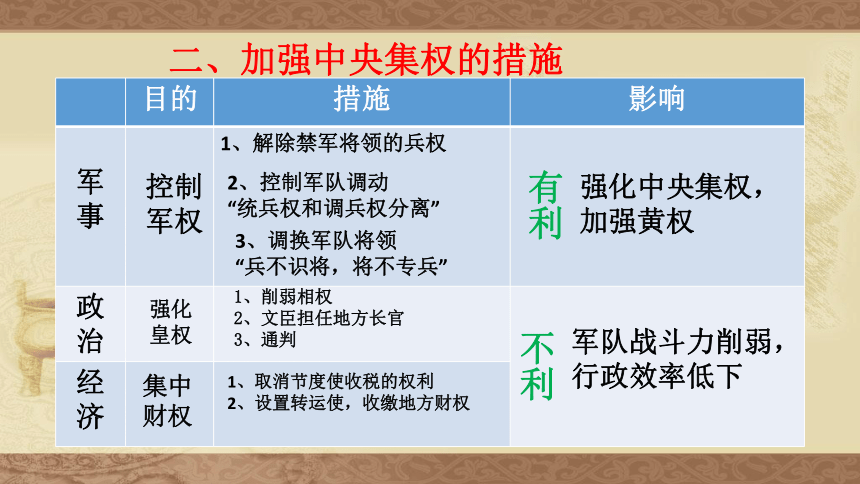

五代十国分裂局面出现统一趋势。方针:先南后北,先易后难。影响:结束了中原和南方的分列割据局面。 宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事的来历。 二、加强中央集权的措施2、控制军队调动

“统兵权和调兵权分离”强化中央集权,

加强黄权强化皇权集中

财权1、削弱相权

2、文臣担任地方长官

3、通判1、取消节度使收税的权利

2、设置转运使,收缴地方财权军队战斗力削弱,

行政效率低下 有利 不利控制军权3、调换军队将领

“兵不识将,将不专兵”飞鸟尽,良弓藏;

狡兔死,走狗烹。

——《史记·越王勾践世家》春秋时,越国大夫范蠡在越王勾践被吴国打败而当俘虏时,劝勾践忍辱投降,伺机报仇雪恨。勾践依照他的话去做,最后终于大败吴国。越王勾践复国后决定重赏大功臣范蠡。但范蠡看到历代宫廷的残酷倾轧,觉得勾践是一个只能同患难而不可共享乐的人,就拒绝官职过隐居生活去了。范蠡临走时还给另一大臣文种留下一封信,信中警告文种说:“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。”意思是说飞鸟射尽了,弓箭就会藏起来,再也不用了;兔子打死了,猎狗也会被主人杀掉烧熟吃掉的。文种没有听从范蠡的忠告,最后果然被勾践杀掉了。

“兔死狗烹”比喻事情成功之后,把曾经出过力立过功的人抛弃或杀掉。有时,“鸟尽弓藏,兔死狗烹”也连用,意思相同。 1、增加录取名额。2、提高进士地位、升迁迅速。 三、重文轻武的政策《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,

五经勤向窗前读。该诗反映宋朝统治者什么政策? 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么发出这样的感慨?

为什么当时的人不以从军为荣?重文轻武材料:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役(北宋灭亡的标志),虏骑(少数民族骑兵)所过,莫不溃散。

——(南宋)朱熹:《朱子语类》和你的小伙伴们一起找找,哪些政策出了问题?群策群力(合作探究)随堂训练1.“陈桥兵变”讲的是下列哪一个人的历史故事 ( )

A.宋太祖 B.宋太宗 C.宋真宗 D.宋神宗2.宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”这里反映出宋初是一个基本国策是( )

A.冗官冗费 B.强干弱枝

C.重内轻外 D.重文轻武AD3.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能4.人民法院报2016年10月8日文章:宋朝司法中的“情理法不协”及对判例的影响。下列与科举有关的措施出现在宋朝的是( )

A.创立考试办法选拔官员

B.开创进士科

C.增加科举取士名额,提高进士地位

D.增加科举考试科目AC5.“兵无常帅,帅无常帅”“兵不识将,将不识兵”“元戎不知将校之能否,将校不识三军之勇怯,各不相管辖”,此类现象最有可能出现于 ( )

A汉朝 B隋朝 C唐朝 D宋朝D6.为了把地方财赋收归中央,造成“外州无留财”的局面,宋太祖采取的措施是( )

A频繁调动州县长官 B设置通判

C设置转运使 D派文臣担任州县长官C

A.隋文帝 B.隋炀帝

C.唐太宗 D.唐玄宗

温故而知新D2.安史之乱爆发和结束时的在位皇帝分别是( )

A唐太宗 唐玄宗 B唐玄宗 唐肃宗

C武则天 唐玄宗 D唐玄宗 唐中宗3.下列事件按时间发生的先后顺序排列正确的是( )

①唐朝灭亡 ②唐朝打败安史乱军 ③黄巢建立政权

④安史之乱 ⑤五代十国出现

A①②③④⑤ B⑤②③①④

C③①②④⑤ D④②③①⑤ BD第6课 北宋的政治一、北宋的建立及统一方式:

时间:

建立者:

都城:

国号:

史称:960年赵匡胤宋太祖开封宋北宋陈桥兵变

黄袍加身 建立 统一背景:

五代十国分裂局面出现统一趋势。方针:先南后北,先易后难。影响:结束了中原和南方的分列割据局面。 宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事的来历。 二、加强中央集权的措施2、控制军队调动

“统兵权和调兵权分离”强化中央集权,

加强黄权强化皇权集中

财权1、削弱相权

2、文臣担任地方长官

3、通判1、取消节度使收税的权利

2、设置转运使,收缴地方财权军队战斗力削弱,

行政效率低下 有利 不利控制军权3、调换军队将领

“兵不识将,将不专兵”飞鸟尽,良弓藏;

狡兔死,走狗烹。

——《史记·越王勾践世家》春秋时,越国大夫范蠡在越王勾践被吴国打败而当俘虏时,劝勾践忍辱投降,伺机报仇雪恨。勾践依照他的话去做,最后终于大败吴国。越王勾践复国后决定重赏大功臣范蠡。但范蠡看到历代宫廷的残酷倾轧,觉得勾践是一个只能同患难而不可共享乐的人,就拒绝官职过隐居生活去了。范蠡临走时还给另一大臣文种留下一封信,信中警告文种说:“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。”意思是说飞鸟射尽了,弓箭就会藏起来,再也不用了;兔子打死了,猎狗也会被主人杀掉烧熟吃掉的。文种没有听从范蠡的忠告,最后果然被勾践杀掉了。

“兔死狗烹”比喻事情成功之后,把曾经出过力立过功的人抛弃或杀掉。有时,“鸟尽弓藏,兔死狗烹”也连用,意思相同。 1、增加录取名额。2、提高进士地位、升迁迅速。 三、重文轻武的政策《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,

五经勤向窗前读。该诗反映宋朝统治者什么政策? 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么发出这样的感慨?

为什么当时的人不以从军为荣?重文轻武材料:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役(北宋灭亡的标志),虏骑(少数民族骑兵)所过,莫不溃散。

——(南宋)朱熹:《朱子语类》和你的小伙伴们一起找找,哪些政策出了问题?群策群力(合作探究)随堂训练1.“陈桥兵变”讲的是下列哪一个人的历史故事 ( )

A.宋太祖 B.宋太宗 C.宋真宗 D.宋神宗2.宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”这里反映出宋初是一个基本国策是( )

A.冗官冗费 B.强干弱枝

C.重内轻外 D.重文轻武AD3.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能4.人民法院报2016年10月8日文章:宋朝司法中的“情理法不协”及对判例的影响。下列与科举有关的措施出现在宋朝的是( )

A.创立考试办法选拔官员

B.开创进士科

C.增加科举取士名额,提高进士地位

D.增加科举考试科目AC5.“兵无常帅,帅无常帅”“兵不识将,将不识兵”“元戎不知将校之能否,将校不识三军之勇怯,各不相管辖”,此类现象最有可能出现于 ( )

A汉朝 B隋朝 C唐朝 D宋朝D6.为了把地方财赋收归中央,造成“外州无留财”的局面,宋太祖采取的措施是( )

A频繁调动州县长官 B设置通判

C设置转运使 D派文臣担任州县长官C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源