浙江省湖州市吴兴高级中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 浙江省湖州市吴兴高级中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 741.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-04 09:41:17 | ||

图片预览

文档简介

2016学年第二学期吴兴高级中学期中考试

高二年级历史学科试题卷

第Ⅰ卷(共60分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.著名史学家王国维用“任天者定,任人者事;定之以天,争乃不生。”

对其所谓“天”的理解正确是

A.确定继承人选的天子

B.表现自然主义的天道

C.辨别是非善恶的天理

D.决定嫡庶身份的天命

2.汉代海昏侯墓(汉武帝之孙)的发掘出土是2015年中国考古界的重大成果之一。其中有考古发掘出来的孔子屏风,里面谈及孔子的身高和年龄,其中有关年龄的记载,“鲁昭公六年(前537),孔子盖卅矣”,据推算孔子生于公元前567年,而在司马迁《史记·孔子世家》:“鲁襄公二十二年(前551)而孔子生。”围绕两则史料,下列有关说法最为合理的是

A.考古资料比文献资料更真实,所以孔子应该生于公元前567年

B.司马迁是历史学记载权威,《史记》更有说服力,所以孔子应该生于公元前551年

C.海昏侯的孔子屏风对于汉代的人们说怎么认识孔子,比研究孔子确切年龄的历史价值更高,史料的价值还是取决于研究主题

D.历史记载不存在纯粹客观性,历史记载必须经过考古发现证实,《史记》的记载不足信。

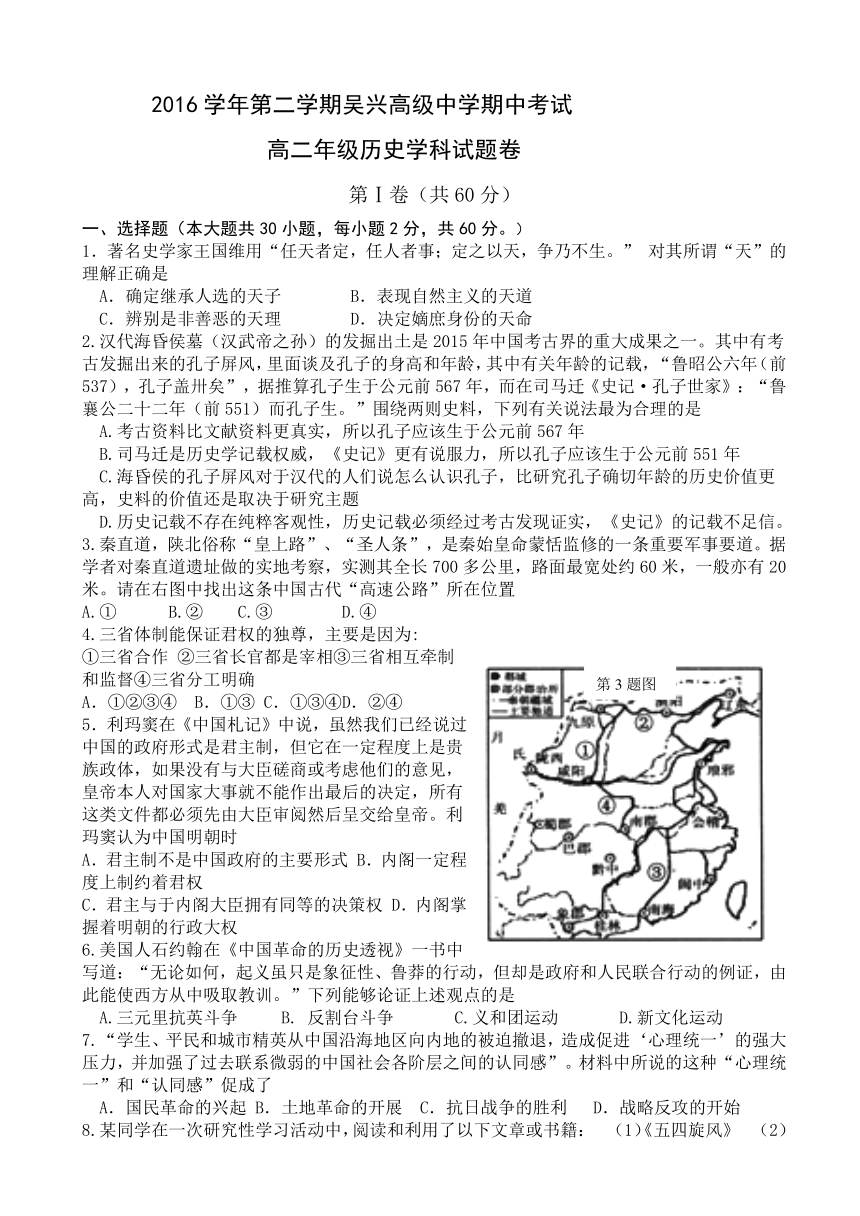

3.秦直道,陕北俗称“皇上路”、“圣人条”,是秦始皇命蒙恬监修的一条重要军事要道。据学者对秦直道遗址做的实地考察,实测其全长700多公里,路面最宽处约60米,一般亦有20米。请在右图中找出这条中国古代“高速公路”所在位置

A.①

B.②

C.③

D.④

4.三省体制能保证君权的独尊,主要是因为:

①三省合作

②三省长官都是宰相③三省相互牵制和监督④三省分工明确

A.①②③④

B.①③

C.①③④D.②④

5.利玛窦在《中国札记》中说,虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但它在一定程度上是贵族政体,如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能作出最后的决定,所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交给皇帝。利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式

B.内阁一定程度上制约着君权

C.君主与于内阁大臣拥有同等的决策权

D.内阁掌握着明朝的行政大权

6.美国人石约翰在《中国革命的历史透视》一书中写道:“无论如何,起义虽只是象征性、鲁莽的行动,但却是政府和人民联合行动的例证,由此能使西方从中吸取教训。”下列能够论证上述观点的是

A.三元里抗英斗争

B.

反割台斗争

C.义和团运动

D.新文化运动

7.“学生、平民和城市精英从中国沿海地区向内地的被迫撤退,造成促进‘心理统一’的强大压力,并加强了过去联系微弱的中国社会各阶层之间的认同感”。材料中所说的这种“心理统一”和“认同感”促成了

A.国民革命的兴起

B.土地革命的开展

C.抗日战争的胜利

D.战略反攻的开始

8.某同学在一次研究性学习活动中,阅读和利用了以下文章或书籍:

(1)《五四旋风》

(2)井冈山道路的探索》(3)《中国政府正式对日德意宣战》(4)《从延安到北平》据此推断,该同学的研究性课题最有可能是

A.《抗日战争》

B.《人民解放战争》

C.《新民主主义革命的崛起和胜利》

D.《伟大的战略转移》

9.军队的名称反映特定的时代特征。下列军队的名称按出现的顺序排列,正确的一组是

①新四军

②中国人民解放军

③中国工农红军

④国民革命军

A.

①②③④

B.

④③①②

C.③①②④

D.

④③②①

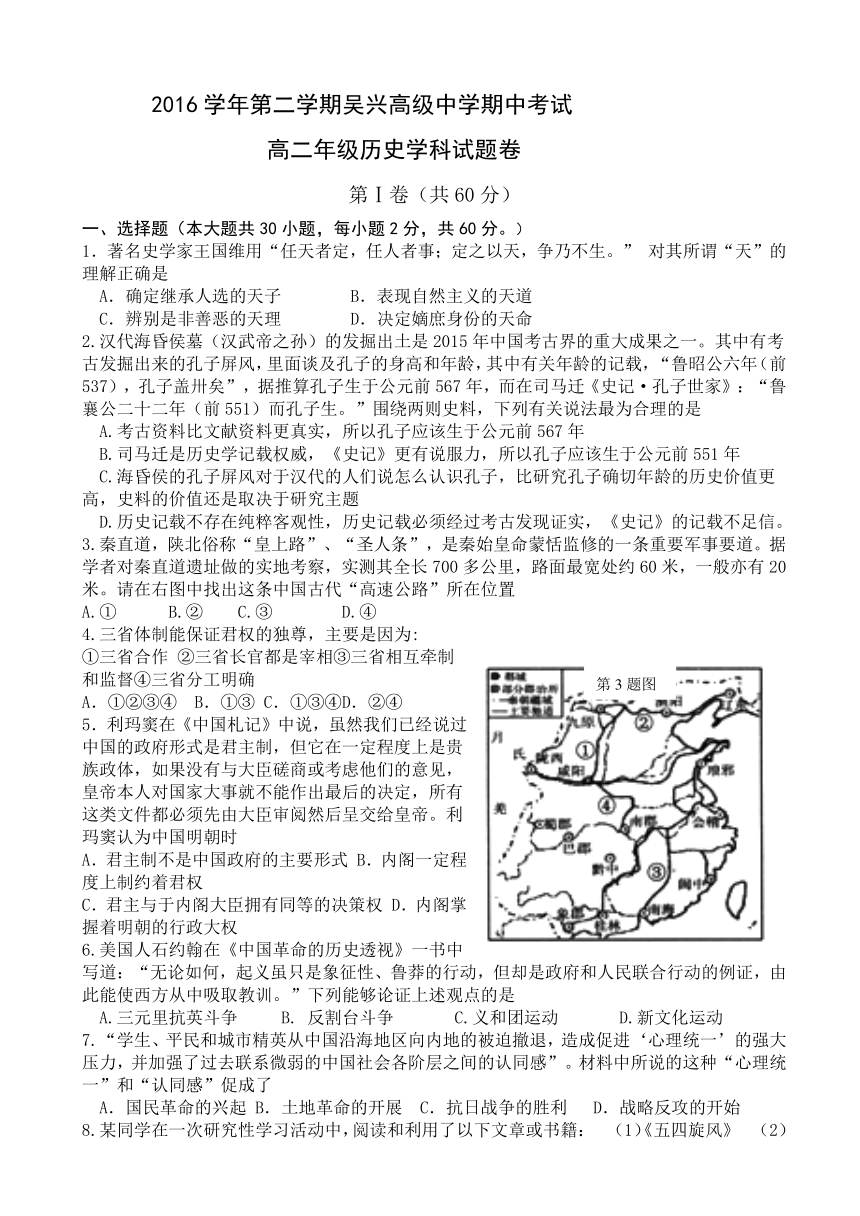

10.右图是解放战争时期的一次重要战役形势图。据此判断该战役是

A.平津战役

B.淮海战役

C.辽沈战役

D.渡江战役

11.2017年初,教育部下发《关于在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念的函》,学界部分专家认为,虽然海峡两岸此前都习惯称之为“八年抗战”,但从学术界根据史实的研究成果来看。“十四年抗战”的说法更科学。从“八年抗战”到“十四年抗战”概念的转变具体反映出

A.历史评价具有主观性

B.历史史实的不确定性

C.历史评价取决于时代的现实需要

D.史学研究成果推动历史观念的转变

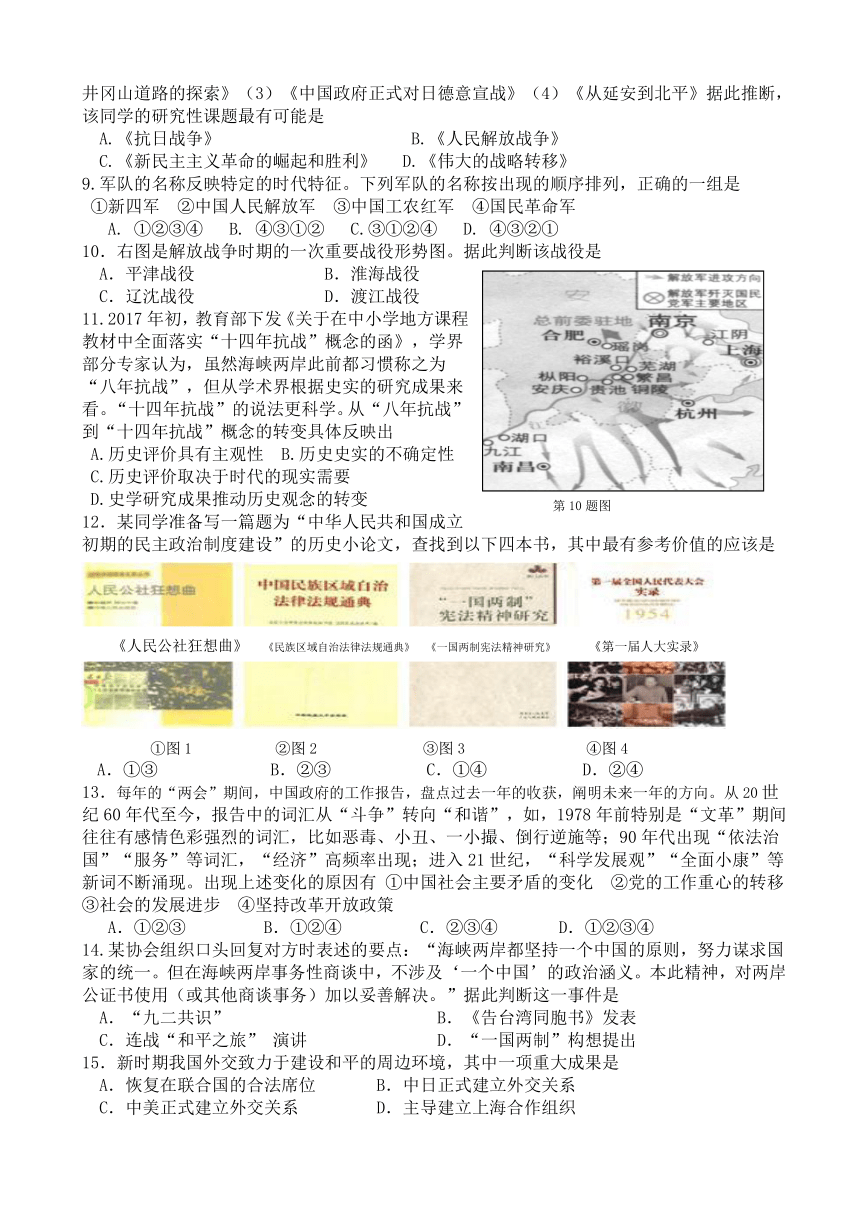

12.某同学准备写一篇题为“中华人民共和国成立初期的民主政治制度建设”的历史小论文,查找到以下四本书,其中最有参考价值的应该是

①图1

②图2

③图3

④图4

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

13.每年的“两会”期间,中国政府的工作报告,盘点过去一年的收获,阐明未来一年的方向。从20世纪60年代至今,报告中的词汇从“斗争”转向“和谐”,如,1978年前特别是“文革”期间往往有感彩强烈的词汇,比如恶毒、小丑、一小撮、倒行逆施等;90年代出现“依法治国”“服务”等词汇,“经济”高频率出现;进入21世纪,“科学发展观”“全面小康”等新词不断涌现。出现上述变化的原因有

①中国社会主要矛盾的变化 ②党的工作重心的转移

③社会的发展进步 ④坚持改革开放政策

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

14.某协会组织口头回复对方时表述的要点:“海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家的统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及‘一个中国’的政治涵义。本此精神,对两岸公证书使用(或其他商谈事务)加以妥善解决。”据此判断这一事件是

A.“九二共识” B.《告台湾同胞书》发表

C.连战“和平之旅”

演讲

D.“一国两制”构想提出

15.新时期我国外交致力于建设和平的周边环境,其中一项重大成果是

A.恢复在联合国的合法席位

B.中日正式建立外交关系

C.中美正式建立外交关系

D.主导建立上海合作组织

16、相对清政府的屈辱外交,民国时期(1912~1949年)的外交出现了一些新气象,这表现在①拒绝在巴黎和约上签字②全面收复英国在华租界③收回台湾④中国远征军击败侵缅日军

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.②③④

17.1912年3月颁布的《中华民国临时约法》规定:“中华民国之主权,属于国民全体。”你认为这句话从根本上颠覆了下面哪一种观念

A.普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣

B.水能载舟,亦能覆舟

C.二十四史非史也,二十四姓之家谱也

D.天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐

18.有学者对梭伦改革的某项措施作了如下评价:“(它)使正在萎缩中的公民集体日益壮大,为雅典民主政体的发展提供了最主要的政治保证。”该项措施应为

A.解负令

B.发展工商业

C.津贴制

D.抽签选举

19.公元前340年,雅典一下层女子因亵渎神灵被控犯罪,按法律当处死。辩护人用动情的言辞质问:“难道你们忍心让这位阿芙罗狄特(古希腊美丽女神)的弟子香消玉殒吗?”这打动了陪审团。经投票,陪审法庭判其无罪。这反映出在古代雅典

A.民主政治中存在权力的滥用

B.妇女享有广泛政治权利

C.陪审法庭执掌国家最高权力

D.司法审判缺乏严格程序

20.

德国著名法学家耶林格说:“罗马三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是最为和平最为持久的征服”

对耶林格的话理解正确的是

A、罗马法对罗马持久统治的维系起了积极作用

B、罗马人不仅能武力打天下,而且更懂得以法律征服世界

C、表明罗马法律体系的高度成熟

D、罗马法在世界史特别是世界法律式上占有十分重要的地位

21.

假如美国国会通过了一部法律,总统感觉其对自己不利,那么他面临的以下几种选择,最能体现总统权力的是

①被迫通过 ②可以否定 ③可以通过也可以否定

A.①

B.②

C.③

D.都不对

22.

.《法兰西第三共和国宪法》规定:“总统有权召开两院的特别会议。在会议的闭会期间,如果两院有绝对多数要求开会,总统也必须召集两院。”这说明

A.总统控制议会

B.总统对议会负责

C.总统的权力受议会限制

D.行政权与立法权相制约

23.19世纪70年代,欧美主要资本主义国家确立了资产阶级代议制度。对该制度认识正确的①实质是维护资产阶级内部的民主

②实质是维护无产阶级利益的民主

③方式是通过革命战争或和平改革制定宪法,设立议会

④ 激发了社会矛盾,导致主要资本主义各国统治秩序混乱

⑤以选举和议会立法为主要特征

A.

①②③④⑤

B. ①③⑤

C. ①④⑤

D. ①③④

24.马克思主义诞生于19世纪上半期,当时的欧洲三大工人运动为马克思主义诞生提供了

①经济基础

②阶级基础

③理论基础

④实践基础

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

25.某位同学通过查阅相关材料,整理出马克思不同时期的主要居留地(详见下表)。据此推断马克思在伦敦期间进行的革命活动有

地点

时间

地点

时间

特利尔

1818—1835

伦敦

1847

波恩

1835—1836

巴黎

1848

柏林

1836—1841

科隆

1848—1849

科隆

1842—1843

维也纳

1848

巴黎

1843—1845

巴黎

1849

布鲁塞尔

1845—1848

伦敦

1849—1871

①创立“共产主义通讯委员会”

②创办《新莱茵报》

③创建“国际工人协会”

④撰写《法兰西内战》

A.①②

B.①③

C.③④

D.②④

26.有学者将国际社会主义运动在20世纪20年代之前的发展特点简要地归纳为“由空想到科学,由理论到实践,由理想到现实。”下列符合该时期“由理想到现实”特点的史实是

A.巴黎公社的建立

B.中国共产党的诞生

C.《四月提纲》的发表

D.十月革命的胜利

27.由欧洲煤钢联营到欧洲经济共同体,再到欧洲联盟,反映了欧洲各国的合作

①由单一的经济部门扩大到多经济领域

②由经济一体化到政治一体化

③由区域集团化到经济一体化

④由追随美国到要求建立平等的伙伴关系

A

①②

B

①②③

C

①②③④

D

①④

28.第二次世界大战结束后,美国占领日本,采取削弱日本的政策。1948年,美国改行扶植日本的政策,力图将日本建成冷战的前哨阵地。这一政策转变

A.成为日本长期推行仇视中国政策的开端

B.促使美国承认美日平等伙伴关系

C.提高了日本在美国全球战略中的地位

D.标志着冷战在亚洲全面展开

29.1961年,赫鲁晓夫在同美国记者苏兹贝格谈话时说道:“如果苏联和美国之间的分歧克服了,如果它们之间建立了和平合作的关系,这在很大程度上会有助于加强世界和平。”这段话实质上反映了

A.美苏军事角逐势均力敌

B.美苏开始由对抗走向对话

C.苏联试图同美国合作主宰世界

D.苏联积极谋求世界和平稳定

30.1948年10月丘吉尔提出“三环外交”:第一环是英联邦,包括英国及其自治领、殖民地;第二环是英语世界,包括英、美、加拿大等讲英语的国家;第三环是联合起来的欧洲。环环相扣,以英国为核心。此项政策的提出主要基于

A.美苏为首的两大集团对峙局面的形成

B.遏制共产主义势力在欧洲扩张的需要

C.欧共体的政治联合步伐落后于经济联合

D.二战后英国和欧洲的国际地位被削弱

第Ⅱ卷(共40分)

二、非选择题(本大题共4小题,31、32题各10分,33题20分

,共40分。)

31.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一:昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。

秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。

——摘自《左传》、《史记》等

材料二:

中国古代行政区划简表

时期

秦汉

隋唐

宋

元

明

清

高层政区

州(东汉)

道

路

(

)

布政使司

省

统县政区

郡

州

州

路、府、州

府、州

府、直隶州

县级政区

县

县

县

县

县

州、县

——据人民版《历史必修Ⅰ》、《历史必修Ⅰ图册》等整理

(1)根据材料一,分别指出周、秦地方政治制度(2分)。结合所学,说明秦地方政治制度“使后无战攻之患”的原因。(3分)

(2)请完成材料二表格中括号部分的填空(1分)。结合所学,简述元朝“高层政区”设置的历史意义。(2分)

(3)综上,指出中国古代地方政治制度演变的趋势。(2分)

32.(10分)民主是人类政治文明发展的成果。由于不同的历史条件,各国的民主道路并不相同。阅读材料,回答问题。

材料一

光荣革命在一个有长期专制传统的国家找到了摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。以后的300多年,英国极少有大起大落、波澜壮阔的历史场面。人们看到的只是逐步的变革、前进。它是英国文化模式的一个重要组成部分。

材料二

第二条

帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律。

第十一条

联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。

第十二条

联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第十五条

联邦议会的主席职务及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相。

第二十条

帝国议会由秘密投票的普遍和直接选举产生。

——《世界通史资料选辑 近代部分下册》

(1)据材料一并结合所学知识,分析英国控制“控制者”的办法有哪些 材料一中的“英国文化模式”有何特点 (6分)

(2)据材料一、二说明,德国的政治体制与英国有何不同特点?(4分)

(20分)

材料一:美苏冷战虽然已经离我们远去,但我们无法否认它在国际关系中的重要地位,美苏冷战是在对抗与缓和的交替中进行,在欧洲是真正意义上的冷战,在亚洲则充满火药味。

——摘自木子编《冷战风云》

材料二:在黄金年代(1950—1973年),美国的国民生产总值增长显著落后于除英国以外的所有发达国家:特别是德国和日本,他们的国民生产总值增长率分别是美国的1.5倍和2.4倍。

——摘自高峰《二十世纪世界资本主义经济的发展和演变》

材料三:

材料四:中国作为世界大国,在美苏两极格局中运用外交智慧,力保中国的国家利益。下图是20世纪50—70年代中美俄三国关系示意图(“

”表示合作关系,“

”表示对抗关系。)结合所学知识回答问题。

材料五:20世纪90年代后期世界五大力量基本框架图

美国位于正五边形的顶端

美欧日是框架的基础

美俄中是框架的关键

美俄欧是欧洲的一翼

美中日是亚洲一翼

请回答:

(1)根据材料一和所学知识回答,“在欧洲是真正意义上的冷战,在亚洲则充满火药味”的表现。(6分)

根据材料二、三,指出20世纪70年代冲击美苏两级格局的因素有哪些?(4分)

(3)甲乙丙分别指哪三个国家?50年代甲对丙采取的外交政策是什么?丙是如何应对的?70年代甲与丙关系改善的原因是什么?(7分)

(4)对比材料一和材料五指出,20世纪90年代以来,世界格局有何变化?

(3分)

2016学年第二学期吴兴高级中学期中考试

高二年级历史学科答案卷

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

B

b

C

C

C

B

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

C

A

D

C

A

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

B

D

C

D

A

C

C

D

二、非选择题(本大题共3小题,31、31题各10分,33题20分,共40分。)

31.(10分)(1)周:分封制;秦:郡县制。(2分)原因:郡县制的实行,形成了中央垂直管理地方的形式;郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭;官僚政治取代贵族政治,促进中央集权制形成。(3分)

(2)省或行省(1分)。行省的设置,便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要意义。元朝行省制度是我国省制的开端,对后世影响深远。(2分)

(3)中央集权不断加强,地方权力不断削弱。(2分)

(10分)⑴办法:颁布《权利法案》,限制王权,确立议会主权;责任内阁制逐渐形成,国王逐渐成为统而不治的虚君。(4分)

特点:渐进改革。(保持政策的稳定性,极少大起大落等)(2分)

(2)实行君主立宪制,但民主立宪是虚,君主专制是实;(2分)实行联邦制,普鲁士在联邦中享有特殊地位。(2分)

33.(20分)(1)欧洲冷战:北约对华约对抗,马歇尔计划对经互会对峙,西德东德分裂,杜鲁门主义与共产党和工人情报局斗争。(4分)亚洲热战:中国内战,朝鲜战争,(越南战争)。(2分)

(2)以德国为代表的西欧崛起,建立欧共体,要求摆脱美国控制。日本迅速发展,对外奉行相对独立的外交政策。改革开放后的中国国际地位不断提高。发展中国家掀起不结盟运动,主张建立国际政治经济新秩序。(4分)

(3)甲:美国,乙:苏联,丙:中国。(2分)

甲,孤立封锁和敌对,丙:一边倒,和社会主义国家建立外交关系。在和平共处五项基本原则和求同存异基础上与亚非拉国家建立外交关系。(3分)美综合国力下降,与苏争霸处于守势。中国受到苏联威胁。中国综合国力上升。(2分)

(4)苏联解体,两级格局结束,形成一超多强的局面,美国是唯一超级大国,日俄中欧国家或国家联盟与美国互相制衡,世界多极化加速发展(3分)

第3题图

第10题图

《人民公社狂想曲》

《民族区域自治法律法规通典》

《一国两制宪法精神研究》

《第一届人大实录》

不结盟运动标志

甲

乙

丙

甲

乙

丙

甲

乙

丙

美国

中国

俄罗斯

欧洲联盟

日本

高二年级历史学科试题卷

第Ⅰ卷(共60分)

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.著名史学家王国维用“任天者定,任人者事;定之以天,争乃不生。”

对其所谓“天”的理解正确是

A.确定继承人选的天子

B.表现自然主义的天道

C.辨别是非善恶的天理

D.决定嫡庶身份的天命

2.汉代海昏侯墓(汉武帝之孙)的发掘出土是2015年中国考古界的重大成果之一。其中有考古发掘出来的孔子屏风,里面谈及孔子的身高和年龄,其中有关年龄的记载,“鲁昭公六年(前537),孔子盖卅矣”,据推算孔子生于公元前567年,而在司马迁《史记·孔子世家》:“鲁襄公二十二年(前551)而孔子生。”围绕两则史料,下列有关说法最为合理的是

A.考古资料比文献资料更真实,所以孔子应该生于公元前567年

B.司马迁是历史学记载权威,《史记》更有说服力,所以孔子应该生于公元前551年

C.海昏侯的孔子屏风对于汉代的人们说怎么认识孔子,比研究孔子确切年龄的历史价值更高,史料的价值还是取决于研究主题

D.历史记载不存在纯粹客观性,历史记载必须经过考古发现证实,《史记》的记载不足信。

3.秦直道,陕北俗称“皇上路”、“圣人条”,是秦始皇命蒙恬监修的一条重要军事要道。据学者对秦直道遗址做的实地考察,实测其全长700多公里,路面最宽处约60米,一般亦有20米。请在右图中找出这条中国古代“高速公路”所在位置

A.①

B.②

C.③

D.④

4.三省体制能保证君权的独尊,主要是因为:

①三省合作

②三省长官都是宰相③三省相互牵制和监督④三省分工明确

A.①②③④

B.①③

C.①③④D.②④

5.利玛窦在《中国札记》中说,虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但它在一定程度上是贵族政体,如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能作出最后的决定,所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交给皇帝。利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式

B.内阁一定程度上制约着君权

C.君主与于内阁大臣拥有同等的决策权

D.内阁掌握着明朝的行政大权

6.美国人石约翰在《中国革命的历史透视》一书中写道:“无论如何,起义虽只是象征性、鲁莽的行动,但却是政府和人民联合行动的例证,由此能使西方从中吸取教训。”下列能够论证上述观点的是

A.三元里抗英斗争

B.

反割台斗争

C.义和团运动

D.新文化运动

7.“学生、平民和城市精英从中国沿海地区向内地的被迫撤退,造成促进‘心理统一’的强大压力,并加强了过去联系微弱的中国社会各阶层之间的认同感”。材料中所说的这种“心理统一”和“认同感”促成了

A.国民革命的兴起

B.土地革命的开展

C.抗日战争的胜利

D.战略反攻的开始

8.某同学在一次研究性学习活动中,阅读和利用了以下文章或书籍:

(1)《五四旋风》

(2)井冈山道路的探索》(3)《中国政府正式对日德意宣战》(4)《从延安到北平》据此推断,该同学的研究性课题最有可能是

A.《抗日战争》

B.《人民解放战争》

C.《新民主主义革命的崛起和胜利》

D.《伟大的战略转移》

9.军队的名称反映特定的时代特征。下列军队的名称按出现的顺序排列,正确的一组是

①新四军

②中国人民解放军

③中国工农红军

④国民革命军

A.

①②③④

B.

④③①②

C.③①②④

D.

④③②①

10.右图是解放战争时期的一次重要战役形势图。据此判断该战役是

A.平津战役

B.淮海战役

C.辽沈战役

D.渡江战役

11.2017年初,教育部下发《关于在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念的函》,学界部分专家认为,虽然海峡两岸此前都习惯称之为“八年抗战”,但从学术界根据史实的研究成果来看。“十四年抗战”的说法更科学。从“八年抗战”到“十四年抗战”概念的转变具体反映出

A.历史评价具有主观性

B.历史史实的不确定性

C.历史评价取决于时代的现实需要

D.史学研究成果推动历史观念的转变

12.某同学准备写一篇题为“中华人民共和国成立初期的民主政治制度建设”的历史小论文,查找到以下四本书,其中最有参考价值的应该是

①图1

②图2

③图3

④图4

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

13.每年的“两会”期间,中国政府的工作报告,盘点过去一年的收获,阐明未来一年的方向。从20世纪60年代至今,报告中的词汇从“斗争”转向“和谐”,如,1978年前特别是“文革”期间往往有感彩强烈的词汇,比如恶毒、小丑、一小撮、倒行逆施等;90年代出现“依法治国”“服务”等词汇,“经济”高频率出现;进入21世纪,“科学发展观”“全面小康”等新词不断涌现。出现上述变化的原因有

①中国社会主要矛盾的变化 ②党的工作重心的转移

③社会的发展进步 ④坚持改革开放政策

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

14.某协会组织口头回复对方时表述的要点:“海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家的统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及‘一个中国’的政治涵义。本此精神,对两岸公证书使用(或其他商谈事务)加以妥善解决。”据此判断这一事件是

A.“九二共识” B.《告台湾同胞书》发表

C.连战“和平之旅”

演讲

D.“一国两制”构想提出

15.新时期我国外交致力于建设和平的周边环境,其中一项重大成果是

A.恢复在联合国的合法席位

B.中日正式建立外交关系

C.中美正式建立外交关系

D.主导建立上海合作组织

16、相对清政府的屈辱外交,民国时期(1912~1949年)的外交出现了一些新气象,这表现在①拒绝在巴黎和约上签字②全面收复英国在华租界③收回台湾④中国远征军击败侵缅日军

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.②③④

17.1912年3月颁布的《中华民国临时约法》规定:“中华民国之主权,属于国民全体。”你认为这句话从根本上颠覆了下面哪一种观念

A.普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣

B.水能载舟,亦能覆舟

C.二十四史非史也,二十四姓之家谱也

D.天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐

18.有学者对梭伦改革的某项措施作了如下评价:“(它)使正在萎缩中的公民集体日益壮大,为雅典民主政体的发展提供了最主要的政治保证。”该项措施应为

A.解负令

B.发展工商业

C.津贴制

D.抽签选举

19.公元前340年,雅典一下层女子因亵渎神灵被控犯罪,按法律当处死。辩护人用动情的言辞质问:“难道你们忍心让这位阿芙罗狄特(古希腊美丽女神)的弟子香消玉殒吗?”这打动了陪审团。经投票,陪审法庭判其无罪。这反映出在古代雅典

A.民主政治中存在权力的滥用

B.妇女享有广泛政治权利

C.陪审法庭执掌国家最高权力

D.司法审判缺乏严格程序

20.

德国著名法学家耶林格说:“罗马三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是最为和平最为持久的征服”

对耶林格的话理解正确的是

A、罗马法对罗马持久统治的维系起了积极作用

B、罗马人不仅能武力打天下,而且更懂得以法律征服世界

C、表明罗马法律体系的高度成熟

D、罗马法在世界史特别是世界法律式上占有十分重要的地位

21.

假如美国国会通过了一部法律,总统感觉其对自己不利,那么他面临的以下几种选择,最能体现总统权力的是

①被迫通过 ②可以否定 ③可以通过也可以否定

A.①

B.②

C.③

D.都不对

22.

.《法兰西第三共和国宪法》规定:“总统有权召开两院的特别会议。在会议的闭会期间,如果两院有绝对多数要求开会,总统也必须召集两院。”这说明

A.总统控制议会

B.总统对议会负责

C.总统的权力受议会限制

D.行政权与立法权相制约

23.19世纪70年代,欧美主要资本主义国家确立了资产阶级代议制度。对该制度认识正确的①实质是维护资产阶级内部的民主

②实质是维护无产阶级利益的民主

③方式是通过革命战争或和平改革制定宪法,设立议会

④ 激发了社会矛盾,导致主要资本主义各国统治秩序混乱

⑤以选举和议会立法为主要特征

A.

①②③④⑤

B. ①③⑤

C. ①④⑤

D. ①③④

24.马克思主义诞生于19世纪上半期,当时的欧洲三大工人运动为马克思主义诞生提供了

①经济基础

②阶级基础

③理论基础

④实践基础

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

25.某位同学通过查阅相关材料,整理出马克思不同时期的主要居留地(详见下表)。据此推断马克思在伦敦期间进行的革命活动有

地点

时间

地点

时间

特利尔

1818—1835

伦敦

1847

波恩

1835—1836

巴黎

1848

柏林

1836—1841

科隆

1848—1849

科隆

1842—1843

维也纳

1848

巴黎

1843—1845

巴黎

1849

布鲁塞尔

1845—1848

伦敦

1849—1871

①创立“共产主义通讯委员会”

②创办《新莱茵报》

③创建“国际工人协会”

④撰写《法兰西内战》

A.①②

B.①③

C.③④

D.②④

26.有学者将国际社会主义运动在20世纪20年代之前的发展特点简要地归纳为“由空想到科学,由理论到实践,由理想到现实。”下列符合该时期“由理想到现实”特点的史实是

A.巴黎公社的建立

B.中国共产党的诞生

C.《四月提纲》的发表

D.十月革命的胜利

27.由欧洲煤钢联营到欧洲经济共同体,再到欧洲联盟,反映了欧洲各国的合作

①由单一的经济部门扩大到多经济领域

②由经济一体化到政治一体化

③由区域集团化到经济一体化

④由追随美国到要求建立平等的伙伴关系

A

①②

B

①②③

C

①②③④

D

①④

28.第二次世界大战结束后,美国占领日本,采取削弱日本的政策。1948年,美国改行扶植日本的政策,力图将日本建成冷战的前哨阵地。这一政策转变

A.成为日本长期推行仇视中国政策的开端

B.促使美国承认美日平等伙伴关系

C.提高了日本在美国全球战略中的地位

D.标志着冷战在亚洲全面展开

29.1961年,赫鲁晓夫在同美国记者苏兹贝格谈话时说道:“如果苏联和美国之间的分歧克服了,如果它们之间建立了和平合作的关系,这在很大程度上会有助于加强世界和平。”这段话实质上反映了

A.美苏军事角逐势均力敌

B.美苏开始由对抗走向对话

C.苏联试图同美国合作主宰世界

D.苏联积极谋求世界和平稳定

30.1948年10月丘吉尔提出“三环外交”:第一环是英联邦,包括英国及其自治领、殖民地;第二环是英语世界,包括英、美、加拿大等讲英语的国家;第三环是联合起来的欧洲。环环相扣,以英国为核心。此项政策的提出主要基于

A.美苏为首的两大集团对峙局面的形成

B.遏制共产主义势力在欧洲扩张的需要

C.欧共体的政治联合步伐落后于经济联合

D.二战后英国和欧洲的国际地位被削弱

第Ⅱ卷(共40分)

二、非选择题(本大题共4小题,31、32题各10分,33题20分

,共40分。)

31.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一:昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。

秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。

——摘自《左传》、《史记》等

材料二:

中国古代行政区划简表

时期

秦汉

隋唐

宋

元

明

清

高层政区

州(东汉)

道

路

(

)

布政使司

省

统县政区

郡

州

州

路、府、州

府、州

府、直隶州

县级政区

县

县

县

县

县

州、县

——据人民版《历史必修Ⅰ》、《历史必修Ⅰ图册》等整理

(1)根据材料一,分别指出周、秦地方政治制度(2分)。结合所学,说明秦地方政治制度“使后无战攻之患”的原因。(3分)

(2)请完成材料二表格中括号部分的填空(1分)。结合所学,简述元朝“高层政区”设置的历史意义。(2分)

(3)综上,指出中国古代地方政治制度演变的趋势。(2分)

32.(10分)民主是人类政治文明发展的成果。由于不同的历史条件,各国的民主道路并不相同。阅读材料,回答问题。

材料一

光荣革命在一个有长期专制传统的国家找到了摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。以后的300多年,英国极少有大起大落、波澜壮阔的历史场面。人们看到的只是逐步的变革、前进。它是英国文化模式的一个重要组成部分。

材料二

第二条

帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律。

第十一条

联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。

第十二条

联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第十五条

联邦议会的主席职务及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相。

第二十条

帝国议会由秘密投票的普遍和直接选举产生。

——《世界通史资料选辑 近代部分下册》

(1)据材料一并结合所学知识,分析英国控制“控制者”的办法有哪些 材料一中的“英国文化模式”有何特点 (6分)

(2)据材料一、二说明,德国的政治体制与英国有何不同特点?(4分)

(20分)

材料一:美苏冷战虽然已经离我们远去,但我们无法否认它在国际关系中的重要地位,美苏冷战是在对抗与缓和的交替中进行,在欧洲是真正意义上的冷战,在亚洲则充满火药味。

——摘自木子编《冷战风云》

材料二:在黄金年代(1950—1973年),美国的国民生产总值增长显著落后于除英国以外的所有发达国家:特别是德国和日本,他们的国民生产总值增长率分别是美国的1.5倍和2.4倍。

——摘自高峰《二十世纪世界资本主义经济的发展和演变》

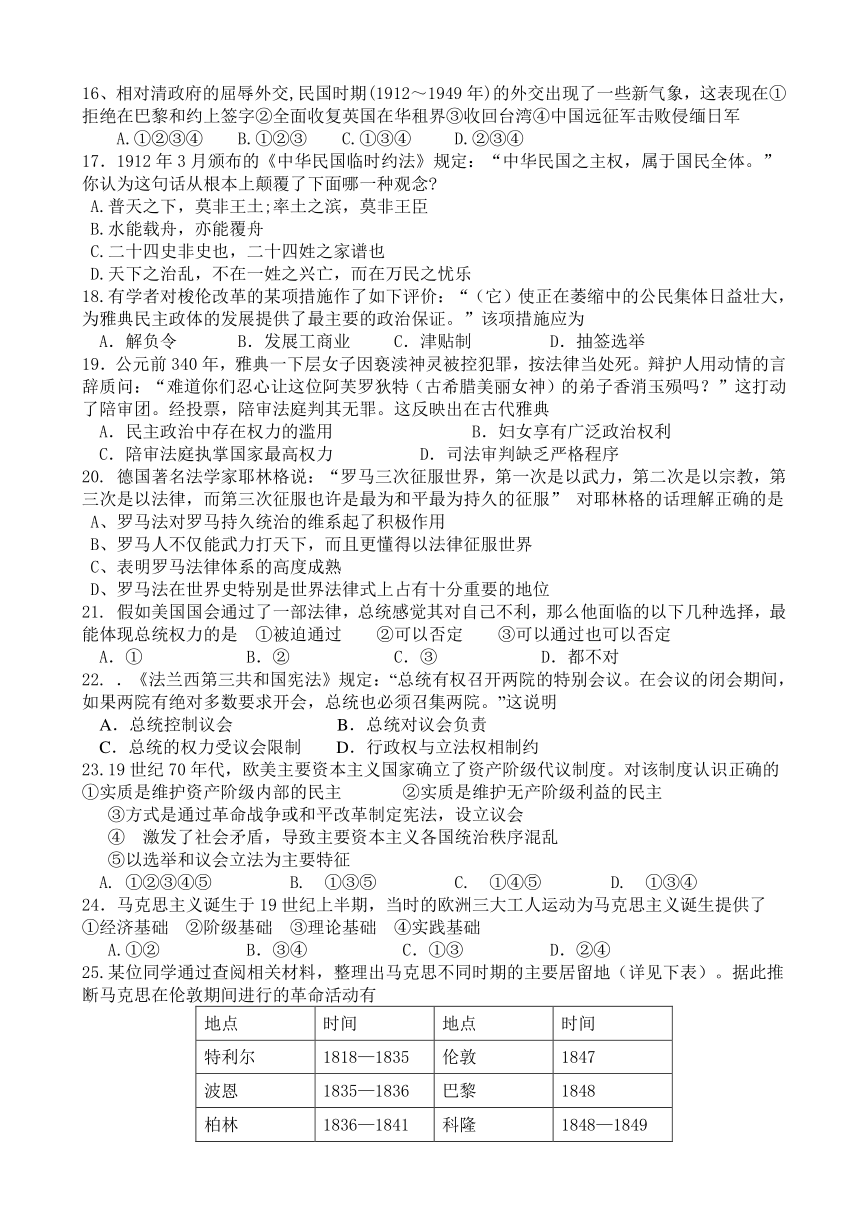

材料三:

材料四:中国作为世界大国,在美苏两极格局中运用外交智慧,力保中国的国家利益。下图是20世纪50—70年代中美俄三国关系示意图(“

”表示合作关系,“

”表示对抗关系。)结合所学知识回答问题。

材料五:20世纪90年代后期世界五大力量基本框架图

美国位于正五边形的顶端

美欧日是框架的基础

美俄中是框架的关键

美俄欧是欧洲的一翼

美中日是亚洲一翼

请回答:

(1)根据材料一和所学知识回答,“在欧洲是真正意义上的冷战,在亚洲则充满火药味”的表现。(6分)

根据材料二、三,指出20世纪70年代冲击美苏两级格局的因素有哪些?(4分)

(3)甲乙丙分别指哪三个国家?50年代甲对丙采取的外交政策是什么?丙是如何应对的?70年代甲与丙关系改善的原因是什么?(7分)

(4)对比材料一和材料五指出,20世纪90年代以来,世界格局有何变化?

(3分)

2016学年第二学期吴兴高级中学期中考试

高二年级历史学科答案卷

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

B

b

C

C

C

B

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

C

A

D

C

A

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

B

D

C

D

A

C

C

D

二、非选择题(本大题共3小题,31、31题各10分,33题20分,共40分。)

31.(10分)(1)周:分封制;秦:郡县制。(2分)原因:郡县制的实行,形成了中央垂直管理地方的形式;郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭;官僚政治取代贵族政治,促进中央集权制形成。(3分)

(2)省或行省(1分)。行省的设置,便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要意义。元朝行省制度是我国省制的开端,对后世影响深远。(2分)

(3)中央集权不断加强,地方权力不断削弱。(2分)

(10分)⑴办法:颁布《权利法案》,限制王权,确立议会主权;责任内阁制逐渐形成,国王逐渐成为统而不治的虚君。(4分)

特点:渐进改革。(保持政策的稳定性,极少大起大落等)(2分)

(2)实行君主立宪制,但民主立宪是虚,君主专制是实;(2分)实行联邦制,普鲁士在联邦中享有特殊地位。(2分)

33.(20分)(1)欧洲冷战:北约对华约对抗,马歇尔计划对经互会对峙,西德东德分裂,杜鲁门主义与共产党和工人情报局斗争。(4分)亚洲热战:中国内战,朝鲜战争,(越南战争)。(2分)

(2)以德国为代表的西欧崛起,建立欧共体,要求摆脱美国控制。日本迅速发展,对外奉行相对独立的外交政策。改革开放后的中国国际地位不断提高。发展中国家掀起不结盟运动,主张建立国际政治经济新秩序。(4分)

(3)甲:美国,乙:苏联,丙:中国。(2分)

甲,孤立封锁和敌对,丙:一边倒,和社会主义国家建立外交关系。在和平共处五项基本原则和求同存异基础上与亚非拉国家建立外交关系。(3分)美综合国力下降,与苏争霸处于守势。中国受到苏联威胁。中国综合国力上升。(2分)

(4)苏联解体,两级格局结束,形成一超多强的局面,美国是唯一超级大国,日俄中欧国家或国家联盟与美国互相制衡,世界多极化加速发展(3分)

第3题图

第10题图

《人民公社狂想曲》

《民族区域自治法律法规通典》

《一国两制宪法精神研究》

《第一届人大实录》

不结盟运动标志

甲

乙

丙

甲

乙

丙

甲

乙

丙

美国

中国

俄罗斯

欧洲联盟

日本

同课章节目录