2017年高考历史全国卷第40、41题备考策略【共51张ppt】

文档属性

| 名称 | 2017年高考历史全国卷第40、41题备考策略【共51张ppt】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-05 16:22:52 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。全国卷40、41题备考策略一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略1.命题手法:古今贯通,中外关联

(1)单考中国通史:古今贯通,多从古代考到晚清。

如

11古代选官制度——春秋至1905

131古代海洋利用——商朝至19世纪60年代

142清朝东北地区移民——清军入关至1911年

151儒学发展——先秦至晚清

161人口膨胀与人口压力——康雍乾至晚清

(2)单考世界通史

如

12交通信号灯——1868到20世纪80年代1.命题手法

(3)中外对比:

如

132爱因斯坦热兴起——20世纪二三十年代中外

141宋应星、牛顿二人科技成果——明朝中外对比

152孟子与苏格拉底——轴心时代的中西对比

162国际人口迁移与中国移民——中外对比

163清朝救济与英国济贫——中外对比

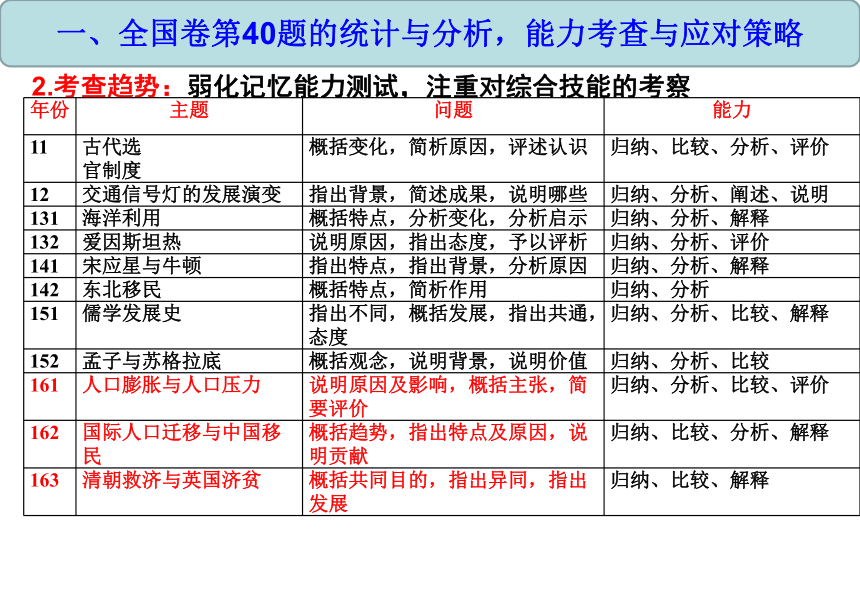

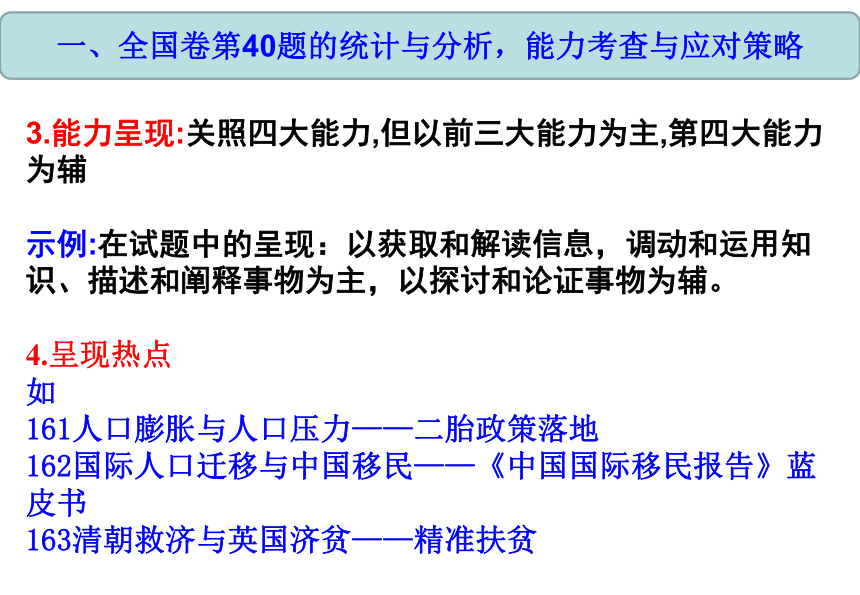

总之,40题既关注“小切口,深分析”,又关注“大跨度、宽领域”,既注意专题板块的条文绦细,又注重同一时代、同一角度的中外对比。一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略2.考查趋势:弱化记忆能力测试,注重对综合技能的考察一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略3.能力呈现:关照四大能力,但以前三大能力为主,第四大能力为辅

示例:在试题中的呈现:以获取和解读信息,调动和运用知识、描述和阐释事物为主,以探讨和论证事物为辅。

4.呈现热点

如

161人口膨胀与人口压力——二胎政策落地

162国际人口迁移与中国移民——《中国国际移民报告》蓝皮书

163清朝救济与英国济贫——精准扶贫

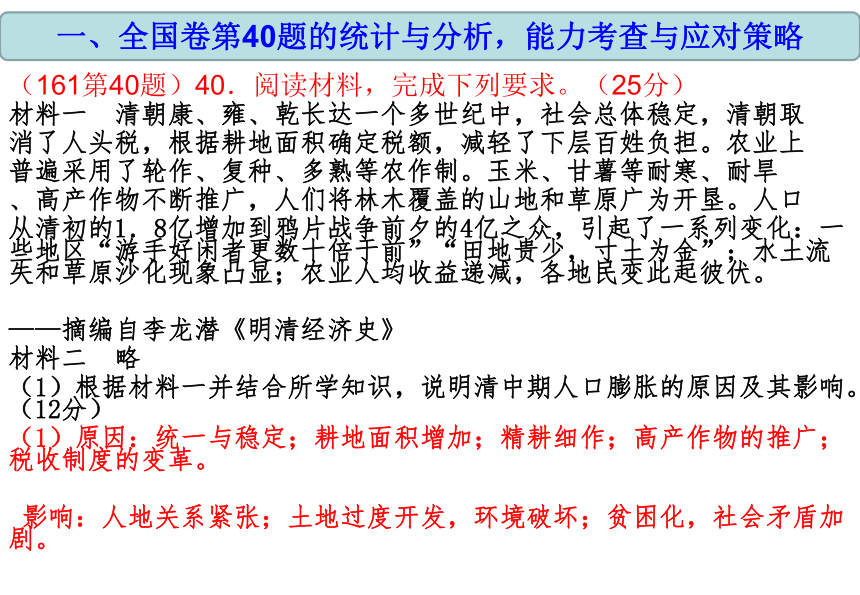

一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略(161第40题)40.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清朝取

消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上

普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱

、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口

从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化:一些地区“游手好闲者更数十倍于前”“田地贵少,寸土为金”;水土流失和草原沙化现象凸显;农业人均收益递减,各地民变此起彼伏。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二 略

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。(12分)

(1)原因:统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作;高产作物的推广;税收制度的变革。

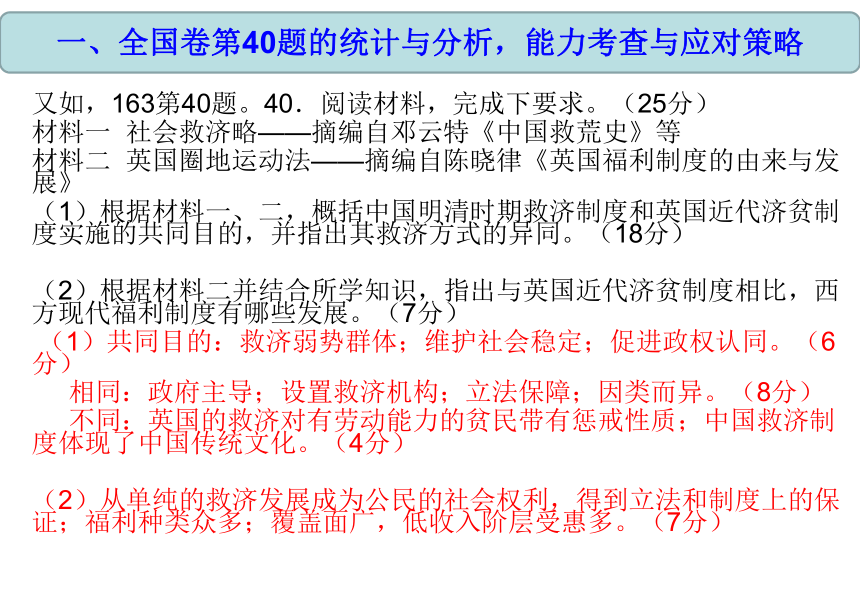

影响:人地关系紧张;土地过度开发,环境破坏;贫困化,社会矛盾加剧。一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略又如,163第40题。40.阅读材料,完成下要求。(25分)

材料一 社会救济略——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动法——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代济贫制度相比,西方现代福利制度有哪些发展。(7分)

?(1)共同目的:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。(6分)

相同:政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。(8分)

不同:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国救济制度体现了中国传统文化。(4分)

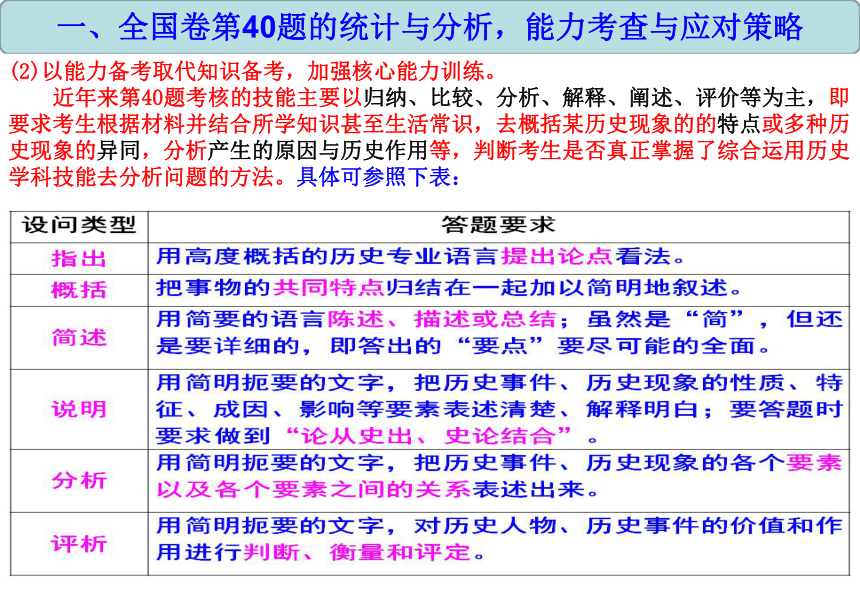

(2)从单纯的救济发展成为公民的社会权利,得到立法和制度上的保证;福利种类众多;覆盖面广,低收入阶层受惠多。(7分)一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略(2)以能力备考取代知识备考,加强核心能力训练。

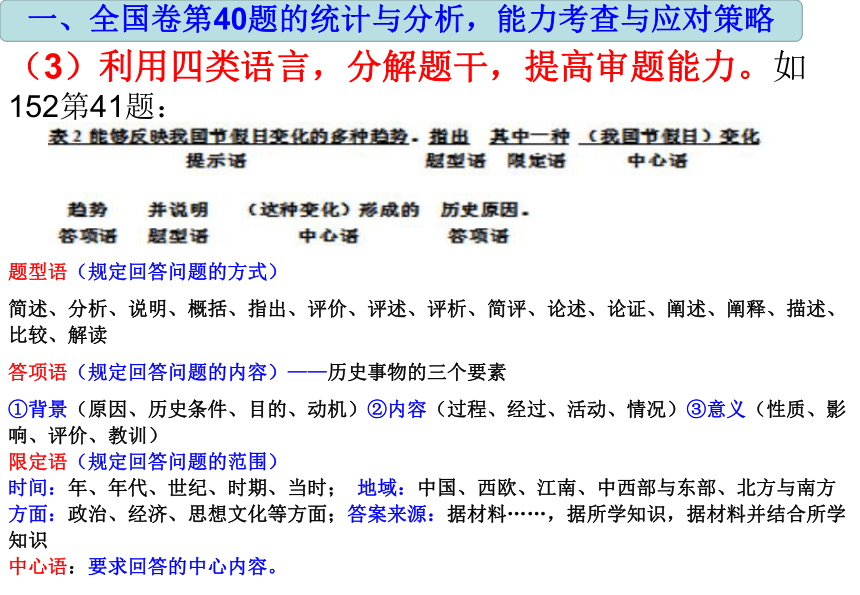

近年来第40题考核的技能主要以归纳、比较、分析、解释、阐述、评价等为主,即要求考生根据材料并结合所学知识甚至生活常识,去概括某历史现象的的特点或多种历史现象的异同,分析产生的原因与历史作用等,判断考生是否真正掌握了综合运用历史学科技能去分析问题的方法。具体可参照下表:(3)利用四类语言,分解题干,提高审题能力。如152第41题:一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略题型语(规定回答问题的方式)

简述、分析、说明、概括、指出、评价、评述、评析、简评、论述、论证、阐述、阐释、描述、比较、解读

答项语(规定回答问题的内容)——历史事物的三个要素

①背景(原因、历史条件、目的、动机)②内容(过程、经过、活动、情况)③意义(性质、影响、评价、教训)

限定语(规定回答问题的范围)

时间:年、年代、世纪、时期、当时; 地域:中国、西欧、江南、中西部与东部、北方与南方

方面:政治、经济、思想文化等方面;答案来源:据材料……,据所学知识,据材料并结合所学知识

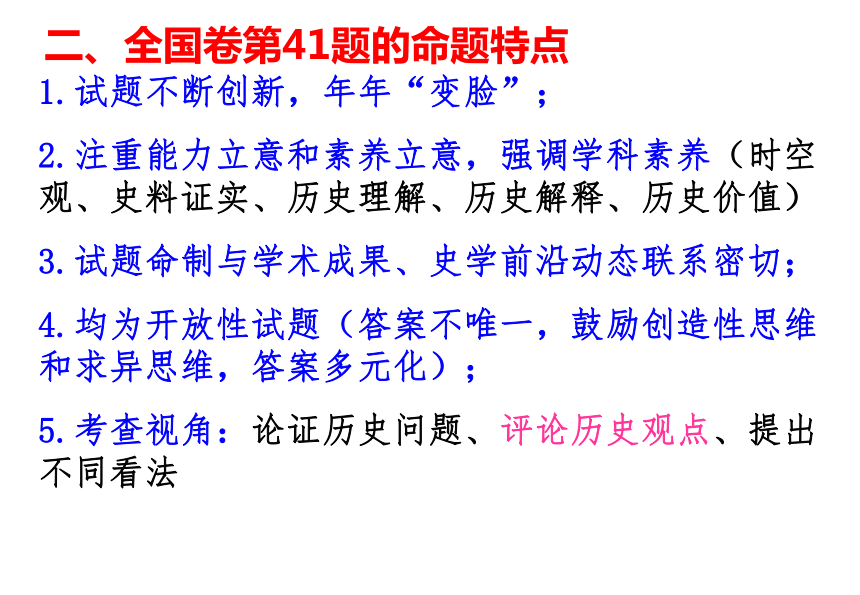

中心语:要求回答的中心内容。二、全国卷第41题的命题特点1.试题不断创新,年年“变脸”;

2.注重能力立意和素养立意,强调学科素养(时空观、史料证实、历史理解、历史解释、历史价值)

3.试题命制与学术成果、史学前沿动态联系密切;

4.均为开放性试题(答案不唯一,鼓励创造性思维和求异思维,答案多元化);

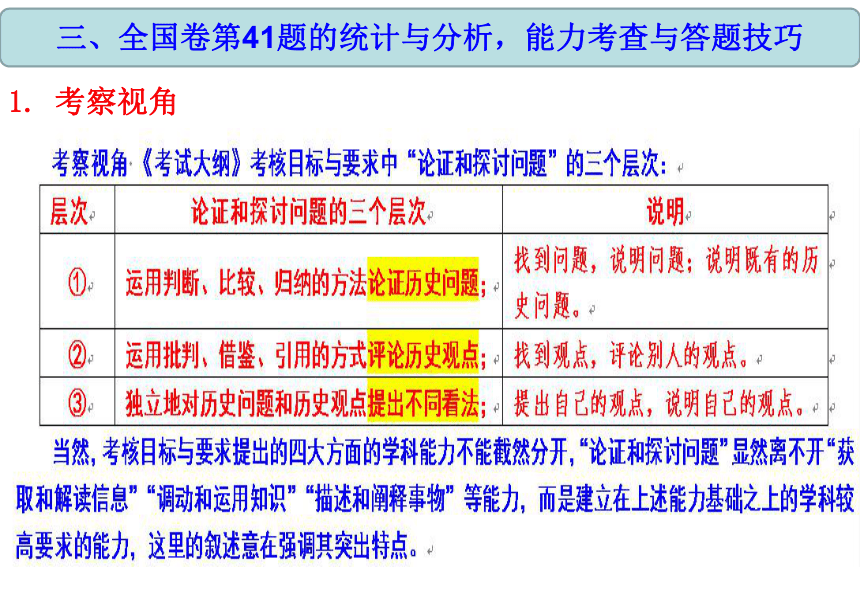

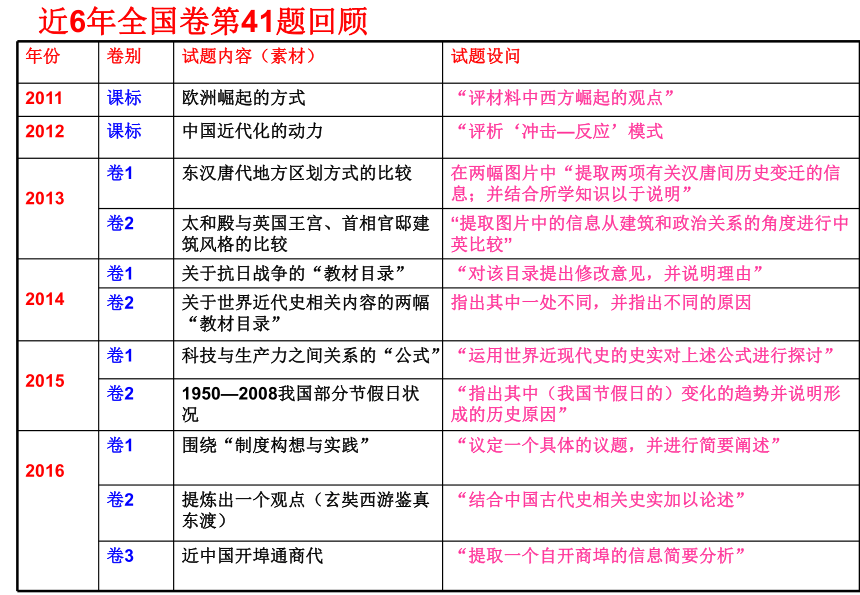

5.考查视角:论证历史问题、评论历史观点、提出不同看法三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧1. 考察视角 近6年全国卷第41题回顾三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧2.试题特点附:论证历史问题解题技巧

一、解题要领

1. 一般材料前半段反映历史问题的由来、发展;后半段得出影响、实质(分号隔开)——16(3)

2.排好版,得规范逻辑分。例1,论证历史问题

2013全国课标卷1--41.(12分)阅读材料,完成下列要求。历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。 图9 东汉十四州示意图 图10 唐开元十五道示意图

比较图9、图10,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。41.(12分)

示例一:

信息:汉代的州集中于黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

说明:汉唐间南方社会经济有了很大发展。

示例二:

信息:汉代州名与唐代道名有很大不同。

说明:唐代“道”的划分更注重山川地理形势。附:评论观点解题技巧

一、解题要领

1.先表态,得观点明确分;

2.想论点,得分层论点分;

3.找史实,得历史史实分;

4.做结论,得整体印象分;

5.排好版,得规范逻辑分。

二、解题三段式

1.观点:提炼——表态——阐释;

2.论证:史论结合,多角度分析,层次清晰,条理清楚;

3.结论:点明观点,评判,升华,拓展。例2,评论历史观点 根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式 。(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)附:找出不同看法解题技巧

一、解题要领

1. 提出不同观点;

2.论述观点;

3. 再次说明观点;例3,提出不同看法【解析】本题是开放性试题,以生产力诸要素与科学技术的关系(科学技术对于生产力的提高有着决定性的作用,科学技术通过渗透到生产力诸要素中发挥其巨大的作用)的“公式”为切入点,要求学生根据所学,对这一“公式”进行探讨,全面考查学生阅读和获取信息、调动和运用知识、描述和阐释事物以及论证探讨问题的多种能力。按照历史唯物主义的基本原理,生产力是人类征服和改造自然的能力,由劳动者、劳动工具和劳动对象以及生产组织形式等要素构成。该公式主要表明了科学技术对于提高生产力的贡献,近代以来科技作为第一生产力,使生产力各要素的效益发生增殖(代数性倍增),这是对材料公式的理解;而本题的落脚点还要运用史实探讨,可以依据世界近现代史上的两次工业革命和第三次科技革命的相关史实,选取科学技术与公式中一个或多个要素之间的关系进行论证。只要认可其中一个关系,并进行合理的论证即可。当然,也可以对公式进行修改、补充、否定或提出新公式,要求史论结合、言之有理即可。【答题示例1】就科学技术与公式中多个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术在生产力发展中确实具有乘法效应,能放大生产力诸要素(劳动力、劳动工具、劳动对象、生产管理等)。

(说明:从得高分的角度看,专家学者提出的某些观点,在一定条件下有其合理性;所以对其“合理性解读”更易于展开和获得高分。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,牛顿力学、热学等科技进步,促使了蒸汽机的出现和机器的广泛使用(生产工具的改进);进一步推动工厂制的产生和发展(生产管理水平的提高);进而促使煤炭大量开采、交通运输等新兴行业的产生和迅速发展,促使了“蒸汽时代”的来临。(劳动对象的扩展)。

可见,在科学技术的推动下,生产工具的改进速度加快,生产管理水平更加科学高效,劳动对象扩展迅速,科学技术放大了生产力诸要素,在生产力发展中确实具有乘法效应。

(3)再次说明观点:生产力诸要素的乘法效应有助于生产力水平的提高。

(说明:问题要求用世界近现代史的史实,与之最直接的就是三次工业革命中,科学技术对生产力诸要素的推动。任选自己熟悉的一次工业革命中相关史实论述即可。也可用第二、第三次工业革命的相关史实论述,其逻辑列表如下。)【答案示例2】就科学技术与公式中一个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术与生产管理具有相互促进、相互推动的作用。

(说明:本答案也是对专家观点“合理性解读”的角度作答,只是选取了其中一个要素进行阐述。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,随着机器生产的发展和推广,工厂制应运而生。工厂制的产生和发展,大大提高了生产管理水平,进而促进了生产力的发展;第二次工业革命时期,科学技术的发展促使了电气时代的到来,电气时代的到来为流水线生产创造了条件,进一步促进了生产管理的科学化,如流水线生产在汽车工业中的发明应用,大大提高了汽车生产效率,流水线生产进而促进生产力的发展。

综上,科学技术的进步有助于促进生产管理的科学化和效率提高,生产管理的科学化和效率提高又进一步推动生产力的发展和进步。

(3)再次说明观点:总之,科学技术的发展与生产管理的提高是相互作用的。

(说明:该答案选择一个要素生产管理进行论证,线索相对更清晰,也更有利于作答。选择什么要素,需要考生结合自己的知识储备,从自己熟悉的问题入手。)【答案示例3】就科学技术与公式中一个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术有助于促进劳动对象的范围进一步扩大,劳动对象的多样化又促一进生产力的迅速发展。

(说明:本答案也是对专家观点“合理性解读”的角度作答,只是选取了其中一个要素进行阐述。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,科学技术促进了蒸汽机的发明和广泛运用,进而推动了煤矿开采、交通运输的发展,劳动对象范围扩大。第二次工业革命时期,电磁感应的发现、发电机、内燃机等科技发明,促进了汽车工业、石油化学工业的产生发展,劳动对象范围进一步扩大。第三次工业革命时期,相对论、量子力学等科学突破,为原子能时代、信息时代的到来创造了条件,进而推动了航空航天、计算机新兴行业的产生发展,劳动对象更加多样化。劳动对象更加多样化反过来又促进生产力在更多领域的深入发展。

(3)再次说明观点:总之,科学技术与劳动对象的变化相互推动、相互促进。

(说明:该答案选择一个要素劳动对象进行论证,与现实联系更加密切。)【赞同观点论证方案】

技术水平落后的农业时代,生产力进步速度有限;进入工业时代后,在科学技术的推动下,劳动者素质提高,劳动工具得以改进,生产管理更加科学高效等,这些因素使社会生产力迅猛发展。科学技术转化成生产力速度加快。特别提示:论证中要有2个或2个以上从不同角度选取的世界近现代史正确的史实,并对其中一个史实进行有理论联系的论证。四、全国卷第41题解题策略试用各类材料入题;试设思辩性较强的问题;试用各种史观阐释历史;试用各种方式开放;试用不同方式激发创造活力第41题是高考历史命题改革的“试验田”;多年来,命题人一直秉承“高考还是难一点好”的理念A.保持平常心态,面对难题沉着自信从2015年广西130139份文综试卷答题情况统计来看,41题总体得分偏低。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破1.了解试题类型,明确观点,有的放矢纵观近6年的全国卷第41题(历史论证题),大致分两类:

(1)历史阐释题:

观点提炼+阐释说明。如2013年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2014年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2015年全国Ⅱ卷。趋势(观点):

改革开放后法定假日总天数由少到多;

增加星期六为法定假日(形成双休日);

增加传统节日为法定节假日(如清明节、端午节);

成为法定假日的传统节日种类增多;

小长假出现或增多;

理由:

改革开放后,社会、经济发展迅速;

人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;

增加假日成为促进经济发展的一种手段;

政府更加注重民生;

政府重视传统文化习俗;

与国际接轨。

示例

趋势:改革开放后法定假日总天数从少到多。(4分)

原因:实行改革开放,社会、经济发展迅速;人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;增加假日成为促进经济发展的一种手段;政府更加注重民生。(8分)

四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破1.了解试题类型,明确观点,有的放矢纵观近6年的全国卷第41题(历史论证题),大致分两类:

(1)历史阐释题:

观点提炼+阐释说明。如2013年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2014年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2015年全国Ⅱ卷。

(2)历史探讨题:

观点判断+论证评价。如2011年全国新课标卷从两种观点中选其一;2012年全国新课标卷从赞成、反对、片面三种观点中选其一;2015年全国Ⅰ卷自主观点下多维阐释。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破2.找准关键词语,理顺思路,有格有式(1)历史阐释题中常见行为动词为“说明”(证明)、“阐述”(阐明并论述)。此类题答题步骤一般为两步:

①材料观点“为何”(是什么)

②论证过程“缘何”(为什么)

(2)历史探讨题中常见的行为动词为“评”、“评述”、“评论”、“评析”(评价并论述),“探讨”或“探究”(探索研讨)。此类题答题步骤一般为三步:

①材料观点“为何”(是什么)

②我的观点 “若何”(怎么样)

③论证过程“缘何”(为什么)提升小结提升小结四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------观点1:

西方崛起是欧洲自身文明发展延续的结果 ----------------------------------------------------------------------------------------------观点2:

西方崛起是本土文明延续和外来文明综合作用的结果对比之下,不难发现命题呈现的材料中为观点1提供的有效信息要比为观点2提供的多,所以作答观点1相对难度较小,得分率往往较高。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点 学者提出的某些观点在一定条件下总是有一定道理的,所以对学者观点进行合理的解读是一个较“讨巧”的得分手段。否定式的作答应谨慎使用,除非学者观点有明显瑕疵,且你的论据确凿。

再如:2012年新课标全国卷第41题考生持赞成、反对或另立观点均可,但从作答情况统计看,选择赞成的占88.5%,这从反面说明另立新论难度很大。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点(3)注意史论的时空限制,准确表述一个完整的历史观点 任何历史认识都是建立在一定的历史存在基础之上的,而时空就是历史存在的方式。因此,运用材料论证时,必须对材料进行时空上的甄别,以免出现论证逻辑错误。如2015年全国Ⅰ卷第41题:运用世界近现代史的史实对公式进行探讨。如果考生采用世界史在新航路开辟前的史实和中国史在1840年鸦片战争以前的史实,就会出现史料与史论时空不对应,史料不能印证史论成立。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点(3)注意史论的时空限制,准确表述一个完整的历史观点(4)“条分缕析”是增分的有效手段思路

1.是什么?(观点或修改建议)

2.为什么?(两个角度:原因及影响)

3.怎么样?(小结:上升到理论或史观的角度分析)

C.实战熟能生巧,面对难题从容不惧四、全国卷第41题解题策略变式练习题1. (12分)阅读表格材料,完成下列要求。 比较表一、表二,提取有关中美科技发展的信息,并结合所学知识予以说明。41. 表一:信息:美国,第二次工业革命成果。(2分)

说明:先进的资本主义制度;(1分)资本主义经济迅速发展。(1分)

信息:中国,以农产品为主要原料的手工业品和传统手工艺品发达。(2分)说明:半殖民地半封建社会;(1分)小农经济仍占主导地位。(1分)

表二:信息:中国、美国均为高新技术。(2分)说明:开辟了中国特色社会主义道路,改革开放;(1分)中国经济持续、快速、稳定发展,综合国力不断增强。(1分)其它言之有理可酌情给分。变式练习2: (12分)阅读材料,回答问题。 结合表格内容提炼从19世纪中期到21世纪初期英国的城市印象发生变化的信息,并结合所学知识予以说明。答案:示例一 变化:由环境污染严重到蓝天绿地、环境优美。

说明:19世纪中期,由于工业化的不断深入,工业化过程中的英国产生了严重的环境污染问题,危害了人们的身心健康;21世纪,由于政府出台相应的保护环境的法律法规、向国外转移污染严重的产业、加强绿化等,英国城市的环境得到了改善。(10分)

示例二 变化:由侧重发展经济、忽视环境保护到在发展经济的过程中加强对环境的保护。

说明:工业革命时期,英国走了一条先污染、后治理的发展道路,结果造成了环境恶化;20世纪中后期以来,由于第三次科技革命的不断深化发展,英国社会经济结构发生重大调整,第三产业所占比例逐步上升,此外,人们环境保护意识的增强和政府执政理念的变化,也使英国城市的环境得到改善。(10分) 国共两党“合作—对抗—合作—对抗”的曲折经历发人深思。“合则兴,分则衰”,历史经验告诉我们,两党的合作不仅有助于两党的繁荣与发展,而且符合中华民族的根本利益和伟大祖国的核心利益;而每一次的分裂则使人民饱尝辛酸、民族遭受危难,严重伤害了民族利益。变式练习3:(12分)阅读下列材料,回答问题 试以新民主主义革命时期的史实论证材料中的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,条理清晰,论证严谨有力)答案:观点:国共两党和则利,分则害。(2分,可以有其他类似观点,要求表述全面,观点包含两党及中华民族的2分,仅仅包含两党或中华民族的1分)

论证:国民大革命时期,国共两党合作,促进了民主革命的发展:统一并巩固了广东革命根据地;取得了北伐战争的胜利;动摇了帝国主义统治中国的根基;为南京国民政府形式上完成国家统一奠定了基础。(3分)

土地革命时期,国共两党对峙,对两党和中华民族造成巨大创伤:中国民主革命陷入低潮;国共内战给人民带来灾难;日本获得可乘之机,逐步扩大了对中国的侵略,给中华民族带来巨大的灾难。(3分)

抗日战争时期,国共两党组成抗日民族统一战线,取得了抗日战争的伟大胜利:这是中国人民取得的反对外来侵略的完全胜利;增强了民族自尊心和自信心;提高了中国的国际地位。(2分)

解放战争时期,国共内战爆发,国民党丧失在大陆的统治权:内战给人民造成巨大伤害;中华民族至今尚未完成统一大业。(2分)

总之,两党“合则兴,分则衰”。变式练习题4.(12分)阅读材料,回答问题。 上面是一幅不完整的中国近代化(1840--1949)探索示意图,请根据所学知识指出此示意图在内容上的两个明显缺陷并说明理由。41.答案:

示例1:示意图中没有标出戊戌变法(2分)资产阶级维新派领导的戊戌变法主张学习西方君主立宪制度,发展资本主义,挽救民族危机,促进了思想解放,激发了民族意识,具有思想启蒙作用,促进了中国近代化进程。(4分)

示例2:示意图中没有标出新民主主义革命。(2分)中国共产党领导的新民主主义革命推翻了三座大山,结束了半殖民地半封建社会,建立了中华人民共和国,中国人民从此站起来了,为实现近代化和国家富强创造了根本前提(4分)其它言之成理也可得分材料《史记》与《世说新语》中记载的具有男性美的人物对比(节选)变式练习题5:(12分)阅读材料,回答问题。 比较材料并结合所学知识,指出材料所反映出审美观的不同之处,并分析出现这种不同的原因。 答案:(1)不同之处:(4分)《史记》中以高、白、胖、孔武有力等为男性美的标准;《世说新语》中男性美不仅以高、瘦、白、丽的容貌美为标准,也把注重风姿美、神情美、行为放达等作为男性美的标准。

(2)综合概括:(6分)秦末汉初战乱频繁,经济凋敝(社会发展水平较低)。魏晋国家分裂战乱频繁政局动荡不安(政治环境恶劣);庄园经济盛行(封建经济发展);士族制度的形成(特立独行士人群体的形成);受到庄子思想的影响,精神觉醒,追求个性(社会上普遍流行及时行乐的思想)。

(3)拓展:(2分)西汉初到魏晋时期男性审美标准的不同,反映了时代和社会的变化。魏晋时期的审美观念反映了人们对精神自由的向往以及对美好事物本身的追求。

(1)单考中国通史:古今贯通,多从古代考到晚清。

如

11古代选官制度——春秋至1905

131古代海洋利用——商朝至19世纪60年代

142清朝东北地区移民——清军入关至1911年

151儒学发展——先秦至晚清

161人口膨胀与人口压力——康雍乾至晚清

(2)单考世界通史

如

12交通信号灯——1868到20世纪80年代1.命题手法

(3)中外对比:

如

132爱因斯坦热兴起——20世纪二三十年代中外

141宋应星、牛顿二人科技成果——明朝中外对比

152孟子与苏格拉底——轴心时代的中西对比

162国际人口迁移与中国移民——中外对比

163清朝救济与英国济贫——中外对比

总之,40题既关注“小切口,深分析”,又关注“大跨度、宽领域”,既注意专题板块的条文绦细,又注重同一时代、同一角度的中外对比。一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略2.考查趋势:弱化记忆能力测试,注重对综合技能的考察一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略3.能力呈现:关照四大能力,但以前三大能力为主,第四大能力为辅

示例:在试题中的呈现:以获取和解读信息,调动和运用知识、描述和阐释事物为主,以探讨和论证事物为辅。

4.呈现热点

如

161人口膨胀与人口压力——二胎政策落地

162国际人口迁移与中国移民——《中国国际移民报告》蓝皮书

163清朝救济与英国济贫——精准扶贫

一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略(161第40题)40.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清朝取

消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上

普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱

、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口

从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化:一些地区“游手好闲者更数十倍于前”“田地贵少,寸土为金”;水土流失和草原沙化现象凸显;农业人均收益递减,各地民变此起彼伏。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料二 略

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。(12分)

(1)原因:统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作;高产作物的推广;税收制度的变革。

影响:人地关系紧张;土地过度开发,环境破坏;贫困化,社会矛盾加剧。一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略又如,163第40题。40.阅读材料,完成下要求。(25分)

材料一 社会救济略——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动法——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代济贫制度相比,西方现代福利制度有哪些发展。(7分)

?(1)共同目的:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。(6分)

相同:政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。(8分)

不同:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国救济制度体现了中国传统文化。(4分)

(2)从单纯的救济发展成为公民的社会权利,得到立法和制度上的保证;福利种类众多;覆盖面广,低收入阶层受惠多。(7分)一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略(2)以能力备考取代知识备考,加强核心能力训练。

近年来第40题考核的技能主要以归纳、比较、分析、解释、阐述、评价等为主,即要求考生根据材料并结合所学知识甚至生活常识,去概括某历史现象的的特点或多种历史现象的异同,分析产生的原因与历史作用等,判断考生是否真正掌握了综合运用历史学科技能去分析问题的方法。具体可参照下表:(3)利用四类语言,分解题干,提高审题能力。如152第41题:一、全国卷第40题的统计与分析,能力考查与应对策略题型语(规定回答问题的方式)

简述、分析、说明、概括、指出、评价、评述、评析、简评、论述、论证、阐述、阐释、描述、比较、解读

答项语(规定回答问题的内容)——历史事物的三个要素

①背景(原因、历史条件、目的、动机)②内容(过程、经过、活动、情况)③意义(性质、影响、评价、教训)

限定语(规定回答问题的范围)

时间:年、年代、世纪、时期、当时; 地域:中国、西欧、江南、中西部与东部、北方与南方

方面:政治、经济、思想文化等方面;答案来源:据材料……,据所学知识,据材料并结合所学知识

中心语:要求回答的中心内容。二、全国卷第41题的命题特点1.试题不断创新,年年“变脸”;

2.注重能力立意和素养立意,强调学科素养(时空观、史料证实、历史理解、历史解释、历史价值)

3.试题命制与学术成果、史学前沿动态联系密切;

4.均为开放性试题(答案不唯一,鼓励创造性思维和求异思维,答案多元化);

5.考查视角:论证历史问题、评论历史观点、提出不同看法三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧1. 考察视角 近6年全国卷第41题回顾三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧三、全国卷第41题的统计与分析,能力考查与答题技巧2.试题特点附:论证历史问题解题技巧

一、解题要领

1. 一般材料前半段反映历史问题的由来、发展;后半段得出影响、实质(分号隔开)——16(3)

2.排好版,得规范逻辑分。例1,论证历史问题

2013全国课标卷1--41.(12分)阅读材料,完成下列要求。历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。 图9 东汉十四州示意图 图10 唐开元十五道示意图

比较图9、图10,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。41.(12分)

示例一:

信息:汉代的州集中于黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

说明:汉唐间南方社会经济有了很大发展。

示例二:

信息:汉代州名与唐代道名有很大不同。

说明:唐代“道”的划分更注重山川地理形势。附:评论观点解题技巧

一、解题要领

1.先表态,得观点明确分;

2.想论点,得分层论点分;

3.找史实,得历史史实分;

4.做结论,得整体印象分;

5.排好版,得规范逻辑分。

二、解题三段式

1.观点:提炼——表态——阐释;

2.论证:史论结合,多角度分析,层次清晰,条理清楚;

3.结论:点明观点,评判,升华,拓展。例2,评论历史观点 根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式 。(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)附:找出不同看法解题技巧

一、解题要领

1. 提出不同观点;

2.论述观点;

3. 再次说明观点;例3,提出不同看法【解析】本题是开放性试题,以生产力诸要素与科学技术的关系(科学技术对于生产力的提高有着决定性的作用,科学技术通过渗透到生产力诸要素中发挥其巨大的作用)的“公式”为切入点,要求学生根据所学,对这一“公式”进行探讨,全面考查学生阅读和获取信息、调动和运用知识、描述和阐释事物以及论证探讨问题的多种能力。按照历史唯物主义的基本原理,生产力是人类征服和改造自然的能力,由劳动者、劳动工具和劳动对象以及生产组织形式等要素构成。该公式主要表明了科学技术对于提高生产力的贡献,近代以来科技作为第一生产力,使生产力各要素的效益发生增殖(代数性倍增),这是对材料公式的理解;而本题的落脚点还要运用史实探讨,可以依据世界近现代史上的两次工业革命和第三次科技革命的相关史实,选取科学技术与公式中一个或多个要素之间的关系进行论证。只要认可其中一个关系,并进行合理的论证即可。当然,也可以对公式进行修改、补充、否定或提出新公式,要求史论结合、言之有理即可。【答题示例1】就科学技术与公式中多个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术在生产力发展中确实具有乘法效应,能放大生产力诸要素(劳动力、劳动工具、劳动对象、生产管理等)。

(说明:从得高分的角度看,专家学者提出的某些观点,在一定条件下有其合理性;所以对其“合理性解读”更易于展开和获得高分。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,牛顿力学、热学等科技进步,促使了蒸汽机的出现和机器的广泛使用(生产工具的改进);进一步推动工厂制的产生和发展(生产管理水平的提高);进而促使煤炭大量开采、交通运输等新兴行业的产生和迅速发展,促使了“蒸汽时代”的来临。(劳动对象的扩展)。

可见,在科学技术的推动下,生产工具的改进速度加快,生产管理水平更加科学高效,劳动对象扩展迅速,科学技术放大了生产力诸要素,在生产力发展中确实具有乘法效应。

(3)再次说明观点:生产力诸要素的乘法效应有助于生产力水平的提高。

(说明:问题要求用世界近现代史的史实,与之最直接的就是三次工业革命中,科学技术对生产力诸要素的推动。任选自己熟悉的一次工业革命中相关史实论述即可。也可用第二、第三次工业革命的相关史实论述,其逻辑列表如下。)【答案示例2】就科学技术与公式中一个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术与生产管理具有相互促进、相互推动的作用。

(说明:本答案也是对专家观点“合理性解读”的角度作答,只是选取了其中一个要素进行阐述。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,随着机器生产的发展和推广,工厂制应运而生。工厂制的产生和发展,大大提高了生产管理水平,进而促进了生产力的发展;第二次工业革命时期,科学技术的发展促使了电气时代的到来,电气时代的到来为流水线生产创造了条件,进一步促进了生产管理的科学化,如流水线生产在汽车工业中的发明应用,大大提高了汽车生产效率,流水线生产进而促进生产力的发展。

综上,科学技术的进步有助于促进生产管理的科学化和效率提高,生产管理的科学化和效率提高又进一步推动生产力的发展和进步。

(3)再次说明观点:总之,科学技术的发展与生产管理的提高是相互作用的。

(说明:该答案选择一个要素生产管理进行论证,线索相对更清晰,也更有利于作答。选择什么要素,需要考生结合自己的知识储备,从自己熟悉的问题入手。)【答案示例3】就科学技术与公式中一个要素之间的关系进行论证。

(1)表明观点:科学技术有助于促进劳动对象的范围进一步扩大,劳动对象的多样化又促一进生产力的迅速发展。

(说明:本答案也是对专家观点“合理性解读”的角度作答,只是选取了其中一个要素进行阐述。)

(2)论述观点:第一次工业革命时期,科学技术促进了蒸汽机的发明和广泛运用,进而推动了煤矿开采、交通运输的发展,劳动对象范围扩大。第二次工业革命时期,电磁感应的发现、发电机、内燃机等科技发明,促进了汽车工业、石油化学工业的产生发展,劳动对象范围进一步扩大。第三次工业革命时期,相对论、量子力学等科学突破,为原子能时代、信息时代的到来创造了条件,进而推动了航空航天、计算机新兴行业的产生发展,劳动对象更加多样化。劳动对象更加多样化反过来又促进生产力在更多领域的深入发展。

(3)再次说明观点:总之,科学技术与劳动对象的变化相互推动、相互促进。

(说明:该答案选择一个要素劳动对象进行论证,与现实联系更加密切。)【赞同观点论证方案】

技术水平落后的农业时代,生产力进步速度有限;进入工业时代后,在科学技术的推动下,劳动者素质提高,劳动工具得以改进,生产管理更加科学高效等,这些因素使社会生产力迅猛发展。科学技术转化成生产力速度加快。特别提示:论证中要有2个或2个以上从不同角度选取的世界近现代史正确的史实,并对其中一个史实进行有理论联系的论证。四、全国卷第41题解题策略试用各类材料入题;试设思辩性较强的问题;试用各种史观阐释历史;试用各种方式开放;试用不同方式激发创造活力第41题是高考历史命题改革的“试验田”;多年来,命题人一直秉承“高考还是难一点好”的理念A.保持平常心态,面对难题沉着自信从2015年广西130139份文综试卷答题情况统计来看,41题总体得分偏低。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破1.了解试题类型,明确观点,有的放矢纵观近6年的全国卷第41题(历史论证题),大致分两类:

(1)历史阐释题:

观点提炼+阐释说明。如2013年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2014年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2015年全国Ⅱ卷。趋势(观点):

改革开放后法定假日总天数由少到多;

增加星期六为法定假日(形成双休日);

增加传统节日为法定节假日(如清明节、端午节);

成为法定假日的传统节日种类增多;

小长假出现或增多;

理由:

改革开放后,社会、经济发展迅速;

人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;

增加假日成为促进经济发展的一种手段;

政府更加注重民生;

政府重视传统文化习俗;

与国际接轨。

示例

趋势:改革开放后法定假日总天数从少到多。(4分)

原因:实行改革开放,社会、经济发展迅速;人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;增加假日成为促进经济发展的一种手段;政府更加注重民生。(8分)

四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破1.了解试题类型,明确观点,有的放矢纵观近6年的全国卷第41题(历史论证题),大致分两类:

(1)历史阐释题:

观点提炼+阐释说明。如2013年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2014年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2015年全国Ⅱ卷。

(2)历史探讨题:

观点判断+论证评价。如2011年全国新课标卷从两种观点中选其一;2012年全国新课标卷从赞成、反对、片面三种观点中选其一;2015年全国Ⅰ卷自主观点下多维阐释。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破2.找准关键词语,理顺思路,有格有式(1)历史阐释题中常见行为动词为“说明”(证明)、“阐述”(阐明并论述)。此类题答题步骤一般为两步:

①材料观点“为何”(是什么)

②论证过程“缘何”(为什么)

(2)历史探讨题中常见的行为动词为“评”、“评述”、“评论”、“评析”(评价并论述),“探讨”或“探究”(探索研讨)。此类题答题步骤一般为三步:

①材料观点“为何”(是什么)

②我的观点 “若何”(怎么样)

③论证过程“缘何”(为什么)提升小结提升小结四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------观点1:

西方崛起是欧洲自身文明发展延续的结果 ----------------------------------------------------------------------------------------------观点2:

西方崛起是本土文明延续和外来文明综合作用的结果对比之下,不难发现命题呈现的材料中为观点1提供的有效信息要比为观点2提供的多,所以作答观点1相对难度较小,得分率往往较高。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点 学者提出的某些观点在一定条件下总是有一定道理的,所以对学者观点进行合理的解读是一个较“讨巧”的得分手段。否定式的作答应谨慎使用,除非学者观点有明显瑕疵,且你的论据确凿。

再如:2012年新课标全国卷第41题考生持赞成、反对或另立观点均可,但从作答情况统计看,选择赞成的占88.5%,这从反面说明另立新论难度很大。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点(3)注意史论的时空限制,准确表述一个完整的历史观点 任何历史认识都是建立在一定的历史存在基础之上的,而时空就是历史存在的方式。因此,运用材料论证时,必须对材料进行时空上的甄别,以免出现论证逻辑错误。如2015年全国Ⅰ卷第41题:运用世界近现代史的史实对公式进行探讨。如果考生采用世界史在新航路开辟前的史实和中国史在1840年鸦片战争以前的史实,就会出现史料与史论时空不对应,史料不能印证史论成立。四、全国卷第41题解题策略B.把握解题技巧,面对难题巧妙突破3.牢记注意事项,规避风险,稳答稳扎(1)就材料中自己掌握史料最充分、最熟悉的一个观点进行论证(2)尽量不论证逆向思维观点或轻易否定材料中的顺向思维观点(3)注意史论的时空限制,准确表述一个完整的历史观点(4)“条分缕析”是增分的有效手段思路

1.是什么?(观点或修改建议)

2.为什么?(两个角度:原因及影响)

3.怎么样?(小结:上升到理论或史观的角度分析)

C.实战熟能生巧,面对难题从容不惧四、全国卷第41题解题策略变式练习题1. (12分)阅读表格材料,完成下列要求。 比较表一、表二,提取有关中美科技发展的信息,并结合所学知识予以说明。41. 表一:信息:美国,第二次工业革命成果。(2分)

说明:先进的资本主义制度;(1分)资本主义经济迅速发展。(1分)

信息:中国,以农产品为主要原料的手工业品和传统手工艺品发达。(2分)说明:半殖民地半封建社会;(1分)小农经济仍占主导地位。(1分)

表二:信息:中国、美国均为高新技术。(2分)说明:开辟了中国特色社会主义道路,改革开放;(1分)中国经济持续、快速、稳定发展,综合国力不断增强。(1分)其它言之有理可酌情给分。变式练习2: (12分)阅读材料,回答问题。 结合表格内容提炼从19世纪中期到21世纪初期英国的城市印象发生变化的信息,并结合所学知识予以说明。答案:示例一 变化:由环境污染严重到蓝天绿地、环境优美。

说明:19世纪中期,由于工业化的不断深入,工业化过程中的英国产生了严重的环境污染问题,危害了人们的身心健康;21世纪,由于政府出台相应的保护环境的法律法规、向国外转移污染严重的产业、加强绿化等,英国城市的环境得到了改善。(10分)

示例二 变化:由侧重发展经济、忽视环境保护到在发展经济的过程中加强对环境的保护。

说明:工业革命时期,英国走了一条先污染、后治理的发展道路,结果造成了环境恶化;20世纪中后期以来,由于第三次科技革命的不断深化发展,英国社会经济结构发生重大调整,第三产业所占比例逐步上升,此外,人们环境保护意识的增强和政府执政理念的变化,也使英国城市的环境得到改善。(10分) 国共两党“合作—对抗—合作—对抗”的曲折经历发人深思。“合则兴,分则衰”,历史经验告诉我们,两党的合作不仅有助于两党的繁荣与发展,而且符合中华民族的根本利益和伟大祖国的核心利益;而每一次的分裂则使人民饱尝辛酸、民族遭受危难,严重伤害了民族利益。变式练习3:(12分)阅读下列材料,回答问题 试以新民主主义革命时期的史实论证材料中的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,条理清晰,论证严谨有力)答案:观点:国共两党和则利,分则害。(2分,可以有其他类似观点,要求表述全面,观点包含两党及中华民族的2分,仅仅包含两党或中华民族的1分)

论证:国民大革命时期,国共两党合作,促进了民主革命的发展:统一并巩固了广东革命根据地;取得了北伐战争的胜利;动摇了帝国主义统治中国的根基;为南京国民政府形式上完成国家统一奠定了基础。(3分)

土地革命时期,国共两党对峙,对两党和中华民族造成巨大创伤:中国民主革命陷入低潮;国共内战给人民带来灾难;日本获得可乘之机,逐步扩大了对中国的侵略,给中华民族带来巨大的灾难。(3分)

抗日战争时期,国共两党组成抗日民族统一战线,取得了抗日战争的伟大胜利:这是中国人民取得的反对外来侵略的完全胜利;增强了民族自尊心和自信心;提高了中国的国际地位。(2分)

解放战争时期,国共内战爆发,国民党丧失在大陆的统治权:内战给人民造成巨大伤害;中华民族至今尚未完成统一大业。(2分)

总之,两党“合则兴,分则衰”。变式练习题4.(12分)阅读材料,回答问题。 上面是一幅不完整的中国近代化(1840--1949)探索示意图,请根据所学知识指出此示意图在内容上的两个明显缺陷并说明理由。41.答案:

示例1:示意图中没有标出戊戌变法(2分)资产阶级维新派领导的戊戌变法主张学习西方君主立宪制度,发展资本主义,挽救民族危机,促进了思想解放,激发了民族意识,具有思想启蒙作用,促进了中国近代化进程。(4分)

示例2:示意图中没有标出新民主主义革命。(2分)中国共产党领导的新民主主义革命推翻了三座大山,结束了半殖民地半封建社会,建立了中华人民共和国,中国人民从此站起来了,为实现近代化和国家富强创造了根本前提(4分)其它言之成理也可得分材料《史记》与《世说新语》中记载的具有男性美的人物对比(节选)变式练习题5:(12分)阅读材料,回答问题。 比较材料并结合所学知识,指出材料所反映出审美观的不同之处,并分析出现这种不同的原因。 答案:(1)不同之处:(4分)《史记》中以高、白、胖、孔武有力等为男性美的标准;《世说新语》中男性美不仅以高、瘦、白、丽的容貌美为标准,也把注重风姿美、神情美、行为放达等作为男性美的标准。

(2)综合概括:(6分)秦末汉初战乱频繁,经济凋敝(社会发展水平较低)。魏晋国家分裂战乱频繁政局动荡不安(政治环境恶劣);庄园经济盛行(封建经济发展);士族制度的形成(特立独行士人群体的形成);受到庄子思想的影响,精神觉醒,追求个性(社会上普遍流行及时行乐的思想)。

(3)拓展:(2分)西汉初到魏晋时期男性审美标准的不同,反映了时代和社会的变化。魏晋时期的审美观念反映了人们对精神自由的向往以及对美好事物本身的追求。

同课章节目录