第四节 输血和血型 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四节 输血和血型 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 409.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-06-06 11:44:51 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。第四节 输血和血型人教版教材七年级下册电视情节引入:

滴血认亲 小故事引入:

早在远古时代,人们就很敬畏地看待血液,认为它是生命的源泉,并试图用血液来延年益寿或者是挽救濒死的生命。

在古罗马的角斗场里,得胜的角斗士会把对方的血液喝下去,以期获得对方的勇气和力量。饮血疗法,也曾在世界上风行一时。

人教版教材七年级下册 据历史记载,1492年罗马教皇生病,喝了3个男孩子的血,结果连他在内4个人全部送了命。在医学不发达的年代,人们不可能真正利用输血治病。1616年,英国医生哈维发现了血液循环,为输血奠定了科学基础。1667年,有人成功地在狗之间进行了输血。同年,法国人丹尼斯首次把羊血输给一个贫血病人,病人的病情似乎好转了。后来,他又把羊血输给精神病患者,发现病人陷入休克状态,他又继续给病人输入羊血,结果病人死亡。在这种情况下,输血在法国被禁止了,这个禁令甚至被扩大到几乎整个欧洲。在这以后的150年间,输血进入“黑暗时代”。 直到19世纪,英国妇产科医生布伦德尔才重新尝试输血。他发现了动物血输给人的危险性,主张用人血相输。1818年,他成功地用输血救活了一名产后大出血的产妇,成为人类历史上成功输血的第一例。接着,许多医生循着布伦德尔的足迹,对输血的方法和器械作了各种改进,使许多濒临绝境的病人,在接受输血之后,重新恢复了健康。

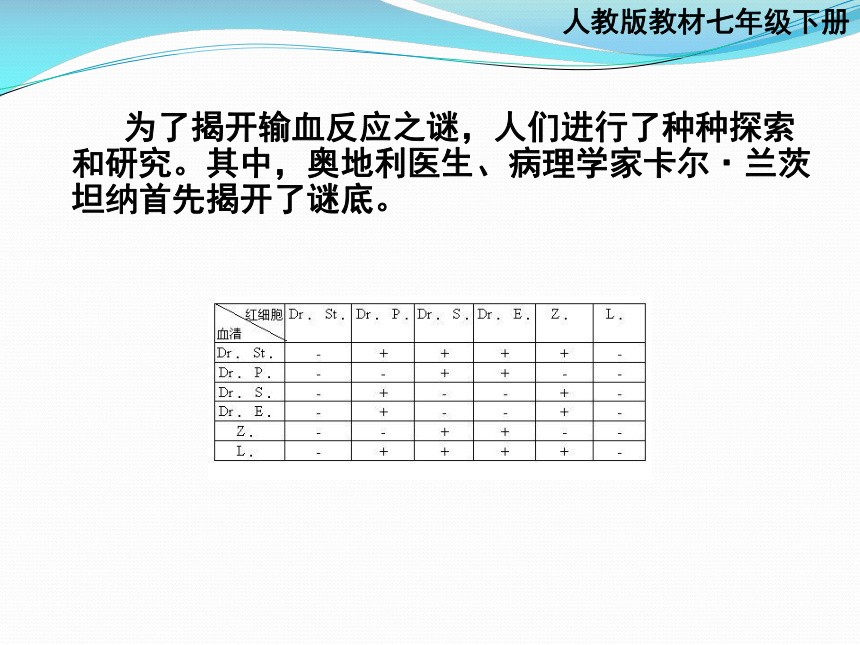

然而,在大量的输血临床实践中,事故却接连发生:有的病人在接受输血后,会突然出现发冷发热、头痛胸闷、呼吸紧迫和心脏衰竭等症状,甚至会死亡。开始人们认为这也许是输入的血液发生凝固造成的。但当有效地解决了防止血液凝固的问题以后,输血反应仍经常发生。人们又猜测,可能是输血过程中细菌感染而引起的,然而严格采用了无菌术后,危险依然时常发生。人教版教材七年级下册 为了揭开输血反应之谜,人们进行了种种探索和研究。其中,奥地利医生、病理学家卡尔·兰茨坦纳首先揭开了谜底。人教版教材七年级下册 根据上述结果,1901年,兰茨坦纳正式宣布:人类有三种血型,不同血型的红细胞和血清相混而产生的凝集,是导致输血反应的真正原因。他指出,这一发现对于临床输血有潜在的重要意义。他还用A型和B型的血清,制成用来测定人类血型的标准血清。只要输血前预先测定血型,选择与病人相同血型的输血者,就可以保证输血的安全。 人教版教材七年级下册 ABO血型的发现,为临床输血铺平了道路,使它成为一项有效的治疗手段。兰茨坦纳以他划时代的发现,获得了1930年诺贝尔医学生理学奖。兰茨坦纳1868年6月14日出生于维也纳,1943年6月25日在纽约去世。在他的一生中,发现了ABO、MN、P、Rh等许多血型,对人类血型研究作出了重大贡献,赢得了“血型之父”的誉称。人教版教材七年级下册卡尔·兰德斯坦纳(Karl·Landsteiner)是奥地利著名医学家。他因发现了A、B、O、AB四种血型中的前三种,而于1930年获得诺贝尔医学及生理学奖。 人教版教材七年级下册血量:成年人全身血液的总量约占体重的7%—8%,一般在4200~4800毫升左右。 不超过10%(400毫升)——生理无症状 超过20%(800~1000毫升)——休克症状 超过30%(1200~1500毫升)——危及生命输血一次急性失血人教版教材七年级下册O型 A型B型 AB型 标准血清A 标准血清B人教版教材七年级下册血清

凝集素 无红细胞

凝集原A型B型AB型O型人教版教材七年级下册A凝集原B凝集原++抗A凝集素(抗A)抗B凝集素 (抗B)凝集反应人教版教材七年级下册安全输血交叉配型实验:输血时,主要考虑献血者的红细胞与受血者的血清之间是否发生凝集反应,同时还要考虑受血者的红细胞和献血者的血清直接是否发生凝集反应。输血原则:以输同型血为原则。交叉配型成功后输入异型血,应当以少量且缓慢为原则。人教版教材七年级下册人教版教材七年级下册最强血型???成分输血:

比如烧伤病人、血小板缺少的病人、地中海型贫血病病人,学生通过分析得出成分输血可以提高病人的治疗效果,避免大量的血液浪费。人教版教材七年级下册1、无偿献血是国际卫生组织、国际红十字会推崇的献血形式。2、据世界卫生组织统计,献血人数占一国人口总数的4%,即能满足全国临床用血的需要。当前世界上很多国家已经做到了临床用血来自无偿献血。如:瑞士每年参加献血的人数占全国的9%;美国每年参加献血的人数约占8%;其次,是日本,占7%。3、世界卫生组织与国际输血协会等组织将每年6月14日定为“世界献血者日”。无偿献血:18-55周岁的健康公民自愿献血

人教版教材七年级下册

滴血认亲 小故事引入:

早在远古时代,人们就很敬畏地看待血液,认为它是生命的源泉,并试图用血液来延年益寿或者是挽救濒死的生命。

在古罗马的角斗场里,得胜的角斗士会把对方的血液喝下去,以期获得对方的勇气和力量。饮血疗法,也曾在世界上风行一时。

人教版教材七年级下册 据历史记载,1492年罗马教皇生病,喝了3个男孩子的血,结果连他在内4个人全部送了命。在医学不发达的年代,人们不可能真正利用输血治病。1616年,英国医生哈维发现了血液循环,为输血奠定了科学基础。1667年,有人成功地在狗之间进行了输血。同年,法国人丹尼斯首次把羊血输给一个贫血病人,病人的病情似乎好转了。后来,他又把羊血输给精神病患者,发现病人陷入休克状态,他又继续给病人输入羊血,结果病人死亡。在这种情况下,输血在法国被禁止了,这个禁令甚至被扩大到几乎整个欧洲。在这以后的150年间,输血进入“黑暗时代”。 直到19世纪,英国妇产科医生布伦德尔才重新尝试输血。他发现了动物血输给人的危险性,主张用人血相输。1818年,他成功地用输血救活了一名产后大出血的产妇,成为人类历史上成功输血的第一例。接着,许多医生循着布伦德尔的足迹,对输血的方法和器械作了各种改进,使许多濒临绝境的病人,在接受输血之后,重新恢复了健康。

然而,在大量的输血临床实践中,事故却接连发生:有的病人在接受输血后,会突然出现发冷发热、头痛胸闷、呼吸紧迫和心脏衰竭等症状,甚至会死亡。开始人们认为这也许是输入的血液发生凝固造成的。但当有效地解决了防止血液凝固的问题以后,输血反应仍经常发生。人们又猜测,可能是输血过程中细菌感染而引起的,然而严格采用了无菌术后,危险依然时常发生。人教版教材七年级下册 为了揭开输血反应之谜,人们进行了种种探索和研究。其中,奥地利医生、病理学家卡尔·兰茨坦纳首先揭开了谜底。人教版教材七年级下册 根据上述结果,1901年,兰茨坦纳正式宣布:人类有三种血型,不同血型的红细胞和血清相混而产生的凝集,是导致输血反应的真正原因。他指出,这一发现对于临床输血有潜在的重要意义。他还用A型和B型的血清,制成用来测定人类血型的标准血清。只要输血前预先测定血型,选择与病人相同血型的输血者,就可以保证输血的安全。 人教版教材七年级下册 ABO血型的发现,为临床输血铺平了道路,使它成为一项有效的治疗手段。兰茨坦纳以他划时代的发现,获得了1930年诺贝尔医学生理学奖。兰茨坦纳1868年6月14日出生于维也纳,1943年6月25日在纽约去世。在他的一生中,发现了ABO、MN、P、Rh等许多血型,对人类血型研究作出了重大贡献,赢得了“血型之父”的誉称。人教版教材七年级下册卡尔·兰德斯坦纳(Karl·Landsteiner)是奥地利著名医学家。他因发现了A、B、O、AB四种血型中的前三种,而于1930年获得诺贝尔医学及生理学奖。 人教版教材七年级下册血量:成年人全身血液的总量约占体重的7%—8%,一般在4200~4800毫升左右。 不超过10%(400毫升)——生理无症状 超过20%(800~1000毫升)——休克症状 超过30%(1200~1500毫升)——危及生命输血一次急性失血人教版教材七年级下册O型 A型B型 AB型 标准血清A 标准血清B人教版教材七年级下册血清

凝集素 无红细胞

凝集原A型B型AB型O型人教版教材七年级下册A凝集原B凝集原++抗A凝集素(抗A)抗B凝集素 (抗B)凝集反应人教版教材七年级下册安全输血交叉配型实验:输血时,主要考虑献血者的红细胞与受血者的血清之间是否发生凝集反应,同时还要考虑受血者的红细胞和献血者的血清直接是否发生凝集反应。输血原则:以输同型血为原则。交叉配型成功后输入异型血,应当以少量且缓慢为原则。人教版教材七年级下册人教版教材七年级下册最强血型???成分输血:

比如烧伤病人、血小板缺少的病人、地中海型贫血病病人,学生通过分析得出成分输血可以提高病人的治疗效果,避免大量的血液浪费。人教版教材七年级下册1、无偿献血是国际卫生组织、国际红十字会推崇的献血形式。2、据世界卫生组织统计,献血人数占一国人口总数的4%,即能满足全国临床用血的需要。当前世界上很多国家已经做到了临床用血来自无偿献血。如:瑞士每年参加献血的人数占全国的9%;美国每年参加献血的人数约占8%;其次,是日本,占7%。3、世界卫生组织与国际输血协会等组织将每年6月14日定为“世界献血者日”。无偿献血:18-55周岁的健康公民自愿献血

人教版教材七年级下册