致蒋经国先生信 课件

图片预览

文档简介

课件29张PPT。致蒋经国先生信廖承志

语文版九年级上册课堂导入 请同学们听听余光中先生的《乡愁》,在《乡愁》这首诗中,余光中先生表达了自己盼望着能早日回归祖国的怀抱的真挚情感,台湾同胞们都日思夜想回到祖国,虽是一浅浅海峡却阻隔着多少血浓于水的亲情!每一个有良知的炎黄子孙都期待着,企盼着游子归来的一天,每一个正直的炎黄子孙都在为祖国统一不懈地努力着。1982年7月24日一直在为祖国统一大业奔走的廖承志给当时在台湾的国民党中央主席蒋经国写了一封信。字里行间,充盈着民族大义,感人肺腑。今天我们一起来学习这封信。书信简介 本文是一封书信书信大致可以分为两类,就是用于私人交往的一般书信和用于公事交往的专用书信。

专用书信与一般书信基本相同,有4个特点,即:

大多有标题 ;一事一信 ;一般不用问候语,也可以不用结尾语 ;有的要加盖公章。一般书信的格式 1.称谓 构成:完整的称谓由姓名、称呼和修饰语三部分组成,如“尊敬的王芳老师”。往往是关系越亲密称呼越简化,如“哥哥”、“王老师”等。称呼对方要注意礼貌,给长辈写信应该按照亲属关系来称呼,一般不宜直呼其名,给平辈或晚辈写信,可以随便些。 位置:称谓写在第一行的顶格位置上,后面加冒号。 2.问候 问候语应在称谓的下一行空两格的位置起笔,可以单独成段。一般说来,问候语的位置在正文前和称谓后。 书信简介3.正文 正文部分在书信中有相对的独立性。

正文的格式与一般文章相同。内容多的信可分段写。每段开头要另起一行,在空两格的位置起笔。4.结尾语 结尾语的书写有特殊规定:如“祝你健康”,“祝你”可写在正文后,也可写在正文下一行空两格位置书写,“健康”在“祝你”下一行顶格书写,以表示对对方的尊敬。 书信简介5.署名 在结尾语的右下方写上写信人的身份和姓名。注意:署名书写要工整,易于让对方辨认。6.日期 在具名的下一行应写上完整的日期,一般包括年、月、日。

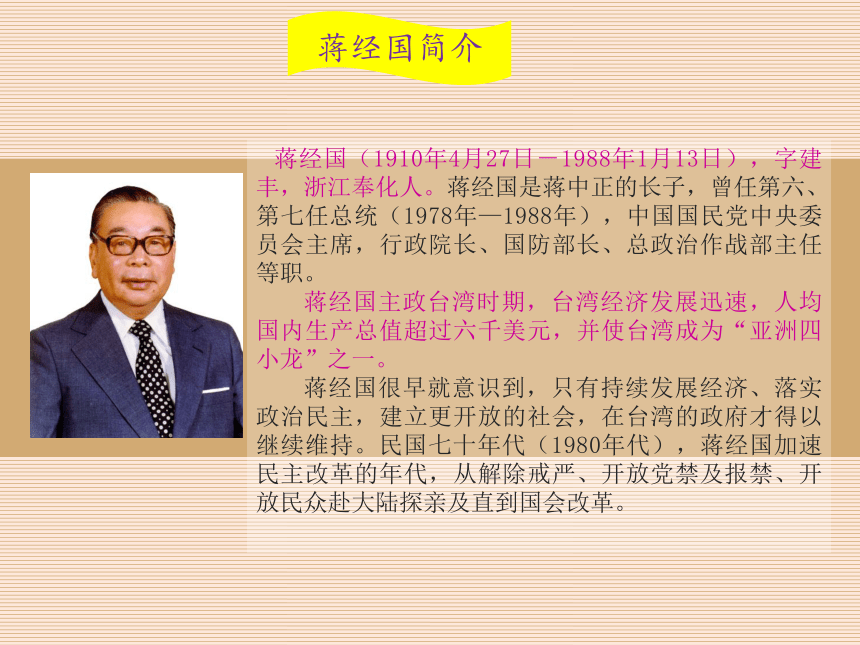

注意:具名在前,日期在后,均在信的右下方。 书信简介范例作者简介廖承志(1908—1983)无产阶级革命家、杰出的社会活动家,党和国家的优秀领导人,通晓5种外语,擅长书法、诗词、戏剧。早期积极投身革命活动,新中国建立后,长期致力于巩固和发展包括台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞在内的爱国统一战线,为祖国的统一事业作出了重大的贡献。蒋经国简介 蒋经国(1910年4月27日-1988年1月13日),字建丰,浙江奉化人。蒋经国是蒋中正的长子,曾任第六、第七任总统(1978年—1988年),中国国民党中央委员会主席,行政院长、国防部长、总政治作战部主任等职。

蒋经国主政台湾时期,台湾经济发展迅速,人均国内生产总值超过六千美元,并使台湾成为“亚洲四小龙”之一。

蒋经国很早就意识到,只有持续发展经济、落实政治民主,建立更开放的社会,在台湾的政府才得以继续维持。民国七十年代(1980年代),蒋经国加速民主改革的年代,从解除戒严、开放党禁及报禁、开放民众赴大陆探亲及直到国会改革。

写作背景 新中国成立后,毛泽东主席就提出“一定要解放台湾”,1979年1月全国人大常委会发表《台湾同胞书》,提出“和平解决”台湾问题的方针,此后邓小平又提出了“一国两制”的原则。三年后廖承志给蒋经国写了这封书信,劝说他为祖国和平统一作出贡献。1982年7月24日,廖承志给蒋经国发出的公开信,刊发在7月25日《人民日报》上,出乎台湾当局的意料,引起海内外瞩目。 与本文有关的时政名词解释。1.三民主义

三民主义是伟大的民主革命先行者孙中山先生创立的政治思想,并成为中国资产阶级民主革命的政治纲领。孙中山的三民主义主要包括民族主义、民权主义和民生主义。孙中山的三民主义有着很大的局限性,它也未能解决中国革命的根本问题。

2.国共合作:国共合作: 指中国近代和当代有举足轻重影响的两个

政党——即中国国民党和中国共产党的关系。两党自

上世纪以来20年代,经历两次合作。写作背景 第一次国共合作,即在大革命时期,中国共产党同中国国民党首次建立的合作,目的是为进行反帝反封建的国民革命,以孙中山的新三民主义为合作的政治基础。第一次国共合作采取党内合作形式。国民党主事者是孙中山。第二次国共合作没有具体形式:形式上为国民政府领导,实际上是中国共产党领导,保持着政治上、组织上的独立性。合作的政治基础是反对日本帝国主义侵略,一直维持到抗日战争结束。国民党主事者是蒋介石 。写作背景咎( ) 咫尺( )

赘( ) 诠察( )

厝( ) 东隅( )

晤( ) 绸缪( )

逾( ) 毋庸( )

盍( ) 悖谬( )jiùzhǐzhuìquáncuòyúwùchóu móuyúwù yōnghébeì miù匆匆一晤:

历历在目:

此诚憾事:

悬 念:晤,见面。形容某种情景清清楚楚地展现在眼前。各得其所:诚,实在、的确。挂念。各如其所愿,后来也表示每个人或事物

都得到适当的安置。字·词·音局促东隅:

迁延不绝:

推 诿:

当断不断:

徒生困扰:

焉能自保:

不 胜:

面 聆:

祺:

了吾弟孝心:局促,狭隘;东隅,东南角落。意指

居住在狭隘的台湾。拖延时日,拿不定主意。把责任推给别人,也作推委。到了应该做出决断的时候,而不能决断。徒,空、白白的。焉,怎么。非常;十分。当面听取。吉祥。了,了结、结束。字·词·音听读课文,把握文章整体结构。(1-2)由私交入手,引入正题。(3-5)规劝蒋为统一而努力。(6-8)总结全文,以私交之谊打动人心。从民族利益来说(3)从历史责任来说(4)从个人抱负来说(5)主

体整体感知新课讲解 作者一方面申明大义晓之以理;一方面对蒋经国不利于祖国和平统一的言论进行了反驳,作者反驳了哪些不利于祖国和平统一的言论?反驳语言有何特点?不接触,不谈判,不妥协

“罪人”、“投降”、“屈事”、“吃亏”、 “上当”

“以三民主义统一中国”

台湾 “经济繁荣,社会民主,民生乐利”

作者在反驳时做到批中肯,说理透彻,语气委婉,鼓励热情,措辞适当,既坚持了原则,又有利于对方接受。 在规劝之言中,作者反驳了蒋经国的哪些错误观点?理由是什么?“不接触、不谈判,不妥协。”“罪人”之说自古领土不可分割好处:对各方有利坏处:困忧徒生

外人图我台湾愿弟慎思新课讲解“投降、屈事、吃亏、上当”之说三民主义统一中国台湾“经济繁荣、社会民主、民生民利”三次合作,大责难谢不发党私之论不现实,自欺欺人从对方考虑,两党共存,振兴中华。(好处)否则偏安之局,焉能自保。(坏处)望弟再思新课讲解就个人抱负之论好处:对国家民族有所交代对自己而言,忠孝两全。坏处:身后事何以自了。一念之间尚望三思新课讲解 这篇文章旨在劝说蒋经国为实现祖国的和平统一做出贡献,作者是从哪些角度来劝说的?是怎样劝说的?主要从三个角度来劝说:

1、从大势所趋,民心所向及亚太地区局势稳定和世界和平角度来劝说。(民族利益)

2、从回顾国共两党的合作历史,希望两党合作,共图振兴中华大业的角度来劝说。(历史责任)

3、从忠孝的角度劝说。(个人抱负)说理慎思再思三思民族利益历史责任个人抱负不统一的危害(反面假设)(正面劝说)新课讲解 1、从第一自然段可以看出本文言辞上有什么特点?这样写有什么作用? 言辞十分诚恳、真挚。既有对儿时友情的留恋,又有对离别多年后的牵挂,这样拉近了彼此之间的距离,引起对方情感的共鸣,使自己的观点易于让对方接受认同。2、第二自然段在全文有什么作用? 义正词严地提出自己的观点,指出对方观点的错误,点明了书信的中心和主旨。问题探究 3、台湾问题的解决,对全中国人民都有哪些好处?对蒋经国又有什么好处? 对全中国人民的好处:台湾同胞可安居乐业,两岸各族人民可解骨肉分离之痛,在台诸前辈及大陆人员亦可各得其所。

对蒋经国的好处:成此伟业,必为举国尊敬,世人推崇,功在国家,名留青史。 作者在反驳时做到批中肯,说理透彻,语气委婉,鼓励热情,措辞适当,既坚持了原则,又有利于对方接受。

课文引用这些错误的言论使得劝说更具有针对性,也更有说服力。4、反驳语言有何特点?问题探究 5、反面假设:如果祖国不统一对台湾会产生怎样的危害? 作者认为,局促东隅终不是长久之计,会徒生困扰,蒋先生亦难辞其咎;和平统一台湾纯属内政,外人的巧言令色会损害民族利益,当断不断,必受其乱;到最后会导致国民党的灭亡,连自保都难。 文章开头和结尾畅叙阔别情思,句句包含着真切的情感,能以情贯全文,以情动人,表现了廖承志不计个人恩怨,以国家利益为先的宽广胸怀,也体现了他对蒋经国的深切关怀。6、文章由私交写起,最后由私交之谊结尾,这样写有何作用?问题探究 7、文中“愿弟慎思” “望弟再思” “渴望三思”这三句话对内容的推进和感情的表达起了什么作用? “愿弟慎思” “望弟再思” “渴望三思”这三句话使表述的内容层层深入,由国家民族的利益至个人的抱负前途,表现出作者为对方设想周到,关怀备至。此三句作为三段文字的结束语,层次清楚,结构严谨。问题探究拓展延伸 记载台湾岛的文献距今1700年,那是三国时期吴国人沈莹对东南沿海风土人情的记录,书名为《临海水土志》。 早年有沿海百夷部落登岛,先后与该地波里尼西亚岛族人混血成为台湾土著。 隋朝时,政府派万余人渡海去台湾,有相当一部分人留居岛上,成为大陆到台湾的又一批居民。 宋朝,在台湾岛链中的澎湖岛设立行政机构,将台湾岛纳入行政治辖和版图。 郑氏家族一度占据台湾岛,成为海盗集团主力,后被政府招安成为明朝沿海贸易官员,扮演着中国与外部世界贸易的中介角色。设立承天府,全面治理台湾岛。 1714年清政府派人到台湾测绘地图,以后一直将台湾岛视为“东南沿海七省之门户”。 日本发动侵略中国的“甲午战争”,次年,清政府战败,被迫签订《马关条约》割让台湾岛, 1945年8月,世界反法西斯战争胜利,中国的抗日战争胜利,台湾及澎湖列岛依照中、美、英签署的《开罗宣言》和中、美、英、苏签署的《波茨坦公告》规定,归还中国。 中国大陆与台湾分离的历史,完全是帝国主义列强侵略和殖民的结果,完全是中国长期衰弱和内乱的结果。中国的统一,不仅是民族复兴的标志,更是两岸中国人走向全面现代化必须要面对的客观事实。拓展延伸写作特色

内容:此信写的是廖承志同志为促进祖国统一大业与蒋经国先生进行了推心置腹的恳谈,信的内容微言大义,语短情长,具有强烈的感染力。

语言:全文气质凝重,文彩斐然,句式长短相宜,词语顿挫有节,音调高低抑扬,余韵久远,其味无穷。课堂小结 昨天的中国,是一个古老并创造了灿烂文明的大国;今天的中国,是一个改革开放与和平崛起的大国;明天的中国,将是一个热爱和平和充满希望的大国。中国的统一与此相应,昨天是一个崇尚统一并以统一为历史主流的中国;今天是一个尚未统一但正早发展中走向统一的中国;明天必将是一个更具活力的统一的中国。事实已经并将继续证明:一个中国原则天经地义,两岸关系发展民心所向,中国完全统一势在必然。谢谢观看!

语文版九年级上册课堂导入 请同学们听听余光中先生的《乡愁》,在《乡愁》这首诗中,余光中先生表达了自己盼望着能早日回归祖国的怀抱的真挚情感,台湾同胞们都日思夜想回到祖国,虽是一浅浅海峡却阻隔着多少血浓于水的亲情!每一个有良知的炎黄子孙都期待着,企盼着游子归来的一天,每一个正直的炎黄子孙都在为祖国统一不懈地努力着。1982年7月24日一直在为祖国统一大业奔走的廖承志给当时在台湾的国民党中央主席蒋经国写了一封信。字里行间,充盈着民族大义,感人肺腑。今天我们一起来学习这封信。书信简介 本文是一封书信书信大致可以分为两类,就是用于私人交往的一般书信和用于公事交往的专用书信。

专用书信与一般书信基本相同,有4个特点,即:

大多有标题 ;一事一信 ;一般不用问候语,也可以不用结尾语 ;有的要加盖公章。一般书信的格式 1.称谓 构成:完整的称谓由姓名、称呼和修饰语三部分组成,如“尊敬的王芳老师”。往往是关系越亲密称呼越简化,如“哥哥”、“王老师”等。称呼对方要注意礼貌,给长辈写信应该按照亲属关系来称呼,一般不宜直呼其名,给平辈或晚辈写信,可以随便些。 位置:称谓写在第一行的顶格位置上,后面加冒号。 2.问候 问候语应在称谓的下一行空两格的位置起笔,可以单独成段。一般说来,问候语的位置在正文前和称谓后。 书信简介3.正文 正文部分在书信中有相对的独立性。

正文的格式与一般文章相同。内容多的信可分段写。每段开头要另起一行,在空两格的位置起笔。4.结尾语 结尾语的书写有特殊规定:如“祝你健康”,“祝你”可写在正文后,也可写在正文下一行空两格位置书写,“健康”在“祝你”下一行顶格书写,以表示对对方的尊敬。 书信简介5.署名 在结尾语的右下方写上写信人的身份和姓名。注意:署名书写要工整,易于让对方辨认。6.日期 在具名的下一行应写上完整的日期,一般包括年、月、日。

注意:具名在前,日期在后,均在信的右下方。 书信简介范例作者简介廖承志(1908—1983)无产阶级革命家、杰出的社会活动家,党和国家的优秀领导人,通晓5种外语,擅长书法、诗词、戏剧。早期积极投身革命活动,新中国建立后,长期致力于巩固和发展包括台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞在内的爱国统一战线,为祖国的统一事业作出了重大的贡献。蒋经国简介 蒋经国(1910年4月27日-1988年1月13日),字建丰,浙江奉化人。蒋经国是蒋中正的长子,曾任第六、第七任总统(1978年—1988年),中国国民党中央委员会主席,行政院长、国防部长、总政治作战部主任等职。

蒋经国主政台湾时期,台湾经济发展迅速,人均国内生产总值超过六千美元,并使台湾成为“亚洲四小龙”之一。

蒋经国很早就意识到,只有持续发展经济、落实政治民主,建立更开放的社会,在台湾的政府才得以继续维持。民国七十年代(1980年代),蒋经国加速民主改革的年代,从解除戒严、开放党禁及报禁、开放民众赴大陆探亲及直到国会改革。

写作背景 新中国成立后,毛泽东主席就提出“一定要解放台湾”,1979年1月全国人大常委会发表《台湾同胞书》,提出“和平解决”台湾问题的方针,此后邓小平又提出了“一国两制”的原则。三年后廖承志给蒋经国写了这封书信,劝说他为祖国和平统一作出贡献。1982年7月24日,廖承志给蒋经国发出的公开信,刊发在7月25日《人民日报》上,出乎台湾当局的意料,引起海内外瞩目。 与本文有关的时政名词解释。1.三民主义

三民主义是伟大的民主革命先行者孙中山先生创立的政治思想,并成为中国资产阶级民主革命的政治纲领。孙中山的三民主义主要包括民族主义、民权主义和民生主义。孙中山的三民主义有着很大的局限性,它也未能解决中国革命的根本问题。

2.国共合作:国共合作: 指中国近代和当代有举足轻重影响的两个

政党——即中国国民党和中国共产党的关系。两党自

上世纪以来20年代,经历两次合作。写作背景 第一次国共合作,即在大革命时期,中国共产党同中国国民党首次建立的合作,目的是为进行反帝反封建的国民革命,以孙中山的新三民主义为合作的政治基础。第一次国共合作采取党内合作形式。国民党主事者是孙中山。第二次国共合作没有具体形式:形式上为国民政府领导,实际上是中国共产党领导,保持着政治上、组织上的独立性。合作的政治基础是反对日本帝国主义侵略,一直维持到抗日战争结束。国民党主事者是蒋介石 。写作背景咎( ) 咫尺( )

赘( ) 诠察( )

厝( ) 东隅( )

晤( ) 绸缪( )

逾( ) 毋庸( )

盍( ) 悖谬( )jiùzhǐzhuìquáncuòyúwùchóu móuyúwù yōnghébeì miù匆匆一晤:

历历在目:

此诚憾事:

悬 念:晤,见面。形容某种情景清清楚楚地展现在眼前。各得其所:诚,实在、的确。挂念。各如其所愿,后来也表示每个人或事物

都得到适当的安置。字·词·音局促东隅:

迁延不绝:

推 诿:

当断不断:

徒生困扰:

焉能自保:

不 胜:

面 聆:

祺:

了吾弟孝心:局促,狭隘;东隅,东南角落。意指

居住在狭隘的台湾。拖延时日,拿不定主意。把责任推给别人,也作推委。到了应该做出决断的时候,而不能决断。徒,空、白白的。焉,怎么。非常;十分。当面听取。吉祥。了,了结、结束。字·词·音听读课文,把握文章整体结构。(1-2)由私交入手,引入正题。(3-5)规劝蒋为统一而努力。(6-8)总结全文,以私交之谊打动人心。从民族利益来说(3)从历史责任来说(4)从个人抱负来说(5)主

体整体感知新课讲解 作者一方面申明大义晓之以理;一方面对蒋经国不利于祖国和平统一的言论进行了反驳,作者反驳了哪些不利于祖国和平统一的言论?反驳语言有何特点?不接触,不谈判,不妥协

“罪人”、“投降”、“屈事”、“吃亏”、 “上当”

“以三民主义统一中国”

台湾 “经济繁荣,社会民主,民生乐利”

作者在反驳时做到批中肯,说理透彻,语气委婉,鼓励热情,措辞适当,既坚持了原则,又有利于对方接受。 在规劝之言中,作者反驳了蒋经国的哪些错误观点?理由是什么?“不接触、不谈判,不妥协。”“罪人”之说自古领土不可分割好处:对各方有利坏处:困忧徒生

外人图我台湾愿弟慎思新课讲解“投降、屈事、吃亏、上当”之说三民主义统一中国台湾“经济繁荣、社会民主、民生民利”三次合作,大责难谢不发党私之论不现实,自欺欺人从对方考虑,两党共存,振兴中华。(好处)否则偏安之局,焉能自保。(坏处)望弟再思新课讲解就个人抱负之论好处:对国家民族有所交代对自己而言,忠孝两全。坏处:身后事何以自了。一念之间尚望三思新课讲解 这篇文章旨在劝说蒋经国为实现祖国的和平统一做出贡献,作者是从哪些角度来劝说的?是怎样劝说的?主要从三个角度来劝说:

1、从大势所趋,民心所向及亚太地区局势稳定和世界和平角度来劝说。(民族利益)

2、从回顾国共两党的合作历史,希望两党合作,共图振兴中华大业的角度来劝说。(历史责任)

3、从忠孝的角度劝说。(个人抱负)说理慎思再思三思民族利益历史责任个人抱负不统一的危害(反面假设)(正面劝说)新课讲解 1、从第一自然段可以看出本文言辞上有什么特点?这样写有什么作用? 言辞十分诚恳、真挚。既有对儿时友情的留恋,又有对离别多年后的牵挂,这样拉近了彼此之间的距离,引起对方情感的共鸣,使自己的观点易于让对方接受认同。2、第二自然段在全文有什么作用? 义正词严地提出自己的观点,指出对方观点的错误,点明了书信的中心和主旨。问题探究 3、台湾问题的解决,对全中国人民都有哪些好处?对蒋经国又有什么好处? 对全中国人民的好处:台湾同胞可安居乐业,两岸各族人民可解骨肉分离之痛,在台诸前辈及大陆人员亦可各得其所。

对蒋经国的好处:成此伟业,必为举国尊敬,世人推崇,功在国家,名留青史。 作者在反驳时做到批中肯,说理透彻,语气委婉,鼓励热情,措辞适当,既坚持了原则,又有利于对方接受。

课文引用这些错误的言论使得劝说更具有针对性,也更有说服力。4、反驳语言有何特点?问题探究 5、反面假设:如果祖国不统一对台湾会产生怎样的危害? 作者认为,局促东隅终不是长久之计,会徒生困扰,蒋先生亦难辞其咎;和平统一台湾纯属内政,外人的巧言令色会损害民族利益,当断不断,必受其乱;到最后会导致国民党的灭亡,连自保都难。 文章开头和结尾畅叙阔别情思,句句包含着真切的情感,能以情贯全文,以情动人,表现了廖承志不计个人恩怨,以国家利益为先的宽广胸怀,也体现了他对蒋经国的深切关怀。6、文章由私交写起,最后由私交之谊结尾,这样写有何作用?问题探究 7、文中“愿弟慎思” “望弟再思” “渴望三思”这三句话对内容的推进和感情的表达起了什么作用? “愿弟慎思” “望弟再思” “渴望三思”这三句话使表述的内容层层深入,由国家民族的利益至个人的抱负前途,表现出作者为对方设想周到,关怀备至。此三句作为三段文字的结束语,层次清楚,结构严谨。问题探究拓展延伸 记载台湾岛的文献距今1700年,那是三国时期吴国人沈莹对东南沿海风土人情的记录,书名为《临海水土志》。 早年有沿海百夷部落登岛,先后与该地波里尼西亚岛族人混血成为台湾土著。 隋朝时,政府派万余人渡海去台湾,有相当一部分人留居岛上,成为大陆到台湾的又一批居民。 宋朝,在台湾岛链中的澎湖岛设立行政机构,将台湾岛纳入行政治辖和版图。 郑氏家族一度占据台湾岛,成为海盗集团主力,后被政府招安成为明朝沿海贸易官员,扮演着中国与外部世界贸易的中介角色。设立承天府,全面治理台湾岛。 1714年清政府派人到台湾测绘地图,以后一直将台湾岛视为“东南沿海七省之门户”。 日本发动侵略中国的“甲午战争”,次年,清政府战败,被迫签订《马关条约》割让台湾岛, 1945年8月,世界反法西斯战争胜利,中国的抗日战争胜利,台湾及澎湖列岛依照中、美、英签署的《开罗宣言》和中、美、英、苏签署的《波茨坦公告》规定,归还中国。 中国大陆与台湾分离的历史,完全是帝国主义列强侵略和殖民的结果,完全是中国长期衰弱和内乱的结果。中国的统一,不仅是民族复兴的标志,更是两岸中国人走向全面现代化必须要面对的客观事实。拓展延伸写作特色

内容:此信写的是廖承志同志为促进祖国统一大业与蒋经国先生进行了推心置腹的恳谈,信的内容微言大义,语短情长,具有强烈的感染力。

语言:全文气质凝重,文彩斐然,句式长短相宜,词语顿挫有节,音调高低抑扬,余韵久远,其味无穷。课堂小结 昨天的中国,是一个古老并创造了灿烂文明的大国;今天的中国,是一个改革开放与和平崛起的大国;明天的中国,将是一个热爱和平和充满希望的大国。中国的统一与此相应,昨天是一个崇尚统一并以统一为历史主流的中国;今天是一个尚未统一但正早发展中走向统一的中国;明天必将是一个更具活力的统一的中国。事实已经并将继续证明:一个中国原则天经地义,两岸关系发展民心所向,中国完全统一势在必然。谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首