15孟子二章 课件

图片预览

文档简介

课件38张PPT。十五 《孟子》二章1.积累文言文常用的实词、虚词,扩充文言词汇量,

逐步提高文言文阅读能力。

2.把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方

法,品味《孟子》散文的语言特色。

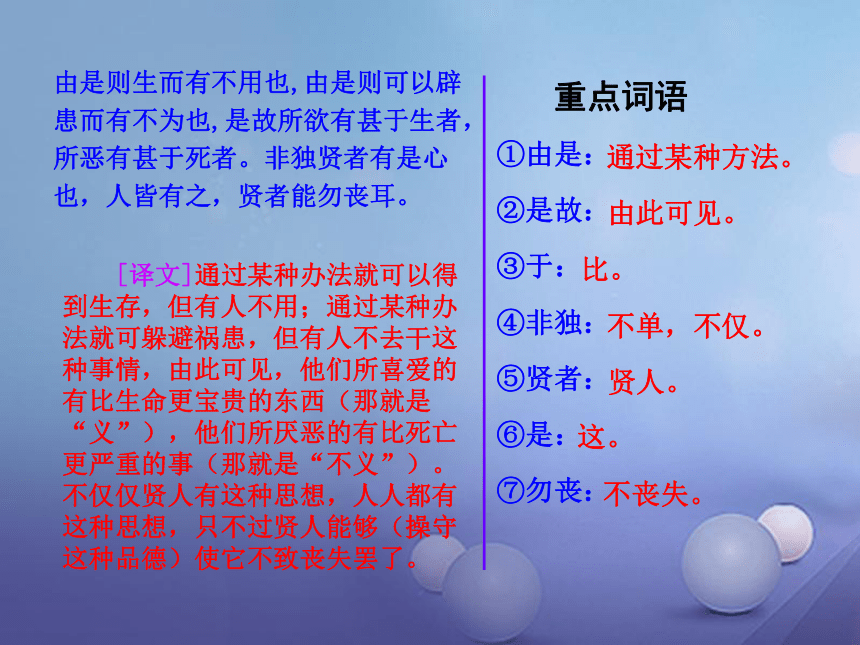

3.了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。 孟子(约公元前372—前289年)战国时期的思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人。是儒家第二位大师,被称为“亚圣”。继承了孔子的思想,孟子的哲学思想属于主观唯心主义,最具代表性的是他的“性善论”,认为人生来就有善良的本性。它包括四种“本心”:恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心。 孟子,邹人,是曾子的再传弟子。继承孔子的为学说,兼言仁和义,提出“仁政”的口号,主张恢复“并田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵,君为轻”,称暴君为“一夫”认为人性本善,强调养心、存心等内心修养,成为宋代理学心性学之本。 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 [译文]鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。 ①所欲:②得兼:③取:喜爱的东西。 同时获得 。选取,求取。④义:大义。重点词语生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也? [译文]生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做只为求利益而不择手段的事。死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么一切可以得到生存的办法,什么手段不用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么一切可以躲避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?③辟:同“避”。④如使:②患:如果,假使。祸患,灾难。①苟得:苟且取得。意思是只为求利益,不择手段。⑥者: ……的办法。重点词语⑤何不用也:什么手段不用呢。由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 [译文]通过某种办法就可以得到生存,但有人不用;通过某种办法就可躲避祸患,但有人不去干这种事情,由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”),他们所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅仅贤人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤人能够(操守这种品德)使它不致丧失罢了。①由是:由此可见。④非独:不单,不仅。⑦勿丧:不丧失。⑥是:②是故:③于:通过某种方法。比。贤人。⑤贤者:这。重点词语 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉? [译文]一筐饭,一碗汤,得到它便可以活下去,失去它就要死亡。然而,如果你(轻蔑地)呼喝着给他(吃),过路的饥饿的人也不会接受;如果你用脚踢着(或践踏)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

万钟的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,这万钟的俸禄对我有什么益处呢? ②与:给。③蹴:④不屑:践踏。不愿意接受。①箪:古代盛饭用的圆竹器。⑤万钟:丰厚的俸禄。⑥何加:(有)什么益处。重点词语为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之; [译文]是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,为了我所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德吗?原先为了义(羞恶之心)宁愿身死而不受(“呼尔”“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了宫室的华美而接受了;原先为了义(羞恶之心)宁愿身死而不受(“呼尔”“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了妻妾的侍奉而接受了;①为wèi:为了。②奉:侍奉。 ④与:同“欤”,语气词。③得:同“德”,感激。⑤乡:同“向”,原先,从前。 重点词语乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 [译文]原先为了义(羞恶之

心)宁愿身死而不受(“呼尔”

“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德而接受了:这种做法不也是可以停止不干吗?(如果这样做了,)这就叫做丧失本来的思想,即“义”,即本来就有的羞恶廉耻之心。①穷乏者:穷困贫苦的人。②是:③已:这。止。⑤本心:本来的思想,即“义”。 ④谓:叫做。重点词语(1)同桌相互提问重点词句,小组内解决疑难问题,教

师适当点拨。

(2)学生翻译课文后,复述。

(3)理清课文结构。

第一部分(1):提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义的

美德是人所固有的”。

第二部分(2、3):举例论证不能“见利忘义”,否则就是失

掉了人固有的“羞恶之心”。 1.文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用? 2.文中“所欲有甚于生者”中 “所欲” 指哪些事情? “所恶有甚于死者”中“所恶”指哪些事情?谈谈你

的理解。

3.“故患有所不辟也”中“患”指什么?

4.“非独贤者有是心也”中“是心”指什么?

5.“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”,表

现了孟子怎样的观点?学习第一段鱼我所

欲也舍鱼而取熊掌者也设喻类比 论点舍生取义1.文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?二者不可得兼2.文中“所欲有甚于生者”中“所欲” 指哪些事情? “所恶有甚于死者”中“所恶”指哪些事情?谈谈你的理解。 “所欲”指正义的事业。如为人民大众做有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶”指不义、不合法、不道德的事情。如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等。3.“故患有所不辟也”中“患”指什么? 指遭到迫害,遇到生命危险等。 4.“非独贤者有是心也”中“是心”指什么? 指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。 5.“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”, 表现了孟子怎样的观点?人之初,性本善。(性善论)学习第三段1.孟子说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”那么“万钟则……”这句话应指前面的哪一句?

2.文中说得了“万钟”是为了什么?

3.作者认为这种做法如何?

4.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?1.孟子说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”那么“万钟则……”这句话应指前面的哪一句? 富贵不能淫。(高官厚禄诱惑不了。) 2.文中说得了“万钟”是为了什么? 为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。 3.作者认为这种做法如何? 作者认为“此之谓失其本心”应当“可以已”。 4.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人? 赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。 鱼

我

所

欲

也提出观点

舍生取义论证论点比喻论证正反对比论证正面论证 舍生取义反面论证 见利忘义 结合本文内容,再列举出几个你熟悉的“重义轻生、舍生取义”和“苟且偷生、见利忘义”的历史人物。并用简洁语言加以说明。 因为高官厚禄与礼义的价值不同,如果不符合礼义的高官厚禄则不能接受。比如说,叛变革命,到国民党去当大官,真正的共产党是宁死不为的。再比如说,出卖国家机密得到很多钱,爱国志士是宁死不为的。再比如说贪污受贿得了很多钱,正直的干部是宁死不为的。A.忠君报国的“忠义”。

B.与生俱来的“羞恶之心”。

C.对党、对人民、对国家坚贞不渝的信念。

D.士为知己者死的“仗义”。(B)(D)(A)(C) 分析下列各句中的“义”的不同,并说出你读过这些“义”的感受。孟子:义,亦我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天人生自古谁无死,留取丹心照汗青

——文天祥生于忧患 死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 [译文]舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了大夫之位。①发:②畎亩:③举:起,指被任用。田地。被举用,被选拔。④举于士:从狱官手里被释放并举用。重点词语 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 [译文]所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿(之苦),使他资财缺乏,使他做事不顺,(通过这些)来使他的内心惊动,使他的性格坚忍起来,增加他所不具有的能力。 ③苦其心志:使他的思想痛苦。④空乏:②是:使……受贫困。这样的。①任:责任,担子。⑥曾益:增加。“曾”同“增”。重点词语⑤所以:用这些来……。 人恒过,?然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。?[译文]一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)从脸上显露出来,在吟咏叹息中表现出来,然后才能被人们所了解。在国内没有坚持法度和辅弼君王的贤士,在国外没有与之匹敌的国家和外来的祸患,国家常常会灭亡。

这样以后,人们才会明白忧患使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。①过:同“横”,梗塞,指不顺。④入:指国内。⑦死于安乐:安逸享乐使人死亡。⑥生于忧患:②衡:③作:犯过失。奋起,指有所作为。同“弼”,辅弼。 ⑤拂:忧患使人生存。重点词语 课文是反映孟子对个人修养、对人生态度的代表作。请理清作者的写作思路。第一部分(l、2段):说明人要有所作为,成就大业,

就必须先在生活、思想和行为等方

面都经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

第一层(1段):列举历史上有名的人物事迹并加以概括。

第二层(2段):从上述事实归纳出作者的观点。

第二部分(3段):从正反两面论证经受磨炼的益处。

第三部分(4段):归纳全文的中心论点。1.本文的论点是什么?

生于忧患,死于安乐。

2.本文第一段列举一系列历史人物的目的是什么?文中

哪一句正是从反面充分论证了这一点?

是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反面充分论证了这一点。

3.从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过

渡作用?

故天将降大任于是人也。4.文章第三段主要阐述了作者的什么观点?

论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家如果没有忧患,则往往会遭至灭亡。即精神上的溃灭必然会导致物质上的灭亡。在论证方法上则运用正反论证,一反一正,为推断出中心论点打下基础。

5.本文的论证方式有什么特点?

本文将中心论点放在文末进行归纳。全文先论证“生于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。再论证“死于安乐”,高度概括历史上大量安乐亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。 老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么? 这种做法对。因为优越的条件容易消磨人的意志,腐蚀人的健康肌体,使人丧失获取成功的上进心;而艰苦的环境,坎坷的道路,却能磨炼人的意志,增长人的上进心。美国剧作家帕特里克说的“痛苦使人思索,思索使人明智,智慧使人生命持久”,足以说明逆境的优越性。★忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

★宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

逐步提高文言文阅读能力。

2.把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方

法,品味《孟子》散文的语言特色。

3.了解孟子的道德主张,领会文章的思想内涵。 孟子(约公元前372—前289年)战国时期的思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人。是儒家第二位大师,被称为“亚圣”。继承了孔子的思想,孟子的哲学思想属于主观唯心主义,最具代表性的是他的“性善论”,认为人生来就有善良的本性。它包括四种“本心”:恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心。 孟子,邹人,是曾子的再传弟子。继承孔子的为学说,兼言仁和义,提出“仁政”的口号,主张恢复“并田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵,君为轻”,称暴君为“一夫”认为人性本善,强调养心、存心等内心修养,成为宋代理学心性学之本。 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 [译文]鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。 ①所欲:②得兼:③取:喜爱的东西。 同时获得 。选取,求取。④义:大义。重点词语生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也? [译文]生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做只为求利益而不择手段的事。死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么一切可以得到生存的办法,什么手段不用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么一切可以躲避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?③辟:同“避”。④如使:②患:如果,假使。祸患,灾难。①苟得:苟且取得。意思是只为求利益,不择手段。⑥者: ……的办法。重点词语⑤何不用也:什么手段不用呢。由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 [译文]通过某种办法就可以得到生存,但有人不用;通过某种办法就可躲避祸患,但有人不去干这种事情,由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”),他们所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅仅贤人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤人能够(操守这种品德)使它不致丧失罢了。①由是:由此可见。④非独:不单,不仅。⑦勿丧:不丧失。⑥是:②是故:③于:通过某种方法。比。贤人。⑤贤者:这。重点词语 一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉? [译文]一筐饭,一碗汤,得到它便可以活下去,失去它就要死亡。然而,如果你(轻蔑地)呼喝着给他(吃),过路的饥饿的人也不会接受;如果你用脚踢着(或践踏)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

万钟的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,这万钟的俸禄对我有什么益处呢? ②与:给。③蹴:④不屑:践踏。不愿意接受。①箪:古代盛饭用的圆竹器。⑤万钟:丰厚的俸禄。⑥何加:(有)什么益处。重点词语为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之; [译文]是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,为了我所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德吗?原先为了义(羞恶之心)宁愿身死而不受(“呼尔”“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了宫室的华美而接受了;原先为了义(羞恶之心)宁愿身死而不受(“呼尔”“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了妻妾的侍奉而接受了;①为wèi:为了。②奉:侍奉。 ④与:同“欤”,语气词。③得:同“德”,感激。⑤乡:同“向”,原先,从前。 重点词语乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 [译文]原先为了义(羞恶之

心)宁愿身死而不受(“呼尔”

“蹴尔”的一箪食,一豆羹施舍),今天却为了所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德而接受了:这种做法不也是可以停止不干吗?(如果这样做了,)这就叫做丧失本来的思想,即“义”,即本来就有的羞恶廉耻之心。①穷乏者:穷困贫苦的人。②是:③已:这。止。⑤本心:本来的思想,即“义”。 ④谓:叫做。重点词语(1)同桌相互提问重点词句,小组内解决疑难问题,教

师适当点拨。

(2)学生翻译课文后,复述。

(3)理清课文结构。

第一部分(1):提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义的

美德是人所固有的”。

第二部分(2、3):举例论证不能“见利忘义”,否则就是失

掉了人固有的“羞恶之心”。 1.文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用? 2.文中“所欲有甚于生者”中 “所欲” 指哪些事情? “所恶有甚于死者”中“所恶”指哪些事情?谈谈你

的理解。

3.“故患有所不辟也”中“患”指什么?

4.“非独贤者有是心也”中“是心”指什么?

5.“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”,表

现了孟子怎样的观点?学习第一段鱼我所

欲也舍鱼而取熊掌者也设喻类比 论点舍生取义1.文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?二者不可得兼2.文中“所欲有甚于生者”中“所欲” 指哪些事情? “所恶有甚于死者”中“所恶”指哪些事情?谈谈你的理解。 “所欲”指正义的事业。如为人民大众做有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶”指不义、不合法、不道德的事情。如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等。3.“故患有所不辟也”中“患”指什么? 指遭到迫害,遇到生命危险等。 4.“非独贤者有是心也”中“是心”指什么? 指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。 5.“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”, 表现了孟子怎样的观点?人之初,性本善。(性善论)学习第三段1.孟子说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”那么“万钟则……”这句话应指前面的哪一句?

2.文中说得了“万钟”是为了什么?

3.作者认为这种做法如何?

4.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?1.孟子说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”那么“万钟则……”这句话应指前面的哪一句? 富贵不能淫。(高官厚禄诱惑不了。) 2.文中说得了“万钟”是为了什么? 为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。 3.作者认为这种做法如何? 作者认为“此之谓失其本心”应当“可以已”。 4.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人? 赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。 鱼

我

所

欲

也提出观点

舍生取义论证论点比喻论证正反对比论证正面论证 舍生取义反面论证 见利忘义 结合本文内容,再列举出几个你熟悉的“重义轻生、舍生取义”和“苟且偷生、见利忘义”的历史人物。并用简洁语言加以说明。 因为高官厚禄与礼义的价值不同,如果不符合礼义的高官厚禄则不能接受。比如说,叛变革命,到国民党去当大官,真正的共产党是宁死不为的。再比如说,出卖国家机密得到很多钱,爱国志士是宁死不为的。再比如说贪污受贿得了很多钱,正直的干部是宁死不为的。A.忠君报国的“忠义”。

B.与生俱来的“羞恶之心”。

C.对党、对人民、对国家坚贞不渝的信念。

D.士为知己者死的“仗义”。(B)(D)(A)(C) 分析下列各句中的“义”的不同,并说出你读过这些“义”的感受。孟子:义,亦我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天人生自古谁无死,留取丹心照汗青

——文天祥生于忧患 死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 [译文]舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了大夫之位。①发:②畎亩:③举:起,指被任用。田地。被举用,被选拔。④举于士:从狱官手里被释放并举用。重点词语 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 [译文]所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿(之苦),使他资财缺乏,使他做事不顺,(通过这些)来使他的内心惊动,使他的性格坚忍起来,增加他所不具有的能力。 ③苦其心志:使他的思想痛苦。④空乏:②是:使……受贫困。这样的。①任:责任,担子。⑥曾益:增加。“曾”同“增”。重点词语⑤所以:用这些来……。 人恒过,?然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。?[译文]一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)从脸上显露出来,在吟咏叹息中表现出来,然后才能被人们所了解。在国内没有坚持法度和辅弼君王的贤士,在国外没有与之匹敌的国家和外来的祸患,国家常常会灭亡。

这样以后,人们才会明白忧患使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。①过:同“横”,梗塞,指不顺。④入:指国内。⑦死于安乐:安逸享乐使人死亡。⑥生于忧患:②衡:③作:犯过失。奋起,指有所作为。同“弼”,辅弼。 ⑤拂:忧患使人生存。重点词语 课文是反映孟子对个人修养、对人生态度的代表作。请理清作者的写作思路。第一部分(l、2段):说明人要有所作为,成就大业,

就必须先在生活、思想和行为等方

面都经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

第一层(1段):列举历史上有名的人物事迹并加以概括。

第二层(2段):从上述事实归纳出作者的观点。

第二部分(3段):从正反两面论证经受磨炼的益处。

第三部分(4段):归纳全文的中心论点。1.本文的论点是什么?

生于忧患,死于安乐。

2.本文第一段列举一系列历史人物的目的是什么?文中

哪一句正是从反面充分论证了这一点?

是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反面充分论证了这一点。

3.从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过

渡作用?

故天将降大任于是人也。4.文章第三段主要阐述了作者的什么观点?

论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家如果没有忧患,则往往会遭至灭亡。即精神上的溃灭必然会导致物质上的灭亡。在论证方法上则运用正反论证,一反一正,为推断出中心论点打下基础。

5.本文的论证方式有什么特点?

本文将中心论点放在文末进行归纳。全文先论证“生于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。再论证“死于安乐”,高度概括历史上大量安乐亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。 老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么? 这种做法对。因为优越的条件容易消磨人的意志,腐蚀人的健康肌体,使人丧失获取成功的上进心;而艰苦的环境,坎坷的道路,却能磨炼人的意志,增长人的上进心。美国剧作家帕特里克说的“痛苦使人思索,思索使人明智,智慧使人生命持久”,足以说明逆境的优越性。★忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

★宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。