福建省厦门六中2016-2017学年高二下学期期中考试历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省厦门六中2016-2017学年高二下学期期中考试历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 330.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-13 16:33:04 | ||

图片预览

文档简介

厦门六中2016—2017学年下学期高二半期考试

历史试卷

满分:100分

考试时间:100分钟

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.

《国语·周语上》云:“夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。”(注:“服”即“服侍天子也一)据此推断,西周时直辖“甸服”之地的是

A.周天子

B.诸侯王

C.卿大夫

D.士

2.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代

A.祖先的地位高于神

B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩

D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

3.《诗经

-甫田》曾这样描述齐国的农业状况:“无田(佃)甫田(大田),维莠(杂草)骄骄。”据此可知

A.战国时期战争相当频繁

B.井田制逐步瓦解

C.诸子百家有轻农思想

D.封建土地私有制的确立

4.《论衡》中记载“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中

A.“重农”的思想

B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想

D.“精耕细作”的特点

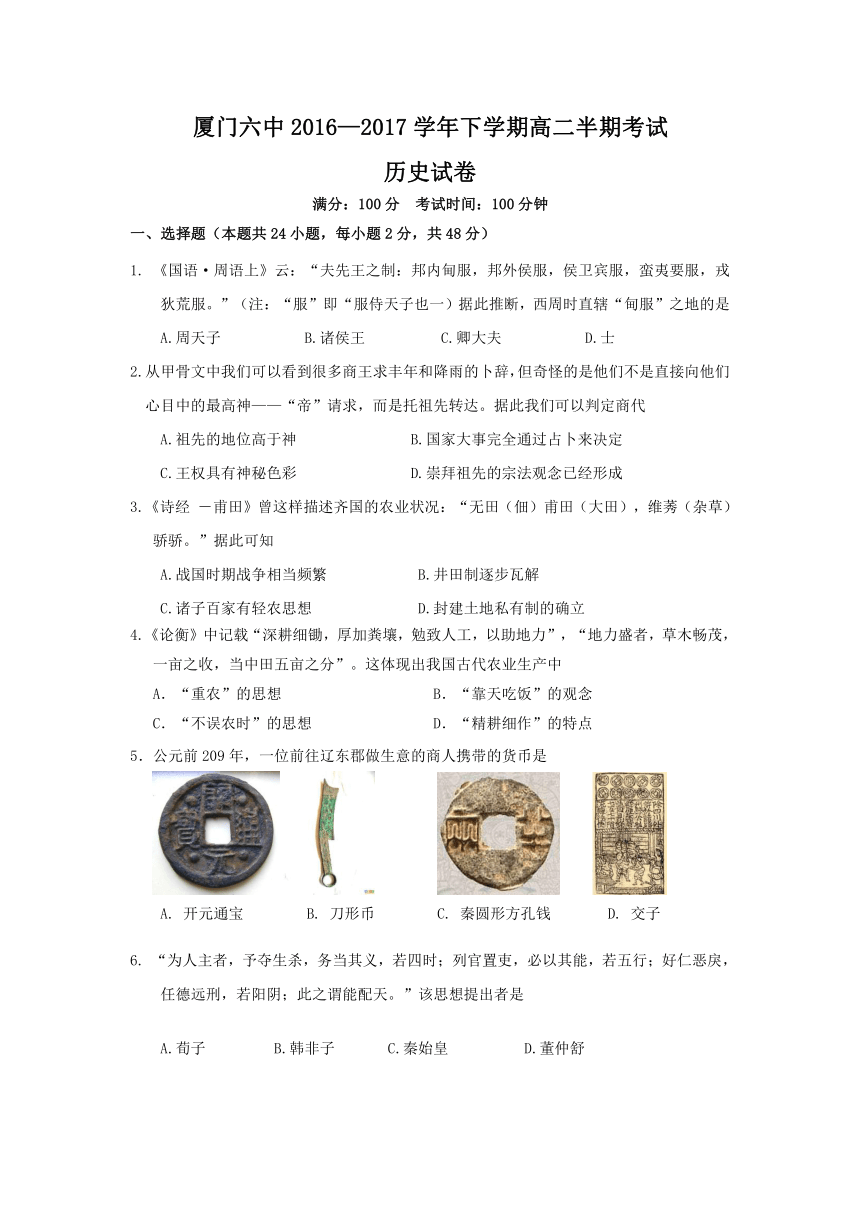

5.公元前209年,一位前往辽东郡做生意的商人携带的货币是

A.

开元通宝

B.

刀形币

C.

秦圆形方孔钱

D.

交子

6.

“为人主者,予夺生杀,务当其义,若四时;列官置吏,必以其能,若五行;好仁恶戾,任德远刑,若阳阴;此之谓能配天。”该思想提出者是

A.荀子

B.韩非子

C.秦始皇

D.董仲舒

7.儒家文化不着意构筑彼岸世界和灵魂永生,而是教导人们在此岸世界“学做圣贤”、“立德、立功、立言”,以达到人生“三不朽”境界。这种风尚的弘扬

A.成为历代皇权专制的护身符

B.体现了三教合一的价值观

C.造就了积极入世的文化倾向

D.最终导致儒学信仰宗教化

8.汉代丞相犯罪,依“将相不辱”和“将相不对理陈冤”的习惯,不用出庭接受审问;即便重罪,亦由皇帝示意自裁。这是因为

A.无为而治的推行

B.重罪轻罚的传统

C.丞相地位的尊崇

D.官僚集团的庇护

9.

表2呈现的变化反映了

表2

西汉、西晋时期秦岭淮河以北、以南郡数统计表

全国所辖郡数

秦岭淮河以北郡数

秦岭淮河以南郡数

西汉

103

74

29

西晋

162

86

76

A.南北经济水平差距缩小

B.政治中心实现了南移

C.西汉时的疆域比西晋小

D.经济中心实现了南移

10.

楚汉战争期间,刘邦欲拜故秦骑士李必、骆甲为骑将时,两人以“臣故秦民,恐军不信臣”相拒。有学者据此推论,秦朝的统一形态是不完善、不完备、不彻底的。该推论的研究视角是

A.军事制度

B.法律制度

C.政治制度

D.文化心理

11.南北朝时期,城隍是城市居民守御城池、保障治安的守护神。隋唐时期,城隍职掌又增加了雨早丰歉、功名利禄、吉凶祸福、冥籍诸事等。这说明

A.儒教正统地位受到严重冲击

B.城隍崇拜扩大了部分行政职能

C.城市发展拓展了城隍信仰空间

D.官府借助城隍信仰加强统治

12.开元二十五年(737年)《田令》规定:“诸买地者,不得过本制(一夫百亩)。虽居狭乡,亦听依宽制。其卖者不得更请(授田)。”这一规定

A.解决了土地兼并的问题

B.意在保证国家赋税征收

C.确立了小农的经营方式

D.实为禁止土地随意买卖

13.郑樵在《通志》中说:“自隋唐而上,官有簿状,家有谱系,官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系”,“自五季(代)以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅”。隋唐五代时期的这一变化出现的原因是

A.

士族制度逐渐退出了历史舞台

B.科举制度成为核心选官制度

C.中央集权政治得以不断加强

D.婚姻制度的变革促进了政治革新

14.两宋是秦以后官员清廉度最高的王朝。从朝廷到地方,从高官到小吏,清廉是普遍追求,贪污乃特殊现象。这说明

A.地方权力分散可以基本防止贪腐现象

B.程朱理学的价值取向有利于廉洁自律

C.商品经济发展可以减少官员贪污腐败

D.高薪养廉是防止贪腐现象最有效方法

15.宋代科举录取人数比唐代大幅度增加,且经三级考试通过后,不需再试于吏部即可直接授官。这表明宋代

A.科举取士有失严谨

B.专制皇权有所弱化

C.六部职权相对削弱

D.官僚制度活力增强

16.“到了11世纪,中国经济已经严重依赖现金替代物,……为了预防公众的混乱并保留其便利性,政府当局明令禁止私人团体发行纸币而将这一权力归国家专有。第一张官方印制的纸币于1024年出现在四川省,那里是早期印刷行业最为活跃的中心。”下列相关的解释与之相符的是:

A.纸币产生根源于科学技术的不断进步

B.控制纸币发行是政府维稳的重要手段

C.11世纪四川社会经济最发达

D.纸币是商品经济衰退的产物

17.成书于元朝的《农书》列举了围田、柜田、架田、涂田、沙田和梯田等田制,前五种行于滨江海湖泊之地,后一种行于多山丘陵之域。这反映了当时

A.人地矛盾突出

B.土地所有制变化

C.水旱灾害频繁

D.传统犁耕受冲击

18.元朝通过南北大运河漕运江南米粮供应都城官民;明太祖时期则基本不再依靠大运河进行漕运;明成祖以后又全面恢复大运河漕运。对此合理的解释是

A.北方地区局势持续动荡

B.江南地区成为全国的经济重心

C.海路漕运其有明显优势

D.政治中心的变迁影响运河漕运

19.有学者著文指出,16世纪前后的中国,虽然有相对自由和富有弹性的土地和劳动力制度,但商人阶层受到权力的压制、剥夺,纷纷“拖庇于官僚依政治之下”,财产权、经营权难以得到有效的保障,没有成为一种反抗的力置,异化的力量。这主要反映了16世纪前后的中国

A.土地和劳动力制度比较灵活

B.经济政策失调抑制社会发展

C.

商品经济发展受到严重阻碍

D.

商人阶层深受权力阶层制约

20.王夫之曰:“村野愚儒之民以有田为祸,以得有强豪兼并者,为苟免逃亡起死回生之计……田不尽归之强豪不止,而天下之乱且不知所极矣。”材料反映了

A.商品经济发展加快土地兼并

B.农民负担沉重寻求庇护

C.当时租佃关系开始兴起

D.豪强对农民人身控制松弛

21.明清时期,在人口迅速增长的情况下,广东、江苏,其人口密度已然很高,但(经济)仍有显著的增长。江苏拥有全国最高密度的人口,但却成为一个(传统)“工业区”。这种现象说明人口与经济的关系是

A.人口过多不会对经济造成压力

B.人口越多越有利于经济的发展

C.

人口优势可以转化为有利条件

D.

经济发展必然使人口迅速增长

22.

南宋宋慈在法医学著作《洗冤集录》中试图把个别的具体事例进行全体性、系统性综合。12、13世纪,“金元四大家”对医学进行体系化建设,将身体内部各种机能和病理进行统一的、整体的说明。对此,合理的解释是

A.民族政权并立有利于文化交流

B.儒学哲理化推动科学体系构建

C.印刷术发展促进科学技术进步

D.宋元时期中国科技处于巅峰期

23.下图是羊字的各种写法演变,对于中国古代汉字表述正确的是

A.是中华文明的象征之一

B.一直自觉追求审美价值

C.由表音文字向象形文字转变

D.难以适应信息快速交流的需要

24.

文人画是士大夫思想、才情与德行的自然流露,文人画审美以悟道、体道、践道为终

极理想。以下各项与文人画体现的“精神境界”相通的是

A.爱多者则法不立,威寡者则下侵上

B.天下兼相爱则治,相恶则乱

C.大道无形,生育天地

D.大人者,与天地合其德

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一

汴京是当时世界上人口最多的城市,它的面积34平方公里,比唐长安城要小,但是人口总数却达到140万左右,密度之高非常惊人。城内有8万多名各类工匠以及2万多家商店。流传至今的张择端的《清明上河图》以生动而细致的笔触定格了当时的繁荣景象。

(1)据材料一和所学知识,概括当时促进汴京城商业繁荣的政策性因素。(6分)

材料二

明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10-30里,一般最大距离不超过农家一日舟行往返可以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

(下表反映的是江南部分市镇及其经营项目)

市镇

经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇、苏州府震泽镇、嘉兴府石门镇

桑蚕缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇、湖州双林镇、苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇

棉纺织业

桐乡县炉头镇

冶铸业

桐乡县石门镇

蚕丝、榨油

归安县善琏镇

制笔

(2)据材料二和所学知识,分析明朝江南市镇的特点以及兴起的原因。(12分)

材料三 从商周开始,中国的城市发展就与国家的演进联系在一起,其城市的建设服务于国家的管理,大城市的规划要遵循“奉行天道”的原则。唐宋时期,中国的城市主义正在汲取新的营养,有了新的内容。唐代通过放宽对商业的限制,促进了商业性的大都市日益繁荣,如扬州、益州;宋朝鼓励贸易的发展,极大地刺激了国际性商业大都市的发展,如广州、漳州、泉州……然而到了1600年左右,从漳州的码头和货栈可以明显地看出,中国城市的活力开始消散。

——摘编自《全球城市发展史》

(3)据材料三,概括中国古代城市功能的变化。综合上述材料,谈谈你对城市发展的认识。

(7分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐帝国初期,执政者为了解决魏晋南北朝以来的对地方治理的困境,其所采取的主要措施是,“中央政府经常性地派出特使巡省天下,以便监察州县”。景云二年(公元711年),唐中宗发布政令“分天下为二十四都督府,察刺以下善恶”,这等于在州县之上另置一级机构,朝廷经过一番激烈的辩论,最后以权重难制为理由取消上述改革,依然设置十道巡察使。“开元二年(公元714年)改为按察采访处置使,至四年又罢,八年复置,十年又罢……这样置而旋罢、罢而复置的举措,充分说明了唐王朝既惧怕地方事权过重,又无力直接控制千百个郡县的矛盾心理”。

——陆贽《集权与分权的相对平衡》

材料反映的是中国唐代的治国方略。请提炼一个观点并结合中国古代的其它相关史实,从一个或多个角度进行论证。(12分)

请考生在第27、28两道历史题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。

27.(15分)历史上重大改革回眸

材料

1205年,铁木真统一蒙古各部后,着手革除原来的氏族组织,实行分封制和千户制。他遵循“幼子守产”的传统习惯,确立拖雷为汗位及蒙古本土的继承者;分封三子为“西道诸王”,分封诸弟为“东道诸王”,诸藩王奉大汗为宗主。分封时,将土地、百姓分配给他们,诸藩王所分得的百姓即为其家产,管领这些百姓的千户则成为他们的家臣。全国百姓按十进制鳊组,分十户、百户、千户三级,共九十五个千户,并划定各千户的牧地范围。千户既是军事单住,也是地方行政单位,分别授予建国有功的贵族世袭管领。

——据白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,概括铁木真军政改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析铁木真军政改革的作用。(9分)

28.(15分)中外历史人物评说

材料

隋文帝末年,“天下储积,得供五六十年”。仁寿四年(604年),隋文帝驾崩,汉王叛逆,“从反者十九州”,都城长安局躇西北,“关河悬远,兵不赴急”。而洛阳“控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋足”。遇荒年,关中经济难以供应时,君臣即领到洛阳“就食”。大业元年(605年),隋炀帝下诏开工营建东都洛阳,“恃其富强,不虞后患”,“每月役丁二百万”,“结怨于民”,经十个月完成,“制造颇穷奢丽,前代都邑莫之比焉”。运河建成后,洛阳成为全国的漕运中心。后来,唐朝也长期以洛阳为东都,五代时的后梁、后唐、后晋也先后定都于此。

——据王家范《大学中国史》等

(1)根据材料,概括隋炀帝营建东都的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析隋炀帝营建东都的影响。(9分)

高二历史半期考答案

1-10ADBDC

DCCAD

11-20

BBACD

BADCB

21-24

CBAD

25.答案 (1)坊市制度被打破;取消了对商业的时间、地点的限制;政府不再直接监管商业活动。(6分)

(2)特点:数量多、分布密集;形成城镇网络;形成地域性专业分工(或经营各具特色);规模大,功能齐全(6分)。

原因:经济重心南移;农业和手工业水平提高;水陆交通便利和商品经济发达;生产力发展。(6分)

(3)变化:由政治性到既有政治性又有商业性。(3分)

认识:城市发展受国家政策的影响,同时与经济的发展尤其是商品经济的发展有关。中国古代的城市功能随着经济的发展发生变化。(4分)

26.解析:分析材料总结核心内容作为观点,结合从秦到清加强中央集权的史实从一个或多个角度进行论述,要史论结合,言之有理。

答案:示例:观点:为了加强中央集权,古代统治者不断调整对地方的行政管理政策。

论述:中国古代大多数王朝都是因为地方权力过大,导致地方势力割据一方,最终演变为战争,因而历朝统治者大都非常重视中央与地方的关系。他们通常通过设立新一级的行政机构或者监察机构来管理地方郡县,如:两宋增设一级地方行政机构“路”;元朝设行省。这是古代政治家在当时的社会历史条件下为解决管理幅度有限性与统治区域辽阔性之间的治理困境而长期探索的成果,体现出一定的必然性。(示例仅作参考,其他符合设问且言之有理的答案亦可)

27.(15分)

(1)特点:民族传统与现实需要相结合;以军政合一的方式管理地方;强化大汗权威;凸

显宗藩关系。(6分)

(2)作用:废除了氏族组织,建立了国家体制,加强了控制;提高了军队战斗力,扩大了

蒙古国疆域;培植了新的统治阶层,巩固了政权;为元朝的建立奠定了基础。(9分)

28.(15分)

(1)背景:隋朝国库充盈;平定叛乱、巩固政权的需要;洛阳比长安更具地理和经济优势。

(6分)

(2)影响:加强了隋对全国的控制;利于对江南地区的开发和管理;促进了南北经济、文

化的交流;提升了洛阳的经济、政治地位;劳民伤财加速了王朝的衰败。(9分)

历史试卷

满分:100分

考试时间:100分钟

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分)

1.

《国语·周语上》云:“夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。”(注:“服”即“服侍天子也一)据此推断,西周时直辖“甸服”之地的是

A.周天子

B.诸侯王

C.卿大夫

D.士

2.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代

A.祖先的地位高于神

B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩

D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

3.《诗经

-甫田》曾这样描述齐国的农业状况:“无田(佃)甫田(大田),维莠(杂草)骄骄。”据此可知

A.战国时期战争相当频繁

B.井田制逐步瓦解

C.诸子百家有轻农思想

D.封建土地私有制的确立

4.《论衡》中记载“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中

A.“重农”的思想

B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想

D.“精耕细作”的特点

5.公元前209年,一位前往辽东郡做生意的商人携带的货币是

A.

开元通宝

B.

刀形币

C.

秦圆形方孔钱

D.

交子

6.

“为人主者,予夺生杀,务当其义,若四时;列官置吏,必以其能,若五行;好仁恶戾,任德远刑,若阳阴;此之谓能配天。”该思想提出者是

A.荀子

B.韩非子

C.秦始皇

D.董仲舒

7.儒家文化不着意构筑彼岸世界和灵魂永生,而是教导人们在此岸世界“学做圣贤”、“立德、立功、立言”,以达到人生“三不朽”境界。这种风尚的弘扬

A.成为历代皇权专制的护身符

B.体现了三教合一的价值观

C.造就了积极入世的文化倾向

D.最终导致儒学信仰宗教化

8.汉代丞相犯罪,依“将相不辱”和“将相不对理陈冤”的习惯,不用出庭接受审问;即便重罪,亦由皇帝示意自裁。这是因为

A.无为而治的推行

B.重罪轻罚的传统

C.丞相地位的尊崇

D.官僚集团的庇护

9.

表2呈现的变化反映了

表2

西汉、西晋时期秦岭淮河以北、以南郡数统计表

全国所辖郡数

秦岭淮河以北郡数

秦岭淮河以南郡数

西汉

103

74

29

西晋

162

86

76

A.南北经济水平差距缩小

B.政治中心实现了南移

C.西汉时的疆域比西晋小

D.经济中心实现了南移

10.

楚汉战争期间,刘邦欲拜故秦骑士李必、骆甲为骑将时,两人以“臣故秦民,恐军不信臣”相拒。有学者据此推论,秦朝的统一形态是不完善、不完备、不彻底的。该推论的研究视角是

A.军事制度

B.法律制度

C.政治制度

D.文化心理

11.南北朝时期,城隍是城市居民守御城池、保障治安的守护神。隋唐时期,城隍职掌又增加了雨早丰歉、功名利禄、吉凶祸福、冥籍诸事等。这说明

A.儒教正统地位受到严重冲击

B.城隍崇拜扩大了部分行政职能

C.城市发展拓展了城隍信仰空间

D.官府借助城隍信仰加强统治

12.开元二十五年(737年)《田令》规定:“诸买地者,不得过本制(一夫百亩)。虽居狭乡,亦听依宽制。其卖者不得更请(授田)。”这一规定

A.解决了土地兼并的问题

B.意在保证国家赋税征收

C.确立了小农的经营方式

D.实为禁止土地随意买卖

13.郑樵在《通志》中说:“自隋唐而上,官有簿状,家有谱系,官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系”,“自五季(代)以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅”。隋唐五代时期的这一变化出现的原因是

A.

士族制度逐渐退出了历史舞台

B.科举制度成为核心选官制度

C.中央集权政治得以不断加强

D.婚姻制度的变革促进了政治革新

14.两宋是秦以后官员清廉度最高的王朝。从朝廷到地方,从高官到小吏,清廉是普遍追求,贪污乃特殊现象。这说明

A.地方权力分散可以基本防止贪腐现象

B.程朱理学的价值取向有利于廉洁自律

C.商品经济发展可以减少官员贪污腐败

D.高薪养廉是防止贪腐现象最有效方法

15.宋代科举录取人数比唐代大幅度增加,且经三级考试通过后,不需再试于吏部即可直接授官。这表明宋代

A.科举取士有失严谨

B.专制皇权有所弱化

C.六部职权相对削弱

D.官僚制度活力增强

16.“到了11世纪,中国经济已经严重依赖现金替代物,……为了预防公众的混乱并保留其便利性,政府当局明令禁止私人团体发行纸币而将这一权力归国家专有。第一张官方印制的纸币于1024年出现在四川省,那里是早期印刷行业最为活跃的中心。”下列相关的解释与之相符的是:

A.纸币产生根源于科学技术的不断进步

B.控制纸币发行是政府维稳的重要手段

C.11世纪四川社会经济最发达

D.纸币是商品经济衰退的产物

17.成书于元朝的《农书》列举了围田、柜田、架田、涂田、沙田和梯田等田制,前五种行于滨江海湖泊之地,后一种行于多山丘陵之域。这反映了当时

A.人地矛盾突出

B.土地所有制变化

C.水旱灾害频繁

D.传统犁耕受冲击

18.元朝通过南北大运河漕运江南米粮供应都城官民;明太祖时期则基本不再依靠大运河进行漕运;明成祖以后又全面恢复大运河漕运。对此合理的解释是

A.北方地区局势持续动荡

B.江南地区成为全国的经济重心

C.海路漕运其有明显优势

D.政治中心的变迁影响运河漕运

19.有学者著文指出,16世纪前后的中国,虽然有相对自由和富有弹性的土地和劳动力制度,但商人阶层受到权力的压制、剥夺,纷纷“拖庇于官僚依政治之下”,财产权、经营权难以得到有效的保障,没有成为一种反抗的力置,异化的力量。这主要反映了16世纪前后的中国

A.土地和劳动力制度比较灵活

B.经济政策失调抑制社会发展

C.

商品经济发展受到严重阻碍

D.

商人阶层深受权力阶层制约

20.王夫之曰:“村野愚儒之民以有田为祸,以得有强豪兼并者,为苟免逃亡起死回生之计……田不尽归之强豪不止,而天下之乱且不知所极矣。”材料反映了

A.商品经济发展加快土地兼并

B.农民负担沉重寻求庇护

C.当时租佃关系开始兴起

D.豪强对农民人身控制松弛

21.明清时期,在人口迅速增长的情况下,广东、江苏,其人口密度已然很高,但(经济)仍有显著的增长。江苏拥有全国最高密度的人口,但却成为一个(传统)“工业区”。这种现象说明人口与经济的关系是

A.人口过多不会对经济造成压力

B.人口越多越有利于经济的发展

C.

人口优势可以转化为有利条件

D.

经济发展必然使人口迅速增长

22.

南宋宋慈在法医学著作《洗冤集录》中试图把个别的具体事例进行全体性、系统性综合。12、13世纪,“金元四大家”对医学进行体系化建设,将身体内部各种机能和病理进行统一的、整体的说明。对此,合理的解释是

A.民族政权并立有利于文化交流

B.儒学哲理化推动科学体系构建

C.印刷术发展促进科学技术进步

D.宋元时期中国科技处于巅峰期

23.下图是羊字的各种写法演变,对于中国古代汉字表述正确的是

A.是中华文明的象征之一

B.一直自觉追求审美价值

C.由表音文字向象形文字转变

D.难以适应信息快速交流的需要

24.

文人画是士大夫思想、才情与德行的自然流露,文人画审美以悟道、体道、践道为终

极理想。以下各项与文人画体现的“精神境界”相通的是

A.爱多者则法不立,威寡者则下侵上

B.天下兼相爱则治,相恶则乱

C.大道无形,生育天地

D.大人者,与天地合其德

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一

汴京是当时世界上人口最多的城市,它的面积34平方公里,比唐长安城要小,但是人口总数却达到140万左右,密度之高非常惊人。城内有8万多名各类工匠以及2万多家商店。流传至今的张择端的《清明上河图》以生动而细致的笔触定格了当时的繁荣景象。

(1)据材料一和所学知识,概括当时促进汴京城商业繁荣的政策性因素。(6分)

材料二

明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10-30里,一般最大距离不超过农家一日舟行往返可以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

(下表反映的是江南部分市镇及其经营项目)

市镇

经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇、苏州府震泽镇、嘉兴府石门镇

桑蚕缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇、湖州双林镇、苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇

棉纺织业

桐乡县炉头镇

冶铸业

桐乡县石门镇

蚕丝、榨油

归安县善琏镇

制笔

(2)据材料二和所学知识,分析明朝江南市镇的特点以及兴起的原因。(12分)

材料三 从商周开始,中国的城市发展就与国家的演进联系在一起,其城市的建设服务于国家的管理,大城市的规划要遵循“奉行天道”的原则。唐宋时期,中国的城市主义正在汲取新的营养,有了新的内容。唐代通过放宽对商业的限制,促进了商业性的大都市日益繁荣,如扬州、益州;宋朝鼓励贸易的发展,极大地刺激了国际性商业大都市的发展,如广州、漳州、泉州……然而到了1600年左右,从漳州的码头和货栈可以明显地看出,中国城市的活力开始消散。

——摘编自《全球城市发展史》

(3)据材料三,概括中国古代城市功能的变化。综合上述材料,谈谈你对城市发展的认识。

(7分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐帝国初期,执政者为了解决魏晋南北朝以来的对地方治理的困境,其所采取的主要措施是,“中央政府经常性地派出特使巡省天下,以便监察州县”。景云二年(公元711年),唐中宗发布政令“分天下为二十四都督府,察刺以下善恶”,这等于在州县之上另置一级机构,朝廷经过一番激烈的辩论,最后以权重难制为理由取消上述改革,依然设置十道巡察使。“开元二年(公元714年)改为按察采访处置使,至四年又罢,八年复置,十年又罢……这样置而旋罢、罢而复置的举措,充分说明了唐王朝既惧怕地方事权过重,又无力直接控制千百个郡县的矛盾心理”。

——陆贽《集权与分权的相对平衡》

材料反映的是中国唐代的治国方略。请提炼一个观点并结合中国古代的其它相关史实,从一个或多个角度进行论证。(12分)

请考生在第27、28两道历史题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。

27.(15分)历史上重大改革回眸

材料

1205年,铁木真统一蒙古各部后,着手革除原来的氏族组织,实行分封制和千户制。他遵循“幼子守产”的传统习惯,确立拖雷为汗位及蒙古本土的继承者;分封三子为“西道诸王”,分封诸弟为“东道诸王”,诸藩王奉大汗为宗主。分封时,将土地、百姓分配给他们,诸藩王所分得的百姓即为其家产,管领这些百姓的千户则成为他们的家臣。全国百姓按十进制鳊组,分十户、百户、千户三级,共九十五个千户,并划定各千户的牧地范围。千户既是军事单住,也是地方行政单位,分别授予建国有功的贵族世袭管领。

——据白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,概括铁木真军政改革的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析铁木真军政改革的作用。(9分)

28.(15分)中外历史人物评说

材料

隋文帝末年,“天下储积,得供五六十年”。仁寿四年(604年),隋文帝驾崩,汉王叛逆,“从反者十九州”,都城长安局躇西北,“关河悬远,兵不赴急”。而洛阳“控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋足”。遇荒年,关中经济难以供应时,君臣即领到洛阳“就食”。大业元年(605年),隋炀帝下诏开工营建东都洛阳,“恃其富强,不虞后患”,“每月役丁二百万”,“结怨于民”,经十个月完成,“制造颇穷奢丽,前代都邑莫之比焉”。运河建成后,洛阳成为全国的漕运中心。后来,唐朝也长期以洛阳为东都,五代时的后梁、后唐、后晋也先后定都于此。

——据王家范《大学中国史》等

(1)根据材料,概括隋炀帝营建东都的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析隋炀帝营建东都的影响。(9分)

高二历史半期考答案

1-10ADBDC

DCCAD

11-20

BBACD

BADCB

21-24

CBAD

25.答案 (1)坊市制度被打破;取消了对商业的时间、地点的限制;政府不再直接监管商业活动。(6分)

(2)特点:数量多、分布密集;形成城镇网络;形成地域性专业分工(或经营各具特色);规模大,功能齐全(6分)。

原因:经济重心南移;农业和手工业水平提高;水陆交通便利和商品经济发达;生产力发展。(6分)

(3)变化:由政治性到既有政治性又有商业性。(3分)

认识:城市发展受国家政策的影响,同时与经济的发展尤其是商品经济的发展有关。中国古代的城市功能随着经济的发展发生变化。(4分)

26.解析:分析材料总结核心内容作为观点,结合从秦到清加强中央集权的史实从一个或多个角度进行论述,要史论结合,言之有理。

答案:示例:观点:为了加强中央集权,古代统治者不断调整对地方的行政管理政策。

论述:中国古代大多数王朝都是因为地方权力过大,导致地方势力割据一方,最终演变为战争,因而历朝统治者大都非常重视中央与地方的关系。他们通常通过设立新一级的行政机构或者监察机构来管理地方郡县,如:两宋增设一级地方行政机构“路”;元朝设行省。这是古代政治家在当时的社会历史条件下为解决管理幅度有限性与统治区域辽阔性之间的治理困境而长期探索的成果,体现出一定的必然性。(示例仅作参考,其他符合设问且言之有理的答案亦可)

27.(15分)

(1)特点:民族传统与现实需要相结合;以军政合一的方式管理地方;强化大汗权威;凸

显宗藩关系。(6分)

(2)作用:废除了氏族组织,建立了国家体制,加强了控制;提高了军队战斗力,扩大了

蒙古国疆域;培植了新的统治阶层,巩固了政权;为元朝的建立奠定了基础。(9分)

28.(15分)

(1)背景:隋朝国库充盈;平定叛乱、巩固政权的需要;洛阳比长安更具地理和经济优势。

(6分)

(2)影响:加强了隋对全国的控制;利于对江南地区的开发和管理;促进了南北经济、文

化的交流;提升了洛阳的经济、政治地位;劳民伤财加速了王朝的衰败。(9分)

同课章节目录