6.阿长与《山海经》导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 6.阿长与《山海经》导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 127.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

6.阿长与《山海经》

学习目标

——整体感知课文,把握长妈妈是一个怎样的人。

——体会鲁迅先生对长妈妈的怀念、同情和赞美之情。

——文章围绕阿长写了哪些事,重点写了什么。从这些事中可以看出阿长什么样的性格特征。

——找出表现作者对待长妈妈情感态度变化的语句,学习欲扬先抑的表现手法。体会“抑”中的“扬”。

名师讲析

【文学常识与背景知识】

1.关于阿长

阿长,鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴东浦大门人。她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子叫五九,是做裁缝的,他有一个女儿,后来招进了一个女婿。

“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊角风,1899年4月“初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,长妈妈发病,辰刻身故”。

鲁迅对长妈妈怀有深厚的感情,在《朝花夕拾》中,有好几篇文章回忆到与长妈妈有关的往事,其中《阿长与(山海经)》是专门回忆和纪念她的。

其实,这个来自东浦的长妈妈身材矮小,周家原先的保姆个子高大,按周家工友王鹤照的说法:章福庆的妻子阮氏——“庆太娘”才是真正的长妈妈,只是叫惯了,也把东浦的那位叫做长妈妈。不过,笔者曾特地为此函询周建人夫妇,回答是否定的意见,周作人日记里的“章妈”也是东浦的那位长妈妈死后再雇请的。

2.补充注释

(1)关于“谋死我那隐鼠”:作者喜欢“隐鼠”。有一回,隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去,被她一脚踢死了”。幼时的鲁迅以为阿长是故意“谋死”隐鼠的。见《狗·猫·鼠》一文。

(2)“福橘”:因是福建产的橘子,故名。为取吉利,江浙民间有在大年初一早晨吃“福橘”的习俗。

(3)“伟大的神力”:神力,神奇之力。说“伟大”是儿时的感觉,鲁迅现在这样写,前一处有调侃的意味,后一处则有称颂的意味。

(4)“制艺和试帖诗”:制艺是摘取《四书》《五经》中的文句命题、立论的八股文。试帖诗,大抵取古人诗句或成语命题,冠以“赋得”二字,并限韵脚,一般为五言八韵。

(5)“石印”:先将原稿用特制的墨写在药纸上,再轧印在石版上,涂上桃胶,干后用水擦净,然后涂油墨印刷。

(6)“仁厚黑暗的地母”:地母就是地神。中国有“天神至尊,地神多福”的说法。地神是黑暗而又仁厚的,阿长埋在地下,鲁迅祈祷地神赐福于她,让她的魂灵得以永安。

【课文分析】

1.文章主题

作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,勾勒出一个善良、朴实而又迷信、唠叨、满肚子是麻烦礼节的长妈妈;通过写阿长寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激和思念之情。

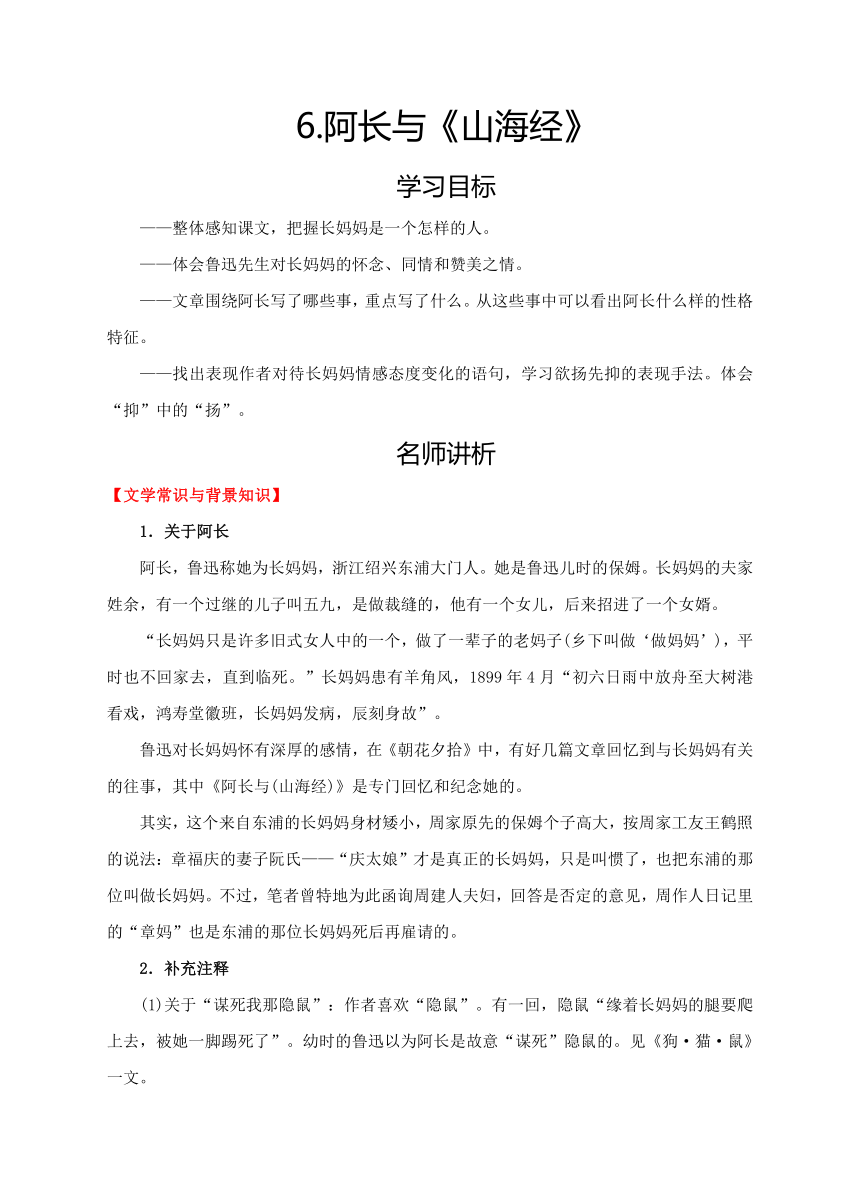

2.文章结构

事情

形象特征

感彩

写法

“长妈妈”名字的来历

地位低下

同情

欲扬先抑

喜欢切切察察

絮叨琐碎,纯朴直率

“实在不佩服”“最讨厌我”

睡觉摆“大”字

不拘小节、质朴有些愚钝

“无法可想”

吃福橘

真诚、善良

“不耐烦”

教给我很多

对孩子关心爱护

“烦琐之至”“非常麻烦”

讲“长毛”的故事

愚昧无知

“空前的敬意”

买《山海经》

对孩子关心爱护、善良仁慈

“新的敬意”

3.对话文本

(1)阿长是一个保姆,本身也没有什么学识,鲁迅先生是怎样看待她的

鲁迅先生对阿长是很怀念、感激的。

鲁迅先生很怀念儿时的保姆阿长,他深情地祈祷:“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”鲁迅写这篇回忆性散文时已经46岁了,阿长“辞了这人世,大概也有了三十年了罢”,鲁迅还纪念着她,可见阿长是怎样值得怀念,鲁迅对阿长怀有多么深厚的感情。

(2)课文内容是回忆和现实交融的,如何理解才能正确地把握课文

把握这篇课文,要区分作者儿时的感受和现时的眼光。

回忆中,阿长许多行为叫“我”讨厌,只是听阿长讲长毛,才对她发生过空前的敬意,知道了是阿长谋害了隐鼠后,又憎恶她;大出意料,阿长给他买来渴慕已久的《山海经》,“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,于是对她又产生了新的敬意。鲁迅是以儿时的心态回忆阿长的,又是以写作时的眼光去观照自己的儿时和阿长的,但是后一层意味是含蓄的,要透过文字表面去理解。

(3)阿长是一个什么样的人

阿长是一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女。阿长是一个没有文化的粗人,却是民间文化的载体。阿长对孩子倾注一片心血。

(4)为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与(山海经)》前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系呢,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。

(5)写阿长买《山海经》的笔墨并不多,为什么不写她是怎么买到的 为什么此前此后反倒写了不少

不写阿长是怎么买到《山海经》的,就给读者留下一个广阔的想象空间,想象她怎样到处打听,想象她怎样跑书店书摊,想象她操了多少心,在想象中更觉得那真是一种“伟大的神力”。

在阿长问起《山海经》之前,先用大段文字写远房叔祖,为的是写最初是怎么会接近书籍的,怎么会渴慕《山海经》的,接着写为什么求之而不可得,又是怎样的念念不忘,写了这些,才能说明阿长为什么使“我”大喜过望,而且感到她确有“伟大的神力”了。

在阿长买来《山海经》之后,写“我”的震悚的心情,写如获至宝的心情,写此后搜集的图书,写了这些,才能说明阿长怎样令人尊敬而又感激,阿长的热心对“我”的成长有怎样的意义。

(6)鲁迅怎样描写阿长 这些描写有什么特色

描写,是对事物作具体的刻画和描绘。作者写阿长“切切察察”的样子,写阿长的睡相,写“元旦的古怪仪式”,写阿长讲长毛的故事,写阿长买来《山海经》,都有具体的刻画和描绘,都是人物描写,具体地说,是外貌描写、动作描写、语言描写。

形容写得逼真,我们常说“睢妙惟肖”

“入木三分”;形容写得生动,我们常说“栩栩如生”“活灵活现”。鲁迅描写阿长,确是这样。我们拣几个片段来看看。

鲁迅描写阿长“切切察察”的样子,一写说话的声音,一写说话时一种习惯性的动作,是绘形绘声。可见描写不在笔墨多少,抓住最富有特征的一两点来写,就能入木三分,活灵活现。鲁迅是以小时候的眼光去看的,好像隔着窗子单见人物的身影,鲜明异常。

总而言之,鲁迅的描写之所以特别出色,工夫在于选择、提炼,或者写最能表现人物特点的外貌,或者写最能表现人物特点的动作,或者写最能表现人物特点的语言。

课堂达标

一、语言知识

1.根据拼音写汉字。

震_____(sǒnɡ)

_____疤(chuānɡ)

孤_____(shuānɡ)

粗_____

(zhuō)

惧_____

(dàn)

_____死(hài)

_____责(jié)

2.给加点的字注音。

鼹鼠(

)

郝懿行(

)

疮疤(

)(

)

憎恶(

)(

)

霹雳(

)(

)

渴慕(

)(

)

3.解释下列词语。

(1)悚然:___________________________________________________________________

(2)惧惮:___________________________________________________________________

(3)诘问:___________________________________________________________________

(4)渴慕:___________________________________________________________________

(5)咒骂:___________________________________________________________________

(6)疏懒:___________________________________________________________________

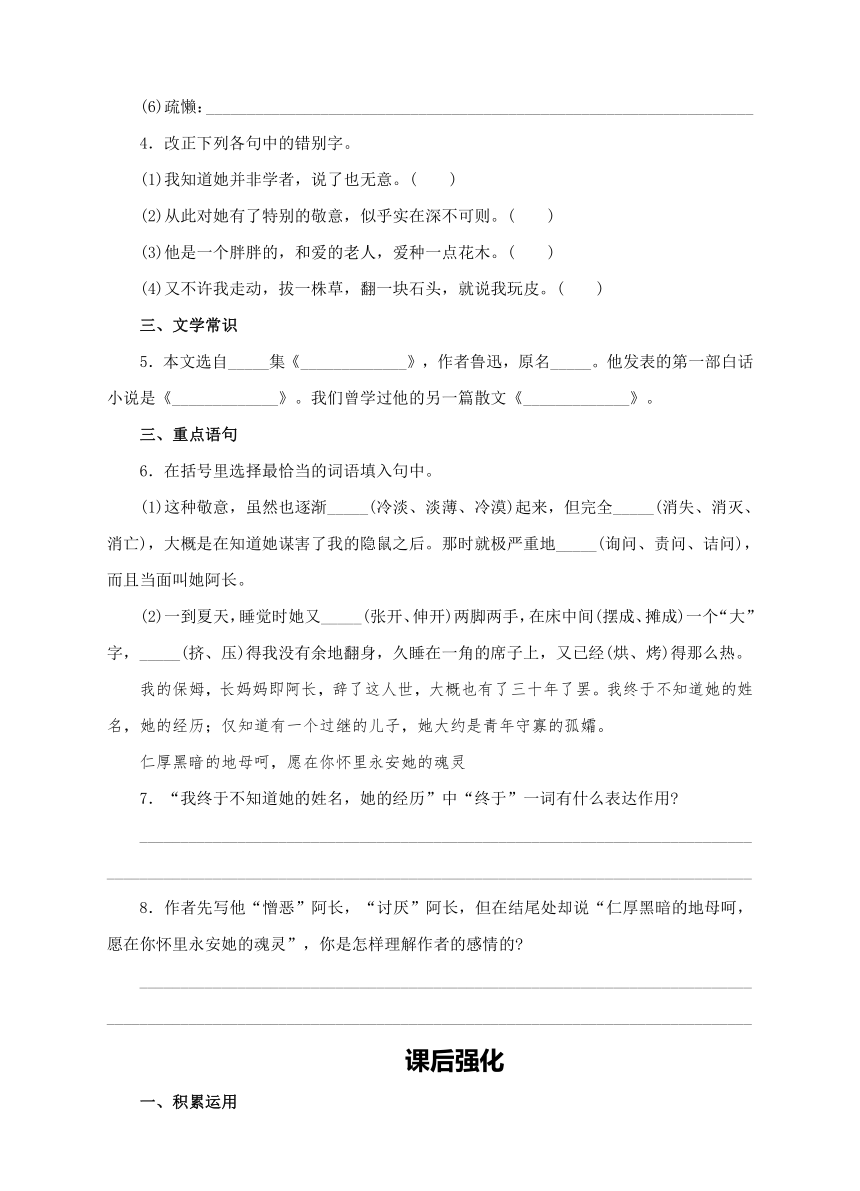

4.改正下列各句中的错别字。

(1)我知道她并非学者,说了也无意。(

)

(2)从此对她有了特别的敬意,似乎实在深不可则。(

)

(3)他是一个胖胖的,和爱的老人,爱种一点花木。(

)

(4)又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我玩皮。(

)

三、文学常识

5.本文选自_____集《_____________》,作者鲁迅,原名_____。他发表的第一部白话小说是《_____________》。我们曾学过他的另一篇散文《_____________》。

三、重点语句

6.在括号里选择最恰当的词语填入句中。

(1)这种敬意,虽然也逐渐_____(冷淡、淡薄、冷漠)起来,但完全_____(消失、消灭、消亡),大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。那时就极严重地_____(询问、责问、诘问),而且当面叫她阿长。

(2)一到夏天,睡觉时她又_____(张开、伸开)两脚两手,在床中间(摆成、摊成)一个“大”字,_____(挤、压)得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经(烘、烤)得那么热。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵

7.“我终于不知道她的姓名,她的经历”中“终于”一词有什么表达作用

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.作者先写他“憎恶”阿长,“讨厌”阿长,但在结尾处却说“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵”,你是怎样理解作者的感情的

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

课后强化

一、积累运用

1.下列加点字注音准确无误的一项是(

)

A.惶急(huánɡ)

疮疤(chuānɡ)

掳去(lǚ)

惧惮(dàn)

B.憎恨(zènɡ)

絮说(xù)

诘问(jié)

干戚(qī)

C.粗拙(zhuō)

烦琐(suǒ)

悚然(sōnɡ)

恭喜(gōnɡ),

D.疏懒(shū)

肚脐(qí)

渴慕(kě)

辟头(pī)

2.下列词语解释有误的一项是(

)

A.悚然:害怕。

说人长短:评论别人的好坏是非。

B.诘问:追问,责问。

渴慕:非常思慕。

C.惶急:慌张急迫。

辟头:开头。

D.咒骂:用恶毒的话骂。

疏懒:懒散而不受拘束。

3.对本文题目理解分析不正确的一项是(

)

A.将阿长这个不识字的劳动妇女与历史名著《山海经》联系起来,看似矛盾,实则令人好奇,引发读者阅读兴趣。

B.作者称“长妈妈”为阿长,显然是因为儿童时期讨厌她的缘故,到了中年这种情绪仍未消去。

C.用“阿长”称呼,名副其实,标示着文章的一半是抑笔。

D.题目用的是作者46岁写作时的口气,用阿长称呼很合适。

4.根据句意依次填人句中的词语,最恰当的一项是(

)

(1)最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说什么事,还竖起第二个手指,在空中上下(

),或者(

)对手或自己的鼻尖。

(2)她又拿起那橘子来在我的眼前(

),“那么,一年到头,顺顺流流……。”

(3)她又有所要求似的,(

)我的肩。

A.摇了两摇

摸着

摇动

摇动

B.摇动

点着

摇了两摇

摇着

C.晃动

摸着

晃动

晃动

D.摇动

点着

摇着

摇着

5.依次填写关联词,都正确的一项是(

)

我以为她一定最安全了,(

)不做门房,(

)不是小孩子,(

)生得不好看,(

)颈子上还有许多灸疮疤。

A.因为

也

又而

且

B.既

也

又

而且

C.因为

又

也

况且

D.既

又

也

况且

二、阅读与鉴赏

(一)课内阅读

阅读下面文字,完成6~10题。

大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体却震悚起来,赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

书的模样,到现在还在眼前,可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的。但那是我最为心爱的宝书,看起来,确是人面的兽;九头的蛇;一脚的牛;袋子似的帝江;没有头而“以乳为目,以脐为口”,还要“执干戚而舞”的刑天。

6.在长妈妈对“我”说的话中,“山海经”变成了“三哼经”,为什么这样写

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.文中画线的句子用了什么描写方法 有什么表达效果

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.“我”听说阿长买来了《山海经》时,为什么会“似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.课文重点写买《山海经》的内容,其用意是什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.你知道《山海经》中的故事吗 说出一两个故事的

题目。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课外阅读

阅读下面文字,完成11~15题。

平分生命

①男孩与他的妹妹相依为命。父母早逝,他是她唯一的亲人。然而灾难再一次降临在这两个不幸的孩子身上。妹妹染上重病,需要输血,但医院的血液太昂贵,男孩没有钱支付任何费用,尽管医院已免去了手术的费用。

②作为妹妹唯一的亲人,男孩的血型与妹妹相符。医生问男孩,是否有勇气承受抽血时的疼痛。男孩开始犹豫,10岁的大脑经过一番深思熟虑,终于点了点头。

③抽血时,男孩安静地不发出一丝声响,只是向邻床的妹妹微笑。抽血后,男孩躺在床上一动不动,一切手术完毕,男孩停止了微笑,声音颤抖地问:“医生,我还能活多长时间 ”医生正想笑男孩的无知,但转念又被男孩的勇敢震撼了:在男孩10岁的大脑中,他认为输血会失去生命。但他仍然肯输血给妹妹,在那一瞬间,男孩所作出的决定付出了一生的勇敢——他下定了死亡的决心。

④医生的手心渗出了汗,他握紧了男孩的手说:“放心吧,你不会死的。输血不会丢掉生命。”男孩眼中放出了光彩:“真的 那我还能活多少年 ”医生微笑着,充满爱心:“你能活到100岁,小伙子,你很健康!”

⑤男孩从床上跳到地上,高兴得又蹦又跳。他在地上转了几圈确认自己真的没事时,就又抬起了胳膊_____刚才被抽血的胳膊,昂起头,郑重其事地对医生说:“那就把我的血抽一半给妹妹吧,我们两个每人活50年!”

⑥所有的人都被震惊,这不是孩子无心的承诺,这是人类最无私最纯真的诺言。

11.第②段中说“男孩开始犹豫”,结合上下文思考,男孩为什么犹豫

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.小男孩由“犹豫”到接受抽血,说明了什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.文章的主人公是_____,全文的感情基调是____________________________________

14.对小男孩的描写主要通过神态、语言和动作几个方面,他的神态显得有些__________,是因为他认为抽血会死亡,体现了男孩的__________;他开始的语言显得有些_____,但从中可以看出_______________;他后来的动作显得__________,语言__________,更增加了文章令人震撼的力量。

15.文中说“所有的人都被震惊”,原因是_______________,表现了小男孩对生命幼稚而震撼人心的理解。

课后强化

为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6阿长与《山海经》

【课堂达标】

1.悚

疮

孀

拙

惮

骇

诘

2.yǎn

yì

chuānɡ

bā

zēnɡ

wù

pī

lì

kě

mù

3.(1)害怕的样子。(2)恐惧、害怕。(3)逼问、责问。(4)非常思慕。(5)用恶毒的话骂。(6)懒散而不受拘束。

4.(1)“意”应为“益”;(2)“则”应为“测”;(3)“爱”应为“蔼”;(4)“玩”应为“顽”。

5.散文朝花夕拾周树人狂人日记从百草园到三味书屋

6.(1)淡薄

消失

诘问

(2)伸开

摆成

挤烤

7.①内容上照应前文;②表现了作者深深的遗憾之情。

8.作者对长妈妈尊敬、喜爱、同情、怀念。“憎恶”、“讨厌”是用儿时的心态来看,写作时字里行间却充满对阿长的同情、怀念。特别是当她买到“我”渴望已久的《山海经》时,“我”喜爱、敬佩的心情更强烈了。所以,虽然长妈妈死去约三十年了,“我”仍真诚地为她祈祷。

【课后强化】

1.D

导解:A项“掳”应读“lǔ

”;B项“憎”应读“zēnɡ”;C项“悚”应读“sǒnɡ

”。

2.C

导解:惶急:恐惧着急。

3.B

导解:称“阿长”是从儿时的心态来看,中年鲁迅对阿长充满同情、敬意和怀念,全无讨厌之情。

4.B

导解:从用词准确的角度去分析。

5.D

导解:从关联词的搭配和上下文连贯角度考虑。

6.阿长并不知道《山海经》是什么书,但她知道“我”喜欢,设法买了来。表现了她的善良、热心。

7.神态、心理、动作描写,形象地表现了“我”听到消息时震惊、惊喜的情态,强化了“出乎意料”的表达效果。

8.因为阿长“并非学者”,连字都不认识,“我”根本没想到她会买回《山海经》,所以很震惊。除震惊外还有惊喜。

9.一是因为文章题目为“阿长与《山海经》”;二是这个内容最能表现阿长善良、慈爱、热心的品质。

lO.示例:夸父逐日、刑天舞干戚等。

11.男孩认为抽血会失去生命,所以他犹豫了。

12.说明了小男孩对妹妹纯真的爱。

13.小男孩

赞赏、敬佩

14.庄重

幼稚

天真他对妹妹无私纯真的爱兴高采烈

天真

15.为小男孩对生命的理解以及他的牺牲精神所感动

【表达交流】

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与(山海经)》前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与“《山海经》”连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系呢,令人好奇。

学习目标

——整体感知课文,把握长妈妈是一个怎样的人。

——体会鲁迅先生对长妈妈的怀念、同情和赞美之情。

——文章围绕阿长写了哪些事,重点写了什么。从这些事中可以看出阿长什么样的性格特征。

——找出表现作者对待长妈妈情感态度变化的语句,学习欲扬先抑的表现手法。体会“抑”中的“扬”。

名师讲析

【文学常识与背景知识】

1.关于阿长

阿长,鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴东浦大门人。她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子叫五九,是做裁缝的,他有一个女儿,后来招进了一个女婿。

“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊角风,1899年4月“初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,长妈妈发病,辰刻身故”。

鲁迅对长妈妈怀有深厚的感情,在《朝花夕拾》中,有好几篇文章回忆到与长妈妈有关的往事,其中《阿长与(山海经)》是专门回忆和纪念她的。

其实,这个来自东浦的长妈妈身材矮小,周家原先的保姆个子高大,按周家工友王鹤照的说法:章福庆的妻子阮氏——“庆太娘”才是真正的长妈妈,只是叫惯了,也把东浦的那位叫做长妈妈。不过,笔者曾特地为此函询周建人夫妇,回答是否定的意见,周作人日记里的“章妈”也是东浦的那位长妈妈死后再雇请的。

2.补充注释

(1)关于“谋死我那隐鼠”:作者喜欢“隐鼠”。有一回,隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去,被她一脚踢死了”。幼时的鲁迅以为阿长是故意“谋死”隐鼠的。见《狗·猫·鼠》一文。

(2)“福橘”:因是福建产的橘子,故名。为取吉利,江浙民间有在大年初一早晨吃“福橘”的习俗。

(3)“伟大的神力”:神力,神奇之力。说“伟大”是儿时的感觉,鲁迅现在这样写,前一处有调侃的意味,后一处则有称颂的意味。

(4)“制艺和试帖诗”:制艺是摘取《四书》《五经》中的文句命题、立论的八股文。试帖诗,大抵取古人诗句或成语命题,冠以“赋得”二字,并限韵脚,一般为五言八韵。

(5)“石印”:先将原稿用特制的墨写在药纸上,再轧印在石版上,涂上桃胶,干后用水擦净,然后涂油墨印刷。

(6)“仁厚黑暗的地母”:地母就是地神。中国有“天神至尊,地神多福”的说法。地神是黑暗而又仁厚的,阿长埋在地下,鲁迅祈祷地神赐福于她,让她的魂灵得以永安。

【课文分析】

1.文章主题

作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,勾勒出一个善良、朴实而又迷信、唠叨、满肚子是麻烦礼节的长妈妈;通过写阿长寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激和思念之情。

2.文章结构

事情

形象特征

感彩

写法

“长妈妈”名字的来历

地位低下

同情

欲扬先抑

喜欢切切察察

絮叨琐碎,纯朴直率

“实在不佩服”“最讨厌我”

睡觉摆“大”字

不拘小节、质朴有些愚钝

“无法可想”

吃福橘

真诚、善良

“不耐烦”

教给我很多

对孩子关心爱护

“烦琐之至”“非常麻烦”

讲“长毛”的故事

愚昧无知

“空前的敬意”

买《山海经》

对孩子关心爱护、善良仁慈

“新的敬意”

3.对话文本

(1)阿长是一个保姆,本身也没有什么学识,鲁迅先生是怎样看待她的

鲁迅先生对阿长是很怀念、感激的。

鲁迅先生很怀念儿时的保姆阿长,他深情地祈祷:“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”鲁迅写这篇回忆性散文时已经46岁了,阿长“辞了这人世,大概也有了三十年了罢”,鲁迅还纪念着她,可见阿长是怎样值得怀念,鲁迅对阿长怀有多么深厚的感情。

(2)课文内容是回忆和现实交融的,如何理解才能正确地把握课文

把握这篇课文,要区分作者儿时的感受和现时的眼光。

回忆中,阿长许多行为叫“我”讨厌,只是听阿长讲长毛,才对她发生过空前的敬意,知道了是阿长谋害了隐鼠后,又憎恶她;大出意料,阿长给他买来渴慕已久的《山海经》,“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,于是对她又产生了新的敬意。鲁迅是以儿时的心态回忆阿长的,又是以写作时的眼光去观照自己的儿时和阿长的,但是后一层意味是含蓄的,要透过文字表面去理解。

(3)阿长是一个什么样的人

阿长是一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女。阿长是一个没有文化的粗人,却是民间文化的载体。阿长对孩子倾注一片心血。

(4)为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与(山海经)》前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系呢,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。

(5)写阿长买《山海经》的笔墨并不多,为什么不写她是怎么买到的 为什么此前此后反倒写了不少

不写阿长是怎么买到《山海经》的,就给读者留下一个广阔的想象空间,想象她怎样到处打听,想象她怎样跑书店书摊,想象她操了多少心,在想象中更觉得那真是一种“伟大的神力”。

在阿长问起《山海经》之前,先用大段文字写远房叔祖,为的是写最初是怎么会接近书籍的,怎么会渴慕《山海经》的,接着写为什么求之而不可得,又是怎样的念念不忘,写了这些,才能说明阿长为什么使“我”大喜过望,而且感到她确有“伟大的神力”了。

在阿长买来《山海经》之后,写“我”的震悚的心情,写如获至宝的心情,写此后搜集的图书,写了这些,才能说明阿长怎样令人尊敬而又感激,阿长的热心对“我”的成长有怎样的意义。

(6)鲁迅怎样描写阿长 这些描写有什么特色

描写,是对事物作具体的刻画和描绘。作者写阿长“切切察察”的样子,写阿长的睡相,写“元旦的古怪仪式”,写阿长讲长毛的故事,写阿长买来《山海经》,都有具体的刻画和描绘,都是人物描写,具体地说,是外貌描写、动作描写、语言描写。

形容写得逼真,我们常说“睢妙惟肖”

“入木三分”;形容写得生动,我们常说“栩栩如生”“活灵活现”。鲁迅描写阿长,确是这样。我们拣几个片段来看看。

鲁迅描写阿长“切切察察”的样子,一写说话的声音,一写说话时一种习惯性的动作,是绘形绘声。可见描写不在笔墨多少,抓住最富有特征的一两点来写,就能入木三分,活灵活现。鲁迅是以小时候的眼光去看的,好像隔着窗子单见人物的身影,鲜明异常。

总而言之,鲁迅的描写之所以特别出色,工夫在于选择、提炼,或者写最能表现人物特点的外貌,或者写最能表现人物特点的动作,或者写最能表现人物特点的语言。

课堂达标

一、语言知识

1.根据拼音写汉字。

震_____(sǒnɡ)

_____疤(chuānɡ)

孤_____(shuānɡ)

粗_____

(zhuō)

惧_____

(dàn)

_____死(hài)

_____责(jié)

2.给加点的字注音。

鼹鼠(

)

郝懿行(

)

疮疤(

)(

)

憎恶(

)(

)

霹雳(

)(

)

渴慕(

)(

)

3.解释下列词语。

(1)悚然:___________________________________________________________________

(2)惧惮:___________________________________________________________________

(3)诘问:___________________________________________________________________

(4)渴慕:___________________________________________________________________

(5)咒骂:___________________________________________________________________

(6)疏懒:___________________________________________________________________

4.改正下列各句中的错别字。

(1)我知道她并非学者,说了也无意。(

)

(2)从此对她有了特别的敬意,似乎实在深不可则。(

)

(3)他是一个胖胖的,和爱的老人,爱种一点花木。(

)

(4)又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我玩皮。(

)

三、文学常识

5.本文选自_____集《_____________》,作者鲁迅,原名_____。他发表的第一部白话小说是《_____________》。我们曾学过他的另一篇散文《_____________》。

三、重点语句

6.在括号里选择最恰当的词语填入句中。

(1)这种敬意,虽然也逐渐_____(冷淡、淡薄、冷漠)起来,但完全_____(消失、消灭、消亡),大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。那时就极严重地_____(询问、责问、诘问),而且当面叫她阿长。

(2)一到夏天,睡觉时她又_____(张开、伸开)两脚两手,在床中间(摆成、摊成)一个“大”字,_____(挤、压)得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经(烘、烤)得那么热。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵

7.“我终于不知道她的姓名,她的经历”中“终于”一词有什么表达作用

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.作者先写他“憎恶”阿长,“讨厌”阿长,但在结尾处却说“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵”,你是怎样理解作者的感情的

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

课后强化

一、积累运用

1.下列加点字注音准确无误的一项是(

)

A.惶急(huánɡ)

疮疤(chuānɡ)

掳去(lǚ)

惧惮(dàn)

B.憎恨(zènɡ)

絮说(xù)

诘问(jié)

干戚(qī)

C.粗拙(zhuō)

烦琐(suǒ)

悚然(sōnɡ)

恭喜(gōnɡ),

D.疏懒(shū)

肚脐(qí)

渴慕(kě)

辟头(pī)

2.下列词语解释有误的一项是(

)

A.悚然:害怕。

说人长短:评论别人的好坏是非。

B.诘问:追问,责问。

渴慕:非常思慕。

C.惶急:慌张急迫。

辟头:开头。

D.咒骂:用恶毒的话骂。

疏懒:懒散而不受拘束。

3.对本文题目理解分析不正确的一项是(

)

A.将阿长这个不识字的劳动妇女与历史名著《山海经》联系起来,看似矛盾,实则令人好奇,引发读者阅读兴趣。

B.作者称“长妈妈”为阿长,显然是因为儿童时期讨厌她的缘故,到了中年这种情绪仍未消去。

C.用“阿长”称呼,名副其实,标示着文章的一半是抑笔。

D.题目用的是作者46岁写作时的口气,用阿长称呼很合适。

4.根据句意依次填人句中的词语,最恰当的一项是(

)

(1)最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说什么事,还竖起第二个手指,在空中上下(

),或者(

)对手或自己的鼻尖。

(2)她又拿起那橘子来在我的眼前(

),“那么,一年到头,顺顺流流……。”

(3)她又有所要求似的,(

)我的肩。

A.摇了两摇

摸着

摇动

摇动

B.摇动

点着

摇了两摇

摇着

C.晃动

摸着

晃动

晃动

D.摇动

点着

摇着

摇着

5.依次填写关联词,都正确的一项是(

)

我以为她一定最安全了,(

)不做门房,(

)不是小孩子,(

)生得不好看,(

)颈子上还有许多灸疮疤。

A.因为

也

又而

且

B.既

也

又

而且

C.因为

又

也

况且

D.既

又

也

况且

二、阅读与鉴赏

(一)课内阅读

阅读下面文字,完成6~10题。

大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体却震悚起来,赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

书的模样,到现在还在眼前,可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的。但那是我最为心爱的宝书,看起来,确是人面的兽;九头的蛇;一脚的牛;袋子似的帝江;没有头而“以乳为目,以脐为口”,还要“执干戚而舞”的刑天。

6.在长妈妈对“我”说的话中,“山海经”变成了“三哼经”,为什么这样写

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.文中画线的句子用了什么描写方法 有什么表达效果

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.“我”听说阿长买来了《山海经》时,为什么会“似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.课文重点写买《山海经》的内容,其用意是什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.你知道《山海经》中的故事吗 说出一两个故事的

题目。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)课外阅读

阅读下面文字,完成11~15题。

平分生命

①男孩与他的妹妹相依为命。父母早逝,他是她唯一的亲人。然而灾难再一次降临在这两个不幸的孩子身上。妹妹染上重病,需要输血,但医院的血液太昂贵,男孩没有钱支付任何费用,尽管医院已免去了手术的费用。

②作为妹妹唯一的亲人,男孩的血型与妹妹相符。医生问男孩,是否有勇气承受抽血时的疼痛。男孩开始犹豫,10岁的大脑经过一番深思熟虑,终于点了点头。

③抽血时,男孩安静地不发出一丝声响,只是向邻床的妹妹微笑。抽血后,男孩躺在床上一动不动,一切手术完毕,男孩停止了微笑,声音颤抖地问:“医生,我还能活多长时间 ”医生正想笑男孩的无知,但转念又被男孩的勇敢震撼了:在男孩10岁的大脑中,他认为输血会失去生命。但他仍然肯输血给妹妹,在那一瞬间,男孩所作出的决定付出了一生的勇敢——他下定了死亡的决心。

④医生的手心渗出了汗,他握紧了男孩的手说:“放心吧,你不会死的。输血不会丢掉生命。”男孩眼中放出了光彩:“真的 那我还能活多少年 ”医生微笑着,充满爱心:“你能活到100岁,小伙子,你很健康!”

⑤男孩从床上跳到地上,高兴得又蹦又跳。他在地上转了几圈确认自己真的没事时,就又抬起了胳膊_____刚才被抽血的胳膊,昂起头,郑重其事地对医生说:“那就把我的血抽一半给妹妹吧,我们两个每人活50年!”

⑥所有的人都被震惊,这不是孩子无心的承诺,这是人类最无私最纯真的诺言。

11.第②段中说“男孩开始犹豫”,结合上下文思考,男孩为什么犹豫

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.小男孩由“犹豫”到接受抽血,说明了什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.文章的主人公是_____,全文的感情基调是____________________________________

14.对小男孩的描写主要通过神态、语言和动作几个方面,他的神态显得有些__________,是因为他认为抽血会死亡,体现了男孩的__________;他开始的语言显得有些_____,但从中可以看出_______________;他后来的动作显得__________,语言__________,更增加了文章令人震撼的力量。

15.文中说“所有的人都被震惊”,原因是_______________,表现了小男孩对生命幼稚而震撼人心的理解。

课后强化

为什么题目上不写“长妈妈”而写“阿长”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6阿长与《山海经》

【课堂达标】

1.悚

疮

孀

拙

惮

骇

诘

2.yǎn

yì

chuānɡ

bā

zēnɡ

wù

pī

lì

kě

mù

3.(1)害怕的样子。(2)恐惧、害怕。(3)逼问、责问。(4)非常思慕。(5)用恶毒的话骂。(6)懒散而不受拘束。

4.(1)“意”应为“益”;(2)“则”应为“测”;(3)“爱”应为“蔼”;(4)“玩”应为“顽”。

5.散文朝花夕拾周树人狂人日记从百草园到三味书屋

6.(1)淡薄

消失

诘问

(2)伸开

摆成

挤烤

7.①内容上照应前文;②表现了作者深深的遗憾之情。

8.作者对长妈妈尊敬、喜爱、同情、怀念。“憎恶”、“讨厌”是用儿时的心态来看,写作时字里行间却充满对阿长的同情、怀念。特别是当她买到“我”渴望已久的《山海经》时,“我”喜爱、敬佩的心情更强烈了。所以,虽然长妈妈死去约三十年了,“我”仍真诚地为她祈祷。

【课后强化】

1.D

导解:A项“掳”应读“lǔ

”;B项“憎”应读“zēnɡ”;C项“悚”应读“sǒnɡ

”。

2.C

导解:惶急:恐惧着急。

3.B

导解:称“阿长”是从儿时的心态来看,中年鲁迅对阿长充满同情、敬意和怀念,全无讨厌之情。

4.B

导解:从用词准确的角度去分析。

5.D

导解:从关联词的搭配和上下文连贯角度考虑。

6.阿长并不知道《山海经》是什么书,但她知道“我”喜欢,设法买了来。表现了她的善良、热心。

7.神态、心理、动作描写,形象地表现了“我”听到消息时震惊、惊喜的情态,强化了“出乎意料”的表达效果。

8.因为阿长“并非学者”,连字都不认识,“我”根本没想到她会买回《山海经》,所以很震惊。除震惊外还有惊喜。

9.一是因为文章题目为“阿长与《山海经》”;二是这个内容最能表现阿长善良、慈爱、热心的品质。

lO.示例:夸父逐日、刑天舞干戚等。

11.男孩认为抽血会失去生命,所以他犹豫了。

12.说明了小男孩对妹妹纯真的爱。

13.小男孩

赞赏、敬佩

14.庄重

幼稚

天真他对妹妹无私纯真的爱兴高采烈

天真

15.为小男孩对生命的理解以及他的牺牲精神所感动

【表达交流】

不同的称呼,标志着不同的身份、品位。《阿长与(山海经)》前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”称呼,名副其实。所以,这个题目其实标示文章的一半是抑笔。再则,将“阿长”与“《山海经》”连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系呢,令人好奇。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》