2016-2017学年高二物理沪科版选修3-5综合测评:模块综合测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 2016-2017学年高二物理沪科版选修3-5综合测评:模块综合测评(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 577.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-06-25 20:24:32 | ||

图片预览

文档简介

模块综合测评

(时间:60分钟满分:100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.1~5是单选题;6~8是多选题,选对1个得3分,全选对得6分,错选或不选得0分.)

1.恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应.核反应方程为He+He→Be+γ.以下说法正确的是(

)

图1

A.该核反应为裂变反应

B.热核反应中有质量亏损

C.由于核反应中质量数守恒,所以质量也是守恒的

D.任意原子核内的质子数和中子数总是相等的

【解析】该核反应为聚变反应,故A错误;核反应中的裂变和聚变,都会有质量亏损,都会放出巨大的能量,故B正确;核反应中质量数守恒,质量不守恒,故C错误;原子中原子核内的质子数和中子数不一定相等,有的原子中相等,有的原子中不相等,有的原子没有中子,例如氢原子核内有一个质子,没有中子,故D错误.

【答案】B

2.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是(

)

A.γ射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.Bi的半衰期是5天,100克Bi经过10天后还剩下50克

【解析】β射线是高速电子流,而γ射线是一种电磁波,选项A错误.氢原子辐射光子后,绕核运动的电子距核更近,动能增大,选项B正确.太阳辐射能量的主要来源是太阳内部氢核的聚变,选项C错误.10天为两个半衰期,剩余的Bi为100×g=100×2g=25

g,选项D错误.

【答案】B

3.根据玻尔理论,下列说法正确的是(

)

A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量

B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量等于动能的增加量

C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大

D.电子没有确定轨道,只存在电子云

【解析】根据玻尔理论中的定态假设可知,原子处于定态时,不向外辐射能量,A项正确;氢原子发生跃迁辐射光子,减少的电势能一部分转化为电子的动能,另一部分转化为光子能量辐射出去,B项错误;氢原子只能吸收等于能级差的能量的光子,轨道半径也是一系列不连续的特定值,C、D项错.【答案】A

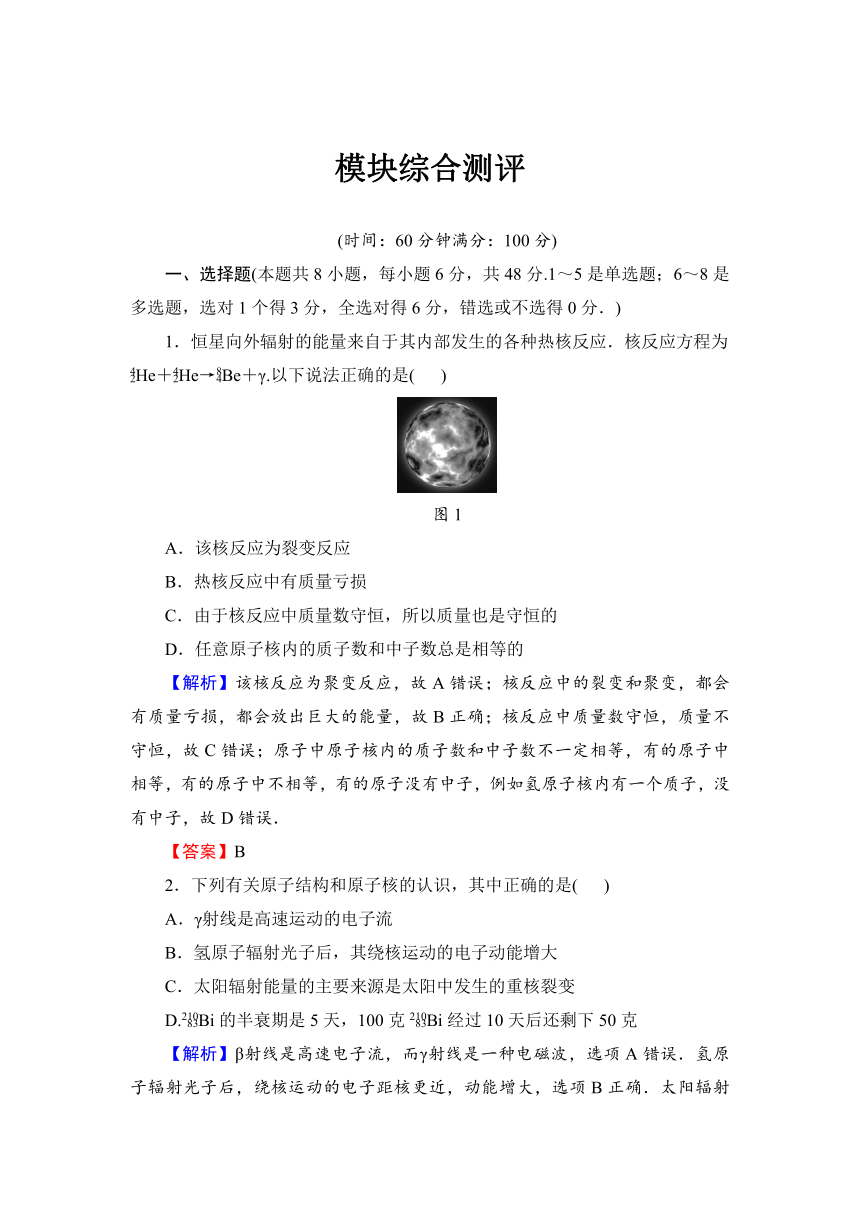

4.下列关于图2的说法中正确的是(

)

图2

A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的

B.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小的空间范围

C.光电效应实验说明了光具有波动性

D.射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

【解析】根据玻尔理论可以知道,电子绕原子核运动过程中是沿着特定轨道半径运动的,A错;根据卢瑟福的α粒子散射实验现象,可以知道B对;光电效应表明了光的粒子性,C错;根据左手定则可以判断射线甲带负电,D错.

【答案】B

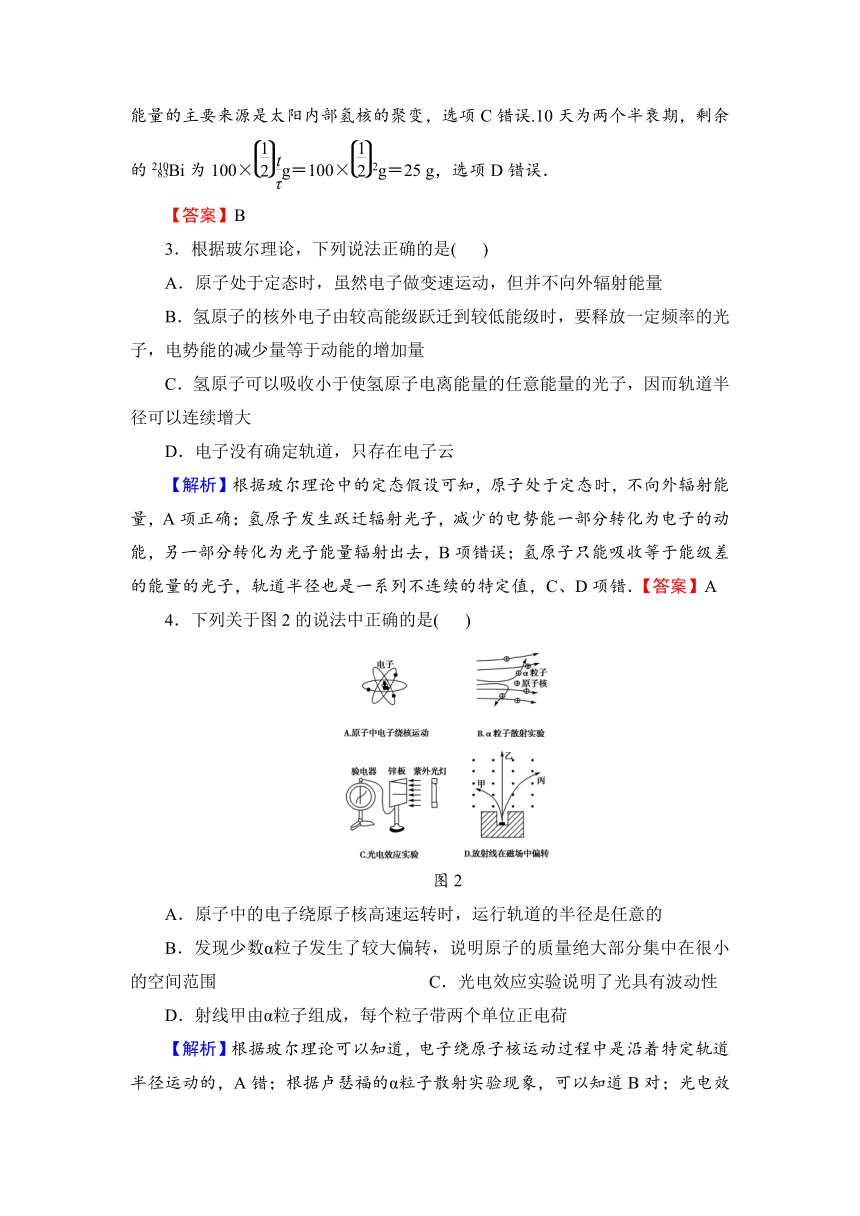

5.如图3所示是α粒子(氦原子核)被重金属原子核散射的运动轨迹,M、N、P、Q是轨迹上的四点,在散射过程中可以认为重金属原子核静止.图中所标出的α粒子在各点处的加速度方向正确的是(

)

图3

A.M点

B.N点

C.P点

D.Q点

【解析】α粒子(氦原子核)和重金属原子核都带正电,互相排斥,加速度方向与α粒子所受斥力方向相同.带电粒子加速度方向沿相应点与重金属原子核连线指向曲线的凹侧,故只有选项C正确.

【答案】C

6.下列关于原子和原子核的说法正确的是(

)

A.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的

B.U(铀)衰变为Pa(镤)要经过1次α衰变和1次β衰变

C.质子与中子结合成氘核的过程中发生质量亏损并释放能量

D.β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚后而形成的电子流

【答案】BC7.下列说法正确的是(

)

A.方程式U→Th+He是重核裂变反应方程

B.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性

C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的

D.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

【解析】U→Th+He是衰变反应,不是重核裂变反应方程,故A错误;光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故B正确;β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的,故C正确;德布罗意首先提出了物质波的猜想,之后电子衍射实验证实了他的猜想,故D正确.

【答案】BCD

8.下列说法正确的是(

)

A.Th经过6次α衰变和4次β衰变后,成为稳定的原子核Pb

B.发现中子的核反应方程为Be+He→C+n

C.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱

D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子能量减小【解析】Th经过6次α衰变和4次β衰变后,质量数是:m=232-6×4=208,电荷数:z=90-2×6+4=82,成为稳定的原子核Pb.故A正确;发现中子的核反应方程是Be+He→C+n,故B正确;γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故C正确;根据波尔理论可知,核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,氢原子的电势能增大,核外电子遵循:k=,据此可知电子的动能减小;再据能级与半径的关系可知,原子的能量随半径的增大而增大,故D错误.

【答案】ABC

二、非选择题(本题共5小题,共52分.按题目要求作答.)

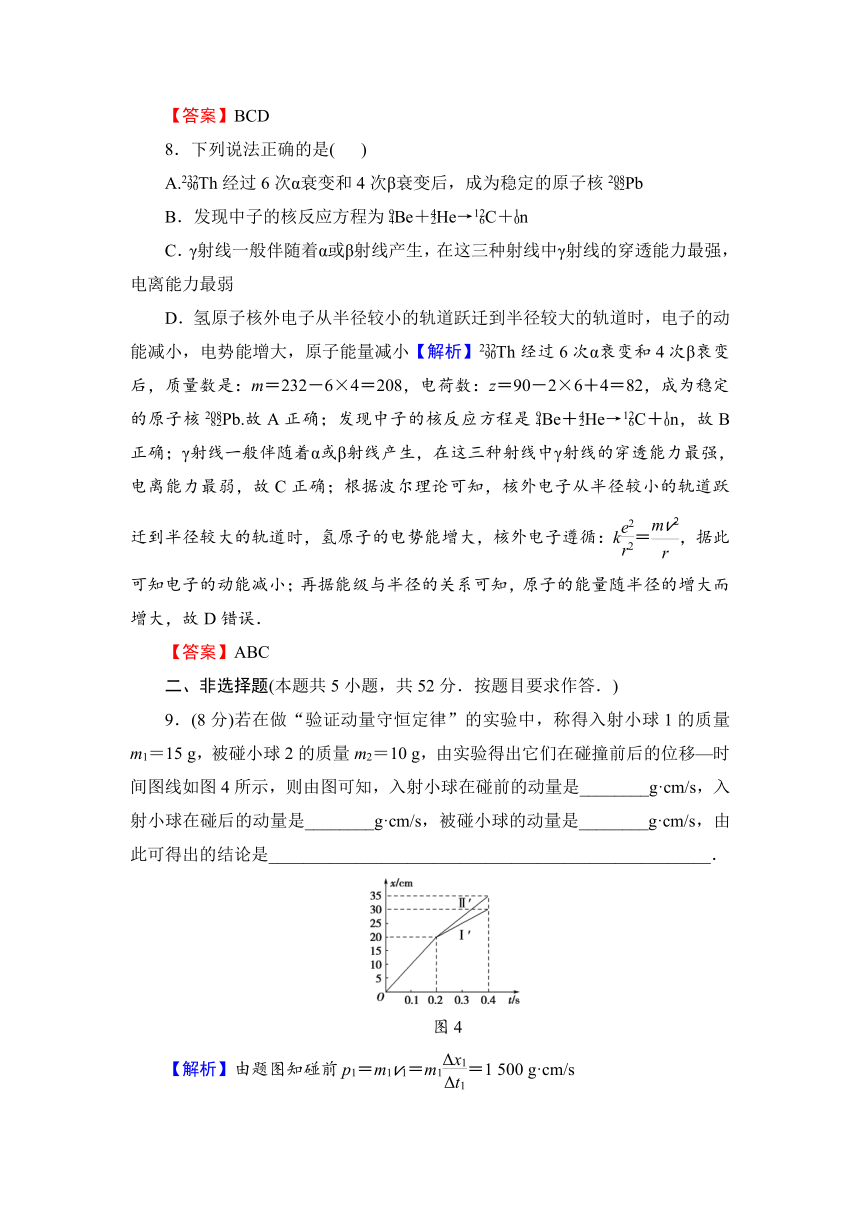

9.(8分)若在做“验证动量守恒定律”的实验中,称得入射小球1的质量m1=15

g,被碰小球2的质量m2=10

g,由实验得出它们在碰撞前后的位移—时间图线如图4所示,则由图可知,入射小球在碰前的动量是________g·cm/s,入射小球在碰后的动量是________g·cm/s,被碰小球的动量是________g·cm/s,由此可得出的结论是___________________________________________________.

图4

【解析】由题图知碰前p1=m1v1=m1=1

500

g·cm/s

碰后p1′=m1=750

g·cm/s

p2′=m2=750

g·cm/s.

由此可得出的结论是两小球碰撞前后的动量守恒.

【答案】1

500750750两小球碰撞前后的动量守恒

10.(8分)用半径相同的两个小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意图如图5所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹,再把B球静置于水平槽边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点距离:OM=2.68

cm,OP=8.62

cm,ON=11.50

cm,并知A、B两球的质量比为2∶1,则未放B球时A球落地点是记录纸上的________点,系统碰撞前总动量p与碰撞后总动量p′的百分误差×100%=________%(结果保留一位有效数字).

图5

【解析】M、N分别是碰后两球的落地点的位置,P是碰前A球的落地点的位置,碰前系统的总动量可等效表示为p=mA·OP,碰后系统的总动量可等效表示为p′=mA·OM+mB·ON,则其百分误差=≈2%.

【答案】P2

11.(12分)一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子的能级图如图6所示,则:

图6

(1)氢原子可能发射几种频率的光子?

(2)氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是多少电子伏?

(3)用(2)中的光子照射下表中几种金属,哪些金属能发生光电效应?发生光电效应时,发射光电子的最大初动能是多少电子伏?

金属

铯

钙

镁

钛

逸出功W/eV

1.9

2.7

3.7

4.1

【解析】(1)可能发射6种频率的光子.

(2)由玻尔的跃迁规律可得光子的能量为E=E4-E2,代入数据得E=2.55

eV.

(3)E只大于铯的逸出功,故光子只有照射铯金属上时才能发生光电效应.根据爱因斯坦的光电效应方程可得光电子的最大初动能为Ekm=E-W0

代入数据得,Ekm=0.65

eV.【答案】(1)6种(2)2.55

eV(3)铯0.65

eV

12.(12分)如图7所示,质量为3m的木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度变为v0,已知木块的长为L,设子弹在木块中的阻力恒定.试求:

图7

(1)子弹穿出木块后,木块的速度大小v;

(2)子弹在木块中运动的时间t.

【解析】(1)子弹与木块相互作用过程,满足动量守恒定律:

mv0=mv0+3mv

解得:v=.

(2)对系统应用功能关系:fL=mv-m2-·3mv2

解得:f=

对木块应用动量定理:ft=3mv

解得:t=.

【答案】(1)v=(2)t=

13.(12分)如图8所示,一质量为2m的L形长木板静止在光滑水平面上.木板右端竖起部分内侧有粘性物质,当有其他物体与之接触时即会粘在一起.某一时刻有一质量为m的物块,以水平速度v0从L形长木板的左端滑上长木板.已知物块与L形长木板的上表面的动摩擦因数为μ,当它刚要与L形长木板右端竖起部分相碰时,速度减为,碰后即粘在一起,求:

图8

(1)物块在L形长木板上的滑行时间及此时长木板在地面上滑行的距离;

(2)物块与L形长木板右端竖起部分相碰过程中,长木板受到的冲量大小.

【解析】(1)设物块在L形长木板上的滑行时间为t,由动量定理得:

-μmgt=m-mv0

解得t=

物块与L形长木板右端竖起部分相碰前系统动量守恒:

mv0=m+2mv1

解得v1=

由动能定理得μmgs=×2mv

解得s=.

(2)物块与L形长木板右端竖起部分相碰过程,系统动量守恒mv0=3mv2

对长木板由动量定理得:I=2mv2-2mv1=.

【答案】(1)(2)

(时间:60分钟满分:100分)

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.1~5是单选题;6~8是多选题,选对1个得3分,全选对得6分,错选或不选得0分.)

1.恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应.核反应方程为He+He→Be+γ.以下说法正确的是(

)

图1

A.该核反应为裂变反应

B.热核反应中有质量亏损

C.由于核反应中质量数守恒,所以质量也是守恒的

D.任意原子核内的质子数和中子数总是相等的

【解析】该核反应为聚变反应,故A错误;核反应中的裂变和聚变,都会有质量亏损,都会放出巨大的能量,故B正确;核反应中质量数守恒,质量不守恒,故C错误;原子中原子核内的质子数和中子数不一定相等,有的原子中相等,有的原子中不相等,有的原子没有中子,例如氢原子核内有一个质子,没有中子,故D错误.

【答案】B

2.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是(

)

A.γ射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.Bi的半衰期是5天,100克Bi经过10天后还剩下50克

【解析】β射线是高速电子流,而γ射线是一种电磁波,选项A错误.氢原子辐射光子后,绕核运动的电子距核更近,动能增大,选项B正确.太阳辐射能量的主要来源是太阳内部氢核的聚变,选项C错误.10天为两个半衰期,剩余的Bi为100×g=100×2g=25

g,选项D错误.

【答案】B

3.根据玻尔理论,下列说法正确的是(

)

A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量

B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量等于动能的增加量

C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大

D.电子没有确定轨道,只存在电子云

【解析】根据玻尔理论中的定态假设可知,原子处于定态时,不向外辐射能量,A项正确;氢原子发生跃迁辐射光子,减少的电势能一部分转化为电子的动能,另一部分转化为光子能量辐射出去,B项错误;氢原子只能吸收等于能级差的能量的光子,轨道半径也是一系列不连续的特定值,C、D项错.【答案】A

4.下列关于图2的说法中正确的是(

)

图2

A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的

B.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小的空间范围

C.光电效应实验说明了光具有波动性

D.射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

【解析】根据玻尔理论可以知道,电子绕原子核运动过程中是沿着特定轨道半径运动的,A错;根据卢瑟福的α粒子散射实验现象,可以知道B对;光电效应表明了光的粒子性,C错;根据左手定则可以判断射线甲带负电,D错.

【答案】B

5.如图3所示是α粒子(氦原子核)被重金属原子核散射的运动轨迹,M、N、P、Q是轨迹上的四点,在散射过程中可以认为重金属原子核静止.图中所标出的α粒子在各点处的加速度方向正确的是(

)

图3

A.M点

B.N点

C.P点

D.Q点

【解析】α粒子(氦原子核)和重金属原子核都带正电,互相排斥,加速度方向与α粒子所受斥力方向相同.带电粒子加速度方向沿相应点与重金属原子核连线指向曲线的凹侧,故只有选项C正确.

【答案】C

6.下列关于原子和原子核的说法正确的是(

)

A.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的

B.U(铀)衰变为Pa(镤)要经过1次α衰变和1次β衰变

C.质子与中子结合成氘核的过程中发生质量亏损并释放能量

D.β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚后而形成的电子流

【答案】BC7.下列说法正确的是(

)

A.方程式U→Th+He是重核裂变反应方程

B.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性

C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的

D.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

【解析】U→Th+He是衰变反应,不是重核裂变反应方程,故A错误;光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故B正确;β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的,故C正确;德布罗意首先提出了物质波的猜想,之后电子衍射实验证实了他的猜想,故D正确.

【答案】BCD

8.下列说法正确的是(

)

A.Th经过6次α衰变和4次β衰变后,成为稳定的原子核Pb

B.发现中子的核反应方程为Be+He→C+n

C.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱

D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子能量减小【解析】Th经过6次α衰变和4次β衰变后,质量数是:m=232-6×4=208,电荷数:z=90-2×6+4=82,成为稳定的原子核Pb.故A正确;发现中子的核反应方程是Be+He→C+n,故B正确;γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故C正确;根据波尔理论可知,核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,氢原子的电势能增大,核外电子遵循:k=,据此可知电子的动能减小;再据能级与半径的关系可知,原子的能量随半径的增大而增大,故D错误.

【答案】ABC

二、非选择题(本题共5小题,共52分.按题目要求作答.)

9.(8分)若在做“验证动量守恒定律”的实验中,称得入射小球1的质量m1=15

g,被碰小球2的质量m2=10

g,由实验得出它们在碰撞前后的位移—时间图线如图4所示,则由图可知,入射小球在碰前的动量是________g·cm/s,入射小球在碰后的动量是________g·cm/s,被碰小球的动量是________g·cm/s,由此可得出的结论是___________________________________________________.

图4

【解析】由题图知碰前p1=m1v1=m1=1

500

g·cm/s

碰后p1′=m1=750

g·cm/s

p2′=m2=750

g·cm/s.

由此可得出的结论是两小球碰撞前后的动量守恒.

【答案】1

500750750两小球碰撞前后的动量守恒

10.(8分)用半径相同的两个小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意图如图5所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹,再把B球静置于水平槽边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点距离:OM=2.68

cm,OP=8.62

cm,ON=11.50

cm,并知A、B两球的质量比为2∶1,则未放B球时A球落地点是记录纸上的________点,系统碰撞前总动量p与碰撞后总动量p′的百分误差×100%=________%(结果保留一位有效数字).

图5

【解析】M、N分别是碰后两球的落地点的位置,P是碰前A球的落地点的位置,碰前系统的总动量可等效表示为p=mA·OP,碰后系统的总动量可等效表示为p′=mA·OM+mB·ON,则其百分误差=≈2%.

【答案】P2

11.(12分)一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子的能级图如图6所示,则:

图6

(1)氢原子可能发射几种频率的光子?

(2)氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是多少电子伏?

(3)用(2)中的光子照射下表中几种金属,哪些金属能发生光电效应?发生光电效应时,发射光电子的最大初动能是多少电子伏?

金属

铯

钙

镁

钛

逸出功W/eV

1.9

2.7

3.7

4.1

【解析】(1)可能发射6种频率的光子.

(2)由玻尔的跃迁规律可得光子的能量为E=E4-E2,代入数据得E=2.55

eV.

(3)E只大于铯的逸出功,故光子只有照射铯金属上时才能发生光电效应.根据爱因斯坦的光电效应方程可得光电子的最大初动能为Ekm=E-W0

代入数据得,Ekm=0.65

eV.【答案】(1)6种(2)2.55

eV(3)铯0.65

eV

12.(12分)如图7所示,质量为3m的木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度变为v0,已知木块的长为L,设子弹在木块中的阻力恒定.试求:

图7

(1)子弹穿出木块后,木块的速度大小v;

(2)子弹在木块中运动的时间t.

【解析】(1)子弹与木块相互作用过程,满足动量守恒定律:

mv0=mv0+3mv

解得:v=.

(2)对系统应用功能关系:fL=mv-m2-·3mv2

解得:f=

对木块应用动量定理:ft=3mv

解得:t=.

【答案】(1)v=(2)t=

13.(12分)如图8所示,一质量为2m的L形长木板静止在光滑水平面上.木板右端竖起部分内侧有粘性物质,当有其他物体与之接触时即会粘在一起.某一时刻有一质量为m的物块,以水平速度v0从L形长木板的左端滑上长木板.已知物块与L形长木板的上表面的动摩擦因数为μ,当它刚要与L形长木板右端竖起部分相碰时,速度减为,碰后即粘在一起,求:

图8

(1)物块在L形长木板上的滑行时间及此时长木板在地面上滑行的距离;

(2)物块与L形长木板右端竖起部分相碰过程中,长木板受到的冲量大小.

【解析】(1)设物块在L形长木板上的滑行时间为t,由动量定理得:

-μmgt=m-mv0

解得t=

物块与L形长木板右端竖起部分相碰前系统动量守恒:

mv0=m+2mv1

解得v1=

由动能定理得μmgs=×2mv

解得s=.

(2)物块与L形长木板右端竖起部分相碰过程,系统动量守恒mv0=3mv2

对长木板由动量定理得:I=2mv2-2mv1=.

【答案】(1)(2)

同课章节目录