14.《应有格物致知精神》导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 14.《应有格物致知精神》导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 482.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

14、《应有格物致知精神》名师同步精品导学案

【导学讲坛】

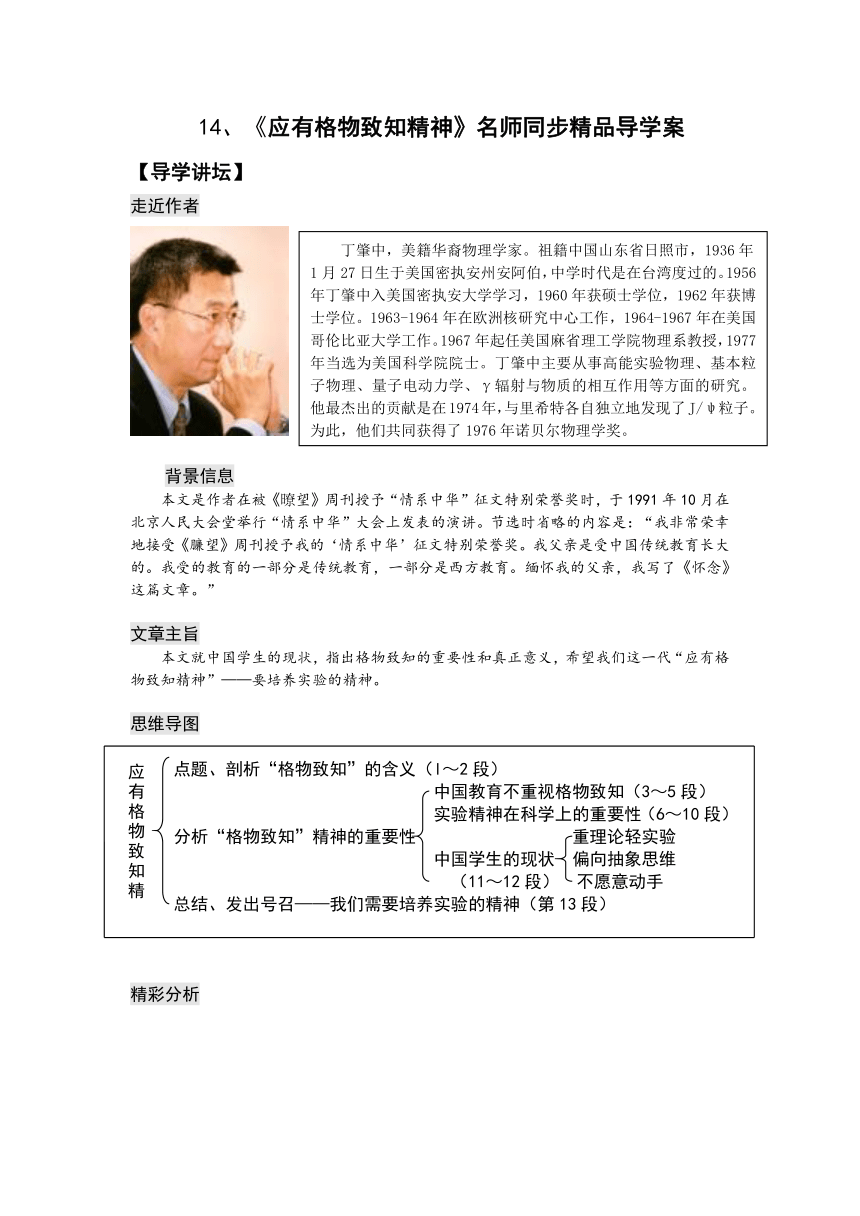

走近作者

背景信息

本文是作者在被《暸望》周刊授予“情系中华”征文特别荣誉奖时,于1991年10月在北京人民大会堂举行“情系中华”大会上发表的演讲。节选时省略的内容是:“我非常荣幸地接受《臁望》周刊授予我的‘情系中华’征文特别荣誉奖。我父亲是受中国传统教育长大的。我受的教育的一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。”

文章主旨

本文就中国学生的现状,指出格物致知的重要性和真正意义,希望我们这一代“应有格物致知精神”——要培养实验的精神。

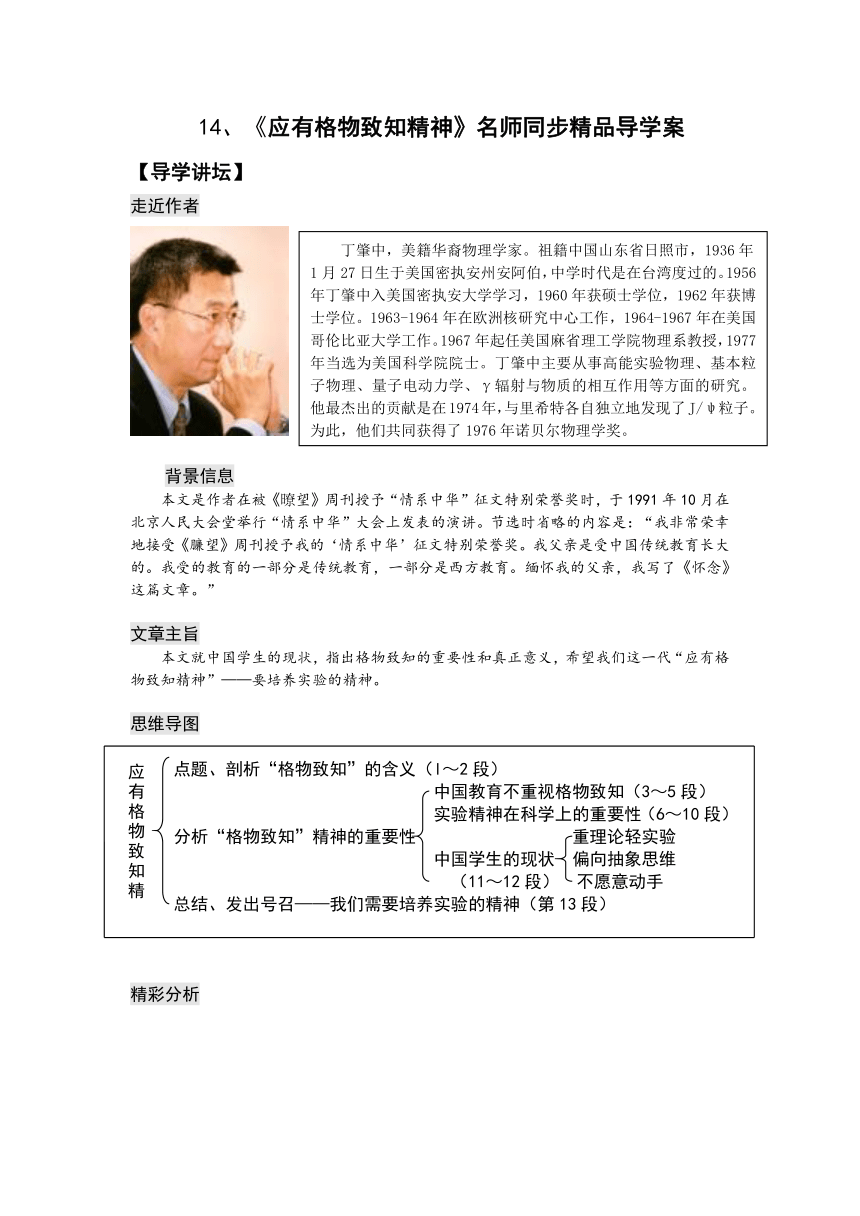

思维导图

点题、剖析“格物致知”的含义(l~2段)

中国教育不重视格物致知(3~5段)

实验精神在科学上的重要性(6~10段)

分析“格物致知”精神的重要性

重理论轻实验

中国学生的现状

偏向抽象思维

(11~12段)

不愿意动手

总结、发出号召——我们需要培养实验的精神(第13段)

精彩分析

问题三:古今“格物致知”的不同含义表现在哪里?

古代《大学》里‘格物致知”的最终目的是平天下,所以它格的物一般是向自己的内心去探索,即所谓的治国平天下之道,侧重于抽象的道理,王阳明格竹的例子就是如此。而当今世界要求的“格物致知”,其目的是了解自然、认识自然,获得新知为人类服务,所以侧重于实地实验精神。

问题四:结合你的读书经历,谈谈你对“格物致知”的理解。

甲生:我说“格竹”吧,同是封建时代的郑板桥,他就不像王阳明一样的一无所获。他在一首“咏竹”诗中写道:“咬定青山不放松,立根原在乱岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”很多擅长写咏物诗的封建文人,他们其实是擅长格物致知的。

乙生:我说“格柳”吧,贺知章说:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”不亲身观察与实践,是不能有这样的神来之笔的。

丙生:宋代诗人“格梅和雪”的意境更为高远,“梅雪争春未肯降,骚人落笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”正是因为诗人对梅和雪体验之深,才会有这梅雪争春的异趣,给我们以深刻的哲理启示。

丁生:白居易“格草”给人一种蓬勃向上的力量,“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”苏轼在“格山”时给我们以深沉的警醒:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”“当局者迷,旁观者清”的深刻道理说得多么形象生动。

师总结:大家都谈得非常好!说明大家对“格物致知”的真正意义理解得非常准确。尤其是大家都能引古人的诗来推想他们“格物”的情景,这点是难能可贵的。

问题五:

结合平时的阅读积累,用简洁的语言举出新知识只能通过实地实验而得到的事例。

生甲:我国生物学家朱浩,用毕生精力研究动物繁殖的奥秘,曾进行过几千次试验,都失败了。但他毫不灰心,坚持不懈地实验,终于在1959年孵化出了“没有父亲的癞哈蟆”,在生物学上具有突破性的重大意义。

生乙:传统生物学理论认为,生物的遗传性状主要是由细胞核中的染色体控制的。但是童第周认为,生物的遗传性状应该是细胞核和细胞质等多种因素相互影响、共同作用的结果。为了验证自己的想法,他在美籍生物学家牛满江教授的支持下开始了试验。他将从鲫鱼卵的细胞质里取出的核酸,注入金鱼受精卵的细胞质内,经过艰苦努力,终于培育出了长着鲫鱼尾巴的金鱼。

生丙:美国著名科学家富兰克林为了证实闪电与摩擦产生的电是相同的想法,他在美国的费拉德尔菲城做了一次实验,即在雷雨天气,将一只带有铁丝尖端的绸布风筝放上高空,当风筝与雷雨云接触时,云中的电荷就通过铁丝和淋湿的牵引线传到临近地面的由富兰克林串在风筝牵引线上的钥匙上,产生了电火花。实验成功不仅使人们对电的知识有了更深的认识,也打破了认为雷电是“上帝发怒了”的迷信。

生丁:为了驳倒亚里士多德的下跌速度和物体的重量成正比的观点,伽利略在意大利比萨斜塔同时抛下两个物料相同、重量不同的物体,证明不同重量的物体在空气中自由降落时,重量与下降速度无关,不同重量的物体以同样速度落地。

问题六:课文结尾一段,结构安排有什么特点?

课文最后一段得出结论:“希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。”

本段首句承上启下,“真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。”这是“提出问题”。

接下来从研究学术和应付今天的世界环境两方面论述,然后揭示格物致知的真正的意义:“第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地袖手旁观。”这是“分析问题”。

最后作者强调了自己的观点,表达了对中国年轻一代的良好愿望。解决问题,得出结论,使得本文说理透彻,说服力强。

所以,这段文字内部也是按照“提出问题——分析问题——解决问题(得出结论)”的结构写的。

问题七:这篇文章论述的问题,对我们现在的教育和我们的学习,有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点甚至可以说是致命伤,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生怎样学习自然科学的问题。高屋建瓴,一针见血,语重心长,对我国学生是当头棒喝,每个人都由此终身受益。

作者提倡真正的“格物致知”精神,即培养学生的实验精神,保留一个怀疑求真的态度,靠实践来发现事物的真相,这对于今天素质教育中要求培养学生的动手能力和实践能力有重要的指导意义。

本文思路清晰,说理充分,极雄辩地阐明了“格物致知”精神的重要性。学习它,不只增长了知识,而且大大开启了我们的思想之门。我们要走出传统教育的阴影,有意识地培养真正格物致知的精神,使自己成为一个努力探索、勇于实践、大胆创新的合格人才。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下边词语中加点的汉字注音。

⑴授予(

) ⑵遵照(

) ⑶彷徨(

)(

)

⑷不知所措(

)

⑸格物(

)

⑹领悟(

)

⑺一帆风顺(

)

⑻袖手旁观(

)

2、下面A、B、C、D四组词语中,有一组有错别字,请你把它找出来并改正。

A、显微镜

灵感

盲目

B、推之于四海

传之于万世

儒家

C、自然科学

探察

基础

D、关建性

哲理

毅力

______________________改为______________________

3、对现代汉语中的近义词,我们不但要能辨析其不同意义,还要会运用它们。请你辨析下面句子中括号里的近义词,选择恰当的词语填在横线上。

⑴这位先生明明是把探察外界误认为____________(探寻

探讨

探询

探问)自己。

⑵现代学术的基础就是实地的____________(探索

探察

探究

探求),就是我们现在所谓的实验。

⑶科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地____________(实验

实践

实习

试验)而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

⑷因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心____________(领会

领略

领悟

领取)的。

4、探究:课文的标题是“应有格物致知精神”,那么“格物致知”是什么意思?它最早在什么地方提出来的?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5、咸爱学校九(1)班为激发同学们学习语文的兴趣,举办了一次“趣味学语文”专题活动。这次活动包含了演讲、猜谜语、讲故事、成语接龙等生动活泼的形式。请按要求完成下面题目。

⑴成语接龙。请你在横线上填写一个成语,要求开头一字与前一成语最末一字相同,最后一字与后一成语开头一字相同。

兴师动众

城下之盟

⑵活动主持人在主持节目时,有一句口误,请修改(只改一处),并说明理由。

“这次汶川特大地震,使四川乃至汶川等地遭受巨大损失。”

改正:

⑶下面是一位同学的演讲稿中的一句话,请将它改为通俗的表达(尽量口语化)。

“2008年8月8日,第29届奥运会将在北京隆重开幕”

答:

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《应有格物致知精神》(节选),完成6——9题。

《应有格物致知精神》(节选)

丁肇中

⑴在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。

“四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

⑵但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是使人适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因为这样,格物致知的真正意义便被淹没了。

⑶大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。显然,这位先生是把探察外界误认为探讨自己。

⑷王阳明的观点,在当时的社会环境是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有永远不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟到的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可以“推之于四海,传之于万世”的。这种观点——经验告诉我们——是不能适用于现在的世界的。

6、所节选的这几段文字的论点是什么?

__________________________________________________________________________

7、节选文段的第⑶段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8、节选的文段中着重强调“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。作者这样强调的目的是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9、你认为节选的这四段论述文字是如何紧扣全文的中心论点论述的?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读《小议传统教育》,回答10——14题。

小议传统教育

周远斌

①传统读书教育是成功的。童年之时饱学于身者,数不胜数。从近、现代之交的学者身上,还能看到这一点。

②陈寅恪先生,是一个非常有代表性的童年饱学者。陈家重视对子孙的教育,不但开设家塾,而且还办学堂。倡导新文化运动的鲁迅和胡适,亦受惠于传统的读书教育,孩童之年在学识上也已有了很好的积累。鲁迅七岁入私塾读书,《百家姓》、《神童诗》等书即此时期读的。胡适四岁入私塾,期间读完了四书五经、《孝经》和《资治通鉴》。

③一个人读书怎么样,关键在读书习惯、读书能力和读书情趣的培养。孩童时期是一个人开发心智、引导情趣、培养习惯和技能的最佳年龄段,若能在这一年龄阶段培养出良好的读书习惯和嗜好,锻炼出一定的读书技能,这将会影响其终生。传统读书教育的成功,就在于此。钱钟书的父亲钱基博先生,一生“暇则读书,虽寝食不辍,怠以枕,餐以饴”,钱基博先生读书之勤奋,与其童年之时所受的传统读书教育有直接关系。

④古代读书,重记诵。孩童时期读书,以记诵为主,待成人后,读书也特别强调记诵。只有记诵精熟,才能融会贯通,章学诚深知记诵之重要,把记诵比作“学问之舟车”。

⑤古代读书,还重朗读。朱光潜先生曾说,朗读“是学文言文的长久传统,过去是行之有效的”。“五四”以后,朗读渐不为读书者所重。

⑥古代读书,更重学养。诵诗读书以养心缮性,为古代读书人之共识。钱基博先生继承了古代的读书精神。陈寅恪先生也特别重视学养,曾言:“学德不如人,此实吾之大耻。”

⑦记诵乃积累之功,朗读乃反复之功,学养乃学识修为之功。取传统阅读之长,我们的读书会有更大的进步。

10、阅读全文,将表明文章中心论点的句子写在下面。

答:

11文中运用的论证方法有

和

。

12、第③段中加点的“这”指代什么内容?

答:

13、第②段提到的“四书五经”是我国传统读书教育的重要内容之一。结合你的内容,请写出任意两部书的名称。

答:

14、结合自己的读书经历,就文章内容的某一方面谈谈你的见解。

答:

三、表达与交流(从以下两题中任选一题作答)

15、某报纸上曾登载过下面这样一则消息:这是一个典型的高分低能的例子,造成这个女大学生高分低能的原因是什么呢?今天,你学习了丁肇中先生《应有格物致知精神》这篇文章,一定能从中找到答案。请把你的答案写在下面的横线上。

消息:

四川省的一名女高中生今年以比较高的分数考入了中国科技大学物理专业。入学后,她的高超的计算能力受到了老师和同学们的交口称赞。可是,她做实验的能力非常差,一连三周下来,她竟未能完整地做好一个实验,这又使她的老师大为恼火。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16、文章说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。”你认为这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

应有格物致知精神

1、⑴yǔ

⑵zūn ⑶páng

huáng

⑷cuò

⑸gé

⑹wù

⑺fān

⑻xiù

2、D组中的“建”应改为“键”

3、⑴探讨

⑵探察

⑶实验

⑷领悟

4、格物致知:从探察物体而得到知识。“格物致知”最早是在《大学》里提到的。

5、⑴众志成城

⑵改正:这次汶川特大地震,使汶川乃至四川等地遭受了巨大损失。⑶示例:2008年8月8日,第29届奥运会要在北京举行,规模很大。

6、传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。

7、王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确。

8、这样强调是为了说明格物致知的真正意义被淹没了,进而说明这种传统的教育思想应该改变。

9、作者提倡格物致知精神。首先论证中国传统意义上的格物致知并不是作者所倡导的“格物致知”即实验,这点必须讲明白,不然会引起人们的误会,以为作者老调重弹。为了把这点论述清楚,作者除了分析“格物致知”在中国的起源以论证它的真实目的外,还举了大学问家王阳明的例子,这就非常富有代表性,很有说服力。

10、示例:传统读书教育是成功的。

11、举例论证

道理论证(引用论证)

12、孩童时期培养良好的读书习惯和嗜好,并锻炼出一定的读书技能。

13、示例:四书:《论语》《大学》《中庸》《孟子》

《五经》:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

14、示例:我在读书过程中,当遇到重点或难点时,也会熟读至成诵,并且往往会有新的体会与收获,所以我认为作者强调的传统读书重记诵和朗读,是值得提倡的。

15、示例⑴:我觉得刚才那个女大学生因为没有格物致知精神,没有实践能力,所以她的动手能力比较差。

示例⑵:我觉得这是因为中国的传统教育没有正确地理解和运用格物致知精神,而中国的学生在这个文化背景之下,也是偏向于理论知识的学习,偏向与抽象思维,而不愿意动手,才造成了刚才那个女大学生高分低能。示例⑶:因为中国的传统教育制度只重视人们的理论,只重视思考,而不重视人们的动手能力,因此造成了刚才那个女大学生高分低能。 示例⑷:实际上,造成了刚才那个女大学生高分低能的原因就是因为她缺少格物致知精神。

16、提示:该题为开放性试题,答案不求一致,言之成理即可,要注意作者说的对象是留学美国的中国学生,不是我们国内的普通中学生。但中学生也存在注重书本知识而忽视实践经验的问题。

轻松夺冠系列资料

人教版八年级上册第五单元测试卷

题号

一

二

三

总分

得分

1.下列加点的字注音完全正确的一项是(

)(2分)

A惟吾德馨(xīn

)

案牍(dú)

既出(jí)

鲜有闻(xiǎn)

B.豁然开朗(huò)

甚蕃(fán)

峨冠(guàn)

多髯者(rán)

C.石青糁之(sǎn)

壬戌(rén)(xū)

决眦(zì)

逾墙走(yú)

D.生曾云(cénɡ)

濯清涟(zuó)

邺城戍(shù)

泣幽咽(yiè)

2.下列句子与原文一致的一项是(

)(2分)

A.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做,故外户而不闭,是谓大同。

B.峰火连三月,家书抵万金。

C.当胸生曾云,决眦人归鸟。

D.闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

3.下列各组句中加点词的意义和用法相同的一项是(

)(2分)

A.有良田美池桑竹之属

神情与苏、黄不属

B.启窗而观,雕栏相望焉

可远观而不可亵玩焉

C.明有奇巧人曰王叔远

为字共三十有四

D.寻病终

寻向所志

4.填空。(9分)

(1)从《大道之行也》可知,“大同”社会的纲领是“___________________________

_______。”《桃花源记》中的“黄发垂髫,并怡然自乐。”体现了此纲领中的“_________________”二字。

(2)“阴阳割昏晓”中“阴”指____________,“阳”指______________。

(3)《桃花源记》中最能表现“绝境”“间隔”的句子是“_______________________”。

(4)“气蒸云梦泽,__________________。”这是唐代诗人——描写——湖壮观景象的诗句。

(5)周敦颐写莲花不为世俗恶习所污染的句子是:_______________________________

_____________________________________________________________________________。

5.写出下面句子的意思。(5分)

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

_____________________________________________________________________________

(2)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(一)阅读下面的文字,完成6~1l题。(16分)

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

6.《桃花源记》中“黄发垂髫,并怡然自乐”,反映在大同社会中就是________________

_________________________________;桃花源中人热情好客,反映在大同社会就是_______________________________________。(2分)

7.大同社会的基本特征有哪三方面 请用原文回答。(3分)

(1)________________________________________________________________________

(2)

_______________________________________________________________________

(3)________________________________________________________________________

8.翻译下列句子。(6分)

(1)大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

________________________________________________________________________

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

___________________________________________________________________________

9.大同社会的纲领性原则是_________________________________________________

________________________________________。(1分)

10.“不独亲其亲,不独子其子”表达的是何种思想 (2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.孔子所说的大同社会,到底是一个怎样的社会 请根据文章内容,将其概括地回答出来。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文言文,完成后面的题目。(12分)

乐羊子妻

河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。

羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。妻日:“妾闻志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食,况拾遗求利,以污其行乎!”羊子大惭,乃捐金于野,而远寻师学。

一年来归,妻跪问其故。羊子日:“久行怀思,无它异也。”妻乃引刀趋机而言日:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐失成功,稽废时月。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿德;若中道而归,何异断斯织乎 ”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

何岳得金不昧

何岳尝夜行,拾得银二百余两,不敢与家人言之,恐劝令留金也。次早携至拾处,见一人寻至,问其银数,与封识①皆合,遂以还之。其人欲分数金为谢,岳日:“拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎 ”其人谢而去。又尝教书于宦官家,宦官有事入京,寄一箱于岳,中有数百金,日:“俟②他日来取。”去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去。

【注】①封识:封存的标记。②俟:等待。

12.下列各组加点词的意义或用法不同的一项是(

)(2分)

A.羊子尝行路

何岳尝夜行

B.还以与妻

因托以寄去

C.还以与妻

遂以还之

D.羊子感其言

闻其侄以他事南来

13.翻译下面的句子。(4分)

。

(1)志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食。

___________________________________________________________________________

(2)拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎

___________________________________________________________________________

14.请谈谈乐羊子妻是如何巧妙地劝诫丈夫专心完成学业的。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.乐羊子与何岳都有拾金不昧的美行,但他们的做法不同。请你对这两个人的行为作简要评价。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文字,完成后面的题目。(12分)

清净之莲

(1)偶尔在人行道上散步,忽然看到从街头延伸出去,在极远极远的地方,一轮夕阳正挂在街心的尽头,这时我会想:如此美丽的夕阳实在是预示了一天即将落幕。偶尔在某一条路上,见到木棉花叶落尽的枯枝,深褐色地孤独地站立在街边,有一种萧索的姿势,这时我会想:木棉叉落了,人生看美丽木棉花的开放能有几回呢

(2)偶尔在路旁的咖啡座,看绿灯亮起,一位衣着素朴的老妇,牵着衣饰绚如春花的小孙女,匆匆.地横过马路,这时我会想:那老妇曾经是花一般美丽的少女,而那少女则有一天会成为牵着孙女的老妇。

(3)偶尔在路上的行人陆桥站住,俯视着陆桥下川流不息、往四面八方奔窜的车流,却感觉那样的奔驰仿佛是一个静止的画面,这时我会想:到底哪里是起点 而何处才是终点呢

(4)偶尔回到家里,打开水龙头要洗手,看到喷涌而出的清水,急促地流淌,突然使我站在那里,有了深深的颤动,这时我想着:水龙头流出来的好像不是水,而是时间、心情,或者是一种思绪。

(5)偶尔在乡间小道上,发现了一株被人遗忘的蝴蝶花,形状极像凤凰花,却比凤凰花更典雅。我倾身闻着花香的时候,一朵蝴蝶花突然飘落下来,让我大吃一惊,这时我会想:这花是蝴蝶的幻影,或者蝴蝶是花的前身呢

(6)偶尔在山中的小池塘里,见到一朵红色的睡莲,丛泥沼的浅地中昂然抽出,开出了一个美丽的音符,仿佛无视于外围的污浊,这时我会想:呀!呀!究竟要怎样的历练,我们才能像这一朵清净之莲呢

(7)偶尔……

(8)偶尔我们也是和别人相同地生活着,可是我们让自己的心平静如无渡之湖,我们就能以明朗清澈的心情来照见这个无边的复杂的世界,在一切的优美、败坏、清明、污浊之中都找到智慧。我们如果是有智慧的人,一切烦恼都会带来觉悟,而一切小事都能使我们感知它的意义与价值。

(9)在人间寻求智慧也不是那样难的,最要紧的是,使我们自己有柔软的心,柔软到我们看到一朵花中的一片花瓣落下,都使我们动容颤抖,知悉它的意义。

(10)惟其柔软,我们才能敏感;惟其柔软,我们才能包容;惟其柔软,我们才能精致;也惟其柔软,我们才能超越自我,在受伤的时候甚至能包容我们的伤口。

(11)柔软心是大悲心的芽苗,柔软心也是菩提心的种子,柔软心是我们在俗世中还能时时感知自我清明的泉源。

(12)那最关的花瓣是柔软的,那最绿的草原是柔软的,那最广大的海是柔软的。那无边的天空是柔软的,那在天空自在飞翔的云,最是柔软!

(13)我们心的柔软,可以比花瓣更关,比草原更绿,比海洋更广,比天空更无边,比云还要自在。柔软是最有力量,也是最恒常的。

(14)且让我们在卑湿污泥的人间,开出柔软清净的智慧之莲吧!

16.请从周敦颐的《爱莲说》中,找出与文中第(6)段画横线部分意思相近的句子写在下面横线上。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.请以“妈妈的爱”为表述对象,仿照下列语句写一段话。(2分)

柔软心是大悲心的芽苗,柔软心也是菩提心的种子,柔软心是我们在俗世中还能时时感知自我清明的泉源。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.请结合全文,理解题目“清净之莲”中“清净”一词的含义。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.请简述你对“且让我们在卑湿污泥的人间,开出柔软清净的智慧之莲吧!”这个语句含义的理解。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.请概括作者在文中抒发的情感。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.阅读下面文字,根据要求作文。

打开心灵的窗户,呈现在我们眼前的是一个美丽的世界:美丽的自然风光,关丽可爱的动植物,美丽可亲的人物,美丽动人的故事,美丽灿烂的生活图景,美丽深刻的人生感悟……关,滋润着我们的心灵;关,创造了无数华丽的篇章。“一粒沙里看世界,半瓣花上说人情”,就让我们关注生活中的点点滴滴,去感受生活中的关吧!

请以“感受美好”为话题,结合自己的生活体验,自选内容,自拟题目,写一篇600字左右的作文。

答案与导解

1.C

导解:A项既出(jì);B项豁然开朗(huò);D项濯清涟(zhuó),泣幽咽(yè)。

2.D

导解:A项盗窃乱贼而不做——盗窃乱贼而不作;B项峰火——烽火;C项当胸生曾云——荡胸生曾云。

3.B

导解:A项类属;同。C项有,存在;又。D项不久;寻找。

4.(1)天下为公,选贤与能,讲信修睦

修睦

(2)山的北面山的南面(3)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋

(4)波撼岳阳城孟浩然洞庭

(5)出淤泥而不染

5.(1)老人和孩子都和悦地自得其乐。(2)我只喜爱莲从淤积的污泥里长出来却不受沾染,经过清水洗涤却不显得妖艳;它的茎内空外直,不牵牵连连,不枝枝节节,香气远播,越发清芬,笔挺洁净地站在那里,只能在远处观赏却不能轻易地玩弄。

6.老有所终,幼有所长不独亲其亲,不独子其子;讲信修睦

7.(1)故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

(2)男有分,女有归。

(3)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

8.(1)在大道施行的时候,天下是人们共有的,选了有贤德有才能的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,营造和睦气氛。(2)(人们)憎恶财货被抛弃在地上的现象(而要去收贮它),却不一定要自己私藏;也憎恶那种在共同劳动中不肯尽力的行为,而不一定为自己(谋私利)。

(3)所以,奸邪之谋不会发生,盗窃财物、造反和害人的事情不会发生。

9.天下为公

10.是每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,使全社会亲加一家。

11.没有阶级剥削和阶级压迫、人人平等的理想社会。

导解:这首题要求对课文内容有深入的理解,并能够通俗地表达出来。解题时,一要透彻理解句子内容;二要能将文中所讲的不同方面的内容,尤其是将大同社会的基本特征的内容,梳理出精神实质,并概括出来。

12.B

13.(1)有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍。(2)拾到银子却没有知道,(要是想要的话)那银子就全都是我的了,又怎会贪图这几两银子呢

14.乐羊子妻用纺织作比,说明读书应当日积月累,不可半途而废的道理。

15.乐羊子是因妻子的劝诫才没有占有拾金的。他乐于接受批评、勇于改过的精神是可嘉的,但他以丢弃失物来显示自己的清白的做法不妥。何岳行为端正,处理方式稳妥,从不贪图他人财物。

【参考译文】

乐羊子妻

河南郡乐羊子的妻子,不知道是姓什么的人家的女儿。

乐羊子在路上行走时,曾经捡到一块别人丢失的金饼,拿回家把金子给了妻子。妻子说:“我听说有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍,何况是捡拾别人的失物、谋求私利来玷污自己的品德呢!”羊子听后十分惭愧,就把金子扔弃到野外,然后远远地出外拜师求学去了。

一年后乐羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故。羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”

妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。一根丝一根丝的积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就会丢弃成功的机会,迟延荒废时光。您要积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,用来成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢 ”羊子被他妻子的话感动了,又回去修完了自己的学业,七年没有回来。

何岳得金不昧

何岳曾有一天晚上走路的时候,拾到二百多两银子,但是他不敢告诉家里人,因为害怕家人会劝他把银子留下。第二天早晨他带着银子回到拾到银子的地方,看见一个人回来寻找。

问他银子的数目,与拾到的银子数目和标识都相同,于是就还给了那个人。那个人要分一些银子给他来感谢他,何岳就说:“拾到银子却没人不知道,(要是想要的话)那银子就全都是我的了,又怎会贪图这几两银子呢 ”那个人感谢了他就走了。何岳曾在当官的人家教书的时候,那个当官的人有事要去京城,把一个箱子交给何岳寄放,箱子里面有几百两银子,告诉何岳说:“等到有机会的时候再来取回。”他一离开就是几年,没有任何消息,何岳听说他的侄子有别的事到南方来,就托人把箱子交给他的侄子了。

16.出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

17.示例:妈妈的爱是我迷惘彷徨时的明灯,妈妈的爱是我失落消沉时的号角,妈妈的爱是我独处异乡孤枕难眠时的摇篮曲。

18.澄澈,宁静,不世俗堕落,不轻薄浮躁。

19.在纷繁忙碌的世俗生活里,、我们要把持住自己,不要随波逐流,怀着一颗柔软的心去感受纯真、美好和崇高,让自己的生活变得清明、充实、自由,让自己的生命得以延伸。

20.作者在这篇文章中抒发了对生命的感慨、思索,对自我的审视、澄清;对美好、真实的回忆,对崇高、自由的向往。

21.【写作指导】感受美好的景:四季风情、家乡风土、名胜古迹等,只要以特色为主,细加点染,即可取胜;感受美好的物:

对动物、静物、植物,细加描摹,点示感受即可;感受美好的人:历史名人、亲朋同学、明星偶像等,充分展现性情,突出精神品质,即是佳作;感受美好的事:国事、家事、天下事,大事、小事、平常事,只要能生发出“美好”的因素,注重细节的雕凿,即成美文。

【例文】

早春写意

当一丛丛稀稀拉拉的小草从地下探出脑袋时,当柔嫩的柳枝在徐徐微风中吐纳出第一片嫩芽时,当第一朵娇艳的报春花在晨曦中贪婪地吮吸着甘甜的晨露时,当第一朵洁白的浮云悠闲自在地飘荡在湛蓝明净的天空时,当羽翼刚长丰满的鸟儿在枝头兴奋地呜叫时,有一个温柔的声音告诉我:春,来了。

春来了,的确,望着窗外那片绿,我感到了一种莫名的冲动,这虽是早春,可冬日的寒意却还未退尽,光是这残余着的,让人想出门也会犹豫一下吧。可我不愿被冬日寒冷的枷锁给束缚。我迅速起身,打开门冲了出去。在这一片绿的希望里奔跑着、欢笑着,听任带着寒意的风吹起我的发丝。我高兴极了,仰起脸,张开双臂,静静地享受着这代表着生命与希望的问候。

初长的小草毛茸茸的一片,柔软地铺了一地,青翠可人,新开的花朵清新、美丽。呵,风中还夹杂着这青草和花的芳香呢!是春的气息吧。“风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。”现在的我不也正是这样吗

“咯咯”几声游人的欢笑吸引了我,循声而望,那里竟是一片小小的林子。几株桃树已迫不及待地冒出了花骨朵儿,就算开了的,也只是小小的,稀落地零星地散在枝头,这可怜的粉红不禁让人忆起“春透水波明,寒峭花枝瘦”。忽然,眼前掠过一只小小的燕子,很活泼,很轻捷,它落在了离我不远的地方,是“多情帘燕独徘徊,满身花雨又归来”吧。走几步,发现前面有一个小小的陡坡,下面绿草如茵,与远方碧蓝的天空连作了一片,“独倚阑干凝望远,一川烟草平如剪”莫不是描写的这里吧

轻轻折一枝花枝,在这如茵的绿草间,成片的花林间,望着空旷的蓝天悠然地漫步。听风的耳语、鸟的轻唱,嗅花的清香,看美丽的蝴蝶在花丛中翩翩起舞。我细细品味着这早春的味道,感受着这份难得的好心情。

不知不觉中,日已西沉,夕阳的光辉洒在大地,给一切都镀上了一层金黄。透过林间花枝望着这片净土,虽说春天的事物充满生机、活力,可此时心里却有了种淡淡的哀愁。唉,竟又有了“春归何处 寂寞无行路,若有人知春去处,唤取归来同住”的感觉。虽然,这不是暮春。忽然才想起,今年,我没遇到春雨。大概是我错过了。

春天,在我的印象中永远那么年轻,那么可爱,那么富有生机,她会为我们带来宁静和快乐。可爱的春,让我们一起去接近她,去感受她的美好吧。

【点评】这是一篇写景抒情的美文。全文以充沛的激情、细腻的笔触表现出春姑娘初临人间时美好的情态和四溢的芳香。通篇“感受”春天、突出春天的“美好”,是文章的一大亮点。文中大量诗词的恰当运用更是为文章增色不少。

丁肇中,美籍华裔物理学家。祖籍中国山东省日照市,1936年1月27日生于美国密执安州安阿伯,中学时代是在台湾度过的。1956年丁肇中入美国密执安大学学习,1960年获硕士学位,1962年获博士学位。1963-1964年在欧洲核研究中心工作,1964-1967年在美国哥伦比亚大学工作。1967年起任美国麻省理工学院物理系教授,1977年当选为美国科学院院士。丁肇中主要从事高能实验物理、基本粒子物理、量子电动力学、γ辐射与物质的相互作用等方面的研究。他最杰出的贡献是在1974年,与里希特各自独立地发现了J/ψ粒子。为此,他们共同获得了1976年诺贝尔物理学奖。

应有格物致知精神

问题一

师问:作者说我们每个人应该有格物致知精神,那么,我们为什么应该有格物致知精神 作者是怎样论述的?

生2:我觉得文章中已经告诉给我们明确的答案:这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。这也是应付今天的世界环境所不可少的。

生1:我觉得中学生缺少的就是实践精神,这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定了的。

生3:我认为作者讲了三方面的道理来证明“应有格物致知精神”这个论点的:道理⑴这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定了的。道理⑵这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。道理⑶这也是应付今天的世界环境所不可少的。

生4:我觉得前面三位同学的总结忽略了一点,那就是作者还通过举例来证明“应有格物致知精神”这个论点。如,作者举了王阳明“格”竹子的事例证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

师(总结):这几位同学总结得都发现好。作者通过“摆事实,讲道理”来证明“应有格物致知精神”这个中心论点的。这样,作者在解释格物致知的含义,分析传统的中国教育的弊病,论述实验精神在科学上的重要性之后,在文章的结尾揭示了格物致知精神真正的意义。

生2:我觉得这是因为中国的传统教育没有正确地理解和运用格物致知精神,而中国的学生在这个文化背景之下,也是偏向于理论知识的学习,偏向与抽象思维,而不愿意动手,才导致有些同学高分低能。

问题二:读了课文后,你可曾知道有些同学高分低能是什么原因造成的?

生3:因为中国的传统教育制度只重视人们的理论,只重视思考,而不重视人们的动手能力,因此造成了有些同学高分低能。

生1:我觉得有些同学之所以高分低能,是因为没有格物致知精神,没有实践能力,所以她的动手能力比较差。

一、积累与运用(20分)

评分人

复评人

二、阅读理解(40分)

评分人

复评人

三、作文(40分)

评分人

复评人

【导学讲坛】

走近作者

背景信息

本文是作者在被《暸望》周刊授予“情系中华”征文特别荣誉奖时,于1991年10月在北京人民大会堂举行“情系中华”大会上发表的演讲。节选时省略的内容是:“我非常荣幸地接受《臁望》周刊授予我的‘情系中华’征文特别荣誉奖。我父亲是受中国传统教育长大的。我受的教育的一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。”

文章主旨

本文就中国学生的现状,指出格物致知的重要性和真正意义,希望我们这一代“应有格物致知精神”——要培养实验的精神。

思维导图

点题、剖析“格物致知”的含义(l~2段)

中国教育不重视格物致知(3~5段)

实验精神在科学上的重要性(6~10段)

分析“格物致知”精神的重要性

重理论轻实验

中国学生的现状

偏向抽象思维

(11~12段)

不愿意动手

总结、发出号召——我们需要培养实验的精神(第13段)

精彩分析

问题三:古今“格物致知”的不同含义表现在哪里?

古代《大学》里‘格物致知”的最终目的是平天下,所以它格的物一般是向自己的内心去探索,即所谓的治国平天下之道,侧重于抽象的道理,王阳明格竹的例子就是如此。而当今世界要求的“格物致知”,其目的是了解自然、认识自然,获得新知为人类服务,所以侧重于实地实验精神。

问题四:结合你的读书经历,谈谈你对“格物致知”的理解。

甲生:我说“格竹”吧,同是封建时代的郑板桥,他就不像王阳明一样的一无所获。他在一首“咏竹”诗中写道:“咬定青山不放松,立根原在乱岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”很多擅长写咏物诗的封建文人,他们其实是擅长格物致知的。

乙生:我说“格柳”吧,贺知章说:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”不亲身观察与实践,是不能有这样的神来之笔的。

丙生:宋代诗人“格梅和雪”的意境更为高远,“梅雪争春未肯降,骚人落笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”正是因为诗人对梅和雪体验之深,才会有这梅雪争春的异趣,给我们以深刻的哲理启示。

丁生:白居易“格草”给人一种蓬勃向上的力量,“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”苏轼在“格山”时给我们以深沉的警醒:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”“当局者迷,旁观者清”的深刻道理说得多么形象生动。

师总结:大家都谈得非常好!说明大家对“格物致知”的真正意义理解得非常准确。尤其是大家都能引古人的诗来推想他们“格物”的情景,这点是难能可贵的。

问题五:

结合平时的阅读积累,用简洁的语言举出新知识只能通过实地实验而得到的事例。

生甲:我国生物学家朱浩,用毕生精力研究动物繁殖的奥秘,曾进行过几千次试验,都失败了。但他毫不灰心,坚持不懈地实验,终于在1959年孵化出了“没有父亲的癞哈蟆”,在生物学上具有突破性的重大意义。

生乙:传统生物学理论认为,生物的遗传性状主要是由细胞核中的染色体控制的。但是童第周认为,生物的遗传性状应该是细胞核和细胞质等多种因素相互影响、共同作用的结果。为了验证自己的想法,他在美籍生物学家牛满江教授的支持下开始了试验。他将从鲫鱼卵的细胞质里取出的核酸,注入金鱼受精卵的细胞质内,经过艰苦努力,终于培育出了长着鲫鱼尾巴的金鱼。

生丙:美国著名科学家富兰克林为了证实闪电与摩擦产生的电是相同的想法,他在美国的费拉德尔菲城做了一次实验,即在雷雨天气,将一只带有铁丝尖端的绸布风筝放上高空,当风筝与雷雨云接触时,云中的电荷就通过铁丝和淋湿的牵引线传到临近地面的由富兰克林串在风筝牵引线上的钥匙上,产生了电火花。实验成功不仅使人们对电的知识有了更深的认识,也打破了认为雷电是“上帝发怒了”的迷信。

生丁:为了驳倒亚里士多德的下跌速度和物体的重量成正比的观点,伽利略在意大利比萨斜塔同时抛下两个物料相同、重量不同的物体,证明不同重量的物体在空气中自由降落时,重量与下降速度无关,不同重量的物体以同样速度落地。

问题六:课文结尾一段,结构安排有什么特点?

课文最后一段得出结论:“希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。”

本段首句承上启下,“真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。”这是“提出问题”。

接下来从研究学术和应付今天的世界环境两方面论述,然后揭示格物致知的真正的意义:“第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地袖手旁观。”这是“分析问题”。

最后作者强调了自己的观点,表达了对中国年轻一代的良好愿望。解决问题,得出结论,使得本文说理透彻,说服力强。

所以,这段文字内部也是按照“提出问题——分析问题——解决问题(得出结论)”的结构写的。

问题七:这篇文章论述的问题,对我们现在的教育和我们的学习,有什么现实意义?

众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点甚至可以说是致命伤,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。

这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生怎样学习自然科学的问题。高屋建瓴,一针见血,语重心长,对我国学生是当头棒喝,每个人都由此终身受益。

作者提倡真正的“格物致知”精神,即培养学生的实验精神,保留一个怀疑求真的态度,靠实践来发现事物的真相,这对于今天素质教育中要求培养学生的动手能力和实践能力有重要的指导意义。

本文思路清晰,说理充分,极雄辩地阐明了“格物致知”精神的重要性。学习它,不只增长了知识,而且大大开启了我们的思想之门。我们要走出传统教育的阴影,有意识地培养真正格物致知的精神,使自己成为一个努力探索、勇于实践、大胆创新的合格人才。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下边词语中加点的汉字注音。

⑴授予(

) ⑵遵照(

) ⑶彷徨(

)(

)

⑷不知所措(

)

⑸格物(

)

⑹领悟(

)

⑺一帆风顺(

)

⑻袖手旁观(

)

2、下面A、B、C、D四组词语中,有一组有错别字,请你把它找出来并改正。

A、显微镜

灵感

盲目

B、推之于四海

传之于万世

儒家

C、自然科学

探察

基础

D、关建性

哲理

毅力

______________________改为______________________

3、对现代汉语中的近义词,我们不但要能辨析其不同意义,还要会运用它们。请你辨析下面句子中括号里的近义词,选择恰当的词语填在横线上。

⑴这位先生明明是把探察外界误认为____________(探寻

探讨

探询

探问)自己。

⑵现代学术的基础就是实地的____________(探索

探察

探究

探求),就是我们现在所谓的实验。

⑶科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地____________(实验

实践

实习

试验)而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

⑷因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心____________(领会

领略

领悟

领取)的。

4、探究:课文的标题是“应有格物致知精神”,那么“格物致知”是什么意思?它最早在什么地方提出来的?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5、咸爱学校九(1)班为激发同学们学习语文的兴趣,举办了一次“趣味学语文”专题活动。这次活动包含了演讲、猜谜语、讲故事、成语接龙等生动活泼的形式。请按要求完成下面题目。

⑴成语接龙。请你在横线上填写一个成语,要求开头一字与前一成语最末一字相同,最后一字与后一成语开头一字相同。

兴师动众

城下之盟

⑵活动主持人在主持节目时,有一句口误,请修改(只改一处),并说明理由。

“这次汶川特大地震,使四川乃至汶川等地遭受巨大损失。”

改正:

⑶下面是一位同学的演讲稿中的一句话,请将它改为通俗的表达(尽量口语化)。

“2008年8月8日,第29届奥运会将在北京隆重开幕”

答:

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《应有格物致知精神》(节选),完成6——9题。

《应有格物致知精神》(节选)

丁肇中

⑴在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。

“四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

⑵但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是使人适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因为这样,格物致知的真正意义便被淹没了。

⑶大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。显然,这位先生是把探察外界误认为探讨自己。

⑷王阳明的观点,在当时的社会环境是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有永远不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟到的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可以“推之于四海,传之于万世”的。这种观点——经验告诉我们——是不能适用于现在的世界的。

6、所节选的这几段文字的论点是什么?

__________________________________________________________________________

7、节选文段的第⑶段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8、节选的文段中着重强调“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。作者这样强调的目的是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9、你认为节选的这四段论述文字是如何紧扣全文的中心论点论述的?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读《小议传统教育》,回答10——14题。

小议传统教育

周远斌

①传统读书教育是成功的。童年之时饱学于身者,数不胜数。从近、现代之交的学者身上,还能看到这一点。

②陈寅恪先生,是一个非常有代表性的童年饱学者。陈家重视对子孙的教育,不但开设家塾,而且还办学堂。倡导新文化运动的鲁迅和胡适,亦受惠于传统的读书教育,孩童之年在学识上也已有了很好的积累。鲁迅七岁入私塾读书,《百家姓》、《神童诗》等书即此时期读的。胡适四岁入私塾,期间读完了四书五经、《孝经》和《资治通鉴》。

③一个人读书怎么样,关键在读书习惯、读书能力和读书情趣的培养。孩童时期是一个人开发心智、引导情趣、培养习惯和技能的最佳年龄段,若能在这一年龄阶段培养出良好的读书习惯和嗜好,锻炼出一定的读书技能,这将会影响其终生。传统读书教育的成功,就在于此。钱钟书的父亲钱基博先生,一生“暇则读书,虽寝食不辍,怠以枕,餐以饴”,钱基博先生读书之勤奋,与其童年之时所受的传统读书教育有直接关系。

④古代读书,重记诵。孩童时期读书,以记诵为主,待成人后,读书也特别强调记诵。只有记诵精熟,才能融会贯通,章学诚深知记诵之重要,把记诵比作“学问之舟车”。

⑤古代读书,还重朗读。朱光潜先生曾说,朗读“是学文言文的长久传统,过去是行之有效的”。“五四”以后,朗读渐不为读书者所重。

⑥古代读书,更重学养。诵诗读书以养心缮性,为古代读书人之共识。钱基博先生继承了古代的读书精神。陈寅恪先生也特别重视学养,曾言:“学德不如人,此实吾之大耻。”

⑦记诵乃积累之功,朗读乃反复之功,学养乃学识修为之功。取传统阅读之长,我们的读书会有更大的进步。

10、阅读全文,将表明文章中心论点的句子写在下面。

答:

11文中运用的论证方法有

和

。

12、第③段中加点的“这”指代什么内容?

答:

13、第②段提到的“四书五经”是我国传统读书教育的重要内容之一。结合你的内容,请写出任意两部书的名称。

答:

14、结合自己的读书经历,就文章内容的某一方面谈谈你的见解。

答:

三、表达与交流(从以下两题中任选一题作答)

15、某报纸上曾登载过下面这样一则消息:这是一个典型的高分低能的例子,造成这个女大学生高分低能的原因是什么呢?今天,你学习了丁肇中先生《应有格物致知精神》这篇文章,一定能从中找到答案。请把你的答案写在下面的横线上。

消息:

四川省的一名女高中生今年以比较高的分数考入了中国科技大学物理专业。入学后,她的高超的计算能力受到了老师和同学们的交口称赞。可是,她做实验的能力非常差,一连三周下来,她竟未能完整地做好一个实验,这又使她的老师大为恼火。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16、文章说:“中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。”你认为这是不是符合实际?如果是,应该怎样改进?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

应有格物致知精神

1、⑴yǔ

⑵zūn ⑶páng

huáng

⑷cuò

⑸gé

⑹wù

⑺fān

⑻xiù

2、D组中的“建”应改为“键”

3、⑴探讨

⑵探察

⑶实验

⑷领悟

4、格物致知:从探察物体而得到知识。“格物致知”最早是在《大学》里提到的。

5、⑴众志成城

⑵改正:这次汶川特大地震,使汶川乃至四川等地遭受了巨大损失。⑶示例:2008年8月8日,第29届奥运会要在北京举行,规模很大。

6、传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。

7、王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确。

8、这样强调是为了说明格物致知的真正意义被淹没了,进而说明这种传统的教育思想应该改变。

9、作者提倡格物致知精神。首先论证中国传统意义上的格物致知并不是作者所倡导的“格物致知”即实验,这点必须讲明白,不然会引起人们的误会,以为作者老调重弹。为了把这点论述清楚,作者除了分析“格物致知”在中国的起源以论证它的真实目的外,还举了大学问家王阳明的例子,这就非常富有代表性,很有说服力。

10、示例:传统读书教育是成功的。

11、举例论证

道理论证(引用论证)

12、孩童时期培养良好的读书习惯和嗜好,并锻炼出一定的读书技能。

13、示例:四书:《论语》《大学》《中庸》《孟子》

《五经》:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

14、示例:我在读书过程中,当遇到重点或难点时,也会熟读至成诵,并且往往会有新的体会与收获,所以我认为作者强调的传统读书重记诵和朗读,是值得提倡的。

15、示例⑴:我觉得刚才那个女大学生因为没有格物致知精神,没有实践能力,所以她的动手能力比较差。

示例⑵:我觉得这是因为中国的传统教育没有正确地理解和运用格物致知精神,而中国的学生在这个文化背景之下,也是偏向于理论知识的学习,偏向与抽象思维,而不愿意动手,才造成了刚才那个女大学生高分低能。示例⑶:因为中国的传统教育制度只重视人们的理论,只重视思考,而不重视人们的动手能力,因此造成了刚才那个女大学生高分低能。 示例⑷:实际上,造成了刚才那个女大学生高分低能的原因就是因为她缺少格物致知精神。

16、提示:该题为开放性试题,答案不求一致,言之成理即可,要注意作者说的对象是留学美国的中国学生,不是我们国内的普通中学生。但中学生也存在注重书本知识而忽视实践经验的问题。

轻松夺冠系列资料

人教版八年级上册第五单元测试卷

题号

一

二

三

总分

得分

1.下列加点的字注音完全正确的一项是(

)(2分)

A惟吾德馨(xīn

)

案牍(dú)

既出(jí)

鲜有闻(xiǎn)

B.豁然开朗(huò)

甚蕃(fán)

峨冠(guàn)

多髯者(rán)

C.石青糁之(sǎn)

壬戌(rén)(xū)

决眦(zì)

逾墙走(yú)

D.生曾云(cénɡ)

濯清涟(zuó)

邺城戍(shù)

泣幽咽(yiè)

2.下列句子与原文一致的一项是(

)(2分)

A.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做,故外户而不闭,是谓大同。

B.峰火连三月,家书抵万金。

C.当胸生曾云,决眦人归鸟。

D.闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

3.下列各组句中加点词的意义和用法相同的一项是(

)(2分)

A.有良田美池桑竹之属

神情与苏、黄不属

B.启窗而观,雕栏相望焉

可远观而不可亵玩焉

C.明有奇巧人曰王叔远

为字共三十有四

D.寻病终

寻向所志

4.填空。(9分)

(1)从《大道之行也》可知,“大同”社会的纲领是“___________________________

_______。”《桃花源记》中的“黄发垂髫,并怡然自乐。”体现了此纲领中的“_________________”二字。

(2)“阴阳割昏晓”中“阴”指____________,“阳”指______________。

(3)《桃花源记》中最能表现“绝境”“间隔”的句子是“_______________________”。

(4)“气蒸云梦泽,__________________。”这是唐代诗人——描写——湖壮观景象的诗句。

(5)周敦颐写莲花不为世俗恶习所污染的句子是:_______________________________

_____________________________________________________________________________。

5.写出下面句子的意思。(5分)

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

_____________________________________________________________________________

(2)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(一)阅读下面的文字,完成6~1l题。(16分)

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

6.《桃花源记》中“黄发垂髫,并怡然自乐”,反映在大同社会中就是________________

_________________________________;桃花源中人热情好客,反映在大同社会就是_______________________________________。(2分)

7.大同社会的基本特征有哪三方面 请用原文回答。(3分)

(1)________________________________________________________________________

(2)

_______________________________________________________________________

(3)________________________________________________________________________

8.翻译下列句子。(6分)

(1)大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

________________________________________________________________________

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

___________________________________________________________________________

9.大同社会的纲领性原则是_________________________________________________

________________________________________。(1分)

10.“不独亲其亲,不独子其子”表达的是何种思想 (2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.孔子所说的大同社会,到底是一个怎样的社会 请根据文章内容,将其概括地回答出来。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文言文,完成后面的题目。(12分)

乐羊子妻

河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。

羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。妻日:“妾闻志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食,况拾遗求利,以污其行乎!”羊子大惭,乃捐金于野,而远寻师学。

一年来归,妻跪问其故。羊子日:“久行怀思,无它异也。”妻乃引刀趋机而言日:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐失成功,稽废时月。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿德;若中道而归,何异断斯织乎 ”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

何岳得金不昧

何岳尝夜行,拾得银二百余两,不敢与家人言之,恐劝令留金也。次早携至拾处,见一人寻至,问其银数,与封识①皆合,遂以还之。其人欲分数金为谢,岳日:“拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎 ”其人谢而去。又尝教书于宦官家,宦官有事入京,寄一箱于岳,中有数百金,日:“俟②他日来取。”去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去。

【注】①封识:封存的标记。②俟:等待。

12.下列各组加点词的意义或用法不同的一项是(

)(2分)

A.羊子尝行路

何岳尝夜行

B.还以与妻

因托以寄去

C.还以与妻

遂以还之

D.羊子感其言

闻其侄以他事南来

13.翻译下面的句子。(4分)

。

(1)志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食。

___________________________________________________________________________

(2)拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎

___________________________________________________________________________

14.请谈谈乐羊子妻是如何巧妙地劝诫丈夫专心完成学业的。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.乐羊子与何岳都有拾金不昧的美行,但他们的做法不同。请你对这两个人的行为作简要评价。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读下面的文字,完成后面的题目。(12分)

清净之莲

(1)偶尔在人行道上散步,忽然看到从街头延伸出去,在极远极远的地方,一轮夕阳正挂在街心的尽头,这时我会想:如此美丽的夕阳实在是预示了一天即将落幕。偶尔在某一条路上,见到木棉花叶落尽的枯枝,深褐色地孤独地站立在街边,有一种萧索的姿势,这时我会想:木棉叉落了,人生看美丽木棉花的开放能有几回呢

(2)偶尔在路旁的咖啡座,看绿灯亮起,一位衣着素朴的老妇,牵着衣饰绚如春花的小孙女,匆匆.地横过马路,这时我会想:那老妇曾经是花一般美丽的少女,而那少女则有一天会成为牵着孙女的老妇。

(3)偶尔在路上的行人陆桥站住,俯视着陆桥下川流不息、往四面八方奔窜的车流,却感觉那样的奔驰仿佛是一个静止的画面,这时我会想:到底哪里是起点 而何处才是终点呢

(4)偶尔回到家里,打开水龙头要洗手,看到喷涌而出的清水,急促地流淌,突然使我站在那里,有了深深的颤动,这时我想着:水龙头流出来的好像不是水,而是时间、心情,或者是一种思绪。

(5)偶尔在乡间小道上,发现了一株被人遗忘的蝴蝶花,形状极像凤凰花,却比凤凰花更典雅。我倾身闻着花香的时候,一朵蝴蝶花突然飘落下来,让我大吃一惊,这时我会想:这花是蝴蝶的幻影,或者蝴蝶是花的前身呢

(6)偶尔在山中的小池塘里,见到一朵红色的睡莲,丛泥沼的浅地中昂然抽出,开出了一个美丽的音符,仿佛无视于外围的污浊,这时我会想:呀!呀!究竟要怎样的历练,我们才能像这一朵清净之莲呢

(7)偶尔……

(8)偶尔我们也是和别人相同地生活着,可是我们让自己的心平静如无渡之湖,我们就能以明朗清澈的心情来照见这个无边的复杂的世界,在一切的优美、败坏、清明、污浊之中都找到智慧。我们如果是有智慧的人,一切烦恼都会带来觉悟,而一切小事都能使我们感知它的意义与价值。

(9)在人间寻求智慧也不是那样难的,最要紧的是,使我们自己有柔软的心,柔软到我们看到一朵花中的一片花瓣落下,都使我们动容颤抖,知悉它的意义。

(10)惟其柔软,我们才能敏感;惟其柔软,我们才能包容;惟其柔软,我们才能精致;也惟其柔软,我们才能超越自我,在受伤的时候甚至能包容我们的伤口。

(11)柔软心是大悲心的芽苗,柔软心也是菩提心的种子,柔软心是我们在俗世中还能时时感知自我清明的泉源。

(12)那最关的花瓣是柔软的,那最绿的草原是柔软的,那最广大的海是柔软的。那无边的天空是柔软的,那在天空自在飞翔的云,最是柔软!

(13)我们心的柔软,可以比花瓣更关,比草原更绿,比海洋更广,比天空更无边,比云还要自在。柔软是最有力量,也是最恒常的。

(14)且让我们在卑湿污泥的人间,开出柔软清净的智慧之莲吧!

16.请从周敦颐的《爱莲说》中,找出与文中第(6)段画横线部分意思相近的句子写在下面横线上。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.请以“妈妈的爱”为表述对象,仿照下列语句写一段话。(2分)

柔软心是大悲心的芽苗,柔软心也是菩提心的种子,柔软心是我们在俗世中还能时时感知自我清明的泉源。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.请结合全文,理解题目“清净之莲”中“清净”一词的含义。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.请简述你对“且让我们在卑湿污泥的人间,开出柔软清净的智慧之莲吧!”这个语句含义的理解。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.请概括作者在文中抒发的情感。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.阅读下面文字,根据要求作文。

打开心灵的窗户,呈现在我们眼前的是一个美丽的世界:美丽的自然风光,关丽可爱的动植物,美丽可亲的人物,美丽动人的故事,美丽灿烂的生活图景,美丽深刻的人生感悟……关,滋润着我们的心灵;关,创造了无数华丽的篇章。“一粒沙里看世界,半瓣花上说人情”,就让我们关注生活中的点点滴滴,去感受生活中的关吧!

请以“感受美好”为话题,结合自己的生活体验,自选内容,自拟题目,写一篇600字左右的作文。

答案与导解

1.C

导解:A项既出(jì);B项豁然开朗(huò);D项濯清涟(zhuó),泣幽咽(yè)。

2.D

导解:A项盗窃乱贼而不做——盗窃乱贼而不作;B项峰火——烽火;C项当胸生曾云——荡胸生曾云。

3.B

导解:A项类属;同。C项有,存在;又。D项不久;寻找。

4.(1)天下为公,选贤与能,讲信修睦

修睦

(2)山的北面山的南面(3)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋

(4)波撼岳阳城孟浩然洞庭

(5)出淤泥而不染

5.(1)老人和孩子都和悦地自得其乐。(2)我只喜爱莲从淤积的污泥里长出来却不受沾染,经过清水洗涤却不显得妖艳;它的茎内空外直,不牵牵连连,不枝枝节节,香气远播,越发清芬,笔挺洁净地站在那里,只能在远处观赏却不能轻易地玩弄。

6.老有所终,幼有所长不独亲其亲,不独子其子;讲信修睦

7.(1)故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

(2)男有分,女有归。

(3)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

8.(1)在大道施行的时候,天下是人们共有的,选了有贤德有才能的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,营造和睦气氛。(2)(人们)憎恶财货被抛弃在地上的现象(而要去收贮它),却不一定要自己私藏;也憎恶那种在共同劳动中不肯尽力的行为,而不一定为自己(谋私利)。

(3)所以,奸邪之谋不会发生,盗窃财物、造反和害人的事情不会发生。

9.天下为公

10.是每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,使全社会亲加一家。

11.没有阶级剥削和阶级压迫、人人平等的理想社会。

导解:这首题要求对课文内容有深入的理解,并能够通俗地表达出来。解题时,一要透彻理解句子内容;二要能将文中所讲的不同方面的内容,尤其是将大同社会的基本特征的内容,梳理出精神实质,并概括出来。

12.B

13.(1)有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍。(2)拾到银子却没有知道,(要是想要的话)那银子就全都是我的了,又怎会贪图这几两银子呢

14.乐羊子妻用纺织作比,说明读书应当日积月累,不可半途而废的道理。

15.乐羊子是因妻子的劝诫才没有占有拾金的。他乐于接受批评、勇于改过的精神是可嘉的,但他以丢弃失物来显示自己的清白的做法不妥。何岳行为端正,处理方式稳妥,从不贪图他人财物。

【参考译文】

乐羊子妻

河南郡乐羊子的妻子,不知道是姓什么的人家的女儿。

乐羊子在路上行走时,曾经捡到一块别人丢失的金饼,拿回家把金子给了妻子。妻子说:“我听说有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍,何况是捡拾别人的失物、谋求私利来玷污自己的品德呢!”羊子听后十分惭愧,就把金子扔弃到野外,然后远远地出外拜师求学去了。

一年后乐羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故。羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”

妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。一根丝一根丝的积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就会丢弃成功的机会,迟延荒废时光。您要积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,用来成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢 ”羊子被他妻子的话感动了,又回去修完了自己的学业,七年没有回来。

何岳得金不昧

何岳曾有一天晚上走路的时候,拾到二百多两银子,但是他不敢告诉家里人,因为害怕家人会劝他把银子留下。第二天早晨他带着银子回到拾到银子的地方,看见一个人回来寻找。

问他银子的数目,与拾到的银子数目和标识都相同,于是就还给了那个人。那个人要分一些银子给他来感谢他,何岳就说:“拾到银子却没人不知道,(要是想要的话)那银子就全都是我的了,又怎会贪图这几两银子呢 ”那个人感谢了他就走了。何岳曾在当官的人家教书的时候,那个当官的人有事要去京城,把一个箱子交给何岳寄放,箱子里面有几百两银子,告诉何岳说:“等到有机会的时候再来取回。”他一离开就是几年,没有任何消息,何岳听说他的侄子有别的事到南方来,就托人把箱子交给他的侄子了。

16.出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

17.示例:妈妈的爱是我迷惘彷徨时的明灯,妈妈的爱是我失落消沉时的号角,妈妈的爱是我独处异乡孤枕难眠时的摇篮曲。

18.澄澈,宁静,不世俗堕落,不轻薄浮躁。

19.在纷繁忙碌的世俗生活里,、我们要把持住自己,不要随波逐流,怀着一颗柔软的心去感受纯真、美好和崇高,让自己的生活变得清明、充实、自由,让自己的生命得以延伸。

20.作者在这篇文章中抒发了对生命的感慨、思索,对自我的审视、澄清;对美好、真实的回忆,对崇高、自由的向往。

21.【写作指导】感受美好的景:四季风情、家乡风土、名胜古迹等,只要以特色为主,细加点染,即可取胜;感受美好的物:

对动物、静物、植物,细加描摹,点示感受即可;感受美好的人:历史名人、亲朋同学、明星偶像等,充分展现性情,突出精神品质,即是佳作;感受美好的事:国事、家事、天下事,大事、小事、平常事,只要能生发出“美好”的因素,注重细节的雕凿,即成美文。

【例文】

早春写意

当一丛丛稀稀拉拉的小草从地下探出脑袋时,当柔嫩的柳枝在徐徐微风中吐纳出第一片嫩芽时,当第一朵娇艳的报春花在晨曦中贪婪地吮吸着甘甜的晨露时,当第一朵洁白的浮云悠闲自在地飘荡在湛蓝明净的天空时,当羽翼刚长丰满的鸟儿在枝头兴奋地呜叫时,有一个温柔的声音告诉我:春,来了。

春来了,的确,望着窗外那片绿,我感到了一种莫名的冲动,这虽是早春,可冬日的寒意却还未退尽,光是这残余着的,让人想出门也会犹豫一下吧。可我不愿被冬日寒冷的枷锁给束缚。我迅速起身,打开门冲了出去。在这一片绿的希望里奔跑着、欢笑着,听任带着寒意的风吹起我的发丝。我高兴极了,仰起脸,张开双臂,静静地享受着这代表着生命与希望的问候。

初长的小草毛茸茸的一片,柔软地铺了一地,青翠可人,新开的花朵清新、美丽。呵,风中还夹杂着这青草和花的芳香呢!是春的气息吧。“风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。”现在的我不也正是这样吗

“咯咯”几声游人的欢笑吸引了我,循声而望,那里竟是一片小小的林子。几株桃树已迫不及待地冒出了花骨朵儿,就算开了的,也只是小小的,稀落地零星地散在枝头,这可怜的粉红不禁让人忆起“春透水波明,寒峭花枝瘦”。忽然,眼前掠过一只小小的燕子,很活泼,很轻捷,它落在了离我不远的地方,是“多情帘燕独徘徊,满身花雨又归来”吧。走几步,发现前面有一个小小的陡坡,下面绿草如茵,与远方碧蓝的天空连作了一片,“独倚阑干凝望远,一川烟草平如剪”莫不是描写的这里吧

轻轻折一枝花枝,在这如茵的绿草间,成片的花林间,望着空旷的蓝天悠然地漫步。听风的耳语、鸟的轻唱,嗅花的清香,看美丽的蝴蝶在花丛中翩翩起舞。我细细品味着这早春的味道,感受着这份难得的好心情。

不知不觉中,日已西沉,夕阳的光辉洒在大地,给一切都镀上了一层金黄。透过林间花枝望着这片净土,虽说春天的事物充满生机、活力,可此时心里却有了种淡淡的哀愁。唉,竟又有了“春归何处 寂寞无行路,若有人知春去处,唤取归来同住”的感觉。虽然,这不是暮春。忽然才想起,今年,我没遇到春雨。大概是我错过了。

春天,在我的印象中永远那么年轻,那么可爱,那么富有生机,她会为我们带来宁静和快乐。可爱的春,让我们一起去接近她,去感受她的美好吧。

【点评】这是一篇写景抒情的美文。全文以充沛的激情、细腻的笔触表现出春姑娘初临人间时美好的情态和四溢的芳香。通篇“感受”春天、突出春天的“美好”,是文章的一大亮点。文中大量诗词的恰当运用更是为文章增色不少。

丁肇中,美籍华裔物理学家。祖籍中国山东省日照市,1936年1月27日生于美国密执安州安阿伯,中学时代是在台湾度过的。1956年丁肇中入美国密执安大学学习,1960年获硕士学位,1962年获博士学位。1963-1964年在欧洲核研究中心工作,1964-1967年在美国哥伦比亚大学工作。1967年起任美国麻省理工学院物理系教授,1977年当选为美国科学院院士。丁肇中主要从事高能实验物理、基本粒子物理、量子电动力学、γ辐射与物质的相互作用等方面的研究。他最杰出的贡献是在1974年,与里希特各自独立地发现了J/ψ粒子。为此,他们共同获得了1976年诺贝尔物理学奖。

应有格物致知精神

问题一

师问:作者说我们每个人应该有格物致知精神,那么,我们为什么应该有格物致知精神 作者是怎样论述的?

生2:我觉得文章中已经告诉给我们明确的答案:这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。这也是应付今天的世界环境所不可少的。

生1:我觉得中学生缺少的就是实践精神,这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定了的。

生3:我认为作者讲了三方面的道理来证明“应有格物致知精神”这个论点的:道理⑴这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定了的。道理⑵这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。道理⑶这也是应付今天的世界环境所不可少的。

生4:我觉得前面三位同学的总结忽略了一点,那就是作者还通过举例来证明“应有格物致知精神”这个论点。如,作者举了王阳明“格”竹子的事例证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

师(总结):这几位同学总结得都发现好。作者通过“摆事实,讲道理”来证明“应有格物致知精神”这个中心论点的。这样,作者在解释格物致知的含义,分析传统的中国教育的弊病,论述实验精神在科学上的重要性之后,在文章的结尾揭示了格物致知精神真正的意义。

生2:我觉得这是因为中国的传统教育没有正确地理解和运用格物致知精神,而中国的学生在这个文化背景之下,也是偏向于理论知识的学习,偏向与抽象思维,而不愿意动手,才导致有些同学高分低能。

问题二:读了课文后,你可曾知道有些同学高分低能是什么原因造成的?

生3:因为中国的传统教育制度只重视人们的理论,只重视思考,而不重视人们的动手能力,因此造成了有些同学高分低能。

生1:我觉得有些同学之所以高分低能,是因为没有格物致知精神,没有实践能力,所以她的动手能力比较差。

一、积累与运用(20分)

评分人

复评人

二、阅读理解(40分)

评分人

复评人

三、作文(40分)

评分人

复评人

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》