18.《杨修之死》教学设计

文档属性

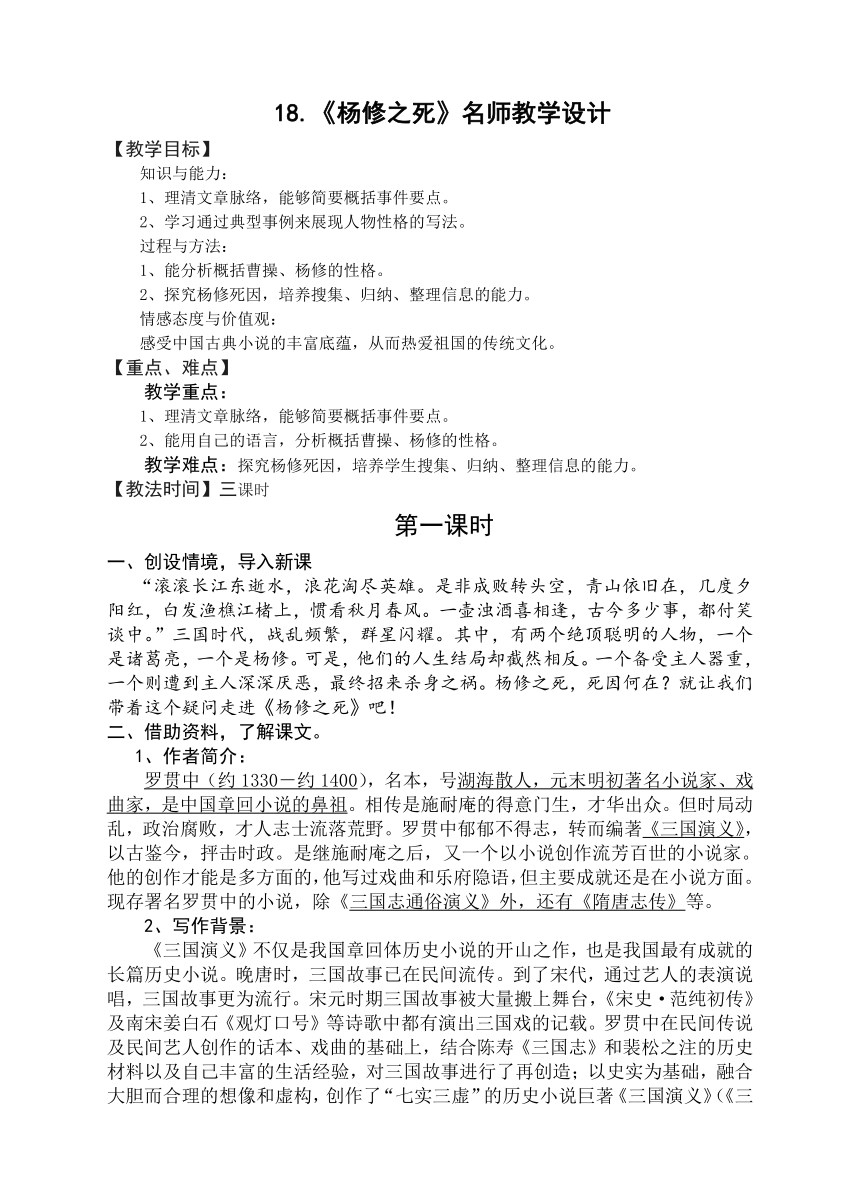

| 名称 | 18.《杨修之死》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-26 20:05:27 | ||

图片预览

文档简介

18.《杨修之死》名师教学设计

【教学目标】

知识与能力:

1、理清文章脉络,能够简要概括事件要点。

2、学习通过典型事例来展现人物性格的写法。

过程与方法:

1、能分析概括曹操、杨修的性格。

2、探究杨修死因,培养搜集、归纳、整理信息的能力。

情感态度与价值观:

感受中国古典小说的丰富底蕴,从而热爱祖国的传统文化。

【重点、难点】

教学重点:

1、理清文章脉络,能够简要概括事件要点。

2、能用自己的语言,分析概括曹操、杨修的性格。

教学难点:探究杨修死因,培养学生搜集、归纳、整理信息的能力。

【教法时间】三课时

第一课时

一、创设情境,导入新课

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红,白发渔樵江楮上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”三国时代,战乱频繁,群星闪耀。其中,有两个绝顶聪明的人物,一个是诸葛亮,一个是杨修。可是,他们的人生结局却截然相反。一个备受主人器重,一个则遭到主人深深厌恶,最终招来杀身之祸。杨修之死,死因何在?就让我们带着这个疑问走进《杨修之死》吧!

二、借助资料,了解课文。

1、作者简介:

罗贯中(约1330-约1400),名本,号湖海散人,元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。相传是施耐庵的得意门生,才华出众。但时局动乱,政治腐败,才人志士流落荒野。罗贯中郁郁不得志,转而编著《三国演义》,以古鉴今,抨击时政。是继施耐庵之后,又一个以小说创作流芳百世的小说家。他的创作才能是多方面的,他写过戏曲和乐府隐语,但主要成就还是在小说方面。现存署名罗贯中的小说,除《三国志通俗演义》外,还有《隋唐志传》等。

2、写作背景:

《三国演义》不仅是我国章回体历史小说的开山之作,也是我国最有成就的长篇历史小说。晚唐时,三国故事已在民间流传。到了宋代,通过艺人的表演说唱,三国故事更为流行。宋元时期三国故事被大量搬上舞台,《宋史·范纯初传》及南宋姜白石《观灯口号》等诗歌中都有演出三国戏的记载。罗贯中在民间传说及民间艺人创作的话本、戏曲的基础上,结合陈寿《三国志》和裴松之注的历史材料以及自己丰富的生活经验,对三国故事进行了再创造;以史实为基础,融合大胆而合理的想像和虚构,创作了“七实三虚”的历史小说巨著《三国演义》(《三国志通俗演义》)。

3、作品简介:

《三国志》和《三国演义》

《三国志》是一部记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史。其中,《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷,共六十五卷。记载了从魏文帝黄初元年(220年),到晋武帝太康元年(280年)六十年的历史。作者是西晋初的陈寿。陈寿所著的《三国志》,与前三史一样,也是私人修史。他死后,尚书郎范頵上表说:“陈寿作《三国志》,辞多劝诫,朋乎得失,有益风化,虽文艳不若相如,而质直过之,愿垂采录。”由此可见,《三国志》书成之后,就受到了当时人们的好评。陈寿叙事简略,三书很少重复,记事翔实。在材料的取舍上也十分严慎,为历代史学家所重视。史学界把《史记》、《汉书》、《后汉书》和《三国志》合称前四史,视为纪传体史学名著。而三国志是《三国演义》小说的基础。

《三国演义》为明朝罗贯中所写,是在《三国志》所记载的历史的基础上加以改编的文学作品,内容与历史事实不完全吻合,为中国古典四大名著之一。

前者是正史,后者是小说,这是最大的区别。若论史学价值,前者高于后者;若论文学价值,后者高于前者。

4、课文中人物简介:

补充:曹操:魏国的首领,历史上有“奸雄”之称。所谓“奸雄”指的是他既有雄才大略,是个大英雄,同时又非常奸诈多疑。是三国演义中反面人物的典型形象。这同历史上的真实人物曹操大不一样。

那么,杨修又是什么人呢?他跟曹操有什么关系?

杨修,确有其人。《三国志》《后汉书》资治通鉴等历史书上,都有杨修事迹的记载,可以说是一个才子。他字德祖,出身于一门四世三公的士族官僚家庭,其父杨彪曾任太尉,始终跟着被曹操挟持的汉帝,杨修则当了丞相主簿,杨修聪颖过人,史有传载。他以自己杰出的才华闻名洛阳,也因为才华被曹操罗致并委以主簿要职。

5、与课文有关的背景与情节:

本文节选自《三国演义》第72回,“诸葛亮智取汉中,曹阿瞒兵退斜谷”,《杨修之死》即后半回“曹阿瞒兵退斜谷”的主要内容。原回目是从战争发展的进程着眼,反映三国交战情况,曹操遣大军去蜀,兵败;蜀兵渡汉水,曹操退守阳平关,再败;复兵退斜谷,此时,曹操心中进退犹豫不决,课文节选由此开始。节选部分着力叙写曹操杀杨修的前因后果,改题为“杨修之死”是耐人寻味的。

三、初读课文,整体感知

(一)题解:杨修是《三国演义》中曹操手下的行军主簿(文书之类的官),而标题为“杨修之死”,直接揭示了文章的主要内容。巧设悬念,引起思考,激起兴趣,这正是本文题目巧妙之所在。

(二)文章记叙的内容是什么?(记叙了曹操杀杨修的经过和缘由。)

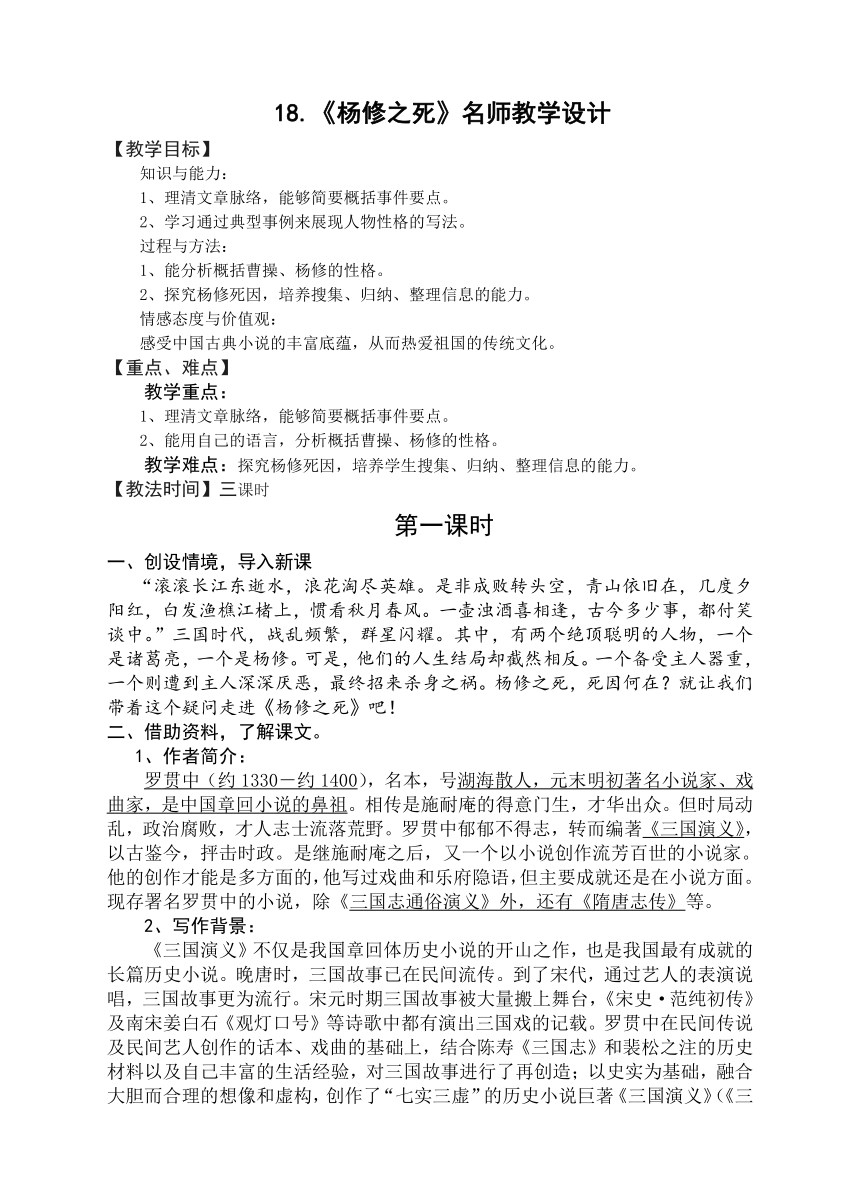

(三)把握课文故事情节,给每个故事拟一个小标题。

课文写了杨修犯曹操之忌的哪几件事?在这些事中,杨修表现如何?曹

操态度怎样?分析他们的性格。

恃才放旷

1.鸡肋事件

阴险狡诈

才思敏捷

2.改建园门(心忌之)

城府很深

卖弄聪明

3.分食酥饼(心恶之)

表里不一

伺察敏锐

4.语破奸心(愈恶之)

虚伪多疑

狂妄轻率

5.轻视吴质(愈恶之)

刚愎自用

果敢大胆

6.教植斩吏(操大怒)

谋略不凡

7.代植作答(欲杀之)

暗藏祸心

料事如神

8.失利葬修

(四)根据已学知识,了解情节及层次结构。

第一部分(第1——3自然段)写杨修被曹操所杀。

第二部分(第4——9自然段)记叙杨修和曹操之间矛盾的发展过程。

第三部分(第10—12自然段)写曹操兵败班师。

第二课时

要点:课文疑难解答。

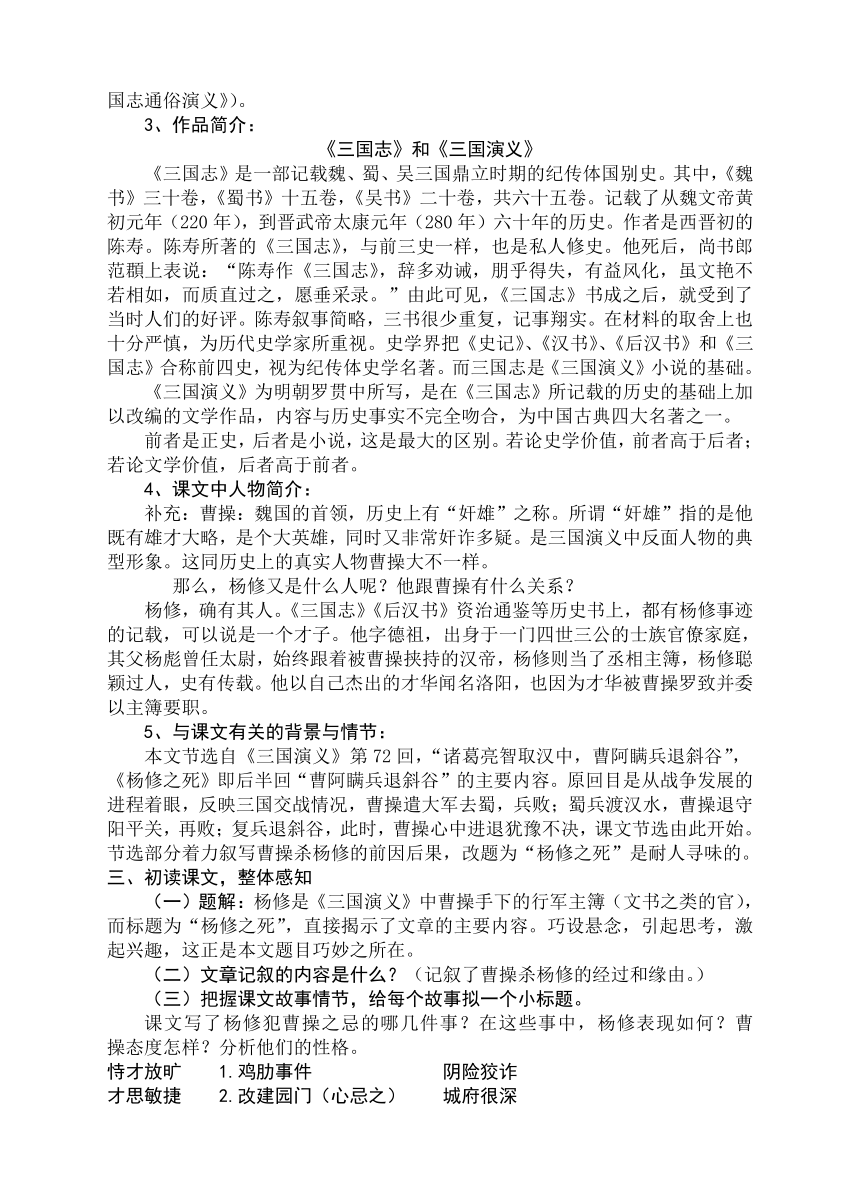

步骤:1、对于课文叙述的所有事件,你能按时间顺序列举吗?

事例概括

杨修性格

曹操心理及性格

叙述顺序

①园门书“活”(改建园门)

揭穿谜底——才思敏捷、自作聪明

虽称美,心甚忌之——城府很深,心口不一

插叙

②分食盒酥

卖弄小聪明,目中无主

虽喜笑,而心恶之——虚伪阴险,忌贤妒能

③释杀人玄机(揭穿假梦)

善知曹操心意,又毫无顾忌

操闻而愈恶之——阴险狡诈

④告丕密谋

办事欠缜密,恃才放旷

愈恶之——老谋深算

⑤教植斩吏

善于猜测曹操心事,但办事不稳妥

操大怒——有心机

⑥代拟答教

狂妄轻率,行事不秘

此时已有杀修之心——凶残狡诈

⑦鸡肋事件

参透曹操心事,违反军纪,擅自行动

操大怒——奸诈险恶

顺叙

⑧进兵失利

杨修死前的分析和预见的正确

厚葬杨修——阴险虚伪

2、杨修“恃才放旷,数犯曹操之忌”的事情可以分为几类,各表现了曹操的什么性格特点?这些事例是按怎样的顺序排列的?

在文章的插叙中一共写了六件事,这些事情大体上分为两类:

第一类属日常生活范围,包括改建花园大门、分食塞北酥饼和所谓“梦中杀人”三事,生动地反映了曹操待人接物常“以小慧售其奸”,故意乱人耳目。另一方面也表现了他的嫉贤妒能,心胸狭窄。

第二类属于政治活动范围,包括教杨修斩吏、告簏中之物、代作答教三件事,参与了世子之争。曹操此时大怒,已有杀修之心,这方面又表现了他的深谋远虑。

这些事例是按照由小到大、由轻到重的次序,精心地加以安排,从各方面再现杨修的性格。同时,贯穿在每个事例中的是曹操和杨修的矛盾冲突,循着这些事例的叙述顺序,可以看到曹杨矛盾日益激化的过程,这样,曹操忌才伪善的心理也鲜明地表现出来。

3、杨修被杀的原因是什么?

依据这篇课文,杨修被杀可以归纳出三个原因:

一是由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。这大概是许多人的共同看法。

二是杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾,一闻“鸡肋”就自动收拾行装,并煽动其他人也作归计,因此,他的被杀是咎由自取。明代李贽点评《三国演义》时对这件事曾写道:“凡有聪明而好露者,皆足以杀其身也。”即有此意。

三是由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争夺接班人的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。曹操为身后接班人的安危考虑必定会杀掉他的。

以上三条尽管角度不同,却都能成立──这是就解读小说而言。如果从历史上说,那就恐怕只有第三条是正确的。历史上的曹操非常重视人才,只要能为他的政权效力,即便像陈琳那样曾为袁绍著文辱骂他祖宗的人,他都愿意接纳,更何况是杨修,这是众所周知的事实。《曲略》中有这样的记载:“杨修字德祖,太尉彪子也。谦恭才博。建安(汉献帝年号)中,举孝廉,除郎中,丞相(曹操)请署仓曹属主簿。是时军国多事,修总知外内,事皆称意。自魏太子(曹丕)已下,并争与交好。”《世说新语》中也有这方面记载(详见“有关资料”),都可以证明曹操对杨修的重视非同一般,说曹操嫉妒杨修的才能是没有道理的。

曹操杀杨修事,见于《三国志·魏书·任城陈萧王传》:“太祖(曹操)既虑终始之变,以杨修颇有才策,而又袁氏(袁术)之甥也,于是以罪诛修。”这是说杨修被杀跟曹丕、曹植之间的斗争有关,但《传》中没指出杀修的时间,也没有说明杨修犯了什么罪,而《曲略》中却说得比较详细:“植后以骄纵见疏,而植故连缀修不止,修亦不敢自绝。至二十四年秋,公(曹操)以修前后漏泄言教,交关诸侯,乃收杀之。修临死,谓故人曰:‘我自故以死之晚也。’其意以为坐曹植也。修死后百余日而太祖薨。”这就表明曹操杀杨修在他自汉中退兵,又过了三四个月之后,即建安二十四年(219)秋季,而此时距他本人的死期也仅“百余日”──这跟《武帝纪》说他死于建安二十五年春正月完全相合。由此大致可以推断杀杨修的决定是在他病重期间作出的,目的是剪除曹植的羽翼,以巩固他的接班人曹丕的统治,所以给了杨修一个“交关诸侯”的罪名。而杨修自知他跟曹植的关系太密切,处境十分险恶,但曹操处死他不在建安二十二年(217)立曹丕为魏太子时,而拖到二十四年秋病重之时,这对他来说的确是“死之晚也”。由此看来,曹操处死杨修是不得已的,他是为身后国家的安危考虑──陈寿说的“终始之变”可能就是这样的意思。

4、从本文杨修与曹操的关系逐步恶化到杨修的死,我们可以看出人际交往中应遵循怎样的原则?

从杨修之死的原因探索中,我们不难发现这样一个问题,杨修之死,死在不慎交际,没能很好地处理好与曹操的关系。持才放旷的性格造成了他人际关系处理的失败,从而一步步地把他推上死亡的边缘。从本文杨修与曹操的关系逐步恶化到杨修的死,我们可以看出人际交往中应遵循以下的原则:

第一、替别人保守秘密。我们顺着课文的情节结构来看,导致杨修之死的直接事件是“鸡肋事件”。本来,说者无意,曹操本是无意中道破军机的──欲撤兵。作为行军主薄的杨修,应该是“听者”也无意,不要过多地去仔细思考,过问口令──“鸡肋”之事,但他偏是“听者有心”,又擅自加以宣传,怎会不惹火上身,而致杀身之祸?

第二、不要自作聪明。第一件事,操在园门内题“活”字,其本意是和园工们逗智或说斗智。众所皆知,操不仅是个帅才而且是个文才。他本是想露几手给园工们瞧瞧,好摆摆他的官威,好让那些园工们不知怎解,好来向他请示一番,以过足他的官瘾。但杨修却自作聪明地揭破迷底,委实不知趣。大坏操的美好计划,招致操忌,也就是在所难免了。

第三、不要目中无人。第二件事,修近乎恶作剧地把操的一盒酥给分吃道了。这分明是目中无人,狂妄自大极至。

第四、亲疏有间。第三件事,操梦中杀人,本是“丞相非在梦中,君乃在梦中耳”!修既然知道是曹操的假意杀人,那么,他只有两条路可走。一就是亲而近之,同流合污;二就是与操彻底决裂,疏而远走高飞。但是,修却仍身在曹营而不同流合污,致使“曹愈恶之”!这里体现出来的就是:亲疏有间。

第五、不要插手内部的权力相争。而对于后来的三件事,更是由于修插手曹内部的权力相争,且公开地表示支持某一方,这很不理智。事性的发展,往往并不是朝着你所意愿的方向去发展的,它往往朝向相反的方向。假使修不死,后将亦被丕所害。因为他上台后绝不允许一个自己的对手的谋士在眼底身边存在的!

因此,从《杨修之死》一文来看,我们可以发现一个被人们普遍忽略的人际关系问题,为我们立足社会提供反面的人际关系范例,以借鉴而避免重蹈覆彻。

5、杨修之死给了我们怎样的启迪?

甲生:杨修依仗自己的才能而不拘礼俗,凭自己的聪明才智,狂妄轻率,耍小聪明,无视他人存在,最终被杀,可以说是咎由自取。一个人有才,还得会用才方可施展才华,远祸避害。

乙生:杨修之死使我想到:一个人聪明是好事情,但应该用到点子上,且要谦虚谨慎,否则,好事也会变成坏事。

丙生:我想用一则寓言来说明我的感想:一个小偷擅长学鸟叫。一天,他害怕自己偷摘苹果的声音被看护人听见,就学起了鸟叫声来作掩护。看护人听到这么好听的鸟叫声,就循声想看看这是只什么鸟,结果发现了正在偷苹果的小偷。

丁生:杨修之死,使我想到了现在的有些独生子女,他们惟我独尊、自私冷漠、、目无尊长、缺乏爱心。他们即使成绩优秀,真正到了走进社会的那一天,就难以与他人相处,缺乏合作精神。所以说,一个有才的人,还要有一个健康的心理和健全的人格。

老师总结:大家所谈的感悟和自己受到的启迪都很深刻。是啊,杨修致死的主要原因在其“恃才放旷”,“恃才放旷”作为一种个性特征,在当今独生子女居多的青少年学生中还可以找到其影子,这对于健全人格的形成是不利的。那么,一个拥有健全人格的人应该是怎样的?我想,从现代心理学的角度看,“恃才放旷”实际上是一种人格障碍,一种心理疾病。杨修因其人格障碍而招来杀身之祸,健全的人格、正常的心理对一个人的成长何其重要。一些心理健康组织制定的现代人的心理健康标准是:①了解自我,接纳自我,能体验自我存在的价值;②正视现实,接纳他人;③能协调控制情绪,心境良好;④有积极向上的、现实的人生目标;⑤对社会有责任心;⑥心地善良,对他人有爱心;⑦有独立自主的意识。

第三课时

一、默读课文,思考下列问题:

1、叙事的线索是什么?(身死因才误)

2、准备复述故事。

提问:同学们在准备复述故事时有没有不理解或看不懂的地方,有,请你把这样的字词句找出来,全班一起讨论解决。

适疱官进鸡汤(刚好) 以今夜号令(凭借)

汝怎敢造言(制造谣言)(shuò)数犯曹操之忌(多次)

命厚葬之(指葬礼隆重) 将首级号令于辕门外(头)

丕如其言(按……去做) 植然其言(认为……对)

但操有问,植即依条答之(只要……就……)

操每以军国之事问植(常常)

方忆杨修之言(才)

为首大将乃魏延也。(是)

魏延诈败而走(跑)

3、指名分别复述故事。要求:复述简洁完整,要讲清杨修的表现和曹操的态度。(口述情况,予以简评。)

4、提问:在这七件事中,第一件事“鸡肋事件”与其它六件事之间有什么关系?

(“鸡肋事件”写的是杨修被斩,而其它六件事则写杨修为什么会被杀的原因,即“杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。”

5、提问:这六件发生在曹杨之间的矛盾故事采用的是什么顺序呢?

按曹操对杨修的忌恨程度为序。即曹操从“心甚忌之”--“心恶之”--“愈恶之”--“愈恶之”--“亦不喜植”--“有杀修之心”,可以说是层层加深,最后导致杀死了杨修。这就是杨修之死的全过程。

6、讨论杨修之死的必然性。

①从课文反映的作者认识来看,杨修之死的原因是什么?

明确:是双方性格相冲突的必然结果:杨修他恃才放旷,喜耍小聪明;曹操却嫉贤妒能、阴险奸诈且又老谋深算。这两种性格互相冲突必然导致了一个由量变到质变的结局,曹操终于借惑乱军心之罪杀了杨修。

②撇开作者的看法,你认为曹操杀杨修的根本原因是出于忌才还是为了严肃军纪,或又是另有原因呢?

8、讨论本文的记叙顺序:本文先写杨修被杀,然后插入杨修以前'数犯曹操之忌'的六件事,最后再接上开头,写杨修被杀后曹操兵败及厚葬杨修的事。这种记叙顺序叫插叙。这样安排记叙顺序比直叙更引人入胜,曲折多姿。

二、归纳写作特色:①通过矛盾冲突来塑造人物性格,揭示杨修之死的真正原因。课文篇幅不长,但人物的性格却异常的鲜明突出,这是因为作家通过矛盾冲突来刻画人物性格。同一件事表现出两个人的不同态度、不同性格,从日常生活小事直到军国大事,矛盾冲突愈来愈激烈,人物的性格也愈来愈鲜明。

②在记叙顺序上,本文采纳了插叙。

三、作业设计:完成小小评论文《我看杨修之死》,字数控制在250左右。

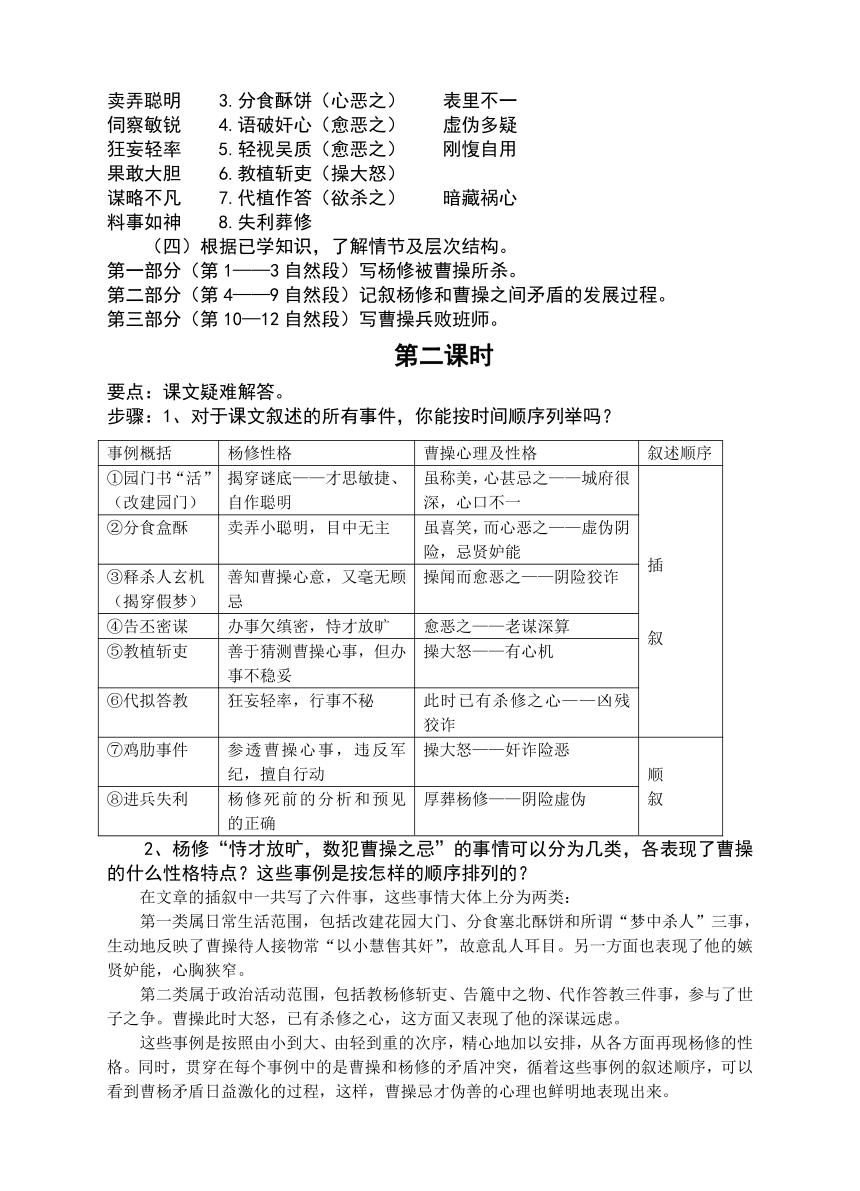

结构图示

一(1—3段)曹以惑乱军心之罪杀修:鸡肋事件—斩之

(第4段)改建园门——甚忌之

(第5段)分食酥饼——心恶之

(第6段)揭穿假梦——愈恶之

(第7段)告丕密谋——愈恶之

(第8段)教植斩吏——操大怒

(第9段)代作答教——操大怒

三(10—12段)失利葬修,班师回朝

杨修恃才

曹操忌才

杨修之死

二(4—9段)数犯曹忌

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

【教学目标】

知识与能力:

1、理清文章脉络,能够简要概括事件要点。

2、学习通过典型事例来展现人物性格的写法。

过程与方法:

1、能分析概括曹操、杨修的性格。

2、探究杨修死因,培养搜集、归纳、整理信息的能力。

情感态度与价值观:

感受中国古典小说的丰富底蕴,从而热爱祖国的传统文化。

【重点、难点】

教学重点:

1、理清文章脉络,能够简要概括事件要点。

2、能用自己的语言,分析概括曹操、杨修的性格。

教学难点:探究杨修死因,培养学生搜集、归纳、整理信息的能力。

【教法时间】三课时

第一课时

一、创设情境,导入新课

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红,白发渔樵江楮上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”三国时代,战乱频繁,群星闪耀。其中,有两个绝顶聪明的人物,一个是诸葛亮,一个是杨修。可是,他们的人生结局却截然相反。一个备受主人器重,一个则遭到主人深深厌恶,最终招来杀身之祸。杨修之死,死因何在?就让我们带着这个疑问走进《杨修之死》吧!

二、借助资料,了解课文。

1、作者简介:

罗贯中(约1330-约1400),名本,号湖海散人,元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。相传是施耐庵的得意门生,才华出众。但时局动乱,政治腐败,才人志士流落荒野。罗贯中郁郁不得志,转而编著《三国演义》,以古鉴今,抨击时政。是继施耐庵之后,又一个以小说创作流芳百世的小说家。他的创作才能是多方面的,他写过戏曲和乐府隐语,但主要成就还是在小说方面。现存署名罗贯中的小说,除《三国志通俗演义》外,还有《隋唐志传》等。

2、写作背景:

《三国演义》不仅是我国章回体历史小说的开山之作,也是我国最有成就的长篇历史小说。晚唐时,三国故事已在民间流传。到了宋代,通过艺人的表演说唱,三国故事更为流行。宋元时期三国故事被大量搬上舞台,《宋史·范纯初传》及南宋姜白石《观灯口号》等诗歌中都有演出三国戏的记载。罗贯中在民间传说及民间艺人创作的话本、戏曲的基础上,结合陈寿《三国志》和裴松之注的历史材料以及自己丰富的生活经验,对三国故事进行了再创造;以史实为基础,融合大胆而合理的想像和虚构,创作了“七实三虚”的历史小说巨著《三国演义》(《三国志通俗演义》)。

3、作品简介:

《三国志》和《三国演义》

《三国志》是一部记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史。其中,《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷,共六十五卷。记载了从魏文帝黄初元年(220年),到晋武帝太康元年(280年)六十年的历史。作者是西晋初的陈寿。陈寿所著的《三国志》,与前三史一样,也是私人修史。他死后,尚书郎范頵上表说:“陈寿作《三国志》,辞多劝诫,朋乎得失,有益风化,虽文艳不若相如,而质直过之,愿垂采录。”由此可见,《三国志》书成之后,就受到了当时人们的好评。陈寿叙事简略,三书很少重复,记事翔实。在材料的取舍上也十分严慎,为历代史学家所重视。史学界把《史记》、《汉书》、《后汉书》和《三国志》合称前四史,视为纪传体史学名著。而三国志是《三国演义》小说的基础。

《三国演义》为明朝罗贯中所写,是在《三国志》所记载的历史的基础上加以改编的文学作品,内容与历史事实不完全吻合,为中国古典四大名著之一。

前者是正史,后者是小说,这是最大的区别。若论史学价值,前者高于后者;若论文学价值,后者高于前者。

4、课文中人物简介:

补充:曹操:魏国的首领,历史上有“奸雄”之称。所谓“奸雄”指的是他既有雄才大略,是个大英雄,同时又非常奸诈多疑。是三国演义中反面人物的典型形象。这同历史上的真实人物曹操大不一样。

那么,杨修又是什么人呢?他跟曹操有什么关系?

杨修,确有其人。《三国志》《后汉书》资治通鉴等历史书上,都有杨修事迹的记载,可以说是一个才子。他字德祖,出身于一门四世三公的士族官僚家庭,其父杨彪曾任太尉,始终跟着被曹操挟持的汉帝,杨修则当了丞相主簿,杨修聪颖过人,史有传载。他以自己杰出的才华闻名洛阳,也因为才华被曹操罗致并委以主簿要职。

5、与课文有关的背景与情节:

本文节选自《三国演义》第72回,“诸葛亮智取汉中,曹阿瞒兵退斜谷”,《杨修之死》即后半回“曹阿瞒兵退斜谷”的主要内容。原回目是从战争发展的进程着眼,反映三国交战情况,曹操遣大军去蜀,兵败;蜀兵渡汉水,曹操退守阳平关,再败;复兵退斜谷,此时,曹操心中进退犹豫不决,课文节选由此开始。节选部分着力叙写曹操杀杨修的前因后果,改题为“杨修之死”是耐人寻味的。

三、初读课文,整体感知

(一)题解:杨修是《三国演义》中曹操手下的行军主簿(文书之类的官),而标题为“杨修之死”,直接揭示了文章的主要内容。巧设悬念,引起思考,激起兴趣,这正是本文题目巧妙之所在。

(二)文章记叙的内容是什么?(记叙了曹操杀杨修的经过和缘由。)

(三)把握课文故事情节,给每个故事拟一个小标题。

课文写了杨修犯曹操之忌的哪几件事?在这些事中,杨修表现如何?曹

操态度怎样?分析他们的性格。

恃才放旷

1.鸡肋事件

阴险狡诈

才思敏捷

2.改建园门(心忌之)

城府很深

卖弄聪明

3.分食酥饼(心恶之)

表里不一

伺察敏锐

4.语破奸心(愈恶之)

虚伪多疑

狂妄轻率

5.轻视吴质(愈恶之)

刚愎自用

果敢大胆

6.教植斩吏(操大怒)

谋略不凡

7.代植作答(欲杀之)

暗藏祸心

料事如神

8.失利葬修

(四)根据已学知识,了解情节及层次结构。

第一部分(第1——3自然段)写杨修被曹操所杀。

第二部分(第4——9自然段)记叙杨修和曹操之间矛盾的发展过程。

第三部分(第10—12自然段)写曹操兵败班师。

第二课时

要点:课文疑难解答。

步骤:1、对于课文叙述的所有事件,你能按时间顺序列举吗?

事例概括

杨修性格

曹操心理及性格

叙述顺序

①园门书“活”(改建园门)

揭穿谜底——才思敏捷、自作聪明

虽称美,心甚忌之——城府很深,心口不一

插叙

②分食盒酥

卖弄小聪明,目中无主

虽喜笑,而心恶之——虚伪阴险,忌贤妒能

③释杀人玄机(揭穿假梦)

善知曹操心意,又毫无顾忌

操闻而愈恶之——阴险狡诈

④告丕密谋

办事欠缜密,恃才放旷

愈恶之——老谋深算

⑤教植斩吏

善于猜测曹操心事,但办事不稳妥

操大怒——有心机

⑥代拟答教

狂妄轻率,行事不秘

此时已有杀修之心——凶残狡诈

⑦鸡肋事件

参透曹操心事,违反军纪,擅自行动

操大怒——奸诈险恶

顺叙

⑧进兵失利

杨修死前的分析和预见的正确

厚葬杨修——阴险虚伪

2、杨修“恃才放旷,数犯曹操之忌”的事情可以分为几类,各表现了曹操的什么性格特点?这些事例是按怎样的顺序排列的?

在文章的插叙中一共写了六件事,这些事情大体上分为两类:

第一类属日常生活范围,包括改建花园大门、分食塞北酥饼和所谓“梦中杀人”三事,生动地反映了曹操待人接物常“以小慧售其奸”,故意乱人耳目。另一方面也表现了他的嫉贤妒能,心胸狭窄。

第二类属于政治活动范围,包括教杨修斩吏、告簏中之物、代作答教三件事,参与了世子之争。曹操此时大怒,已有杀修之心,这方面又表现了他的深谋远虑。

这些事例是按照由小到大、由轻到重的次序,精心地加以安排,从各方面再现杨修的性格。同时,贯穿在每个事例中的是曹操和杨修的矛盾冲突,循着这些事例的叙述顺序,可以看到曹杨矛盾日益激化的过程,这样,曹操忌才伪善的心理也鲜明地表现出来。

3、杨修被杀的原因是什么?

依据这篇课文,杨修被杀可以归纳出三个原因:

一是由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。这大概是许多人的共同看法。

二是杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾,一闻“鸡肋”就自动收拾行装,并煽动其他人也作归计,因此,他的被杀是咎由自取。明代李贽点评《三国演义》时对这件事曾写道:“凡有聪明而好露者,皆足以杀其身也。”即有此意。

三是由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争夺接班人的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。曹操为身后接班人的安危考虑必定会杀掉他的。

以上三条尽管角度不同,却都能成立──这是就解读小说而言。如果从历史上说,那就恐怕只有第三条是正确的。历史上的曹操非常重视人才,只要能为他的政权效力,即便像陈琳那样曾为袁绍著文辱骂他祖宗的人,他都愿意接纳,更何况是杨修,这是众所周知的事实。《曲略》中有这样的记载:“杨修字德祖,太尉彪子也。谦恭才博。建安(汉献帝年号)中,举孝廉,除郎中,丞相(曹操)请署仓曹属主簿。是时军国多事,修总知外内,事皆称意。自魏太子(曹丕)已下,并争与交好。”《世说新语》中也有这方面记载(详见“有关资料”),都可以证明曹操对杨修的重视非同一般,说曹操嫉妒杨修的才能是没有道理的。

曹操杀杨修事,见于《三国志·魏书·任城陈萧王传》:“太祖(曹操)既虑终始之变,以杨修颇有才策,而又袁氏(袁术)之甥也,于是以罪诛修。”这是说杨修被杀跟曹丕、曹植之间的斗争有关,但《传》中没指出杀修的时间,也没有说明杨修犯了什么罪,而《曲略》中却说得比较详细:“植后以骄纵见疏,而植故连缀修不止,修亦不敢自绝。至二十四年秋,公(曹操)以修前后漏泄言教,交关诸侯,乃收杀之。修临死,谓故人曰:‘我自故以死之晚也。’其意以为坐曹植也。修死后百余日而太祖薨。”这就表明曹操杀杨修在他自汉中退兵,又过了三四个月之后,即建安二十四年(219)秋季,而此时距他本人的死期也仅“百余日”──这跟《武帝纪》说他死于建安二十五年春正月完全相合。由此大致可以推断杀杨修的决定是在他病重期间作出的,目的是剪除曹植的羽翼,以巩固他的接班人曹丕的统治,所以给了杨修一个“交关诸侯”的罪名。而杨修自知他跟曹植的关系太密切,处境十分险恶,但曹操处死他不在建安二十二年(217)立曹丕为魏太子时,而拖到二十四年秋病重之时,这对他来说的确是“死之晚也”。由此看来,曹操处死杨修是不得已的,他是为身后国家的安危考虑──陈寿说的“终始之变”可能就是这样的意思。

4、从本文杨修与曹操的关系逐步恶化到杨修的死,我们可以看出人际交往中应遵循怎样的原则?

从杨修之死的原因探索中,我们不难发现这样一个问题,杨修之死,死在不慎交际,没能很好地处理好与曹操的关系。持才放旷的性格造成了他人际关系处理的失败,从而一步步地把他推上死亡的边缘。从本文杨修与曹操的关系逐步恶化到杨修的死,我们可以看出人际交往中应遵循以下的原则:

第一、替别人保守秘密。我们顺着课文的情节结构来看,导致杨修之死的直接事件是“鸡肋事件”。本来,说者无意,曹操本是无意中道破军机的──欲撤兵。作为行军主薄的杨修,应该是“听者”也无意,不要过多地去仔细思考,过问口令──“鸡肋”之事,但他偏是“听者有心”,又擅自加以宣传,怎会不惹火上身,而致杀身之祸?

第二、不要自作聪明。第一件事,操在园门内题“活”字,其本意是和园工们逗智或说斗智。众所皆知,操不仅是个帅才而且是个文才。他本是想露几手给园工们瞧瞧,好摆摆他的官威,好让那些园工们不知怎解,好来向他请示一番,以过足他的官瘾。但杨修却自作聪明地揭破迷底,委实不知趣。大坏操的美好计划,招致操忌,也就是在所难免了。

第三、不要目中无人。第二件事,修近乎恶作剧地把操的一盒酥给分吃道了。这分明是目中无人,狂妄自大极至。

第四、亲疏有间。第三件事,操梦中杀人,本是“丞相非在梦中,君乃在梦中耳”!修既然知道是曹操的假意杀人,那么,他只有两条路可走。一就是亲而近之,同流合污;二就是与操彻底决裂,疏而远走高飞。但是,修却仍身在曹营而不同流合污,致使“曹愈恶之”!这里体现出来的就是:亲疏有间。

第五、不要插手内部的权力相争。而对于后来的三件事,更是由于修插手曹内部的权力相争,且公开地表示支持某一方,这很不理智。事性的发展,往往并不是朝着你所意愿的方向去发展的,它往往朝向相反的方向。假使修不死,后将亦被丕所害。因为他上台后绝不允许一个自己的对手的谋士在眼底身边存在的!

因此,从《杨修之死》一文来看,我们可以发现一个被人们普遍忽略的人际关系问题,为我们立足社会提供反面的人际关系范例,以借鉴而避免重蹈覆彻。

5、杨修之死给了我们怎样的启迪?

甲生:杨修依仗自己的才能而不拘礼俗,凭自己的聪明才智,狂妄轻率,耍小聪明,无视他人存在,最终被杀,可以说是咎由自取。一个人有才,还得会用才方可施展才华,远祸避害。

乙生:杨修之死使我想到:一个人聪明是好事情,但应该用到点子上,且要谦虚谨慎,否则,好事也会变成坏事。

丙生:我想用一则寓言来说明我的感想:一个小偷擅长学鸟叫。一天,他害怕自己偷摘苹果的声音被看护人听见,就学起了鸟叫声来作掩护。看护人听到这么好听的鸟叫声,就循声想看看这是只什么鸟,结果发现了正在偷苹果的小偷。

丁生:杨修之死,使我想到了现在的有些独生子女,他们惟我独尊、自私冷漠、、目无尊长、缺乏爱心。他们即使成绩优秀,真正到了走进社会的那一天,就难以与他人相处,缺乏合作精神。所以说,一个有才的人,还要有一个健康的心理和健全的人格。

老师总结:大家所谈的感悟和自己受到的启迪都很深刻。是啊,杨修致死的主要原因在其“恃才放旷”,“恃才放旷”作为一种个性特征,在当今独生子女居多的青少年学生中还可以找到其影子,这对于健全人格的形成是不利的。那么,一个拥有健全人格的人应该是怎样的?我想,从现代心理学的角度看,“恃才放旷”实际上是一种人格障碍,一种心理疾病。杨修因其人格障碍而招来杀身之祸,健全的人格、正常的心理对一个人的成长何其重要。一些心理健康组织制定的现代人的心理健康标准是:①了解自我,接纳自我,能体验自我存在的价值;②正视现实,接纳他人;③能协调控制情绪,心境良好;④有积极向上的、现实的人生目标;⑤对社会有责任心;⑥心地善良,对他人有爱心;⑦有独立自主的意识。

第三课时

一、默读课文,思考下列问题:

1、叙事的线索是什么?(身死因才误)

2、准备复述故事。

提问:同学们在准备复述故事时有没有不理解或看不懂的地方,有,请你把这样的字词句找出来,全班一起讨论解决。

适疱官进鸡汤(刚好) 以今夜号令(凭借)

汝怎敢造言(制造谣言)(shuò)数犯曹操之忌(多次)

命厚葬之(指葬礼隆重) 将首级号令于辕门外(头)

丕如其言(按……去做) 植然其言(认为……对)

但操有问,植即依条答之(只要……就……)

操每以军国之事问植(常常)

方忆杨修之言(才)

为首大将乃魏延也。(是)

魏延诈败而走(跑)

3、指名分别复述故事。要求:复述简洁完整,要讲清杨修的表现和曹操的态度。(口述情况,予以简评。)

4、提问:在这七件事中,第一件事“鸡肋事件”与其它六件事之间有什么关系?

(“鸡肋事件”写的是杨修被斩,而其它六件事则写杨修为什么会被杀的原因,即“杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。”

5、提问:这六件发生在曹杨之间的矛盾故事采用的是什么顺序呢?

按曹操对杨修的忌恨程度为序。即曹操从“心甚忌之”--“心恶之”--“愈恶之”--“愈恶之”--“亦不喜植”--“有杀修之心”,可以说是层层加深,最后导致杀死了杨修。这就是杨修之死的全过程。

6、讨论杨修之死的必然性。

①从课文反映的作者认识来看,杨修之死的原因是什么?

明确:是双方性格相冲突的必然结果:杨修他恃才放旷,喜耍小聪明;曹操却嫉贤妒能、阴险奸诈且又老谋深算。这两种性格互相冲突必然导致了一个由量变到质变的结局,曹操终于借惑乱军心之罪杀了杨修。

②撇开作者的看法,你认为曹操杀杨修的根本原因是出于忌才还是为了严肃军纪,或又是另有原因呢?

8、讨论本文的记叙顺序:本文先写杨修被杀,然后插入杨修以前'数犯曹操之忌'的六件事,最后再接上开头,写杨修被杀后曹操兵败及厚葬杨修的事。这种记叙顺序叫插叙。这样安排记叙顺序比直叙更引人入胜,曲折多姿。

二、归纳写作特色:①通过矛盾冲突来塑造人物性格,揭示杨修之死的真正原因。课文篇幅不长,但人物的性格却异常的鲜明突出,这是因为作家通过矛盾冲突来刻画人物性格。同一件事表现出两个人的不同态度、不同性格,从日常生活小事直到军国大事,矛盾冲突愈来愈激烈,人物的性格也愈来愈鲜明。

②在记叙顺序上,本文采纳了插叙。

三、作业设计:完成小小评论文《我看杨修之死》,字数控制在250左右。

结构图示

一(1—3段)曹以惑乱军心之罪杀修:鸡肋事件—斩之

(第4段)改建园门——甚忌之

(第5段)分食酥饼——心恶之

(第6段)揭穿假梦——愈恶之

(第7段)告丕密谋——愈恶之

(第8段)教植斩吏——操大怒

(第9段)代作答教——操大怒

三(10—12段)失利葬修,班师回朝

杨修恃才

曹操忌才

杨修之死

二(4—9段)数犯曹忌

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》