20.《香菱学诗》名师同步精品导学案

文档属性

| 名称 | 20.《香菱学诗》名师同步精品导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 110.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

20、《香菱学诗》名师同步精品导学案

【导学讲坛】

走近作者

背景信息香菱是一个从官宦小姐沦为奴婢的悲剧人物。她有着不幸的命运:从小遭受灾难,被拐卖,又被呆霸王薛蟠生拖死拽弄到家 里,终于沦为侍妾,受尽凌辱和折磨。薛蟠遭 打外出后,香菱住进了大观园,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女们,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,本文就是从香菱刻苦学诗写起的。

文章主旨本文记叙了香菱在林黛玉的指导下专心读诗,认真理解,讲评诗歌并苦心吟诗、写诗的全过程,赞扬了林黛玉教得得法,香菱学得极致的精神。

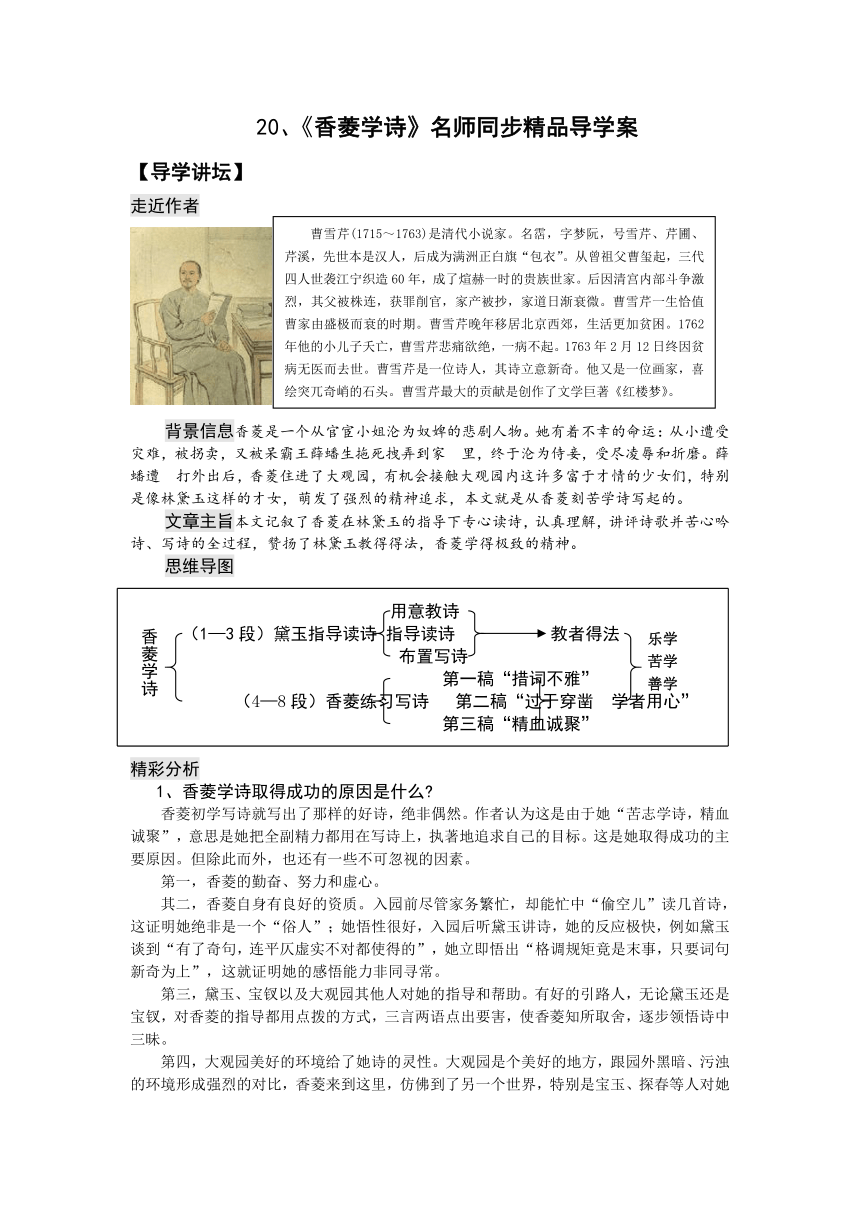

思维导图

用意教诗

(1—3段)黛玉指导读诗

指导读诗

教者得法

布置写诗

第一稿“措词不雅”

(4—8段)香菱练习写诗

第二稿“过于穿凿

学者用心”

第三稿“精血诚聚”

精彩分析

1、香菱学诗取得成功的原因是什么

香菱初学写诗就写出了那样的好诗,绝非偶然。作者认为这是由于她“苦志学诗,精血诚聚”,意思是她把全副精力都用在写诗上,执著地追求自己的目标。这是她取得成功的主要原因。但除此而外,也还有一些不可忽视的因素。

第一,香菱的勤奋、努力和虚心。

其二,香菱自身有良好的资质。入园前尽管家务繁忙,却能忙中“偷空儿”读几首诗,这证明她绝非是一个“俗人”;她悟性很好,入园后听黛玉讲诗,她的反应极快,例如黛玉谈到“有了奇句,连平仄虚实不对都使得的”,她立即悟出“格调规矩竟是末事,只要词句新奇为上”,这就证明她的感悟能力非同寻常。

第三,黛玉、宝钗以及大观园其他人对她的指导和帮助。有好的引路人,无论黛玉还是宝钗,对香菱的指导都用点拨的方式,三言两语点出要害,使香菱知所取舍,逐步领悟诗中三昧。

第四,大观园美好的环境给了她诗的灵性。大观园是个美好的地方,跟园外黑暗、污浊的环境形成强烈的对比,香菱来到这里,仿佛到了另一个世界,特别是宝玉、探春等人对她的关爱和赞扬,更使她感到人间的温暖。她得到了精神上的解放,她的聪明才智终于显露了出来。正如宝玉所说:“这正是‘地灵人杰’,老天生人再不虚赋情性的”。

香菱学诗获得成功有着多方面的因素,但她的勤奋、努力应该是最主要的一个。俗话说:世上无难事,只怕有心人。香菱算得上一个有心人。

4、从课文内容看,香菱不但好学、乐学,而且善学、苦学,你能结合课文内容具体分析她的这几种精神吗?

做学问如香菱者,恐怕并不多见。她聪颖灵秀,求师心切,至诚至纯,不但好学乐学,而且善学苦学,终以自己的努力,取得骄人的成绩。

⑴乐学。香菱虽贱为人妾,但她骨子里却流着诗书翰墨人家的血液,对于诗歌,她早就有着真情的向往,内心里也早有着学诗的愿望,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空就看两首,因而她的内心也存有“重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多”一类的诗句。她的学诗绝不同于无聊贵族的闲情逸致和鄙俗之徒的攀附风雅,而是一种执著顽强的自我回归,是一个诗性女儿对诗性情怀和诗性人格乃至诗性理想的执著追求。她一入园就向宝钗求教,表现出积极主动的求学精神,可惜宝钗虽懂诗但终以礼节规矩为重,婉拒了香菱的恳求。但香菱没有失去学习的信心,碰了软钉子后,自己便往潇湘馆来,直言求黛玉教诗,终于获得了黛玉的教诲。古语有云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”香菱学诗,既好之又乐之,因而也便有了事半功倍的学习效果。

⑵善学。香菱非常善于学习,她不但认真听老师讲课,按老师提出的要求去做,而且注重把老师所教的内容加以整理归纳,及时消化。在学习过程中注重品读、理解和感悟,注重积累和运用。且看香菱是如何悟诗的:“据我看来,诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”在刚起步的第一阶段,她就悟到了诗的滋味和真谛。其言简朴,其理精深。她把诗歌意象和生活经验有机结合,通过联想、想像这诗的两翼,让自己的朴素感性升入高深的理性殿堂,表现出自己独有的诗歌领悟能力。其重意轻物、重悟轻解的取向又直追“羚羊挂角,无迹可求”的空灵诗境。读诗、悟诗、谈诗之后自然还得作诗,香菱通共将一首咏月诗写了三次,前两次要么滞涩生硬,要么穿凿单一,但她不灰心丧气,认真总结写作经验,找出自己的不足,终于捕捉到新鲜的意象,写出鲜活的诗作来。

⑶苦学。常言道:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”香菱在学诗的过程中不仅仅依靠聪敏和悟性,更是依靠苦与勤。香菱面聆黛玉教诲后,遂按要求借书吟读。“香菱拿了诗,回至蘅芜苑中,诸事不顾,只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。”其苦心、专心如此,不能不令人赞叹。当香菱拿到写作诗题后,“又苦思一回作两句诗,又舍不得杜诗,又读两首。如此茶饭无心,坐卧不定”。她边读边悟边写,现炒现卖,终于写得一首。但只因措词不雅,声韵生硬,单调滞涩而被要求重写。你看那香菱,“默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土……皱一回眉,又自己含笑一回”。香菱的苦心、专心、用心已到了痴迷的程度,怪不得连宝钗也直赞美:“能够像他这苦心就好了,学什么有个不成的。”当第二次诗作失败后,香菱仍旧忘我地用功,继续努力,她“便自己走至阶前竹下闲步,挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,到了痴狂的地步。“至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏,直到五更方才朦胧睡去了”。她冥思苦索,已近入魔,但终于以自己的苦心诚心换得了诗神缪斯的青睐,觅得了佳句。第三次的诗作看似梦中偶得,实是多次锤炼苦心孤诣的结晶。

5、有人说,香菱学诗的过程,应证了古已有之的治学三境界,你同意这个说法吗?说说理由。

香菱学诗的过程,应证了古已有之的治学三境界,其第一境界是“悬想”阶段:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”第二境界是“苦索”阶段:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”第三境界是“顿悟”阶段:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”从悬想到苦索到顿悟,曹雪芹为我们提供的不仅仅是学诗的借鉴,也是所有艺术创造的借鉴。

6、香菱学诗,你认为是对艺术的崇拜,还是寻找精神上的寄托?

甲生:是对艺术的崇拜。香菱本身具有良好的资质,进大观园前尽管家务繁忙,却能忙中“偷空儿”读几首诗。到大观园后,大观园美好的环境启迪了她,再加上宝玉、探春等人对她的关爱和赞扬,使她精神上得到了解放,于是抱着对艺术的追求向黛玉等人学诗。

乙生:是为了寻找精神上的寄托。香菱本是个苦命女子,原籍姑苏,出身乡宦家庭。她三岁被拐,长大后被呆霸王薛蟠买来做妾,后随薛家进京,受尽折磨。自被拐到现在十几年时间未能和父母相见,更显孤苦伶仃。香菱学诗,是想通过诗歌传达自己内心蕴积已久的感情,寻求精神上的寄托。

老师总结:你们说的都有道理,其实呀,香菱学诗,既是对艺术的崇拜,也是为了寻找精神上的寄托。当然,只要你结合课文内容和原著中相关情节考虑,便可知道两者兼而有之。

7、本文描写了黛玉的教诗和香菱的学诗,这一教一学之中,表现了这两个人物怎样的性格特征?

甲生:在《红楼梦》这部作品中,林黛玉的主要性格是多愁善感、羸弱多病、孤芳自赏。但在本文中我们却看到了一个具有诗人气质的林姑娘。她热情指导香菱,不厌其烦也不顾劳累,显示了深沉的学识。

乙生:林黛玉确实是一位学识渊博、热情大方、具有诗人气质的好老师。她乐为人师,当仁不让,主动、率真、自信。她讲诗提纲挈领,生动形象,深入浅出,使香菱懂得了“取法乎上”的重要性。

丙生:香菱是一个从官宦小姐沦落为奴婢的悲剧人物,有着不幸的命运,受尽凌辱和折磨。住进大观园后,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,但她终归是不幸的。

丁生:香菱是一个极富文学气质的才女。她聪颖灵秀,求师心切,至诚至纯,不但好学乐学,而且善学苦学。她向林黛玉学诗,取得骄人的成绩,与她自身的努力密不可分。

老师总结:大家都分析得很好!说明大家的眼光都很犀利,很善于发现!在课文中,黛玉和香菱的性格都得到了充分的展现,只要大家结合相关的情节以及人物个性化的语言来分析,便可知道两人鲜明的性格特点:

香菱精华灵秀,悟性极强。学诗时“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,已到了“呆”“疯”“魔”的程度。

??原来香菱是一个极富文学气质的人,她早就想学诗了,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空看两首。进入大观园后,深藏在内心的精神饥渴一下子勃发起来,进园的当晚就来找黛玉,希望向黛玉学诗。黛玉热情指导,列举名作让香菱阅读。香菱拿了诗回来“诸事不顾,只向灯下一首一首地读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。宝钗见他这般苦心,只得随他去了”。

??精神食粮的大量摄入,使香菱的内心充实丰富起来,她悟出了一些道理,她说:“诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”她举了《塞上》一首为例说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的:这‘直’字似无理,圆字似太俗。合上书一想,倒像见了这景的。”香菱的艺术感受力很高,她读诗眼前就能出现诗歌中那动人的形象。香菱所体会到的,正是今天已众所周知的艺术辩证规律。

??在《红楼梦》这部作品中,多愁善感、羸弱多病、孤傲尖刻是林黛玉主要的性格,但在本文中我们却看到了一位诗人气质的林姑娘,哪里还有什么小性儿,她热情指导香菱,不厌其烦,不顾劳累,显现出了光风霁月般的襟怀。从她给香菱所开的书目来看,她的学识积累又是何等的深厚呵!

??富于才情的林黛玉精神生活的一部分主要内容就是读诗、作诗。文学这片广袤的土地可供她这位寄人篱下、冰清玉洁的孤女自由地翱翔。联想个人的身世,林黛玉对香菱这无父无母的孤儿富有同情,也很有好感。所以当香菱求教于她时,她饶有兴致地承担起老师的责任。她说:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”她简单明确地提出了作诗的要领,使香菱打消了不少顾虑,很快缩短了教与学之间的距离。

因此,课文展现在我们面前的这两个人分别是:香菱是一个乐学、善学、苦学的人,是一位聪明、勤奋、用功的学生;黛玉是一个善于教导的人。黛玉是一位诲人不倦、学识渊博、循循善诱的老师。

8、有人说,“《红楼梦》既是女性的悲歌,又是女性的赞歌”,你认为呢?

??这话有道理。《红楼梦》在描写人物时,女性无疑是最重要的,所以才有人评价说“《红楼梦》既是女性的悲歌,又是女性的赞歌”。小说中,确实写了一些女子的人生悲剧。但曹雪芹以其精细的雕塑力,创造出许多个性鲜明、优美动人的女性形象。他不仅对袅娜风流的林黛玉,对有着炭火一般热情而被生生扑灭了的晴雯,而且对那个不惜用生命来证明自己清白的尤三姐都充满了强烈的同情和赞美。和封建社会蔑视女子、虐待女子的腐朽思想相反,曹雪芹提出了尊重女性,提高女性地位的新思想,并且歌颂了女子的多才多艺,赞扬了女子反迫害反虐待的斗争精神。他曾这样写道:“凡山川日月之精秀,只钟于女子,须眉男子不过是些渣滓浊沫而已。”把女子提高到比男子更高的地位。推崇女子,鄙弃男子,这就把几千年来“男尊女卑”不正当的地位颠倒过来,这样的思想认识对封建统治阶级宣扬的“男尊女卑”“夫为妻纲”的伦理纲常是一个猛烈的冲击,充分体现出曹雪芹反对封建礼教的超人勇气和远见卓识。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下列词语中加点的字注音。

⑴王摩诘(

)

⑵应瑒(

)

⑶颦(

)儿

⑷诲(

)人不倦

⑸藉香榭(

)

⑹鳏(

)鳏

⑺沁(

)芳亭

⑻怔(

)怔

⑼腻烦(

)

⑽缚住(

)

⑾抠(

)土

⑿画缯(

)

2、请结合语境解释下列句中加点的词语。

⑴不过是起承转合,当中承转是两副对子。

起承转合:_________________________________________________

⑵这正是地灵人杰,老天生人再不虚赋情性的。

地灵人杰:_________________________________________________

⑶只见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。

兴兴头头:_________________________________________________

3、请你在下面语段中的横线上填写合适的内容。

香菱学诗,意趣无穷,印证了古已有之的治学三境界:第一境界是“悬想”阶段:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”第二境界是“苦索”阶段:“___________________

__________________。”第三境界是“顿悟”阶段:“_______________________________。”从悬想到苦索到顿悟,曹雪芹为我们提供的不仅仅是学诗的借鉴,更是做人成大事业大学问的捷径。本文带给我们的东西是值得反复玩味、终生思考的。

4、探究:文中黛玉说香菱是“一个极聪明伶俐的人”,而宝钗却说她“本来呆头呆脑的”,两个人的看法截然不同,是否矛盾?为什么?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5、读《红楼梦》片段,写出其中谈及的四位诗人姓名:

_______________、_______________、_______________、_______________

香菱笑道:“我只爱陆放翁的诗‘重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多’,说的真有趣!”黛玉道:“……你若真心要学,我这里有《王摩诘全集》,你且把他的五言律读一百首,细心揣透熟了,然后再读一二百首老杜的七言律,次再李青莲的七言绝句读一二百首。……”

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《香菱学诗》(节选),完成6——9题。

香菱学诗(节选)

曹雪芹

香菱听了,便拿了诗找黛玉。黛玉看时,只见写道是:

月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。

黛玉笑道:“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作。”

香菱听了,默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土,来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信,都远远的站在山坡上瞧看他。只见他皱一回眉,又自己含笑一回。宝钗笑道:“这个人定要疯了!昨夜嘟嘟哝哝直闹到五更天才睡下,没一顿饭的工夫天就亮了。我就听见他起来了,忙忙碌碌梳了头就找颦儿去。一回来了,呆了一日,作了一首又不好,这会子自然另作呢。”宝玉笑道:“这正是‘地灵人杰’,老天生人再不虚赋情性的。我们成日叹说可惜他这么个人竞俗了,谁知到底有今日。可见天地至公。”宝钗笑道:“你能够像他这苦心就好了,学什么有个不成的。”宝玉不答。

只见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。探春笑道:“咱们跟了去,看他有些意思没有。”说着,一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。众人因问黛玉作的如何。黛玉道:“自然算难为他了,只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”众人因要诗看时,只见作道:

非银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。

淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。

只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。

梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。

6、黛玉是如何评价香菱写的前两首诗中所存在的不足之处的?请你从节选的文段中找出写在下面的横线上。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7、根据你的阅读体验,你能指出文中香菱的两首诗的一些不足吗?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8、香菱,一个孤苦的女子,痴心学诗,是对艺术的崇拜,还是寻找精神上的寄托?谈谈你的看法。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9、黛玉是《红楼梦》中一个非常重要的人物,她的性格也具有复杂性。根据选文内容,谈谈你对她性格的理解。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文章,完成第10——14题。

古诗词中的色彩美

①“诗中有画”,诗歌虽然不能像绘画那样直观地再现色彩,却可以通过语言的描写表情达意,唤起读者相应的联想和体验,展示出一幅幅多彩的画卷。

②许多诗人写诗在运用色彩上往往追求复色搭配之荚。用色时,或组合,或对比,方法多样。

③诗人通过多种色彩的组合给诗歌带来了浓郁的画意。“两个黄鹂呜翠柳,一行白鹭上青天”,黄、翠、白、青四种颜色,点缀得错落有致;而且由点到线,向着无垠的空间延伸。这里,明丽的色彩组合,绘出了诗人舒展开阔的心境。

。

④诗人爱用鲜明的色彩对比,来增加感情的浓度。白居易回忆江南春色之荚:“日出江花红胜火,春采江水绿如蓝。”杨万里赞美西湖荷花风韵:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这些佳句都是用鲜明的对比色,使画面显得十分绚丽,使情感表现得明朗而热烈。这种“着色的情感”,具有绘画的鲜明性和直观感,增强了诗歌意境的感染力,达到“诗中有画,画中有诗”的完美境界。

⑤诗人还善用色彩的暗地对比,初看似不觉得,一加玩味,就感到富有含蓄的画意荚。杜甫的“野径云俱黑,江船火独明”,李贺的“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,都是先用大块黑色,用暗色调作底色,又用亮光点染,色调明暗差别很大,构成一幅色调分明的画面。

⑥诗人用色有时还不局限于一句一联,所写诗词全篇用色,色彩更加丰富,诗的境界更为开阅。岑参《白雪歌送武判官归京》中“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,一开始使出人意料地用洁白的梨花比喻落在树上的积雪,生动地勾画出塞外八月飞雪的奇景。接着又以空旷荒凉的塞外、乌云沉沉的天空、纷纷扬扬的白雪构成了送别的背景。“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”,在一片银白的世界中,诗人特弗1描绘了那面鲜艳的红旗。在整个背景和个别事物的映衬上,在色彩的调配上,是那么美丽而又和谐,真是“独树一帜”。全诗展现出一幅色彩鲜明、奇异壮伟的边塞图景。

.

⑦有时诗人不用复色搭配,而是追求单一色调深浅浓淡的变化之荚。这样也能浸润情感,收到很好的抒情效果。“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”(杨万里《宿新市徐公店》),淡黄深黄相互对衬,蝴蝶和花融为一体,表达了诗人的喜爱之情。

⑧还有的诗不用直接表示色彩的词语,各种景物巧妙组合,形成色调之荚。北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”苍天、草原、牛羊,这些具有不同色彩的形象构成了一幅苍茫的画面。

⑨诗歌中的色彩饱蘸着感情,在诗人笔下可以产生神奇的魅力。它已经超越了客观的写景效果,而成为独特的抒情手段。从色彩荚的角度来欣赏诗歌,我们对诗歌的荚便有了更深层的认识。

10、阅读全文,根据文章内容填写下表。

11、说说④小节中“着色的情感”的含义。

_______________________________________________________________________________

12、④、⑤两小节都是介绍运用色彩的对比表现画意美,能否调换它们的顺序 为什么

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13、结合本文,请你也从色彩美的角度,对下面的诗句作一点赏析。

大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14、不仅诗歌讲究色彩的画意美,园林设计常常也着眼于此。下面《苏州园林》中的一段文字,与本文在巧用色彩创造美感方面,有哪些道理是相通的

梁和柱子以及门窗栏杆大多漆广漆,那是不刺眼的颜色。墙壁白色。有些室内墙壁下半截铺水磨方砖,淡灰色和白色对村。屋瓦和檐漏一律淡灰色。这些颜色与草木的绿色配合,引起人们安静闲适的感觉。花开时节,更显得各种花明艳照限。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、表达与交流

15、读了课文《香菱学诗》,我们会发自内心地赞叹道:香菱学诗,精神可嘉!她求师心切,至诚至纯,不但好学、乐学,而且善学、苦学。我们作为一名中学生,或许从香菱学诗的故事中受到了一定的启发。请你从“香菱学诗”说起,写一个200字左右的小片断。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20、香菱学诗

1、 ⑴jié;⑵yáng;⑶pín;⑷huì;⑸xiè;⑹guān;⑺qìn;⑻zhēng;⑼nì;

⑽fù;

⑾kōu;⑿zēng

2、⑴旧体诗文常用的行文顺序。起,开端。承,承接上文进一步加以申述。转,转折,从另一方面论述主题。合,结束语。

⑵山川灵秀,人物杰出。

⑶兴冲冲的样子。

3、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他干百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

4、不矛盾。宝钗所说的“呆头呆脑”从上下文看,并不是贬语,实际是对香菱的一种戏评,是出于对香菱专注、入神学诗的形象评说。

5、陆游、

王维、

杜甫、

李白

6、第一首诗黛玉的评价是“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作”;第二首是“自然算难为他了,只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”

7、香菱的第一首诗比较幼稚,用语直露,把前人咏月的词语堆砌起来,凑成一首诗,最大的问题是没有表达真情实感,了无新意。“月桂”“玉镜”“冰盘”等词藻陈腐;第二首诗有所进步,能用“花香”“轻霜”等比喻,又用“人迹”“隔帘”等情景烘托,渐渐放开了手脚,但全诗是咏月色而不是月亮本身,有些跑题。(只要写出自己的认识或体会即可)

8、提示:答案可不唯一,更多的可以认为是两种情况都有,关键在于从文中找出相关内容使自己的观点让人接受。

9、黛玉虽然生性孤僻,喜散不喜聚,却也有热情大度的一面。她指导香菱不厌其烦,循循善诱,而且言简意赅,所以使香菱很快悟入门径,获得成功。她热情,富于同情心,不虚伪,不做作。

10、(1)单一色调的变化之美

(2)全篇用色

(3)多色组合

11、诗歌中表达色彩的词语寄托了诗人的情感。(意思对即可)

12、不能。因为前者明显,直观,后者需稍加玩味。这样的顺序符合人们的认知习惯。

(意思对即可)

13、“大漠孤烟直,长河落日圆”,不用直接表示色彩的词语,各种景物巧妙组合,形成色调之美。广阔无垠的大漠黄沙漫漫,橘红色的夕阳辉映着闪着白光的河水,一缕白色的烽烟直上高空。雄浑寥廓的边塞风光如在眼前。(意思对即可)

14、①追求单一色调深浅浓淡的变化之美

②运用多种色彩的组合

③形成鲜明的色彩对比

(意思对即可

15、开放性命题,无统一答案,只要是结合“香菱学诗”的话题写,说自己的真实感受即可。

曹雪芹(1715~1763)是清代小说家。名霑,字梦阮,号雪芹、芹圃、芹溪,先世本是汉人,后成为满洲正白旗“包衣”。从曾祖父曹玺起,三代四人世袭江宁织造60年,成了煊赫一时的贵族世家。后因清宫内部斗争激烈,其父被株连,获罪削官,家产被抄,家道日渐衰微。曹雪芹一生恰值曹家由盛极而衰的时期。曹雪芹晚年移居北京西郊,生活更加贫困。1762年他的小儿子夭亡,曹雪芹悲痛欲绝,一病不起。1763年2月12日终因贫病无医而去世。曹雪芹是一位诗人,其诗立意新奇。他又是一位画家,喜绘突兀奇峭的石头。曹雪芹最大的贡献是创作了文学巨著《红楼梦》。

香菱学诗

乐学

苦学

善学

2、香菱学诗对我们学习语文有何启示?

生1:要有自信,树立学习的信心。语文学习是一个潜移默化的过程,不可能一蹴而就,应有打一场长期仗的心理准备,要自信。

生2:做学习的有心人,提高学习兴趣,让自己学习的每一分钟都有所获。

生4:转益多师,不耻下问。

生5:勤于实践,不怕失败。香菱三易其稿,终成精品。我们平时写作也要多改精改,方可成就佳作。

生3:要重诵读、理解、感悟,多积累,“腹有诗书气自华”。

3、通过林黛玉指导香菱学诗这情节,《红楼梦》体现了曹雪芹怎样的诗歌创作思想

生乙:学一流的诗。“法乎其上,仅得其中;法乎其中,仅得其下。”王维五律第一,杜甫七律第一,李白七绝第一,学一流的诗,学不到一流可成二流,因此我们平时阅读也要精选文质兼美的作品,这对于陶冶情操、培养纯正的文学趣味是有益的。

生甲:要多读;黛玉让香菱读王维五律一百首、杜甫七律一二百首、李白七绝一二百首,由此可见诵读是学诗的根基,是提高鉴赏力的根本途径。

生丙:大胆创作,敢于想象。大胆想象可以使平常的生活景象焕发出奇特的美感,令人耳目一新。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

【导学讲坛】

走近作者

背景信息香菱是一个从官宦小姐沦为奴婢的悲剧人物。她有着不幸的命运:从小遭受灾难,被拐卖,又被呆霸王薛蟠生拖死拽弄到家 里,终于沦为侍妾,受尽凌辱和折磨。薛蟠遭 打外出后,香菱住进了大观园,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女们,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,本文就是从香菱刻苦学诗写起的。

文章主旨本文记叙了香菱在林黛玉的指导下专心读诗,认真理解,讲评诗歌并苦心吟诗、写诗的全过程,赞扬了林黛玉教得得法,香菱学得极致的精神。

思维导图

用意教诗

(1—3段)黛玉指导读诗

指导读诗

教者得法

布置写诗

第一稿“措词不雅”

(4—8段)香菱练习写诗

第二稿“过于穿凿

学者用心”

第三稿“精血诚聚”

精彩分析

1、香菱学诗取得成功的原因是什么

香菱初学写诗就写出了那样的好诗,绝非偶然。作者认为这是由于她“苦志学诗,精血诚聚”,意思是她把全副精力都用在写诗上,执著地追求自己的目标。这是她取得成功的主要原因。但除此而外,也还有一些不可忽视的因素。

第一,香菱的勤奋、努力和虚心。

其二,香菱自身有良好的资质。入园前尽管家务繁忙,却能忙中“偷空儿”读几首诗,这证明她绝非是一个“俗人”;她悟性很好,入园后听黛玉讲诗,她的反应极快,例如黛玉谈到“有了奇句,连平仄虚实不对都使得的”,她立即悟出“格调规矩竟是末事,只要词句新奇为上”,这就证明她的感悟能力非同寻常。

第三,黛玉、宝钗以及大观园其他人对她的指导和帮助。有好的引路人,无论黛玉还是宝钗,对香菱的指导都用点拨的方式,三言两语点出要害,使香菱知所取舍,逐步领悟诗中三昧。

第四,大观园美好的环境给了她诗的灵性。大观园是个美好的地方,跟园外黑暗、污浊的环境形成强烈的对比,香菱来到这里,仿佛到了另一个世界,特别是宝玉、探春等人对她的关爱和赞扬,更使她感到人间的温暖。她得到了精神上的解放,她的聪明才智终于显露了出来。正如宝玉所说:“这正是‘地灵人杰’,老天生人再不虚赋情性的”。

香菱学诗获得成功有着多方面的因素,但她的勤奋、努力应该是最主要的一个。俗话说:世上无难事,只怕有心人。香菱算得上一个有心人。

4、从课文内容看,香菱不但好学、乐学,而且善学、苦学,你能结合课文内容具体分析她的这几种精神吗?

做学问如香菱者,恐怕并不多见。她聪颖灵秀,求师心切,至诚至纯,不但好学乐学,而且善学苦学,终以自己的努力,取得骄人的成绩。

⑴乐学。香菱虽贱为人妾,但她骨子里却流着诗书翰墨人家的血液,对于诗歌,她早就有着真情的向往,内心里也早有着学诗的愿望,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空就看两首,因而她的内心也存有“重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多”一类的诗句。她的学诗绝不同于无聊贵族的闲情逸致和鄙俗之徒的攀附风雅,而是一种执著顽强的自我回归,是一个诗性女儿对诗性情怀和诗性人格乃至诗性理想的执著追求。她一入园就向宝钗求教,表现出积极主动的求学精神,可惜宝钗虽懂诗但终以礼节规矩为重,婉拒了香菱的恳求。但香菱没有失去学习的信心,碰了软钉子后,自己便往潇湘馆来,直言求黛玉教诗,终于获得了黛玉的教诲。古语有云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”香菱学诗,既好之又乐之,因而也便有了事半功倍的学习效果。

⑵善学。香菱非常善于学习,她不但认真听老师讲课,按老师提出的要求去做,而且注重把老师所教的内容加以整理归纳,及时消化。在学习过程中注重品读、理解和感悟,注重积累和运用。且看香菱是如何悟诗的:“据我看来,诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”在刚起步的第一阶段,她就悟到了诗的滋味和真谛。其言简朴,其理精深。她把诗歌意象和生活经验有机结合,通过联想、想像这诗的两翼,让自己的朴素感性升入高深的理性殿堂,表现出自己独有的诗歌领悟能力。其重意轻物、重悟轻解的取向又直追“羚羊挂角,无迹可求”的空灵诗境。读诗、悟诗、谈诗之后自然还得作诗,香菱通共将一首咏月诗写了三次,前两次要么滞涩生硬,要么穿凿单一,但她不灰心丧气,认真总结写作经验,找出自己的不足,终于捕捉到新鲜的意象,写出鲜活的诗作来。

⑶苦学。常言道:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”香菱在学诗的过程中不仅仅依靠聪敏和悟性,更是依靠苦与勤。香菱面聆黛玉教诲后,遂按要求借书吟读。“香菱拿了诗,回至蘅芜苑中,诸事不顾,只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。”其苦心、专心如此,不能不令人赞叹。当香菱拿到写作诗题后,“又苦思一回作两句诗,又舍不得杜诗,又读两首。如此茶饭无心,坐卧不定”。她边读边悟边写,现炒现卖,终于写得一首。但只因措词不雅,声韵生硬,单调滞涩而被要求重写。你看那香菱,“默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土……皱一回眉,又自己含笑一回”。香菱的苦心、专心、用心已到了痴迷的程度,怪不得连宝钗也直赞美:“能够像他这苦心就好了,学什么有个不成的。”当第二次诗作失败后,香菱仍旧忘我地用功,继续努力,她“便自己走至阶前竹下闲步,挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,到了痴狂的地步。“至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏,直到五更方才朦胧睡去了”。她冥思苦索,已近入魔,但终于以自己的苦心诚心换得了诗神缪斯的青睐,觅得了佳句。第三次的诗作看似梦中偶得,实是多次锤炼苦心孤诣的结晶。

5、有人说,香菱学诗的过程,应证了古已有之的治学三境界,你同意这个说法吗?说说理由。

香菱学诗的过程,应证了古已有之的治学三境界,其第一境界是“悬想”阶段:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”第二境界是“苦索”阶段:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”第三境界是“顿悟”阶段:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”从悬想到苦索到顿悟,曹雪芹为我们提供的不仅仅是学诗的借鉴,也是所有艺术创造的借鉴。

6、香菱学诗,你认为是对艺术的崇拜,还是寻找精神上的寄托?

甲生:是对艺术的崇拜。香菱本身具有良好的资质,进大观园前尽管家务繁忙,却能忙中“偷空儿”读几首诗。到大观园后,大观园美好的环境启迪了她,再加上宝玉、探春等人对她的关爱和赞扬,使她精神上得到了解放,于是抱着对艺术的追求向黛玉等人学诗。

乙生:是为了寻找精神上的寄托。香菱本是个苦命女子,原籍姑苏,出身乡宦家庭。她三岁被拐,长大后被呆霸王薛蟠买来做妾,后随薛家进京,受尽折磨。自被拐到现在十几年时间未能和父母相见,更显孤苦伶仃。香菱学诗,是想通过诗歌传达自己内心蕴积已久的感情,寻求精神上的寄托。

老师总结:你们说的都有道理,其实呀,香菱学诗,既是对艺术的崇拜,也是为了寻找精神上的寄托。当然,只要你结合课文内容和原著中相关情节考虑,便可知道两者兼而有之。

7、本文描写了黛玉的教诗和香菱的学诗,这一教一学之中,表现了这两个人物怎样的性格特征?

甲生:在《红楼梦》这部作品中,林黛玉的主要性格是多愁善感、羸弱多病、孤芳自赏。但在本文中我们却看到了一个具有诗人气质的林姑娘。她热情指导香菱,不厌其烦也不顾劳累,显示了深沉的学识。

乙生:林黛玉确实是一位学识渊博、热情大方、具有诗人气质的好老师。她乐为人师,当仁不让,主动、率真、自信。她讲诗提纲挈领,生动形象,深入浅出,使香菱懂得了“取法乎上”的重要性。

丙生:香菱是一个从官宦小姐沦落为奴婢的悲剧人物,有着不幸的命运,受尽凌辱和折磨。住进大观园后,有机会接触大观园内这许多富于才情的少女,特别是像林黛玉这样的才女,萌发了强烈的精神追求,但她终归是不幸的。

丁生:香菱是一个极富文学气质的才女。她聪颖灵秀,求师心切,至诚至纯,不但好学乐学,而且善学苦学。她向林黛玉学诗,取得骄人的成绩,与她自身的努力密不可分。

老师总结:大家都分析得很好!说明大家的眼光都很犀利,很善于发现!在课文中,黛玉和香菱的性格都得到了充分的展现,只要大家结合相关的情节以及人物个性化的语言来分析,便可知道两人鲜明的性格特点:

香菱精华灵秀,悟性极强。学诗时“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,已到了“呆”“疯”“魔”的程度。

??原来香菱是一个极富文学气质的人,她早就想学诗了,但苦于没有机会,只好自己弄本旧诗,偷空看两首。进入大观园后,深藏在内心的精神饥渴一下子勃发起来,进园的当晚就来找黛玉,希望向黛玉学诗。黛玉热情指导,列举名作让香菱阅读。香菱拿了诗回来“诸事不顾,只向灯下一首一首地读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。宝钗见他这般苦心,只得随他去了”。

??精神食粮的大量摄入,使香菱的内心充实丰富起来,她悟出了一些道理,她说:“诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”她举了《塞上》一首为例说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的:这‘直’字似无理,圆字似太俗。合上书一想,倒像见了这景的。”香菱的艺术感受力很高,她读诗眼前就能出现诗歌中那动人的形象。香菱所体会到的,正是今天已众所周知的艺术辩证规律。

??在《红楼梦》这部作品中,多愁善感、羸弱多病、孤傲尖刻是林黛玉主要的性格,但在本文中我们却看到了一位诗人气质的林姑娘,哪里还有什么小性儿,她热情指导香菱,不厌其烦,不顾劳累,显现出了光风霁月般的襟怀。从她给香菱所开的书目来看,她的学识积累又是何等的深厚呵!

??富于才情的林黛玉精神生活的一部分主要内容就是读诗、作诗。文学这片广袤的土地可供她这位寄人篱下、冰清玉洁的孤女自由地翱翔。联想个人的身世,林黛玉对香菱这无父无母的孤儿富有同情,也很有好感。所以当香菱求教于她时,她饶有兴致地承担起老师的责任。她说:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”她简单明确地提出了作诗的要领,使香菱打消了不少顾虑,很快缩短了教与学之间的距离。

因此,课文展现在我们面前的这两个人分别是:香菱是一个乐学、善学、苦学的人,是一位聪明、勤奋、用功的学生;黛玉是一个善于教导的人。黛玉是一位诲人不倦、学识渊博、循循善诱的老师。

8、有人说,“《红楼梦》既是女性的悲歌,又是女性的赞歌”,你认为呢?

??这话有道理。《红楼梦》在描写人物时,女性无疑是最重要的,所以才有人评价说“《红楼梦》既是女性的悲歌,又是女性的赞歌”。小说中,确实写了一些女子的人生悲剧。但曹雪芹以其精细的雕塑力,创造出许多个性鲜明、优美动人的女性形象。他不仅对袅娜风流的林黛玉,对有着炭火一般热情而被生生扑灭了的晴雯,而且对那个不惜用生命来证明自己清白的尤三姐都充满了强烈的同情和赞美。和封建社会蔑视女子、虐待女子的腐朽思想相反,曹雪芹提出了尊重女性,提高女性地位的新思想,并且歌颂了女子的多才多艺,赞扬了女子反迫害反虐待的斗争精神。他曾这样写道:“凡山川日月之精秀,只钟于女子,须眉男子不过是些渣滓浊沫而已。”把女子提高到比男子更高的地位。推崇女子,鄙弃男子,这就把几千年来“男尊女卑”不正当的地位颠倒过来,这样的思想认识对封建统治阶级宣扬的“男尊女卑”“夫为妻纲”的伦理纲常是一个猛烈的冲击,充分体现出曹雪芹反对封建礼教的超人勇气和远见卓识。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下列词语中加点的字注音。

⑴王摩诘(

)

⑵应瑒(

)

⑶颦(

)儿

⑷诲(

)人不倦

⑸藉香榭(

)

⑹鳏(

)鳏

⑺沁(

)芳亭

⑻怔(

)怔

⑼腻烦(

)

⑽缚住(

)

⑾抠(

)土

⑿画缯(

)

2、请结合语境解释下列句中加点的词语。

⑴不过是起承转合,当中承转是两副对子。

起承转合:_________________________________________________

⑵这正是地灵人杰,老天生人再不虚赋情性的。

地灵人杰:_________________________________________________

⑶只见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。

兴兴头头:_________________________________________________

3、请你在下面语段中的横线上填写合适的内容。

香菱学诗,意趣无穷,印证了古已有之的治学三境界:第一境界是“悬想”阶段:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”第二境界是“苦索”阶段:“___________________

__________________。”第三境界是“顿悟”阶段:“_______________________________。”从悬想到苦索到顿悟,曹雪芹为我们提供的不仅仅是学诗的借鉴,更是做人成大事业大学问的捷径。本文带给我们的东西是值得反复玩味、终生思考的。

4、探究:文中黛玉说香菱是“一个极聪明伶俐的人”,而宝钗却说她“本来呆头呆脑的”,两个人的看法截然不同,是否矛盾?为什么?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5、读《红楼梦》片段,写出其中谈及的四位诗人姓名:

_______________、_______________、_______________、_______________

香菱笑道:“我只爱陆放翁的诗‘重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多’,说的真有趣!”黛玉道:“……你若真心要学,我这里有《王摩诘全集》,你且把他的五言律读一百首,细心揣透熟了,然后再读一二百首老杜的七言律,次再李青莲的七言绝句读一二百首。……”

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《香菱学诗》(节选),完成6——9题。

香菱学诗(节选)

曹雪芹

香菱听了,便拿了诗找黛玉。黛玉看时,只见写道是:

月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。

黛玉笑道:“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作。”

香菱听了,默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土,来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信,都远远的站在山坡上瞧看他。只见他皱一回眉,又自己含笑一回。宝钗笑道:“这个人定要疯了!昨夜嘟嘟哝哝直闹到五更天才睡下,没一顿饭的工夫天就亮了。我就听见他起来了,忙忙碌碌梳了头就找颦儿去。一回来了,呆了一日,作了一首又不好,这会子自然另作呢。”宝玉笑道:“这正是‘地灵人杰’,老天生人再不虚赋情性的。我们成日叹说可惜他这么个人竞俗了,谁知到底有今日。可见天地至公。”宝钗笑道:“你能够像他这苦心就好了,学什么有个不成的。”宝玉不答。

只见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。探春笑道:“咱们跟了去,看他有些意思没有。”说着,一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。众人因问黛玉作的如何。黛玉道:“自然算难为他了,只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”众人因要诗看时,只见作道:

非银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。

淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。

只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。

梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。

6、黛玉是如何评价香菱写的前两首诗中所存在的不足之处的?请你从节选的文段中找出写在下面的横线上。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7、根据你的阅读体验,你能指出文中香菱的两首诗的一些不足吗?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8、香菱,一个孤苦的女子,痴心学诗,是对艺术的崇拜,还是寻找精神上的寄托?谈谈你的看法。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9、黛玉是《红楼梦》中一个非常重要的人物,她的性格也具有复杂性。根据选文内容,谈谈你对她性格的理解。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文章,完成第10——14题。

古诗词中的色彩美

①“诗中有画”,诗歌虽然不能像绘画那样直观地再现色彩,却可以通过语言的描写表情达意,唤起读者相应的联想和体验,展示出一幅幅多彩的画卷。

②许多诗人写诗在运用色彩上往往追求复色搭配之荚。用色时,或组合,或对比,方法多样。

③诗人通过多种色彩的组合给诗歌带来了浓郁的画意。“两个黄鹂呜翠柳,一行白鹭上青天”,黄、翠、白、青四种颜色,点缀得错落有致;而且由点到线,向着无垠的空间延伸。这里,明丽的色彩组合,绘出了诗人舒展开阔的心境。

。

④诗人爱用鲜明的色彩对比,来增加感情的浓度。白居易回忆江南春色之荚:“日出江花红胜火,春采江水绿如蓝。”杨万里赞美西湖荷花风韵:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这些佳句都是用鲜明的对比色,使画面显得十分绚丽,使情感表现得明朗而热烈。这种“着色的情感”,具有绘画的鲜明性和直观感,增强了诗歌意境的感染力,达到“诗中有画,画中有诗”的完美境界。

⑤诗人还善用色彩的暗地对比,初看似不觉得,一加玩味,就感到富有含蓄的画意荚。杜甫的“野径云俱黑,江船火独明”,李贺的“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,都是先用大块黑色,用暗色调作底色,又用亮光点染,色调明暗差别很大,构成一幅色调分明的画面。

⑥诗人用色有时还不局限于一句一联,所写诗词全篇用色,色彩更加丰富,诗的境界更为开阅。岑参《白雪歌送武判官归京》中“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,一开始使出人意料地用洁白的梨花比喻落在树上的积雪,生动地勾画出塞外八月飞雪的奇景。接着又以空旷荒凉的塞外、乌云沉沉的天空、纷纷扬扬的白雪构成了送别的背景。“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”,在一片银白的世界中,诗人特弗1描绘了那面鲜艳的红旗。在整个背景和个别事物的映衬上,在色彩的调配上,是那么美丽而又和谐,真是“独树一帜”。全诗展现出一幅色彩鲜明、奇异壮伟的边塞图景。

.

⑦有时诗人不用复色搭配,而是追求单一色调深浅浓淡的变化之荚。这样也能浸润情感,收到很好的抒情效果。“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”(杨万里《宿新市徐公店》),淡黄深黄相互对衬,蝴蝶和花融为一体,表达了诗人的喜爱之情。

⑧还有的诗不用直接表示色彩的词语,各种景物巧妙组合,形成色调之荚。北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”苍天、草原、牛羊,这些具有不同色彩的形象构成了一幅苍茫的画面。

⑨诗歌中的色彩饱蘸着感情,在诗人笔下可以产生神奇的魅力。它已经超越了客观的写景效果,而成为独特的抒情手段。从色彩荚的角度来欣赏诗歌,我们对诗歌的荚便有了更深层的认识。

10、阅读全文,根据文章内容填写下表。

11、说说④小节中“着色的情感”的含义。

_______________________________________________________________________________

12、④、⑤两小节都是介绍运用色彩的对比表现画意美,能否调换它们的顺序 为什么

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13、结合本文,请你也从色彩美的角度,对下面的诗句作一点赏析。

大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14、不仅诗歌讲究色彩的画意美,园林设计常常也着眼于此。下面《苏州园林》中的一段文字,与本文在巧用色彩创造美感方面,有哪些道理是相通的

梁和柱子以及门窗栏杆大多漆广漆,那是不刺眼的颜色。墙壁白色。有些室内墙壁下半截铺水磨方砖,淡灰色和白色对村。屋瓦和檐漏一律淡灰色。这些颜色与草木的绿色配合,引起人们安静闲适的感觉。花开时节,更显得各种花明艳照限。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、表达与交流

15、读了课文《香菱学诗》,我们会发自内心地赞叹道:香菱学诗,精神可嘉!她求师心切,至诚至纯,不但好学、乐学,而且善学、苦学。我们作为一名中学生,或许从香菱学诗的故事中受到了一定的启发。请你从“香菱学诗”说起,写一个200字左右的小片断。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20、香菱学诗

1、 ⑴jié;⑵yáng;⑶pín;⑷huì;⑸xiè;⑹guān;⑺qìn;⑻zhēng;⑼nì;

⑽fù;

⑾kōu;⑿zēng

2、⑴旧体诗文常用的行文顺序。起,开端。承,承接上文进一步加以申述。转,转折,从另一方面论述主题。合,结束语。

⑵山川灵秀,人物杰出。

⑶兴冲冲的样子。

3、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他干百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

4、不矛盾。宝钗所说的“呆头呆脑”从上下文看,并不是贬语,实际是对香菱的一种戏评,是出于对香菱专注、入神学诗的形象评说。

5、陆游、

王维、

杜甫、

李白

6、第一首诗黛玉的评价是“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作”;第二首是“自然算难为他了,只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”

7、香菱的第一首诗比较幼稚,用语直露,把前人咏月的词语堆砌起来,凑成一首诗,最大的问题是没有表达真情实感,了无新意。“月桂”“玉镜”“冰盘”等词藻陈腐;第二首诗有所进步,能用“花香”“轻霜”等比喻,又用“人迹”“隔帘”等情景烘托,渐渐放开了手脚,但全诗是咏月色而不是月亮本身,有些跑题。(只要写出自己的认识或体会即可)

8、提示:答案可不唯一,更多的可以认为是两种情况都有,关键在于从文中找出相关内容使自己的观点让人接受。

9、黛玉虽然生性孤僻,喜散不喜聚,却也有热情大度的一面。她指导香菱不厌其烦,循循善诱,而且言简意赅,所以使香菱很快悟入门径,获得成功。她热情,富于同情心,不虚伪,不做作。

10、(1)单一色调的变化之美

(2)全篇用色

(3)多色组合

11、诗歌中表达色彩的词语寄托了诗人的情感。(意思对即可)

12、不能。因为前者明显,直观,后者需稍加玩味。这样的顺序符合人们的认知习惯。

(意思对即可)

13、“大漠孤烟直,长河落日圆”,不用直接表示色彩的词语,各种景物巧妙组合,形成色调之美。广阔无垠的大漠黄沙漫漫,橘红色的夕阳辉映着闪着白光的河水,一缕白色的烽烟直上高空。雄浑寥廓的边塞风光如在眼前。(意思对即可)

14、①追求单一色调深浅浓淡的变化之美

②运用多种色彩的组合

③形成鲜明的色彩对比

(意思对即可

15、开放性命题,无统一答案,只要是结合“香菱学诗”的话题写,说自己的真实感受即可。

曹雪芹(1715~1763)是清代小说家。名霑,字梦阮,号雪芹、芹圃、芹溪,先世本是汉人,后成为满洲正白旗“包衣”。从曾祖父曹玺起,三代四人世袭江宁织造60年,成了煊赫一时的贵族世家。后因清宫内部斗争激烈,其父被株连,获罪削官,家产被抄,家道日渐衰微。曹雪芹一生恰值曹家由盛极而衰的时期。曹雪芹晚年移居北京西郊,生活更加贫困。1762年他的小儿子夭亡,曹雪芹悲痛欲绝,一病不起。1763年2月12日终因贫病无医而去世。曹雪芹是一位诗人,其诗立意新奇。他又是一位画家,喜绘突兀奇峭的石头。曹雪芹最大的贡献是创作了文学巨著《红楼梦》。

香菱学诗

乐学

苦学

善学

2、香菱学诗对我们学习语文有何启示?

生1:要有自信,树立学习的信心。语文学习是一个潜移默化的过程,不可能一蹴而就,应有打一场长期仗的心理准备,要自信。

生2:做学习的有心人,提高学习兴趣,让自己学习的每一分钟都有所获。

生4:转益多师,不耻下问。

生5:勤于实践,不怕失败。香菱三易其稿,终成精品。我们平时写作也要多改精改,方可成就佳作。

生3:要重诵读、理解、感悟,多积累,“腹有诗书气自华”。

3、通过林黛玉指导香菱学诗这情节,《红楼梦》体现了曹雪芹怎样的诗歌创作思想

生乙:学一流的诗。“法乎其上,仅得其中;法乎其中,仅得其下。”王维五律第一,杜甫七律第一,李白七绝第一,学一流的诗,学不到一流可成二流,因此我们平时阅读也要精选文质兼美的作品,这对于陶冶情操、培养纯正的文学趣味是有益的。

生甲:要多读;黛玉让香菱读王维五律一百首、杜甫七律一二百首、李白七绝一二百首,由此可见诵读是学诗的根基,是提高鉴赏力的根本途径。

生丙:大胆创作,敢于想象。大胆想象可以使平常的生活景象焕发出奇特的美感,令人耳目一新。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》