22.《唐雎不辱使命》名师同步精品导学案

文档属性

| 名称 | 22.《唐雎不辱使命》名师同步精品导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-27 07:18:22 | ||

图片预览

文档简介

22、《唐雎不辱使命》名师同步精品导学案

【导学讲坛】

走近作者

作品简介

《战国策》是一部战国时代的国别体史书。由西汉末年刘向编订,具体作者已不可确考,普遍认为不像是出于一人之笔,也不像是出于一时之作。全书按国别编辑,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山12国策,共33篇,上起周贞定王十六年(前453),下迄秦二世元年(前209),载录了战国时期各国政治、军事、外交各方面的历史事件,着重记录了谋臣策士的策略权谋、言论举止,反映了战国这一特定的历史阶段中极其复杂的政治斗争和尖锐的社会斗争。

背景信息

战国时期的最后十年,秦以秋风扫落叶之势相继翦灭各诸侯国。前230年灭韩,前225年灭魏。安陵是魏的附庸小国,秦企图用“易地”的政治骗局不战而屈人之兵(秦人往往借迁移之名行灭国之实),由此引起安陵君派唐雎出使秦国一事。

文章主旨

本文记叙的是强国与弱国之间的一场外交斗争的情况。文章用对话塑造了唐雎的形象,表现了他维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的布衣精神。

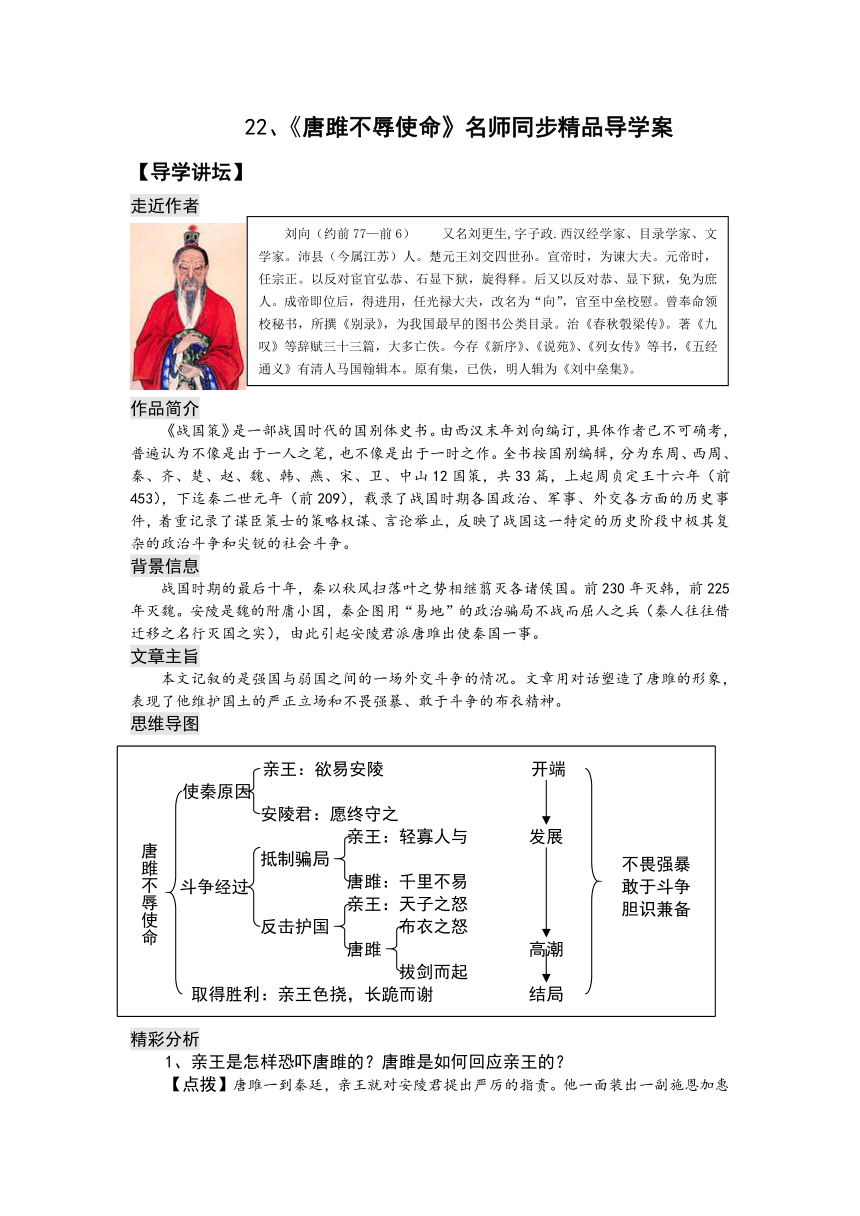

思维导图

亲王:欲易安陵

开端

使秦原因

安陵君:愿终守之

亲王:轻寡人与

发展

抵制骗局

唐雎:千里不易

亲王:天子之怒

反击护国

布衣之怒

唐雎

高潮

拔剑而起

取得胜利:亲王色挠,长跪而谢

结局

精彩分析

1、亲王是怎样恐吓唐雎的?唐雎是如何回应亲王的?

【点拨】唐雎一到秦廷,亲王就对安陵君提出严厉的指责。他一面装出一副施恩加惠的脸孔,指责安陵君“逆寡人”“轻寡人”,一面以“灭韩亡魏”来炫耀自己的军事实力,企图迫使唐雎屈从他的意志。唐雎对此则洞若观火,立即重申“受地于先王,愿终守之,弗敢易”的严正立场,断然拒绝“易地”。这是斗争的第一个回合。

秦王的骗局既被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是进一步用战争进行恫吓,极力描绘由“天子之怒”引起的战争的可怕场景。对此,唐雎也毫不示弱,立即接过话题,以“士之怒”进行反击,自然而然地引出专诸、聂政、要离行刺的故事,并表示自己要效法他们,意即要跟秦王拼命。说罢,立即付诸行动,“挺剑而起”。这是斗争的第二个回合,也是这场斗争中的高潮。

3、作者是怎样塑造唐雎和秦王这两个人物形象的?

本文篇幅不长,却绘声绘形地塑造了唐雎和秦王的形象。作者把这两个人物放在一场尖锐的矛盾冲突当中,通过对话,鲜明地表现了他们各自的性格特点。

唐雎是一个有胆有识的谋臣。文中虽然只有他的两段话,却不难看出他对秦王的阴险狡诈是有认识的,如何应付也早已成竹在胸,因此,在这场面对面的交锋中,他不为秦王的谎言所动,也不为他的威胁所屈,始终处于主动的地位。当秦王以“轻寡人”相责难时,他立即坚决予以驳斥:“否,非若是也。”不仅如此,为了掌握斗争的主动权,他有意激怒秦王,以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”进一步揭穿秦王的骗局,表达维护国土的强硬立场。当秦王恼羞成怒,以“天子之怒,伏尸百万,流血千里”相威胁时,他毫不惊慌,而是以非凡的机锋转问秦王是否听说过“布衣之怒”,再就秦王的答话点出“士之怒”这个要害,然后慷慨陈辞,历数专诸、聂政、要离三个刺客,以“怀怒未发,休降于天”歌颂他们的壮举,在气势上完全压倒了对方。待到最后说出“若士必怒,伏尸二人,流血五步”,并且“挺剑而起”时,秦王就只剩下“长跪而谢之”一条退路了。这一场斗争,表现了唐雎的凛然正气和不畏强暴的布衣精神。

在文中,秦王骄横狂暴和阴险狡诈的形象也被刻画得很鲜明。他开始向安陵君提出“易地”要求时,就用了发号施令的口气,所谓“其许寡人”,就是一定要服从他,不得违抗,实际上是把一个明显的骗局强加于人,表现出十足的骄横。在会见唐雎时,劈头就是严厉的质问,而且不容对方分说,就立即炫耀起自己“灭韩亡魏”的武功来,透露出他完全可以用武力来吞并安陵的意思,但由于还想兜售“易地”的骗局,又虚情假意地称安陵君为“长者”,用“不错意”来麻痹对方,显得极其狡诈。这样软硬兼施之后,又进一步向唐雎施加压力,以所谓“逆寡人”“轻寡人”大兴问罪之辞。短短的几句话,其盛气凌人之态触目皆是。待到唐雎表示了“不易地”的强硬立场后,他不顾刚刚说过的好话,立即进行战争恫吓。但他错误地估计了这个小国使者的反抗程度,所以当唐雎反过来问他什么是“布衣之怒”时,他还说什么“免冠徒跣,以头抢地”,依然是一副骄态。直到最后唐雎“挺剑而起”,他才气焰顿减,“色挠”,“长跪而谢之”,并极力称颂唐雎的胆识。

可见,在文章中,唐雎和秦王的形象是互为衬托的,它们共同构成了这正义与非正义间拼死较量的一幕。

4、诵读课文,举例说说应如何读出人物说话的语气。

对于秦王一开头说的“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人”,要读出他的假仁假义,蛮横跋扈的口气。安陵君的对答要读出有理有节且态度坚决的语气。又如第二段中,对于安陵君的使者唐雎,秦王既不忘装出伪善面目,同时又语含威胁,言辞咄咄逼人,不让人有申辩的机会,一心要逼唐雎就范,这里就要读出他质问、不容辩驳的威胁语气。唐雎的对答坚决果敢,对秦王的要求否决得十分彻底,就要读出从容镇定又针锋相对、毫不畏惧的语气。

5、不可一世的秦王“色挠”并“谢”,最根本的原因是什么?

无论是秦国与安陵,还是秦王与唐雎,实力不可同日而语,与秦王斗“法”,只能智取,不能力敌。但在秦廷上,两人面对面地近在咫尺,秦王的一切有利条件都已消失。唐雎抓住优势,瞅准稍纵即逝的战机,以迅雷不及掩耳之势取胜于秦王。而秦王也被这意外的一击打得措手不及,晕头转向,只好俯首就范,缴械投降。因为秦王明白:血淋淋的史实,就是对自己的直接威胁。

6、请结合课文内容,自由鉴赏外交家唐雎的对话艺术。

甲生:我认为唐雎的对话“巧”在言辞委婉,言之有“节”上。“否,非若是也”这一回答,既缓和了秦王以强凌弱的气势,使会谈能够继续下去;又强调了不肯易地的原因。然后从容地说明安陵君不肯易地是因为“受地于先王而守之”,并非故意违背秦王的意愿。这一句答得委婉,言之有理,言之有“节”,一个“守”字,含义丰富:既说明愿忠于先王的遗业,维护国家主权和领土的完整,宁“守”不“易”,这不仅婉言拒绝了秦王的易地要求,还暗暗告诫秦王不要轻举妄动。“守”是一种坚持正义、不畏强暴的具体表现,显示出安陵国土的神圣不可侵犯。“虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”这一反语,十分有力,表明安陵国非但不想易地,而且根本不愿意易地。因为安陵君明白秦王的“易”即是“抢”的同义语。可见,“守”是不畏强暴、坚守国土的具体表现。

乙生:我认为“巧”在针锋相对、言之有“据”上。秦王见诈骗不行,便用所谓“天子之怒”进行威吓。唐雎正气凛然,针锋相对,用

“士之怒”进行回击。在这场围绕天子与布衣之“怒”的交锋中,唐雎很快就由被动而变为主动。当秦王鄙视“布衣之怒”时,唐雎立即提醒秦王正视“士之怒”。接着用语势强烈的排比句,列举专诸刺王僚、聂政刺韩傀、要离刺庆忌的史实,对“士之怒”加以渲染说明。这三个史实,犹如锃亮锋利的匕首,直刺贪生怕死的秦王心窝;又好似撼天动地的警钟,警告秦王必须吸取历史教训,不要自蹈死地。进而以“此三子者”,“与臣而将四矣”暗示他将效法三人,刺杀秦王。这样就把血淋淋的史实,变成对秦王的直接威胁,迫使秦王不得不考虑自己的危急处境。

丙生:我认为“巧”在以行证言,言之有“力”上。倘若唐雎只用文战,不辅以武攻,秦王势必会存侥幸心理,绝不会轻易折服。以行证言,就能使“言”更富于慑敌的威力。唐雎辅以“挺剑而起”这一义无反顾的行动,来证明“今日”欲刺秦王之“言”的实在性和尖锐性,这就从根本上彻底打破了秦王的一切幻想,迫使秦王不得不“长跪而谢之”。

老师总结:大家对外交家唐雎的对话艺术作了很好的赏析,概括大家的赏析,外交家唐雎的对话艺术主要有:言之有“节”、言之有“据”、言之有“力”。要特别强调的一点是,在这场斗争中,唐雎善于抓住对方的弱点,从“道义”和“威力”两个方面,针锋相对,据理力争,从而震慑秦王,不辱使命。相信通过本文的学习,对我们的说话技巧会有所提高,如果遇到某同学对你有误解的时候,你会怎样来澄清自己?

与人说话除了要注意语气语调等以外,还要注意句式的选择,按语气的强弱来排列反问句最强,双重否定句次之,肯定句再次之,否定句最弱。所以,指出别人的缺点错误或批评人,一般情况下宜用否定句。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下列句子中加点的字注音。

⑴秦王怫然怒(

)

⑵以头抢地耳(

)

⑶亦免冠徒跣(

)

⑷聂政之刺韩傀(

)

⑸休祲降于天(

)

⑹天下缟素(

)

2、解释下面句中加点的词语。

⑴故不错意也:

⑵长跪而谢之曰:

⑶秦王怫然怒:

⑷公亦尝闻天子之怒乎:

⑸秦王色挠:

3、下列各组词句中加点字意思完全相同的一项是(

)

A.①

秦王使人谓安陵君日

②

太守谓谁

B.①

秦王不悦

②俟其欣悦,则又请焉

C、①

安陵君其许寡人

②潭中鱼可百许头

D、①

愿终守之

②愿借子杀之

4、用现代汉语翻译下面的句子。

⑴大王加惠,以大易小,甚善。

译文:

⑵夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

⑶以君为长者,故不错意也。

译文:

⑷布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

译文:

5、外交辞令往往委婉含蓄,隐藏着“潜台词”,听话者应仔细揣摩,才能灵活应付。请揣摩下列各句,说说其“潜台词”是什么。

⑴公亦尝闻天子之怒乎?

________________________________

________________________________

⑵与臣而将四矣。

________________________________

________________________________

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《唐雎不辱使命》,完成6——8题。

唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

亲王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”(节选自《

唐雄不辱使命》

)

6、唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”时,为什么要引出专诸、聂政、要离行刺的故事?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7、唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”,并效仿“三士”欲刺秦王,产生了怎样的结果?请用自己的话简要回答。

_______________________________________________________________________________8、自古至今,像唐雎一样“不辱使命”的外交人才还有许多。试举一例,用一句话概括其主要事迹。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文段,完成第9——11题。

溥幼嗜学。所读书必手抄,抄已,朗读一过即焚之;又抄,如是者六七始已。右手握管处,指掌成茧。冬日手皲,日沃汤数次。后名读书之斋曰“七录”……溥诗文敏捷,四方征索者,不起草,对客挥毫,俄顷立就,以故名高一时。

(选自《

明史·张溥传》

)

9、解释下面句中加点的词语。

⑴俄顷立就

⑵日沃汤数次

10、用现代汉语翻译下面这个句子。

如是者六七始已。

译文:__________________________________________________________________

11、这则故事给了你怎样的启示?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、表达与交流(从以下两题中任选一题作答)

10、古往今来,有许多仁人志士像唐雎一样,为国家为正义不惜生命。请列举出几例。

示例:屈原直言敢谏,流浪之后愤而作《离骚》,抒发志向。最终投江而死,以身殉国。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11、想象一下,从此以后,秦王还会夺取安陵吗?为什么?请写一段探究性文字。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

22

唐雎不辱使命

1、⑴fú

⑵qiāng

⑶xiǎn

⑷guī

⑸jìn

⑹gǎo

2、⑴通“措”,置。 ⑵道歉

⑶盛怒、愤怒

⑷曾经

⑸屈服

3、B

4、⑴大王给予恩惠,用大的交换小的,很好。

⑵韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只是因为有先生啊。⑶我把安陵君看做忠厚的长者,所以不打他的主意。

⑷平民发怒,也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。

5、⑴你最好是将你们的土地奉送给我,不然的话我将发怒,那后果将不堪设想。

⑵我将效法他们三人,与你同归于尽。

6、表明自己要效法他们,同时表达了要跟秦王斗争到底的决心。

7、答案要点:迫使秦王屈服;不辱使命,保全了安陵国。

8、蔺相如完璧归赵(或烛之武退秦师、晏子使楚,令楚王白取其辱)等言之有据即可。

9、⑴完成

⑵热水

10、像这样(先抄后烧再重抄)反复六七次才停止。

11、学习要勤奋刻苦,方能成功。(言之有理即可)

10、闻一多在敌人面前拍案而起怒斥敌人的卑鄙罪恶行径,用自己的生命写下了千古绝唱《最后一次演讲》。

11、A.不会。安陵国有像唐雎那样有胆有识、智勇双全的士人存在,足以让亲王畏惧,秦王不敢轻举妄动,安陵国可永保安宁。B.会。从文章内容看出,秦王是一个虚伪、狡诈、残忍、骄横的人,今天他会演出“以五百里之地易安陵”的骗局,以后还会想出其他的花招,可以说安陵国对秦国是防不胜防,安陵国迟早会被秦国吞并。

刘向(约前77—前6) 又名刘更生,字子政.西汉经学家、目录学家、文学家。沛县(今属江苏)人。楚元王刘交四世孙。宣帝时,为谏大夫。元帝时,任宗正。以反对宦官弘恭、石显下狱,旋得释。后又以反对恭、显下狱,免为庶人。成帝即位后,得进用,任光禄大夫,改名为“向”,官至中垒校慰。曾奉命领校秘书,所撰《别录》,为我国最早的图书公类目录。治《春秋彀梁传》。著《九叹》等辞赋三十三篇,大多亡佚。今存《新序》、《说苑》、《列女传》等书,《五经通义》有清人马国翰辑本。原有集,已佚,明人辑为《刘中垒集》。

唐雎不辱使命

不畏强暴

敢于斗争

胆识兼备

斗争经过

生4:“安陵君受地于先王而终守之”,此处表明唐雎已识破秦王的伎俩,表现其有胆有识、在强大的势力面前不卑不亢。

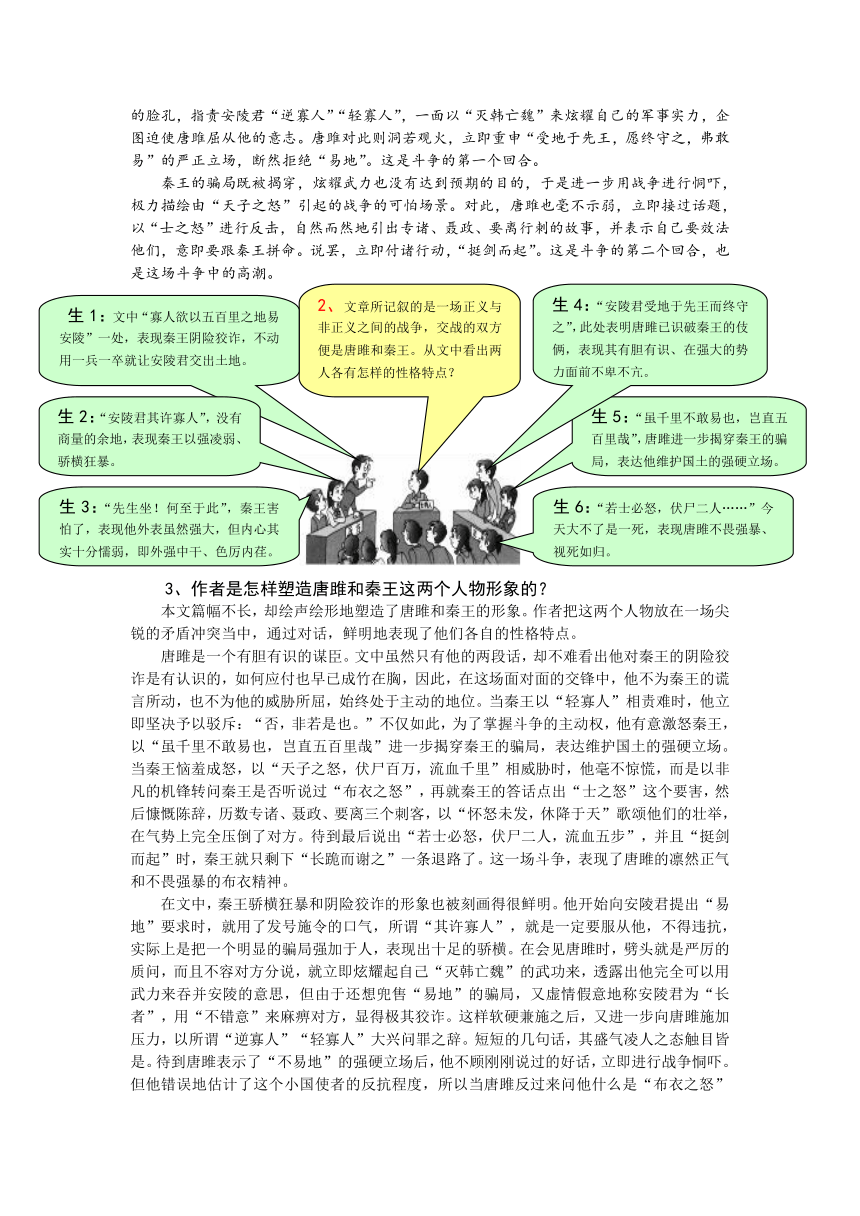

2、文章所记叙的是一场正义与非正义之间的战争,交战的双方便是唐雎和秦王。从文中看出两人各有怎样的性格特点?

生1:文中“寡人欲以五百里之地易安陵”一处,表现秦王阴险狡诈,不动用一兵一卒就让安陵君交出土地。

生5:“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”,唐雎进一步揭穿秦王的骗局,表达他维护国土的强硬立场。

生2:“安陵君其许寡人”,没有商量的余地,表现秦王以强凌弱、骄横狂暴。

生6:“若士必怒,伏尸二人……”今天大不了是一死,表现唐雎不畏强暴、视死如归。

生3:“先生坐!何至于此”,秦王害怕了,表现他外表虽然强大,但内心其实十分懦弱,即外强中干、色厉内荏。

“潜台词”可不是字面意思哦!告诉你:它是台词中所包含的或未能由台词完全表达出来的言外之意。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

【导学讲坛】

走近作者

作品简介

《战国策》是一部战国时代的国别体史书。由西汉末年刘向编订,具体作者已不可确考,普遍认为不像是出于一人之笔,也不像是出于一时之作。全书按国别编辑,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山12国策,共33篇,上起周贞定王十六年(前453),下迄秦二世元年(前209),载录了战国时期各国政治、军事、外交各方面的历史事件,着重记录了谋臣策士的策略权谋、言论举止,反映了战国这一特定的历史阶段中极其复杂的政治斗争和尖锐的社会斗争。

背景信息

战国时期的最后十年,秦以秋风扫落叶之势相继翦灭各诸侯国。前230年灭韩,前225年灭魏。安陵是魏的附庸小国,秦企图用“易地”的政治骗局不战而屈人之兵(秦人往往借迁移之名行灭国之实),由此引起安陵君派唐雎出使秦国一事。

文章主旨

本文记叙的是强国与弱国之间的一场外交斗争的情况。文章用对话塑造了唐雎的形象,表现了他维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的布衣精神。

思维导图

亲王:欲易安陵

开端

使秦原因

安陵君:愿终守之

亲王:轻寡人与

发展

抵制骗局

唐雎:千里不易

亲王:天子之怒

反击护国

布衣之怒

唐雎

高潮

拔剑而起

取得胜利:亲王色挠,长跪而谢

结局

精彩分析

1、亲王是怎样恐吓唐雎的?唐雎是如何回应亲王的?

【点拨】唐雎一到秦廷,亲王就对安陵君提出严厉的指责。他一面装出一副施恩加惠的脸孔,指责安陵君“逆寡人”“轻寡人”,一面以“灭韩亡魏”来炫耀自己的军事实力,企图迫使唐雎屈从他的意志。唐雎对此则洞若观火,立即重申“受地于先王,愿终守之,弗敢易”的严正立场,断然拒绝“易地”。这是斗争的第一个回合。

秦王的骗局既被揭穿,炫耀武力也没有达到预期的目的,于是进一步用战争进行恫吓,极力描绘由“天子之怒”引起的战争的可怕场景。对此,唐雎也毫不示弱,立即接过话题,以“士之怒”进行反击,自然而然地引出专诸、聂政、要离行刺的故事,并表示自己要效法他们,意即要跟秦王拼命。说罢,立即付诸行动,“挺剑而起”。这是斗争的第二个回合,也是这场斗争中的高潮。

3、作者是怎样塑造唐雎和秦王这两个人物形象的?

本文篇幅不长,却绘声绘形地塑造了唐雎和秦王的形象。作者把这两个人物放在一场尖锐的矛盾冲突当中,通过对话,鲜明地表现了他们各自的性格特点。

唐雎是一个有胆有识的谋臣。文中虽然只有他的两段话,却不难看出他对秦王的阴险狡诈是有认识的,如何应付也早已成竹在胸,因此,在这场面对面的交锋中,他不为秦王的谎言所动,也不为他的威胁所屈,始终处于主动的地位。当秦王以“轻寡人”相责难时,他立即坚决予以驳斥:“否,非若是也。”不仅如此,为了掌握斗争的主动权,他有意激怒秦王,以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”进一步揭穿秦王的骗局,表达维护国土的强硬立场。当秦王恼羞成怒,以“天子之怒,伏尸百万,流血千里”相威胁时,他毫不惊慌,而是以非凡的机锋转问秦王是否听说过“布衣之怒”,再就秦王的答话点出“士之怒”这个要害,然后慷慨陈辞,历数专诸、聂政、要离三个刺客,以“怀怒未发,休降于天”歌颂他们的壮举,在气势上完全压倒了对方。待到最后说出“若士必怒,伏尸二人,流血五步”,并且“挺剑而起”时,秦王就只剩下“长跪而谢之”一条退路了。这一场斗争,表现了唐雎的凛然正气和不畏强暴的布衣精神。

在文中,秦王骄横狂暴和阴险狡诈的形象也被刻画得很鲜明。他开始向安陵君提出“易地”要求时,就用了发号施令的口气,所谓“其许寡人”,就是一定要服从他,不得违抗,实际上是把一个明显的骗局强加于人,表现出十足的骄横。在会见唐雎时,劈头就是严厉的质问,而且不容对方分说,就立即炫耀起自己“灭韩亡魏”的武功来,透露出他完全可以用武力来吞并安陵的意思,但由于还想兜售“易地”的骗局,又虚情假意地称安陵君为“长者”,用“不错意”来麻痹对方,显得极其狡诈。这样软硬兼施之后,又进一步向唐雎施加压力,以所谓“逆寡人”“轻寡人”大兴问罪之辞。短短的几句话,其盛气凌人之态触目皆是。待到唐雎表示了“不易地”的强硬立场后,他不顾刚刚说过的好话,立即进行战争恫吓。但他错误地估计了这个小国使者的反抗程度,所以当唐雎反过来问他什么是“布衣之怒”时,他还说什么“免冠徒跣,以头抢地”,依然是一副骄态。直到最后唐雎“挺剑而起”,他才气焰顿减,“色挠”,“长跪而谢之”,并极力称颂唐雎的胆识。

可见,在文章中,唐雎和秦王的形象是互为衬托的,它们共同构成了这正义与非正义间拼死较量的一幕。

4、诵读课文,举例说说应如何读出人物说话的语气。

对于秦王一开头说的“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人”,要读出他的假仁假义,蛮横跋扈的口气。安陵君的对答要读出有理有节且态度坚决的语气。又如第二段中,对于安陵君的使者唐雎,秦王既不忘装出伪善面目,同时又语含威胁,言辞咄咄逼人,不让人有申辩的机会,一心要逼唐雎就范,这里就要读出他质问、不容辩驳的威胁语气。唐雎的对答坚决果敢,对秦王的要求否决得十分彻底,就要读出从容镇定又针锋相对、毫不畏惧的语气。

5、不可一世的秦王“色挠”并“谢”,最根本的原因是什么?

无论是秦国与安陵,还是秦王与唐雎,实力不可同日而语,与秦王斗“法”,只能智取,不能力敌。但在秦廷上,两人面对面地近在咫尺,秦王的一切有利条件都已消失。唐雎抓住优势,瞅准稍纵即逝的战机,以迅雷不及掩耳之势取胜于秦王。而秦王也被这意外的一击打得措手不及,晕头转向,只好俯首就范,缴械投降。因为秦王明白:血淋淋的史实,就是对自己的直接威胁。

6、请结合课文内容,自由鉴赏外交家唐雎的对话艺术。

甲生:我认为唐雎的对话“巧”在言辞委婉,言之有“节”上。“否,非若是也”这一回答,既缓和了秦王以强凌弱的气势,使会谈能够继续下去;又强调了不肯易地的原因。然后从容地说明安陵君不肯易地是因为“受地于先王而守之”,并非故意违背秦王的意愿。这一句答得委婉,言之有理,言之有“节”,一个“守”字,含义丰富:既说明愿忠于先王的遗业,维护国家主权和领土的完整,宁“守”不“易”,这不仅婉言拒绝了秦王的易地要求,还暗暗告诫秦王不要轻举妄动。“守”是一种坚持正义、不畏强暴的具体表现,显示出安陵国土的神圣不可侵犯。“虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”这一反语,十分有力,表明安陵国非但不想易地,而且根本不愿意易地。因为安陵君明白秦王的“易”即是“抢”的同义语。可见,“守”是不畏强暴、坚守国土的具体表现。

乙生:我认为“巧”在针锋相对、言之有“据”上。秦王见诈骗不行,便用所谓“天子之怒”进行威吓。唐雎正气凛然,针锋相对,用

“士之怒”进行回击。在这场围绕天子与布衣之“怒”的交锋中,唐雎很快就由被动而变为主动。当秦王鄙视“布衣之怒”时,唐雎立即提醒秦王正视“士之怒”。接着用语势强烈的排比句,列举专诸刺王僚、聂政刺韩傀、要离刺庆忌的史实,对“士之怒”加以渲染说明。这三个史实,犹如锃亮锋利的匕首,直刺贪生怕死的秦王心窝;又好似撼天动地的警钟,警告秦王必须吸取历史教训,不要自蹈死地。进而以“此三子者”,“与臣而将四矣”暗示他将效法三人,刺杀秦王。这样就把血淋淋的史实,变成对秦王的直接威胁,迫使秦王不得不考虑自己的危急处境。

丙生:我认为“巧”在以行证言,言之有“力”上。倘若唐雎只用文战,不辅以武攻,秦王势必会存侥幸心理,绝不会轻易折服。以行证言,就能使“言”更富于慑敌的威力。唐雎辅以“挺剑而起”这一义无反顾的行动,来证明“今日”欲刺秦王之“言”的实在性和尖锐性,这就从根本上彻底打破了秦王的一切幻想,迫使秦王不得不“长跪而谢之”。

老师总结:大家对外交家唐雎的对话艺术作了很好的赏析,概括大家的赏析,外交家唐雎的对话艺术主要有:言之有“节”、言之有“据”、言之有“力”。要特别强调的一点是,在这场斗争中,唐雎善于抓住对方的弱点,从“道义”和“威力”两个方面,针锋相对,据理力争,从而震慑秦王,不辱使命。相信通过本文的学习,对我们的说话技巧会有所提高,如果遇到某同学对你有误解的时候,你会怎样来澄清自己?

与人说话除了要注意语气语调等以外,还要注意句式的选择,按语气的强弱来排列反问句最强,双重否定句次之,肯定句再次之,否定句最弱。所以,指出别人的缺点错误或批评人,一般情况下宜用否定句。

【训练场】

一、积累与运用

1、请你给下列句子中加点的字注音。

⑴秦王怫然怒(

)

⑵以头抢地耳(

)

⑶亦免冠徒跣(

)

⑷聂政之刺韩傀(

)

⑸休祲降于天(

)

⑹天下缟素(

)

2、解释下面句中加点的词语。

⑴故不错意也:

⑵长跪而谢之曰:

⑶秦王怫然怒:

⑷公亦尝闻天子之怒乎:

⑸秦王色挠:

3、下列各组词句中加点字意思完全相同的一项是(

)

A.①

秦王使人谓安陵君日

②

太守谓谁

B.①

秦王不悦

②俟其欣悦,则又请焉

C、①

安陵君其许寡人

②潭中鱼可百许头

D、①

愿终守之

②愿借子杀之

4、用现代汉语翻译下面的句子。

⑴大王加惠,以大易小,甚善。

译文:

⑵夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

译文:

⑶以君为长者,故不错意也。

译文:

⑷布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

译文:

5、外交辞令往往委婉含蓄,隐藏着“潜台词”,听话者应仔细揣摩,才能灵活应付。请揣摩下列各句,说说其“潜台词”是什么。

⑴公亦尝闻天子之怒乎?

________________________________

________________________________

⑵与臣而将四矣。

________________________________

________________________________

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《唐雎不辱使命》,完成6——8题。

唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

亲王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”(节选自《

唐雄不辱使命》

)

6、唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”时,为什么要引出专诸、聂政、要离行刺的故事?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7、唐雎以“士之怒”反击秦王的“天子之怒”,并效仿“三士”欲刺秦王,产生了怎样的结果?请用自己的话简要回答。

_______________________________________________________________________________8、自古至今,像唐雎一样“不辱使命”的外交人才还有许多。试举一例,用一句话概括其主要事迹。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文段,完成第9——11题。

溥幼嗜学。所读书必手抄,抄已,朗读一过即焚之;又抄,如是者六七始已。右手握管处,指掌成茧。冬日手皲,日沃汤数次。后名读书之斋曰“七录”……溥诗文敏捷,四方征索者,不起草,对客挥毫,俄顷立就,以故名高一时。

(选自《

明史·张溥传》

)

9、解释下面句中加点的词语。

⑴俄顷立就

⑵日沃汤数次

10、用现代汉语翻译下面这个句子。

如是者六七始已。

译文:__________________________________________________________________

11、这则故事给了你怎样的启示?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、表达与交流(从以下两题中任选一题作答)

10、古往今来,有许多仁人志士像唐雎一样,为国家为正义不惜生命。请列举出几例。

示例:屈原直言敢谏,流浪之后愤而作《离骚》,抒发志向。最终投江而死,以身殉国。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11、想象一下,从此以后,秦王还会夺取安陵吗?为什么?请写一段探究性文字。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

22

唐雎不辱使命

1、⑴fú

⑵qiāng

⑶xiǎn

⑷guī

⑸jìn

⑹gǎo

2、⑴通“措”,置。 ⑵道歉

⑶盛怒、愤怒

⑷曾经

⑸屈服

3、B

4、⑴大王给予恩惠,用大的交换小的,很好。

⑵韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只是因为有先生啊。⑶我把安陵君看做忠厚的长者,所以不打他的主意。

⑷平民发怒,也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。

5、⑴你最好是将你们的土地奉送给我,不然的话我将发怒,那后果将不堪设想。

⑵我将效法他们三人,与你同归于尽。

6、表明自己要效法他们,同时表达了要跟秦王斗争到底的决心。

7、答案要点:迫使秦王屈服;不辱使命,保全了安陵国。

8、蔺相如完璧归赵(或烛之武退秦师、晏子使楚,令楚王白取其辱)等言之有据即可。

9、⑴完成

⑵热水

10、像这样(先抄后烧再重抄)反复六七次才停止。

11、学习要勤奋刻苦,方能成功。(言之有理即可)

10、闻一多在敌人面前拍案而起怒斥敌人的卑鄙罪恶行径,用自己的生命写下了千古绝唱《最后一次演讲》。

11、A.不会。安陵国有像唐雎那样有胆有识、智勇双全的士人存在,足以让亲王畏惧,秦王不敢轻举妄动,安陵国可永保安宁。B.会。从文章内容看出,秦王是一个虚伪、狡诈、残忍、骄横的人,今天他会演出“以五百里之地易安陵”的骗局,以后还会想出其他的花招,可以说安陵国对秦国是防不胜防,安陵国迟早会被秦国吞并。

刘向(约前77—前6) 又名刘更生,字子政.西汉经学家、目录学家、文学家。沛县(今属江苏)人。楚元王刘交四世孙。宣帝时,为谏大夫。元帝时,任宗正。以反对宦官弘恭、石显下狱,旋得释。后又以反对恭、显下狱,免为庶人。成帝即位后,得进用,任光禄大夫,改名为“向”,官至中垒校慰。曾奉命领校秘书,所撰《别录》,为我国最早的图书公类目录。治《春秋彀梁传》。著《九叹》等辞赋三十三篇,大多亡佚。今存《新序》、《说苑》、《列女传》等书,《五经通义》有清人马国翰辑本。原有集,已佚,明人辑为《刘中垒集》。

唐雎不辱使命

不畏强暴

敢于斗争

胆识兼备

斗争经过

生4:“安陵君受地于先王而终守之”,此处表明唐雎已识破秦王的伎俩,表现其有胆有识、在强大的势力面前不卑不亢。

2、文章所记叙的是一场正义与非正义之间的战争,交战的双方便是唐雎和秦王。从文中看出两人各有怎样的性格特点?

生1:文中“寡人欲以五百里之地易安陵”一处,表现秦王阴险狡诈,不动用一兵一卒就让安陵君交出土地。

生5:“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”,唐雎进一步揭穿秦王的骗局,表达他维护国土的强硬立场。

生2:“安陵君其许寡人”,没有商量的余地,表现秦王以强凌弱、骄横狂暴。

生6:“若士必怒,伏尸二人……”今天大不了是一死,表现唐雎不畏强暴、视死如归。

生3:“先生坐!何至于此”,秦王害怕了,表现他外表虽然强大,但内心其实十分懦弱,即外强中干、色厉内荏。

“潜台词”可不是字面意思哦!告诉你:它是台词中所包含的或未能由台词完全表达出来的言外之意。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》