23.《隆 中 对》名师同步精品导学案

文档属性

| 名称 | 23.《隆 中 对》名师同步精品导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 44.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-06-26 17:09:09 | ||

图片预览

文档简介

23、《隆

中

对》名师同步精品导学案

【导学讲坛】

走近作者

陈寿(233—297),西晋史学家。字承祚,安汉(今四川南充)人。年轻时好学,拜同郡人谯周为师,曾任蜀汉观阁令史。宦官黄皓专政时期,大臣都趋附他,陈寿却敢于反抗,因而多次遭到谴黜。入晋后,张华爱其才,举为孝廉,除著作郎,出补阳平令。主要著作有《三国志》《古国志》《益都耆旧传》,编有《蜀相诸葛亮集》等。

背景信息

《隆中对》的故事,发生在建安十二年(公元207年)十月。这时军阀混战虽然尚未停息,但曹操和孙权独霸一方的大势已定,二分天下的局面已基本形成。对此,念念不忘“兴复汉室”,而且颇有争霸诸侯,统一中国之雄心的刘备,当然不能善罢甘休。于是他便积极搜罗人才,以期共济大事。《隆中对》就是写刘备前去拜访诸葛亮,请诸葛亮出山为他出谋划策。

文章主旨

本文通过对诸葛亮隆中对策的叙述,表现了诸葛亮能从客观实际出发,从错综复杂的现象中分析各方面的力量,估计未来形势的发展并据此以确定蜀汉建国的政策、策略的远见,赞扬了诸葛亮非凡的政治远见和军事才能。

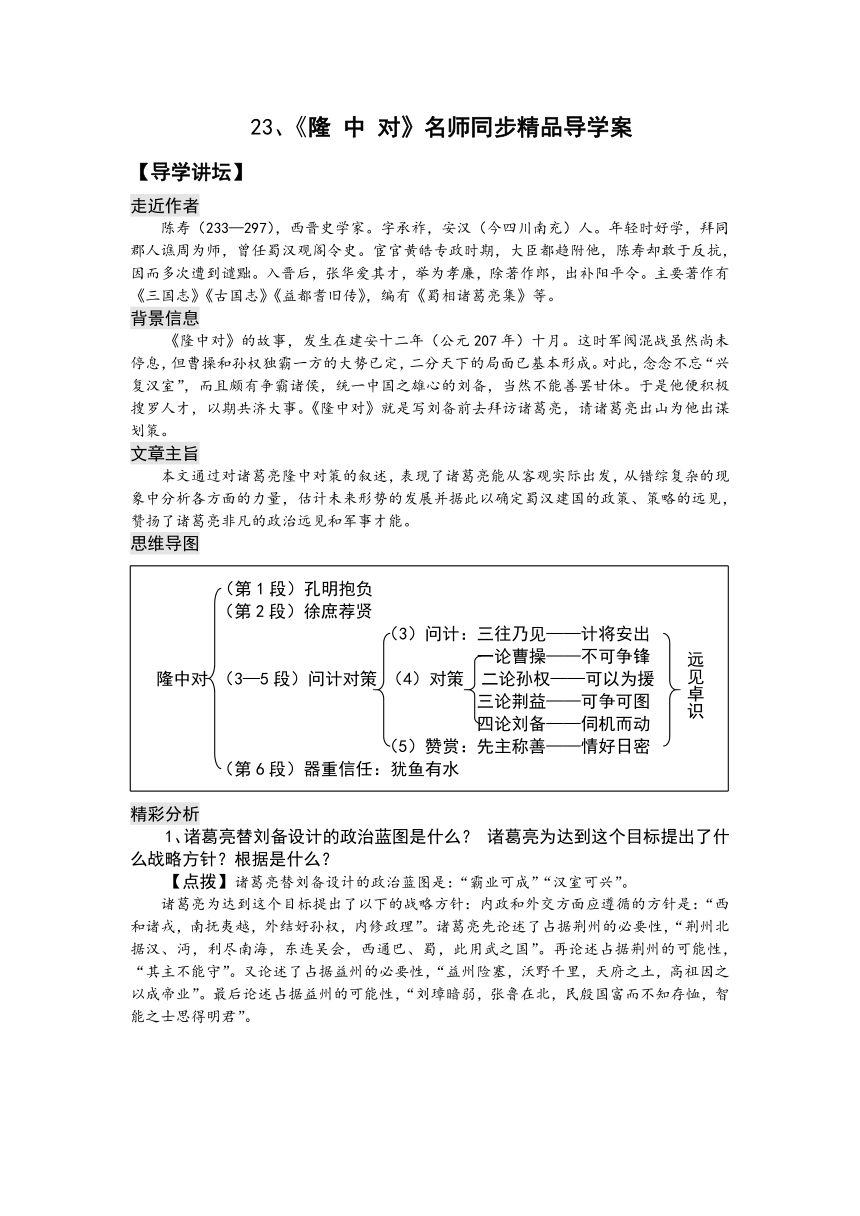

思维导图

(第1段)孔明抱负

(第2段)徐庶荐贤

(3)问计:三往乃见——计将安出

一论曹操——不可争锋

隆中对

(3—5段)问计对策

(4)对策

二论孙权——可以为援

三论荆益——可争可图

四论刘备——伺机而动

(5)赞赏:先主称善——情好日密

(第6段)器重信任:犹鱼有水

精彩分析

1、诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是什么?

诸葛亮为达到这个目标提出了什么战略方针?根据是什么?

【点拨】诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是:“霸业可成”“汉室可兴”。

诸葛亮为达到这个目标提出了以下的战略方针:内政和外交方面应遵循的方针是:“西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理”。诸葛亮先论述了占据荆州的必要性,“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国”。再论述占据荆州的可能性,“其主不能守”。又论述了占据益州的必要性,“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业”。最后论述占据益州的可能性,“刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君”。

3、文章开头为什么要写诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”?

文章开头写诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”,就颇耐寻味。“躬耕陇亩”,并不是简单地写他亲自耕作,而是着重说明他隐居于田野。于此读者可以想到,一个负有卓越才识的人而隐居不仕,必有重重忧事在心。而“好为《梁父吟》”,就正含蓄地揭示了这个问题。《梁父吟》,是古歌曲,是一首流传在齐鲁之间的感慨时事,忧伤战乱的歌曲。诸葛亮吟诵这首歌曲,在于借古抒怀,以表达他感伤乱世的思想感情和对军阀混战的不满。作者用一“好”字,说明他并非偶尔一吟,可见其感慨之深。

4、刘备是在怎样的情况下向诸葛亮问“计”的?

东汉后期外戚和宦官争夺朝廷大权,政治日趋黑暗,赋税极其繁重,刑罚极其苛刻,广大人民陷于水深火热之中,反抗的星星之火遍布全国。灵帝中平元年(184),张角在冀州率黄巾军起义,各地纷纷响应。这次起义虽然被镇压下去了,但东汉王朝的统治也土崩瓦解,各地方割据势力拥兵自重,“跨州连郡者不可胜数”,不听中央政令。昭宁元年(189),董卓自并州率兵人洛阳,擅自废黜少帝而立献帝,独断朝政。建安元年(196),曹操又胁迫献帝迁都许昌,用他的名义发号施令。至此,东汉王朝已经名存实亡。课文中刘备说的“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘”,指的就是这样的情况。

刘备问计于诸葛亮在建安十二年(207)。此前,曹操已经在官渡之战(200)中击败了占有冀、青、幽、并四州(今河北、山西及山东东北部)的袁绍,基本上统一了黄河流域,其后又北征乌桓(207),取得很大的胜利,为南下统一全国准备了条件;而孙权经过父兄和自己的三世经营,也比较牢固地占有了长江下游南部地区。长江中游的荆州地区属于刘表的势力范围,上游的益州地区属于刘璋的势力范围,这两个集团内部矛盾重重,其军力也不足与曹操抗衡。此外,较大的割据势力还有汉中(今陕西南部)的张鲁和凉州(今甘肃)的马腾、韩遂等人。刘备是靠镇压黄巾起义起家的,但是他的兵少,而且又没有地盘,在当时算不上割据势力。他虽有才略,然而志不得伸,曹操说刘备是“人中之龙”,而生平“未尝得水”,这是很恰当的评价。开始他投靠中郎将公孙瓒,后来又相继投靠陶谦和曹操,一度任豫州刺史。建安四年(199),他起兵攻打曹操,失败后又去依附袁绍。第二年,袁绍在官渡之战中被曹操击败,他又逃到荆州去依附刘表,当时刘表集团内部为继承人问题展开激烈斗争,刘备受该集团中外戚势力排挤,被送到新野这个偏僻小县去屯兵。二十余年间他一直过着流亡的生活。为了改变这种局面,他决定从寻求谋士入手。经徐庶推荐,他三顾茅庐,请求诸葛亮出山帮助他。他对诸葛亮说得“欲信大义于天

下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日”,就是他前半生经历的概括,也表现了他问计的诚恳态度。

5、结合具体语句,分析刘备这个人物形象。

刘备是一个思贤若渴以复兴汉室为己任的英雄形象。他的“思贤若渴”在文中有多处表现,例如“徐庶见先主,先主器之”,“器之”的实际内容是对徐庶的真正尊重,对徐庶的意见的重视和接纳。又如“先主遂诣亮,凡三往”,他能不为舆论左右,三顾茅产,请诸葛亮出山辅助自己实现兴复汉室的远大理想。“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下。”这几句话充分表现了刘备以复兴汉室为己任的慷慨情怀。

6、史传文学主要是表现主人公在一定的历史条件下的突出作用,本文虽属节选,但人物形象完整,说说本文是怎样刻画诸葛亮的形象的?

全文紧紧围绕着表现出类拔萃、才干非凡的诸葛亮展开故事情节,故事之所以生动感人,完全与诸葛亮管仲、乐毅式的“卧龙”形象有关。而且全文处处围绕这一中心去记叙,省去了与表现这一中心无关的内容。文章一开始写“亮躬秦朝陇亩,”先言其身世之不平凡,接着写他的身形与不同凡响的自比,在平凡中显示出不平凡,紧接着又以“时人莫之许也”和崔、徐“谓为信然”。介绍了两种人对诸葛亮截然不平的评价,给读者形成悬念。然后又通过徐庶的称赞与推荐,对诸葛亮作进一步颂扬。对答部分则集中笔墨来表现诸葛亮的“卧龙”才干,最后通过刘备的赞语进一步衬托诸葛亮的才能,这样用事实否定了“莫之许也”,肯定了“谓为信然”,从而解除了悬念,在悬念的形成与解决中,诸葛亮的“卧龙”形象也就呼之欲出。

【训练场】

一、积累与运用

1、你在学习课文时,读准了下列加点字了吗?请你给这些字注音。

⑴躬耕陇亩(

)

⑵汉室倾颓(

)

⑶不知存恤(

)

⑷遂用猖獗(

)

⑸挟天子(

)

⑹帝室之胄(

)

⑺枉驾顾之(

)

⑻南抚夷越(

)

⑼好为《梁父吟》(

)

⑽度德量力(

)

⑾西和诸戎(

)

⑿箪食壶浆(

)

2、解释下列句中加点的词。

⑴

此诚不可与争锋

争锋:______________

⑵

此殆天所以资将军

资:______________

⑶

民殷国富而不知存恤

殷:______________

⑷

总揽英雄

揽:______________

3、翻译下列句子。

⑴非惟天时,抑亦人谋。

译文:

⑵然志犹未已,君谓计将安出?

译文:

⑶百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎

译文:

⑷此殆天所以资将军,将军岂有意乎?

译文:

4、相关知识积累:

⑴有一些成语与我们今天学习的课文《隆中对》有关,请你写出两个与本文有关的成语来,并作解释。

示例:⑴三顾茅庐:拜访;茅庐:草屋。原为汉末刘备访聘诸葛亮的故事。比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人。

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

⑵你在课外阅读中,可曾积累过有关诸葛亮的名联名句?请仿照示例再举出一例。

示例:名句:功盖三分国,名成八阵图。

名联:成大事以小心,一生谨慎;仰宗臣之遗像,万古清高。

_______________________________________________________________________________

⑶除了“隆中对”,你还知道诸葛亮的其他故事吗?请以小标题的形式写出2~4个。

示例:七擒孟获、火烧赤壁

_____________________________________________________________________________

5、文学常识及名著知识填空。

袁世凯死后,有人拟了这样一副讽骂挽联:“(

)云:毋人负我,宁我负人,惟公善体斯意;桓温谓:不能留芳,亦当遗臭,后世自有定评。”其中上联中空缺的即是被后人称为乱世“

”(评价性称谓)的

(人名)。

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《隆中对》(节选),完成6——9题。

隆中对(节选)

陈

寿

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比子袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎 益州险塞,沃野千里,天府之上,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤。智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

6、诸葛亮在隆中对策中是如何“三分天下”的?请根据文段内容简要概括。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7、填空:

选文中诸葛亮对三方形势的分析十分准确:分析曹操,指出他具有政治和________优势;分析孙权,指出他具有地理和_______优势;分析刘表,既指出他具有交通和________优势,也指出了他软弱无能的一面,此为刘备争霸天下定下了大计。

8、问题探究:诸葛亮认为“霸业可成,汉室可兴”应该采取哪些策略

⑴

⑵

⑶

9、简答题。

⑴选文中“此殆天所以资将军”一句,反映了诸葛亮什么样的思想?

_______________________________________________________________________________

⑵诸葛亮在对前景的分析中,反复强调“人谋”的重要性,请从文中任举一例说明。(可用文中原句回答)

⑶联系实际,谈谈“人谋”在现实生活中的意义。

______________________________________________________________________________

(二)阅读下面的两段文言文,完成第10——14题。

【甲】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

【乙】班超字仲升,扶风①平陵②人,徐③令彪之少子也。为人有大志,不修细节。然内孝谨,居家常执勤苦,不耻劳辱。有口辫,而涉猎书传。永平④五年,兄固⑤被召诣校书郎⑥,超与母随至洛阳。家贫,常为官佣书以供养。久劳苦,尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无他志略,扰当效傅介子⑦、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?”左右皆笑之。超曰:“小子安知壮士志哉1”

注释:①扶风:汉朝郡名。②平陵:汉朝县名。③徐:徐县.汉朝县名。④永平:汉明帝年号。⑤固:班超的哥哥班固,《汉书》的作者。⑥校书郎:官名.⑦傅介子:西汉冒险家,以计斩楼兰王闻名于世。

10、解释文中加点词的具体含义。

①由是先主遂诣亮(

)

②不耻劳辱(

)

11、乙文中有一个句子与甲文中的“时人莫之许也”有同样的表达效果,找出这个句子写在下面的横线上。

_________________________________________________________________

12、将乙文中画线的句子译为现代汉语。

家贫,常为官佣书以供养。

译文:___________________________________________________________

13、下面的句子中有一个通假字,试推测是哪一个字并写出本字。

大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?

通假字是_________,本字是___________。

14、刻画人物有正面描写和侧面描写,比较两文在这方面有何异同,试结合原文加以分析。

答:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

三、表达与交流

15、读了课文《隆中对》,在名著阅读中也读了《三国演义》,你对诸葛亮有怎样的看法呢?请用一段简练的话表达出来。

示例:诸葛亮拥有过人的智慧和才干,他为刘备确定政治路线时的一番话非常精辟深刻!

我的看法:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23

隆

中

对

1、⑴lǒng ⑵tuì ⑶xù ⑷jué ⑸xié ⑹zhòu ⑺wǎng ⑻yí ⑼hào

⑽duó

⑾róng

⑿dān

2、⑴争强、争胜

⑵资助、给予

⑶兴旺富裕

⑷招致、罗致

3、⑴这不仅仅是时机好,而且也是人筹划得当。

⑵然而我的志向到现在还没有罢休,您说该采取怎样的办法?

⑶老百姓谁敢不用竹筐(竹篮、竹筒)盛着食物、用壶装着水(酒水)来迎接将军你呢

⑷这大概是天拿(它)来资助将军的,将军难道没有这个意思吗?(本题要注意“殆”、“资”及反问语气,翻译意思对即可)

4、⑴①挟天子以令诸侯:比喻用领导的名义按自己的意思去指挥别人。

②天府之国:现多指以成都平原为中心的富庶之地。

③箪食壶浆:形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

④鼎足之势:比喻三方面并立的局面。

⑤犬马之劳:古地臣子对君主常自比犬马,表示愿像犬马那样为君主奔走效力。先表示心甘情愿受人驱使,为人效劳。⑥如鱼得水:好像鱼得到水一样。比喻得到跟自己十分投合的人或对自己很适合的环境。

⑵①收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土草爻卦,水面偏能用火攻。②日月同悬出师表,

风云常护定军山。⑶如,草船借箭、六出祁山、挥泪斩马谡。

5、奸雄

曹操

6、对曹操“不可与争锋”;对孙权“可以为援而不可图”;劝刘备先取荆、益二州,等待机会,然后进取中原。(意思对即可)

7、兵力(或“军事”、“军队”)人才、民心(只答一词亦可)、物产(或“物资”)

8、⑴夺取荆、益二州,作为“霸业”的根基。

⑵外结孙权,内修政理,与西南少数民族和睦相处。

⑶联吴抗曹,并从荆、益二州出兵。(答题顺序可颠倒,意同即可)

9、⑴天命观

(或“唯心主义”,意思对即可)⑵①曹操“非惟天时,抑亦人谋也”。②孙权“贤能为之用”。⑧刘备“总揽英雄”。(可选其中一例回答)

⑶当今世界的竞争就是人才的竞争,因此,要善于发现人才,珍惜人才,用好人才。(意同即可)

10、①去拜访

②以……为耻辱(认为……是耻辱)

11、左右皆笑之。(多写不给分)

12、家中贫寒,常作为受官府雇佣的抄书人来谋生(供养家庭)。或:家中贫寒,常被官府雇佣抄书来谋生(供养家庭)

13、通假字:研

本字:砚

14、相同之处:两文都有对人物的正而描写和侧面描写,如甲文开头的话和乙文的大部分文字都属正面描写。甲文除开头的正面描写外,均为侧面描写;乙文的“左右皆笑之”,也是侧而描写。不同之处是,甲文以侧面描写为主;乙文以正面描写为主。

或:甲文的正面描写有对行为的描写和对外貌的描写;乙文的正面描写既有对行为的描写又有对语言的描写,但无对外貌的描写。甲文的侧面描写既有对行为的描写又有对语言的描写;乙文的侧面描写只有对行为的描写。

15、如,诸葛亮神机妙算,深谋远虑,沉着果断,战无不胜,是人们心目中智慧的代名词和化身。

远见卓识

生1:诸葛亮是一个有高瞻远瞩的战略思想的军事家和有注重实际的政治才能的政治家,从他为刘备对天下大势的精彩分析和对战略战策的精心谋划可以看出。

问题二:从文中我们了解到诸葛亮是一个怎样的人?从哪些地方可以看出来?

生2:他是一个富有智慧,头脑清醒,目光长远的人。从他的“对”,也就是他对刘备说的一番答话可以看出。

生4:他还是一个矜持自重的人。从“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”可知。

生3:他是一个胸怀大志,有自信有抱负的人。从“好为《梁父吟》”、“自比管仲,乐毅”可以看出。

悄悄告诉你:是三国时的一个人物。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

中

对》名师同步精品导学案

【导学讲坛】

走近作者

陈寿(233—297),西晋史学家。字承祚,安汉(今四川南充)人。年轻时好学,拜同郡人谯周为师,曾任蜀汉观阁令史。宦官黄皓专政时期,大臣都趋附他,陈寿却敢于反抗,因而多次遭到谴黜。入晋后,张华爱其才,举为孝廉,除著作郎,出补阳平令。主要著作有《三国志》《古国志》《益都耆旧传》,编有《蜀相诸葛亮集》等。

背景信息

《隆中对》的故事,发生在建安十二年(公元207年)十月。这时军阀混战虽然尚未停息,但曹操和孙权独霸一方的大势已定,二分天下的局面已基本形成。对此,念念不忘“兴复汉室”,而且颇有争霸诸侯,统一中国之雄心的刘备,当然不能善罢甘休。于是他便积极搜罗人才,以期共济大事。《隆中对》就是写刘备前去拜访诸葛亮,请诸葛亮出山为他出谋划策。

文章主旨

本文通过对诸葛亮隆中对策的叙述,表现了诸葛亮能从客观实际出发,从错综复杂的现象中分析各方面的力量,估计未来形势的发展并据此以确定蜀汉建国的政策、策略的远见,赞扬了诸葛亮非凡的政治远见和军事才能。

思维导图

(第1段)孔明抱负

(第2段)徐庶荐贤

(3)问计:三往乃见——计将安出

一论曹操——不可争锋

隆中对

(3—5段)问计对策

(4)对策

二论孙权——可以为援

三论荆益——可争可图

四论刘备——伺机而动

(5)赞赏:先主称善——情好日密

(第6段)器重信任:犹鱼有水

精彩分析

1、诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是什么?

诸葛亮为达到这个目标提出了什么战略方针?根据是什么?

【点拨】诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是:“霸业可成”“汉室可兴”。

诸葛亮为达到这个目标提出了以下的战略方针:内政和外交方面应遵循的方针是:“西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理”。诸葛亮先论述了占据荆州的必要性,“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国”。再论述占据荆州的可能性,“其主不能守”。又论述了占据益州的必要性,“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业”。最后论述占据益州的可能性,“刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君”。

3、文章开头为什么要写诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”?

文章开头写诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”,就颇耐寻味。“躬耕陇亩”,并不是简单地写他亲自耕作,而是着重说明他隐居于田野。于此读者可以想到,一个负有卓越才识的人而隐居不仕,必有重重忧事在心。而“好为《梁父吟》”,就正含蓄地揭示了这个问题。《梁父吟》,是古歌曲,是一首流传在齐鲁之间的感慨时事,忧伤战乱的歌曲。诸葛亮吟诵这首歌曲,在于借古抒怀,以表达他感伤乱世的思想感情和对军阀混战的不满。作者用一“好”字,说明他并非偶尔一吟,可见其感慨之深。

4、刘备是在怎样的情况下向诸葛亮问“计”的?

东汉后期外戚和宦官争夺朝廷大权,政治日趋黑暗,赋税极其繁重,刑罚极其苛刻,广大人民陷于水深火热之中,反抗的星星之火遍布全国。灵帝中平元年(184),张角在冀州率黄巾军起义,各地纷纷响应。这次起义虽然被镇压下去了,但东汉王朝的统治也土崩瓦解,各地方割据势力拥兵自重,“跨州连郡者不可胜数”,不听中央政令。昭宁元年(189),董卓自并州率兵人洛阳,擅自废黜少帝而立献帝,独断朝政。建安元年(196),曹操又胁迫献帝迁都许昌,用他的名义发号施令。至此,东汉王朝已经名存实亡。课文中刘备说的“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘”,指的就是这样的情况。

刘备问计于诸葛亮在建安十二年(207)。此前,曹操已经在官渡之战(200)中击败了占有冀、青、幽、并四州(今河北、山西及山东东北部)的袁绍,基本上统一了黄河流域,其后又北征乌桓(207),取得很大的胜利,为南下统一全国准备了条件;而孙权经过父兄和自己的三世经营,也比较牢固地占有了长江下游南部地区。长江中游的荆州地区属于刘表的势力范围,上游的益州地区属于刘璋的势力范围,这两个集团内部矛盾重重,其军力也不足与曹操抗衡。此外,较大的割据势力还有汉中(今陕西南部)的张鲁和凉州(今甘肃)的马腾、韩遂等人。刘备是靠镇压黄巾起义起家的,但是他的兵少,而且又没有地盘,在当时算不上割据势力。他虽有才略,然而志不得伸,曹操说刘备是“人中之龙”,而生平“未尝得水”,这是很恰当的评价。开始他投靠中郎将公孙瓒,后来又相继投靠陶谦和曹操,一度任豫州刺史。建安四年(199),他起兵攻打曹操,失败后又去依附袁绍。第二年,袁绍在官渡之战中被曹操击败,他又逃到荆州去依附刘表,当时刘表集团内部为继承人问题展开激烈斗争,刘备受该集团中外戚势力排挤,被送到新野这个偏僻小县去屯兵。二十余年间他一直过着流亡的生活。为了改变这种局面,他决定从寻求谋士入手。经徐庶推荐,他三顾茅庐,请求诸葛亮出山帮助他。他对诸葛亮说得“欲信大义于天

下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日”,就是他前半生经历的概括,也表现了他问计的诚恳态度。

5、结合具体语句,分析刘备这个人物形象。

刘备是一个思贤若渴以复兴汉室为己任的英雄形象。他的“思贤若渴”在文中有多处表现,例如“徐庶见先主,先主器之”,“器之”的实际内容是对徐庶的真正尊重,对徐庶的意见的重视和接纳。又如“先主遂诣亮,凡三往”,他能不为舆论左右,三顾茅产,请诸葛亮出山辅助自己实现兴复汉室的远大理想。“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下。”这几句话充分表现了刘备以复兴汉室为己任的慷慨情怀。

6、史传文学主要是表现主人公在一定的历史条件下的突出作用,本文虽属节选,但人物形象完整,说说本文是怎样刻画诸葛亮的形象的?

全文紧紧围绕着表现出类拔萃、才干非凡的诸葛亮展开故事情节,故事之所以生动感人,完全与诸葛亮管仲、乐毅式的“卧龙”形象有关。而且全文处处围绕这一中心去记叙,省去了与表现这一中心无关的内容。文章一开始写“亮躬秦朝陇亩,”先言其身世之不平凡,接着写他的身形与不同凡响的自比,在平凡中显示出不平凡,紧接着又以“时人莫之许也”和崔、徐“谓为信然”。介绍了两种人对诸葛亮截然不平的评价,给读者形成悬念。然后又通过徐庶的称赞与推荐,对诸葛亮作进一步颂扬。对答部分则集中笔墨来表现诸葛亮的“卧龙”才干,最后通过刘备的赞语进一步衬托诸葛亮的才能,这样用事实否定了“莫之许也”,肯定了“谓为信然”,从而解除了悬念,在悬念的形成与解决中,诸葛亮的“卧龙”形象也就呼之欲出。

【训练场】

一、积累与运用

1、你在学习课文时,读准了下列加点字了吗?请你给这些字注音。

⑴躬耕陇亩(

)

⑵汉室倾颓(

)

⑶不知存恤(

)

⑷遂用猖獗(

)

⑸挟天子(

)

⑹帝室之胄(

)

⑺枉驾顾之(

)

⑻南抚夷越(

)

⑼好为《梁父吟》(

)

⑽度德量力(

)

⑾西和诸戎(

)

⑿箪食壶浆(

)

2、解释下列句中加点的词。

⑴

此诚不可与争锋

争锋:______________

⑵

此殆天所以资将军

资:______________

⑶

民殷国富而不知存恤

殷:______________

⑷

总揽英雄

揽:______________

3、翻译下列句子。

⑴非惟天时,抑亦人谋。

译文:

⑵然志犹未已,君谓计将安出?

译文:

⑶百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎

译文:

⑷此殆天所以资将军,将军岂有意乎?

译文:

4、相关知识积累:

⑴有一些成语与我们今天学习的课文《隆中对》有关,请你写出两个与本文有关的成语来,并作解释。

示例:⑴三顾茅庐:拜访;茅庐:草屋。原为汉末刘备访聘诸葛亮的故事。比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人。

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

⑵你在课外阅读中,可曾积累过有关诸葛亮的名联名句?请仿照示例再举出一例。

示例:名句:功盖三分国,名成八阵图。

名联:成大事以小心,一生谨慎;仰宗臣之遗像,万古清高。

_______________________________________________________________________________

⑶除了“隆中对”,你还知道诸葛亮的其他故事吗?请以小标题的形式写出2~4个。

示例:七擒孟获、火烧赤壁

_____________________________________________________________________________

5、文学常识及名著知识填空。

袁世凯死后,有人拟了这样一副讽骂挽联:“(

)云:毋人负我,宁我负人,惟公善体斯意;桓温谓:不能留芳,亦当遗臭,后世自有定评。”其中上联中空缺的即是被后人称为乱世“

”(评价性称谓)的

(人名)。

二、阅读与鉴赏

(一)阅读课文《隆中对》(节选),完成6——9题。

隆中对(节选)

陈

寿

亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比子袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎 益州险塞,沃野千里,天府之上,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤。智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

6、诸葛亮在隆中对策中是如何“三分天下”的?请根据文段内容简要概括。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7、填空:

选文中诸葛亮对三方形势的分析十分准确:分析曹操,指出他具有政治和________优势;分析孙权,指出他具有地理和_______优势;分析刘表,既指出他具有交通和________优势,也指出了他软弱无能的一面,此为刘备争霸天下定下了大计。

8、问题探究:诸葛亮认为“霸业可成,汉室可兴”应该采取哪些策略

⑴

⑵

⑶

9、简答题。

⑴选文中“此殆天所以资将军”一句,反映了诸葛亮什么样的思想?

_______________________________________________________________________________

⑵诸葛亮在对前景的分析中,反复强调“人谋”的重要性,请从文中任举一例说明。(可用文中原句回答)

⑶联系实际,谈谈“人谋”在现实生活中的意义。

______________________________________________________________________________

(二)阅读下面的两段文言文,完成第10——14题。

【甲】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

【乙】班超字仲升,扶风①平陵②人,徐③令彪之少子也。为人有大志,不修细节。然内孝谨,居家常执勤苦,不耻劳辱。有口辫,而涉猎书传。永平④五年,兄固⑤被召诣校书郎⑥,超与母随至洛阳。家贫,常为官佣书以供养。久劳苦,尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无他志略,扰当效傅介子⑦、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?”左右皆笑之。超曰:“小子安知壮士志哉1”

注释:①扶风:汉朝郡名。②平陵:汉朝县名。③徐:徐县.汉朝县名。④永平:汉明帝年号。⑤固:班超的哥哥班固,《汉书》的作者。⑥校书郎:官名.⑦傅介子:西汉冒险家,以计斩楼兰王闻名于世。

10、解释文中加点词的具体含义。

①由是先主遂诣亮(

)

②不耻劳辱(

)

11、乙文中有一个句子与甲文中的“时人莫之许也”有同样的表达效果,找出这个句子写在下面的横线上。

_________________________________________________________________

12、将乙文中画线的句子译为现代汉语。

家贫,常为官佣书以供养。

译文:___________________________________________________________

13、下面的句子中有一个通假字,试推测是哪一个字并写出本字。

大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?

通假字是_________,本字是___________。

14、刻画人物有正面描写和侧面描写,比较两文在这方面有何异同,试结合原文加以分析。

答:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

三、表达与交流

15、读了课文《隆中对》,在名著阅读中也读了《三国演义》,你对诸葛亮有怎样的看法呢?请用一段简练的话表达出来。

示例:诸葛亮拥有过人的智慧和才干,他为刘备确定政治路线时的一番话非常精辟深刻!

我的看法:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23

隆

中

对

1、⑴lǒng ⑵tuì ⑶xù ⑷jué ⑸xié ⑹zhòu ⑺wǎng ⑻yí ⑼hào

⑽duó

⑾róng

⑿dān

2、⑴争强、争胜

⑵资助、给予

⑶兴旺富裕

⑷招致、罗致

3、⑴这不仅仅是时机好,而且也是人筹划得当。

⑵然而我的志向到现在还没有罢休,您说该采取怎样的办法?

⑶老百姓谁敢不用竹筐(竹篮、竹筒)盛着食物、用壶装着水(酒水)来迎接将军你呢

⑷这大概是天拿(它)来资助将军的,将军难道没有这个意思吗?(本题要注意“殆”、“资”及反问语气,翻译意思对即可)

4、⑴①挟天子以令诸侯:比喻用领导的名义按自己的意思去指挥别人。

②天府之国:现多指以成都平原为中心的富庶之地。

③箪食壶浆:形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

④鼎足之势:比喻三方面并立的局面。

⑤犬马之劳:古地臣子对君主常自比犬马,表示愿像犬马那样为君主奔走效力。先表示心甘情愿受人驱使,为人效劳。⑥如鱼得水:好像鱼得到水一样。比喻得到跟自己十分投合的人或对自己很适合的环境。

⑵①收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土草爻卦,水面偏能用火攻。②日月同悬出师表,

风云常护定军山。⑶如,草船借箭、六出祁山、挥泪斩马谡。

5、奸雄

曹操

6、对曹操“不可与争锋”;对孙权“可以为援而不可图”;劝刘备先取荆、益二州,等待机会,然后进取中原。(意思对即可)

7、兵力(或“军事”、“军队”)人才、民心(只答一词亦可)、物产(或“物资”)

8、⑴夺取荆、益二州,作为“霸业”的根基。

⑵外结孙权,内修政理,与西南少数民族和睦相处。

⑶联吴抗曹,并从荆、益二州出兵。(答题顺序可颠倒,意同即可)

9、⑴天命观

(或“唯心主义”,意思对即可)⑵①曹操“非惟天时,抑亦人谋也”。②孙权“贤能为之用”。⑧刘备“总揽英雄”。(可选其中一例回答)

⑶当今世界的竞争就是人才的竞争,因此,要善于发现人才,珍惜人才,用好人才。(意同即可)

10、①去拜访

②以……为耻辱(认为……是耻辱)

11、左右皆笑之。(多写不给分)

12、家中贫寒,常作为受官府雇佣的抄书人来谋生(供养家庭)。或:家中贫寒,常被官府雇佣抄书来谋生(供养家庭)

13、通假字:研

本字:砚

14、相同之处:两文都有对人物的正而描写和侧面描写,如甲文开头的话和乙文的大部分文字都属正面描写。甲文除开头的正面描写外,均为侧面描写;乙文的“左右皆笑之”,也是侧而描写。不同之处是,甲文以侧面描写为主;乙文以正面描写为主。

或:甲文的正面描写有对行为的描写和对外貌的描写;乙文的正面描写既有对行为的描写又有对语言的描写,但无对外貌的描写。甲文的侧面描写既有对行为的描写又有对语言的描写;乙文的侧面描写只有对行为的描写。

15、如,诸葛亮神机妙算,深谋远虑,沉着果断,战无不胜,是人们心目中智慧的代名词和化身。

远见卓识

生1:诸葛亮是一个有高瞻远瞩的战略思想的军事家和有注重实际的政治才能的政治家,从他为刘备对天下大势的精彩分析和对战略战策的精心谋划可以看出。

问题二:从文中我们了解到诸葛亮是一个怎样的人?从哪些地方可以看出来?

生2:他是一个富有智慧,头脑清醒,目光长远的人。从他的“对”,也就是他对刘备说的一番答话可以看出。

生4:他还是一个矜持自重的人。从“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”可知。

生3:他是一个胸怀大志,有自信有抱负的人。从“好为《梁父吟》”、“自比管仲,乐毅”可以看出。

悄悄告诉你:是三国时的一个人物。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》