人教版新版七下第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件(39张)

文档属性

| 名称 | 人教版新版七下第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件(39张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-06-27 20:57:43 | ||

图片预览

文档简介

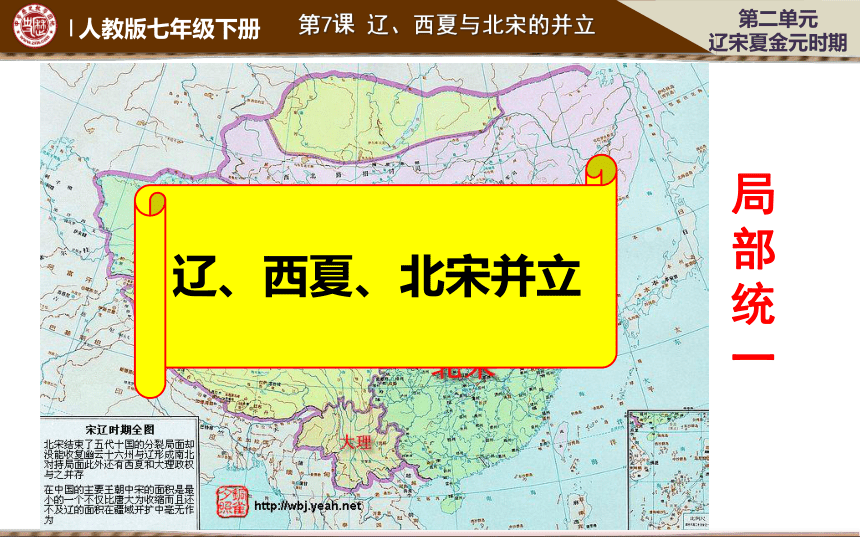

课件39张PPT。 北宋的版图远不如汉唐时期。当时与北宋并立的政权,北方有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的西夏。契丹族和党项族是怎样发展起来的?北宋与辽、西夏之间的关系又是如何呢? 人教版七年级下册第7课 辽、西夏与北宋的并立第二单元

辽宋夏金元时期 第7课

辽、西夏与北宋的并立 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 局 部统一第7课 辽、西夏与北宋的并立辽、西夏、北宋并立 人教版七年级下册第二单元

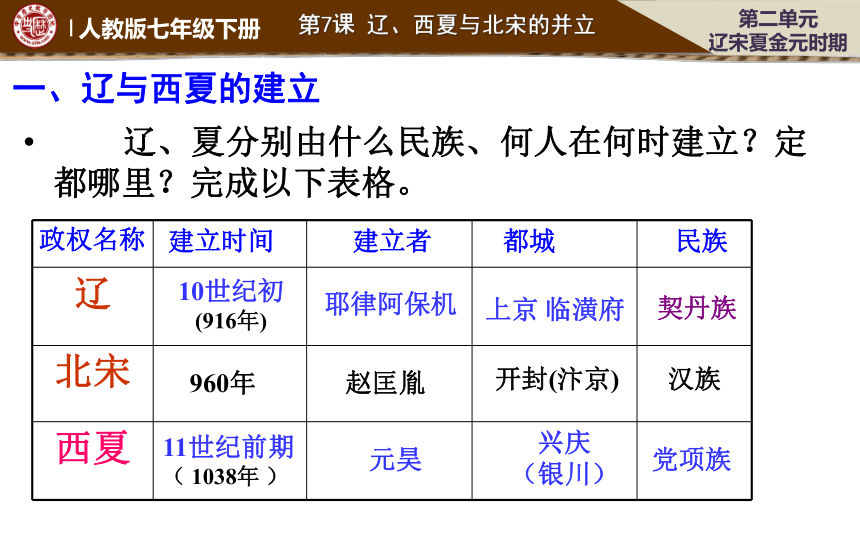

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立一、辽与西夏的建立 辽、夏分别由什么民族、何人在何时建立?定都哪里?完成以下表格。10世纪初(916年)11世纪前期( 1038年 )960年 赵匡胤开封(汴京) 汉族耶律阿保机 上京 临潢府 契丹族 元昊 兴庆(银川) 党项族 人教版七年级下册第二单元

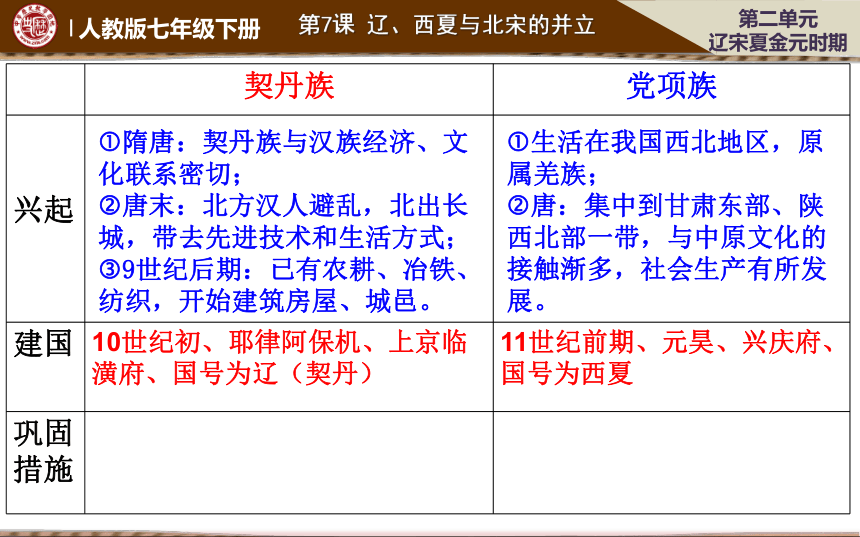

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立?隋唐:契丹族与汉族经济、文化联系密切;

?唐末:北方汉人避乱,北出长城,带去先进技术和生活方式;

?9世纪后期:已有农耕、冶铁、纺织,开始建筑房屋、城邑。?生活在我国西北地区,原属羌族;

?唐:集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。 人教版七年级下册第二单元

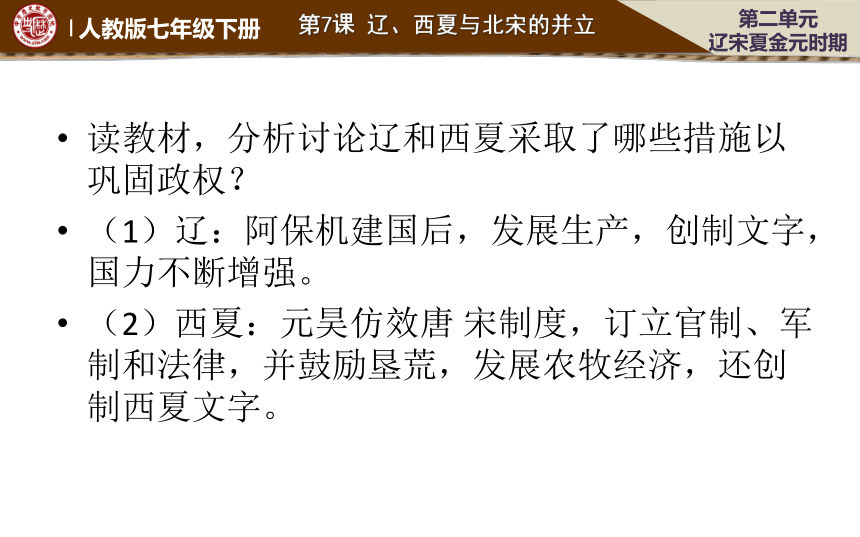

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立契丹族与党项族契丹族党项族读教材,分析讨论辽和西夏采取了哪些措施以巩固政权?

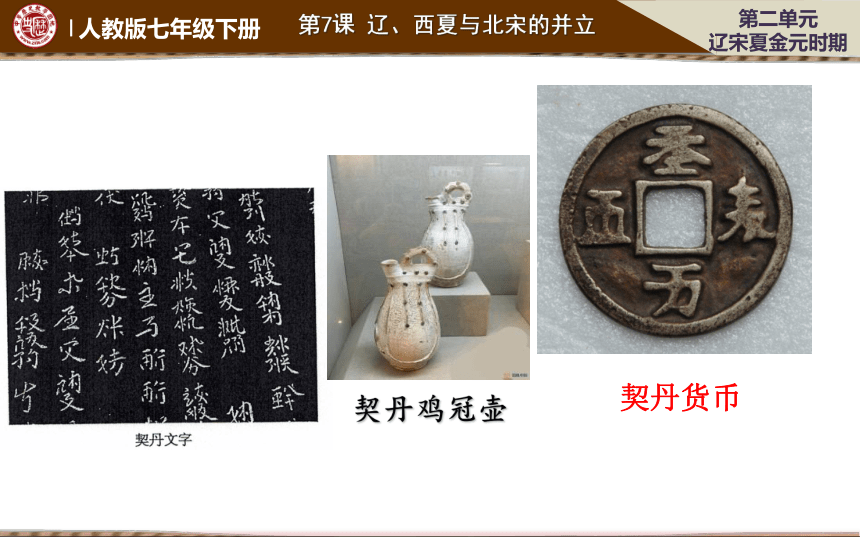

(1)辽:阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

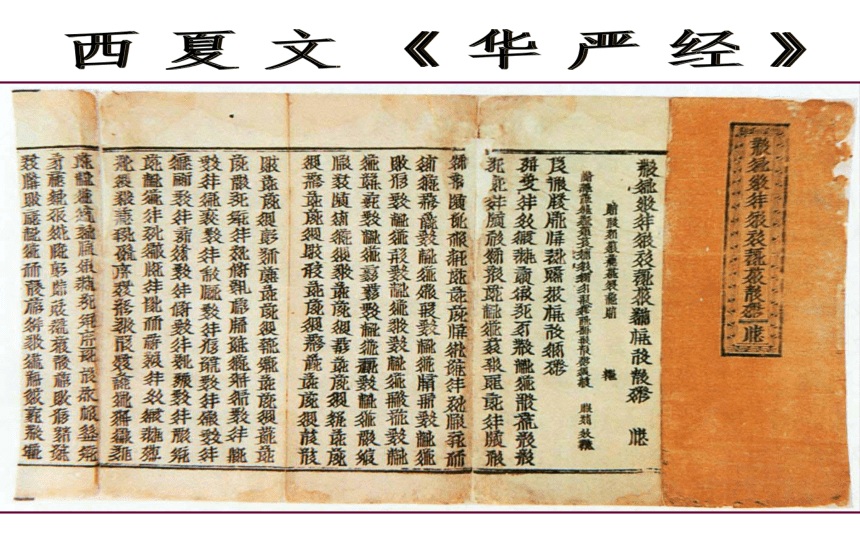

(2)西夏:元昊仿效唐 宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创 制西夏文字。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立契丹货币契丹鸡冠壶 人教版七年级下册第二单元

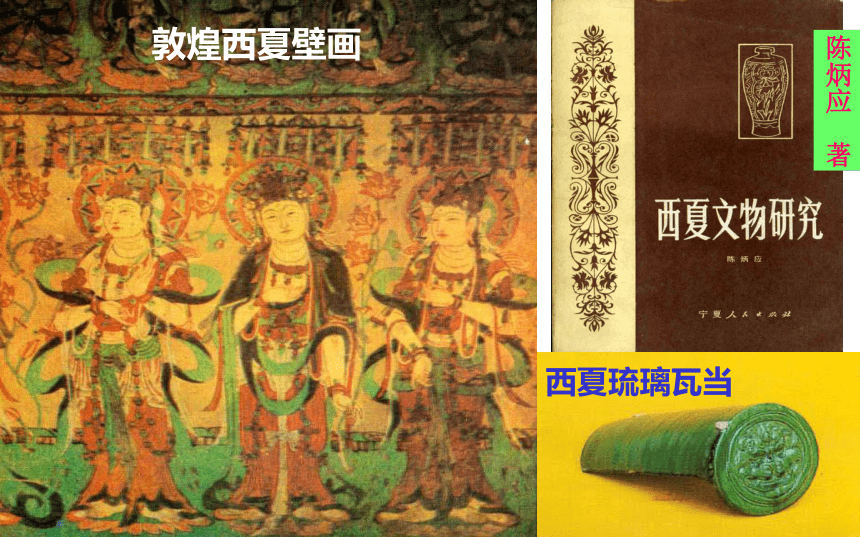

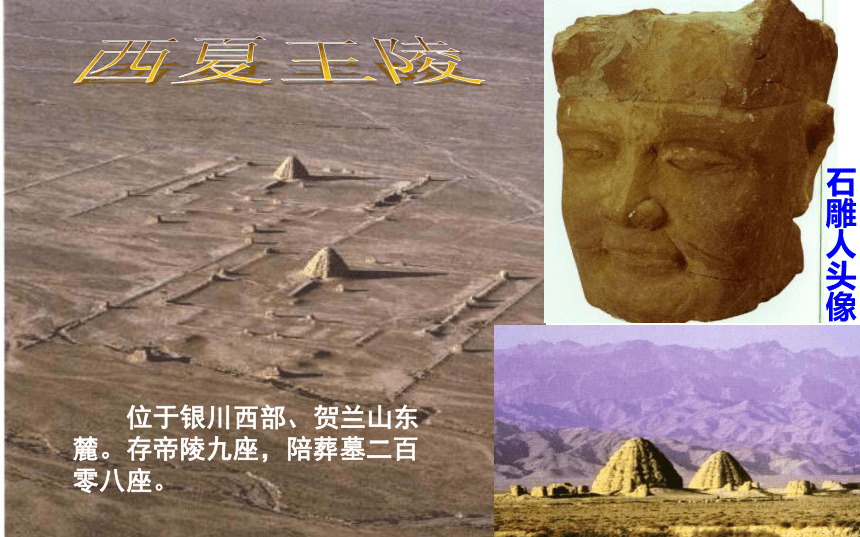

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立西夏铜牌西夏货币西夏文《华严经》敦煌西夏壁画西夏琉璃瓦当陈炳应 著西夏王陵石雕人头像 位于银川西部、贺兰山东麓。存帝陵九座,陪葬墓二百零八座。西夏王陵 坐落在银川市西郊、贺兰山东麓的西夏陵,距银川城区42公里,是历代西夏帝王的陵墓。西夏陵区东西约4公里,南北约10公里。在40多平方公里的范围内,陵区随地势错落布列着九座帝王陵墓和140多座官僚勋戚的陪葬墓。西夏陵每座帝陵都各自成为一个独立的完整建筑群,各个陵园方向都朝南偏东。规模与北京明十三陵相当。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立?隋唐:契丹族与汉族经济、文化联系密切;

?唐末:北方汉人避乱,辈出长城,带去先进技术和生活方式;

?9世纪后期:已有农耕、冶铁、纺织,开始建筑房屋、城邑。?生活在我国西北地区,原属羌族;

?唐:集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。发展生产,创制文字,国力不断增强。仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,鼓励垦荒,发展经济,创制文字。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立合作探究 契丹族(辽)和党项族(西夏)的兴起并逐渐强大有哪些相同点?1、都重视学习中原文化,制定各项典章制度、并创制本民族文字;

2、重视农耕,发展经济。

人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧 耶律德光在位时,契丹从后晋皇帝石敬瑭手中得到幽云十六州。幽云往事 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧友好和平战争北伐失利守内虚外 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧友好和平战争战争(澶州之战) 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立澶渊之战 1004年秋,辽军进攻北宋,寇准坚决主张抵抗,宋真宗亲征,在澶州打退辽军。 1005年,辽宋达成和议,辽撤兵,北宋答应送辽岁币银10万两,绢10万两,双方为兄弟之国,这就是历史上的“澶渊之盟”。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立澶州之战宋军打退辽军澶渊之盟二、辽与北宋的和战内容:?双方撤军,各守疆界;

?北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”。澶渊之盟影响:

积极:?此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面;

?促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利

于经济的交流和发展;

? 促进了民族交融;

消极:加重了北宋人民的负担。 澶渊之盟后,宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不识干戈(战争)”。这说明( )

A.北宋的军事力量遭到极大的削弱

B.宋辽之间维持了长久的和平局面

C.北方社会经济出现了繁荣局面

D.宋辽双方建立了平等友好的关系 B 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、西夏与北宋的关系战争连年的战争使西夏受到很大损失,人民处于困苦之中元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,重新开放边境贸易市场。 宋夏边界贸易兴旺阅读课文36页第一段,思考并回答下列问题:1.元昊称帝以后,西夏与北宋关系怎样?2.后来西夏为什么与北宋议和?3.订立宋夏和约内容是什么?4.宋夏和议有什么作用? 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立议一议 北宋与辽、西夏订立合约,对社会经济和民众生活有什么影响?避免了战争带来的破坏,促进了边疆地区的贸易与开发,有利于经济文化的交流和发展;

合约有利于边疆地区的民众生活环境的相对安定,加深了各族人民之间的了解,促进了民族交融。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立课堂小结:西夏

(1038,党项族,元昊,兴庆府)辽(契丹)

(916,契丹族,耶律阿保机,上京临潢府)北宋

(960,汉族,赵匡胤,开封)共同开发东北、西北战→和战--------------->和

(澶渊之盟)课后习题1.下面这道连线题搭配正确的是( )

①辽﹣契丹族 ②西夏﹣元昊 ③秦﹣鲜卑族

④北宋﹣赵匡胤 ⑤隋﹣李渊

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金BA课后习题3.以下选项不属于北宋与西夏和谈后带来的结果是( )

A.西夏皇帝向北宋称臣

B.北宋定期给西夏岁币

C.西夏、北宋双方商业互不往来

D.宋夏边境安宁,生产贸易兴旺C4.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元C5.公元1038年少数民族首领元昊建立的政权在右图A、B、C、D中的哪一处( )C6.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )C7.宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担

②促进了宋与西夏的和平交往

③推动了西北边境地区的发展

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④B8.电视剧《杨门虎将》中辽军大举进攻北宋,一直打到澶州城下,力劝皇帝御驾亲征的人物是( )

A.石敬瑭 B.岳飞 C.李纲 D.寇准9、宋与辽、夏议和的相同点是( )

A.宋向少数民族政权称臣 B.宋向少数民族政权送岁币

C.划定双方的边界 D.少数民族的军队撤走DB请回答:

(1)材料一中的“朝廷”指什么政权?“蕃”在这里主要是指哪一少数民族?

(2)哪一历史“文献”直接导致“(辽)与朝廷和好年深”?简述该“文献”的主要内容。

(3)依据所学内容回答:为什么常年生活在辽境的汉族人“忘南顾之心”?(1)北宋;契丹族。

(2)“澶渊之盟”,

主要内容:辽退兵,宋辽各守疆界,北宋每年送给辽银和绢。影响:宋辽间出现一百多年相对和平的局面。

(3)辽统治者在效仿中原制度的同时,注意减轻赋役,奖励垦荒。10.材料分析题

材料一 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居、不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

材料二 辽统治者迁移大批汉族人口北上,促进了经济交流和民族融合,长年生活在辽境的汉族人在当地安居乐业,而“忘南顾之心”。(1)契丹和党项后来分别建立了哪一少数民族政权?(2)辽和西夏都在哪些方面仿效中原王朝,起到了什么积极作用?辽和西夏 11.自契丹取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。 得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

—— 李焘:《续资治通鉴长编》重视儒学;开设科举;模仿中原的政治制度;模仿汉字创造本民族文字。

积极作用:促进了民族交融。。 历史发展趋势

少数民族在征服中原汉族统治者的过程中,吸收了中原先进的政治制度和文化内容,他们都为统一多民族国家的发展贡献了自己的力量。

总而言之,民族关系的主流是民族交融。探史明理 1. 北宋与辽、西夏之间的战争性质就交战双方来说有何不同?北宋与辽、西夏战争,只是中华民族大家庭

内部的兄弟之争,不是侵略和反侵略的战争。

就其正义性而言,当时的辽、西夏政权是以劫

掠和扩大势力为目的而发动战争,是非正义

的;北宋军民的抗辽、西夏斗争维护了中原和

南方社会的相对稳定和生产发展,是正义的。探史明理 2. 北宋与辽、西夏之间的战争给双方带来什么影响?加重了双方百姓的负担;

使人民蒙受了屠杀和焚掠等空前的战

争灾难;

造成国库空虚,严重影响互市贸易和

经济文化交流;

激化了民族矛盾和社会阶级矛盾。探史明理 3. 北宋与辽、西夏由战争走向议和的原因是什么?双方都不具备彻底战胜对方的实力;

战争耗费了大量的人力财力,破坏了双

方的正常贸易,严重影响人民日常生活;

人民反对战争;

北宋统治者软弱无能。探史明理4. 怎样评价北宋与辽、西夏之间的议和?议和是双方实力均衡的产物;

加重了北宋人民负担;

使南北贯通,互市不绝,有利于经济

贸易往来;

促进了民族融合。

“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的较高的文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”

——马克思

辽宋夏金元时期 第7课

辽、西夏与北宋的并立 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 局 部统一第7课 辽、西夏与北宋的并立辽、西夏、北宋并立 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立一、辽与西夏的建立 辽、夏分别由什么民族、何人在何时建立?定都哪里?完成以下表格。10世纪初(916年)11世纪前期( 1038年 )960年 赵匡胤开封(汴京) 汉族耶律阿保机 上京 临潢府 契丹族 元昊 兴庆(银川) 党项族 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立?隋唐:契丹族与汉族经济、文化联系密切;

?唐末:北方汉人避乱,北出长城,带去先进技术和生活方式;

?9世纪后期:已有农耕、冶铁、纺织,开始建筑房屋、城邑。?生活在我国西北地区,原属羌族;

?唐:集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立契丹族与党项族契丹族党项族读教材,分析讨论辽和西夏采取了哪些措施以巩固政权?

(1)辽:阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

(2)西夏:元昊仿效唐 宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创 制西夏文字。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立契丹货币契丹鸡冠壶 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立西夏铜牌西夏货币西夏文《华严经》敦煌西夏壁画西夏琉璃瓦当陈炳应 著西夏王陵石雕人头像 位于银川西部、贺兰山东麓。存帝陵九座,陪葬墓二百零八座。西夏王陵 坐落在银川市西郊、贺兰山东麓的西夏陵,距银川城区42公里,是历代西夏帝王的陵墓。西夏陵区东西约4公里,南北约10公里。在40多平方公里的范围内,陵区随地势错落布列着九座帝王陵墓和140多座官僚勋戚的陪葬墓。西夏陵每座帝陵都各自成为一个独立的完整建筑群,各个陵园方向都朝南偏东。规模与北京明十三陵相当。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立?隋唐:契丹族与汉族经济、文化联系密切;

?唐末:北方汉人避乱,辈出长城,带去先进技术和生活方式;

?9世纪后期:已有农耕、冶铁、纺织,开始建筑房屋、城邑。?生活在我国西北地区,原属羌族;

?唐:集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。发展生产,创制文字,国力不断增强。仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,鼓励垦荒,发展经济,创制文字。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立合作探究 契丹族(辽)和党项族(西夏)的兴起并逐渐强大有哪些相同点?1、都重视学习中原文化,制定各项典章制度、并创制本民族文字;

2、重视农耕,发展经济。

人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧 耶律德光在位时,契丹从后晋皇帝石敬瑭手中得到幽云十六州。幽云往事 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧友好和平战争北伐失利守内虚外 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、辽与北宋的和战冲突加剧友好和平战争战争(澶州之战) 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立澶渊之战 1004年秋,辽军进攻北宋,寇准坚决主张抵抗,宋真宗亲征,在澶州打退辽军。 1005年,辽宋达成和议,辽撤兵,北宋答应送辽岁币银10万两,绢10万两,双方为兄弟之国,这就是历史上的“澶渊之盟”。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立澶州之战宋军打退辽军澶渊之盟二、辽与北宋的和战内容:?双方撤军,各守疆界;

?北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”。澶渊之盟影响:

积极:?此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面;

?促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利

于经济的交流和发展;

? 促进了民族交融;

消极:加重了北宋人民的负担。 澶渊之盟后,宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不识干戈(战争)”。这说明( )

A.北宋的军事力量遭到极大的削弱

B.宋辽之间维持了长久的和平局面

C.北方社会经济出现了繁荣局面

D.宋辽双方建立了平等友好的关系 B 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立二、西夏与北宋的关系战争连年的战争使西夏受到很大损失,人民处于困苦之中元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,重新开放边境贸易市场。 宋夏边界贸易兴旺阅读课文36页第一段,思考并回答下列问题:1.元昊称帝以后,西夏与北宋关系怎样?2.后来西夏为什么与北宋议和?3.订立宋夏和约内容是什么?4.宋夏和议有什么作用? 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立议一议 北宋与辽、西夏订立合约,对社会经济和民众生活有什么影响?避免了战争带来的破坏,促进了边疆地区的贸易与开发,有利于经济文化的交流和发展;

合约有利于边疆地区的民众生活环境的相对安定,加深了各族人民之间的了解,促进了民族交融。 人教版七年级下册第二单元

辽宋夏金元时期 第7课 辽、西夏与北宋的并立课堂小结:西夏

(1038,党项族,元昊,兴庆府)辽(契丹)

(916,契丹族,耶律阿保机,上京临潢府)北宋

(960,汉族,赵匡胤,开封)共同开发东北、西北战→和战--------------->和

(澶渊之盟)课后习题1.下面这道连线题搭配正确的是( )

①辽﹣契丹族 ②西夏﹣元昊 ③秦﹣鲜卑族

④北宋﹣赵匡胤 ⑤隋﹣李渊

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金BA课后习题3.以下选项不属于北宋与西夏和谈后带来的结果是( )

A.西夏皇帝向北宋称臣

B.北宋定期给西夏岁币

C.西夏、北宋双方商业互不往来

D.宋夏边境安宁,生产贸易兴旺C4.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元C5.公元1038年少数民族首领元昊建立的政权在右图A、B、C、D中的哪一处( )C6.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是( )C7.宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担

②促进了宋与西夏的和平交往

③推动了西北边境地区的发展

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④B8.电视剧《杨门虎将》中辽军大举进攻北宋,一直打到澶州城下,力劝皇帝御驾亲征的人物是( )

A.石敬瑭 B.岳飞 C.李纲 D.寇准9、宋与辽、夏议和的相同点是( )

A.宋向少数民族政权称臣 B.宋向少数民族政权送岁币

C.划定双方的边界 D.少数民族的军队撤走DB请回答:

(1)材料一中的“朝廷”指什么政权?“蕃”在这里主要是指哪一少数民族?

(2)哪一历史“文献”直接导致“(辽)与朝廷和好年深”?简述该“文献”的主要内容。

(3)依据所学内容回答:为什么常年生活在辽境的汉族人“忘南顾之心”?(1)北宋;契丹族。

(2)“澶渊之盟”,

主要内容:辽退兵,宋辽各守疆界,北宋每年送给辽银和绢。影响:宋辽间出现一百多年相对和平的局面。

(3)辽统治者在效仿中原制度的同时,注意减轻赋役,奖励垦荒。10.材料分析题

材料一 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居、不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

材料二 辽统治者迁移大批汉族人口北上,促进了经济交流和民族融合,长年生活在辽境的汉族人在当地安居乐业,而“忘南顾之心”。(1)契丹和党项后来分别建立了哪一少数民族政权?(2)辽和西夏都在哪些方面仿效中原王朝,起到了什么积极作用?辽和西夏 11.自契丹取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。 得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

—— 李焘:《续资治通鉴长编》重视儒学;开设科举;模仿中原的政治制度;模仿汉字创造本民族文字。

积极作用:促进了民族交融。。 历史发展趋势

少数民族在征服中原汉族统治者的过程中,吸收了中原先进的政治制度和文化内容,他们都为统一多民族国家的发展贡献了自己的力量。

总而言之,民族关系的主流是民族交融。探史明理 1. 北宋与辽、西夏之间的战争性质就交战双方来说有何不同?北宋与辽、西夏战争,只是中华民族大家庭

内部的兄弟之争,不是侵略和反侵略的战争。

就其正义性而言,当时的辽、西夏政权是以劫

掠和扩大势力为目的而发动战争,是非正义

的;北宋军民的抗辽、西夏斗争维护了中原和

南方社会的相对稳定和生产发展,是正义的。探史明理 2. 北宋与辽、西夏之间的战争给双方带来什么影响?加重了双方百姓的负担;

使人民蒙受了屠杀和焚掠等空前的战

争灾难;

造成国库空虚,严重影响互市贸易和

经济文化交流;

激化了民族矛盾和社会阶级矛盾。探史明理 3. 北宋与辽、西夏由战争走向议和的原因是什么?双方都不具备彻底战胜对方的实力;

战争耗费了大量的人力财力,破坏了双

方的正常贸易,严重影响人民日常生活;

人民反对战争;

北宋统治者软弱无能。探史明理4. 怎样评价北宋与辽、西夏之间的议和?议和是双方实力均衡的产物;

加重了北宋人民负担;

使南北贯通,互市不绝,有利于经济

贸易往来;

促进了民族融合。

“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的较高的文明所征服,这是一条永恒的历史规律。”

——马克思

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源