广东省深圳外国语学校2015-2016学年人教版历史(理科)必修三第15课《新文化运动与马克思主义的传播》课件 (共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳外国语学校2015-2016学年人教版历史(理科)必修三第15课《新文化运动与马克思主义的传播》课件 (共34张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第15课 新文化运动与马克思主义的传播

课程标准:

概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

简述马克思主义在中国传播的史实,认识马克思主义对中国历史发展的重大意义。

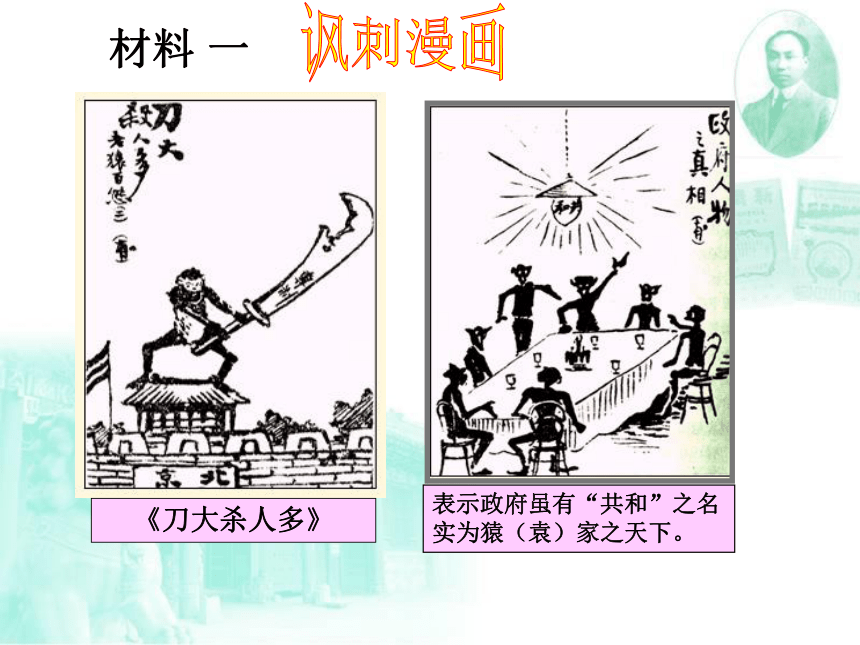

材料 一

表示政府虽有“共和”之名实为猿(袁)家之天下。

《刀大杀人多》

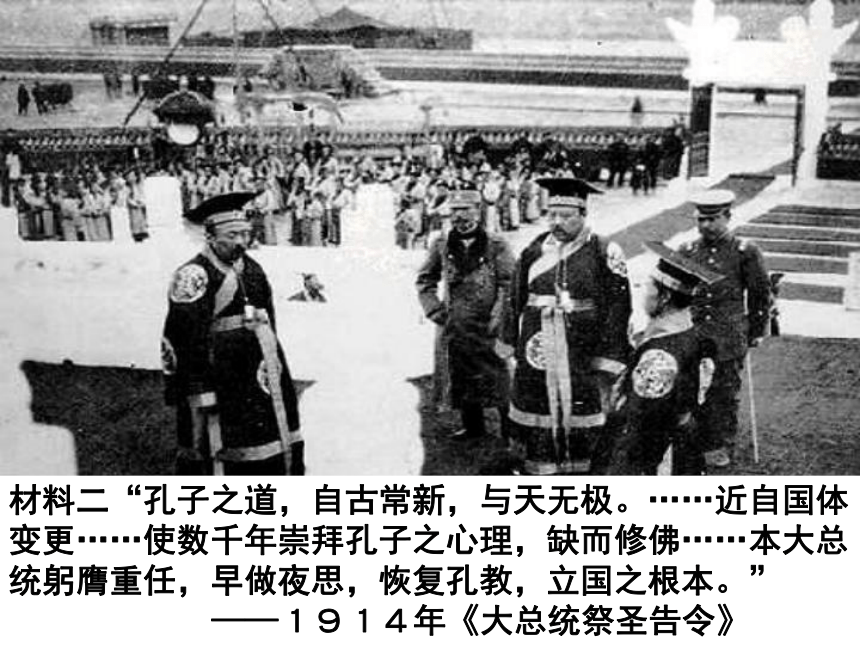

1914年袁世凯复辟期间到天坛拜祭

材料二“孔子之道,自古常新,与天无极。……近自国体变更……使数千年崇拜孔子之心理,缺而修佛……本大总统躬膺重任,早做夜思,恢复孔教,立国之根本。”

——1914年《大总统祭圣告令》

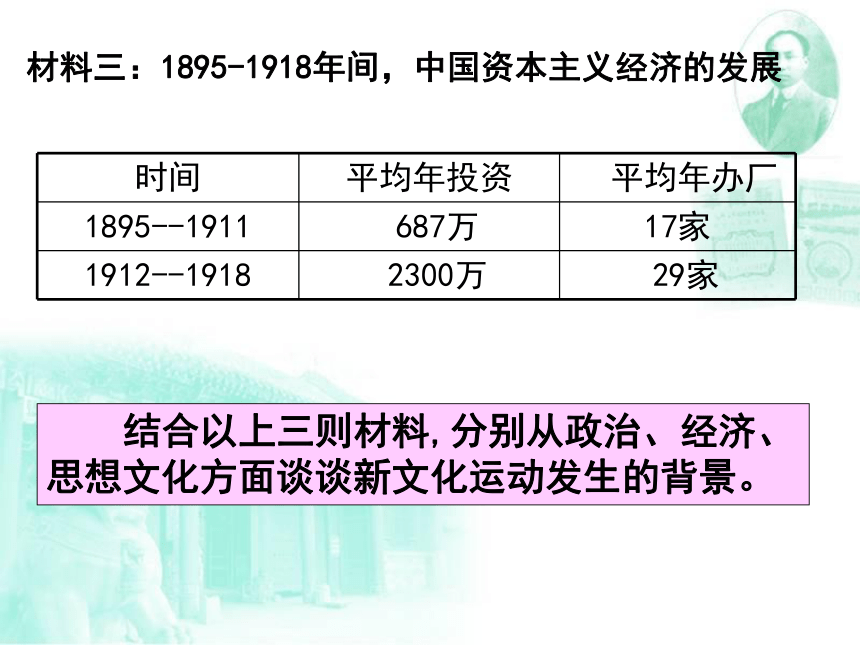

材料三:1895-1918年间,中国资本主义经济的发展

时间 平均年投资 平均年办厂

1895--1911 687万 17家

1912--1918 2300万 29家

结合以上三则材料,分别从政治、经济、思想文化方面谈谈新文化运动发生的背景。

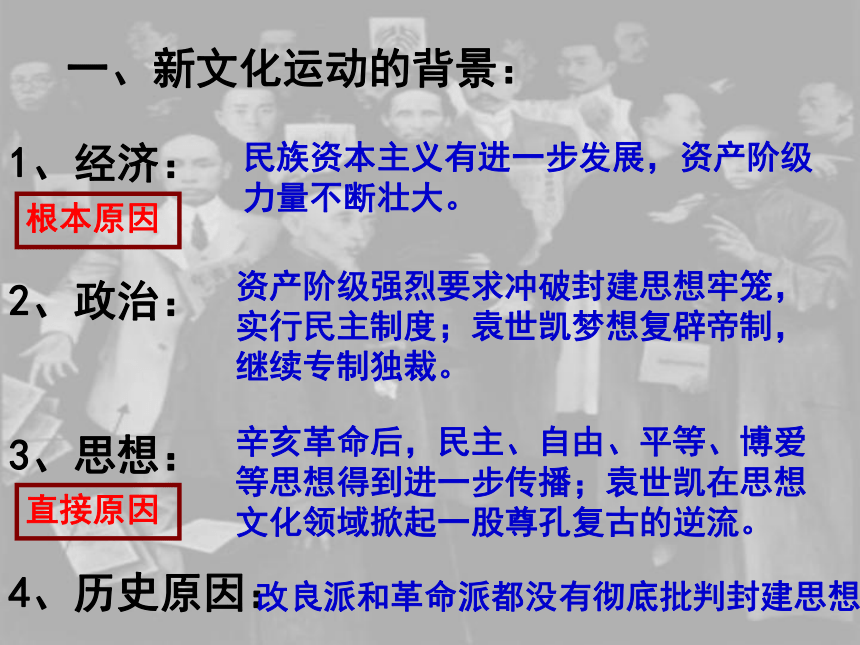

一、新文化运动的背景:

1、经济:

2、政治:

3、思想:

4、历史原因:

民族资本主义有进一步发展,资产阶级力量不断壮大。

资产阶级强烈要求冲破封建思想牢笼,实行民主制度;袁世凯梦想复辟帝制,继续专制独裁。

辛亥革命后,民主、自由、平等、博爱等思想得到进一步传播;袁世凯在思想文化领域掀起一股尊孔复古的逆流。

改良派和革命派都没有彻底批判封建思想

根本原因

直接原因

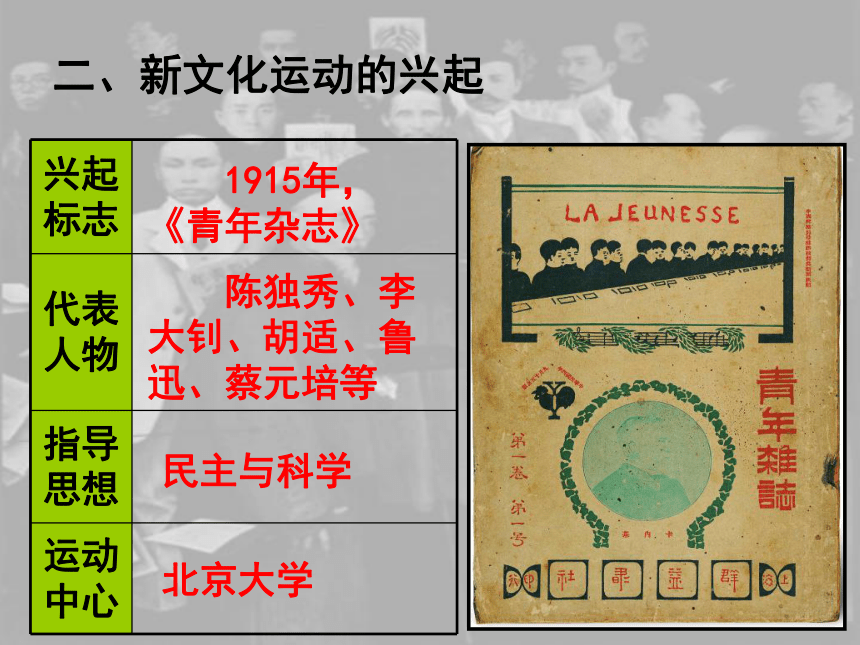

二、新文化运动的兴起

兴起标志

代表人物

指导思想

运动中心

1915年,《青年杂志》

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、蔡元培等

北京大学

民主与科学

“青春如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。人身遵循新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞则人身死;社会遵循新陈代谢之道则隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。”

——陈独秀《敬告青年》

陈独秀对青年的六项希望:

“自主的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”、“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”

北京大学

北京大学的前身是京师大学堂,创立于1898年。当时入学者,多为出身举人、进士的京官,校舍在马神庙公主府。八国联军侵占北京时,一度停办。辛丑后续办,并增设速成科,分仕学,师范两馆。1903年增设进士馆,译学馆、医学馆等。清末宣统年间,改办分科大学,设有经、法、文、工、商等科。1912年改为北京大学。1912—1916年先后任北京大学校长的分别是严复、何时、胡仁源等。蔡元培于1917年任北京大学校长,将北京大学逐步改为文、理、法三科,并进行大刀阔斧的改革。

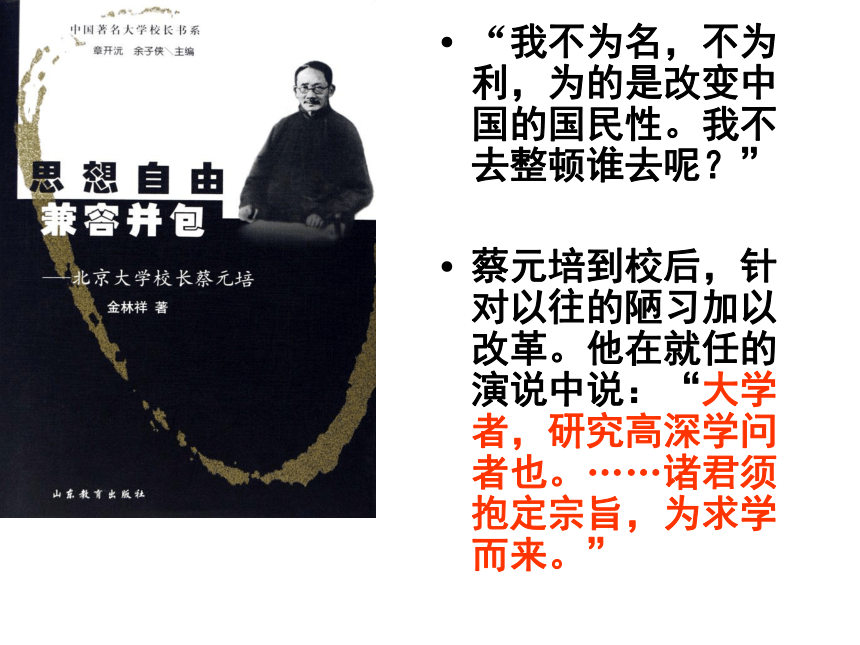

“我不为名,不为利,为的是改变中国的国民性。我不去整顿谁去呢?”

蔡元培到校后,针对以往的陋习加以改革。他在就任的演说中说:“大学者,研究高深学问者也。……诸君须抱定宗旨,为求学而来。”

《宽容》(又名《北大钟声》),油画,1988年,中国国家博物馆藏。作者:沈嘉蔚。

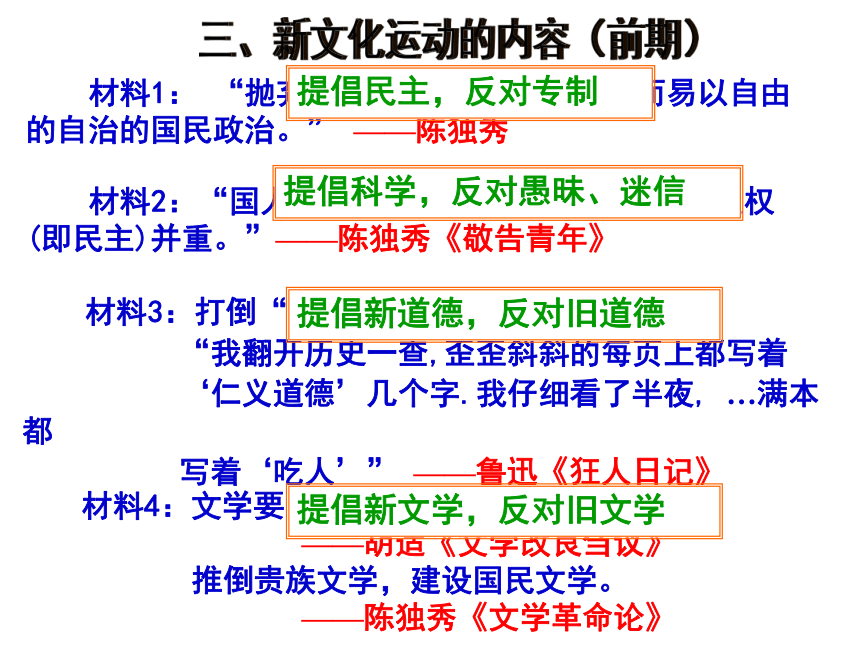

材料2:“国人等欲脱蒙昧时代,…当以科学与人权(即民主)并重。”——陈独秀《敬告青年》

材料1: “抛弃官僚的专制的个人政治,而易以自由的自治的国民政治。” ——陈独秀

材料3:打倒“孔家店”——吴虞

“我翻开历史一查,歪歪斜斜的每页上都写着

‘仁义道德’几个字.我仔细看了半夜, …满本都

写着‘吃人’” ——鲁迅《狂人日记》

材料4:文学要“须不避俗字俗语”

——胡适《文学改良刍议》

推倒贵族文学,建设国民文学。

——陈独秀《文学革命论》

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对愚昧、迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

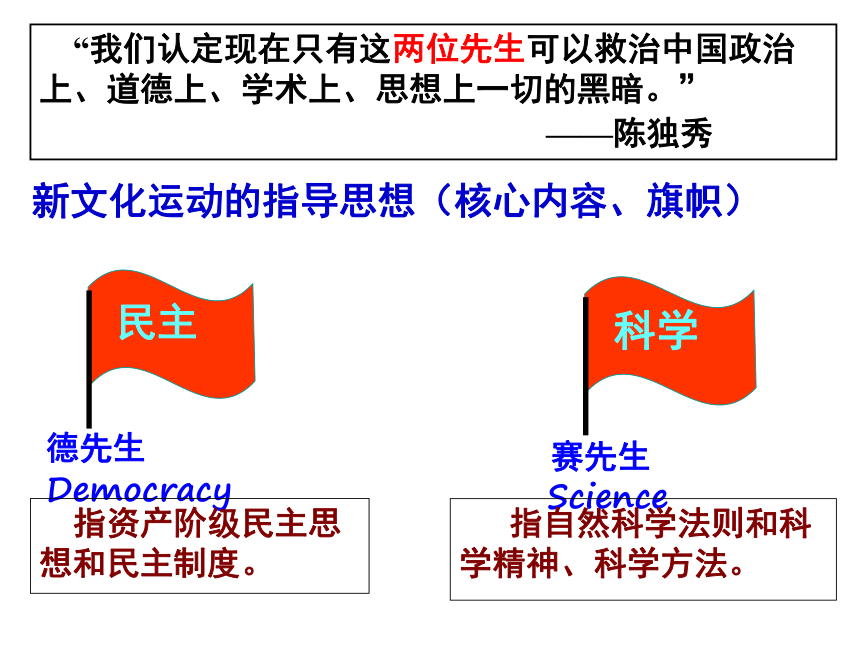

新文化运动的指导思想(核心内容、旗帜)

德先生 Democracy

赛先生 Science

科学

民主

“我们认定现在只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”

——陈独秀

指资产阶级民主思想和民主制度。

指自然科学法则和科学精神、科学方法。

德先生:是指英文democracy,意为民主。就是每个人“各有自主之权”,“脱离奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格”。

赛先生:是指英文science,意为科学,即“以科学说明真理,事事求诸证实”。

封建专制

愚昧迷信

民主与科学是新文化运动的核心内容,为什么要提出这个口号?

目的:提倡民主反对专制,提倡科学反对封建迷信和愚昧,实质是以西方资产阶级文明批判中国的封建主义。

新道德、旧道德是指什么? 新文化运动为什么要把斗争矛头指向儒家传统道德?

“打倒孔家店”

“愚之信仰共和,必排孔教”。——陈独秀

孔子是“历代专制之护符”。 ——李大钊

“孝”——“不犯上作乱,把中国弄成一制造

顺民的大工厂。”

——吴虞《说孝》

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’……

四千年来时时吃人的地方,今天才明白,我也在其中混了多年……

没有吃过人的孩子,或者还有?救救孩子

你们立刻改了,从真心改起!你们要晓得将来是容不得吃人的人……”

——鲁迅《狂人日记》

揭露旧中国几千年的封建统治和封建礼教吃人的本质

——打倒吃人的孔教

抨击得最猛烈的人是谁?

20年代初的《新青年》杂志中一篇题目为 《一个贞烈的女孩子》的文章。

文章描写一个14岁的望门寡,被她父亲关在屋里强迫自杀,惨状触目惊心。 父亲让女儿饿死。饿到第四天,女孩哭着喊饿,她的父亲循循善诱地说:“阿毛, 你怎么这样的糊涂?我自从得了吴家那孩子的死信,就拿定主意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成你一生名节,做个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算叫你绝粒。我为什么这样办呢?因为上吊服毒跳井那些办法,都非自己动手不可,你是个14岁的孩子, 如何能够办到的?我因为这件事情,很费了踌躇,后来还是你大舅来,替我想出这个法 子,叫你坐在屋子里从从容容地绝粒而死。这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子,都添许多的光彩,你老子娘沾你的光,更不用说了。你要明白,这样的做法,不是逼迫你,实在是成全你,你不懂得我成全你的意思,反要怨我,真真是不懂事极了!”

饿到第六天,她的母亲不忍心了,劝她父亲干脆送点毒药进去,早早“成全”算了。 她父亲却说:“你要晓得我们县里的乡风。凡是绝粒殉节的,都是要先报官。因为绝粒是一件顶难能而又顶可贵的事,到了临死的时候,县官还要亲自去上香敬酒,行三揖的礼节,表示他敬重烈女的意思,好教一般妇女都拿来做榜样。有这个成例在先,我们也不能不从俗。阿毛绝粒的第二天,我已托大勇爷禀报县官了。现在又叫她服毒,那服过毒的人,临死的时候,脸上要变青黑色,有的还要七窍流血。县官将来一定是要来上香 的,他是常常验尸的人,如何能瞒过他的眼?这岂不是有心欺骗父母官吗?我如何担得起?”

阿毛在第七天饿死了。县官送来一块匾,上题四个大字—一“贞烈可风”。

旧道德 新道德(“打倒孔家店”)

旧道德:

指孔子学说为代表的儒家传统道

德。其核心内容是三纲五常。历代

统治者以此来束缚人们的思想。

新道德:指男女平等、个性解放等

两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞还。 剩下那一个,孤单怪可怜。 也无心上天,天上太孤单。

(胡适,1917年《新青年》)

提倡新文学,反对旧文学

中国第一首白话诗

朋友

教我如何不想她

刘半农 天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!

微风吹动了我头发,教我如何不想她? ……

枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。啊!

西天还有些残霞,教我如何不想她?

四、新文化运动的评价

1.民主科学的弘扬,动摇了封建思想的统治地位

2.推动了中国自然科学的发展,青年的思想得到空前解放

3.为马克思主义的传播创造了条件

积极性:

局限性:

1.没有同群众运动相结合

2.对东西方文化绝对肯定或否定

性 质

4.对五四运动的爆发起到宣传动员作用奠基

资产阶级领导的反封建的思想解放运动

十月革命胜利

十月革命后,马克思主义传入中国。

五、新文化运动的发展

李大钊

举起社会主义大旗之第一人

1918《布尔什维主义的胜利》

《庶民的胜利》

《法俄革命之比较》

1919《我的马克思主义观》

宣传十月革命,介绍社会主义

陈独秀 毛泽东 邓中夏

蔡和森 瞿秋白 周恩来

马克思主义的传播、影响

(1)十月革命后,马克思主义传入中国。

(2)五四运动促进了马克思主义传播。

(3)使一批先进的知识分子选择了马克思主义。

(4)各地建立共产党早期组织,有计划宣传马克思主义。

(5)1921年,中共诞生。

初期

后期

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

兴起

传播社会主义思想

(十月革命以后)

1915年陈独秀在上海创办青年杂志

新文化运动的发展阶段:

小结:

新文化运动“新”在何处?

前期:彻底批判封建思想

后期:宣传马克思主义

问题探究

1、前期新文化运动与辛亥革命的内在一致性是:

A、坚持反封建 B、消除清朝残余

C、反对尊孔复古 D、开展文学革命

2、1918年,新文化运动出现了新的发展,这里的“新”,指的是:

A.改变了对东西方文化的看法 B.系统地介绍了马克思主义

C.开始宣传十月革命

D.以进化论为指导思想

3、1913年江苏第一师范学校招考生徒,应考者三百余人,皆中小学生也。在300多名应试者中,崇拜孔孟者有218人占三分之二强。1924年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,题为“你心目中国内或世界大人物,是哪位?”结果孙文(孙中山)占近二分之一。出现这种变化的原因是 :

A、 戊戌变法 B 、 辛亥革命

C、 新文化运动 D 、 尊孔复古

4、毛泽东在《反对党八股》中指出了前期新文化运动的领导人物“对于现状,对于历史,对于外国事物……所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓好,一切皆好。”造成这种状况的主要原因是他们:

A.脱离广大人民群众

B.一定程度上受到封建思想束缚 C.没有马克思主义的批判精神

D.没有接受俄国十月革命的经验

第15课 新文化运动与马克思主义的传播

课程标准:

概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

简述马克思主义在中国传播的史实,认识马克思主义对中国历史发展的重大意义。

材料 一

表示政府虽有“共和”之名实为猿(袁)家之天下。

《刀大杀人多》

1914年袁世凯复辟期间到天坛拜祭

材料二“孔子之道,自古常新,与天无极。……近自国体变更……使数千年崇拜孔子之心理,缺而修佛……本大总统躬膺重任,早做夜思,恢复孔教,立国之根本。”

——1914年《大总统祭圣告令》

材料三:1895-1918年间,中国资本主义经济的发展

时间 平均年投资 平均年办厂

1895--1911 687万 17家

1912--1918 2300万 29家

结合以上三则材料,分别从政治、经济、思想文化方面谈谈新文化运动发生的背景。

一、新文化运动的背景:

1、经济:

2、政治:

3、思想:

4、历史原因:

民族资本主义有进一步发展,资产阶级力量不断壮大。

资产阶级强烈要求冲破封建思想牢笼,实行民主制度;袁世凯梦想复辟帝制,继续专制独裁。

辛亥革命后,民主、自由、平等、博爱等思想得到进一步传播;袁世凯在思想文化领域掀起一股尊孔复古的逆流。

改良派和革命派都没有彻底批判封建思想

根本原因

直接原因

二、新文化运动的兴起

兴起标志

代表人物

指导思想

运动中心

1915年,《青年杂志》

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、蔡元培等

北京大学

民主与科学

“青春如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。人身遵循新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞则人身死;社会遵循新陈代谢之道则隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。”

——陈独秀《敬告青年》

陈独秀对青年的六项希望:

“自主的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”、“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”

北京大学

北京大学的前身是京师大学堂,创立于1898年。当时入学者,多为出身举人、进士的京官,校舍在马神庙公主府。八国联军侵占北京时,一度停办。辛丑后续办,并增设速成科,分仕学,师范两馆。1903年增设进士馆,译学馆、医学馆等。清末宣统年间,改办分科大学,设有经、法、文、工、商等科。1912年改为北京大学。1912—1916年先后任北京大学校长的分别是严复、何时、胡仁源等。蔡元培于1917年任北京大学校长,将北京大学逐步改为文、理、法三科,并进行大刀阔斧的改革。

“我不为名,不为利,为的是改变中国的国民性。我不去整顿谁去呢?”

蔡元培到校后,针对以往的陋习加以改革。他在就任的演说中说:“大学者,研究高深学问者也。……诸君须抱定宗旨,为求学而来。”

《宽容》(又名《北大钟声》),油画,1988年,中国国家博物馆藏。作者:沈嘉蔚。

材料2:“国人等欲脱蒙昧时代,…当以科学与人权(即民主)并重。”——陈独秀《敬告青年》

材料1: “抛弃官僚的专制的个人政治,而易以自由的自治的国民政治。” ——陈独秀

材料3:打倒“孔家店”——吴虞

“我翻开历史一查,歪歪斜斜的每页上都写着

‘仁义道德’几个字.我仔细看了半夜, …满本都

写着‘吃人’” ——鲁迅《狂人日记》

材料4:文学要“须不避俗字俗语”

——胡适《文学改良刍议》

推倒贵族文学,建设国民文学。

——陈独秀《文学革命论》

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对愚昧、迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

新文化运动的指导思想(核心内容、旗帜)

德先生 Democracy

赛先生 Science

科学

民主

“我们认定现在只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”

——陈独秀

指资产阶级民主思想和民主制度。

指自然科学法则和科学精神、科学方法。

德先生:是指英文democracy,意为民主。就是每个人“各有自主之权”,“脱离奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格”。

赛先生:是指英文science,意为科学,即“以科学说明真理,事事求诸证实”。

封建专制

愚昧迷信

民主与科学是新文化运动的核心内容,为什么要提出这个口号?

目的:提倡民主反对专制,提倡科学反对封建迷信和愚昧,实质是以西方资产阶级文明批判中国的封建主义。

新道德、旧道德是指什么? 新文化运动为什么要把斗争矛头指向儒家传统道德?

“打倒孔家店”

“愚之信仰共和,必排孔教”。——陈独秀

孔子是“历代专制之护符”。 ——李大钊

“孝”——“不犯上作乱,把中国弄成一制造

顺民的大工厂。”

——吴虞《说孝》

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’……

四千年来时时吃人的地方,今天才明白,我也在其中混了多年……

没有吃过人的孩子,或者还有?救救孩子

你们立刻改了,从真心改起!你们要晓得将来是容不得吃人的人……”

——鲁迅《狂人日记》

揭露旧中国几千年的封建统治和封建礼教吃人的本质

——打倒吃人的孔教

抨击得最猛烈的人是谁?

20年代初的《新青年》杂志中一篇题目为 《一个贞烈的女孩子》的文章。

文章描写一个14岁的望门寡,被她父亲关在屋里强迫自杀,惨状触目惊心。 父亲让女儿饿死。饿到第四天,女孩哭着喊饿,她的父亲循循善诱地说:“阿毛, 你怎么这样的糊涂?我自从得了吴家那孩子的死信,就拿定主意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成你一生名节,做个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算叫你绝粒。我为什么这样办呢?因为上吊服毒跳井那些办法,都非自己动手不可,你是个14岁的孩子, 如何能够办到的?我因为这件事情,很费了踌躇,后来还是你大舅来,替我想出这个法 子,叫你坐在屋子里从从容容地绝粒而死。这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子,都添许多的光彩,你老子娘沾你的光,更不用说了。你要明白,这样的做法,不是逼迫你,实在是成全你,你不懂得我成全你的意思,反要怨我,真真是不懂事极了!”

饿到第六天,她的母亲不忍心了,劝她父亲干脆送点毒药进去,早早“成全”算了。 她父亲却说:“你要晓得我们县里的乡风。凡是绝粒殉节的,都是要先报官。因为绝粒是一件顶难能而又顶可贵的事,到了临死的时候,县官还要亲自去上香敬酒,行三揖的礼节,表示他敬重烈女的意思,好教一般妇女都拿来做榜样。有这个成例在先,我们也不能不从俗。阿毛绝粒的第二天,我已托大勇爷禀报县官了。现在又叫她服毒,那服过毒的人,临死的时候,脸上要变青黑色,有的还要七窍流血。县官将来一定是要来上香 的,他是常常验尸的人,如何能瞒过他的眼?这岂不是有心欺骗父母官吗?我如何担得起?”

阿毛在第七天饿死了。县官送来一块匾,上题四个大字—一“贞烈可风”。

旧道德 新道德(“打倒孔家店”)

旧道德:

指孔子学说为代表的儒家传统道

德。其核心内容是三纲五常。历代

统治者以此来束缚人们的思想。

新道德:指男女平等、个性解放等

两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞还。 剩下那一个,孤单怪可怜。 也无心上天,天上太孤单。

(胡适,1917年《新青年》)

提倡新文学,反对旧文学

中国第一首白话诗

朋友

教我如何不想她

刘半农 天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!

微风吹动了我头发,教我如何不想她? ……

枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。啊!

西天还有些残霞,教我如何不想她?

四、新文化运动的评价

1.民主科学的弘扬,动摇了封建思想的统治地位

2.推动了中国自然科学的发展,青年的思想得到空前解放

3.为马克思主义的传播创造了条件

积极性:

局限性:

1.没有同群众运动相结合

2.对东西方文化绝对肯定或否定

性 质

4.对五四运动的爆发起到宣传动员作用奠基

资产阶级领导的反封建的思想解放运动

十月革命胜利

十月革命后,马克思主义传入中国。

五、新文化运动的发展

李大钊

举起社会主义大旗之第一人

1918《布尔什维主义的胜利》

《庶民的胜利》

《法俄革命之比较》

1919《我的马克思主义观》

宣传十月革命,介绍社会主义

陈独秀 毛泽东 邓中夏

蔡和森 瞿秋白 周恩来

马克思主义的传播、影响

(1)十月革命后,马克思主义传入中国。

(2)五四运动促进了马克思主义传播。

(3)使一批先进的知识分子选择了马克思主义。

(4)各地建立共产党早期组织,有计划宣传马克思主义。

(5)1921年,中共诞生。

初期

后期

提倡民主,反对专制

提倡科学,反对迷信

提倡新道德,反对旧道德

提倡新文学,反对旧文学

兴起

传播社会主义思想

(十月革命以后)

1915年陈独秀在上海创办青年杂志

新文化运动的发展阶段:

小结:

新文化运动“新”在何处?

前期:彻底批判封建思想

后期:宣传马克思主义

问题探究

1、前期新文化运动与辛亥革命的内在一致性是:

A、坚持反封建 B、消除清朝残余

C、反对尊孔复古 D、开展文学革命

2、1918年,新文化运动出现了新的发展,这里的“新”,指的是:

A.改变了对东西方文化的看法 B.系统地介绍了马克思主义

C.开始宣传十月革命

D.以进化论为指导思想

3、1913年江苏第一师范学校招考生徒,应考者三百余人,皆中小学生也。在300多名应试者中,崇拜孔孟者有218人占三分之二强。1924年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,题为“你心目中国内或世界大人物,是哪位?”结果孙文(孙中山)占近二分之一。出现这种变化的原因是 :

A、 戊戌变法 B 、 辛亥革命

C、 新文化运动 D 、 尊孔复古

4、毛泽东在《反对党八股》中指出了前期新文化运动的领导人物“对于现状,对于历史,对于外国事物……所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓好,一切皆好。”造成这种状况的主要原因是他们:

A.脱离广大人民群众

B.一定程度上受到封建思想束缚 C.没有马克思主义的批判精神

D.没有接受俄国十月革命的经验

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术