广东省深圳市沙井中学2015年高考语文 语文时评类作文的写作学案

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市沙井中学2015年高考语文 语文时评类作文的写作学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 128.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

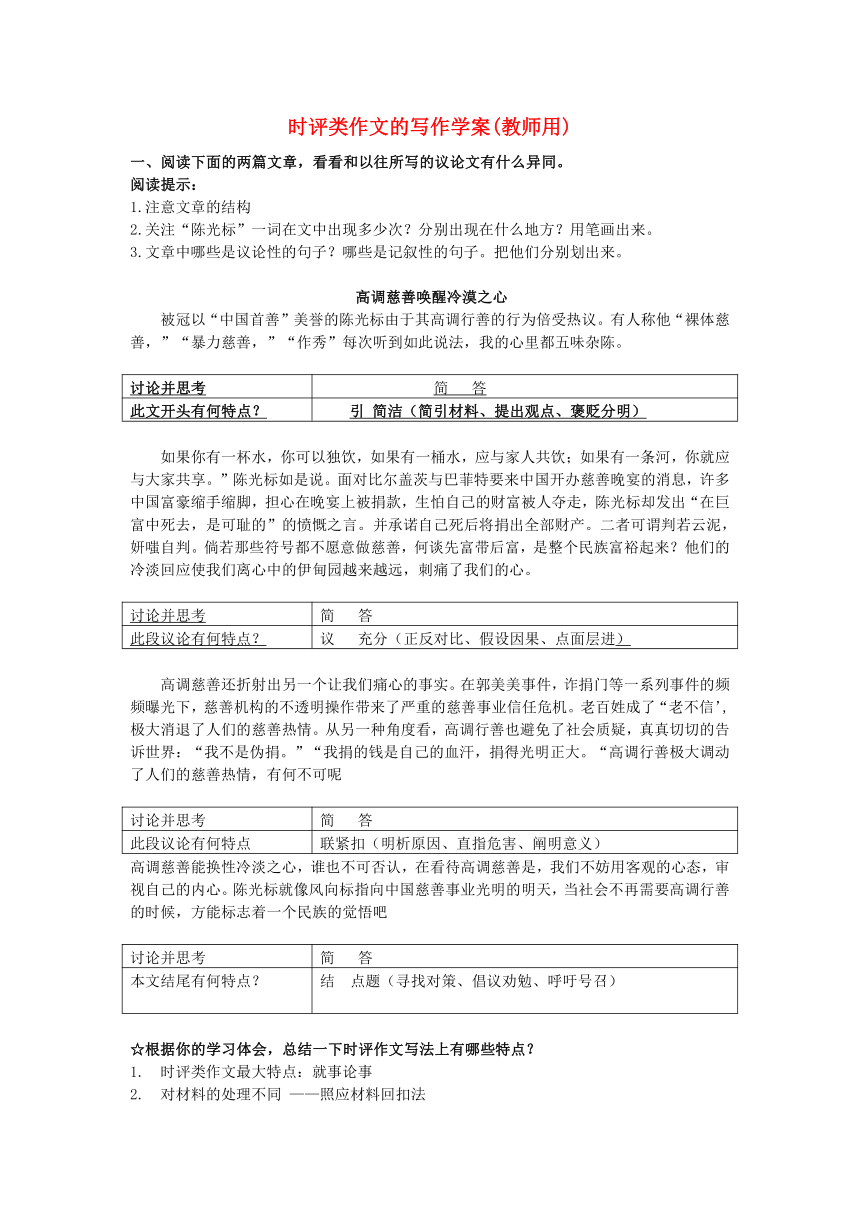

时评类作文的写作学案(教师用)

一、阅读下面的两篇文章,看看和以往所写的议论文有什么异同。

阅读提示:

1.注意文章的结构

2.关注“陈光标”一词在文中出现多少次?分别出现在什么地方?用笔画出来。

3.文章中哪些是议论性的句子?哪些是记叙性的句子。把他们分别划出来。

高调慈善唤醒冷漠之心

被冠以“中国首善”美誉的陈光标由于其高调行善的行为倍受热议。有人称他“裸体慈善,”“暴力慈善,”“作秀”每次听到如此说法,我的心里都五味杂陈。

讨论并思考

简

答

此文开头有何特点?

引

简洁(简引材料、提出观点、褒贬分明)

如果你有一杯水,你可以独饮,如果有一桶水,应与家人共饮;如果有一条河,你就应与大家共享。”陈光标如是说。面对比尔盖茨与巴菲特要来中国开办慈善晚宴的消息,许多中国富豪缩手缩脚,担心在晚宴上被捐款,生怕自己的财富被人夺走,陈光标却发出“在巨富中死去,是可耻的”的愤慨之言。并承诺自己死后将捐出全部财产。二者可谓判若云泥,妍嗤自判。倘若那些符号都不愿意做慈善,何谈先富带后富,是整个民族富裕起来?他们的冷淡回应使我们离心中的伊甸园越来越远,刺痛了我们的心。

讨论并思考

简

答

此段议论有何特点?

议

充分(正反对比、假设因果、点面层进)

高调慈善还折射出另一个让我们痛心的事实。在郭美美事件,诈捐门等一系列事件的频频曝光下,慈善机构的不透明操作带来了严重的慈善事业信任危机。老百姓成了“老不信’,极大消退了人们的慈善热情。从另一种角度看,高调行善也避免了社会质疑,真真切切的告诉世界:“我不是伪捐。”“我捐的钱是自己的血汗,捐得光明正大。“高调行善极大调动了人们的慈善热情,有何不可呢

讨论并思考

简

答

此段议论有何特点

联紧扣(明析原因、直指危害、阐明意义)

高调慈善能换性冷淡之心,谁也不可否认,在看待高调慈善是,我们不妨用客观的心态,审视自己的内心。陈光标就像风向标指向中国慈善事业光明的明天,当社会不再需要高调行善的时候,方能标志着一个民族的觉悟吧

讨论并思考

简

答

本文结尾有何特点?

结

点题(寻找对策、倡议劝勉、呼吁号召)

☆根据你的学习体会,总结一下时评作文写法上有哪些特点?

1.

时评类作文最大特点:就事论事

2.

对材料的处理不同

——照应材料回扣法

4.

结构不同5.

(1)引用材料(选准切入点,简明扼要)1-2自然段,150-200字

(2)分析材料(注意层次,逻辑关系要清晰)2-3自然段,400字

(3)联系实际说道理(搜集典型论据,适当发挥)200字

(4)结论(100字)

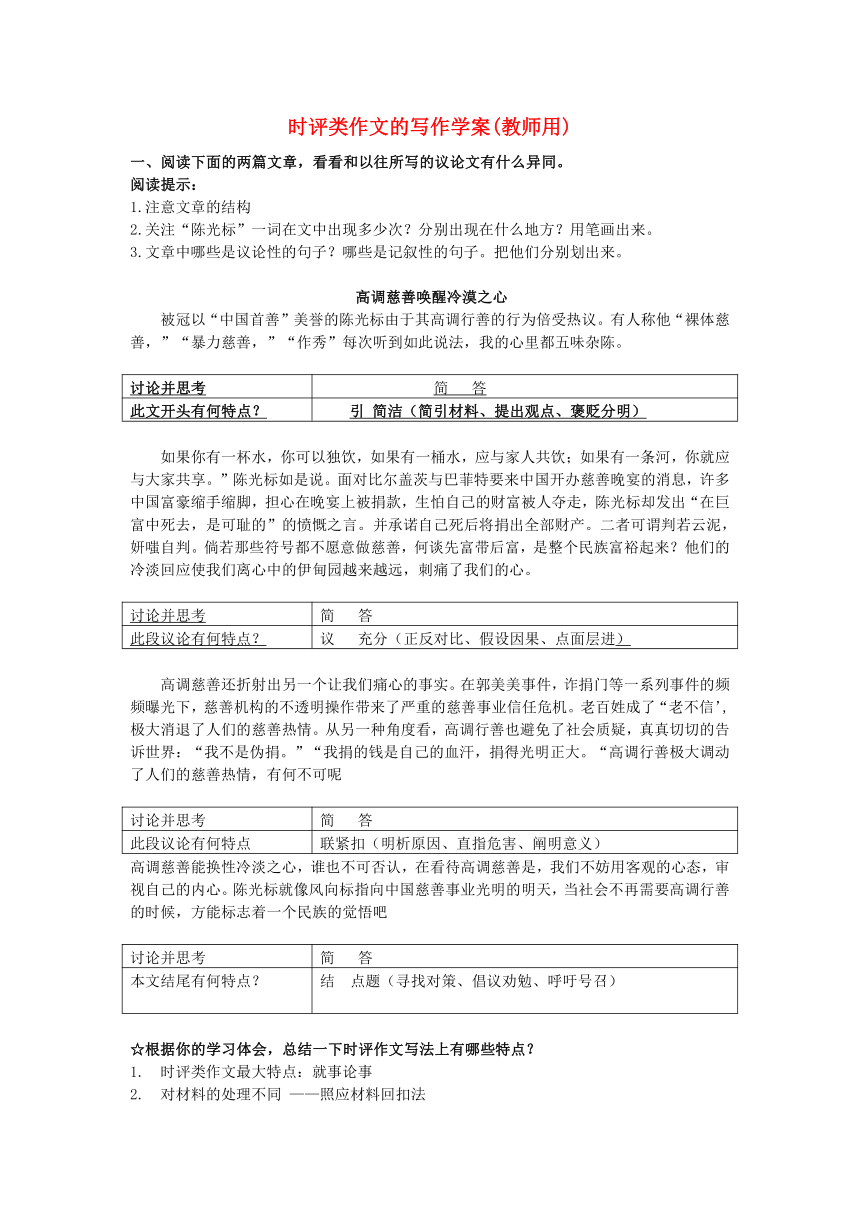

二、根据你的学习,把下面作文的空格处填写完整:

以德报德的佳话,扶起跌倒的老人

“顺风车”:

不能让好人做好事,却没了好报。

俗话说,“人心换人心,四两换半斤”。善良的刘士圣

,她收获了

。好人得好报,这是善良对善良的最高“犒赏”;而李老太的家人,

,尤其让人动容,特别在粗粝的现实面前,它更让人感到宽容的力量。“宽容是在荆棘丛中长出来的谷粒”,

“不能让好人做好事,却没了好报”,是老百姓最传统的朴素人生哲学,有着最美好的价值观,换言之,老百姓的心中有一杆秤,既明是非,也知好歹,更能测善恶,他们期待好人得好报,努力地不让好人没好报。

在礼赞这新闻当事人之余,我们

。以德报德为何会成为新闻?如果

但是,在无奈的现实面前,不少人一再感叹好人难做。

好人难做,这样的事实确实存在。

耐人寻味的是,当卫生部公布了《老年人跌倒干预技术指南》,这一初衷良好的制度设计,受到一些人的质疑,“干预技术指南”扶不起摔倒的老人!

其实,那些

,不能掩盖我们还存在的一些温暖,这例以德报德的佳话就是最好的说明。我们不能

。当然,政府部门

以德报德的佳话,在搀扶已跌倒的道德,在维护人与人之间的温暖时,我们别只做沉默的围观者。

思考:

1.“以德报德”一词在你的文章中出现几次?

简答:

2.把你文章中相关议论的句子画出来,看看你有没有讲道理。

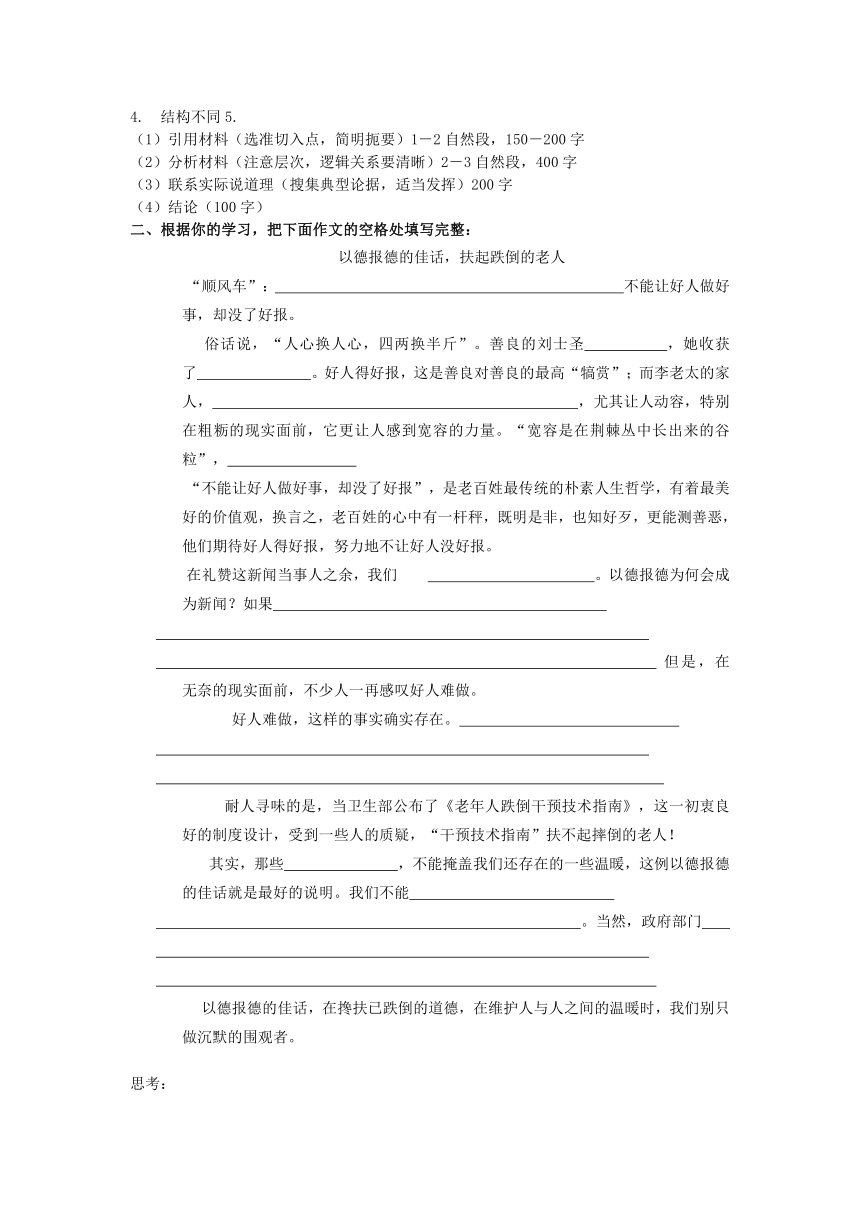

三、作业:

X年

X月X日上午X点,一年轻女子独坐在成都市三圣街某酒店6楼的窗台上,试图跳楼轻生。经警方和消防官兵近5小时的劝说,最终该女子放弃了跳楼。

在这期间,楼下却热闹非凡,谈笑声一片,围观者中有人起哄着“哦哦,快跳”,有人拿出手机来拍照摄像,还有人甚至打电话要朋友“快点过来看热闹”……

“她哪里是在跳楼嘛,根本就是在作秀,要跳就不会等到警察来”,“就是嘛,要跳早跳了”,“她怎么还不跳啊?”……围观者中,不时有人发出这样的议论。几名骑车路过的男子在观望几分钟后,竟嘻笑着说“打假”,然后还冲楼上大吼:“跳啊,跳嘛!”警方好几次干预,起哄声才停了下来。

在街对面的一栋民房的5楼上,

一年轻男子还坐在窗边弹起了吉他,边唱边看。

全面理解材料,但可以从一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定标题;不要脱离材料内容或其含意范围作文,不要套作,不要抄袭。

附件一:

媒体时评的10大意见

1、随意设置评论话题值得商榷,话题要精选,不宜过于泛滥。

2、低估读者对事物事件的判断和看法。

3、单纯的发牢骚,不提出解决方案的评论多,不能起到疏导、引导社会舆论的良好作用。

4、有些评论太片面,不能反映社会多方面的诉求和看法,正反两方面的意见都要予以公开,形成思辩的局面,不能搞成“一言堂”、独角戏,这样时评才有效。

5、时评的质量高低不一,这样不但影响报纸的形象、声誉,甚至还会招致读者的批评,造成读者不买账、编辑白出力的局面。

6、时评对热点问题的分析评论大多持批评抨击态度,单纯地渲染其负面效应,正面引导,正确看待问题产生的原因等方面不能或没有很好的进行阐释,这样一来,容易让读者产生疑惑,往往对问题的解决起负面作用。

7、时评的立意角度有的过于个性化,单纯的从作者或者编辑对事情、事件、事物的个人看法出发,往往个人色彩浓郁,有些时评没有经过充分的调查研究,仅凭作者或编辑的一孔之见妄加评论,难免偏颇,殊不知,写出高水平的时评要通过采访,了解事物的全貌,才能立体化的全面的看待问题的出现,文章立意才更有针对性,起到时评一针见血的作用。

8、时评肩负着报纸聚人气、树旗帜的重任,但过分强调其作用也不足取,过多过滥会适得其反,更要用过硬的、可读性强的新闻内容来吸引读者,而不是一味地制造炫耀自己所谓的特立独行的观点来凌驾于社会舆论之上,把自己的观点强加给读者。

9、时评大多缺乏有力度的结论,提出问题的要害,如何解决它,往往没有交代或者说提出的结论不能让读者信服,容易产生歧义,产生浮躁之感,让人觉得无助于问题的解决,反而各种各样的观点会混淆视听,不利于问题的正本清源。

10、时评的所谓及时性往往成为其硬伤,有些问题出现之后,在没有弄清来龙去脉之前评论就随之而来,等待问题得以解决各方满意时,再来看当初的时评不免让人产生疑问。当然时评也往往扮演社会正义守望者的角色,其中不乏精彩的时评,促进问题尽快解决的时评,但前提是在强调及时性的同时,更要注重其代表社会公器的媒体行使舆论监督作用的严肃性、准确性。

时评的性质

时评是新闻评论文体的一种。

时评是一种公民表达文体。

在一个开放的时代里,它是公民表达自己见解的实用性文体。时评关注社会生活,紧扣时代脉搏,针对当下发生的焦点、热点问题,做出迅即的反映,及时解析,当即批评,在依托新闻事实的基础上,深开掘、精加工,发现那些具有普遍意义的新颖而有价值的东西,洞幽烛微,言人未言,引领大众视听。时评之优长,在于“一招鲜,吃遍天”;而且讲求速度与时效,须是“神速麻利快”兼“刺激麻辣烫”。这样的杂文,当然会受到目前最广大读者的青睐。

时评的特征

1、因时而评,新闻性强

2、缘事而发,寓理于事

3、内容贴近,体裁广泛

4、大众视角,公民写作

附件二:

怎样写好时评

(1)什么是时评?

提示:时评是指针对社会与时政发表评论的一种特殊的议论文(面对的是真实的情境,召唤的是真实的判断)。通常的说法,时评即时事评论,包括国际和国内。国际的姑且不论,国内的主要是关于时风的评论。所谓时风,既可以指一个时代的风气,也可以指一个时期、一时的风气。而风气,则指国风、党风、政风、官风、民风、行风、学风等等。

新华社总编辑何平给“新华时评”做的定位可资参考:“顾名思义定位在‘时’上。‘时’就是时事、时势、时世、时政、时局、时弊,时评就是围绕‘时’字作文章”。按照这个定位,我们理解“时评”就是“时事评论”“时势评论”“时世评论”“时政评论”“时局评论”“时弊评论”,如果简而言之,也可以叫做“时事评论”。

(2)时评的主要特征是什么?

提示:时的主要特征是“评”,就是评事,就事说理,时评通常以时事为评论对象,针对着一件具体的事来评说。

(3)什么是“由头”?

提示:因为写时评要就事评事,所以时评需要把所评之“事”交代出来。这“事”是引发评论的缘由,所以称之为“由头”。

2、【技法点击】

(1)写时评的方法

一要学会就事论事。就是要求旗帜鲜明发表自己对某件事或某现象的看法,或褒或贬,或弹或赞,实话实说。写时评,最需要的是集中精力对所评之昌”作出分析思考,形成自己的看法。评事可以有多种思,如评事的对错,评事的成因,反思此事的教训。评“事”以不限于一点或一个角度上,可以多点或多角度,但需记,所评所说,必须与所评之“事”密切相关,不能游离于“事”高谈阔论。

二要为自己的评判写出分析和理由。时评,不但要写出自己怎么看,还要写出自己这些看法的依据和理由。评事要言之有理、言之有据,才能评得文明,才能让人心悦诚服,才能收到辨是非、明事理的效果。能把看法说清楚,又能将看法的依据和道理写深写透,这样的时评才是好时评。评者,可以评,可以争,也可以谏、可以讽、可以怨,可以嬉笑怒骂,甚至可以作楚狂之歌。它时评不应该只是新闻的延展,它的主体态度可以更宽厚一些。

①叙事议论不蔓不枝。举例新颖,最后一句分析回扣中心。确定一个中心句,并阐明确定中心句的依据。

②论点方面。要做到论点明确,一般有两种方式:a开门见山,开宗明义。b卒章显志,画龙点睛。只有做到论点明确,才能有的放矢。

③论据方面。不去关注身边最新的时事要闻,热点的科技动态等等,论据就不新颖,就做不到共性和个性相结合,时代性(时代精神)和历史性(有新因素的历史素材)相结合,点(详写事例)和面(略写事例)相结合,叙议相结合,论据就不能为论点服务。

④论证方面,论证时必须叙议结合,即结合事例进行分析。一般可以有以下几种分析方法:因果分析法,假设分析法,条件分析法,意义分析法,比较分析法,辩证分析法。做到叙议结合的论证才是有力的论证。

⑤语言方面。中学生议论语言处于一种“失语”状态,没有属于自己的真的语言。真的语言,应该能让人感觉到一个“鲜活”生命体存在。作为中学生这个特殊年龄阶段的群体,要有一种青春的气势,褒扬真善美,批判假恶丑。

⑥行文要规范。行文的规范指的是一篇文章大体上应该是第一部分是引证,也就是提出问题的部分,最好在引证部分把观点亮出来,不要再等到结尾再提。本论部分里面,应该把握几点。第一,用正面的事例来支撑观点。第二用反面的事例,从另一个角度来证明自己的观点。第三除了正反事例以外,要联系现在生活的实际。第四是深。我们用正例、反例,联系生活实际的情况下,要注意时评是说理文,我们要说清楚为什么,这是深层的要求,拿正例、反例和生活实际不断和中心论点挂连起来。

(2)基本思路:

第一步:引述材料,摆出现象。

第二步:从现象中提取论述的观点。

第三步:分析论证观点。提醒:要联系实际,紧紧围绕论点,运用各种论证方法

第四步:总结全文,提出倡议。

(3)例证分析

现象:近年来月饼的味儿有些变了。(重点字词“味儿”“变”)

参考:中心论点是标题――月饼消费要讲文明

重点分析“味儿变了”:

文章结尾:回应文章开头,并根据前面的现象和论证提出两个务必:(1)勤俭节约;(2)艰苦奋斗号召。

(4)几点要求

①写作时评首先要明白的是:既要充满激情,又要富于理性。写时评没有激情,温吞水是不行的。充满激情,就是时评的写作要如同天然气和石油的井喷一样,而不能是温良恭俭让,或是吞吞吐吐、半推半就的,更不能是像挤牙膏、挤胶水一样地硬从软管里挤出来的。那样是写不出更写不好时评的。大凡我们写文章,尤其是写作时评一类的文章,总是因为我们在学习、生活、工作中,遇到了不吐不快的人、事、物、矛盾、问题、现象等等东西。

激情之外,还需有理性,需要理智的分析,理性的判断,理论的阐释,这是非常必要的。时评说到底还是讲道理的文体,属于议论文的范畴,就是要摆事实、讲道理。是动之以情,晓之以理。否则,仅仅会抒情而不会讲道理,难免要沦为滥情,或竟变成骂街似的谩骂文章。在这里,分析说理是时评的灵魂所在。如果说“以事实为依据,以法律为准绳”是司法上的一条准则的话,那么,时评的写作也可以说需要“以事实为依据,以道理为准绳”。

②时效性。时效是对整个新闻传播来说的。从新闻评论的传播来看,时评的时效性要求应该更高、更严一些,毋宁说常常是到了苛求的程度。新华社的许多“新华时评”也大都是随新闻事件或新闻报道而随时播发的,有的甚至还会早于新闻报道播发,以抢占舆论引导的制高点。总之,就是要求能及时、随时、即时发表评论。

③针对性。就是所论何来?是冲着什么来的?是否有的放矢的问题。新华社对“新华时评”的要求是“缘事而发”“抓住新闻事件,紧扣时代脉搏”“针对性强”。人民日报对“人民时评”的追求是“紧密关注事实”“让评论与新闻如影随形”,都是说的时评要见事见物,不能无的放矢、无病呻吟,放空枪、打乱炮。

附件三:时评两篇

王捷:书记扫大街何以引网民亢奋

只有做足实功了,官员扫大街等类似的行为成为常态了,网民的冷嘲热讽也就没有市场了,揶揄式的调侃也就消失了,舆论也就亢奋不起来了

先是乘公交车了解民情,继而又体验环卫工人的工作清扫大街,连续两天,辽宁省抚顺市委书记王桂芬成了网友热议的对象。有意思的是,公开报道透露,王桂芬扫大街是被一大拨等信号灯的出租车司机意外发现的,而无论本次还是去年坐公交车,都是被乘客偶然发现的。

王桂芬书记扫大街为何引发舆论亢奋?因为,公务员扫大街本来就是稀奇事,容易引发舆论习惯性围观,何况王桂芬是辽宁抚顺市委书记,是地厅级干部,而且是“一把手”。在坊间和网友眼里,公务员扫大街不过是作秀,书记扫大街自然是“秀中秀”,所以激发舆论兴奋点,引发网友疯狂吐槽。

但王桂芬扫大街引发舆论亢奋,引发网友吐槽,又有另一个兴奋点:书记扫大街为何“偶遇”专业摄影师。这是之前个别官员的拙劣解释破坏了信任,引发了网民对王桂芳被专业摄影师拍照背后的解释的猜想。显然,这是网友自己树立的一个靶子。事实上,抚顺市并没有发布新闻说王桂芬扫大街照片是“偶遇”摄影师所拍,甚至,抚顺市就此没有置评。凭啥说王桂芬扫大街“偶遇”摄影师呢?

其实,这与王桂芳本人没有关系。以笔者作为基层公务员的现实观察和经验而言,王桂芳扫大街当然有“政治寓意”。一者,以此表明自己吃得苦;二者,感受一下劳动,尤其感受一下扫大街的亲身体验,了解一下环卫工人的劳动情况和工作量;三者,以身体力行的方式引导干部要深入基层,要同群众一起劳动,要接地气,不能忘本;四者,以亲身扫大街的方式引导市民爱护城市环境卫生。就当下而言,也契合走群众路线教育实践活动大气候。

当然,市民或网民并不这么认为。他们中的不少人以质疑的心态、语气来看待王桂芳扫大街,以不信任的态度来看待王桂芳也包括公务员群体同类似的行为。那么这些网民为什么这么看待公务员包括王桂芳扫大街?最根本的原因是现实中不少官员高高在上,脱离了群众,官气十足,少数网民对官员的任何行为都不信任了,习惯性质疑。

那么,对此官员包括王桂芳应该怎么办呢?笔者认为,要平心静气地看待网民的质疑、批评,并反思还有哪些方面没有做得更好,并制定刚性制度加以改正,使官员从高高在上走下来,并把自己当成服务员,平等对待百姓,热情服务百姓,而不是与网民作无谓的争辩,因为,大气候没有扭转,只会越辩越不清,唯有用行动说明一切,才是硬道理,只有做足实功了,官员扫大街等类似的行为成为常态了,网民的热嘲冷讽也就没有市场了,揶揄式的调侃也就消失了,舆论也就亢奋不起来了

韩涵:“相差40岁才可收养”不合理

收养人年纪大小与性侵威胁没有必然的联系。在民间的收养中,保护女童免予性侵,武断设定一个年龄门槛,其实很不合理。真正有效的办法应该是对每一个具体的收养申请人做全面细致的评估。

家住江苏省徐州市的18岁女孩苗丹,至今没见过自己的户口啥样。直到最近班主任通知高考要报名,苗丹才说出了残疾养父为自己奔波18年却没办下一纸户口的事。当地民政局回应说,法律明确规定,无配偶男性收养女性,年龄要相差40岁以上(据《扬子晚报》)。

苗丹父亲是个残疾人,30多岁时收养了被弃街头的苗丹,一方面是出于善心,另一方面也想老了有个依靠。苗丹后来在养父家健康成长,性格活泼成绩也不错。可因为没有户口,苗丹从小到大的求学之路,一直充满坎坷,现在高考临近,如果没有户口,苗丹将痛失这人生重要机遇,不仅如此,她以后的工作、婚姻等,都将受影响。

虽然苗丹和养父年龄相差不足40岁,不符合收养法要求。不过,说苗丹户口问题不能解决,倒也未必,例如可以将苗丹落户到其养父的亲戚家,或者,苗丹既然已年满18岁,也可让其单独立户。总之,办法是有的,关键看政府部门肯不肯动脑筋。当地让苗丹18年来一直成为黑户,显然存在失职。

从这个案例可看出,收养法中,“无配偶男性收养女性,年龄要相差40岁以上”的规定,更需要重新审视。

得承认,收养法之所以有如此规定,是出于对女童的保护。但问题在于,年龄限制就能让女童免受性侵吗?现实中,许多性侵案的主角不乏六七十岁的老年人,今年初,广西就传出一留守女童遭十多名中老年人长期性侵的消息。这些年来不少地方在调查中也发现,老年人涉性犯罪呈上升之势。

这样的事实告诉我们,收养人年纪大小与性侵威胁没有必然的联系。比孩子大40岁的男性收养者,未必就是心理健康的,而比孩子大39岁的男性收养者,却可能是一个正直的父亲。

可见,在民间的收养中,保护女童免予性侵,武断设定一个年龄门槛,其实并不合理。真正有效的办法应该是对每一个具体的收养申请人做全面细致的评估。

例如有的国家就规定,25岁以上的公民都可以收养儿童。但申请人在收养之前,必须接受严格的个人和家庭调查。这种调查包括对申请人的心理、情感进行评估,通过各种途径细致了解申请人的日常品行,全面审查其照料儿童的能力等等。即便收养批准,政府和相关儿童保护团体也会对被收养儿童的状况进行长期跟踪,若发现被收养的孩子受了委屈,随时都会取消收养人的收养资格。

一刀切地对收养人设定一个较高的年龄门槛,显然是不科学的。这样的结果,只会把一大批有收养能力的公民排除在外。与此同时大量弃婴却处于无家可归的状态。而且,这样的年龄门槛除了给一些孩子上户口带来困难外,并不能杜绝事实上的违法收养存在,就像苗丹和其养父,已经共同生活了18年。

《收养法》自1998年修正以来已有16年,该是对其中这个不合理条款进行修改的时候了。

一、阅读下面的两篇文章,看看和以往所写的议论文有什么异同。

阅读提示:

1.注意文章的结构

2.关注“陈光标”一词在文中出现多少次?分别出现在什么地方?用笔画出来。

3.文章中哪些是议论性的句子?哪些是记叙性的句子。把他们分别划出来。

高调慈善唤醒冷漠之心

被冠以“中国首善”美誉的陈光标由于其高调行善的行为倍受热议。有人称他“裸体慈善,”“暴力慈善,”“作秀”每次听到如此说法,我的心里都五味杂陈。

讨论并思考

简

答

此文开头有何特点?

引

简洁(简引材料、提出观点、褒贬分明)

如果你有一杯水,你可以独饮,如果有一桶水,应与家人共饮;如果有一条河,你就应与大家共享。”陈光标如是说。面对比尔盖茨与巴菲特要来中国开办慈善晚宴的消息,许多中国富豪缩手缩脚,担心在晚宴上被捐款,生怕自己的财富被人夺走,陈光标却发出“在巨富中死去,是可耻的”的愤慨之言。并承诺自己死后将捐出全部财产。二者可谓判若云泥,妍嗤自判。倘若那些符号都不愿意做慈善,何谈先富带后富,是整个民族富裕起来?他们的冷淡回应使我们离心中的伊甸园越来越远,刺痛了我们的心。

讨论并思考

简

答

此段议论有何特点?

议

充分(正反对比、假设因果、点面层进)

高调慈善还折射出另一个让我们痛心的事实。在郭美美事件,诈捐门等一系列事件的频频曝光下,慈善机构的不透明操作带来了严重的慈善事业信任危机。老百姓成了“老不信’,极大消退了人们的慈善热情。从另一种角度看,高调行善也避免了社会质疑,真真切切的告诉世界:“我不是伪捐。”“我捐的钱是自己的血汗,捐得光明正大。“高调行善极大调动了人们的慈善热情,有何不可呢

讨论并思考

简

答

此段议论有何特点

联紧扣(明析原因、直指危害、阐明意义)

高调慈善能换性冷淡之心,谁也不可否认,在看待高调慈善是,我们不妨用客观的心态,审视自己的内心。陈光标就像风向标指向中国慈善事业光明的明天,当社会不再需要高调行善的时候,方能标志着一个民族的觉悟吧

讨论并思考

简

答

本文结尾有何特点?

结

点题(寻找对策、倡议劝勉、呼吁号召)

☆根据你的学习体会,总结一下时评作文写法上有哪些特点?

1.

时评类作文最大特点:就事论事

2.

对材料的处理不同

——照应材料回扣法

4.

结构不同5.

(1)引用材料(选准切入点,简明扼要)1-2自然段,150-200字

(2)分析材料(注意层次,逻辑关系要清晰)2-3自然段,400字

(3)联系实际说道理(搜集典型论据,适当发挥)200字

(4)结论(100字)

二、根据你的学习,把下面作文的空格处填写完整:

以德报德的佳话,扶起跌倒的老人

“顺风车”:

不能让好人做好事,却没了好报。

俗话说,“人心换人心,四两换半斤”。善良的刘士圣

,她收获了

。好人得好报,这是善良对善良的最高“犒赏”;而李老太的家人,

,尤其让人动容,特别在粗粝的现实面前,它更让人感到宽容的力量。“宽容是在荆棘丛中长出来的谷粒”,

“不能让好人做好事,却没了好报”,是老百姓最传统的朴素人生哲学,有着最美好的价值观,换言之,老百姓的心中有一杆秤,既明是非,也知好歹,更能测善恶,他们期待好人得好报,努力地不让好人没好报。

在礼赞这新闻当事人之余,我们

。以德报德为何会成为新闻?如果

但是,在无奈的现实面前,不少人一再感叹好人难做。

好人难做,这样的事实确实存在。

耐人寻味的是,当卫生部公布了《老年人跌倒干预技术指南》,这一初衷良好的制度设计,受到一些人的质疑,“干预技术指南”扶不起摔倒的老人!

其实,那些

,不能掩盖我们还存在的一些温暖,这例以德报德的佳话就是最好的说明。我们不能

。当然,政府部门

以德报德的佳话,在搀扶已跌倒的道德,在维护人与人之间的温暖时,我们别只做沉默的围观者。

思考:

1.“以德报德”一词在你的文章中出现几次?

简答:

2.把你文章中相关议论的句子画出来,看看你有没有讲道理。

三、作业:

X年

X月X日上午X点,一年轻女子独坐在成都市三圣街某酒店6楼的窗台上,试图跳楼轻生。经警方和消防官兵近5小时的劝说,最终该女子放弃了跳楼。

在这期间,楼下却热闹非凡,谈笑声一片,围观者中有人起哄着“哦哦,快跳”,有人拿出手机来拍照摄像,还有人甚至打电话要朋友“快点过来看热闹”……

“她哪里是在跳楼嘛,根本就是在作秀,要跳就不会等到警察来”,“就是嘛,要跳早跳了”,“她怎么还不跳啊?”……围观者中,不时有人发出这样的议论。几名骑车路过的男子在观望几分钟后,竟嘻笑着说“打假”,然后还冲楼上大吼:“跳啊,跳嘛!”警方好几次干预,起哄声才停了下来。

在街对面的一栋民房的5楼上,

一年轻男子还坐在窗边弹起了吉他,边唱边看。

全面理解材料,但可以从一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,确定标题;不要脱离材料内容或其含意范围作文,不要套作,不要抄袭。

附件一:

媒体时评的10大意见

1、随意设置评论话题值得商榷,话题要精选,不宜过于泛滥。

2、低估读者对事物事件的判断和看法。

3、单纯的发牢骚,不提出解决方案的评论多,不能起到疏导、引导社会舆论的良好作用。

4、有些评论太片面,不能反映社会多方面的诉求和看法,正反两方面的意见都要予以公开,形成思辩的局面,不能搞成“一言堂”、独角戏,这样时评才有效。

5、时评的质量高低不一,这样不但影响报纸的形象、声誉,甚至还会招致读者的批评,造成读者不买账、编辑白出力的局面。

6、时评对热点问题的分析评论大多持批评抨击态度,单纯地渲染其负面效应,正面引导,正确看待问题产生的原因等方面不能或没有很好的进行阐释,这样一来,容易让读者产生疑惑,往往对问题的解决起负面作用。

7、时评的立意角度有的过于个性化,单纯的从作者或者编辑对事情、事件、事物的个人看法出发,往往个人色彩浓郁,有些时评没有经过充分的调查研究,仅凭作者或编辑的一孔之见妄加评论,难免偏颇,殊不知,写出高水平的时评要通过采访,了解事物的全貌,才能立体化的全面的看待问题的出现,文章立意才更有针对性,起到时评一针见血的作用。

8、时评肩负着报纸聚人气、树旗帜的重任,但过分强调其作用也不足取,过多过滥会适得其反,更要用过硬的、可读性强的新闻内容来吸引读者,而不是一味地制造炫耀自己所谓的特立独行的观点来凌驾于社会舆论之上,把自己的观点强加给读者。

9、时评大多缺乏有力度的结论,提出问题的要害,如何解决它,往往没有交代或者说提出的结论不能让读者信服,容易产生歧义,产生浮躁之感,让人觉得无助于问题的解决,反而各种各样的观点会混淆视听,不利于问题的正本清源。

10、时评的所谓及时性往往成为其硬伤,有些问题出现之后,在没有弄清来龙去脉之前评论就随之而来,等待问题得以解决各方满意时,再来看当初的时评不免让人产生疑问。当然时评也往往扮演社会正义守望者的角色,其中不乏精彩的时评,促进问题尽快解决的时评,但前提是在强调及时性的同时,更要注重其代表社会公器的媒体行使舆论监督作用的严肃性、准确性。

时评的性质

时评是新闻评论文体的一种。

时评是一种公民表达文体。

在一个开放的时代里,它是公民表达自己见解的实用性文体。时评关注社会生活,紧扣时代脉搏,针对当下发生的焦点、热点问题,做出迅即的反映,及时解析,当即批评,在依托新闻事实的基础上,深开掘、精加工,发现那些具有普遍意义的新颖而有价值的东西,洞幽烛微,言人未言,引领大众视听。时评之优长,在于“一招鲜,吃遍天”;而且讲求速度与时效,须是“神速麻利快”兼“刺激麻辣烫”。这样的杂文,当然会受到目前最广大读者的青睐。

时评的特征

1、因时而评,新闻性强

2、缘事而发,寓理于事

3、内容贴近,体裁广泛

4、大众视角,公民写作

附件二:

怎样写好时评

(1)什么是时评?

提示:时评是指针对社会与时政发表评论的一种特殊的议论文(面对的是真实的情境,召唤的是真实的判断)。通常的说法,时评即时事评论,包括国际和国内。国际的姑且不论,国内的主要是关于时风的评论。所谓时风,既可以指一个时代的风气,也可以指一个时期、一时的风气。而风气,则指国风、党风、政风、官风、民风、行风、学风等等。

新华社总编辑何平给“新华时评”做的定位可资参考:“顾名思义定位在‘时’上。‘时’就是时事、时势、时世、时政、时局、时弊,时评就是围绕‘时’字作文章”。按照这个定位,我们理解“时评”就是“时事评论”“时势评论”“时世评论”“时政评论”“时局评论”“时弊评论”,如果简而言之,也可以叫做“时事评论”。

(2)时评的主要特征是什么?

提示:时的主要特征是“评”,就是评事,就事说理,时评通常以时事为评论对象,针对着一件具体的事来评说。

(3)什么是“由头”?

提示:因为写时评要就事评事,所以时评需要把所评之“事”交代出来。这“事”是引发评论的缘由,所以称之为“由头”。

2、【技法点击】

(1)写时评的方法

一要学会就事论事。就是要求旗帜鲜明发表自己对某件事或某现象的看法,或褒或贬,或弹或赞,实话实说。写时评,最需要的是集中精力对所评之昌”作出分析思考,形成自己的看法。评事可以有多种思,如评事的对错,评事的成因,反思此事的教训。评“事”以不限于一点或一个角度上,可以多点或多角度,但需记,所评所说,必须与所评之“事”密切相关,不能游离于“事”高谈阔论。

二要为自己的评判写出分析和理由。时评,不但要写出自己怎么看,还要写出自己这些看法的依据和理由。评事要言之有理、言之有据,才能评得文明,才能让人心悦诚服,才能收到辨是非、明事理的效果。能把看法说清楚,又能将看法的依据和道理写深写透,这样的时评才是好时评。评者,可以评,可以争,也可以谏、可以讽、可以怨,可以嬉笑怒骂,甚至可以作楚狂之歌。它时评不应该只是新闻的延展,它的主体态度可以更宽厚一些。

①叙事议论不蔓不枝。举例新颖,最后一句分析回扣中心。确定一个中心句,并阐明确定中心句的依据。

②论点方面。要做到论点明确,一般有两种方式:a开门见山,开宗明义。b卒章显志,画龙点睛。只有做到论点明确,才能有的放矢。

③论据方面。不去关注身边最新的时事要闻,热点的科技动态等等,论据就不新颖,就做不到共性和个性相结合,时代性(时代精神)和历史性(有新因素的历史素材)相结合,点(详写事例)和面(略写事例)相结合,叙议相结合,论据就不能为论点服务。

④论证方面,论证时必须叙议结合,即结合事例进行分析。一般可以有以下几种分析方法:因果分析法,假设分析法,条件分析法,意义分析法,比较分析法,辩证分析法。做到叙议结合的论证才是有力的论证。

⑤语言方面。中学生议论语言处于一种“失语”状态,没有属于自己的真的语言。真的语言,应该能让人感觉到一个“鲜活”生命体存在。作为中学生这个特殊年龄阶段的群体,要有一种青春的气势,褒扬真善美,批判假恶丑。

⑥行文要规范。行文的规范指的是一篇文章大体上应该是第一部分是引证,也就是提出问题的部分,最好在引证部分把观点亮出来,不要再等到结尾再提。本论部分里面,应该把握几点。第一,用正面的事例来支撑观点。第二用反面的事例,从另一个角度来证明自己的观点。第三除了正反事例以外,要联系现在生活的实际。第四是深。我们用正例、反例,联系生活实际的情况下,要注意时评是说理文,我们要说清楚为什么,这是深层的要求,拿正例、反例和生活实际不断和中心论点挂连起来。

(2)基本思路:

第一步:引述材料,摆出现象。

第二步:从现象中提取论述的观点。

第三步:分析论证观点。提醒:要联系实际,紧紧围绕论点,运用各种论证方法

第四步:总结全文,提出倡议。

(3)例证分析

现象:近年来月饼的味儿有些变了。(重点字词“味儿”“变”)

参考:中心论点是标题――月饼消费要讲文明

重点分析“味儿变了”:

文章结尾:回应文章开头,并根据前面的现象和论证提出两个务必:(1)勤俭节约;(2)艰苦奋斗号召。

(4)几点要求

①写作时评首先要明白的是:既要充满激情,又要富于理性。写时评没有激情,温吞水是不行的。充满激情,就是时评的写作要如同天然气和石油的井喷一样,而不能是温良恭俭让,或是吞吞吐吐、半推半就的,更不能是像挤牙膏、挤胶水一样地硬从软管里挤出来的。那样是写不出更写不好时评的。大凡我们写文章,尤其是写作时评一类的文章,总是因为我们在学习、生活、工作中,遇到了不吐不快的人、事、物、矛盾、问题、现象等等东西。

激情之外,还需有理性,需要理智的分析,理性的判断,理论的阐释,这是非常必要的。时评说到底还是讲道理的文体,属于议论文的范畴,就是要摆事实、讲道理。是动之以情,晓之以理。否则,仅仅会抒情而不会讲道理,难免要沦为滥情,或竟变成骂街似的谩骂文章。在这里,分析说理是时评的灵魂所在。如果说“以事实为依据,以法律为准绳”是司法上的一条准则的话,那么,时评的写作也可以说需要“以事实为依据,以道理为准绳”。

②时效性。时效是对整个新闻传播来说的。从新闻评论的传播来看,时评的时效性要求应该更高、更严一些,毋宁说常常是到了苛求的程度。新华社的许多“新华时评”也大都是随新闻事件或新闻报道而随时播发的,有的甚至还会早于新闻报道播发,以抢占舆论引导的制高点。总之,就是要求能及时、随时、即时发表评论。

③针对性。就是所论何来?是冲着什么来的?是否有的放矢的问题。新华社对“新华时评”的要求是“缘事而发”“抓住新闻事件,紧扣时代脉搏”“针对性强”。人民日报对“人民时评”的追求是“紧密关注事实”“让评论与新闻如影随形”,都是说的时评要见事见物,不能无的放矢、无病呻吟,放空枪、打乱炮。

附件三:时评两篇

王捷:书记扫大街何以引网民亢奋

只有做足实功了,官员扫大街等类似的行为成为常态了,网民的冷嘲热讽也就没有市场了,揶揄式的调侃也就消失了,舆论也就亢奋不起来了

先是乘公交车了解民情,继而又体验环卫工人的工作清扫大街,连续两天,辽宁省抚顺市委书记王桂芬成了网友热议的对象。有意思的是,公开报道透露,王桂芬扫大街是被一大拨等信号灯的出租车司机意外发现的,而无论本次还是去年坐公交车,都是被乘客偶然发现的。

王桂芬书记扫大街为何引发舆论亢奋?因为,公务员扫大街本来就是稀奇事,容易引发舆论习惯性围观,何况王桂芬是辽宁抚顺市委书记,是地厅级干部,而且是“一把手”。在坊间和网友眼里,公务员扫大街不过是作秀,书记扫大街自然是“秀中秀”,所以激发舆论兴奋点,引发网友疯狂吐槽。

但王桂芬扫大街引发舆论亢奋,引发网友吐槽,又有另一个兴奋点:书记扫大街为何“偶遇”专业摄影师。这是之前个别官员的拙劣解释破坏了信任,引发了网民对王桂芳被专业摄影师拍照背后的解释的猜想。显然,这是网友自己树立的一个靶子。事实上,抚顺市并没有发布新闻说王桂芬扫大街照片是“偶遇”摄影师所拍,甚至,抚顺市就此没有置评。凭啥说王桂芬扫大街“偶遇”摄影师呢?

其实,这与王桂芳本人没有关系。以笔者作为基层公务员的现实观察和经验而言,王桂芳扫大街当然有“政治寓意”。一者,以此表明自己吃得苦;二者,感受一下劳动,尤其感受一下扫大街的亲身体验,了解一下环卫工人的劳动情况和工作量;三者,以身体力行的方式引导干部要深入基层,要同群众一起劳动,要接地气,不能忘本;四者,以亲身扫大街的方式引导市民爱护城市环境卫生。就当下而言,也契合走群众路线教育实践活动大气候。

当然,市民或网民并不这么认为。他们中的不少人以质疑的心态、语气来看待王桂芳扫大街,以不信任的态度来看待王桂芳也包括公务员群体同类似的行为。那么这些网民为什么这么看待公务员包括王桂芳扫大街?最根本的原因是现实中不少官员高高在上,脱离了群众,官气十足,少数网民对官员的任何行为都不信任了,习惯性质疑。

那么,对此官员包括王桂芳应该怎么办呢?笔者认为,要平心静气地看待网民的质疑、批评,并反思还有哪些方面没有做得更好,并制定刚性制度加以改正,使官员从高高在上走下来,并把自己当成服务员,平等对待百姓,热情服务百姓,而不是与网民作无谓的争辩,因为,大气候没有扭转,只会越辩越不清,唯有用行动说明一切,才是硬道理,只有做足实功了,官员扫大街等类似的行为成为常态了,网民的热嘲冷讽也就没有市场了,揶揄式的调侃也就消失了,舆论也就亢奋不起来了

韩涵:“相差40岁才可收养”不合理

收养人年纪大小与性侵威胁没有必然的联系。在民间的收养中,保护女童免予性侵,武断设定一个年龄门槛,其实很不合理。真正有效的办法应该是对每一个具体的收养申请人做全面细致的评估。

家住江苏省徐州市的18岁女孩苗丹,至今没见过自己的户口啥样。直到最近班主任通知高考要报名,苗丹才说出了残疾养父为自己奔波18年却没办下一纸户口的事。当地民政局回应说,法律明确规定,无配偶男性收养女性,年龄要相差40岁以上(据《扬子晚报》)。

苗丹父亲是个残疾人,30多岁时收养了被弃街头的苗丹,一方面是出于善心,另一方面也想老了有个依靠。苗丹后来在养父家健康成长,性格活泼成绩也不错。可因为没有户口,苗丹从小到大的求学之路,一直充满坎坷,现在高考临近,如果没有户口,苗丹将痛失这人生重要机遇,不仅如此,她以后的工作、婚姻等,都将受影响。

虽然苗丹和养父年龄相差不足40岁,不符合收养法要求。不过,说苗丹户口问题不能解决,倒也未必,例如可以将苗丹落户到其养父的亲戚家,或者,苗丹既然已年满18岁,也可让其单独立户。总之,办法是有的,关键看政府部门肯不肯动脑筋。当地让苗丹18年来一直成为黑户,显然存在失职。

从这个案例可看出,收养法中,“无配偶男性收养女性,年龄要相差40岁以上”的规定,更需要重新审视。

得承认,收养法之所以有如此规定,是出于对女童的保护。但问题在于,年龄限制就能让女童免受性侵吗?现实中,许多性侵案的主角不乏六七十岁的老年人,今年初,广西就传出一留守女童遭十多名中老年人长期性侵的消息。这些年来不少地方在调查中也发现,老年人涉性犯罪呈上升之势。

这样的事实告诉我们,收养人年纪大小与性侵威胁没有必然的联系。比孩子大40岁的男性收养者,未必就是心理健康的,而比孩子大39岁的男性收养者,却可能是一个正直的父亲。

可见,在民间的收养中,保护女童免予性侵,武断设定一个年龄门槛,其实并不合理。真正有效的办法应该是对每一个具体的收养申请人做全面细致的评估。

例如有的国家就规定,25岁以上的公民都可以收养儿童。但申请人在收养之前,必须接受严格的个人和家庭调查。这种调查包括对申请人的心理、情感进行评估,通过各种途径细致了解申请人的日常品行,全面审查其照料儿童的能力等等。即便收养批准,政府和相关儿童保护团体也会对被收养儿童的状况进行长期跟踪,若发现被收养的孩子受了委屈,随时都会取消收养人的收养资格。

一刀切地对收养人设定一个较高的年龄门槛,显然是不科学的。这样的结果,只会把一大批有收养能力的公民排除在外。与此同时大量弃婴却处于无家可归的状态。而且,这样的年龄门槛除了给一些孩子上户口带来困难外,并不能杜绝事实上的违法收养存在,就像苗丹和其养父,已经共同生活了18年。

《收养法》自1998年修正以来已有16年,该是对其中这个不合理条款进行修改的时候了。