广东省深圳市2015-2016学年高一上学期生物讲义酶和ATP(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市2015-2016学年高一上学期生物讲义酶和ATP(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2017-01-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高考要求

要求层次

具体要求

Ⅰ

Ⅱ

√

酶的定义

√

酶的作用及特性

√

影响酶促反应的因素

√

ATP的分子结构

√

ATP与ADP的相互转化

√

ATP的生理功能

中文名称

分子结构

ATP与ADP的相互转化

生理功能

酶的定义

酶的作用

高效性:实验比较过氧化氢在不同条件下的分解

酶

酶的特性

专一性:实验探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用

作用条件温和:实验探究温度/pH对酶活性的影响

酶浓度

温度

影响酶促反应的因素

pH

底物浓度

细胞代谢:对细胞来说能量的获得和利用都必须通过化学反应。细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。

一、

细胞内的能量“通货”——ATP

细胞和各种生物体在生存过程中要发生无数的化学反应,要在体内和体外做各种机械功,这些过程都伴随着能量转化。在细胞和生物体的能量转换中,化学能最为重要,而腺苷三磷酸(简称ATP)常常充当各种类型的能量转换的中介物。早在20世纪20年代,几位科学家分别从肌肉中发现了ATP。

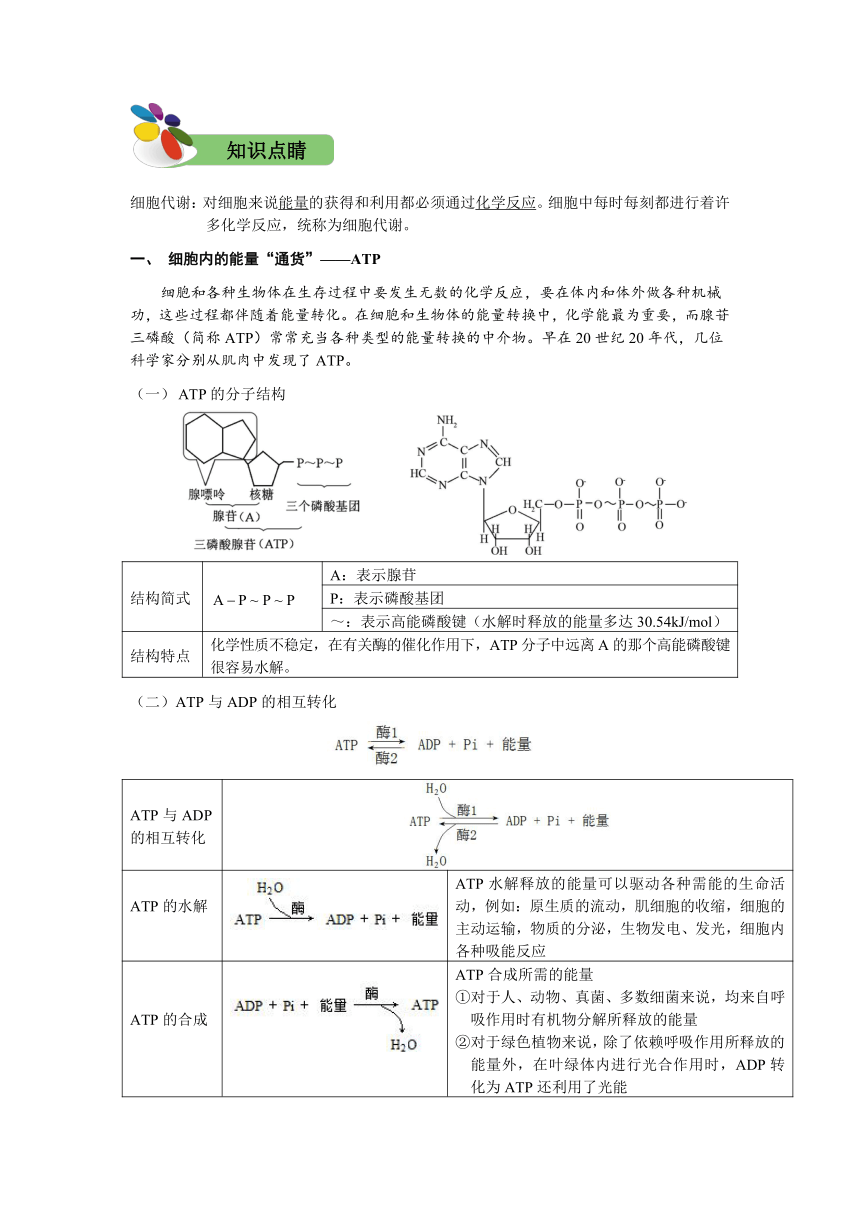

(一)的分子结构

结构简式

A:表示腺苷

P:表示磷酸基团

~:表示高能磷酸键(水解时释放的能量多达30.54kJ/mol)

结构特点

化学性质不稳定,在有关酶的催化作用下,ATP分子中远离A的那个高能磷酸键很容易水解。

(二)ATP与ADP的相互转化

ATP与ADP的相互转化

ATP的水解

ATP水解释放的能量可以驱动各种需能的生命活动,例如:原生质的流动,肌细胞的收缩,细胞的主动运输,物质的分泌,生物发电、发光,细胞内各种吸能反应

ATP的合成

ATP合成所需的能量①对于人、动物、真菌、多数细菌来说,均来自呼吸作用时有机物分解所释放的能量②对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能生物体内以化合物的氧化所放出的能量生成ATP的过程称为氧化磷酸化作用,而在光合作用中以光能生成ATP的过程称为光合磷酸化作用。

生理意义

正常生活的细胞中,ATP和ADP的相互转化时刻不停地发生并处于动态平衡之中,转化极其迅速,将细胞中分解代谢的放能反应与合成代谢的吸能反应偶联在一起,ATP是细胞内的能量“通货”,ATP是细胞代谢所需能量的最主要的直接来源

在ATP结构中,第一个磷酸根牢固地结合在腺苷上组成腺苷一磷酸,简称AMP;第二个磷酸根结合在AMP上组成腺苷二磷酸,简称ADP;第三个磷酸根结合在ADP上组成腺苷三磷酸,简称ATP。

在ATP的三个磷酸键中,有两个是蕴藏大量化学能的高能磷酸键,高能磷酸键对于细胞贮藏和释放能量起着极其重要的作用,在ATP和ADP的相互转变中,包含着相当可观的能量释放和储存。

生物体内以化合物的氧化所放出的能量生成ATP的过程称为氧化磷酸化作用,而在光合作用中以光能生成ATP的过程称为光合磷酸化作用。

4.ATP的生理作用:ATP是细胞代谢所需能量的直接来源。

生物的各种生命活动必须靠能量的获得和利用来维持。ATP在生物能量转换、贮藏和利用中是一种关键性化合物,是所有生物进行各种生命活动所必需的。例如,肌肉细胞中有数以百万计的ATP分子,而每秒钟可用掉其中一半。显而易见,细胞必须迅速地制造新的ATP。ATP和ADP的相互转变在活细胞中永不停息地进行着,这既可以避免一时用不尽的能量白白地流失掉,又保证了及时供应生物所需要的能量,因此有人形象地把ATP比作有机体细胞中能量的流通“货币”。

在肌肉中,ATP还可将其末端磷酸基转移给肌酸,生成磷酸肌酸,它只是能量的贮存形式,不能直接被利用。当机体消耗ATP过多而ADP增多时,磷酸肌酸就把高能磷酸键转给ADP生成ATP,供应生理活动之用。ATP是生物体中主要的直接供应可利用能量的物质。

各种各样的细胞运动,例如肌细胞收缩,纤毛、鞭毛摆动,细胞分裂期间染色体的运动,所消耗的机械能都来自呼吸作用产生的ATP。神经传导冲动是生物电现象之一,电鳗和电鳐可放电击倒动物以猎取食物,放电电压可达100V以上,它们靠ATP的高能磷酸键的能量充电。

某些细菌、真菌、原生动物和昆虫以及许多深海无脊椎动物和鱼类等具有发光能力,陆地上常见的发光生物萤火虫等。也具有发光能力,它们的光能也都是由ATP化学键能转换而来的。

细胞的主动运输也是一种耗能过程,细胞依靠主动运输使环境中的某些物质逆浓度梯度进入细胞中,例如许多海藻细胞内积累碘的浓度比海水中的高出100万倍。

细胞生长、分裂需要合成许多物质,要消耗大量化学能量。

恒温动物体温的维持也需要能量。在低温下,恒温动物生长很慢,甚至停滞,原因之一就是呼吸作用十分微弱,产能少且多用于维持体温,而物质合成缓慢。

二.降低化学反应活化能的酶

(一)酶的定义

1.探索历程

年代,科学家

实验及结论

1773年,斯帕兰扎尼

通过研究鹰的消化作用证明是胃内的化学物质将肉块分解了。

19世纪欧洲

法国微生物学家巴斯德

1857年提出酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在。

德国化学家李比希

认为引起发酵的是细胞死亡裂解后释放的物质。

德国化学家毕希纳

提取出不含细胞的提取液,同样可以引起发酵,他将其中引起发酵的物质称为酿酶。

1926年,美国科学家萨姆纳

从刀豆种子中获得脲酶结晶,并证明脲酶本质是蛋白质。

20世纪80年代

切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化功能。

2.定义:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。绝大多数的酶是蛋白质,少数的酶是RNA。

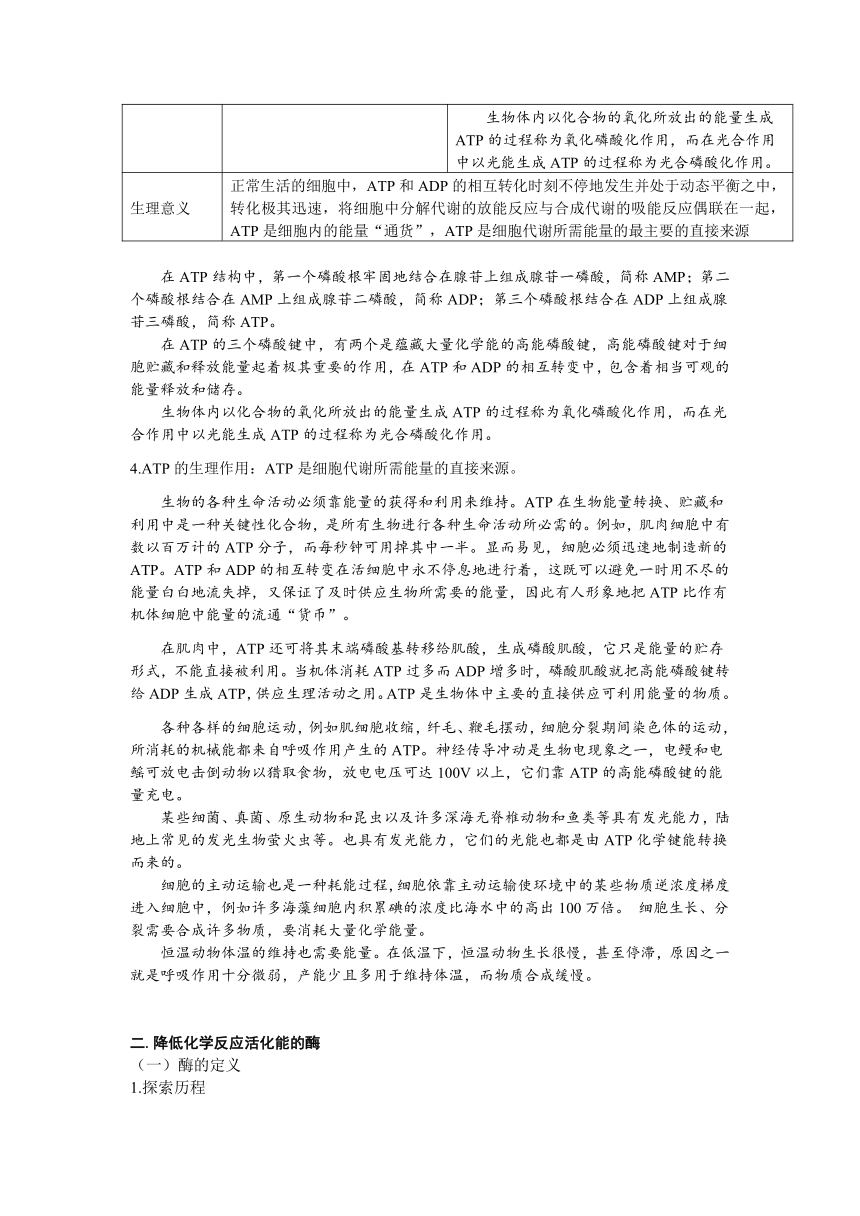

(二)酶的作用:降低细胞反应的活化能

1.活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

2.酶作为催化剂,仅能使反应速度加快,并不能改变反应的方向;

酶只能催化可以自发进行的反应,而不能催化不能自发进行的反应;

酶只能缩短达到化学平衡所需的时间,不能改变反应的平衡点。

(无机催化物也一样)

如:CO2

+

H2O

H2CO3

该反应是一个可以双向进行的反应,如果没有酶是可以自发进行的,但速度相当慢,大约一小时可产生200个分子的碳酸,

如果有碳酸酐酶存在,估计每秒可以产生600000分子的碳酸。

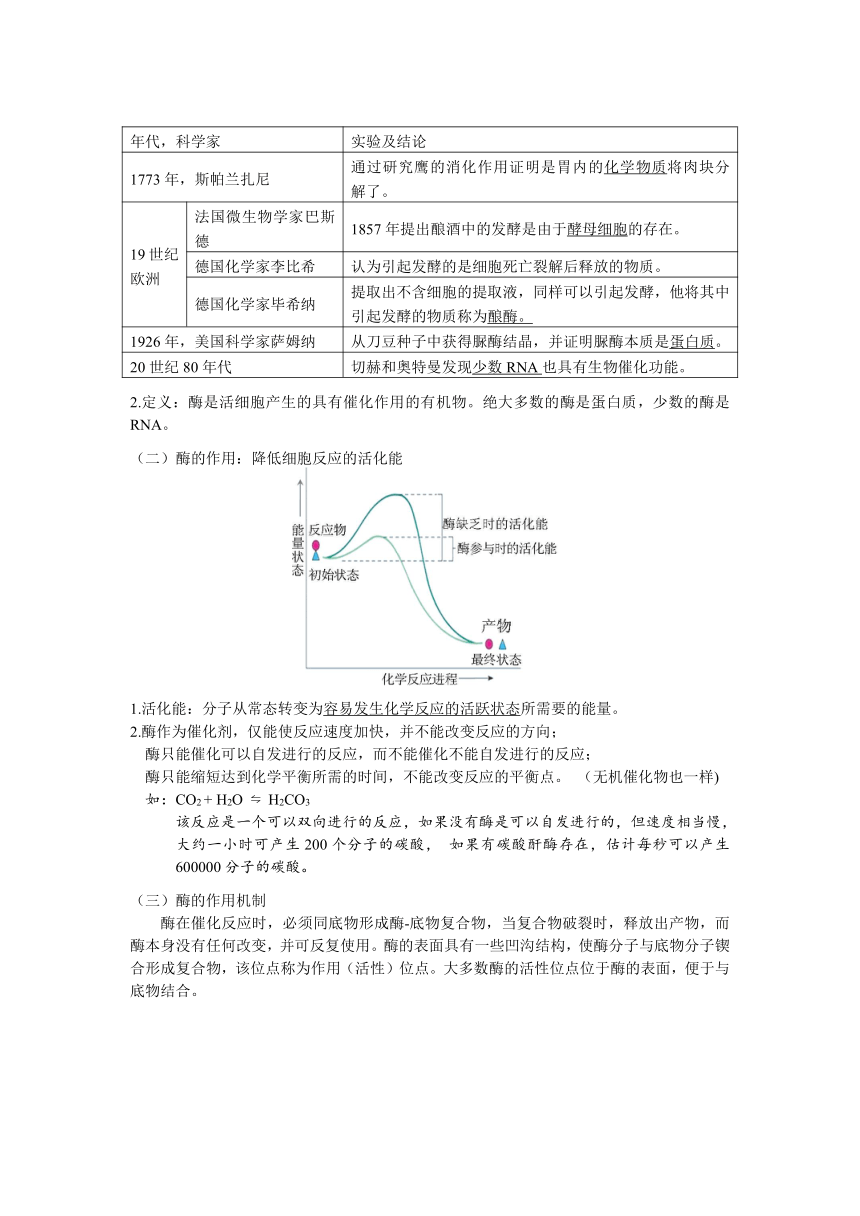

(三)酶的作用机制

酶在催化反应时,必须同底物形成酶-底物复合物,当复合物破裂时,释放出产物,而酶本身没有任何改变,并可反复使用。酶的表面具有一些凹沟结构,使酶分子与底物分子锲合形成复合物,该位点称为作用(活性)位点。大多数酶的活性位点位于酶的表面,便于与底物结合。

有的酶蛋白只有一条肽链,有的酶蛋白有多个亚基组成,称多亚基的酶。有些酶在催化反应时不需要其他的辅助因子,有些则需要。这些酶分子中的蛋白质部分称为脱辅酶,而附加的化学成分称为辅助因子(辅酶)。单独的脱辅酶或辅酶都是没有催化活性的,只有二者结合起来才具有活性。辅助因子既可以是无机分子,也可以是有机分子。常见的辅助因子:金属离子

Ca2+、Mg2+、Fe2+,有机小分子物质核黄素、辅酶Ⅰ、Ⅱ。

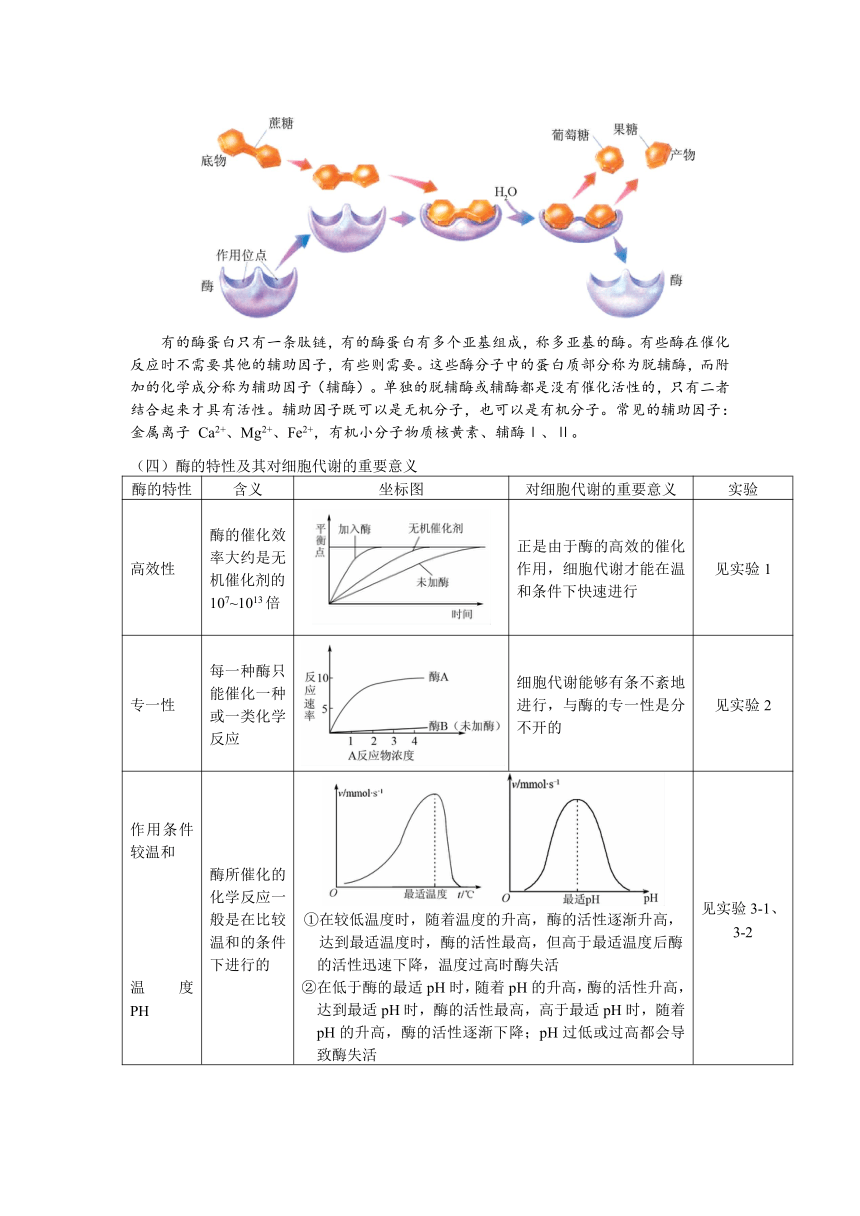

(四)酶的特性及其对细胞代谢的重要意义

酶的特性

含义

坐标图

对细胞代谢的重要意义

实验

高效性

酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍

正是由于酶的高效的催化作用,细胞代谢才能在温和条件下快速进行

见实验1

专一性

每一种酶只能催化一种或一类化学反应

细胞代谢能够有条不紊地进行,与酶的专一性是分不开的

见实验2

作用条件较温和温度

PH

酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的

①在较低温度时,随着温度的升高,酶的活性逐渐升高,

达到最适温度时,酶的活性最高,但高于最适温度后酶的活性迅速下降,温度过高时酶失活②在低于酶的最适pH时,随着pH的升高,酶的活性升高,达到最适pH时,酶的活性最高,高于最适pH时,随着pH的升高,酶的活性逐渐下降;pH过低或过高都会导致酶失活

见实验3-1、3-2

实验1:比较过氧化氢在不同条件下的分解

2

H2O2

→

2

H2O

+

O2

↑

试管号

新配过氧化氢溶液

实验处理

现象

气泡的多少

点燃的卫生香的变化

1

2mL

不作处理

基本没有

无变化

2

2mL

90℃水浴加热

较少

发亮

3

2mL

滴加3.5%

FeCl3溶液2滴

很多

复燃火苗相对较弱

4

2mL

滴加肝脏研磨液2滴

非常多

复燃火苗相对猛烈

实验结论:①过氧化氢酶能催化过氧化氢分解;②过氧化氢酶催化作用高效。

实验2:探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用

试管编号实验处理

1

2

2ml可溶性淀粉溶液

+

-

2ml蔗糖溶液

-

+

2ml新鲜的淀粉酶溶液

+

+

水浴加热5min

+

+

2ml斐林试剂

+

+

水浴加热2min

+

+

现象

砖红色

淡蓝色

实验结论:淀粉酶只催化淀粉水解不催化蔗糖水解。

实验3-1:探究温度对酶活性的影响

实验3-2:探究pH对酶活性的影响

补充:

(1)实验3-1中自变量(单一变量)是温度,必须保证无关变量相同且适宜,如试管的洁净度、淀

粉溶液的量、不同温度的处理时间长度、操作的顺序、碘液的加入量等。

(2)实验3-2中若选用淀粉酶和淀粉来做效果不好,因为检验试剂不管是碘液还是斐林试剂,它们的最佳检验效果只在特定的pH范围,超过一定pH范围,显色反应显著受影响。

最适pH

过氧化氢酶(肝)

6.8

唾液淀粉酶

6.8

脂肪酶

8.3

胰蛋白酶

8.0~9.0

胃蛋白酶

1.5

(3)动物体内酶最适温度一般在35~40℃;植物体内酶最适温度一般在40~50℃;细菌、真菌体内酶的最适温度差别较大,有的可高达70℃;酶制剂适于在低温(0~4℃)保存。动物体内酶的最适pH多在6.5~8.0;植物体内酶的最适pH多在4.5~6.5。

(4)分析温度对酶活性的影响:低温不破坏蛋白质的分子结构,高温会导致蛋白质分子发生热变

性,而蛋白质的变性是不可逆的,所以在最适温度两侧的曲线是不对称的。

(5)酶的失活:一般,能够使蛋白质变性的因素也能使酶遭到破坏而完全失去活性。主要的因素有

高温、高压、紫外线照射等物理因素,有机溶剂、强酸、强碱等化学因素。低温暂时抑制酶的

活性,酶的空间结构稳定,适宜温度时可恢复活性。

(五)影响酶促反应的因素

影响因素

分析/图示

理化条件

温度

pH

底物浓度

在其他条件适宜、酶量一定的条件下,酶促反应速率随底物浓度增加而加快,但当底物达到一定浓度后,受酶数量限制,酶促反应速率不再增加。

酶浓度

在底物充足,其他条件适宜的条件下,酶促反应速率与酶浓度成正相关

酶的抑制剂

酶活性的抑制分为可逆的和不可逆的。在可逆性的酶抑制中又分为竞争性抑制和非竞争性抑制。

(六)高中常见的酶

底物类别

名称

作用

糖类

淀粉酶

淀粉→麦芽糖

麦芽糖酶

麦芽糖→葡萄糖

纤维素酶

纤维素→葡萄糖

脂类

脂肪酶

脂肪→甘油+脂肪酸

蛋白质

蛋白酶

蛋白质→多肽(可能有部分氨基酸)

肽酶

多肽→单个氨基酸

酪氨酸酶

合成黑色素必需,白化病人此酶有缺陷

胰蛋白酶

动物细胞培养时使用,将组织块分散成单个细胞

胶原蛋白酶

核酸

DNA

解旋酶

DNA复制时使DNA双链打开

DNA酶

DNA→脱氧核糖核苷酸

DNA聚合酶

DNA复制时以DNA为模板从3′端延伸DNA子链(需引物)

逆转录酶

病毒和癌细胞中存在:以RNA为模板合成DNA

限制性核酸内切酶

识别双链DNA分子的特定核苷酸序列;并使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开

DNA连接酶

将双链DNA片段连接起来,使两个核苷酸之间形成磷酸二酯键

RNA

RNA酶

RNA→核糖核苷酸

RNA聚合酶

转录时以DNA为模板合成RNA,兼有解旋功能

方法2

比较法解析相关知识

1.化合物中“A”的辨析

2.和相互转化不是可逆反应

的合成

的水解

反应式

能量

能量

所需酶

合成酶

水解酶

能量来源

光能(光合作用)、化学能(细胞呼吸)

储存在高能磷酸键中的能量

能量去路

储存于形成的高能磷酸键中

用于各项生命活动

反应场所

细胞质基质、线粒体、叶绿体

生物体的需能部位

由表可以看出,的合成和的水解在所需的酶、能量来源、能量去路和反应场所方向不相同,因此和的相互转化并不是可逆反应。

3.误认为等同于能量

是一种高能磷酸化合物,其分子式可以简写为,高能磷酸键水解时能够释放出高达的能量,所以是与能量有关的一种物质,不可将与能量等同起来。

4.转化为需要消耗水

转化为又称“的水解反应”,这一过程需酶的催化,同时也需要消耗水。凡是大分子有机物(如蛋白质、脂肪、淀粉等)的水解都需要消耗水。

⑵

明确酶的正确理解与错误说法,对比如下:

错误说法

正确理解

产生场所

具有分泌或能的细胞才能产生

活细胞(不考虑哺乳动物成熟红细胞等)

化学本质

蛋白质

有机物(大多数为蛋白质,少数为)

作用场所

只在细胞内起催化作用

可在细胞内、细胞外、体外发挥作用

温度影响

低温和高温均使酶变性失活

低温只抑制酶的活性,不会使酶变性失活,高温使酶变性失活

作用

酶具有调节、催化等多种功能

酶只具有催化作用

来源

有的可来源于食物等

酶只在生物体内合成

⑴

酶促反应速率不同于酶活性:

①温度、都能影响酶的空间结构,改变酶的活性,进而影响酶促反应速率。

②底物浓度和酶浓度是通过影响底物与酶的接触面积而影响酶促反应速率的,并不影响酶的活性。

⑵

人在发烧时,不想吃东西,其原因是温度过高导致消化酶的活性降低。

⑶

唾液淀粉酶随食物进入胃内,不能继续将淀粉分解为麦芽糖。原因是唾液淀粉酶的最适在7左右,而胃液的在2左右,在胃中唾液淀粉酶失活并以蛋白质的形式被胃蛋白酶水解。

有关ATP的结构,下列叙述正确的是(

)A.ATP是细胞中的一种生物大分子物质,含有C、H、O、N、P元素B.ATP中的“A”与碱基“A”是同一种物质C.ATP分子由1个腺嘌呤脱氧核苷酸和2个磷酸基团组成D.ATP水解失去2个磷酸基团后,是RNA的组成单位之一【答案】D

关于ATP与ADP的相互转化,叙述不正确的是(

)(双选)A.该过程有能量的释放和转移,生物体内转变成所需的能量来自细胞呼吸B.这种转化无休止地在活细胞内进行,保证了生命活动的顺利进行C.能量通过ATP分子在吸能和放能反应之间循环流通,这种能量供应机制,是生物界的共性

D.细胞分裂时,伴随着ATP和ADP的相互转化;剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP上升【答案】AD

下列关于ATP的叙述,正确的是(

)①为满足对能量的需求,肌细胞中贮存大量ATP②青藏高原上的哺乳动物细胞产生ATP的主要生理过程是有氧呼吸③合成ATP所需的能量由磷酸提供

④在剧烈运动时,肌细胞产生ATP的速率增加,也可以通过口服ATP及时补充能量

⑤若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加⑥ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少

⑦ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能⑧细胞质和细胞核中都有ATP分布⑨人体成熟的红细胞没有线粒体,不能产生ATP⑩线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所

【答案】②④⑤⑥⑦⑧

下列哪些过程中不会使细胞中ADP的含量增加(

)①肠道中葡萄糖变为血糖过程中的小肠绒毛上皮细胞

②氧气进入肺泡细胞③K+进人肾小管的上皮细胞

④植物细胞发生质壁分离

⑤根毛细胞吸收水分

A.①②④

B.①②⑤

C.②③⑤

D.②④⑤【答案】D

下列关于生物体内酶的叙述,正确的是(

)①生物体内的酶都是由活细胞产生的,活的生物体的所有细胞都能产生酶②细胞内的酶是在核糖体上合成的,酶的基本组成单位是氨基酸③酶通过为反应物供能和降低活化能来提高化学反应速率,酶的数量因参与化学反应而减少

④酶是由具有分泌功能的细胞产生的⑤酶的催化效率都很高,所有的酶都具有专一性⑥同一生物体内的各种酶要求的催化条件都相同⑦只要条件适宜,酶在生物体外也可催化相应的化学反应

⑧温度过高和偏低对酶活性影响的原理相同⑨酶结构的改变可导致其活性部分或全部丧失⑩酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸【答案】⑤⑦⑨

下列图中,①表示有酶催化的反应曲线,②表示没有酶催化的反应曲线,E表示酶降低的活化能。正确的图解是(

)【答案】C

甲、乙两种酶用同一种蛋白酶处理,酶活性与处理时间的关系如下图所示。下列错误的是(

)A.甲酶能够抗该种蛋白酶降解

B.甲酶不可能是具有催化功能的RNAC.乙酶的化学本质为蛋白质

D.乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变【答案】B

20世纪80年代科学家发现了一种RNaseP酶,是由20%的蛋白质和80%的RNA组成,如果将这种酶中的蛋白质除去,并提高Mg2+的浓度,他们发现留下来的RNA仍然具有与这种酶相同的催化活性,这一结果表明(

)A.RNA具有生物催化作用

B.酶是由RNA和蛋白质组成的C.酶的化学本质是蛋白质

D.绝大多数的酶是蛋白质,少数是RNA【答案】A

多酶片中含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶,具有辅助消化的作用,其片剂是糖衣片,这样制作的目的是(

)A.补充体内糖类物质的供应

B.防止胃液的消化作用C.经唾液的消化作用后即可迅速起作用

D.使其中各种酶缓慢地释放【答案】B

下列代谢过程的图解中,a~f代表相应的酶。若X、Y都积累过量时,才会抑制酶a的活性,则为获得尽可能多的X产物,被抑制的酶最好的是(

)A.e和f

B.e和c

C.d

D.b和c【答案】C

某同学为验证pH值对酶活性的影响,设计了如下表中的方法步骤。下列评价不合理的是(

)

序号项目试管Ⅰ试管Ⅱ1新鲜唾液1ml1ml2可溶性淀粉液2ml2ml337℃

水浴5min5min41mol盐酸1ml/51mol

NaOH/1ml6斐林试剂2滴2滴750~65℃水浴2min8结果均出现砖红色A.缺少正常pH值的对照组

B.新鲜唾液没有稀释C.实验操作步骤的安排不合理

D.用“过氧化氢酶催化过氧化氢分解的实验”

探究pH对酶活性的影响效果更好【答案】B

下图分别表示温度、pH与酶活性的关系,相关叙述错误的是(

)A.人体的凝血酶原的最适pH与曲线C相同

B.人体内胃蛋白酶的活性与曲线B相似C.曲线B与C说明不同的酶有不同的最适pH

D.曲线A上的b点表示该酶的催化活性最大

【答案】A

下图甲表示温度对淀粉酶活性的影响,下图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后麦芽糖的积累量随温度变化的情况。下列说法不正确的是(

)A.图中T0表示淀粉酶催化该反应的最适温度B.图甲中在Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别C.图乙中Tb至Tc的曲线表明温度升高,麦芽糖积累量不再上升,酶的活性已达最高D.图乙中A点对应的温度为T0

【答案】C

图1表示某有机物加入酶后,置于0℃至80℃环境中,有机物的分解总量与温度的关系图。根据该图判断,如果把这些物质置于80℃至0℃的环境中处理,其关系图应为图2中的(

)

【答案】B

某同学研究温度和pH对某酶促反应速率的影响,得到右图的曲线。下列分析正确的是(

)A.该酶催化反应的最适温度为35℃左右,最适pH为8B.当pH为8时,影响反应速率的主要因素是底物浓度和酶浓度C.随pH升高,该酶催化反应的最适温度也逐渐升高D.当pH为任何一固定值时,实验结果都可以证明温度对反应速率的影响

【答案】A

如图为某酶在不同温度下反应曲线和时间的关系,从图中不能获得的信息是(

)A.酶反应的最适温度

B.酶因热而失活C.酶反应生成物量与时间的关系

D.酶反应速度和酶量的关系【答案】D

影响酶催化反应速率的因素有温度、反应物浓度、酶的浓度等。下图表示在最适温度下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度之间的关系。有关说法正确的是(

)A.在A点提高反应温度,反应速率加快

B.在B点增加酶的浓度,反应速率不变C.在A点提高反应物浓度,反应速率加快

D.在C点提高反应物浓度,产物不再增加

【答案】C

某一不可逆化学反应在无酶和有酶催化时均可以进行,当该反应在无酶条件下进行到时间t时,向反应液中加入催化该反应的酶。下图中能正确表示加酶后反应物浓度随反应时间变化趋势的曲线是(

)A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】D

在温度、pH等适宜条件下,下图中实线表示没有酶时反应的进程。在T1时,将催化此反应的酶加入反应物中,则图中表示此反应进程的曲线是(

)A.曲线A

B.曲线B

C.曲线C

D.曲线D【答案】C

下图表示在不同条件下,酶催化反应的速率(或生成物量)的变化曲线图,有关叙述不正确的是(

)A.图①虚线表示酶量加一倍后,底物浓度和反应速率关系 B.图②虚线表示增加酶浓度,其他条件不变时,生成物量与时间的关系 C.图③不能表示在反应开始后的一段时间内,反应速率与时间的关系 D.若图②中的实线表示Fe3+的催化效率,则虚线可表示过氧化氢酶的催化效率【答案】C

下图1表示温度对酶促反应速率的影响示意图,图2的实线表示在温度为a的情况下生成物量与时间的关系图,则当温度增加一倍时生成物量与时间的关系是(

)A.曲线1

B.曲线2

C.曲线3

D.曲线4【答案】B

在生物化学反应中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时(如甲图A所示),可催化底物发生变化。酶抑制剂是与酶结合并降低酶活性的分子,其中竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,从而降低酶对底物的催化效应;非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,能改变酶的构型,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性。下列有关叙述不正确的是(

)

A.曲线a表示没有酶抑制剂存在时的作用效果B.曲线c表示在竞争性抑制剂作用下酶的活性降低C.曲线a、b酶促反应速率不再增加是酶处于饱和状态

D.竞争性抑制剂与该酶催化的底物化学结构相似【答案】B

动物脑组织中含有丰富的谷氨酸脱羧酶,能专一催化1

mol谷氨酸分解为1mol

r-氨基丁酸和1

mol

CO2。某科研小组从小鼠的脑中得到该酶后,在谷氨酸起始浓度为10mmol/L、最适温度、最适pH值的条件下,对该酶的催化反应过程进行研究,结果见图1和图2。请根据以上实验结果,回答下列问题:(1)在图1画出反应过程中谷氨酸浓度随时间变化的曲线(请用“1”标注)。(2)当一开始时,将混合物中谷氨酸脱羧酶的浓度增加50%或降低反应温度10℃,请在图1中分别画出理想条件下CO2

浓度随时间变化的曲线(请用“2”标注酶浓度增加后的变化曲线,用“3”标注温度降低后的变化曲线)。(3)重金属离子能与谷氨酸脱羧酶按比例牢固结合,不可解离,迅速使酶失活。在反应物浓度过量的条件下,向反应混合物中加入一定量的重金属离子后,请在图2中画出酶催化反应速率随酶浓度变化的曲线(请用“4”标注)。【答案】(1)见曲线1(评分依据:每分解1

mmol谷氨酸则产生1

mmol

CO2,根据CO2浓度变化曲线,可得到严格的谷氨酸浓度随时间变化曲线)。(2)当谷氨酸脱竣酶的浓度增加50%时,见曲线2,其原因:酶量增加50%,酶催化反应速率相应提高,反应完成所需时间减少。当温度降低10℃时,见曲线3,其原因:温度降低,酶催化反应速率下降,但酶并不失活,反应完成所需时间增加。(3)见曲线4(注:曲线4为一条不经过原点的平行直线,平移距离不限)。原因:一定量的重金属离子使一定量的酶失活,当加入的酶量使重金属离子完全与酶结合后,继续加入的酶开始表现酶活力,此时酶的催化反应速率与酶浓度变化的直线关系不变。

用某种酶进行有关实验的结果如衅所示,下列有关说法错误的是(

)A.该酶的最适催化温度不确定B.图2和图4能说明该酶一定不是胃蛋白酶C.由图4实验结果可知酶具有高效性D.由图3实验结果可知是酶的激活剂【答案】

第4讲

酶和ATP

新课标剖析

知识网络

ATP

知识点睛

易混易错

易混易错

例题精讲

要求层次

具体要求

Ⅰ

Ⅱ

√

酶的定义

√

酶的作用及特性

√

影响酶促反应的因素

√

ATP的分子结构

√

ATP与ADP的相互转化

√

ATP的生理功能

中文名称

分子结构

ATP与ADP的相互转化

生理功能

酶的定义

酶的作用

高效性:实验比较过氧化氢在不同条件下的分解

酶

酶的特性

专一性:实验探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用

作用条件温和:实验探究温度/pH对酶活性的影响

酶浓度

温度

影响酶促反应的因素

pH

底物浓度

细胞代谢:对细胞来说能量的获得和利用都必须通过化学反应。细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。

一、

细胞内的能量“通货”——ATP

细胞和各种生物体在生存过程中要发生无数的化学反应,要在体内和体外做各种机械功,这些过程都伴随着能量转化。在细胞和生物体的能量转换中,化学能最为重要,而腺苷三磷酸(简称ATP)常常充当各种类型的能量转换的中介物。早在20世纪20年代,几位科学家分别从肌肉中发现了ATP。

(一)的分子结构

结构简式

A:表示腺苷

P:表示磷酸基团

~:表示高能磷酸键(水解时释放的能量多达30.54kJ/mol)

结构特点

化学性质不稳定,在有关酶的催化作用下,ATP分子中远离A的那个高能磷酸键很容易水解。

(二)ATP与ADP的相互转化

ATP与ADP的相互转化

ATP的水解

ATP水解释放的能量可以驱动各种需能的生命活动,例如:原生质的流动,肌细胞的收缩,细胞的主动运输,物质的分泌,生物发电、发光,细胞内各种吸能反应

ATP的合成

ATP合成所需的能量①对于人、动物、真菌、多数细菌来说,均来自呼吸作用时有机物分解所释放的能量②对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能生物体内以化合物的氧化所放出的能量生成ATP的过程称为氧化磷酸化作用,而在光合作用中以光能生成ATP的过程称为光合磷酸化作用。

生理意义

正常生活的细胞中,ATP和ADP的相互转化时刻不停地发生并处于动态平衡之中,转化极其迅速,将细胞中分解代谢的放能反应与合成代谢的吸能反应偶联在一起,ATP是细胞内的能量“通货”,ATP是细胞代谢所需能量的最主要的直接来源

在ATP结构中,第一个磷酸根牢固地结合在腺苷上组成腺苷一磷酸,简称AMP;第二个磷酸根结合在AMP上组成腺苷二磷酸,简称ADP;第三个磷酸根结合在ADP上组成腺苷三磷酸,简称ATP。

在ATP的三个磷酸键中,有两个是蕴藏大量化学能的高能磷酸键,高能磷酸键对于细胞贮藏和释放能量起着极其重要的作用,在ATP和ADP的相互转变中,包含着相当可观的能量释放和储存。

生物体内以化合物的氧化所放出的能量生成ATP的过程称为氧化磷酸化作用,而在光合作用中以光能生成ATP的过程称为光合磷酸化作用。

4.ATP的生理作用:ATP是细胞代谢所需能量的直接来源。

生物的各种生命活动必须靠能量的获得和利用来维持。ATP在生物能量转换、贮藏和利用中是一种关键性化合物,是所有生物进行各种生命活动所必需的。例如,肌肉细胞中有数以百万计的ATP分子,而每秒钟可用掉其中一半。显而易见,细胞必须迅速地制造新的ATP。ATP和ADP的相互转变在活细胞中永不停息地进行着,这既可以避免一时用不尽的能量白白地流失掉,又保证了及时供应生物所需要的能量,因此有人形象地把ATP比作有机体细胞中能量的流通“货币”。

在肌肉中,ATP还可将其末端磷酸基转移给肌酸,生成磷酸肌酸,它只是能量的贮存形式,不能直接被利用。当机体消耗ATP过多而ADP增多时,磷酸肌酸就把高能磷酸键转给ADP生成ATP,供应生理活动之用。ATP是生物体中主要的直接供应可利用能量的物质。

各种各样的细胞运动,例如肌细胞收缩,纤毛、鞭毛摆动,细胞分裂期间染色体的运动,所消耗的机械能都来自呼吸作用产生的ATP。神经传导冲动是生物电现象之一,电鳗和电鳐可放电击倒动物以猎取食物,放电电压可达100V以上,它们靠ATP的高能磷酸键的能量充电。

某些细菌、真菌、原生动物和昆虫以及许多深海无脊椎动物和鱼类等具有发光能力,陆地上常见的发光生物萤火虫等。也具有发光能力,它们的光能也都是由ATP化学键能转换而来的。

细胞的主动运输也是一种耗能过程,细胞依靠主动运输使环境中的某些物质逆浓度梯度进入细胞中,例如许多海藻细胞内积累碘的浓度比海水中的高出100万倍。

细胞生长、分裂需要合成许多物质,要消耗大量化学能量。

恒温动物体温的维持也需要能量。在低温下,恒温动物生长很慢,甚至停滞,原因之一就是呼吸作用十分微弱,产能少且多用于维持体温,而物质合成缓慢。

二.降低化学反应活化能的酶

(一)酶的定义

1.探索历程

年代,科学家

实验及结论

1773年,斯帕兰扎尼

通过研究鹰的消化作用证明是胃内的化学物质将肉块分解了。

19世纪欧洲

法国微生物学家巴斯德

1857年提出酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在。

德国化学家李比希

认为引起发酵的是细胞死亡裂解后释放的物质。

德国化学家毕希纳

提取出不含细胞的提取液,同样可以引起发酵,他将其中引起发酵的物质称为酿酶。

1926年,美国科学家萨姆纳

从刀豆种子中获得脲酶结晶,并证明脲酶本质是蛋白质。

20世纪80年代

切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化功能。

2.定义:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。绝大多数的酶是蛋白质,少数的酶是RNA。

(二)酶的作用:降低细胞反应的活化能

1.活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

2.酶作为催化剂,仅能使反应速度加快,并不能改变反应的方向;

酶只能催化可以自发进行的反应,而不能催化不能自发进行的反应;

酶只能缩短达到化学平衡所需的时间,不能改变反应的平衡点。

(无机催化物也一样)

如:CO2

+

H2O

H2CO3

该反应是一个可以双向进行的反应,如果没有酶是可以自发进行的,但速度相当慢,大约一小时可产生200个分子的碳酸,

如果有碳酸酐酶存在,估计每秒可以产生600000分子的碳酸。

(三)酶的作用机制

酶在催化反应时,必须同底物形成酶-底物复合物,当复合物破裂时,释放出产物,而酶本身没有任何改变,并可反复使用。酶的表面具有一些凹沟结构,使酶分子与底物分子锲合形成复合物,该位点称为作用(活性)位点。大多数酶的活性位点位于酶的表面,便于与底物结合。

有的酶蛋白只有一条肽链,有的酶蛋白有多个亚基组成,称多亚基的酶。有些酶在催化反应时不需要其他的辅助因子,有些则需要。这些酶分子中的蛋白质部分称为脱辅酶,而附加的化学成分称为辅助因子(辅酶)。单独的脱辅酶或辅酶都是没有催化活性的,只有二者结合起来才具有活性。辅助因子既可以是无机分子,也可以是有机分子。常见的辅助因子:金属离子

Ca2+、Mg2+、Fe2+,有机小分子物质核黄素、辅酶Ⅰ、Ⅱ。

(四)酶的特性及其对细胞代谢的重要意义

酶的特性

含义

坐标图

对细胞代谢的重要意义

实验

高效性

酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍

正是由于酶的高效的催化作用,细胞代谢才能在温和条件下快速进行

见实验1

专一性

每一种酶只能催化一种或一类化学反应

细胞代谢能够有条不紊地进行,与酶的专一性是分不开的

见实验2

作用条件较温和温度

PH

酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的

①在较低温度时,随着温度的升高,酶的活性逐渐升高,

达到最适温度时,酶的活性最高,但高于最适温度后酶的活性迅速下降,温度过高时酶失活②在低于酶的最适pH时,随着pH的升高,酶的活性升高,达到最适pH时,酶的活性最高,高于最适pH时,随着pH的升高,酶的活性逐渐下降;pH过低或过高都会导致酶失活

见实验3-1、3-2

实验1:比较过氧化氢在不同条件下的分解

2

H2O2

→

2

H2O

+

O2

↑

试管号

新配过氧化氢溶液

实验处理

现象

气泡的多少

点燃的卫生香的变化

1

2mL

不作处理

基本没有

无变化

2

2mL

90℃水浴加热

较少

发亮

3

2mL

滴加3.5%

FeCl3溶液2滴

很多

复燃火苗相对较弱

4

2mL

滴加肝脏研磨液2滴

非常多

复燃火苗相对猛烈

实验结论:①过氧化氢酶能催化过氧化氢分解;②过氧化氢酶催化作用高效。

实验2:探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用

试管编号实验处理

1

2

2ml可溶性淀粉溶液

+

-

2ml蔗糖溶液

-

+

2ml新鲜的淀粉酶溶液

+

+

水浴加热5min

+

+

2ml斐林试剂

+

+

水浴加热2min

+

+

现象

砖红色

淡蓝色

实验结论:淀粉酶只催化淀粉水解不催化蔗糖水解。

实验3-1:探究温度对酶活性的影响

实验3-2:探究pH对酶活性的影响

补充:

(1)实验3-1中自变量(单一变量)是温度,必须保证无关变量相同且适宜,如试管的洁净度、淀

粉溶液的量、不同温度的处理时间长度、操作的顺序、碘液的加入量等。

(2)实验3-2中若选用淀粉酶和淀粉来做效果不好,因为检验试剂不管是碘液还是斐林试剂,它们的最佳检验效果只在特定的pH范围,超过一定pH范围,显色反应显著受影响。

最适pH

过氧化氢酶(肝)

6.8

唾液淀粉酶

6.8

脂肪酶

8.3

胰蛋白酶

8.0~9.0

胃蛋白酶

1.5

(3)动物体内酶最适温度一般在35~40℃;植物体内酶最适温度一般在40~50℃;细菌、真菌体内酶的最适温度差别较大,有的可高达70℃;酶制剂适于在低温(0~4℃)保存。动物体内酶的最适pH多在6.5~8.0;植物体内酶的最适pH多在4.5~6.5。

(4)分析温度对酶活性的影响:低温不破坏蛋白质的分子结构,高温会导致蛋白质分子发生热变

性,而蛋白质的变性是不可逆的,所以在最适温度两侧的曲线是不对称的。

(5)酶的失活:一般,能够使蛋白质变性的因素也能使酶遭到破坏而完全失去活性。主要的因素有

高温、高压、紫外线照射等物理因素,有机溶剂、强酸、强碱等化学因素。低温暂时抑制酶的

活性,酶的空间结构稳定,适宜温度时可恢复活性。

(五)影响酶促反应的因素

影响因素

分析/图示

理化条件

温度

pH

底物浓度

在其他条件适宜、酶量一定的条件下,酶促反应速率随底物浓度增加而加快,但当底物达到一定浓度后,受酶数量限制,酶促反应速率不再增加。

酶浓度

在底物充足,其他条件适宜的条件下,酶促反应速率与酶浓度成正相关

酶的抑制剂

酶活性的抑制分为可逆的和不可逆的。在可逆性的酶抑制中又分为竞争性抑制和非竞争性抑制。

(六)高中常见的酶

底物类别

名称

作用

糖类

淀粉酶

淀粉→麦芽糖

麦芽糖酶

麦芽糖→葡萄糖

纤维素酶

纤维素→葡萄糖

脂类

脂肪酶

脂肪→甘油+脂肪酸

蛋白质

蛋白酶

蛋白质→多肽(可能有部分氨基酸)

肽酶

多肽→单个氨基酸

酪氨酸酶

合成黑色素必需,白化病人此酶有缺陷

胰蛋白酶

动物细胞培养时使用,将组织块分散成单个细胞

胶原蛋白酶

核酸

DNA

解旋酶

DNA复制时使DNA双链打开

DNA酶

DNA→脱氧核糖核苷酸

DNA聚合酶

DNA复制时以DNA为模板从3′端延伸DNA子链(需引物)

逆转录酶

病毒和癌细胞中存在:以RNA为模板合成DNA

限制性核酸内切酶

识别双链DNA分子的特定核苷酸序列;并使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开

DNA连接酶

将双链DNA片段连接起来,使两个核苷酸之间形成磷酸二酯键

RNA

RNA酶

RNA→核糖核苷酸

RNA聚合酶

转录时以DNA为模板合成RNA,兼有解旋功能

方法2

比较法解析相关知识

1.化合物中“A”的辨析

2.和相互转化不是可逆反应

的合成

的水解

反应式

能量

能量

所需酶

合成酶

水解酶

能量来源

光能(光合作用)、化学能(细胞呼吸)

储存在高能磷酸键中的能量

能量去路

储存于形成的高能磷酸键中

用于各项生命活动

反应场所

细胞质基质、线粒体、叶绿体

生物体的需能部位

由表可以看出,的合成和的水解在所需的酶、能量来源、能量去路和反应场所方向不相同,因此和的相互转化并不是可逆反应。

3.误认为等同于能量

是一种高能磷酸化合物,其分子式可以简写为,高能磷酸键水解时能够释放出高达的能量,所以是与能量有关的一种物质,不可将与能量等同起来。

4.转化为需要消耗水

转化为又称“的水解反应”,这一过程需酶的催化,同时也需要消耗水。凡是大分子有机物(如蛋白质、脂肪、淀粉等)的水解都需要消耗水。

⑵

明确酶的正确理解与错误说法,对比如下:

错误说法

正确理解

产生场所

具有分泌或能的细胞才能产生

活细胞(不考虑哺乳动物成熟红细胞等)

化学本质

蛋白质

有机物(大多数为蛋白质,少数为)

作用场所

只在细胞内起催化作用

可在细胞内、细胞外、体外发挥作用

温度影响

低温和高温均使酶变性失活

低温只抑制酶的活性,不会使酶变性失活,高温使酶变性失活

作用

酶具有调节、催化等多种功能

酶只具有催化作用

来源

有的可来源于食物等

酶只在生物体内合成

⑴

酶促反应速率不同于酶活性:

①温度、都能影响酶的空间结构,改变酶的活性,进而影响酶促反应速率。

②底物浓度和酶浓度是通过影响底物与酶的接触面积而影响酶促反应速率的,并不影响酶的活性。

⑵

人在发烧时,不想吃东西,其原因是温度过高导致消化酶的活性降低。

⑶

唾液淀粉酶随食物进入胃内,不能继续将淀粉分解为麦芽糖。原因是唾液淀粉酶的最适在7左右,而胃液的在2左右,在胃中唾液淀粉酶失活并以蛋白质的形式被胃蛋白酶水解。

有关ATP的结构,下列叙述正确的是(

)A.ATP是细胞中的一种生物大分子物质,含有C、H、O、N、P元素B.ATP中的“A”与碱基“A”是同一种物质C.ATP分子由1个腺嘌呤脱氧核苷酸和2个磷酸基团组成D.ATP水解失去2个磷酸基团后,是RNA的组成单位之一【答案】D

关于ATP与ADP的相互转化,叙述不正确的是(

)(双选)A.该过程有能量的释放和转移,生物体内转变成所需的能量来自细胞呼吸B.这种转化无休止地在活细胞内进行,保证了生命活动的顺利进行C.能量通过ATP分子在吸能和放能反应之间循环流通,这种能量供应机制,是生物界的共性

D.细胞分裂时,伴随着ATP和ADP的相互转化;剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP上升【答案】AD

下列关于ATP的叙述,正确的是(

)①为满足对能量的需求,肌细胞中贮存大量ATP②青藏高原上的哺乳动物细胞产生ATP的主要生理过程是有氧呼吸③合成ATP所需的能量由磷酸提供

④在剧烈运动时,肌细胞产生ATP的速率增加,也可以通过口服ATP及时补充能量

⑤若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加⑥ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少

⑦ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能⑧细胞质和细胞核中都有ATP分布⑨人体成熟的红细胞没有线粒体,不能产生ATP⑩线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所

【答案】②④⑤⑥⑦⑧

下列哪些过程中不会使细胞中ADP的含量增加(

)①肠道中葡萄糖变为血糖过程中的小肠绒毛上皮细胞

②氧气进入肺泡细胞③K+进人肾小管的上皮细胞

④植物细胞发生质壁分离

⑤根毛细胞吸收水分

A.①②④

B.①②⑤

C.②③⑤

D.②④⑤【答案】D

下列关于生物体内酶的叙述,正确的是(

)①生物体内的酶都是由活细胞产生的,活的生物体的所有细胞都能产生酶②细胞内的酶是在核糖体上合成的,酶的基本组成单位是氨基酸③酶通过为反应物供能和降低活化能来提高化学反应速率,酶的数量因参与化学反应而减少

④酶是由具有分泌功能的细胞产生的⑤酶的催化效率都很高,所有的酶都具有专一性⑥同一生物体内的各种酶要求的催化条件都相同⑦只要条件适宜,酶在生物体外也可催化相应的化学反应

⑧温度过高和偏低对酶活性影响的原理相同⑨酶结构的改变可导致其活性部分或全部丧失⑩酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸【答案】⑤⑦⑨

下列图中,①表示有酶催化的反应曲线,②表示没有酶催化的反应曲线,E表示酶降低的活化能。正确的图解是(

)【答案】C

甲、乙两种酶用同一种蛋白酶处理,酶活性与处理时间的关系如下图所示。下列错误的是(

)A.甲酶能够抗该种蛋白酶降解

B.甲酶不可能是具有催化功能的RNAC.乙酶的化学本质为蛋白质

D.乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变【答案】B

20世纪80年代科学家发现了一种RNaseP酶,是由20%的蛋白质和80%的RNA组成,如果将这种酶中的蛋白质除去,并提高Mg2+的浓度,他们发现留下来的RNA仍然具有与这种酶相同的催化活性,这一结果表明(

)A.RNA具有生物催化作用

B.酶是由RNA和蛋白质组成的C.酶的化学本质是蛋白质

D.绝大多数的酶是蛋白质,少数是RNA【答案】A

多酶片中含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶,具有辅助消化的作用,其片剂是糖衣片,这样制作的目的是(

)A.补充体内糖类物质的供应

B.防止胃液的消化作用C.经唾液的消化作用后即可迅速起作用

D.使其中各种酶缓慢地释放【答案】B

下列代谢过程的图解中,a~f代表相应的酶。若X、Y都积累过量时,才会抑制酶a的活性,则为获得尽可能多的X产物,被抑制的酶最好的是(

)A.e和f

B.e和c

C.d

D.b和c【答案】C

某同学为验证pH值对酶活性的影响,设计了如下表中的方法步骤。下列评价不合理的是(

)

序号项目试管Ⅰ试管Ⅱ1新鲜唾液1ml1ml2可溶性淀粉液2ml2ml337℃

水浴5min5min41mol盐酸1ml/51mol

NaOH/1ml6斐林试剂2滴2滴750~65℃水浴2min8结果均出现砖红色A.缺少正常pH值的对照组

B.新鲜唾液没有稀释C.实验操作步骤的安排不合理

D.用“过氧化氢酶催化过氧化氢分解的实验”

探究pH对酶活性的影响效果更好【答案】B

下图分别表示温度、pH与酶活性的关系,相关叙述错误的是(

)A.人体的凝血酶原的最适pH与曲线C相同

B.人体内胃蛋白酶的活性与曲线B相似C.曲线B与C说明不同的酶有不同的最适pH

D.曲线A上的b点表示该酶的催化活性最大

【答案】A

下图甲表示温度对淀粉酶活性的影响,下图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后麦芽糖的积累量随温度变化的情况。下列说法不正确的是(

)A.图中T0表示淀粉酶催化该反应的最适温度B.图甲中在Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别C.图乙中Tb至Tc的曲线表明温度升高,麦芽糖积累量不再上升,酶的活性已达最高D.图乙中A点对应的温度为T0

【答案】C

图1表示某有机物加入酶后,置于0℃至80℃环境中,有机物的分解总量与温度的关系图。根据该图判断,如果把这些物质置于80℃至0℃的环境中处理,其关系图应为图2中的(

)

【答案】B

某同学研究温度和pH对某酶促反应速率的影响,得到右图的曲线。下列分析正确的是(

)A.该酶催化反应的最适温度为35℃左右,最适pH为8B.当pH为8时,影响反应速率的主要因素是底物浓度和酶浓度C.随pH升高,该酶催化反应的最适温度也逐渐升高D.当pH为任何一固定值时,实验结果都可以证明温度对反应速率的影响

【答案】A

如图为某酶在不同温度下反应曲线和时间的关系,从图中不能获得的信息是(

)A.酶反应的最适温度

B.酶因热而失活C.酶反应生成物量与时间的关系

D.酶反应速度和酶量的关系【答案】D

影响酶催化反应速率的因素有温度、反应物浓度、酶的浓度等。下图表示在最适温度下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度之间的关系。有关说法正确的是(

)A.在A点提高反应温度,反应速率加快

B.在B点增加酶的浓度,反应速率不变C.在A点提高反应物浓度,反应速率加快

D.在C点提高反应物浓度,产物不再增加

【答案】C

某一不可逆化学反应在无酶和有酶催化时均可以进行,当该反应在无酶条件下进行到时间t时,向反应液中加入催化该反应的酶。下图中能正确表示加酶后反应物浓度随反应时间变化趋势的曲线是(

)A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】D

在温度、pH等适宜条件下,下图中实线表示没有酶时反应的进程。在T1时,将催化此反应的酶加入反应物中,则图中表示此反应进程的曲线是(

)A.曲线A

B.曲线B

C.曲线C

D.曲线D【答案】C

下图表示在不同条件下,酶催化反应的速率(或生成物量)的变化曲线图,有关叙述不正确的是(

)A.图①虚线表示酶量加一倍后,底物浓度和反应速率关系 B.图②虚线表示增加酶浓度,其他条件不变时,生成物量与时间的关系 C.图③不能表示在反应开始后的一段时间内,反应速率与时间的关系 D.若图②中的实线表示Fe3+的催化效率,则虚线可表示过氧化氢酶的催化效率【答案】C

下图1表示温度对酶促反应速率的影响示意图,图2的实线表示在温度为a的情况下生成物量与时间的关系图,则当温度增加一倍时生成物量与时间的关系是(

)A.曲线1

B.曲线2

C.曲线3

D.曲线4【答案】B

在生物化学反应中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时(如甲图A所示),可催化底物发生变化。酶抑制剂是与酶结合并降低酶活性的分子,其中竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,从而降低酶对底物的催化效应;非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,能改变酶的构型,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性。下列有关叙述不正确的是(

)

A.曲线a表示没有酶抑制剂存在时的作用效果B.曲线c表示在竞争性抑制剂作用下酶的活性降低C.曲线a、b酶促反应速率不再增加是酶处于饱和状态

D.竞争性抑制剂与该酶催化的底物化学结构相似【答案】B

动物脑组织中含有丰富的谷氨酸脱羧酶,能专一催化1

mol谷氨酸分解为1mol

r-氨基丁酸和1

mol

CO2。某科研小组从小鼠的脑中得到该酶后,在谷氨酸起始浓度为10mmol/L、最适温度、最适pH值的条件下,对该酶的催化反应过程进行研究,结果见图1和图2。请根据以上实验结果,回答下列问题:(1)在图1画出反应过程中谷氨酸浓度随时间变化的曲线(请用“1”标注)。(2)当一开始时,将混合物中谷氨酸脱羧酶的浓度增加50%或降低反应温度10℃,请在图1中分别画出理想条件下CO2

浓度随时间变化的曲线(请用“2”标注酶浓度增加后的变化曲线,用“3”标注温度降低后的变化曲线)。(3)重金属离子能与谷氨酸脱羧酶按比例牢固结合,不可解离,迅速使酶失活。在反应物浓度过量的条件下,向反应混合物中加入一定量的重金属离子后,请在图2中画出酶催化反应速率随酶浓度变化的曲线(请用“4”标注)。【答案】(1)见曲线1(评分依据:每分解1

mmol谷氨酸则产生1

mmol

CO2,根据CO2浓度变化曲线,可得到严格的谷氨酸浓度随时间变化曲线)。(2)当谷氨酸脱竣酶的浓度增加50%时,见曲线2,其原因:酶量增加50%,酶催化反应速率相应提高,反应完成所需时间减少。当温度降低10℃时,见曲线3,其原因:温度降低,酶催化反应速率下降,但酶并不失活,反应完成所需时间增加。(3)见曲线4(注:曲线4为一条不经过原点的平行直线,平移距离不限)。原因:一定量的重金属离子使一定量的酶失活,当加入的酶量使重金属离子完全与酶结合后,继续加入的酶开始表现酶活力,此时酶的催化反应速率与酶浓度变化的直线关系不变。

用某种酶进行有关实验的结果如衅所示,下列有关说法错误的是(

)A.该酶的最适催化温度不确定B.图2和图4能说明该酶一定不是胃蛋白酶C.由图4实验结果可知酶具有高效性D.由图3实验结果可知是酶的激活剂【答案】

第4讲

酶和ATP

新课标剖析

知识网络

ATP

知识点睛

易混易错

易混易错

例题精讲

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变