八年级数学上册一道“折叠问题”引发的思考 学案

文档属性

| 名称 | 八年级数学上册一道“折叠问题”引发的思考 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 133.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一道“折叠问题”引发的思考

课堂应该是师生思维碰撞交流的一个阵地,教师不必要求教学完全按着自己的预设进行,而是要遵循学生的自然想法,展示解题中真实的探索过程,再进行反思优化,从而提高学生的数学素养.本文以一道折叠问题为例,加以说明.

一、课堂生成

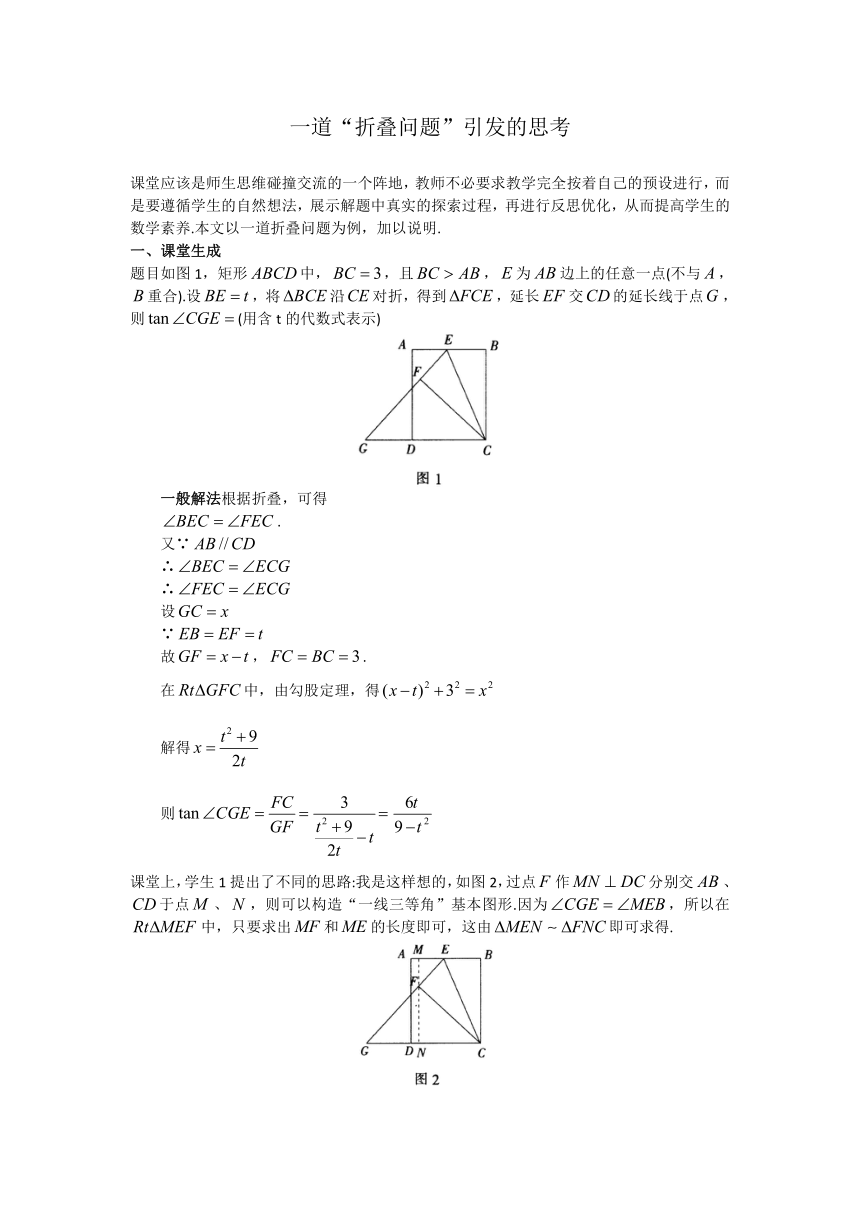

题目如图1,矩形中,,且,为边上的任意一点(不与,重合).设,将沿对折,得到,延长交的延长线于点,则(用含t的代数式表示)

一般解法根据折叠,可得

.

又∵

∴

∴

设

∵

故,.

在中,由勾股定理,得

解得

则

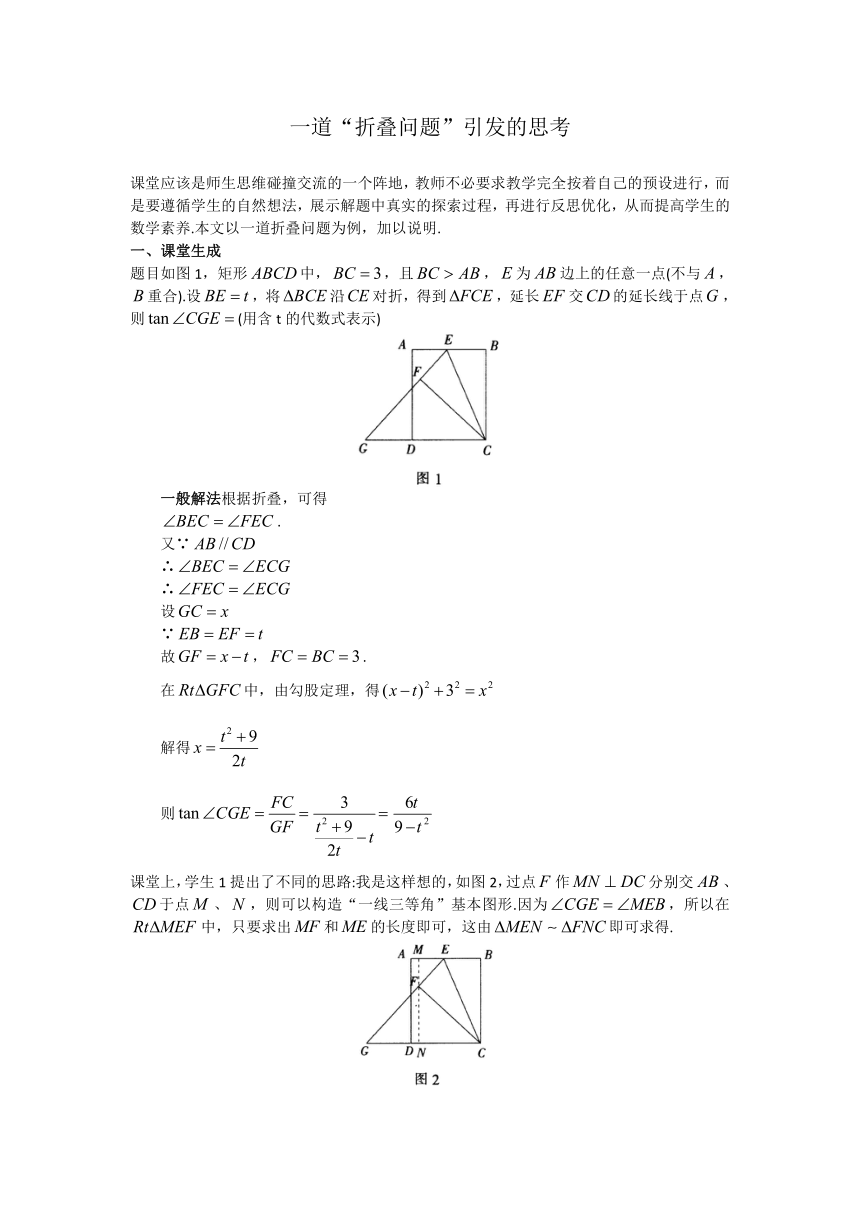

课堂上,学生1提出了不同的思路:我是这样想的,如图2,过点作分别交、于点、,则可以构造“一线三等角”基本图形.因为,所以在中,只要求出和的长度即可,这由即可求得.

教学对策这个想法显然与笔者预设的解法不符.图形多了一条辅助线变复杂了,但是,这是学生智慧的体现,应该鼓励.于是教师顺水推舟,引导学生沿着这条思路进行下去,来求和的长度.

生1:设,

则,,得

∵因为,

∴

∴

即

在中,由勾股定理,得

这个方程好像很难解出,…

教师:仔细观察这个方程,比较方程两边常数项,试着计算看看.

生3:方程两边可消去常数项,计算得

∴

教师:生1根据勾股定理得到的方程,形式上比较繁,这时要仔细观察方程特点,具体分析,不要轻易放弃.本题中你能否得到更加简单的方程,从而减少计算量,请同学们注意

和的关系.

生3:因为,用相似关系求出和,根据这个关系列出方程,得

,

∴

这是关于的一次方程,计算得

∴

教学对策学生通过自己的知识经验,构造熟悉的基本图形去解决此题,这是一种直觉探索,教师应该提倡和鼓励.在求解的过程中,通过勾股定理的计算或用相似比,突出了解决折叠问题用到的数学方法.同时,通过这两种方法在计算方面繁简的比较,教师应该引导学生进行反思总结,从而加深对这类问题的理解.

教师:通过两位同学的解法比较,我们发现题目中的数量关系是非常重要,其他同学们还有另外想法和补充吗

生4:还可以连结,过点作垂直于点(如图3),根据折叠,可得

又∵

∴

∴

又∵

∴

在中,

,

可求出,

∴

∵,

∴

∴

教学对策学生4的解法出来后,让人无比欣喜,不但因为这位同学新的解法,更是由于这位同学发现了此题的本质是是等腰三角形,这为引导学生发现笔者预设的解法自然地创造了条件.

教师:我们为这位同学的精彩解法鼓掌.每一种解法值得我们欣赏和思考,想一想,当我们发现是等腰三角形后,即,在中,已知,我们求的长,还要构造三角形相似吗

生5:用勾股定理简单.设,可以得到方程

.

至此,学生历经不同的解法,曲折迁回,认识到这个问题的基本模型“角平分线加平行线成等腰”,最终获得了教师预设的教学目标.

二、思考与感悟

1.教学要从学生的思维角度出发

教学中,教师对问题的选择和设计,都应当以学生的思维发展为主要目标,要尊重学生的想法,体现学生的主体性.每个学生都有不同的基础和能力,选择不同的思路和方法,不仅体现教学的层次性,而且符合“不同的学生在数学上得到不同的发展”的新课程理念.在本题中,教师正是从学生的思路出发,引导学生一题多解,再回到多解归一,使学生进一步加深了对这类问题的认识,这样的教学走进学生思维,是真实自然有效的教学.

2.教学中要充分关注课堂意外生成

课堂永远是动态的,我们经常会遇到学生的意外的提问和想法,教师应该以引导者的身份,保护学生的灵感,带领学生共同经历思维探索.把课堂还给学生,少一点预定模式,多一点关注学生的思维,为学生的需求而产生的探究,无论在知识的获取,情感的体验,还是思维的培养,都胜似教师的预设.这样,建立在学生主动思考的基础上,课堂才可能更精彩.本节课也充分说明,教师和学生一起去见证数学思考的自然过程,更能凸现课堂教学效果.

课堂应该是师生思维碰撞交流的一个阵地,教师不必要求教学完全按着自己的预设进行,而是要遵循学生的自然想法,展示解题中真实的探索过程,再进行反思优化,从而提高学生的数学素养.本文以一道折叠问题为例,加以说明.

一、课堂生成

题目如图1,矩形中,,且,为边上的任意一点(不与,重合).设,将沿对折,得到,延长交的延长线于点,则(用含t的代数式表示)

一般解法根据折叠,可得

.

又∵

∴

∴

设

∵

故,.

在中,由勾股定理,得

解得

则

课堂上,学生1提出了不同的思路:我是这样想的,如图2,过点作分别交、于点、,则可以构造“一线三等角”基本图形.因为,所以在中,只要求出和的长度即可,这由即可求得.

教学对策这个想法显然与笔者预设的解法不符.图形多了一条辅助线变复杂了,但是,这是学生智慧的体现,应该鼓励.于是教师顺水推舟,引导学生沿着这条思路进行下去,来求和的长度.

生1:设,

则,,得

∵因为,

∴

∴

即

在中,由勾股定理,得

这个方程好像很难解出,…

教师:仔细观察这个方程,比较方程两边常数项,试着计算看看.

生3:方程两边可消去常数项,计算得

∴

教师:生1根据勾股定理得到的方程,形式上比较繁,这时要仔细观察方程特点,具体分析,不要轻易放弃.本题中你能否得到更加简单的方程,从而减少计算量,请同学们注意

和的关系.

生3:因为,用相似关系求出和,根据这个关系列出方程,得

,

∴

这是关于的一次方程,计算得

∴

教学对策学生通过自己的知识经验,构造熟悉的基本图形去解决此题,这是一种直觉探索,教师应该提倡和鼓励.在求解的过程中,通过勾股定理的计算或用相似比,突出了解决折叠问题用到的数学方法.同时,通过这两种方法在计算方面繁简的比较,教师应该引导学生进行反思总结,从而加深对这类问题的理解.

教师:通过两位同学的解法比较,我们发现题目中的数量关系是非常重要,其他同学们还有另外想法和补充吗

生4:还可以连结,过点作垂直于点(如图3),根据折叠,可得

又∵

∴

∴

又∵

∴

在中,

,

可求出,

∴

∵,

∴

∴

教学对策学生4的解法出来后,让人无比欣喜,不但因为这位同学新的解法,更是由于这位同学发现了此题的本质是是等腰三角形,这为引导学生发现笔者预设的解法自然地创造了条件.

教师:我们为这位同学的精彩解法鼓掌.每一种解法值得我们欣赏和思考,想一想,当我们发现是等腰三角形后,即,在中,已知,我们求的长,还要构造三角形相似吗

生5:用勾股定理简单.设,可以得到方程

.

至此,学生历经不同的解法,曲折迁回,认识到这个问题的基本模型“角平分线加平行线成等腰”,最终获得了教师预设的教学目标.

二、思考与感悟

1.教学要从学生的思维角度出发

教学中,教师对问题的选择和设计,都应当以学生的思维发展为主要目标,要尊重学生的想法,体现学生的主体性.每个学生都有不同的基础和能力,选择不同的思路和方法,不仅体现教学的层次性,而且符合“不同的学生在数学上得到不同的发展”的新课程理念.在本题中,教师正是从学生的思路出发,引导学生一题多解,再回到多解归一,使学生进一步加深了对这类问题的认识,这样的教学走进学生思维,是真实自然有效的教学.

2.教学中要充分关注课堂意外生成

课堂永远是动态的,我们经常会遇到学生的意外的提问和想法,教师应该以引导者的身份,保护学生的灵感,带领学生共同经历思维探索.把课堂还给学生,少一点预定模式,多一点关注学生的思维,为学生的需求而产生的探究,无论在知识的获取,情感的体验,还是思维的培养,都胜似教师的预设.这样,建立在学生主动思考的基础上,课堂才可能更精彩.本节课也充分说明,教师和学生一起去见证数学思考的自然过程,更能凸现课堂教学效果.

同课章节目录

- 第一章 全等三角形

- 1.1 全等图形

- 1.2 全等三角形

- 1.3 探索三角形全等的条件

- 数学活动 关于三角形全等的条件

- 第二章 轴对称图形

- 2.1 轴对称与轴对称图形

- 2.2 轴对称的性质

- 2.3 设计轴对称图案

- 2.4 线段、角的轴对称性

- 2.5 等腰三角形的轴对称性

- 数学活动 折纸与证明

- 第三章 勾股定理

- 3.1 勾股定理

- 3.2 勾股定理的逆定理

- 3.3 勾股定理的简单应用

- 数学活动 探寻“勾股数”

- 第四章 实数

- 4.1 平方根

- 4.2 立方根

- 4.3 实数

- 4.4 近似数

- 数学活动 有关“实数”的课题探究

- 第五章 平面直角坐标系

- 5.1 物体位置的确定

- 5.2 平面直角坐标系

- 数学活动 确定藏宝地

- 第六章 一次函数

- 6.1 函数

- 6.2 一次函数

- 6.3 一次函数的图像

- 6.4 用一次函数解决问题

- 6.5 一次函数与二元一次方程

- 6.6 一次函数、一元一次方程和一元一次不等式

- 数学活动 温度计上的一次函数