商务版地理七上第四章第二节气温的变化与差异第一课时教案

文档属性

| 名称 | 商务版地理七上第四章第二节气温的变化与差异第一课时教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-08-11 16:17:10 | ||

图片预览

文档简介

第二节

气温的变化与差异(第一课时)

教学目标:

掌握气温的变化,气温曲线图阅读及绘制(知识)。

借助“某地气温日变化和年变化曲线”图,了解气温随时间变化的基本特点(知识)。

培养学生的读图能力、分析归纳能力及抽象思维能力(能力)。

培养学生关注生活的意识,养成严谨的科学态度(情感)。

教学重点:

阅读气温日变化曲线和年变化曲线,说出最高(低)气温及气温日较差、年较差。

运用气温资料,绘制制气温年变化曲线图。

教学难点:

阅读各类气温曲线图,归纳某地气温随时间的变化特点。

2、运用气温资料,绘制制气温年变化曲线图。

教学方法:

目标导学、小组讨论、合作探究学习。

教具准备:

有关气温的变化和差异的图片和课件、温度计、直尺。

教学过程:

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境导入新课

出示图片:【问】同学们,观察图片上女孩和同学们的着装为什么都厚啦呢?再出示图片:【问】两学生放学路上的对话,说明了什么?【讲】什么是气温呢?气温是怎么变化的呢?本节课我们一起来学习。

学生读图片学生七嘴八舌回答:天气冷了、下雪了、气温低了等。一天早上气温低,中午气温高。气温发生了变化。

通过学生自己对气温变化的亲身感受激发学生学习兴趣,调动学生的积极性,培养学生关注生活的意识。

出示目标自主学习

出示学习目标:知道气温测定的方法,学会计算平均气温。学会计算气温的日较差和年较差。运用气温资料绘制气温年变化曲线图,并说出气温随时间变化的特点。

学生明确目标,依目标自学,并大致完成地理助学的“学习过程”中设计的问题,把不明白的问题标出来。

明确学习目标,培养学生的自主学习能力。

重点难点突破探究提问测定计算感知承转识读绘制分析

【板书】一、气温与气温的测定【问】什么是气温?

【答】把空气的温度称为气温。一般用℃表示,读作“摄氏

检查学生对气温概念的理解

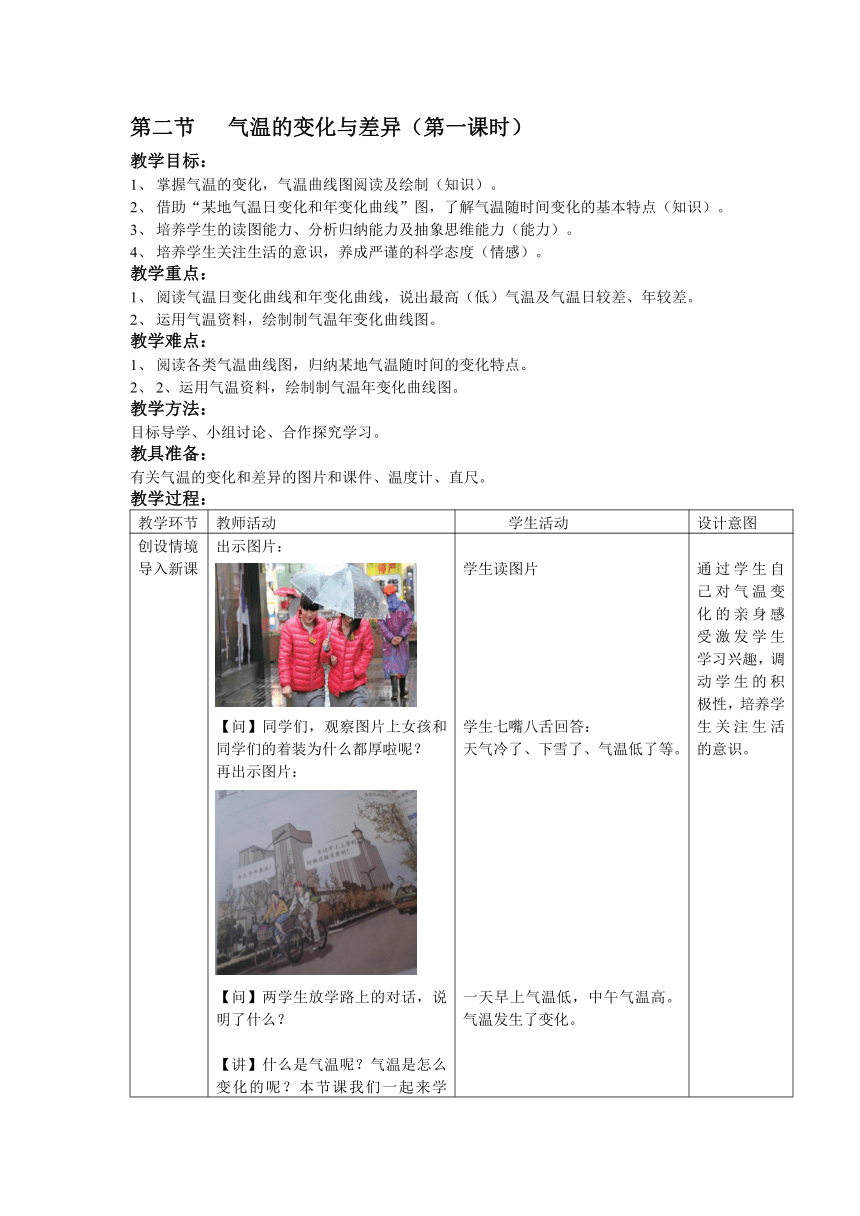

出示图片:【问】1、同学们请看图片上是什么?里面放的什么仪器?它的用途是什么?【问】2、温度计放置的高度,离地面多高?为什么?百叶箱为什么是白色的?门都朝北的原因?【问】3、我们如何对气温的观测呢?

学生观察图片各小组学生观察图片回答:百叶箱温度计测量气温【总结】气温是放置走百叶箱里的温度计测得的。小组讨论后回答:1.5米。因为在这个高度空气比较稳定,人们观察起来也比较方便。反射阳光。为了防止观察时阳光直接照射到百叶箱里。学生演示如何正确使用温度计并回答。通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时。根据各地的情况和需要,观测的次数和时刻可以不完全一致。

利用教师提供的图片信息及设计的问题,培养学生的观测、思考等综合能力。学生由感性认识上升到理性分析。

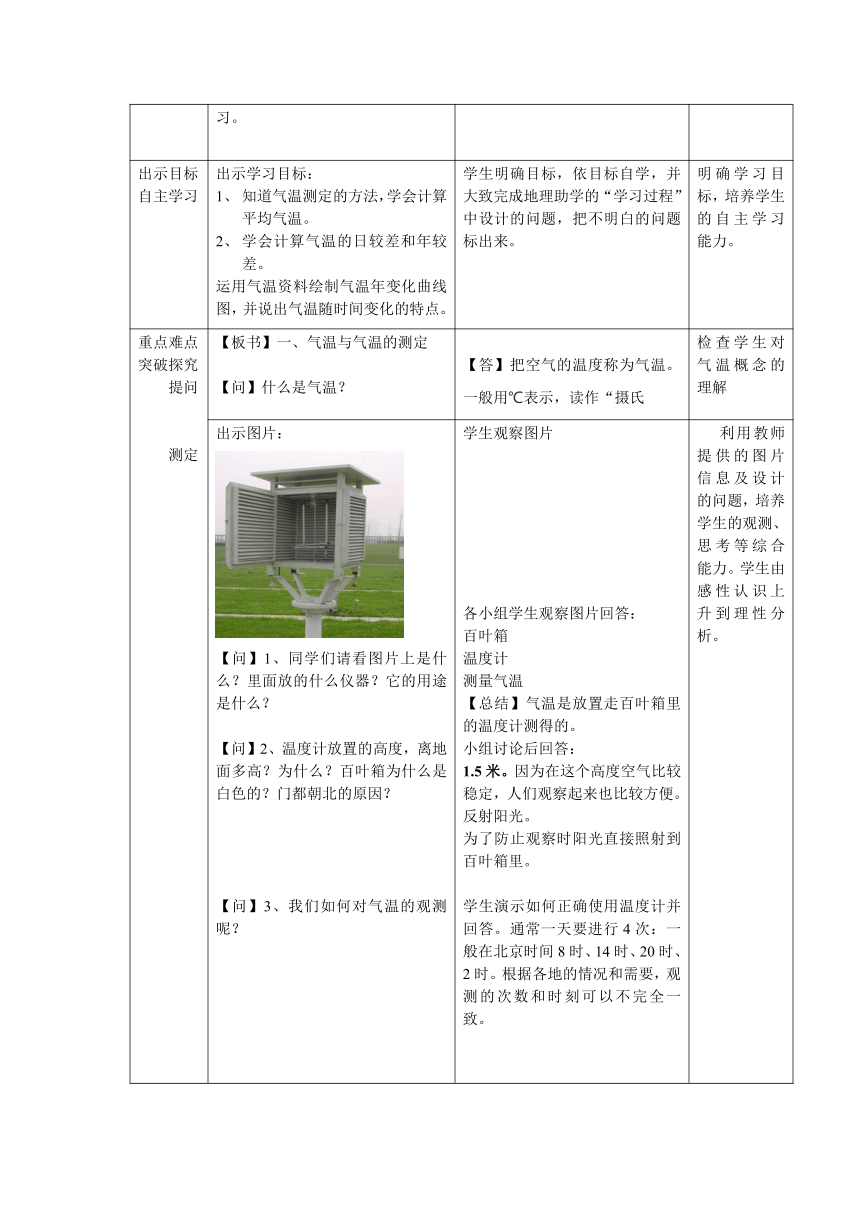

出示图片:1、请学生读出8时、14时、20时、2时及日平均气温值。算一算一天4次测得气温之和除以4的商和日平均气温值关系。2\请学生思考如何计算日平均气温?3、请学生议一议,如何用类似的方法求一个地方的月平均气温和年平均气温?教师点拨

学生读出:8时:7℃14时:15℃20时:12℃2时:4℃日平均气温:9.5℃学生计算:(7℃+15℃+12℃+4℃)/4=9.5℃小组讨论后回答:一日内日气温观测值之和

÷观测次数

=日平均气温小组讨论后总结:一月内日平均气温之和÷当月天数=月平均气温一年内月平均气温之和÷月数(12)

=年平均气温

通过读图、计算,培养学生观察、计算、归纳能力及举一反三能力。

出示图片:让学生观察下列5幅图片【问】下列5幅图片反映的是气温与人类生产、生活哪方面的关系?(教师可点拨)(1

)

(2)

(3)

(4)(5)

学生观察下列5幅图片,讨论气温变化与人类生产、生活哪方面的关系切身体验。各小组同学各抒己见,并对答的好的同学表扬鼓励。(1)气温寒冷人们穿上厚厚棉衣,戴上棉帽、手套。(2)炎热的夏天,人们吃冷食解暑。(3)气温低,厚厚的积雪上进行滑雪运动。(4)致使路面积雪或融雪结冰,阻碍交通。(5)沙漠中的房子厚墙小窗为了冬季保温,夏季防止高温。学生也可补充图片外的,如:秋后寒潮到来,急剧降温,致使还未收获的农作物受冻。。。。

通过学生观察图像,感知气温对生活的影响,进而让学生加深对气温影响的了解。培养学生关注生活的意识。

在日常生活中,我们能明显地感受、观测到气温日变化和年变化,怎样计录观测结果才能更好地体现气温的变化规律呢?

承上启下,设疑激趣。

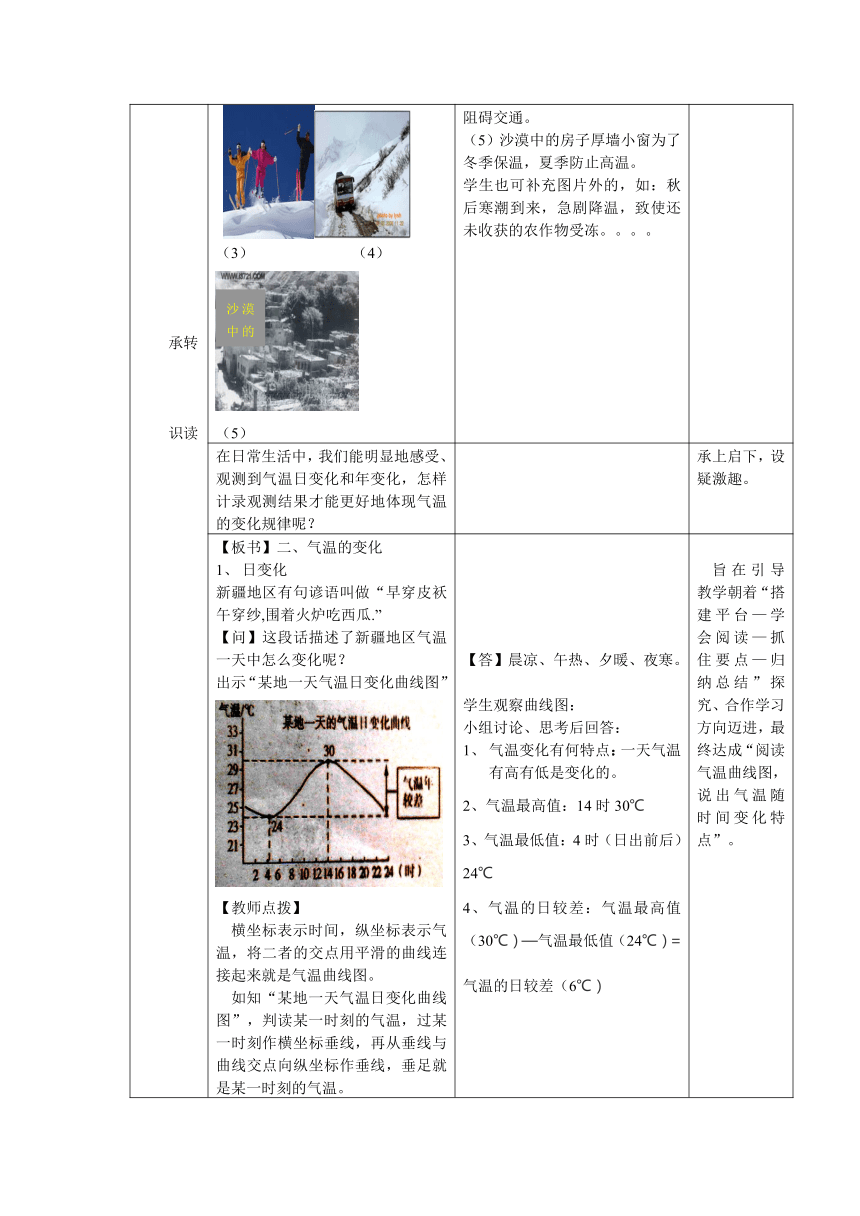

【板书】二、气温的变化日变化新疆地区有句谚语叫做“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜.”【问】这段话描述了新疆地区气温一天中怎么变化呢?出示“某地一天气温日变化曲线图”【教师点拨】横坐标表示时间,纵坐标表示气温,将二者的交点用平滑的曲线连接起来就是气温曲线图。如知“某地一天气温日变化曲线图”,判读某一时刻的气温,过某一时刻作横坐标垂线,再从垂线与曲线交点向纵坐标作垂线,垂足就是某一时刻的气温。【问】1、观察图中一天的最高、最低气温是多少?一天之中气温的变化有何特点?2、说说气温的日较差?【板书】2、年变化

出示北半球上某地气温年变化曲线图:【点拨】此图是气温年变化图,纵坐标表示月平均气温气温,横坐标表示1月~~12月【问】1、观察图中最高月平均气温及月份?最低月平均气温及月份?气温的年较差?该地气温的年变化规律?【探究】1、我明知道北半球陆地七月气温最高,一月最低,海洋呢?原因是什么?2、南半球的陆地和海洋呢?

【答】晨凉、午热、夕暖、夜寒。学生观察曲线图:小组讨论、思考后回答:气温变化有何特点:一天气温有高有低是变化的。2、气温最高值:14时30℃3、气温最低值:4时(日出前后)24℃4、气温的日较差:气温最高值(30℃)—气温最低值(24℃)=气温的日较差(6℃)各小组读图探究展示:最高:7月23℃最低:1月—12℃气温的年较差:最高月气温(23℃)—最低月气温(—12℃)=气温的年较差(35℃)冬冷、夏热、春暖、秋凉。小组讨论:北半球海洋最高气温8月,最低气温2月。(原因学生课下查资料)南北半球相反。

旨在引导教学朝着“搭建平台—学会阅读—抓住要点—归纳总结”探究、合作学习方向迈进,最终达成“阅读气温曲线图,说出气温随时间变化特点”。以图释文、以图设问、以图释疑,培养学生读图、识图能力。

出示“济南市多年月平均气温资料”。(如下表)时间1234气温-1.40.97.614.7时间5678气温22.326.627.26.6时间9101112气温21.015.77.90.9(注:时间单位为月,气温为℃)教师发给每位学生一张自制坐标纸。如下:【教师点拨】一横月、二纵温、三定点、四连线、五写名

学生依教师点拨绘制气温曲线图一步、绘出横坐标轴,把它平均分成12段,逐月标上月份。二步、绘出纵坐标轴,按相等的温度差标上气温刻度。三步、将表中各月的气温数据用点标注出来。四步、再用平滑的线把各点连接起来,画出一条曲线。五步、在图的适当位置写上图名,完成气温曲线图。学生绘制完成后,各学习小组选出三份好的到黑板前展示、交流,学生互评,然后评出优秀的。与大家共享。

通过绘制气温年变化曲线图,不仅使学生学会绘图,加深了对气温变化的理解,而且促进了同学们相互合作学习、相互交流经验。

评优活动增强了学生竞争意识。

出示三幅“不同温度带气温年变化曲线图”A热带

B温带

C寒带【问】1、观察图中热带、温带、寒带四季气温变化的不同特征是什么?2、三地气温曲线图中,那个能反映枣庄市气温年变化特征?

学生分三组讨论、分析后,各小组选代表到黑板展示成果并互评。一组、热带各月气温都很高,气温的年较差小。二组、我的四季变化大,冬冷夏热,气温年较差大。三组、寒带各月气温都很低,但各月寒冷程度不同。【答】B温带

培养学生运用学到知识来解决实际问题能力,以及如何从地图上提取地理信息能力。

构建知识形成小结

概念:指大气的冷热不均。表示:℃,读作摄氏度。

工具:温度计(放在距地1.5米高的百叶箱里)

气温的测量

方法:通常一天进行4次,即:8、14、20、2时气温

最高气温:14时

日变化

气温的变化

最低气温:日出前后

北半球:陆地最热7月,海洋最热8月

年变化

南半球:陆地最冷1月,海洋最冷2月

培养学生知识归纳能力和使学生形成知识结构。

当堂达标:

1、一天中,陆地最高温一般出现在(

)

A.日出前后

B.14时

C.午后1时

D.中午12时

2、气象台天气预报:青岛3月17日气温为2~8℃,2℃是指一天中什么时候的气温(

)

A.午夜

B.日出前后

C.日落之后

D.早晨8时

3、小亮测得5月7日最高气温是24℃,最低气温是14℃,那么这天的日较差是(

)

A.38℃

B.10℃

C.19℃

D.5℃

4、南半球海洋月平均最高气温出现在(

)

A.一月

B.二月

C.七月

D八月

5、下列各地中,气温年较差最小的是(

)

A.温带海洋

B.温带平原

C.寒带地区

D.热带地区

6、读图,该地的气温年较差是(

)

A.20℃

B.

15℃

C.25℃

D.

30℃

7、根据图中数据,请计算一下该地的日平均气温是( )

A.15.7℃

B.16.2℃

C.14.6℃

D.21℃

8、图

为北京、南京、哈尔滨和海口四城市气温年变化曲线图。根据图中信息判断,北京、南京、哈尔滨和海口四城市对应的气温年变化曲线分别是( )

A.甲、丁、丙、乙 B.丙、乙、丁、甲 C.丙、丁、甲、乙 D.甲、乙、丙、丁

教学反思:

本节课教学采用了“情境激趣——目标导学——自主合作——点拨探究——巩固拓展——归纳提升”等模式,创设情境,通过问、测、算、感、识读、绘制、分析等教学手段,使学生气温的变化的认识有感性上升到理性,增强了小组之间合作探究的意识和能力,激发学生学习兴趣,培养学生认真仔细、严谨治学的学习精神,充分发挥了学生的主体作用和教师的主导作用。

地理对七年级学生来说,是一门新学科,与小学知识衔接不好,知识储备少,理解能力较差。在教学中,从生活入手,采用了较多图片,培养学生的读图析图能力,力求通过图片美、语言美提高课堂的趣味性,知识环环相扣,过程较流畅,教师点拨到位,学生回答问题及时评价,发现问题引导,表现好的学生给予表扬。师生间配合融洽,较好地完成了教学任务。

沙漠中的房屋

气温的变化与差异(第一课时)

教学目标:

掌握气温的变化,气温曲线图阅读及绘制(知识)。

借助“某地气温日变化和年变化曲线”图,了解气温随时间变化的基本特点(知识)。

培养学生的读图能力、分析归纳能力及抽象思维能力(能力)。

培养学生关注生活的意识,养成严谨的科学态度(情感)。

教学重点:

阅读气温日变化曲线和年变化曲线,说出最高(低)气温及气温日较差、年较差。

运用气温资料,绘制制气温年变化曲线图。

教学难点:

阅读各类气温曲线图,归纳某地气温随时间的变化特点。

2、运用气温资料,绘制制气温年变化曲线图。

教学方法:

目标导学、小组讨论、合作探究学习。

教具准备:

有关气温的变化和差异的图片和课件、温度计、直尺。

教学过程:

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情境导入新课

出示图片:【问】同学们,观察图片上女孩和同学们的着装为什么都厚啦呢?再出示图片:【问】两学生放学路上的对话,说明了什么?【讲】什么是气温呢?气温是怎么变化的呢?本节课我们一起来学习。

学生读图片学生七嘴八舌回答:天气冷了、下雪了、气温低了等。一天早上气温低,中午气温高。气温发生了变化。

通过学生自己对气温变化的亲身感受激发学生学习兴趣,调动学生的积极性,培养学生关注生活的意识。

出示目标自主学习

出示学习目标:知道气温测定的方法,学会计算平均气温。学会计算气温的日较差和年较差。运用气温资料绘制气温年变化曲线图,并说出气温随时间变化的特点。

学生明确目标,依目标自学,并大致完成地理助学的“学习过程”中设计的问题,把不明白的问题标出来。

明确学习目标,培养学生的自主学习能力。

重点难点突破探究提问测定计算感知承转识读绘制分析

【板书】一、气温与气温的测定【问】什么是气温?

【答】把空气的温度称为气温。一般用℃表示,读作“摄氏

检查学生对气温概念的理解

出示图片:【问】1、同学们请看图片上是什么?里面放的什么仪器?它的用途是什么?【问】2、温度计放置的高度,离地面多高?为什么?百叶箱为什么是白色的?门都朝北的原因?【问】3、我们如何对气温的观测呢?

学生观察图片各小组学生观察图片回答:百叶箱温度计测量气温【总结】气温是放置走百叶箱里的温度计测得的。小组讨论后回答:1.5米。因为在这个高度空气比较稳定,人们观察起来也比较方便。反射阳光。为了防止观察时阳光直接照射到百叶箱里。学生演示如何正确使用温度计并回答。通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时。根据各地的情况和需要,观测的次数和时刻可以不完全一致。

利用教师提供的图片信息及设计的问题,培养学生的观测、思考等综合能力。学生由感性认识上升到理性分析。

出示图片:1、请学生读出8时、14时、20时、2时及日平均气温值。算一算一天4次测得气温之和除以4的商和日平均气温值关系。2\请学生思考如何计算日平均气温?3、请学生议一议,如何用类似的方法求一个地方的月平均气温和年平均气温?教师点拨

学生读出:8时:7℃14时:15℃20时:12℃2时:4℃日平均气温:9.5℃学生计算:(7℃+15℃+12℃+4℃)/4=9.5℃小组讨论后回答:一日内日气温观测值之和

÷观测次数

=日平均气温小组讨论后总结:一月内日平均气温之和÷当月天数=月平均气温一年内月平均气温之和÷月数(12)

=年平均气温

通过读图、计算,培养学生观察、计算、归纳能力及举一反三能力。

出示图片:让学生观察下列5幅图片【问】下列5幅图片反映的是气温与人类生产、生活哪方面的关系?(教师可点拨)(1

)

(2)

(3)

(4)(5)

学生观察下列5幅图片,讨论气温变化与人类生产、生活哪方面的关系切身体验。各小组同学各抒己见,并对答的好的同学表扬鼓励。(1)气温寒冷人们穿上厚厚棉衣,戴上棉帽、手套。(2)炎热的夏天,人们吃冷食解暑。(3)气温低,厚厚的积雪上进行滑雪运动。(4)致使路面积雪或融雪结冰,阻碍交通。(5)沙漠中的房子厚墙小窗为了冬季保温,夏季防止高温。学生也可补充图片外的,如:秋后寒潮到来,急剧降温,致使还未收获的农作物受冻。。。。

通过学生观察图像,感知气温对生活的影响,进而让学生加深对气温影响的了解。培养学生关注生活的意识。

在日常生活中,我们能明显地感受、观测到气温日变化和年变化,怎样计录观测结果才能更好地体现气温的变化规律呢?

承上启下,设疑激趣。

【板书】二、气温的变化日变化新疆地区有句谚语叫做“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜.”【问】这段话描述了新疆地区气温一天中怎么变化呢?出示“某地一天气温日变化曲线图”【教师点拨】横坐标表示时间,纵坐标表示气温,将二者的交点用平滑的曲线连接起来就是气温曲线图。如知“某地一天气温日变化曲线图”,判读某一时刻的气温,过某一时刻作横坐标垂线,再从垂线与曲线交点向纵坐标作垂线,垂足就是某一时刻的气温。【问】1、观察图中一天的最高、最低气温是多少?一天之中气温的变化有何特点?2、说说气温的日较差?【板书】2、年变化

出示北半球上某地气温年变化曲线图:【点拨】此图是气温年变化图,纵坐标表示月平均气温气温,横坐标表示1月~~12月【问】1、观察图中最高月平均气温及月份?最低月平均气温及月份?气温的年较差?该地气温的年变化规律?【探究】1、我明知道北半球陆地七月气温最高,一月最低,海洋呢?原因是什么?2、南半球的陆地和海洋呢?

【答】晨凉、午热、夕暖、夜寒。学生观察曲线图:小组讨论、思考后回答:气温变化有何特点:一天气温有高有低是变化的。2、气温最高值:14时30℃3、气温最低值:4时(日出前后)24℃4、气温的日较差:气温最高值(30℃)—气温最低值(24℃)=气温的日较差(6℃)各小组读图探究展示:最高:7月23℃最低:1月—12℃气温的年较差:最高月气温(23℃)—最低月气温(—12℃)=气温的年较差(35℃)冬冷、夏热、春暖、秋凉。小组讨论:北半球海洋最高气温8月,最低气温2月。(原因学生课下查资料)南北半球相反。

旨在引导教学朝着“搭建平台—学会阅读—抓住要点—归纳总结”探究、合作学习方向迈进,最终达成“阅读气温曲线图,说出气温随时间变化特点”。以图释文、以图设问、以图释疑,培养学生读图、识图能力。

出示“济南市多年月平均气温资料”。(如下表)时间1234气温-1.40.97.614.7时间5678气温22.326.627.26.6时间9101112气温21.015.77.90.9(注:时间单位为月,气温为℃)教师发给每位学生一张自制坐标纸。如下:【教师点拨】一横月、二纵温、三定点、四连线、五写名

学生依教师点拨绘制气温曲线图一步、绘出横坐标轴,把它平均分成12段,逐月标上月份。二步、绘出纵坐标轴,按相等的温度差标上气温刻度。三步、将表中各月的气温数据用点标注出来。四步、再用平滑的线把各点连接起来,画出一条曲线。五步、在图的适当位置写上图名,完成气温曲线图。学生绘制完成后,各学习小组选出三份好的到黑板前展示、交流,学生互评,然后评出优秀的。与大家共享。

通过绘制气温年变化曲线图,不仅使学生学会绘图,加深了对气温变化的理解,而且促进了同学们相互合作学习、相互交流经验。

评优活动增强了学生竞争意识。

出示三幅“不同温度带气温年变化曲线图”A热带

B温带

C寒带【问】1、观察图中热带、温带、寒带四季气温变化的不同特征是什么?2、三地气温曲线图中,那个能反映枣庄市气温年变化特征?

学生分三组讨论、分析后,各小组选代表到黑板展示成果并互评。一组、热带各月气温都很高,气温的年较差小。二组、我的四季变化大,冬冷夏热,气温年较差大。三组、寒带各月气温都很低,但各月寒冷程度不同。【答】B温带

培养学生运用学到知识来解决实际问题能力,以及如何从地图上提取地理信息能力。

构建知识形成小结

概念:指大气的冷热不均。表示:℃,读作摄氏度。

工具:温度计(放在距地1.5米高的百叶箱里)

气温的测量

方法:通常一天进行4次,即:8、14、20、2时气温

最高气温:14时

日变化

气温的变化

最低气温:日出前后

北半球:陆地最热7月,海洋最热8月

年变化

南半球:陆地最冷1月,海洋最冷2月

培养学生知识归纳能力和使学生形成知识结构。

当堂达标:

1、一天中,陆地最高温一般出现在(

)

A.日出前后

B.14时

C.午后1时

D.中午12时

2、气象台天气预报:青岛3月17日气温为2~8℃,2℃是指一天中什么时候的气温(

)

A.午夜

B.日出前后

C.日落之后

D.早晨8时

3、小亮测得5月7日最高气温是24℃,最低气温是14℃,那么这天的日较差是(

)

A.38℃

B.10℃

C.19℃

D.5℃

4、南半球海洋月平均最高气温出现在(

)

A.一月

B.二月

C.七月

D八月

5、下列各地中,气温年较差最小的是(

)

A.温带海洋

B.温带平原

C.寒带地区

D.热带地区

6、读图,该地的气温年较差是(

)

A.20℃

B.

15℃

C.25℃

D.

30℃

7、根据图中数据,请计算一下该地的日平均气温是( )

A.15.7℃

B.16.2℃

C.14.6℃

D.21℃

8、图

为北京、南京、哈尔滨和海口四城市气温年变化曲线图。根据图中信息判断,北京、南京、哈尔滨和海口四城市对应的气温年变化曲线分别是( )

A.甲、丁、丙、乙 B.丙、乙、丁、甲 C.丙、丁、甲、乙 D.甲、乙、丙、丁

教学反思:

本节课教学采用了“情境激趣——目标导学——自主合作——点拨探究——巩固拓展——归纳提升”等模式,创设情境,通过问、测、算、感、识读、绘制、分析等教学手段,使学生气温的变化的认识有感性上升到理性,增强了小组之间合作探究的意识和能力,激发学生学习兴趣,培养学生认真仔细、严谨治学的学习精神,充分发挥了学生的主体作用和教师的主导作用。

地理对七年级学生来说,是一门新学科,与小学知识衔接不好,知识储备少,理解能力较差。在教学中,从生活入手,采用了较多图片,培养学生的读图析图能力,力求通过图片美、语言美提高课堂的趣味性,知识环环相扣,过程较流畅,教师点拨到位,学生回答问题及时评价,发现问题引导,表现好的学生给予表扬。师生间配合融洽,较好地完成了教学任务。

沙漠中的房屋