商务版地理七上第五章 第三节 聚落 人类的聚居地 教案

文档属性

| 名称 | 商务版地理七上第五章 第三节 聚落 人类的聚居地 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-08-11 20:46:38 | ||

图片预览

文档简介

【课题】七上第五章

第三节

聚落——人类的聚居地

【课型】新授课

【课标要求】

运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

举例说出聚落与自然环境的关系。

懂得保护世界文化遗产的意义。

【学习目标】

通过阅读图片辨别乡村和城市,并能描述乡村与城市景观的主要差异。

通过读图说出自然环境对聚落形成的影响。

结合实例和图片说出聚落的形态以及建筑与自然环境的关系。

结合聚落方面的世界文化遗产,说出保护世界文化遗产的重要性。

自觉养成保护世界文化遗产的习惯。

【教学模式】问题探究模式

【教学方法】比较法

、读图法

【教具准备】多媒体、地理图册

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

教师安排一名从乡村搬入城市的学生谈谈在不同环境居住的感受。教师讲述:人们有的居住在乡村,有的居住在城市。我们把人类聚居的场所称为聚落。乡村和城市是聚落的两种基本类型。我们今天就来学习聚落——人类的聚居地。

学生根据自己的生活经历,谈谈自己在不同家居环境的感受。

结合生活导入学习

一.乡村与城市

比较探究

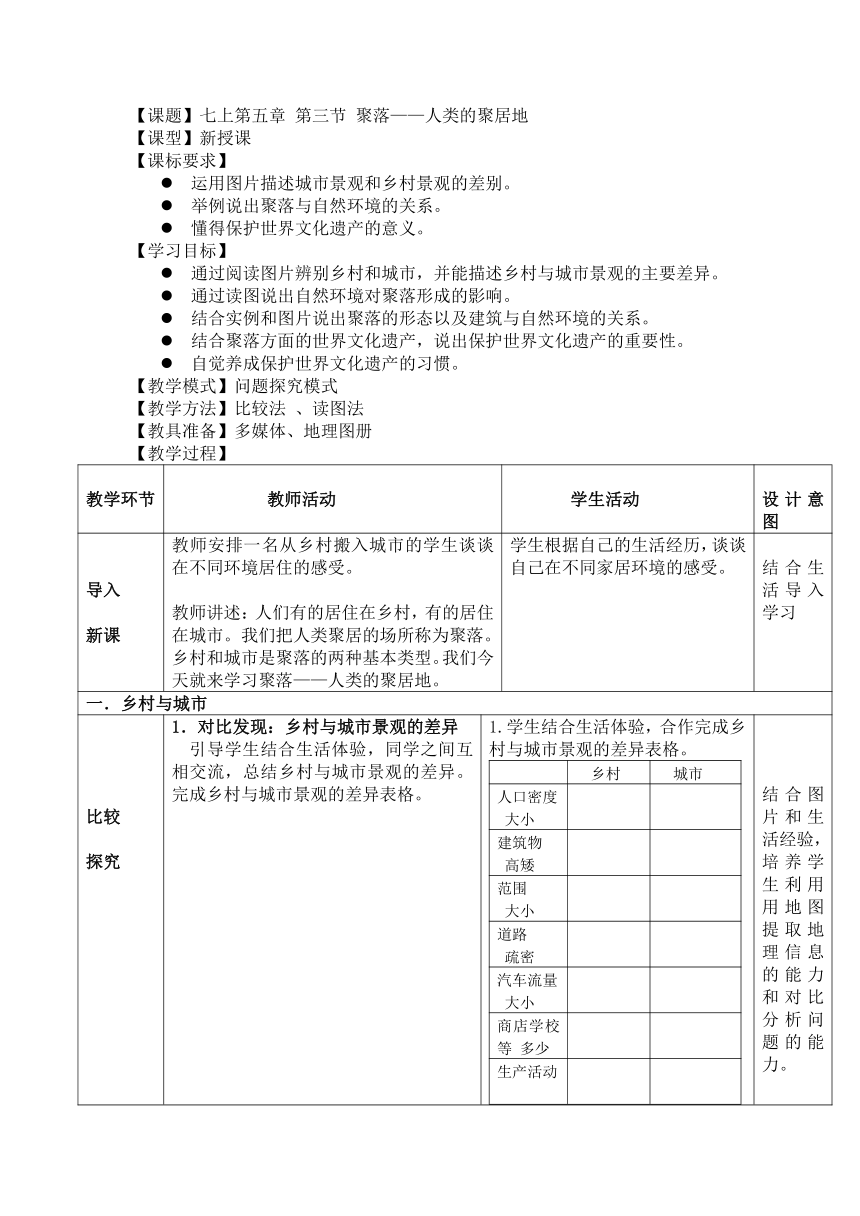

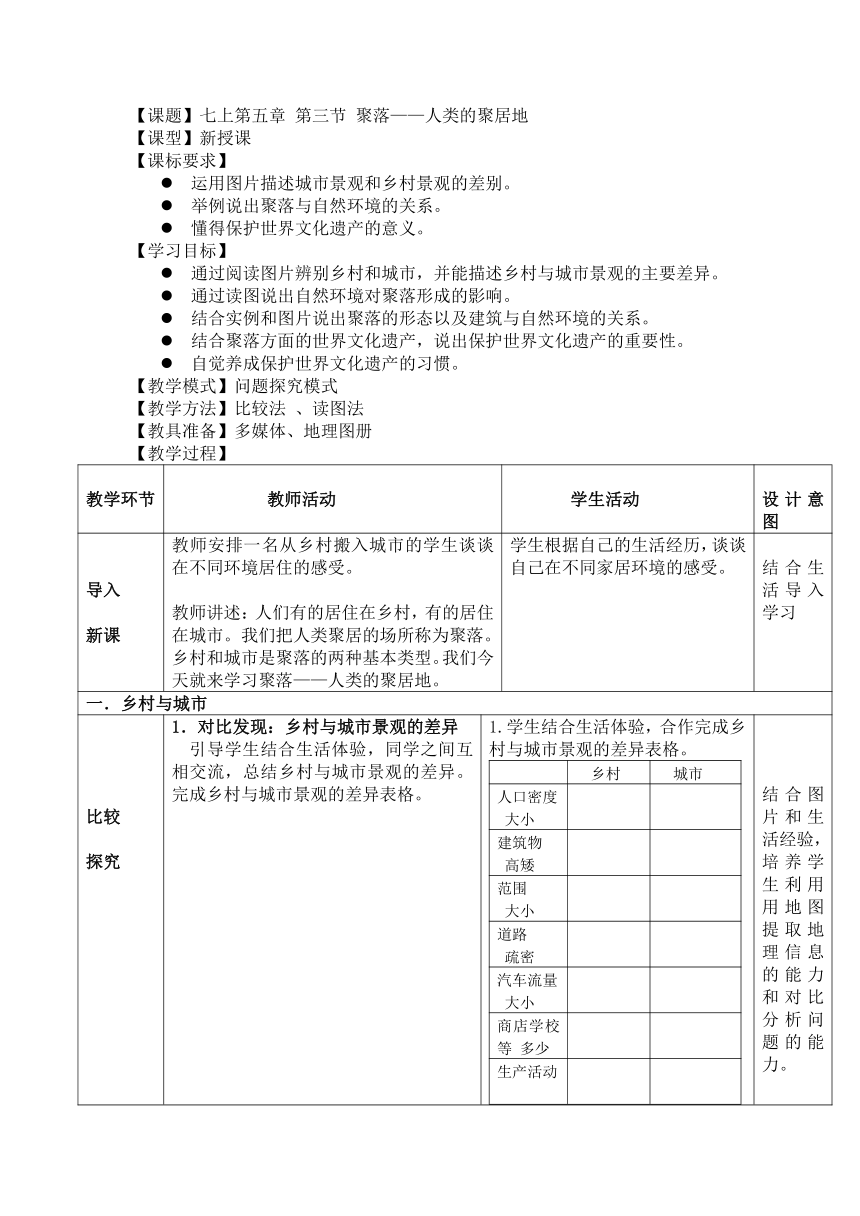

1.对比发现:乡村与城市景观的差异引导学生结合生活体验,同学之间互相交流,总结乡村与城市景观的差异。完成乡村与城市景观的差异表格。2.引导学生阅读教材102、103页“不同环境下的村落”和“不同规模的城市”图片与文字内容,认识乡村聚落的类型与城市聚落的类型。3.提出问题,请学生思考:形成乡村与城市景观差异的根本原因是什么?乡村与城市最本质的区别是人们从事的生产活动不同,那么,乡村与城市的形成有没有关系?

1.学生结合生活体验,合作完成乡村与城市景观的差异表格。乡村城市人口密度

大小建筑物

高矮范围大小道路疏密汽车流量大小商店学校等

多少生产活动2.

阅读教材102、103页“不同环境下的村落”和“不同规模的城市”图片与文字内容,认识乡村聚落的类型与城市聚落的类型:3.想一想:形成乡村与城市景观差异的根本原因是什么?明确:形成乡村与城市景观差异的根本原因是生产活动方式不同。城市是由乡村发展演化而来的。

结合图片和生活经验,培养学生利用用地图提取地理信息的能力和对比分析问题的能力。

过渡

先有乡村聚落,后来演化为城市。所有聚落的形成和发展都受自然环境的影响与制约。我们来认识自然环境是如何影响聚落的形态和分布的。

二.聚落与自然环境

思考探究比较探索

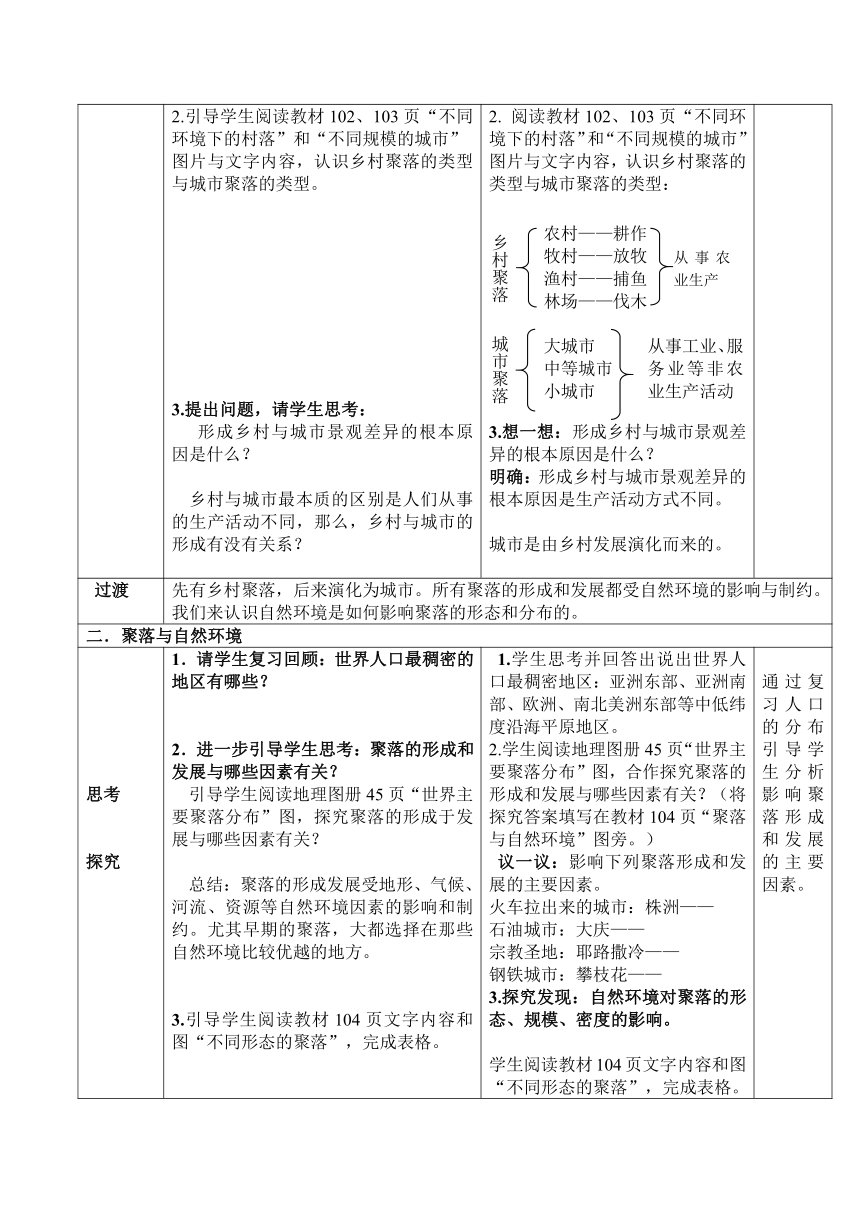

1.请学生复习回顾:世界人口最稠密的地区有哪些?2.进一步引导学生思考:聚落的形成和发展与哪些因素有关?引导学生阅读地理图册45页“世界主要聚落分布”图,探究聚落的形成于发展与哪些因素有关?总结:聚落的形成发展受地形、气候、河流、资源等自然环境因素的影响和制约。尤其早期的聚落,大都选择在那些自然环境比较优越的地方。3.引导学生阅读教材104页文字内容和图“不同形态的聚落”,完成表格。聚落是人类利用自然、改造自然的产物,其房屋的建筑材料、建筑结构等无不深深打下自然环境的烙印。4.比较探索:环境对聚落房屋的影响引导学生阅读地理图册46页“世界不同地理环境”比较窑洞、蒙古包、福建土楼、高脚屋、非洲马里民居和俄罗斯民居的差异及与环境的关系。自然环境对聚落形态和分布的影响是非常明显的,事物之间的影响是相互的,因而聚落的形成和发展同样对自然环境产生了较大影响。5.引导学生讨论聚落的形成与发展对自然环境的影响。

1.学生思考并回答出说出世界人口最稠密地区:亚洲东部、亚洲南部、欧洲、南北美洲东部等中低纬度沿海平原地区。2.学生阅读地理图册45页“世界主要聚落分布”图,合作探究聚落的形成和发展与哪些因素有关?(将探究答案填写在教材104页“聚落与自然环境”图旁。)

议一议:影响下列聚落形成和发展的主要因素。火车拉出来的城市:株洲——石油城市:大庆——宗教圣地:耶路撒冷——钢铁城市:攀枝花——3.探究发现:自然环境对聚落的形态、规模、密度的影响。学生阅读教材104页文字内容和图“不同形态的聚落”,完成表格。影响因素聚落形态平原地区呈

状,规模较

,密度也大山谷地区呈

状,规模较小沙漠地区呈

状或

状河流两岸和湖泊四周呈

状或

状4.阅读地理图册46页“世界不同地理环境”,比较窑洞、蒙古包、福建土楼、高脚屋、非洲马里民居和俄罗斯民居的差异及与环境的关系。气候特点建筑特点窑洞蒙古包福建土楼高脚屋非洲马里民居俄罗斯民居5.讨论聚落的形成与发展对自然环境的影响。

如:城市规模扩大了,绿地少了、污染多了等。

通过复习人口的分布引导学生分析影响聚落形成和发展的主要因素。通过比较探究建筑与气候关系

过渡

世界各地的聚落千差万别,风格独特。既印有人类利用和改造大自然的痕迹,也记录并传递着不同时期的政治、经济、文化等信息,是人类的宝贵财富。我们该如何对待这些世界文化遗产。

三.聚落与世界文化遗产

合作探究

1.展示认识:部分世界文化遗产2.活动探讨:如何保护好有价值的聚落

1.欣赏部分世界文化遗产图片,明确被联合国教科文组织确定为世界文化遗产的聚落千差万别,风格各异,都体现了人地和谐的关系。阅读地理图册47页“部分世界文化遗产分布”和“中国世界文化遗产分布”图,认识人类宝贵的聚落文化。2.学生阅读教材108页活动“保护聚落文化人人有责”,结合图文资料,谈谈个人观点。

利用图片资源,培养学生兴趣。

知识

结构

利用知识结构引导学生梳理本课的学习

【当堂达标】

1.聚落一般分为

和

两大基本类型。

2.平原地区的聚落多呈

状,且规模较大;山谷地区的聚落多呈

状,且规模较小。

3.影响聚落形态和分布的主要自然因素有

、

、

等。

4.早期聚落一般选择怎样的自然环境

(

)

①地势平坦的平原地区

②空气清新的高原区

③土壤肥沃的地区

④水源充足的河湖地区

⑤温暖湿润的气候区林地

⑥降水充沛的雨区

⑦佳通便利的河流沿岸

A.①②④⑤⑦

B.②③④⑥⑦

C.②③④⑤⑦

D.全部都是

5.关于我国云南西双版纳地区的傣族竹楼的说法,不正确的是

(

)

A.当地多竹林,就地取材

B.当地湿热,两层竹楼住二楼利于散热、防潮

C.当地降水频繁,楼顶陡,便于雨水流走

D.当地经济落后,没钱盖砖瓦房屋

6.某地民居墙体厚实,屋内建有火炕,窗户小,有的还安有双层玻璃,屋顶高耸。这种民居的建筑反映出该地区

(

)

A.气候寒冷

B.地势平坦

C.森林茂密

D.草原广阔

7.以下有关聚落的正确说法是

(

)

A.聚落特指人类劳动生产的场所

B.一般来说,先有城市聚落,后有农村聚落

C.城市人口密集称为聚落,农村的人口稀疏不能称为聚落

D.一般在河流的中下游平原上聚落分布较密集

下列有关聚落保护的说法,不正确的是(

)

如果不对传统聚落加以保护,将导致无法挽回的损失

我们应该尽力保护那些具有传统特色、民族特色的聚落

传统聚落是历史时期人类活动与自然环境相互作用的结果

对于那些较为破旧的聚落应当拆除,以利于美化环境

【教学反思】

本课的设计,采用问题探究模式,利用图片结合学生的生活经验,比较乡村与城市的景观差异,得出乡村与城市的景观差异的本质区别。聚落的形成和发展受自然环境的影响与制约是教学的重点和难点,教学中大量使用图片和表格进行对比,增强学生直观理解影响聚落形成和发展的主要因素,聚落的形态、规模、密度及其房屋结构和建筑材料受自然环境的影响。

本节课在教学过程中需要注意两点:一是要防止教学活动的随意性,特别是一些学生的讨论活动,要严格按照教案设计进行;二是要提高对课堂的调控和驾驭能力,教学内容较多,学生活动探究多影响教学进度。

农村——耕作

牧村——放牧

渔村——捕鱼

林场——伐木

乡村聚落

从事农业生产

城市聚落

大城市

中等城市

小城市

从事工业、服务业等非农业生产活动

第三节

聚落——人类的聚居地

【课型】新授课

【课标要求】

运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

举例说出聚落与自然环境的关系。

懂得保护世界文化遗产的意义。

【学习目标】

通过阅读图片辨别乡村和城市,并能描述乡村与城市景观的主要差异。

通过读图说出自然环境对聚落形成的影响。

结合实例和图片说出聚落的形态以及建筑与自然环境的关系。

结合聚落方面的世界文化遗产,说出保护世界文化遗产的重要性。

自觉养成保护世界文化遗产的习惯。

【教学模式】问题探究模式

【教学方法】比较法

、读图法

【教具准备】多媒体、地理图册

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

教师安排一名从乡村搬入城市的学生谈谈在不同环境居住的感受。教师讲述:人们有的居住在乡村,有的居住在城市。我们把人类聚居的场所称为聚落。乡村和城市是聚落的两种基本类型。我们今天就来学习聚落——人类的聚居地。

学生根据自己的生活经历,谈谈自己在不同家居环境的感受。

结合生活导入学习

一.乡村与城市

比较探究

1.对比发现:乡村与城市景观的差异引导学生结合生活体验,同学之间互相交流,总结乡村与城市景观的差异。完成乡村与城市景观的差异表格。2.引导学生阅读教材102、103页“不同环境下的村落”和“不同规模的城市”图片与文字内容,认识乡村聚落的类型与城市聚落的类型。3.提出问题,请学生思考:形成乡村与城市景观差异的根本原因是什么?乡村与城市最本质的区别是人们从事的生产活动不同,那么,乡村与城市的形成有没有关系?

1.学生结合生活体验,合作完成乡村与城市景观的差异表格。乡村城市人口密度

大小建筑物

高矮范围大小道路疏密汽车流量大小商店学校等

多少生产活动2.

阅读教材102、103页“不同环境下的村落”和“不同规模的城市”图片与文字内容,认识乡村聚落的类型与城市聚落的类型:3.想一想:形成乡村与城市景观差异的根本原因是什么?明确:形成乡村与城市景观差异的根本原因是生产活动方式不同。城市是由乡村发展演化而来的。

结合图片和生活经验,培养学生利用用地图提取地理信息的能力和对比分析问题的能力。

过渡

先有乡村聚落,后来演化为城市。所有聚落的形成和发展都受自然环境的影响与制约。我们来认识自然环境是如何影响聚落的形态和分布的。

二.聚落与自然环境

思考探究比较探索

1.请学生复习回顾:世界人口最稠密的地区有哪些?2.进一步引导学生思考:聚落的形成和发展与哪些因素有关?引导学生阅读地理图册45页“世界主要聚落分布”图,探究聚落的形成于发展与哪些因素有关?总结:聚落的形成发展受地形、气候、河流、资源等自然环境因素的影响和制约。尤其早期的聚落,大都选择在那些自然环境比较优越的地方。3.引导学生阅读教材104页文字内容和图“不同形态的聚落”,完成表格。聚落是人类利用自然、改造自然的产物,其房屋的建筑材料、建筑结构等无不深深打下自然环境的烙印。4.比较探索:环境对聚落房屋的影响引导学生阅读地理图册46页“世界不同地理环境”比较窑洞、蒙古包、福建土楼、高脚屋、非洲马里民居和俄罗斯民居的差异及与环境的关系。自然环境对聚落形态和分布的影响是非常明显的,事物之间的影响是相互的,因而聚落的形成和发展同样对自然环境产生了较大影响。5.引导学生讨论聚落的形成与发展对自然环境的影响。

1.学生思考并回答出说出世界人口最稠密地区:亚洲东部、亚洲南部、欧洲、南北美洲东部等中低纬度沿海平原地区。2.学生阅读地理图册45页“世界主要聚落分布”图,合作探究聚落的形成和发展与哪些因素有关?(将探究答案填写在教材104页“聚落与自然环境”图旁。)

议一议:影响下列聚落形成和发展的主要因素。火车拉出来的城市:株洲——石油城市:大庆——宗教圣地:耶路撒冷——钢铁城市:攀枝花——3.探究发现:自然环境对聚落的形态、规模、密度的影响。学生阅读教材104页文字内容和图“不同形态的聚落”,完成表格。影响因素聚落形态平原地区呈

状,规模较

,密度也大山谷地区呈

状,规模较小沙漠地区呈

状或

状河流两岸和湖泊四周呈

状或

状4.阅读地理图册46页“世界不同地理环境”,比较窑洞、蒙古包、福建土楼、高脚屋、非洲马里民居和俄罗斯民居的差异及与环境的关系。气候特点建筑特点窑洞蒙古包福建土楼高脚屋非洲马里民居俄罗斯民居5.讨论聚落的形成与发展对自然环境的影响。

如:城市规模扩大了,绿地少了、污染多了等。

通过复习人口的分布引导学生分析影响聚落形成和发展的主要因素。通过比较探究建筑与气候关系

过渡

世界各地的聚落千差万别,风格独特。既印有人类利用和改造大自然的痕迹,也记录并传递着不同时期的政治、经济、文化等信息,是人类的宝贵财富。我们该如何对待这些世界文化遗产。

三.聚落与世界文化遗产

合作探究

1.展示认识:部分世界文化遗产2.活动探讨:如何保护好有价值的聚落

1.欣赏部分世界文化遗产图片,明确被联合国教科文组织确定为世界文化遗产的聚落千差万别,风格各异,都体现了人地和谐的关系。阅读地理图册47页“部分世界文化遗产分布”和“中国世界文化遗产分布”图,认识人类宝贵的聚落文化。2.学生阅读教材108页活动“保护聚落文化人人有责”,结合图文资料,谈谈个人观点。

利用图片资源,培养学生兴趣。

知识

结构

利用知识结构引导学生梳理本课的学习

【当堂达标】

1.聚落一般分为

和

两大基本类型。

2.平原地区的聚落多呈

状,且规模较大;山谷地区的聚落多呈

状,且规模较小。

3.影响聚落形态和分布的主要自然因素有

、

、

等。

4.早期聚落一般选择怎样的自然环境

(

)

①地势平坦的平原地区

②空气清新的高原区

③土壤肥沃的地区

④水源充足的河湖地区

⑤温暖湿润的气候区林地

⑥降水充沛的雨区

⑦佳通便利的河流沿岸

A.①②④⑤⑦

B.②③④⑥⑦

C.②③④⑤⑦

D.全部都是

5.关于我国云南西双版纳地区的傣族竹楼的说法,不正确的是

(

)

A.当地多竹林,就地取材

B.当地湿热,两层竹楼住二楼利于散热、防潮

C.当地降水频繁,楼顶陡,便于雨水流走

D.当地经济落后,没钱盖砖瓦房屋

6.某地民居墙体厚实,屋内建有火炕,窗户小,有的还安有双层玻璃,屋顶高耸。这种民居的建筑反映出该地区

(

)

A.气候寒冷

B.地势平坦

C.森林茂密

D.草原广阔

7.以下有关聚落的正确说法是

(

)

A.聚落特指人类劳动生产的场所

B.一般来说,先有城市聚落,后有农村聚落

C.城市人口密集称为聚落,农村的人口稀疏不能称为聚落

D.一般在河流的中下游平原上聚落分布较密集

下列有关聚落保护的说法,不正确的是(

)

如果不对传统聚落加以保护,将导致无法挽回的损失

我们应该尽力保护那些具有传统特色、民族特色的聚落

传统聚落是历史时期人类活动与自然环境相互作用的结果

对于那些较为破旧的聚落应当拆除,以利于美化环境

【教学反思】

本课的设计,采用问题探究模式,利用图片结合学生的生活经验,比较乡村与城市的景观差异,得出乡村与城市的景观差异的本质区别。聚落的形成和发展受自然环境的影响与制约是教学的重点和难点,教学中大量使用图片和表格进行对比,增强学生直观理解影响聚落形成和发展的主要因素,聚落的形态、规模、密度及其房屋结构和建筑材料受自然环境的影响。

本节课在教学过程中需要注意两点:一是要防止教学活动的随意性,特别是一些学生的讨论活动,要严格按照教案设计进行;二是要提高对课堂的调控和驾驭能力,教学内容较多,学生活动探究多影响教学进度。

农村——耕作

牧村——放牧

渔村——捕鱼

林场——伐木

乡村聚落

从事农业生产

城市聚落

大城市

中等城市

小城市

从事工业、服务业等非农业生产活动