商务版地理七上第五章 第三节 聚落——人类的聚居地 教案

文档属性

| 名称 | 商务版地理七上第五章 第三节 聚落——人类的聚居地 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 353.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-08-11 20:48:19 | ||

图片预览

文档简介

【课题】商务版七上第五章

第三节

聚落——人类的聚居地

【课型】新授课

【课标要求】

●运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

●举例说出聚落与自然环境的关系。

●懂得保护世界文化遗产的意义。

【教学目标】

1.了解乡村与城市的差异,聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2.能举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系。

3.了解保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

【教学模式】问题导学式模块教学模式

【教学方法】观察法、自学法、讨论法

【教具准备】多媒体图片、视频资料等

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

导入新课

人类可以说是喜欢群居的“高级动物”,在人类发展的过程中,形成了各式各样的有趣的“居住”景观。就是我们今天所要探讨的话题——人类的聚居地。

以身边的实事热点导入新课,学生兴趣高涨。

展示目标

请一学生代表诵读学习目标

识记学习目标:知道城市和乡村是聚落的两种基本类型。

分述目标,使学习更有目的性

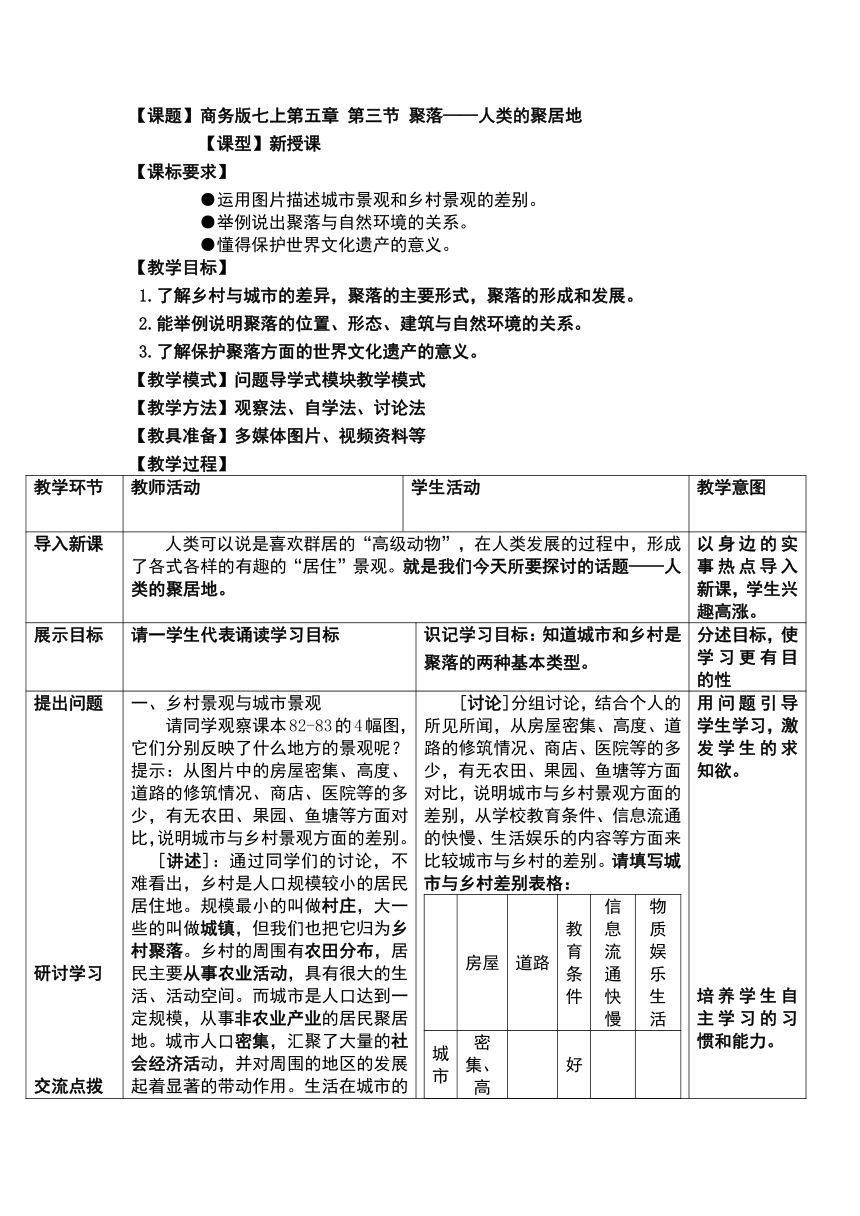

提出问题研讨学习交流点拨

一、乡村景观与城市景观请同学观察课本82-83的4幅图,它们分别反映了什么地方的景观呢?提示:从图片中的房屋密集、高度、道路的修筑情况、商店、医院等的多少,有无农田、果园、鱼塘等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别。[讲述]:通www.中考资源网过同学们的讨论,不难看出,乡村是人口规模较小的居民居住地。规模最小的叫做村庄,大一些的叫做城镇,但我们也把它归为乡村聚落。乡村的周围有农田分布,居民主要从事农业活动,具有很大的生活、活动空间。而城市是人口达到一定规模,从事非农业产业的居民聚居地。城市人口密集,汇聚了大量的社会经济活动,并对周围的地区的发展起着显著的带动作用。生活在城市的确存在很多的好处。但是,城市本身也存在着很多的问题,你我就身在其中,结合自己的生活体会,哪位同学起来说一说你认为城市存在着哪些问题呢?如:交通

、住房

、

污染、、生活噪音、生活垃圾、就业

。等

[讨论]分组讨论,结合个人的所见所闻,从房屋密集、高度、道路的修筑情况、商店、医院等的多少,有无农田、果园、鱼塘等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别,从学校教育条件、信息流通的快慢、生活娱乐的内容等方面来比较城市与乡村的差别。请填写城市与乡村差别表格:www.中考资源网房屋道路教育条件信息流通快慢物质娱乐生活城市密集、高好乡村稀疏、不方便慢较贫乏

用问题引导学生学习,激发学生的求知欲。培养学生自主学习的习惯和能力。标注重点、强化落实。

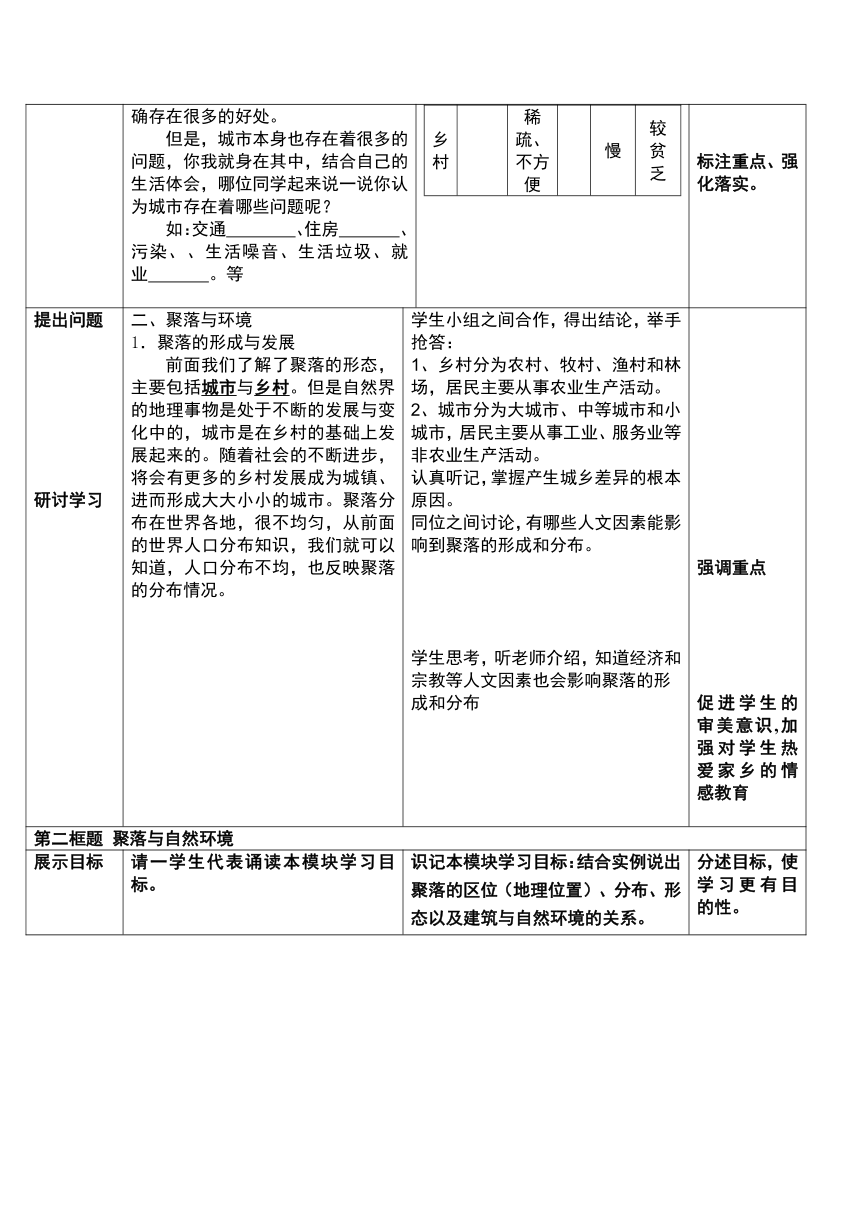

提出问题研讨学习

二、聚落与环境1.聚落www.中考资源网的形成与发展前面我们了解了聚落的形态,主要包括城市与乡村。但是自然界的地理事物是处于不断的发展与变化中的,城市是在乡村的基础上发展起来的。随着社会的不断进步,将会有更多的乡村发展成为城镇、进而形成大大小小的城市。聚落分布在世界各地,很不均匀,从前面的世界人口分布知识,我们就可以知道,人口分布不均,也反映聚落的分布情况。www.中考资源网

学生小组之间合作,得出结论,举手抢答:乡村分为农村、牧村、渔村和林场,居民主要从事农业生产活动。城市分为大城市、中等城市和小城市,居民主要从事工业、服务业等非农业生产活动。认真听记,掌握产生城乡差异的根本原因。同位之间讨论,有哪些人文因素能影响到聚落的形成和分布。学生思考,听老师介绍,知道经济和宗教等人文因素也会影响聚落的形成和分布

强调重点促进学生的审美意识,加强对学生热爱家乡的情感教育

第二框题

聚落与自然环境

展示目标

请一学生代表诵读本模块学习目标。

识记本模块学习目标:结合实例说出聚落的区位(地理位置)、分布、形态以及建筑与自然环境的关系。

分述目标,使学习更有目的性。

提出问题研讨学习

1.利用大屏幕展示图片:(课本104页上方的聚落与自然环境图片)。提出问题,引导学习:聚落的形成与发展受到哪些自然环境因素的影响与制约?(影响聚落形成与发展的自然环境要素有哪些?)2.引导思考:假如给你一个机会,让你建造自己的家,你想把家建在什么地方?(单纯从自然环境因素考虑)3、看图思考展示图片,出示问题,引导探究:分别展示我国云南西双版纳地区的民居建筑---竹楼、黄土高原地区的窑洞,同位之间探究讨论自然环境与民居特色的关系。请学生思考:我们家乡的民居有何特色?这与当地的自然环境有何关系?

1.先读图思考,后回答问题:影响聚落形成与发展的自然环境主要素有

、

、

和资源等。2.积极思考、讨论、回答。3、看图回答(1)平原地区的聚落多呈(

)状,且规模较(

),密度(

);山地丘陵地区的聚落,主要位于山谷地带,多呈(

)状,且规模较(

),密度(

)。

(2)河湖附近的聚落,往往沿着河流两岸和湖泊四周分布,呈(

)状或(

)状;(3)沙漠地区的聚落主要分布在(

)上,呈(

)状或(

)状。(4)由以上可知,由于(

)不同,造成聚落的形态、规模和密度的不同。4.根据图片和问题,同位之间进行探究交流。联系家乡的实际进行思考。

通过读图,引导启发学生探究自然环境因素对聚落形成与发展的影响与制约。体会自然环境对聚落的建筑材料和建筑结构的影响。引导学生了解家乡的民居特色,说明与当地自然环境的关系。

衔接过渡

世界各地的聚落千差万别,风格独特,是人类的宝贵财富。它们不但有科研价值,也有文化审美的价值。于是,有些聚落已被确定为世界文化遗产。

第三框体

聚落与世界文化遗产

展示目标

请一学生代表诵读本模块学习目标。

识记本模块学习目标:结合聚落方面的世界文化遗产,说出保护世界文化遗产的重要性;自觉养成保护世界文化遗产的习惯。

分述目标,使学习更有目的性。

提出问题研讨学习交流点拨

出示问题,要求学生结合问题快速默读本框题内容,进行自主学习。三分钟后请学生回答,教师简单点拨。提到聚落文化遗产,不能不提我国云南的丽江古城。下面请欣赏一段视频:(央视——探索与发现)之《走进丽江古城》视频播放完毕后,请学生完成课本106页思考题。展示课本图5-3-1,世界部分文化遗产分布图,请学生据图说出世界文化遗产中的一些传统聚落。展示一些世界著名聚落文化遗产的风光图片,请学生欣赏图片以增强他们的保护意识。保护聚落文化人人有责:(1)。利用课本108页活动1,组织学生讨论。(2)利用活动(2)组织讨论:我能为保护聚落文化遗产做些什么?

1.快速默读读本框题内容,结合实际,然后独立完成:(1)聚落文化有哪些价值?(2)随着社会的发展传统聚落的现状如何?(3)怎样保护聚落文化?尝试回答上述问题。欣赏视频。思考:议一议,云南的丽江古城作为世界文化遗产,有哪些重要价值?根据课本5-3-1图,找出世界文化遗产中的一些传统聚落,熟知它们的名称,了解它们大致的分布。欣赏图片,体会价值,增强意识。7.积极发言,畅谈自己的观点。

培养学生自主学习和对文字资料的归纳能力。利用多媒体资源,培养学生兴趣。以丽江古城为例,加深对世界文化遗产重要价值的理解。加深对保护传统聚落文化重要性和措施的认识。

课堂小结

1.教师引导学生尝试回忆,以回顾本课所学的重要知识点。2.学生回顾本课所学主要内容后,教师对本课内容进行精要概括:聚落就是城和乡;城乡景观不一样;环境决定聚落样;发展保护宜思量。

娓娓道来:谈收获、话感悟。2.将教师精要的概括记在课本中的适当位置,便于提纲挈领的把握本课内容。

及时归纳总结,使知识系统化。

【当堂达标】

1、一般来说,城市聚落比乡村聚落:

A、规模小

B、建筑物大

C、道路稀少

D、建筑物密集

2、在我国,下列聚落规模比较大的是:

A、平原上的村落B、山区里的村落C、草原上的村落D、林区里的林场

3、一般来说,在人口稀小的地区,村落:

A、分布密集B、分布稀疏C、规模较大D建筑物高大

4、下列地点不利于聚落形成于发展的是:

水源充足的地方

B、交通不便的地方

C、矿产资源丰富的地方

D、地形平坦,土壤肥沃的地方

5、在我国南方水资源丰富的地方,许多村落都沿河分布,主要原因是:

沿河地带土壤肥沃

B、沿河地带地形平坦

C、沿河地带渔业资源丰富

D、沿河地带交通便利

6、一般来说,经济发达地区:

A、聚落密集

B、聚落稀疏

C、建筑物矮小

D、聚落规模小

7、竹楼适合什么地区的人们居住:

A、热带雨林地区

B、热带沙漠地区

C、沿海地区

D、内陆地区

8、我国黄土高原的窑洞:

能反映当地降水多

B、能反映当地冬暖夏凉

C、能反映当地气候干旱

D、能反映当地经济发达

9、北京的古老民居—四合院,记录的政治文化信息是:

当地的气候特点

B、当地当时的经济水平

C、当地的地形特点

D、封建时代多代同居的家庭关系

10、城市环境问题有(

)A.大学学校规模越来越大

B、汽车越来越多

C.大气污染严重

D、绿化面积逐年提高

11、屋顶比较平,是因为:

A。气温较低

B.气温较高

C.降水丰富

D.降水贫乏

12、下列属于世界文化遗产的是:(

)A.长江三峡水电站

B.重庆永川大佛寺

C.重庆大足石刻

D.重庆永川茶山竹海

二、读图综合题

13、读聚落分布示意图,完成下列问题

(1)聚落的常见形式有_____和______两种,图中A、B、C三处聚落属于_____聚落。(2)三处聚落的选址有一个共同点,都是_____而建。(3)三处聚落都有可能发展成为_____聚落,而最优先发起来的是_____地,理由是__________。

【教学反思】

本节课知识点多,相对直观好理解的内容,如聚落的分类、乡村景观与城市景观的差异等内容,学生完全可以通过自学去掌握。对稍有难度的内容,如影响聚落形成的因素、不同自然环境对聚落分布的影响等,可以让学生合作交流去解决。而对传统聚落文化的传承和保护,则需要通过大量的事实去引导学生理解。

第三节

聚落——人类的聚居地

【课型】新授课

【课标要求】

●运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

●举例说出聚落与自然环境的关系。

●懂得保护世界文化遗产的意义。

【教学目标】

1.了解乡村与城市的差异,聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2.能举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系。

3.了解保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

【教学模式】问题导学式模块教学模式

【教学方法】观察法、自学法、讨论法

【教具准备】多媒体图片、视频资料等

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

导入新课

人类可以说是喜欢群居的“高级动物”,在人类发展的过程中,形成了各式各样的有趣的“居住”景观。就是我们今天所要探讨的话题——人类的聚居地。

以身边的实事热点导入新课,学生兴趣高涨。

展示目标

请一学生代表诵读学习目标

识记学习目标:知道城市和乡村是聚落的两种基本类型。

分述目标,使学习更有目的性

提出问题研讨学习交流点拨

一、乡村景观与城市景观请同学观察课本82-83的4幅图,它们分别反映了什么地方的景观呢?提示:从图片中的房屋密集、高度、道路的修筑情况、商店、医院等的多少,有无农田、果园、鱼塘等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别。[讲述]:通www.中考资源网过同学们的讨论,不难看出,乡村是人口规模较小的居民居住地。规模最小的叫做村庄,大一些的叫做城镇,但我们也把它归为乡村聚落。乡村的周围有农田分布,居民主要从事农业活动,具有很大的生活、活动空间。而城市是人口达到一定规模,从事非农业产业的居民聚居地。城市人口密集,汇聚了大量的社会经济活动,并对周围的地区的发展起着显著的带动作用。生活在城市的确存在很多的好处。但是,城市本身也存在着很多的问题,你我就身在其中,结合自己的生活体会,哪位同学起来说一说你认为城市存在着哪些问题呢?如:交通

、住房

、

污染、、生活噪音、生活垃圾、就业

。等

[讨论]分组讨论,结合个人的所见所闻,从房屋密集、高度、道路的修筑情况、商店、医院等的多少,有无农田、果园、鱼塘等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别,从学校教育条件、信息流通的快慢、生活娱乐的内容等方面来比较城市与乡村的差别。请填写城市与乡村差别表格:www.中考资源网房屋道路教育条件信息流通快慢物质娱乐生活城市密集、高好乡村稀疏、不方便慢较贫乏

用问题引导学生学习,激发学生的求知欲。培养学生自主学习的习惯和能力。标注重点、强化落实。

提出问题研讨学习

二、聚落与环境1.聚落www.中考资源网的形成与发展前面我们了解了聚落的形态,主要包括城市与乡村。但是自然界的地理事物是处于不断的发展与变化中的,城市是在乡村的基础上发展起来的。随着社会的不断进步,将会有更多的乡村发展成为城镇、进而形成大大小小的城市。聚落分布在世界各地,很不均匀,从前面的世界人口分布知识,我们就可以知道,人口分布不均,也反映聚落的分布情况。www.中考资源网

学生小组之间合作,得出结论,举手抢答:乡村分为农村、牧村、渔村和林场,居民主要从事农业生产活动。城市分为大城市、中等城市和小城市,居民主要从事工业、服务业等非农业生产活动。认真听记,掌握产生城乡差异的根本原因。同位之间讨论,有哪些人文因素能影响到聚落的形成和分布。学生思考,听老师介绍,知道经济和宗教等人文因素也会影响聚落的形成和分布

强调重点促进学生的审美意识,加强对学生热爱家乡的情感教育

第二框题

聚落与自然环境

展示目标

请一学生代表诵读本模块学习目标。

识记本模块学习目标:结合实例说出聚落的区位(地理位置)、分布、形态以及建筑与自然环境的关系。

分述目标,使学习更有目的性。

提出问题研讨学习

1.利用大屏幕展示图片:(课本104页上方的聚落与自然环境图片)。提出问题,引导学习:聚落的形成与发展受到哪些自然环境因素的影响与制约?(影响聚落形成与发展的自然环境要素有哪些?)2.引导思考:假如给你一个机会,让你建造自己的家,你想把家建在什么地方?(单纯从自然环境因素考虑)3、看图思考展示图片,出示问题,引导探究:分别展示我国云南西双版纳地区的民居建筑---竹楼、黄土高原地区的窑洞,同位之间探究讨论自然环境与民居特色的关系。请学生思考:我们家乡的民居有何特色?这与当地的自然环境有何关系?

1.先读图思考,后回答问题:影响聚落形成与发展的自然环境主要素有

、

、

和资源等。2.积极思考、讨论、回答。3、看图回答(1)平原地区的聚落多呈(

)状,且规模较(

),密度(

);山地丘陵地区的聚落,主要位于山谷地带,多呈(

)状,且规模较(

),密度(

)。

(2)河湖附近的聚落,往往沿着河流两岸和湖泊四周分布,呈(

)状或(

)状;(3)沙漠地区的聚落主要分布在(

)上,呈(

)状或(

)状。(4)由以上可知,由于(

)不同,造成聚落的形态、规模和密度的不同。4.根据图片和问题,同位之间进行探究交流。联系家乡的实际进行思考。

通过读图,引导启发学生探究自然环境因素对聚落形成与发展的影响与制约。体会自然环境对聚落的建筑材料和建筑结构的影响。引导学生了解家乡的民居特色,说明与当地自然环境的关系。

衔接过渡

世界各地的聚落千差万别,风格独特,是人类的宝贵财富。它们不但有科研价值,也有文化审美的价值。于是,有些聚落已被确定为世界文化遗产。

第三框体

聚落与世界文化遗产

展示目标

请一学生代表诵读本模块学习目标。

识记本模块学习目标:结合聚落方面的世界文化遗产,说出保护世界文化遗产的重要性;自觉养成保护世界文化遗产的习惯。

分述目标,使学习更有目的性。

提出问题研讨学习交流点拨

出示问题,要求学生结合问题快速默读本框题内容,进行自主学习。三分钟后请学生回答,教师简单点拨。提到聚落文化遗产,不能不提我国云南的丽江古城。下面请欣赏一段视频:(央视——探索与发现)之《走进丽江古城》视频播放完毕后,请学生完成课本106页思考题。展示课本图5-3-1,世界部分文化遗产分布图,请学生据图说出世界文化遗产中的一些传统聚落。展示一些世界著名聚落文化遗产的风光图片,请学生欣赏图片以增强他们的保护意识。保护聚落文化人人有责:(1)。利用课本108页活动1,组织学生讨论。(2)利用活动(2)组织讨论:我能为保护聚落文化遗产做些什么?

1.快速默读读本框题内容,结合实际,然后独立完成:(1)聚落文化有哪些价值?(2)随着社会的发展传统聚落的现状如何?(3)怎样保护聚落文化?尝试回答上述问题。欣赏视频。思考:议一议,云南的丽江古城作为世界文化遗产,有哪些重要价值?根据课本5-3-1图,找出世界文化遗产中的一些传统聚落,熟知它们的名称,了解它们大致的分布。欣赏图片,体会价值,增强意识。7.积极发言,畅谈自己的观点。

培养学生自主学习和对文字资料的归纳能力。利用多媒体资源,培养学生兴趣。以丽江古城为例,加深对世界文化遗产重要价值的理解。加深对保护传统聚落文化重要性和措施的认识。

课堂小结

1.教师引导学生尝试回忆,以回顾本课所学的重要知识点。2.学生回顾本课所学主要内容后,教师对本课内容进行精要概括:聚落就是城和乡;城乡景观不一样;环境决定聚落样;发展保护宜思量。

娓娓道来:谈收获、话感悟。2.将教师精要的概括记在课本中的适当位置,便于提纲挈领的把握本课内容。

及时归纳总结,使知识系统化。

【当堂达标】

1、一般来说,城市聚落比乡村聚落:

A、规模小

B、建筑物大

C、道路稀少

D、建筑物密集

2、在我国,下列聚落规模比较大的是:

A、平原上的村落B、山区里的村落C、草原上的村落D、林区里的林场

3、一般来说,在人口稀小的地区,村落:

A、分布密集B、分布稀疏C、规模较大D建筑物高大

4、下列地点不利于聚落形成于发展的是:

水源充足的地方

B、交通不便的地方

C、矿产资源丰富的地方

D、地形平坦,土壤肥沃的地方

5、在我国南方水资源丰富的地方,许多村落都沿河分布,主要原因是:

沿河地带土壤肥沃

B、沿河地带地形平坦

C、沿河地带渔业资源丰富

D、沿河地带交通便利

6、一般来说,经济发达地区:

A、聚落密集

B、聚落稀疏

C、建筑物矮小

D、聚落规模小

7、竹楼适合什么地区的人们居住:

A、热带雨林地区

B、热带沙漠地区

C、沿海地区

D、内陆地区

8、我国黄土高原的窑洞:

能反映当地降水多

B、能反映当地冬暖夏凉

C、能反映当地气候干旱

D、能反映当地经济发达

9、北京的古老民居—四合院,记录的政治文化信息是:

当地的气候特点

B、当地当时的经济水平

C、当地的地形特点

D、封建时代多代同居的家庭关系

10、城市环境问题有(

)A.大学学校规模越来越大

B、汽车越来越多

C.大气污染严重

D、绿化面积逐年提高

11、屋顶比较平,是因为:

A。气温较低

B.气温较高

C.降水丰富

D.降水贫乏

12、下列属于世界文化遗产的是:(

)A.长江三峡水电站

B.重庆永川大佛寺

C.重庆大足石刻

D.重庆永川茶山竹海

二、读图综合题

13、读聚落分布示意图,完成下列问题

(1)聚落的常见形式有_____和______两种,图中A、B、C三处聚落属于_____聚落。(2)三处聚落的选址有一个共同点,都是_____而建。(3)三处聚落都有可能发展成为_____聚落,而最优先发起来的是_____地,理由是__________。

【教学反思】

本节课知识点多,相对直观好理解的内容,如聚落的分类、乡村景观与城市景观的差异等内容,学生完全可以通过自学去掌握。对稍有难度的内容,如影响聚落形成的因素、不同自然环境对聚落分布的影响等,可以让学生合作交流去解决。而对传统聚落文化的传承和保护,则需要通过大量的事实去引导学生理解。