语文八年级上苏教版5.23《治水必躬亲》课件(71张)

文档属性

| 名称 | 语文八年级上苏教版5.23《治水必躬亲》课件(71张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-08-14 09:13:52 | ||

图片预览

文档简介

课件71张PPT。钱泳治水必躬亲 水——生命之源,但是……

我国古代劳动人民治水的动人故事很多,最早的故事应该上推到大禹治水了吧—— 大禹治水

三过家门而不入 都江堰水利工程

秦国·蜀郡太守——李冰父子范公堤的故事: 北宋年间,范仲淹在担任地方官时,见到沿海居民经常受到海水的侵扰,他决定修建一条拦海大堤,于是他带领乡民,日夜苦战,终于修成了一条拦海大堤,使沿海地区的人民不再遭受海水的威胁,后人为了范仲淹,就把范仲淹主持修建的拦海大堤称为“范公堤”。 1、掌握文中常见的实词和虚词,

积累文言词汇。 2、学习文中正反对比的论证方法。 3、熟读课文,理解文中所讲述的道理。

4、认识海瑞这一人物形象学习目标自学提纲(15分钟左右)1、了解作者

2、朗读课文,读准字音,正确把握朗读节奏。

3、结合课文注释翻译全文

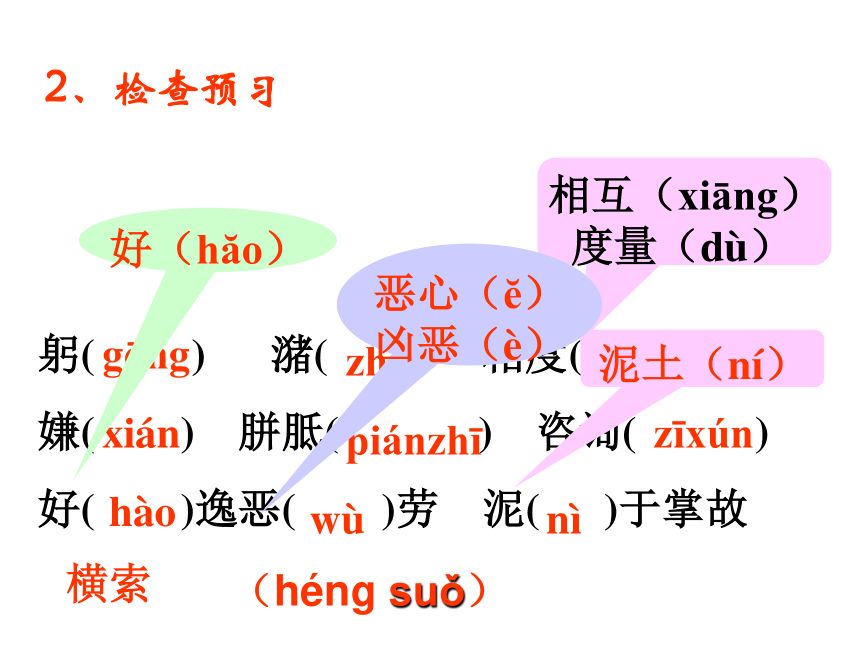

4、积累一词多义、古今异义和词类活用及句式钱泳(1759-1844),清江苏金匮(今无锡)人,原名鹤,字立群,号台仙,一号梅溪。长期做幕客,其足迹遍及于大江南北。工诗,善书画。著有《履园丛话》、《履园谭诗》、《兰林集》、《梅溪诗钞》等。另辑有《艺能考》。 作者简介 海瑞(1514-1587)明广东琼山(今属海南)人。嘉庆举人。由南平教谕历任淳安,兴国知县,推行清丈,均徭。嘉靖四十五年任户部主事,上疏批评世宗迷信道教,不理朝政等事,被逮入狱。世宗死后获释。隆庆三年(1569)任应天巡抚,疏浚吴淞江,推行一条鞭法,曾令徐阶等退田。后因被张居正,高拱排挤,革职闲居十六年。万历十三年再起,先后任南京吏部右侍朗和南京右佥都御史,力主严惩贪污,病逝于任上。谥忠介。作有《海瑞集》。1、作者介绍:钱泳:名鹤,字立新,清代著名学者。 著有《履园丛话》《履园谭诗》。2、文中人物海瑞介绍:海瑞:明朝广东琼山人(即现在的海南岛),字汝贤,自号刚峰。他取此号的意思是一切以刚为主,要终生刚直不阿。因此人们尊称为刚峰先生。 海瑞是明朝嘉靖时期的著名清官,由于敢于直言进谏,惩恶扬善,一心为民谋利,被人民敬为海青天、南包公,其英名流传至今。谥号忠介。作有《海瑞集》。评注:钱泳这个人,是很适合于写小说的,他非常善于捕捉细节,能发现好的切入点。象这个“成衣匠”,是一个小人物,但在他笔下,就成了庄子笔下的“疱丁”。不过,庄子是在说哲学的事情,钱泳却在讽刺社会,更主要的是在感慨自己,同时也在感慨与自己同命运的文人们的坎坷和艰辛。但这种“感慨”在文字中显得非常从容,非常淡定,也非常地隐晦,如果不是大手笔,胸中没有大丘壑,是写不好的。他如果没有考上状元多好,也许会是另一个吴敬梓或者曹雪芹,至少,也是一个蒲松龄吧。2、检查预习躬( ) 潴( ) 相度( )

嫌( ) 胼胝( ) 咨询( )

好( )逸恶( )劳 泥( )于掌故gōngxiàngduózhūzīxúnpiánzhīxiánwùhàonì相互(xiāng)度量(dù)好(h?o)泥土(ní)横索恶心(?)凶恶(è)(héng suǒ)治水必躬亲 钱泳 治水之法,既不可/执一,泥于掌故,亦不可/妄意轻信人言。盖/地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非/相度/不得其情,非/咨询/不穷其致,是以/必得躬历山川,亲劳胼胝。

昔/海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于/荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而/随官人役/亦未尝/横索一钱。必如是/而后/事可举也。如/好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则/事不举/而水利不兴矣。治水之法,既不可 执一, 泥 于 掌故,

亦不可妄意轻信人言.

全文翻译

也不能随意相信别人的话.拘泥对典章制度

治理水患的方法,既不能固执一端、不知道变通,拘泥于古代的典章、制度,也别人方法 盖地有高低, 流有缓急,潴有浅深, 势有曲直,

非相度不得其情, 非 咨询不 穷 其 致,

是以必得躬历山川, 亲劳胼胝.

全文翻译

原因是地有高有低,水流有慢有快,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直,因此 亲自登山涉水,亲自辛劳,不怕吃苦。原因是

水流

不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问,征求意见就不能彻底摸清情况,慢

不……就不……(双重否定句)

指示代词,那

使……劳累

必须 昔海忠介治河,布袍缓带, 冒雨冲风,往来于荒村野水

之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱.

必 如是而后事可 举 也.

全文翻译从前亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的管理差役也不曾横行勒索一文钱财.冒着在

从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着风雨,在荒村乱流中间来来往往,必须像这样,以后的事情才能做成.并且必须乱流像这样能够办事成功发放差役如 好 逸而恶劳, 计 利而忘 义, 远嫌 而避怨,

则 事 不举而水利不兴矣.

全文翻译 如果那么事情就做不成,水利也办不好.道义如果贪图安逸,害怕辛苦,计较私利,忘记公益,只想远远地躲开嫌疑,避免抱怨,那么举办考虑私利 hào

喜欢安逸wù

厌恶2、盖地有高低,流有缓急,潴有浅深, 势有曲直。1、治水之法,既不可执一,泥于掌故, 亦不可妄意轻信人言。解释下列句中加点的字并翻译句子。译:治理水患的方法,既不能固执不知变通,拘泥于古代的典章制度,也不能随意相信别人的话。翻译:原因是地形有高有低,水流有快有慢,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直。之:结构助词,的。执一:固执一端,不知变通。泥:拘泥。掌故:古代的典章制度。妄意:随意。盖:原因是、因为。潴:水停聚的地方。势:河流的形势。之

可

执一

泥

于

掌故

妄意的(结构助词)

能

固执一端,不知变通

拘泥

对,对于

古代的典章制度

随意结合注释,翻译课文。 治水之法,既不可执一,泥于掌故,

亦不可妄意轻信人言。3、非相度不得其情,非咨询不穷其致。4、是以必得躬历山川,亲劳胼胝。翻译:不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问、征求意见就不能彻底摸清情况。翻译:因此必须亲自登山涉水,亲自辛劳,不怕吃苦。相度:观察和测不……就不……(双重否定句)

量。情:真实情况。咨询:访问,征求意见。穷:追究到底。致:事理。穷其致:彻底摸清情况。是以:因此。是:这样。以:因为。躬:亲身、亲自。胼胝:手脚因劳动而磨成的茧子。盖

潴

势

相度

得

情

咨询

穷

致原因是

水停聚之地

河流形势

观察和测量

获得,了解

真实情况

访问

追究到底

事理 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非相度不得其情,非咨询不穷其致,是以必得躬历山川,亲劳胼胝。 结合注释,翻译课文。是以

得

躬历山川

亲劳胼胝因此,所以

必须,应该

亲自登山涉水

亲自辛劳,不怕吃苦5、昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间。6、亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。翻译:从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着风雨,在荒村乱流中间来来往往。翻译:亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的官吏差役也不曾横索一文钱财。 昔:过去,从前。布袍缓带:指轻便服装。于:在。扣:克扣。亦:也。未尝:不曾。横索:横行勒索。昔

布袍

缓带

冲

于

给

而

随官人役

未尝

横索从前

穿着便装

宽束衣带

冒,迎着

在

给予,这里指“发放”

表并列

随同的官员差役

不曾

横行勒索 昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,

往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,

而随官人役亦未尝横索一钱。结合注释,翻译课文。7、必如是而后事可举也。8、如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。 翻译:必须像这样,然后才能做成事情。翻译:如果贪图安逸,害怕辛劳,计较私利,忘记公益,只想远远地躲开嫌疑,避免抱怨,那么事情就做不成,水利也就办不好了。如:像。是:这样。举:做事成功。好:喜欢。逸:安逸享受。恶:厌恶,害怕。计:计较。嫌:嫌疑。怨:抱怨。则:那么。矣:句末语气词,相当于“了”.如

而

计利

远嫌而避怨

则

而

兴

(成语) 好逸恶劳 见利忘义如果

表并列

考虑私利。计,盘算,考虑。

远远躲开嫌疑,避免抱怨

那么

表顺接

兴办 如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。 结合注释,翻译课文。如是

而

举像这样

表顺接

办事成功必如是而后事可举也。结合注释,翻译课文。 请同学们整理出文中一词多义及古今异义的词。开动脑筋一词多意:如:

如好逸而恶劳

必如是而后事可举也

得:

是以必得躬历山川

非相度不得其情

于:

泥于掌故

于荒村野水之间

而:

而随官人役亦未……

好逸而恶劳

必如是而后事可举也

事不举而水利不兴

如果

像

必须,应该

得到、掌握

对于

在

表并列

表并列

表顺接

表顺接古今异义既不可执一

泥于掌故

则事不举而水利不兴矣。

古义:固执。

今义:拿着,执行。古义:拘泥。

今义:泥土。古义:办事成功。

今义:举起。古今异义:1. 泥于掌故

古义:拘泥

2. 非咨询不穷其致

古义:追究到底

3. 则事不举而水利不兴矣

古义:办事成功

今义:泥土。

今义:生活困难。

今义:往上抬,往上托。

翻译时要注意哟!(1)昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间。

(2)必如是而后事可举也。

(3)如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。

(4)治水之法,既不可执一,泥于掌故,亦不可妄意轻信人言。

(5)盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直。

(6)非相度不得其情,非咨询不穷其致

(7)是以必得躬历山川,亲劳胼胝。

(8)亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着雨顶着风,在荒村乱流中间来来往往 必须像这样,以后才能做成事情 如果贪图安逸,害怕辛劳,计较私利,忘记公益,远远躲开嫌疑,避免抱怨,那么事情就做不成,水利也就办不好了。 治理水患的方法,既不能固执一端不知变通,拘泥于古代的典章制度,也不能随意相信别人的话。原因是地形有高有低,水流有快有慢,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直, 不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问,征求意见就不能彻底摸清情况 因此必须亲自登山涉水,亲自劳动,手脚因为劳动而生“茧子”。 亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的官吏差役也不曾横索一文钱财。 特殊句式1、倒装句:

往来于荒村野水之间。

(于荒村野水之间来往)

2、省略句:

非相度不得其情,非咨询不穷其致。

(省主语“治水者”。)

3、词类活用

辛劳胼胝(名作动 辛勤劳动、不怕吃苦)

布袍缓带(名作动 穿着轻装便服)

远嫌而避怨(形作动 远离)

1、概括段意;本文论述了作者的什么观点?第一段,论述治水必躬亲的原因

第二段,以海瑞为例,说明治水不但要躬亲,而且要清廉。

合作探究,解决疑难 中心论点:治水必躬亲自学提纲1、概括段意;本文论述了作者的什么观点?

2、作者认为“治水必躬亲”的理由是什么?

3、文章为了说明治水必亲躬,用什么来证明?是怎样证明自己的观点的?

4、作者是怎样刻画海瑞形象的?他是一个怎样的人?

5、文章为了证明治水必躬亲的观点,列举海瑞治水的例子来证明,你还能举出其他例子来证明作者的观点吗? 治水要防止什么? (既不可)执一,泥于掌故,(亦不可)妄意轻信人言. 治水的正确方法是什么?必得躬历山川,亲劳胼胝 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,

非相度不得其情,非咨询不穷其致. 原文回答为什么要这样做?思考1、为什么说治水必躬亲?用原文回答。 2、治水要防止哪些现象 ?用原文回答。 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非相度不得其情,非咨询不穷其致。既不可执一,泥于掌故,亦不可妄意轻信人言。思考3、海瑞当年是如何治水的,原文语句回答。 昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。4、第二段就治水问题,作者讲了正反两个方面,请用文中语句回答这两方面的结果。 ①必如是而后事可举也。 ②则事不举而水利不兴矣 。3、文章为了说明治水必亲躬,用了什么方法来证明?是怎样证明自己的观点的?以海瑞治水来证明观点。

先正面后反面的正反论证。海瑞治水昔海忠介……未尝横索一钱(正面)好逸恶劳

计利忘义

远嫌避怨(反面)对比 举例论证

正反对比论证思考5、“事可举”、“事不举”,用自己的话概括造成这两种结果的原因分别是什么。 “举”是因为海瑞能深入实际不畏艰辛,清廉治水。“不举”是因为好逸恶劳,贪财求利,不听取正确的意见。 6、作者认为“事举”“水利兴”的必要条件是什么? 躬亲、清廉(用原文“冒雨冲风,亲给钱粮,不扣一厘”也行)思考7、各用一句话,概括课文两段的内容第一段,论述治水需防止的现象和治水必躬亲的原因。

第二段,以海瑞为例,论述治水不但要躬亲,而且要清廉。 说说海瑞治水时的具体表现。并用两个词语概括。 布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役也不曾横行勒索一钱.

“布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间”

“亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役未尝横索一钱”不怕艰苦,勤于政事廉政爱民 毫无私心 4、作者是怎样刻画海瑞形象的?他是一个怎样的人?海瑞人物形象:

文中形象,躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。

海瑞是一个家喻户晓的清官,他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿。

读过课文后,海瑞在你心目中是怎样的一个人呢?请联系选文和下面两则材料,对海瑞作出尽可能全面的评价。 “干国家事,读圣贤书。” ——海瑞所题自勉对联 “三生不改冰霜操,万死常留社稷身。” ——海瑞墓园对联(为海瑞手书) 勤政爱国、事必躬亲、洁身自爱、清正廉洁、勤学不辍、刚直不阿

过于严酷,不讲究策略4、“必如是而后事可举也”、“则事不举而水利不兴矣 ”。并用自己的话概括造成这两种结果的原因分别是什么。

5、作者认为“事举”“水利兴”的必要条件是什么?

6、请从本文中概括出两个成语。 答:“举”是因为海瑞能深入实际不畏艰辛,清廉治水。“不举”是因为好逸恶劳,贪财求利,不听取正确的意见。 答:躬亲、清廉(用原文“冒雨冲风,亲给钱粮,不扣一厘”也行)。答:好逸恶劳,见利忘义。整体感知:3、你觉得课文是围绕哪一句来写?(即:中心论点)1、海瑞除了是一个刚正不阿、为官清廉的人之外,学了本文你对海瑞有什么新认识?2、本文从表达方式上看是哪种文体?答:文体是议论文。治水必躬亲(是以必得躬历山川,亲劳胼胝)答:海瑞在人们心目中的形象是个清官,他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿等等。课文中他躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。4、概括文章大意:第一段:先写_________________,然后交代___________的原因,从而归纳出文章的中心论点。

第二段:以_____治水为例,说明治水不但要_____,而且还要_____。

这一段先从_____说海瑞治水不但要躬亲,而且要清廉,后从_____说如果不躬亲,不清廉带来的后果是_________________。治水要防止的现象治水必躬亲海瑞躬亲清廉正面反面事不举而水利不兴 第一段

(提出论点)治水要防止的现象“不可……不可……”治水必亲躬的原因“盖……非……非” 第二段

(海瑞治水)事实论据“昔海忠介……未尝横索一钱”好逸恶劳计利忘义远嫌避怨(正面)举例论证(反面)道理论证对比论证 道理论据躬亲(做事)清廉(做人)了解实情因地制宜治水必躬亲

钱 泳 第一段

(提出论点)治水要防止的现象不可……不可……治水必躬亲的原因盖……非……非 第二段

(海瑞治水)举例论证昔海忠介……未尝横索一钱好逸恶劳计利忘义远嫌避怨(正面)(反面)正反对比认证 中心论点:治水必躬亲(或:是以必得躬历山川,亲劳胼胝。 )思考8、本文从表达方式上看

是哪种文体?议 论 文 议论文又叫说理文,它是一种剖析事物、

论述事理、发表意见、提出主张的文体。

议论文有三要素:论点、论据、论证。

论点:要证明什么

论据:用什么来证明。

(事实论据 、理论论据 )

论证:如何进行证明。

(道理论证 、举例论证、对比论证、比喻论证、引用论证)

1、议论文的三要素:

论点:作者对所议论的问题(事件、现象、人物、观念等)所持的见解和主张。

论据:支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据。

论证:运用论据来证明论点的过程和方法。议论文小 讲 座 :小 讲 座 :运用作者理论推理、公认的公理定理、古今中外名人的名言警句等来支持自己的观点,这种论证方法我们把它称之为——道理论证。

运用确凿而典型的事例来支持观点,以起到事实胜于雄辩的说服力,这种论证方法称之为——举例论证。

证明论点时,如从正、反两方面摆事实或讲道理,可以形成鲜明的对比,从而突出强调了论点,使说理更有说服力。称之为——对比论证。 、为了证明自己的观点,作者用了哪些论据?讲道理:“盖地有高低……”在理论上阐述情况不同,需要治水者了解实际情况,从而证明为什么要躬亲。用∵∴推论出“躬亲”的结论(因果推理)摆事实:海瑞亲临现场,清廉无私治理水患,得出结论。仍用∵∴推论出“必如是而后事可举”

2、论据:

事实论据、道理论据

3、论证方法:

举例论证、道理论证

对比论证、比喻论证

引用论证等

学习目标2理清作者思路。

理解“治水必躬亲”的道理。

学习举例、正反对比的论证方法。7、本文的中心论点是什么?论点:是以必得躬历山川,

亲劳胼胝。(治水必躬亲 )9、本文采用的论证方法是什么?道理论证

举例论证

对比论证小组讨论1、在文章中作者的观点是什么?

2、作者是怎样来证明他的这个观点的?两个“不可”从反面强调治水不可固执一端。

“盖”领起下文,解释不可固执一端的原因,

“是以”提出结论。

海瑞治水不但躬亲,而且清廉。

(正面)

如果海瑞不吃苦,想谋私利,怕得罪人,那么水利肯定办不好。

(反面)

提出论点

“治水必躬亲”

举例论证

正反对比论证

课堂小结 本文论述了治水必躬亲的道理,说明只要躬亲、清廉才能治好水。1、文章为了证明治水必躬亲的观点,列举海瑞治水的例子来证明,你还能举出其他例子来证明作者的观点吗?答:①大禹治水三过家门而不入、 ②李冰父子修建都江堰水利工程、③范仲淹修建拦海大堤“范公堤”等。知识拓展一:探究·练习解读

(1)海瑞这个人物是曾为几代人传诵的 “清官”,在你的心目中他是怎样一个形象?读了课文之后,你对这个人物有哪些新的认识?

海瑞在人们心目中的形象是个清官。他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿等等。

课文中写海瑞躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。读了课文后,会对海瑞有具体而深入的认识。背书对抗赛试背课文:

治水之法,既不可……,不可……。

盖……,非……不……,非……不……,是以……。

昔海忠介治河,……,必如是……。

如……,则……。探究 古代治水的例子还有许多,你知道吗?“鲧”gun治水不成,因为他固执一端,拘泥于“水来土掩”,未能亲历山川,亲劳胼胝。 他的儿子大禹治水时则采取了疏导的方式,除了指挥外,还亲自参加劳动,他手握木锸(形似今天铁锨),栉风沐雨,废寝忘餐,夜以继日,不辞劳苦。手上长满老茧,小腿上汗毛被磨光,并三过家门而不入,终于治水成功,并凭此成为舜的继承者。 (堵不如疏)

李冰修都江堰,虽是堵水,却造福了后人,因为他知山知水知情知势。 (“堵”未必不能用,关键是因地制宜)探究 古代像海瑞这样的清官还有许多,请再举出一例,概括叙述这个人物的主要事迹。包拯、狄仁杰……探究 “躬亲”是治水成功的必要条件,请联系自己的学习生活,谈谈学习本文后你有何启发。 “不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。”——荀子 现在人们保护水资源达到与自然和谐相处,可文中又说要治水达到征服大自然,你以为两者相矛盾吗?说说你的理由。拓展 治水是让水资源不破坏人的家园,保护水资源是让人不破坏自然,两者同时进行才是和谐的。 背书对抗赛治水之法,既不可……,不可……。

盖……,非……不……,非……不……,是以……。

昔海忠介治河,……,必如是……。

如……,则……。

我国古代劳动人民治水的动人故事很多,最早的故事应该上推到大禹治水了吧—— 大禹治水

三过家门而不入 都江堰水利工程

秦国·蜀郡太守——李冰父子范公堤的故事: 北宋年间,范仲淹在担任地方官时,见到沿海居民经常受到海水的侵扰,他决定修建一条拦海大堤,于是他带领乡民,日夜苦战,终于修成了一条拦海大堤,使沿海地区的人民不再遭受海水的威胁,后人为了范仲淹,就把范仲淹主持修建的拦海大堤称为“范公堤”。 1、掌握文中常见的实词和虚词,

积累文言词汇。 2、学习文中正反对比的论证方法。 3、熟读课文,理解文中所讲述的道理。

4、认识海瑞这一人物形象学习目标自学提纲(15分钟左右)1、了解作者

2、朗读课文,读准字音,正确把握朗读节奏。

3、结合课文注释翻译全文

4、积累一词多义、古今异义和词类活用及句式钱泳(1759-1844),清江苏金匮(今无锡)人,原名鹤,字立群,号台仙,一号梅溪。长期做幕客,其足迹遍及于大江南北。工诗,善书画。著有《履园丛话》、《履园谭诗》、《兰林集》、《梅溪诗钞》等。另辑有《艺能考》。 作者简介 海瑞(1514-1587)明广东琼山(今属海南)人。嘉庆举人。由南平教谕历任淳安,兴国知县,推行清丈,均徭。嘉靖四十五年任户部主事,上疏批评世宗迷信道教,不理朝政等事,被逮入狱。世宗死后获释。隆庆三年(1569)任应天巡抚,疏浚吴淞江,推行一条鞭法,曾令徐阶等退田。后因被张居正,高拱排挤,革职闲居十六年。万历十三年再起,先后任南京吏部右侍朗和南京右佥都御史,力主严惩贪污,病逝于任上。谥忠介。作有《海瑞集》。1、作者介绍:钱泳:名鹤,字立新,清代著名学者。 著有《履园丛话》《履园谭诗》。2、文中人物海瑞介绍:海瑞:明朝广东琼山人(即现在的海南岛),字汝贤,自号刚峰。他取此号的意思是一切以刚为主,要终生刚直不阿。因此人们尊称为刚峰先生。 海瑞是明朝嘉靖时期的著名清官,由于敢于直言进谏,惩恶扬善,一心为民谋利,被人民敬为海青天、南包公,其英名流传至今。谥号忠介。作有《海瑞集》。评注:钱泳这个人,是很适合于写小说的,他非常善于捕捉细节,能发现好的切入点。象这个“成衣匠”,是一个小人物,但在他笔下,就成了庄子笔下的“疱丁”。不过,庄子是在说哲学的事情,钱泳却在讽刺社会,更主要的是在感慨自己,同时也在感慨与自己同命运的文人们的坎坷和艰辛。但这种“感慨”在文字中显得非常从容,非常淡定,也非常地隐晦,如果不是大手笔,胸中没有大丘壑,是写不好的。他如果没有考上状元多好,也许会是另一个吴敬梓或者曹雪芹,至少,也是一个蒲松龄吧。2、检查预习躬( ) 潴( ) 相度( )

嫌( ) 胼胝( ) 咨询( )

好( )逸恶( )劳 泥( )于掌故gōngxiàngduózhūzīxúnpiánzhīxiánwùhàonì相互(xiāng)度量(dù)好(h?o)泥土(ní)横索恶心(?)凶恶(è)(héng suǒ)治水必躬亲 钱泳 治水之法,既不可/执一,泥于掌故,亦不可/妄意轻信人言。盖/地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非/相度/不得其情,非/咨询/不穷其致,是以/必得躬历山川,亲劳胼胝。

昔/海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于/荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而/随官人役/亦未尝/横索一钱。必如是/而后/事可举也。如/好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则/事不举/而水利不兴矣。治水之法,既不可 执一, 泥 于 掌故,

亦不可妄意轻信人言.

全文翻译

也不能随意相信别人的话.拘泥对典章制度

治理水患的方法,既不能固执一端、不知道变通,拘泥于古代的典章、制度,也别人方法 盖地有高低, 流有缓急,潴有浅深, 势有曲直,

非相度不得其情, 非 咨询不 穷 其 致,

是以必得躬历山川, 亲劳胼胝.

全文翻译

原因是地有高有低,水流有慢有快,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直,因此 亲自登山涉水,亲自辛劳,不怕吃苦。原因是

水流

不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问,征求意见就不能彻底摸清情况,慢

不……就不……(双重否定句)

指示代词,那

使……劳累

必须 昔海忠介治河,布袍缓带, 冒雨冲风,往来于荒村野水

之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱.

必 如是而后事可 举 也.

全文翻译从前亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的管理差役也不曾横行勒索一文钱财.冒着在

从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着风雨,在荒村乱流中间来来往往,必须像这样,以后的事情才能做成.并且必须乱流像这样能够办事成功发放差役如 好 逸而恶劳, 计 利而忘 义, 远嫌 而避怨,

则 事 不举而水利不兴矣.

全文翻译 如果那么事情就做不成,水利也办不好.道义如果贪图安逸,害怕辛苦,计较私利,忘记公益,只想远远地躲开嫌疑,避免抱怨,那么举办考虑私利 hào

喜欢安逸wù

厌恶2、盖地有高低,流有缓急,潴有浅深, 势有曲直。1、治水之法,既不可执一,泥于掌故, 亦不可妄意轻信人言。解释下列句中加点的字并翻译句子。译:治理水患的方法,既不能固执不知变通,拘泥于古代的典章制度,也不能随意相信别人的话。翻译:原因是地形有高有低,水流有快有慢,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直。之:结构助词,的。执一:固执一端,不知变通。泥:拘泥。掌故:古代的典章制度。妄意:随意。盖:原因是、因为。潴:水停聚的地方。势:河流的形势。之

可

执一

泥

于

掌故

妄意的(结构助词)

能

固执一端,不知变通

拘泥

对,对于

古代的典章制度

随意结合注释,翻译课文。 治水之法,既不可执一,泥于掌故,

亦不可妄意轻信人言。3、非相度不得其情,非咨询不穷其致。4、是以必得躬历山川,亲劳胼胝。翻译:不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问、征求意见就不能彻底摸清情况。翻译:因此必须亲自登山涉水,亲自辛劳,不怕吃苦。相度:观察和测不……就不……(双重否定句)

量。情:真实情况。咨询:访问,征求意见。穷:追究到底。致:事理。穷其致:彻底摸清情况。是以:因此。是:这样。以:因为。躬:亲身、亲自。胼胝:手脚因劳动而磨成的茧子。盖

潴

势

相度

得

情

咨询

穷

致原因是

水停聚之地

河流形势

观察和测量

获得,了解

真实情况

访问

追究到底

事理 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非相度不得其情,非咨询不穷其致,是以必得躬历山川,亲劳胼胝。 结合注释,翻译课文。是以

得

躬历山川

亲劳胼胝因此,所以

必须,应该

亲自登山涉水

亲自辛劳,不怕吃苦5、昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间。6、亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。翻译:从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着风雨,在荒村乱流中间来来往往。翻译:亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的官吏差役也不曾横索一文钱财。 昔:过去,从前。布袍缓带:指轻便服装。于:在。扣:克扣。亦:也。未尝:不曾。横索:横行勒索。昔

布袍

缓带

冲

于

给

而

随官人役

未尝

横索从前

穿着便装

宽束衣带

冒,迎着

在

给予,这里指“发放”

表并列

随同的官员差役

不曾

横行勒索 昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,

往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,

而随官人役亦未尝横索一钱。结合注释,翻译课文。7、必如是而后事可举也。8、如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。 翻译:必须像这样,然后才能做成事情。翻译:如果贪图安逸,害怕辛劳,计较私利,忘记公益,只想远远地躲开嫌疑,避免抱怨,那么事情就做不成,水利也就办不好了。如:像。是:这样。举:做事成功。好:喜欢。逸:安逸享受。恶:厌恶,害怕。计:计较。嫌:嫌疑。怨:抱怨。则:那么。矣:句末语气词,相当于“了”.如

而

计利

远嫌而避怨

则

而

兴

(成语) 好逸恶劳 见利忘义如果

表并列

考虑私利。计,盘算,考虑。

远远躲开嫌疑,避免抱怨

那么

表顺接

兴办 如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。 结合注释,翻译课文。如是

而

举像这样

表顺接

办事成功必如是而后事可举也。结合注释,翻译课文。 请同学们整理出文中一词多义及古今异义的词。开动脑筋一词多意:如:

如好逸而恶劳

必如是而后事可举也

得:

是以必得躬历山川

非相度不得其情

于:

泥于掌故

于荒村野水之间

而:

而随官人役亦未……

好逸而恶劳

必如是而后事可举也

事不举而水利不兴

如果

像

必须,应该

得到、掌握

对于

在

表并列

表并列

表顺接

表顺接古今异义既不可执一

泥于掌故

则事不举而水利不兴矣。

古义:固执。

今义:拿着,执行。古义:拘泥。

今义:泥土。古义:办事成功。

今义:举起。古今异义:1. 泥于掌故

古义:拘泥

2. 非咨询不穷其致

古义:追究到底

3. 则事不举而水利不兴矣

古义:办事成功

今义:泥土。

今义:生活困难。

今义:往上抬,往上托。

翻译时要注意哟!(1)昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间。

(2)必如是而后事可举也。

(3)如好逸而恶劳,计利而忘义,远嫌而避怨,则事不举而水利不兴矣。

(4)治水之法,既不可执一,泥于掌故,亦不可妄意轻信人言。

(5)盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直。

(6)非相度不得其情,非咨询不穷其致

(7)是以必得躬历山川,亲劳胼胝。

(8)亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。从前海瑞治理河流的时候,轻装便服,冒着雨顶着风,在荒村乱流中间来来往往 必须像这样,以后才能做成事情 如果贪图安逸,害怕辛劳,计较私利,忘记公益,远远躲开嫌疑,避免抱怨,那么事情就做不成,水利也就办不好了。 治理水患的方法,既不能固执一端不知变通,拘泥于古代的典章制度,也不能随意相信别人的话。原因是地形有高有低,水流有快有慢,池塘有深有浅,河流的形势有弯有直, 不经过观察和测量就不能了解它的真实情况,不经过访问,征求意见就不能彻底摸清情况 因此必须亲自登山涉水,亲自劳动,手脚因为劳动而生“茧子”。 亲自发给民工钱粮,一厘也不克扣,并且随同的官吏差役也不曾横索一文钱财。 特殊句式1、倒装句:

往来于荒村野水之间。

(于荒村野水之间来往)

2、省略句:

非相度不得其情,非咨询不穷其致。

(省主语“治水者”。)

3、词类活用

辛劳胼胝(名作动 辛勤劳动、不怕吃苦)

布袍缓带(名作动 穿着轻装便服)

远嫌而避怨(形作动 远离)

1、概括段意;本文论述了作者的什么观点?第一段,论述治水必躬亲的原因

第二段,以海瑞为例,说明治水不但要躬亲,而且要清廉。

合作探究,解决疑难 中心论点:治水必躬亲自学提纲1、概括段意;本文论述了作者的什么观点?

2、作者认为“治水必躬亲”的理由是什么?

3、文章为了说明治水必亲躬,用什么来证明?是怎样证明自己的观点的?

4、作者是怎样刻画海瑞形象的?他是一个怎样的人?

5、文章为了证明治水必躬亲的观点,列举海瑞治水的例子来证明,你还能举出其他例子来证明作者的观点吗? 治水要防止什么? (既不可)执一,泥于掌故,(亦不可)妄意轻信人言. 治水的正确方法是什么?必得躬历山川,亲劳胼胝 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,

非相度不得其情,非咨询不穷其致. 原文回答为什么要这样做?思考1、为什么说治水必躬亲?用原文回答。 2、治水要防止哪些现象 ?用原文回答。 盖地有高低,流有缓急,潴有浅深,势有曲直,非相度不得其情,非咨询不穷其致。既不可执一,泥于掌故,亦不可妄意轻信人言。思考3、海瑞当年是如何治水的,原文语句回答。 昔海忠介治河,布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役亦未尝横索一钱。4、第二段就治水问题,作者讲了正反两个方面,请用文中语句回答这两方面的结果。 ①必如是而后事可举也。 ②则事不举而水利不兴矣 。3、文章为了说明治水必亲躬,用了什么方法来证明?是怎样证明自己的观点的?以海瑞治水来证明观点。

先正面后反面的正反论证。海瑞治水昔海忠介……未尝横索一钱(正面)好逸恶劳

计利忘义

远嫌避怨(反面)对比 举例论证

正反对比论证思考5、“事可举”、“事不举”,用自己的话概括造成这两种结果的原因分别是什么。 “举”是因为海瑞能深入实际不畏艰辛,清廉治水。“不举”是因为好逸恶劳,贪财求利,不听取正确的意见。 6、作者认为“事举”“水利兴”的必要条件是什么? 躬亲、清廉(用原文“冒雨冲风,亲给钱粮,不扣一厘”也行)思考7、各用一句话,概括课文两段的内容第一段,论述治水需防止的现象和治水必躬亲的原因。

第二段,以海瑞为例,论述治水不但要躬亲,而且要清廉。 说说海瑞治水时的具体表现。并用两个词语概括。 布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间,亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役也不曾横行勒索一钱.

“布袍缓带,冒雨冲风,往来于荒村野水之间”

“亲给钱粮,不扣一厘,而随官人役未尝横索一钱”不怕艰苦,勤于政事廉政爱民 毫无私心 4、作者是怎样刻画海瑞形象的?他是一个怎样的人?海瑞人物形象:

文中形象,躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。

海瑞是一个家喻户晓的清官,他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿。

读过课文后,海瑞在你心目中是怎样的一个人呢?请联系选文和下面两则材料,对海瑞作出尽可能全面的评价。 “干国家事,读圣贤书。” ——海瑞所题自勉对联 “三生不改冰霜操,万死常留社稷身。” ——海瑞墓园对联(为海瑞手书) 勤政爱国、事必躬亲、洁身自爱、清正廉洁、勤学不辍、刚直不阿

过于严酷,不讲究策略4、“必如是而后事可举也”、“则事不举而水利不兴矣 ”。并用自己的话概括造成这两种结果的原因分别是什么。

5、作者认为“事举”“水利兴”的必要条件是什么?

6、请从本文中概括出两个成语。 答:“举”是因为海瑞能深入实际不畏艰辛,清廉治水。“不举”是因为好逸恶劳,贪财求利,不听取正确的意见。 答:躬亲、清廉(用原文“冒雨冲风,亲给钱粮,不扣一厘”也行)。答:好逸恶劳,见利忘义。整体感知:3、你觉得课文是围绕哪一句来写?(即:中心论点)1、海瑞除了是一个刚正不阿、为官清廉的人之外,学了本文你对海瑞有什么新认识?2、本文从表达方式上看是哪种文体?答:文体是议论文。治水必躬亲(是以必得躬历山川,亲劳胼胝)答:海瑞在人们心目中的形象是个清官,他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿等等。课文中他躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。4、概括文章大意:第一段:先写_________________,然后交代___________的原因,从而归纳出文章的中心论点。

第二段:以_____治水为例,说明治水不但要_____,而且还要_____。

这一段先从_____说海瑞治水不但要躬亲,而且要清廉,后从_____说如果不躬亲,不清廉带来的后果是_________________。治水要防止的现象治水必躬亲海瑞躬亲清廉正面反面事不举而水利不兴 第一段

(提出论点)治水要防止的现象“不可……不可……”治水必亲躬的原因“盖……非……非” 第二段

(海瑞治水)事实论据“昔海忠介……未尝横索一钱”好逸恶劳计利忘义远嫌避怨(正面)举例论证(反面)道理论证对比论证 道理论据躬亲(做事)清廉(做人)了解实情因地制宜治水必躬亲

钱 泳 第一段

(提出论点)治水要防止的现象不可……不可……治水必躬亲的原因盖……非……非 第二段

(海瑞治水)举例论证昔海忠介……未尝横索一钱好逸恶劳计利忘义远嫌避怨(正面)(反面)正反对比认证 中心论点:治水必躬亲(或:是以必得躬历山川,亲劳胼胝。 )思考8、本文从表达方式上看

是哪种文体?议 论 文 议论文又叫说理文,它是一种剖析事物、

论述事理、发表意见、提出主张的文体。

议论文有三要素:论点、论据、论证。

论点:要证明什么

论据:用什么来证明。

(事实论据 、理论论据 )

论证:如何进行证明。

(道理论证 、举例论证、对比论证、比喻论证、引用论证)

1、议论文的三要素:

论点:作者对所议论的问题(事件、现象、人物、观念等)所持的见解和主张。

论据:支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据。

论证:运用论据来证明论点的过程和方法。议论文小 讲 座 :小 讲 座 :运用作者理论推理、公认的公理定理、古今中外名人的名言警句等来支持自己的观点,这种论证方法我们把它称之为——道理论证。

运用确凿而典型的事例来支持观点,以起到事实胜于雄辩的说服力,这种论证方法称之为——举例论证。

证明论点时,如从正、反两方面摆事实或讲道理,可以形成鲜明的对比,从而突出强调了论点,使说理更有说服力。称之为——对比论证。 、为了证明自己的观点,作者用了哪些论据?讲道理:“盖地有高低……”在理论上阐述情况不同,需要治水者了解实际情况,从而证明为什么要躬亲。用∵∴推论出“躬亲”的结论(因果推理)摆事实:海瑞亲临现场,清廉无私治理水患,得出结论。仍用∵∴推论出“必如是而后事可举”

2、论据:

事实论据、道理论据

3、论证方法:

举例论证、道理论证

对比论证、比喻论证

引用论证等

学习目标2理清作者思路。

理解“治水必躬亲”的道理。

学习举例、正反对比的论证方法。7、本文的中心论点是什么?论点:是以必得躬历山川,

亲劳胼胝。(治水必躬亲 )9、本文采用的论证方法是什么?道理论证

举例论证

对比论证小组讨论1、在文章中作者的观点是什么?

2、作者是怎样来证明他的这个观点的?两个“不可”从反面强调治水不可固执一端。

“盖”领起下文,解释不可固执一端的原因,

“是以”提出结论。

海瑞治水不但躬亲,而且清廉。

(正面)

如果海瑞不吃苦,想谋私利,怕得罪人,那么水利肯定办不好。

(反面)

提出论点

“治水必躬亲”

举例论证

正反对比论证

课堂小结 本文论述了治水必躬亲的道理,说明只要躬亲、清廉才能治好水。1、文章为了证明治水必躬亲的观点,列举海瑞治水的例子来证明,你还能举出其他例子来证明作者的观点吗?答:①大禹治水三过家门而不入、 ②李冰父子修建都江堰水利工程、③范仲淹修建拦海大堤“范公堤”等。知识拓展一:探究·练习解读

(1)海瑞这个人物是曾为几代人传诵的 “清官”,在你的心目中他是怎样一个形象?读了课文之后,你对这个人物有哪些新的认识?

海瑞在人们心目中的形象是个清官。他为民请命,清廉公正,力主反贪,刚正不阿等等。

课文中写海瑞躬亲治水,不畏艰辛,为民着想,清正廉洁。读了课文后,会对海瑞有具体而深入的认识。背书对抗赛试背课文:

治水之法,既不可……,不可……。

盖……,非……不……,非……不……,是以……。

昔海忠介治河,……,必如是……。

如……,则……。探究 古代治水的例子还有许多,你知道吗?“鲧”gun治水不成,因为他固执一端,拘泥于“水来土掩”,未能亲历山川,亲劳胼胝。 他的儿子大禹治水时则采取了疏导的方式,除了指挥外,还亲自参加劳动,他手握木锸(形似今天铁锨),栉风沐雨,废寝忘餐,夜以继日,不辞劳苦。手上长满老茧,小腿上汗毛被磨光,并三过家门而不入,终于治水成功,并凭此成为舜的继承者。 (堵不如疏)

李冰修都江堰,虽是堵水,却造福了后人,因为他知山知水知情知势。 (“堵”未必不能用,关键是因地制宜)探究 古代像海瑞这样的清官还有许多,请再举出一例,概括叙述这个人物的主要事迹。包拯、狄仁杰……探究 “躬亲”是治水成功的必要条件,请联系自己的学习生活,谈谈学习本文后你有何启发。 “不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。”——荀子 现在人们保护水资源达到与自然和谐相处,可文中又说要治水达到征服大自然,你以为两者相矛盾吗?说说你的理由。拓展 治水是让水资源不破坏人的家园,保护水资源是让人不破坏自然,两者同时进行才是和谐的。 背书对抗赛治水之法,既不可……,不可……。

盖……,非……不……,非……不……,是以……。

昔海忠介治河,……,必如是……。

如……,则……。

同课章节目录

- 第一单元 长征之歌

- 一 七律 长征

- 二 老山界

- 三 *草

- 四 *《长征》节选

- 诵读欣赏 诗人 领袖

- 写作 写清楚一件事的起因、经过和结果

- 口语交际 当一次主持人

- 第二单元 爱国情怀

- 五 *枣核

- 六 最后一课

- 七 *始终眷恋着祖国

- 八 古代诗词四首

- 九 晏子使楚

- 诵读欣赏 革命烈士诗二首

- 写作 有详有略,详略得当

- 语文实践活动 品读爱国诗文 感受爱国情怀

- 第三单元 至爱亲情

- 十 背影

- 十一 回忆我的母亲

- 十二 *我的母亲

- 十三 *父母的心

- 十四 木兰诗

- 诵读欣赏 古诗二首

- 写作 合理安排文章的结构

- 口语交际 一姿一容总关情

- 第四单元 江山多娇

- 十五 阳关雪

- 十六 *阿里山纪行

- 十七 *蓝蓝的威尼斯

- 十八 湖心亭看雪

- 诵读欣赏 古诗三首

- 写作 写参观游览的文章

- 口语交际 假如我是导游

- 第五单元 人与环境

- 十九 苏州园林

- 二十 *都市精灵

- 二十一 幽径悲剧

- 二十二 *明天不封阳台

- 二十三 *治水必躬亲

- 诵读欣赏 文笔精华(三)一片阳光

- 写作 记叙中结合抒情和议论

- 修改文章专题训练

- 语文实践活动 短语学习与交流

- 第六单元 科技之窗

- 二十四 从小就要爱科学

- 二十五 *在太空中理家

- 二十六 *奇妙的克隆

- 二十七 活板

- 诵读欣赏 雁门太守行

- 写作 举例子 打比方 列数据

- 语文实践活动 模拟科技新闻发布会