记承天寺夜游[上学期]

图片预览

文档简介

课件25张PPT。记承天寺夜游

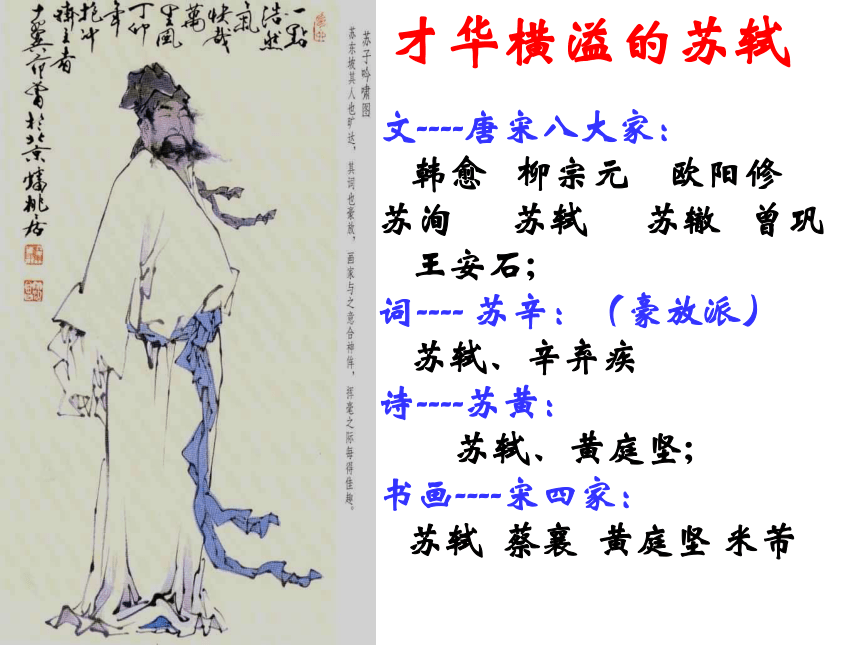

北宋 苏轼文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修

苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼、辛弃疾

诗----苏黄:

苏轼、黄庭坚;

书画----宋四家:

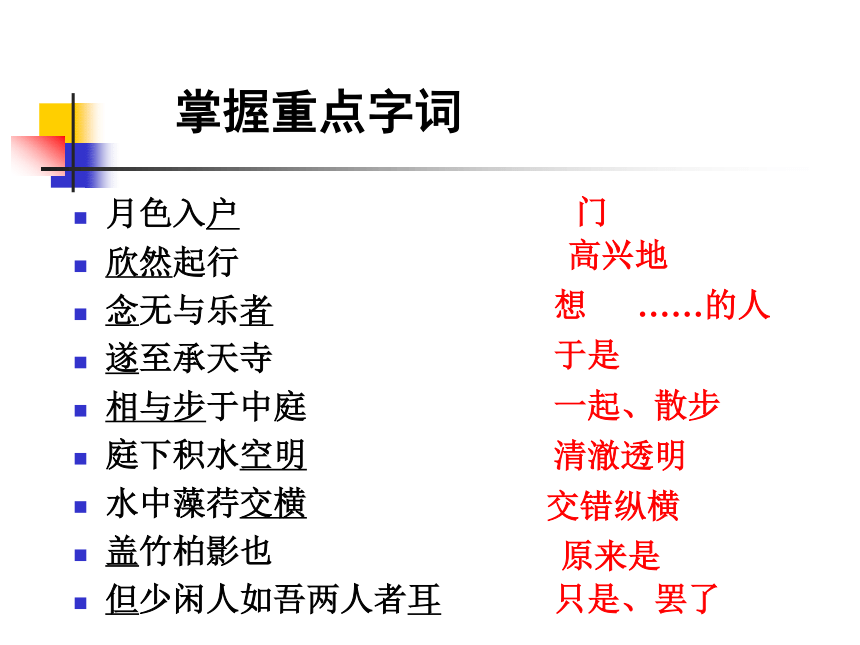

苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾才华横溢的苏轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。他出身世族地主,从小就受到良好的家庭文化教育,7岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。 掌握重点字词月色入户

欣然起行

念无与乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳门

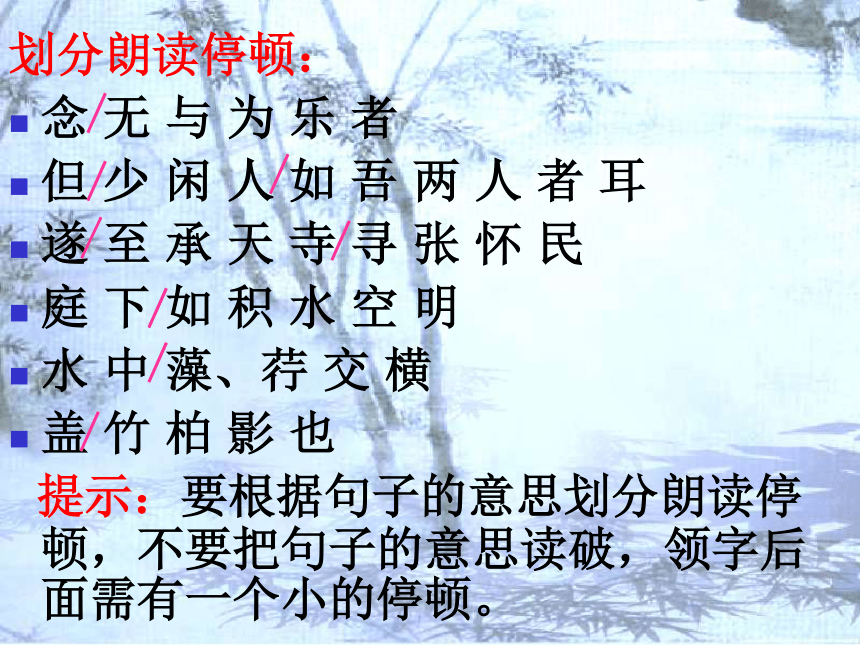

高兴地想 ……的人于是一起、散步清澈透明交错纵横原来是只是、罢了划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。////////作者为什么会想着夜里去寺庙游玩?“月色入户”因为月色很美,去寺庙寻张怀民一起赏月。走进苏轼 宋神宗元丰二年八月,苏轼因“乌台诗案”被人陷害入狱,被贬官至黄州,身居闲职,而且还受到监管,过着失意的闲居生活。内心苦闷寂寞,于是放情山水,到大自然中寻求诗情,寻求精神的寄托。 作者为什么要去寻找张怀民呢?走进张怀民 张怀民,名梦得,清河(今河北省清河县)人。他于元丰六年(1083年)贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他曾筑亭于住所旁,在那里可以纵览江山的胜况,苏轼名之为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》词赠他,词中有“一点浩然气,千里快哉风”的名句。苏轼的弟弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》。文章说张怀民虽然屈居主簿小类的小官,但心地坦然,不把迁谪之事放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲感之容,是一位品格清高超逸有过人自制力的性格倔强的人。 文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请找出相关的词语加以体会。 可看出他去“寻张怀民”的不假思索。 则显示出两个人“心有灵犀”。 更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。 充分体现出两个人的关系甚笃。 “遂至承天寺”“怀民亦未寝”“相与步于中庭”结尾句“但少闲人如吾两人耳” 文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的? 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月景特点:皎洁、空灵。 发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻。月色如积水空明,竹柏如藻荇交横。月色——积水空明 竹柏影——藻、荇交横}比喻原句=哪里没有美?只是缺少闲人罢了。 文中“何夜无月?何处无竹柏”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 文中哪些句子表达了作者的情感?——孤独无聊,借月排遣“月色人户,欣然起行” 欣然:欢欣喜悦之情 “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。” ——它包含着作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理,在痛苦中又得到某些安慰。贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲尽在其中。最后一句至少有两层意思:一是那些追名逐利的小人,趋炎附势,奔走钻营,陷入那茫茫宦海而难以自拔,何曾得暇领略这清虚冷月的仙境?二是表现了作者安闲自适的心境,当然其中也透出了自己不能为朝廷尽忠的抱怨。闲人是不是指无所事事之人呢? 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营。有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”

又有“自笑平生为口忙”之句。他是闲人? 闲人”首先指具有闲情雅致之人。

其次,“闲人”包含了作者有远大抱负却郁郁不得志的悲凉心境。

虽然他在政治上有远大包袱,但是一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?江山风月本无常主,闲者便是主人。

——苏轼资料链接 吾兄弟老矣,当以时自娱。世事万端,皆不足介意。所谓自娱者,亦非世俗之乐,但胸中廓然无一物,即天壤之内,山川草木虫鱼之类,皆是供吾家乐事也。 ——苏轼 解读——要欣赏山水,就是要心胸开阔,心无杂念。 司马迁语:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。

世人往往利欲熏心,心被钱塞住了,心盲了,致使有眼无珠看不到美景。苏轼正是因为不汲汲于名利,所以才能“闲”啊。 2000年,法国《世界报》评论苏轼:

“居庙堂之高,心忧黎民,勤于政务;处江湖之远,尽职尽责,为善一方。 在朝期间,他直言敢谏,不惧权贵;在贬期间,他抗洪灭蝗,赈贫救孤,颇多政绩。 他俯仰无愧于天地,心无名利杂念,遂有闲心领略江山风月,写下无数传世杰作。”

作者心情的变化:欢欣喜悦遗憾欣慰、恬适悲凉、落寞、达观、欣喜 →→→记承天

寺夜游

欣然起行庭下月色心境:时间:10月12日地点:承天寺缘由:月色入户同游者:张怀民影如积水、

藻、荇闲(叙述)(描写)(议论)情景交融作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情。它好像一首清冷的月光曲,每一个音符都闪耀着银色的寒光,都倾诉着作者皎洁而悲凉的情怀。绘景:月色 积水空明 空灵 皎洁

藻荇交横抒情:贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲1、被贬的悲凉心境2、淡泊名利、豁达乐观的人生态度 苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。床前明月光,疑似地上霜。

举头望明月,低头思故乡。——思乡之情海上升明月,天涯共此时。——美好的祝福但愿人长久,千里共婵娟。——真挚的祝福——对朋友的思念月色入户,欣然起行。——欢欣喜悦之情 一 切 景 语 皆 情 语 作业:

写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的……(100字以上)

北宋 苏轼文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修

苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼、辛弃疾

诗----苏黄:

苏轼、黄庭坚;

书画----宋四家:

苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾才华横溢的苏轼 苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。他出身世族地主,从小就受到良好的家庭文化教育,7岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。 掌握重点字词月色入户

欣然起行

念无与乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳门

高兴地想 ……的人于是一起、散步清澈透明交错纵横原来是只是、罢了划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。////////作者为什么会想着夜里去寺庙游玩?“月色入户”因为月色很美,去寺庙寻张怀民一起赏月。走进苏轼 宋神宗元丰二年八月,苏轼因“乌台诗案”被人陷害入狱,被贬官至黄州,身居闲职,而且还受到监管,过着失意的闲居生活。内心苦闷寂寞,于是放情山水,到大自然中寻求诗情,寻求精神的寄托。 作者为什么要去寻找张怀民呢?走进张怀民 张怀民,名梦得,清河(今河北省清河县)人。他于元丰六年(1083年)贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他曾筑亭于住所旁,在那里可以纵览江山的胜况,苏轼名之为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》词赠他,词中有“一点浩然气,千里快哉风”的名句。苏轼的弟弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》。文章说张怀民虽然屈居主簿小类的小官,但心地坦然,不把迁谪之事放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲感之容,是一位品格清高超逸有过人自制力的性格倔强的人。 文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请找出相关的词语加以体会。 可看出他去“寻张怀民”的不假思索。 则显示出两个人“心有灵犀”。 更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。 充分体现出两个人的关系甚笃。 “遂至承天寺”“怀民亦未寝”“相与步于中庭”结尾句“但少闲人如吾两人耳” 文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的? 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月景特点:皎洁、空灵。 发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻。月色如积水空明,竹柏如藻荇交横。月色——积水空明 竹柏影——藻、荇交横}比喻原句=哪里没有美?只是缺少闲人罢了。 文中“何夜无月?何处无竹柏”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 文中哪些句子表达了作者的情感?——孤独无聊,借月排遣“月色人户,欣然起行” 欣然:欢欣喜悦之情 “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。” ——它包含着作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理,在痛苦中又得到某些安慰。贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲尽在其中。最后一句至少有两层意思:一是那些追名逐利的小人,趋炎附势,奔走钻营,陷入那茫茫宦海而难以自拔,何曾得暇领略这清虚冷月的仙境?二是表现了作者安闲自适的心境,当然其中也透出了自己不能为朝廷尽忠的抱怨。闲人是不是指无所事事之人呢? 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营。有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”

又有“自笑平生为口忙”之句。他是闲人? 闲人”首先指具有闲情雅致之人。

其次,“闲人”包含了作者有远大抱负却郁郁不得志的悲凉心境。

虽然他在政治上有远大包袱,但是一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?江山风月本无常主,闲者便是主人。

——苏轼资料链接 吾兄弟老矣,当以时自娱。世事万端,皆不足介意。所谓自娱者,亦非世俗之乐,但胸中廓然无一物,即天壤之内,山川草木虫鱼之类,皆是供吾家乐事也。 ——苏轼 解读——要欣赏山水,就是要心胸开阔,心无杂念。 司马迁语:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。

世人往往利欲熏心,心被钱塞住了,心盲了,致使有眼无珠看不到美景。苏轼正是因为不汲汲于名利,所以才能“闲”啊。 2000年,法国《世界报》评论苏轼:

“居庙堂之高,心忧黎民,勤于政务;处江湖之远,尽职尽责,为善一方。 在朝期间,他直言敢谏,不惧权贵;在贬期间,他抗洪灭蝗,赈贫救孤,颇多政绩。 他俯仰无愧于天地,心无名利杂念,遂有闲心领略江山风月,写下无数传世杰作。”

作者心情的变化:欢欣喜悦遗憾欣慰、恬适悲凉、落寞、达观、欣喜 →→→记承天

寺夜游

欣然起行庭下月色心境:时间:10月12日地点:承天寺缘由:月色入户同游者:张怀民影如积水、

藻、荇闲(叙述)(描写)(议论)情景交融作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情。它好像一首清冷的月光曲,每一个音符都闪耀着银色的寒光,都倾诉着作者皎洁而悲凉的情怀。绘景:月色 积水空明 空灵 皎洁

藻荇交横抒情:贬谪的悲凉

人生的感慨

赏月的欣喜

漫步的悠闲1、被贬的悲凉心境2、淡泊名利、豁达乐观的人生态度 苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。床前明月光,疑似地上霜。

举头望明月,低头思故乡。——思乡之情海上升明月,天涯共此时。——美好的祝福但愿人长久,千里共婵娟。——真挚的祝福——对朋友的思念月色入户,欣然起行。——欢欣喜悦之情 一 切 景 语 皆 情 语 作业:

写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的……(100字以上)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》