第二课 传统艺术的根脉——陶瓷艺术 课件

文档属性

| 名称 | 第二课 传统艺术的根脉——陶瓷艺术 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2017-08-19 13:17:50 | ||

图片预览

文档简介

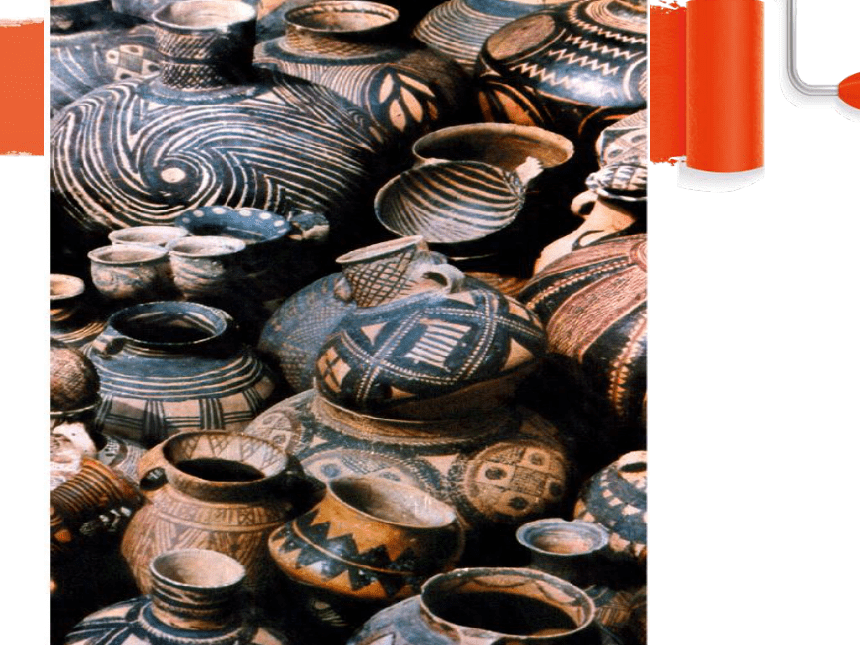

课件75张PPT。泥土的生命----古代陶器与瓷器中国最早的原始陶器江西万年县仙人洞和湖南道州玉蟾岩,距今万年以上。

陶器取材:以黏土为主。

陶器的制作:捏塑法、泥条盘筑法、木模型等。

陶器的分类:彩陶、素陶。

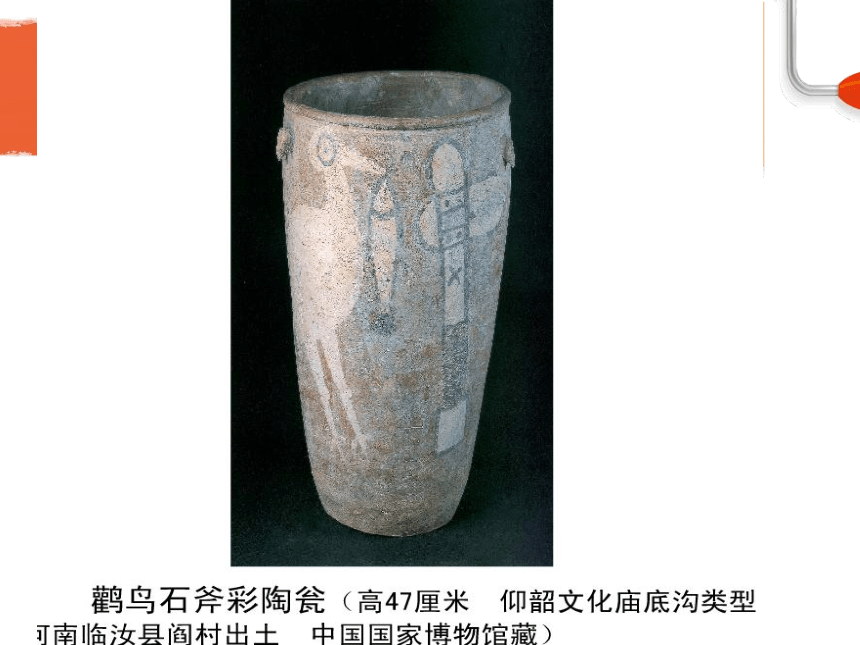

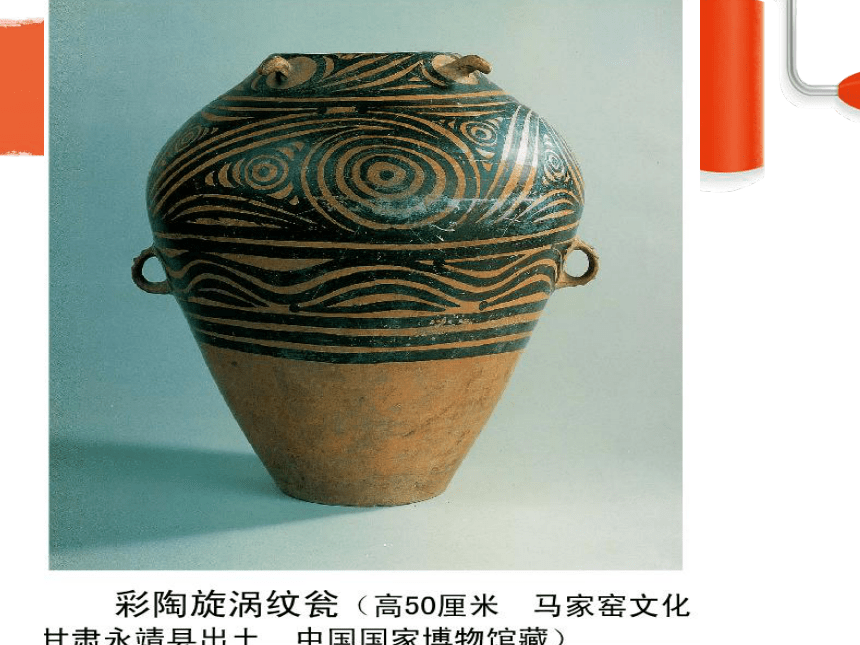

彩陶距今七千至五千年的仰韶文化,为兴盛期。

后经历马家窑—半山--马厂,大约一千二百多年的发展演变,进入尾声。

用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,绘制图案,入窑经900—1050摄氏度烧制。现代陶器——紫砂壶

第一、紫砂陶是从砂锤炼出来的陶,既不夺茶香气又无熟汤气,故用以泡茶色香味皆蕴。

第二、砂质茶壶能吸收茶汁,使用一段时日能增积“茶锈”,所以空壶里注入沸水也有茶香。

第三、便于洗涤,日久不用,难免异味,可用开水泡烫两三遍,然后倒去冷水,再泡茶原味不变。

第四、冷热急变适应性强,寒冬腊月,注入沸水,不因温度急变而胀裂;而且砂质传热缓慢,无论提抚握拿均不烫手。

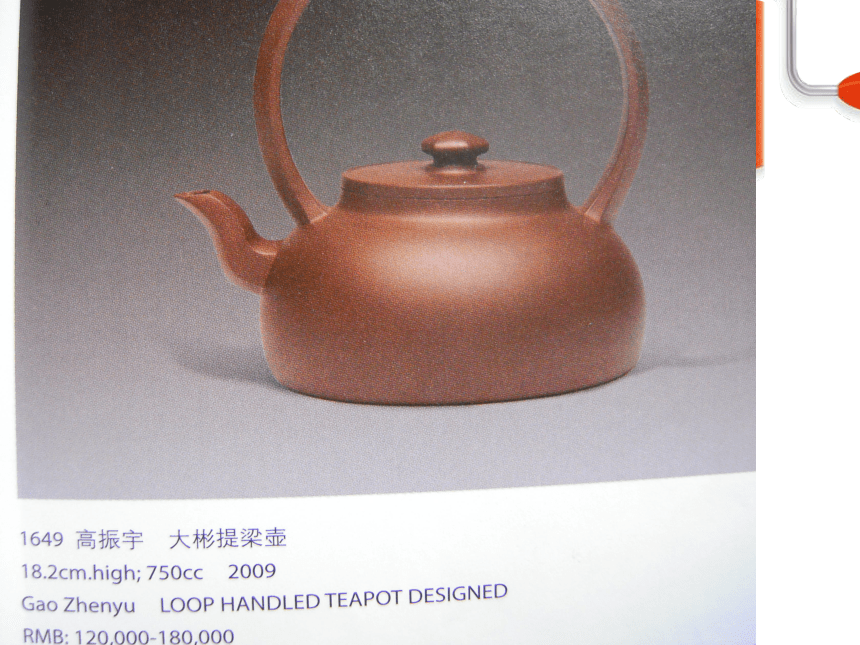

第五、紫砂陶质耐烧,冬天置于温火烧茶,壶也不易爆裂。当年苏东坡用紫砂陶提梁壶烹茶,有“松风竹炉,提壶相呼”的诗句,也决非偶然。这就是古今中外讲究饮茶的人,所以特别喜爱用紫砂壶的原因。 素陶山东地区大汶口文化和龙山文化的黑陶器与白陶器以其材质和造型之美把原始社会的陶器艺术推向最后一个高峰。其黑陶器壁厚度有的甚至不到0.5毫米,黑陶在其烧制过程中应用了烟熏法和渗碳技术。使之乌黑光亮,为贵族所独占。

早期为手工制作,后普遍采用轮制。龍山文化(山東) 黑陶高足杯大汶口文化晚期 白陶鬶(炊器)瓷器中国是世界上最早发明瓷器的国家,在国外瓷器就是中国的代名词。

中国瓷器远销世界各地。

商代时期出现原始瓷,东汉时出现真正意义上的瓷器。

东汉至唐朝是其发展时期,宋代最为繁荣。

元代出现青花瓷。成为中国瓷器的代表。瓷器瓷器与陶器的性质不大相同,是以瓷土(高岭土)和石英、长石等为原料,塑造或模制成型,施釉后,在1200摄氏度以上的高温下烧制而成的。其胎质细密,叩之声音清彻,不吸水或很少吸水。

陶器与瓷器的区别与联系:

陶器质地疏松有吸水性,瓷器质地细密结实不透水。

温度不同:陶器烧制温度在800摄氏度左右,瓷器烧制温度在1200摄氏度左右。

原材料不同:陶器以黏土为主,瓷器以高岭土为主。

瓷器是由陶器发展演变而来。千峰翠色—古代青瓷器青釉为含有铁质的矽酸盐,在窑内烧制时,经过还原火使器物表层呈现光亮的不同程度的青色,称为青瓷。五大名窑汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑为宋代最重要的名窑,多是为宫廷制造御用瓷器的官窑。南宋 龙泉窑青瓷定窑孩儿枕瓷枕造型采婴儿侧卧于榻上,头微扬、宽额、身硕、双手交叉为枕,两脚弯曲交迭,状极悠闲。左手执一状似彩球童玩,丝带贯穿,上下以蝴蝶结饰固定。婴儿脸部交待清晰写实,模样雅稚可人,衣饰以今日用语应是:身着长袍,外加背心,长裤,布鞋。背心前襟饰钱形纹,后背划牡丹,长袍下裳印圆形团花,衣袖长裤无纹饰,显示以不同布料缝制而成。榻周开光,印有龙纹,底平无釉,刻乾隆御制诗。汝窑水仙盆资料 汝窑青瓷无纹水仙盆,北宋宫廷御用瓷器,现藏台北故宫博物院。 高6.9cm,横23cm,纵16.4cm,口径 23 cm,足径 19.3×12.9cm,重670g,椭圆形盆,侈口,四云头形足;周壁胎薄,底足略厚。通体满布天青釉,极匀润;底边釉积处略含淡碧色;口缘与棱角釉薄处呈浅粉色。裹足支烧,底部有六个细支钉痕,略见米黄胎色。全器釉面宁静开朗,纯洁无纹片,据考证为传世仅存的一件。 汝窑水仙盆存世唯一 汝窑一向被人们列为宋代五大名窑之首。在相当长的一个时期内,汝窑被认为在河南的临汝县,但一直没有找到遗址。后经文物工作者的努力,终于在20世纪70年代,在宝丰县清凉寺找到了汝窑遗址。 汝窑原为民窑,北宋晚期开始为宫廷烧造高档瓷器。所以,长期以来,文物部门一直有两种说法:一种说汝窑泛指古汝州所辖地区所烧造的青瓷系列产品的统称;另一种说汝瓷是指专门御用的那一部分官窑器物。 宋徽宗执政时期,汝窑是其烧造史的全盛时期,其产品胎质细腻,灰中泛黄,俗称“香灰胎”,汝瓷釉面有细微的开片,釉下有稀疏气泡;汝窑青瓷釉色淡青高雅,造型讲究,不以纹饰为重。 据说汝瓷釉中含有玛瑙,其主要成分是氧化硅,所以能呈现出纯净的天青色。汝窑以温润的天青釉色被誉为青瓷之冠,风格独具。因传世极少,弥足珍贵,目前全世界典藏不足70件,台北故宫收藏有21件。汝窑莲花温碗此碗呈十瓣莲花式,碗腹壁稍呈圆弧,直口稍敛,口缘花瓣流畅贯连,圈足稍高。整件器物由底至口厚度均匀,釉薄不透明,釉色呈青蓝,有细开片。全器满釉,圈足内底以五支钉垫烧,支钉点极细,支钉痕胎土呈灰黄色。宋代五大名窑之一,为冠绝古今之中国瓷器名窑。窑址在今河南省宝丰县清凉寺,宋时属汝州,故名。汝窑以烧制青釉瓷器著称,宋人叶寘在《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝州为魁。” 可见汝窑是继定窑之后为宫廷烧制贡瓷的窑场。其器物多仿青铜器及玉器造型,主要有出戟尊、玉壶春瓶、胆式瓶、樽、洗。胎体细洁如香灰色,多为裹足支烧,器物底部留有细小的支钉痕迹。釉色主要有天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元祐元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。 汝窑莲花式温碗以莲花或莲瓣作为器物之纹饰及造型,随佛教之传入而盛行,尔后更取其出泥不染之习性,寓意廉洁,广为各类器所采用。本器状似未盛开莲花,线条温柔婉约,高雅清丽。原器应与一执壶配套,为一温酒用器,晚唐至宋所常见。 汝窑曾为宫中用器,因采覆烧的方式,故口有缺陷,因而有“宫中命汝州烧造青瓷”之举,汝窑之入选,支烧满釉应是原因之一。支烧另一用处为防止器底塌陷,汝窑所用支钉细小,所留钉痕状似芝麻,器底五支钉痕即是,也就是俗称的“芝麻钉”。釉面细碎纹路,更有“蟹爪痕”之美名。 莲花温碗,以其典雅造型,温柔不透明釉色,在传世不多之汝窑器中,更显珍贵。 南宋 官窯青瓷葵花式洗元 哥窯高足碗青花瓷以氧化钴为原料在坯胎上绘成图像,施以透明釉后,在约1300摄氏度高温下以还原焰烧成的釉下彩瓷器。元明清时期,制瓷业中心转入景德镇。又有斗彩、五彩、粉彩等。青花瓷釉里红以氧化铜为呈色剂。具有宝石般的鲜艳红色。斗彩斗彩又称逗彩,创烧于明成化时期,是釉下彩(青花)与釉上彩相结合的一种装饰品种。斗彩是预先在高温(1300°C)下烧成的釉下青花瓷器上,用矿物颜料进行二次施彩,填补青花图案留下的空白活涂染青花轮廓线内的空间,然后再次入小窑经过低温(800°C)烘烤而成。斗彩以其绚丽多彩的色调,沉稳老辣的色彩,形成了一种符合明人审美情趣的装饰风格。 明成化斗彩鸡缸杯五彩珐琅彩釉上彩品种之一,是清康熙、雍正、乾隆三朝著名的宫廷御用瓷。是在已烧好的素胎上涂彩料作底,在底色上加绘纹饰,再经炉火烧制而成。分为“掐丝珐琅”和 “画珐琅”两种 清雍正 珐琅彩山水把壶清雍正 珐琅彩山水碗粉彩珐琅彩衍生的一种釉上彩。

瓷器釉上彩装饰手法的一种,又名“软彩”。是在清康熙年间在五彩的基础上受珐琅彩的影响而产生的新品种,是在彩绘时搀加一种白色的彩料“玻璃白”。“玻璃白”具有乳浊效果,画出的图案可发挥渲染技法的特性,呈现一种粉润的感觉,因此被称为“粉彩”或“软彩” 宝石红僧帽壶清光緒 大雅齋款紫地粉彩花卉盒清光緒 綠地魚龍圖花式瓶清嘉慶 描金萬福連連紅地罐.清乾隆 茶葉末六聯瓶清乾隆 粉彩開光花鳥雙連瓶清乾隆 粉紅宓胤?復肭迩?? 黃釉粉彩八卦如意轉心套瓶总结 陶器与瓷器的区别与联系?

陶器取材:以黏土为主。

陶器的制作:捏塑法、泥条盘筑法、木模型等。

陶器的分类:彩陶、素陶。

彩陶距今七千至五千年的仰韶文化,为兴盛期。

后经历马家窑—半山--马厂,大约一千二百多年的发展演变,进入尾声。

用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,绘制图案,入窑经900—1050摄氏度烧制。现代陶器——紫砂壶

第一、紫砂陶是从砂锤炼出来的陶,既不夺茶香气又无熟汤气,故用以泡茶色香味皆蕴。

第二、砂质茶壶能吸收茶汁,使用一段时日能增积“茶锈”,所以空壶里注入沸水也有茶香。

第三、便于洗涤,日久不用,难免异味,可用开水泡烫两三遍,然后倒去冷水,再泡茶原味不变。

第四、冷热急变适应性强,寒冬腊月,注入沸水,不因温度急变而胀裂;而且砂质传热缓慢,无论提抚握拿均不烫手。

第五、紫砂陶质耐烧,冬天置于温火烧茶,壶也不易爆裂。当年苏东坡用紫砂陶提梁壶烹茶,有“松风竹炉,提壶相呼”的诗句,也决非偶然。这就是古今中外讲究饮茶的人,所以特别喜爱用紫砂壶的原因。 素陶山东地区大汶口文化和龙山文化的黑陶器与白陶器以其材质和造型之美把原始社会的陶器艺术推向最后一个高峰。其黑陶器壁厚度有的甚至不到0.5毫米,黑陶在其烧制过程中应用了烟熏法和渗碳技术。使之乌黑光亮,为贵族所独占。

早期为手工制作,后普遍采用轮制。龍山文化(山東) 黑陶高足杯大汶口文化晚期 白陶鬶(炊器)瓷器中国是世界上最早发明瓷器的国家,在国外瓷器就是中国的代名词。

中国瓷器远销世界各地。

商代时期出现原始瓷,东汉时出现真正意义上的瓷器。

东汉至唐朝是其发展时期,宋代最为繁荣。

元代出现青花瓷。成为中国瓷器的代表。瓷器瓷器与陶器的性质不大相同,是以瓷土(高岭土)和石英、长石等为原料,塑造或模制成型,施釉后,在1200摄氏度以上的高温下烧制而成的。其胎质细密,叩之声音清彻,不吸水或很少吸水。

陶器与瓷器的区别与联系:

陶器质地疏松有吸水性,瓷器质地细密结实不透水。

温度不同:陶器烧制温度在800摄氏度左右,瓷器烧制温度在1200摄氏度左右。

原材料不同:陶器以黏土为主,瓷器以高岭土为主。

瓷器是由陶器发展演变而来。千峰翠色—古代青瓷器青釉为含有铁质的矽酸盐,在窑内烧制时,经过还原火使器物表层呈现光亮的不同程度的青色,称为青瓷。五大名窑汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑为宋代最重要的名窑,多是为宫廷制造御用瓷器的官窑。南宋 龙泉窑青瓷定窑孩儿枕瓷枕造型采婴儿侧卧于榻上,头微扬、宽额、身硕、双手交叉为枕,两脚弯曲交迭,状极悠闲。左手执一状似彩球童玩,丝带贯穿,上下以蝴蝶结饰固定。婴儿脸部交待清晰写实,模样雅稚可人,衣饰以今日用语应是:身着长袍,外加背心,长裤,布鞋。背心前襟饰钱形纹,后背划牡丹,长袍下裳印圆形团花,衣袖长裤无纹饰,显示以不同布料缝制而成。榻周开光,印有龙纹,底平无釉,刻乾隆御制诗。汝窑水仙盆资料 汝窑青瓷无纹水仙盆,北宋宫廷御用瓷器,现藏台北故宫博物院。 高6.9cm,横23cm,纵16.4cm,口径 23 cm,足径 19.3×12.9cm,重670g,椭圆形盆,侈口,四云头形足;周壁胎薄,底足略厚。通体满布天青釉,极匀润;底边釉积处略含淡碧色;口缘与棱角釉薄处呈浅粉色。裹足支烧,底部有六个细支钉痕,略见米黄胎色。全器釉面宁静开朗,纯洁无纹片,据考证为传世仅存的一件。 汝窑水仙盆存世唯一 汝窑一向被人们列为宋代五大名窑之首。在相当长的一个时期内,汝窑被认为在河南的临汝县,但一直没有找到遗址。后经文物工作者的努力,终于在20世纪70年代,在宝丰县清凉寺找到了汝窑遗址。 汝窑原为民窑,北宋晚期开始为宫廷烧造高档瓷器。所以,长期以来,文物部门一直有两种说法:一种说汝窑泛指古汝州所辖地区所烧造的青瓷系列产品的统称;另一种说汝瓷是指专门御用的那一部分官窑器物。 宋徽宗执政时期,汝窑是其烧造史的全盛时期,其产品胎质细腻,灰中泛黄,俗称“香灰胎”,汝瓷釉面有细微的开片,釉下有稀疏气泡;汝窑青瓷釉色淡青高雅,造型讲究,不以纹饰为重。 据说汝瓷釉中含有玛瑙,其主要成分是氧化硅,所以能呈现出纯净的天青色。汝窑以温润的天青釉色被誉为青瓷之冠,风格独具。因传世极少,弥足珍贵,目前全世界典藏不足70件,台北故宫收藏有21件。汝窑莲花温碗此碗呈十瓣莲花式,碗腹壁稍呈圆弧,直口稍敛,口缘花瓣流畅贯连,圈足稍高。整件器物由底至口厚度均匀,釉薄不透明,釉色呈青蓝,有细开片。全器满釉,圈足内底以五支钉垫烧,支钉点极细,支钉痕胎土呈灰黄色。宋代五大名窑之一,为冠绝古今之中国瓷器名窑。窑址在今河南省宝丰县清凉寺,宋时属汝州,故名。汝窑以烧制青釉瓷器著称,宋人叶寘在《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝州为魁。” 可见汝窑是继定窑之后为宫廷烧制贡瓷的窑场。其器物多仿青铜器及玉器造型,主要有出戟尊、玉壶春瓶、胆式瓶、樽、洗。胎体细洁如香灰色,多为裹足支烧,器物底部留有细小的支钉痕迹。釉色主要有天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元祐元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。 汝窑莲花式温碗以莲花或莲瓣作为器物之纹饰及造型,随佛教之传入而盛行,尔后更取其出泥不染之习性,寓意廉洁,广为各类器所采用。本器状似未盛开莲花,线条温柔婉约,高雅清丽。原器应与一执壶配套,为一温酒用器,晚唐至宋所常见。 汝窑曾为宫中用器,因采覆烧的方式,故口有缺陷,因而有“宫中命汝州烧造青瓷”之举,汝窑之入选,支烧满釉应是原因之一。支烧另一用处为防止器底塌陷,汝窑所用支钉细小,所留钉痕状似芝麻,器底五支钉痕即是,也就是俗称的“芝麻钉”。釉面细碎纹路,更有“蟹爪痕”之美名。 莲花温碗,以其典雅造型,温柔不透明釉色,在传世不多之汝窑器中,更显珍贵。 南宋 官窯青瓷葵花式洗元 哥窯高足碗青花瓷以氧化钴为原料在坯胎上绘成图像,施以透明釉后,在约1300摄氏度高温下以还原焰烧成的釉下彩瓷器。元明清时期,制瓷业中心转入景德镇。又有斗彩、五彩、粉彩等。青花瓷釉里红以氧化铜为呈色剂。具有宝石般的鲜艳红色。斗彩斗彩又称逗彩,创烧于明成化时期,是釉下彩(青花)与釉上彩相结合的一种装饰品种。斗彩是预先在高温(1300°C)下烧成的釉下青花瓷器上,用矿物颜料进行二次施彩,填补青花图案留下的空白活涂染青花轮廓线内的空间,然后再次入小窑经过低温(800°C)烘烤而成。斗彩以其绚丽多彩的色调,沉稳老辣的色彩,形成了一种符合明人审美情趣的装饰风格。 明成化斗彩鸡缸杯五彩珐琅彩釉上彩品种之一,是清康熙、雍正、乾隆三朝著名的宫廷御用瓷。是在已烧好的素胎上涂彩料作底,在底色上加绘纹饰,再经炉火烧制而成。分为“掐丝珐琅”和 “画珐琅”两种 清雍正 珐琅彩山水把壶清雍正 珐琅彩山水碗粉彩珐琅彩衍生的一种釉上彩。

瓷器釉上彩装饰手法的一种,又名“软彩”。是在清康熙年间在五彩的基础上受珐琅彩的影响而产生的新品种,是在彩绘时搀加一种白色的彩料“玻璃白”。“玻璃白”具有乳浊效果,画出的图案可发挥渲染技法的特性,呈现一种粉润的感觉,因此被称为“粉彩”或“软彩” 宝石红僧帽壶清光緒 大雅齋款紫地粉彩花卉盒清光緒 綠地魚龍圖花式瓶清嘉慶 描金萬福連連紅地罐.清乾隆 茶葉末六聯瓶清乾隆 粉彩開光花鳥雙連瓶清乾隆 粉紅宓胤?復肭迩?? 黃釉粉彩八卦如意轉心套瓶总结 陶器与瓷器的区别与联系?

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑