第五课 妙相庄严——宗教雕塑 课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五课 妙相庄严——宗教雕塑 课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2017-08-19 13:58:14 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。 妙相庄严 ——宗教雕塑

1、对自然的未知

2、受当时社会影响

战乱连连,民不聊生,人们处于水深火热之中,为摆脱苦难人们信仰各自尊崇的宗教来寻找一种精神寄托。

3、统治者的控制思想

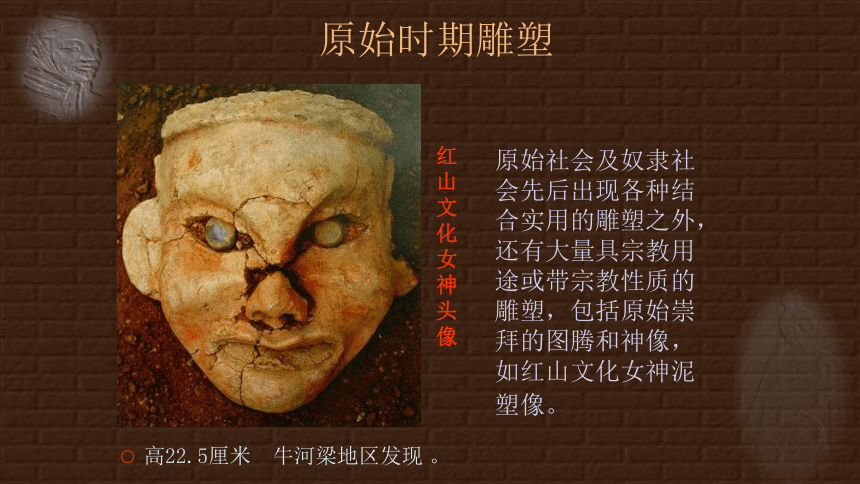

宗教是怎样产生的? 红山文化女神头像高22.5厘米 牛河梁地区发现 。原始社会及奴隶社会先后出现各种结合实用的雕塑之外,还有大量具宗教用途或带宗教性质的雕塑,包括原始崇拜的图腾和神像,如红山文化女神泥塑像。 原始时期雕塑1984年在距东山嘴五十里处,位于牛河梁地区发现女神庙与积石冢群。该处出土的女神头像发顶和左耳已残,头顶有圆箍形饰,眼球以玉块嵌成,形态神秘严峻。该处还发现了同一躯体的肩臂残块,说明原为全身像。另外的人像残块约分属于五、六个个体,有大小之分、老少之别。在主室的中心部位发现相当于真人器官三倍大的鼻子和耳朵,说明原有一尊形体巨大的主神。可知庙中供奉的是尊卑有序的神像群。共存的还有大的猪龙、大禽等动物,以及各种陶祭器。红山嘴后来又陆续发现有陶塑小型裸体女像,有的女像还穿着靴子。可见女神崇拜曾经是亘古的文化现象。红山文化泥塑女神像

残高5厘米 这是1979年在辽宁喀佐县东山嘴红山文化遗址出土的塑像。个体都不大,仅8厘米高,无头无脚,体矮而胖,通体经打磨,外表甚光滑;左臂下弯,左手拂胸,双腿略分开,蹲踞坐姿,腹部明显隆起如怀孕,臀部相应凸出。裸体孕妇形象一目了然。

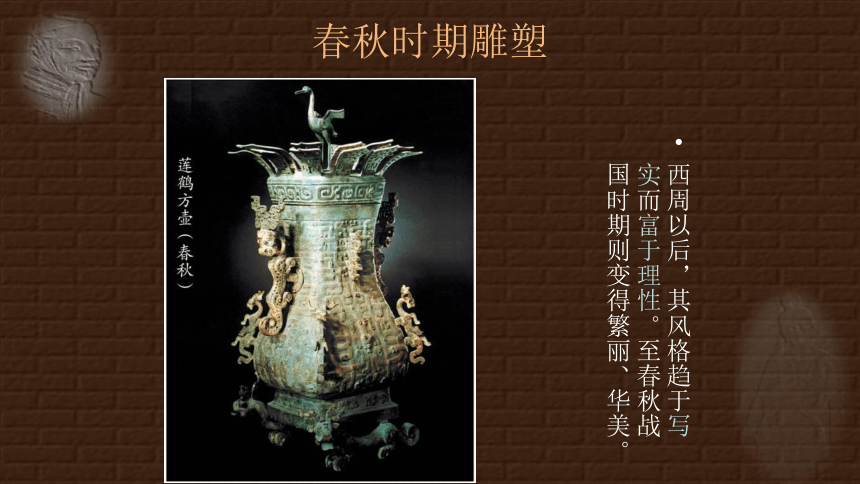

这样的塑像表达了什么意思?连系其出土地点原为祭祀场来分析,表现的应是生殖崇拜。在原始时代,人生两大主题,一要生存,二要繁衍。因为在生产力极其低下的情况下,人类战胜自然的最有效办法就是繁衍。春天定期举行生殖崇拜仪式,祈求子孙繁盛。此传统一直延续下来。欧洲原始时代遗址中也发现过类似的女裸体雕像,臀、腹、乳房等与生殖有关的部位作极度夸张,被称为最早的「维纳斯」。东山嘴出土的女裸体孕妇像,人体比例较适中。 商周时期的雕塑作品以青铜器铸造为主,青铜器上的纹案,主要有动物纹、几何纹。商代青铜礼器造型奇特,充满威严而神秘,崇高而怪异的美感。商周时期雕塑西周以后,其风格趋于写实而富于理性。至春秋战国时期则变得繁丽、华美。春秋时期雕塑 以宗教教义、故事、人物、传说为题材的雕塑。中国古代宗教雕塑以佛教雕塑艺术成就最高。

石窟寺雕塑为代表。

敦煌、云冈、龙门、麦积山北魏——唐敦煌石窟 敦煌塑像以岩石为胎,上面敷泥,使用捏、塑、贴、压、削、刻等技法塑造形体,彩绘则为泥塑增光添彩。一窟之中,彩塑与壁画有机地配合,在特定形制的石窟空间里,共同创造出佛教信仰所要求的庄严肃穆而又美丽动人的氛围,缤纷的色彩将他们融为一体。

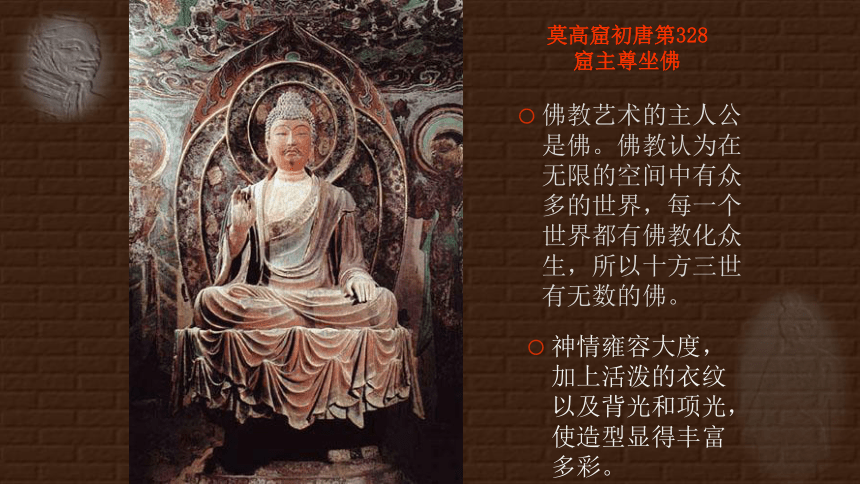

敦煌彩塑,无非佛、菩萨、弟子、天王、力士,数量、品类不算很多,却是石窟内的主像。初期都是紧贴壁面,逐渐形成圆雕。真正的圆雕则出现在晚期以来中心佛坛式的佛殿窟中。飞天和供养菩萨则做成影塑,黏贴在壁上。 神情雍容大度,加上活泼的衣纹以及背光和项光,使造型显得丰富多彩。莫高窟初唐第328窟主尊坐佛佛教艺术的主人公是佛。佛教认为在无限的空间中有众多的世界,每一个世界都有佛教化众生,所以十方三世有无数的佛。莫高窟北魏第259窟坐佛早期佛像的典范之作,静修中嘴角露出会心的微笑。

基本造型显然来自于犍陀罗 ,但也已趋向于秀骨清像。 莫高窟彩塑 弟子、菩萨与天王菩萨在佛教的地位很高,仅次于佛,处于成佛之前最后的阶段。菩萨的主要职责是协助佛陀教化众生,传播佛法。。眉高眼秀,嘴小唇薄,耳饰垂肩,含笑俯视,是一位丽质内向的少女形象。莫高窟西魏第432窟菩萨 45号窟盛唐菩萨是一尊极精美的杰作,她优美地站立着,头部斜侧微仰,身体作“S”型,凤眼半闭,唇角带着微笑,好像在倾听人们的祈求。菩萨的女性化,显然迎合了唐代世俗化的倾向。 敦煌莫高窟 ——盛唐菩萨

既有男性雄健魁岸的体魄,又体现了女性刚柔得兼的美丽。莫高窟晚唐第196窟半跏坐菩萨菩萨在佛教的地位很高,仅次于佛,处于成佛之前最后的阶段。菩萨的主要职责是协助佛陀教化众生,传播佛法。释迦牟尼下生之前,早已作为菩萨在天宫待机,因此敦煌一开始便有交脚而坐的菩萨形象做主尊。更多的菩萨像是作为佛的胁侍(立在主尊两侧以服侍主尊的菩萨)而出现。

在民间影响最大的菩萨是文殊、普贤、地藏、观世音、弥勒等。

由于菩萨以慈悲抚慰人们的心灵,依照信徒和艺术家的意愿,菩萨衣装考究,往往戴宝冠、项饰、臂钏、腕钏,披挂天衣、帛带、璎珞(贯串珠玉而成的装饰品),有的素雅,有的华贵。他们是寺庙佛堂中最美丽的形象。

北朝菩萨美丽俊秀,亭亭玉立。唐代人物以丰肥为美,典型的盛唐菩萨,丰颐,体形婀娜多姿,呈「S」形扭屈,即所谓的端严柔丽之体。佛的身边,随侍左右的有菩萨,还有弟子。为首的十大弟子 中,主要由迦叶和阿难随侍佛的左右。迦叶和阿难名列佛陀的十大弟子之首,分别称「头陀(苦行)第一」、「多闻(多学经教)第一」。

迦叶出身于中印度婆罗门,以大富之家舍财而修头陀之行。释迦涅槃后,迦叶主持第一次结集 为上座。佛灭(指涅槃、圆寂)后20年,入灭于鸡足山 具有斯文、潇洒的风度,兼有满面稚气而故作矜持的神情。莫高窟隋代第427窟阿难浓眉颦蹙,口似诵经,双手合十,显示出苦修时潜心专注的精神状态。莫高窟初唐第328窟迦叶佛国世界里有护法的天神。有所谓「四天王天」,俗称四大天王,居须弥山 的半腰,分别负责在东南西北四个方位保护佛国世界。佛教艺术中,他们都身穿甲胄和战裙,足下踏着邪鬼,手中所持的法器各有不同;东方「持国天」名提头赖吒,南方「增长天」名毗琉璃,西方「广目天」名毗楼博叉,北方「多闻天」名毗沙门。最令人注目的是手托宝塔的北方天王,关于他的神话故事和文学作品不胜枚举。

力士(或称金刚力士)是另一种护法神。他们是手里拿着金刚杵护卫佛法的勇士,守卫在佛坛或寺庙大门的两侧。 隆起的肌肉既写实又夸张,显示出无穷的力量。莫高窟中唐第194窟力士张口作怒吼状,双手叉腰,气概昂扬。弓步横踏「地神」,更添雄武之色。莫高窟盛唐第46窟天王 麦积山是一座状如麦堆的孤山,石窟就开凿在山体西南、南、东南三侧的垂直峭壁上,上下有栈道十余层相通。山顶有一座隋代古塔,高9.4米。现存窟龛194个,造像主要是彩绘泥塑,有7000余躯、洞内壁画,约计1000多平方米。 麦积山石窟 麦积山石窟——1窟大佛 此窟位于东崖最东端,为三间四柱崖阁,早期建于元魏。窟内横长方形,平顶,正壁起通壁宽佛坛,坛上塑卧佛一身,长6.30米,右胁而卧,为释迦牟尼涅槃的形象。身后塑十大弟子举哀。卧佛似仍为原胎,现状略显唐风,众弟子则皆为明塑形象。足端坐一供养人。十大弟子,表情各异,显示出不同的个性和修养。 62窟位于西崖中部,是麦积山现存北周洞窟中造像保存最好的一个洞窟。全窟共保存塑像计十二身,龛外左侧菩萨高1.15米,右侧菩萨高1.12米,均戴三珠宝冠,头发拢得很高,顶上再束小髻。三对胁侍菩萨的宝冠和发髻形式各有不同。六身菩萨都具有统一的整体造型和灵活多变的细节塑造,其肌肉丰满、身段修长,既有北朝秀骨清像的余韵,又开隋唐丰满圆润之新风。麦积山石窟——62窟麦积山石窟 127窟的菩萨像头戴宝冠,半袒,著项饰。细目长眉,微笑伫立。面容秀丽,气度雍容谦和,整体效果温婉动人,是北魏时期的艺术杰作。云冈石窟-20云冈石窟-20 20窟为一身露天大佛。正壁主尊高13.7米,双手作禅定印,雄伟肃穆。衣纹用直平阶梯式刀法,细部刻以阴线纹,带有犍陀罗风格。头光与身光的外缘,为火焰状。身上的连珠纹,则是波斯萨珊朝常用的装饰纹饰。这些石佛造像全身比例失调,体现拓跋鲜卑人原始野性的生命追求,加以夸张,加以变形,尽力追求一种宗教内在力量。它更具古拙粗犷的艺术魅力。 龙门石窟—卢舍那大佛 龙门石窟位于河南洛阳城南25公里处伊河两岸的龙门山(又名伊阙),开凿于南北朝北魏孝文帝太和十八年间(公元494年),后经东魏、西魏、北齐、隋、唐和北宋数代营造,遗留下了大量的艺术珍品。 龙门石窟 《卢舍那大佛》石雕,作于公元672年,位于洛阳龙门西山南部山腰奉先寺。这座大佛是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一处。“卢舍那”的意思就是智慧广大,光明普照。除此之外还有胁侍菩萨两尊,佛弟子、金刚、神王各两尊,高度则逐渐降低,造成一种众星捧月的效果。卢舍那大佛通高17.14米,头部高4米,发髻呈波纹状,面部丰满圆润,眉如弯月,目光慈祥,眼睛半睁半合,俯视着脚下的芸芸众生,嘴边微露笑意,显出内心的平和与安宁。他的表情含蓄而神秘,慈祥中透着威严,是一个将神性和人性完美结合的典范。龙门石窟—卢舍那大佛龙门石窟 ——奉先寺宋代彩塑(宋)《罗汉》山东长清灵岩寺

(元)山西晋城玉皇庙中的二十八星宿像之一

道教雕像(元)《虚日鼠》山西晋城玉皇庙中的二十八星宿像宋代 北魏 唐代 不同朝代的雕塑有何不同?北魏的雕塑:

北魏雕塑艺术,集中表现在当时的石窟寺中。它继承了秦汉以来中国的艺术传统,也受到国外,特别是古代印度艺术的影响。

衣纹随肢体起伏变化,宛若行云流水。律动感强,并富有装饰性。薄纹透体,具有“曹衣出水”的特点,刀法娴熟洗练。

神情恬淡,若有所思,俯视下界,显得异常自然。在面部和装束的雕琢上有楗陀罗及印度雕刻的意味。唐代的雕塑:唐代雕塑规模宏大,气势非凡,是中国化的佛教雕塑。

制作技术熟练精湛,紧随社会风气的变化,紧紧抓住各种典型人物的外表形象和内在精神特点,简介概况的加以刻画。

造型千姿百态,形态各异,题材广泛、内涵丰富。造型特点表现在雍容华贵,圆润饱满,写实与夸张相结合,敷彩施色异彩纷呈,达到了彩塑艺术的兴盛时期。宋代的雕塑:样式、手法上有新的创造,但失去了前代同类作品的雄健伟岸的气概。

艺术风格上开始表现出文人气,朝细腻工巧的阴柔之美倾斜。

具体表现为佛教雕塑的世俗化;人物雕塑十分注重人物内心刻画,以细微的表情和动作,准确表达传神的人物形象。

1、对自然的未知

2、受当时社会影响

战乱连连,民不聊生,人们处于水深火热之中,为摆脱苦难人们信仰各自尊崇的宗教来寻找一种精神寄托。

3、统治者的控制思想

宗教是怎样产生的? 红山文化女神头像高22.5厘米 牛河梁地区发现 。原始社会及奴隶社会先后出现各种结合实用的雕塑之外,还有大量具宗教用途或带宗教性质的雕塑,包括原始崇拜的图腾和神像,如红山文化女神泥塑像。 原始时期雕塑1984年在距东山嘴五十里处,位于牛河梁地区发现女神庙与积石冢群。该处出土的女神头像发顶和左耳已残,头顶有圆箍形饰,眼球以玉块嵌成,形态神秘严峻。该处还发现了同一躯体的肩臂残块,说明原为全身像。另外的人像残块约分属于五、六个个体,有大小之分、老少之别。在主室的中心部位发现相当于真人器官三倍大的鼻子和耳朵,说明原有一尊形体巨大的主神。可知庙中供奉的是尊卑有序的神像群。共存的还有大的猪龙、大禽等动物,以及各种陶祭器。红山嘴后来又陆续发现有陶塑小型裸体女像,有的女像还穿着靴子。可见女神崇拜曾经是亘古的文化现象。红山文化泥塑女神像

残高5厘米 这是1979年在辽宁喀佐县东山嘴红山文化遗址出土的塑像。个体都不大,仅8厘米高,无头无脚,体矮而胖,通体经打磨,外表甚光滑;左臂下弯,左手拂胸,双腿略分开,蹲踞坐姿,腹部明显隆起如怀孕,臀部相应凸出。裸体孕妇形象一目了然。

这样的塑像表达了什么意思?连系其出土地点原为祭祀场来分析,表现的应是生殖崇拜。在原始时代,人生两大主题,一要生存,二要繁衍。因为在生产力极其低下的情况下,人类战胜自然的最有效办法就是繁衍。春天定期举行生殖崇拜仪式,祈求子孙繁盛。此传统一直延续下来。欧洲原始时代遗址中也发现过类似的女裸体雕像,臀、腹、乳房等与生殖有关的部位作极度夸张,被称为最早的「维纳斯」。东山嘴出土的女裸体孕妇像,人体比例较适中。 商周时期的雕塑作品以青铜器铸造为主,青铜器上的纹案,主要有动物纹、几何纹。商代青铜礼器造型奇特,充满威严而神秘,崇高而怪异的美感。商周时期雕塑西周以后,其风格趋于写实而富于理性。至春秋战国时期则变得繁丽、华美。春秋时期雕塑 以宗教教义、故事、人物、传说为题材的雕塑。中国古代宗教雕塑以佛教雕塑艺术成就最高。

石窟寺雕塑为代表。

敦煌、云冈、龙门、麦积山北魏——唐敦煌石窟 敦煌塑像以岩石为胎,上面敷泥,使用捏、塑、贴、压、削、刻等技法塑造形体,彩绘则为泥塑增光添彩。一窟之中,彩塑与壁画有机地配合,在特定形制的石窟空间里,共同创造出佛教信仰所要求的庄严肃穆而又美丽动人的氛围,缤纷的色彩将他们融为一体。

敦煌彩塑,无非佛、菩萨、弟子、天王、力士,数量、品类不算很多,却是石窟内的主像。初期都是紧贴壁面,逐渐形成圆雕。真正的圆雕则出现在晚期以来中心佛坛式的佛殿窟中。飞天和供养菩萨则做成影塑,黏贴在壁上。 神情雍容大度,加上活泼的衣纹以及背光和项光,使造型显得丰富多彩。莫高窟初唐第328窟主尊坐佛佛教艺术的主人公是佛。佛教认为在无限的空间中有众多的世界,每一个世界都有佛教化众生,所以十方三世有无数的佛。莫高窟北魏第259窟坐佛早期佛像的典范之作,静修中嘴角露出会心的微笑。

基本造型显然来自于犍陀罗 ,但也已趋向于秀骨清像。 莫高窟彩塑 弟子、菩萨与天王菩萨在佛教的地位很高,仅次于佛,处于成佛之前最后的阶段。菩萨的主要职责是协助佛陀教化众生,传播佛法。。眉高眼秀,嘴小唇薄,耳饰垂肩,含笑俯视,是一位丽质内向的少女形象。莫高窟西魏第432窟菩萨 45号窟盛唐菩萨是一尊极精美的杰作,她优美地站立着,头部斜侧微仰,身体作“S”型,凤眼半闭,唇角带着微笑,好像在倾听人们的祈求。菩萨的女性化,显然迎合了唐代世俗化的倾向。 敦煌莫高窟 ——盛唐菩萨

既有男性雄健魁岸的体魄,又体现了女性刚柔得兼的美丽。莫高窟晚唐第196窟半跏坐菩萨菩萨在佛教的地位很高,仅次于佛,处于成佛之前最后的阶段。菩萨的主要职责是协助佛陀教化众生,传播佛法。释迦牟尼下生之前,早已作为菩萨在天宫待机,因此敦煌一开始便有交脚而坐的菩萨形象做主尊。更多的菩萨像是作为佛的胁侍(立在主尊两侧以服侍主尊的菩萨)而出现。

在民间影响最大的菩萨是文殊、普贤、地藏、观世音、弥勒等。

由于菩萨以慈悲抚慰人们的心灵,依照信徒和艺术家的意愿,菩萨衣装考究,往往戴宝冠、项饰、臂钏、腕钏,披挂天衣、帛带、璎珞(贯串珠玉而成的装饰品),有的素雅,有的华贵。他们是寺庙佛堂中最美丽的形象。

北朝菩萨美丽俊秀,亭亭玉立。唐代人物以丰肥为美,典型的盛唐菩萨,丰颐,体形婀娜多姿,呈「S」形扭屈,即所谓的端严柔丽之体。佛的身边,随侍左右的有菩萨,还有弟子。为首的十大弟子 中,主要由迦叶和阿难随侍佛的左右。迦叶和阿难名列佛陀的十大弟子之首,分别称「头陀(苦行)第一」、「多闻(多学经教)第一」。

迦叶出身于中印度婆罗门,以大富之家舍财而修头陀之行。释迦涅槃后,迦叶主持第一次结集 为上座。佛灭(指涅槃、圆寂)后20年,入灭于鸡足山 具有斯文、潇洒的风度,兼有满面稚气而故作矜持的神情。莫高窟隋代第427窟阿难浓眉颦蹙,口似诵经,双手合十,显示出苦修时潜心专注的精神状态。莫高窟初唐第328窟迦叶佛国世界里有护法的天神。有所谓「四天王天」,俗称四大天王,居须弥山 的半腰,分别负责在东南西北四个方位保护佛国世界。佛教艺术中,他们都身穿甲胄和战裙,足下踏着邪鬼,手中所持的法器各有不同;东方「持国天」名提头赖吒,南方「增长天」名毗琉璃,西方「广目天」名毗楼博叉,北方「多闻天」名毗沙门。最令人注目的是手托宝塔的北方天王,关于他的神话故事和文学作品不胜枚举。

力士(或称金刚力士)是另一种护法神。他们是手里拿着金刚杵护卫佛法的勇士,守卫在佛坛或寺庙大门的两侧。 隆起的肌肉既写实又夸张,显示出无穷的力量。莫高窟中唐第194窟力士张口作怒吼状,双手叉腰,气概昂扬。弓步横踏「地神」,更添雄武之色。莫高窟盛唐第46窟天王 麦积山是一座状如麦堆的孤山,石窟就开凿在山体西南、南、东南三侧的垂直峭壁上,上下有栈道十余层相通。山顶有一座隋代古塔,高9.4米。现存窟龛194个,造像主要是彩绘泥塑,有7000余躯、洞内壁画,约计1000多平方米。 麦积山石窟 麦积山石窟——1窟大佛 此窟位于东崖最东端,为三间四柱崖阁,早期建于元魏。窟内横长方形,平顶,正壁起通壁宽佛坛,坛上塑卧佛一身,长6.30米,右胁而卧,为释迦牟尼涅槃的形象。身后塑十大弟子举哀。卧佛似仍为原胎,现状略显唐风,众弟子则皆为明塑形象。足端坐一供养人。十大弟子,表情各异,显示出不同的个性和修养。 62窟位于西崖中部,是麦积山现存北周洞窟中造像保存最好的一个洞窟。全窟共保存塑像计十二身,龛外左侧菩萨高1.15米,右侧菩萨高1.12米,均戴三珠宝冠,头发拢得很高,顶上再束小髻。三对胁侍菩萨的宝冠和发髻形式各有不同。六身菩萨都具有统一的整体造型和灵活多变的细节塑造,其肌肉丰满、身段修长,既有北朝秀骨清像的余韵,又开隋唐丰满圆润之新风。麦积山石窟——62窟麦积山石窟 127窟的菩萨像头戴宝冠,半袒,著项饰。细目长眉,微笑伫立。面容秀丽,气度雍容谦和,整体效果温婉动人,是北魏时期的艺术杰作。云冈石窟-20云冈石窟-20 20窟为一身露天大佛。正壁主尊高13.7米,双手作禅定印,雄伟肃穆。衣纹用直平阶梯式刀法,细部刻以阴线纹,带有犍陀罗风格。头光与身光的外缘,为火焰状。身上的连珠纹,则是波斯萨珊朝常用的装饰纹饰。这些石佛造像全身比例失调,体现拓跋鲜卑人原始野性的生命追求,加以夸张,加以变形,尽力追求一种宗教内在力量。它更具古拙粗犷的艺术魅力。 龙门石窟—卢舍那大佛 龙门石窟位于河南洛阳城南25公里处伊河两岸的龙门山(又名伊阙),开凿于南北朝北魏孝文帝太和十八年间(公元494年),后经东魏、西魏、北齐、隋、唐和北宋数代营造,遗留下了大量的艺术珍品。 龙门石窟 《卢舍那大佛》石雕,作于公元672年,位于洛阳龙门西山南部山腰奉先寺。这座大佛是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一处。“卢舍那”的意思就是智慧广大,光明普照。除此之外还有胁侍菩萨两尊,佛弟子、金刚、神王各两尊,高度则逐渐降低,造成一种众星捧月的效果。卢舍那大佛通高17.14米,头部高4米,发髻呈波纹状,面部丰满圆润,眉如弯月,目光慈祥,眼睛半睁半合,俯视着脚下的芸芸众生,嘴边微露笑意,显出内心的平和与安宁。他的表情含蓄而神秘,慈祥中透着威严,是一个将神性和人性完美结合的典范。龙门石窟—卢舍那大佛龙门石窟 ——奉先寺宋代彩塑(宋)《罗汉》山东长清灵岩寺

(元)山西晋城玉皇庙中的二十八星宿像之一

道教雕像(元)《虚日鼠》山西晋城玉皇庙中的二十八星宿像宋代 北魏 唐代 不同朝代的雕塑有何不同?北魏的雕塑:

北魏雕塑艺术,集中表现在当时的石窟寺中。它继承了秦汉以来中国的艺术传统,也受到国外,特别是古代印度艺术的影响。

衣纹随肢体起伏变化,宛若行云流水。律动感强,并富有装饰性。薄纹透体,具有“曹衣出水”的特点,刀法娴熟洗练。

神情恬淡,若有所思,俯视下界,显得异常自然。在面部和装束的雕琢上有楗陀罗及印度雕刻的意味。唐代的雕塑:唐代雕塑规模宏大,气势非凡,是中国化的佛教雕塑。

制作技术熟练精湛,紧随社会风气的变化,紧紧抓住各种典型人物的外表形象和内在精神特点,简介概况的加以刻画。

造型千姿百态,形态各异,题材广泛、内涵丰富。造型特点表现在雍容华贵,圆润饱满,写实与夸张相结合,敷彩施色异彩纷呈,达到了彩塑艺术的兴盛时期。宋代的雕塑:样式、手法上有新的创造,但失去了前代同类作品的雄健伟岸的气概。

艺术风格上开始表现出文人气,朝细腻工巧的阴柔之美倾斜。

具体表现为佛教雕塑的世俗化;人物雕塑十分注重人物内心刻画,以细微的表情和动作,准确表达传神的人物形象。

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑