第六课 移情草木——花鸟画 课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第六课 移情草木——花鸟画 课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2017-08-19 14:47:13 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。移情草木----中国古代花鸟画 中国工笔花鸟有着优秀的现实主义传统,以及丰富多彩的风格流派,综观中国工笔花鸟画的发展历史,可以概括的说:它形成于唐,成熟于五代,而兴盛于两宋。中国花鸟画的发展主脉络 唐朝

花鸟画发展到唐代,由于政治稳定,经济繁荣,文化艺术空前活跃,诗歌、书法都出现了一代高峰使花鸟画继山水之后也逐渐独立起来,成为专门的一种画科。到唐代中晚期花鸟画已经逐步成熟。画风以工整艳丽为主。唐代早期,花鸟画主要流行于宫廷,这个时期的审美旨趣以真实生动为最高准则,①如画史记载刘孝师的作品,称他“鸟雀奇变,甚为酷似”。②说冯昭正“尤善鹰鹘鸡雉,尽其形态,嘴眼脚爪毛彩俱妙”。③都是把“酷似”、“尽其形态”作为品藻标准,这与唐墓壁画中的花鸟注重写实、着彩艳丽的风格是符合的。 五代

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期,以徐熙、黄筌为代表的两大流派,确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型,“黄筌富贵,徐熙野逸”,黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇,在画法上工细,设色浓丽,显出富贵之气,

南唐徐熙以画山野花鸟草则开创“没骨”画法,落墨为格,杂彩敷之,略施丹粉而神气迥出。 宋

北宋的花鸟主要还是承接五代的传统,早期以黄筌之风格为主导,基本上用的是“勾勒填彩”法,旨趣浓艳,墨线不显。

到了南宋,画院一半以上的画家画花鸟,这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上一个高峰。在题材上,宋代出现了水墨梅、竹、松、兰,淡墨挥扫,整整斜斜,不专以形似,独得于象外。以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄于“四君子”上,以文同、苏轼为代表的这一派文人画思想的加入,为花鸟画注入新的内容。成为当时新的时尚。元代

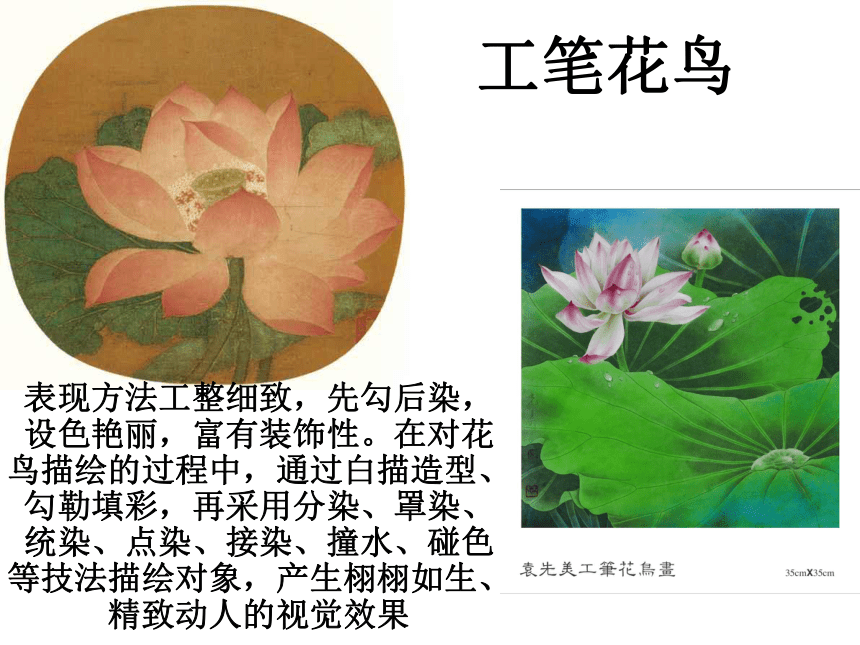

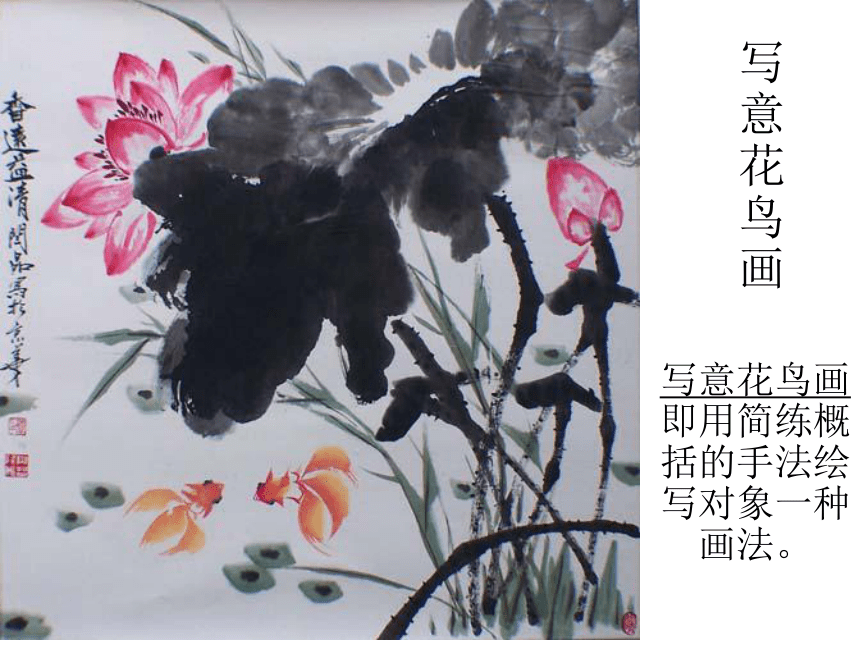

元代是花鸟画发展上一个“尚真”到“尚意”的转变期。元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响,出现了一批专门画水墨梅竹的画家,他们以柯九思、仉瓒、吴镇、王冕为代表,表现了文人的“士气” 明代 明四家除了山水外,亦擅长花鸟并卓有成就。而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱,代表了文人画 ? 的两种风格。 清代 清代石涛、恽寿平、朱耷(八大山人)和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位,特别是八大山人以其独特的绘画语言,表现内心的忧伤与家国之痛,其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体异中得以综合与发展,为花鸟画新辟蹊径。此后,任颐,又加以弘扬发展,使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。 二、中国花鸟画的分类表现形式上分工笔花鸟画写意花鸟画技法上分白描花鸟画没骨花鸟画中国花鸟画按艺术风格可分为工笔和写意两大类。 如果按传统表现技法可以分为大写意花鸟画、小写意花鸟画、工笔设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画。 工笔花鸟表现方法工整细致,先勾后染,设色艳丽,富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中,通过白描造型、勾勒填彩,再采用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象,产生栩栩如生、精致动人的视觉效果 写意花鸟画写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象一种画法。 白描花鸟画以线勾描物象表现其形神,不着颜色的画法。也有略施淡墨渲染。多用于花卉和人物画。 没骨花鸟画:我国传统花鸟画的一种画法。它直接用颜色画成花叶,而没有“笔骨”,即用墨线勾勒的轮廓。这种画法始于五代,又称“没骨画法”。 请你说出以下花鸟画的类别三、花鸟画的艺术传统 -----托物言志托物言志——抓住动植物与人们生活的经历、思想情感的某种联系。通过有生命力和象征性的花鸟形象表达画家寄托在花鸟之中的情感和理想。

托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上 。常见的托物言志牡丹

桃实(果)

荷花

梅花

兰花

竹子

菊花

牛

马

仙鹤

鱼

蝙蝠

鹿

你能从画中 猜出相关成语或词语吗?举一图例来说说作者如何托物言志的 《墨葡萄图》?????? 明代·徐渭 徐渭,字文长,号天池,又号青藤。明代人 他一生坎坷穷困,落魄潦倒。凭他的才学,年轻时竟8次乡试,8次落榜,真是老天无眼。后却因奸臣所害,徐渭遭牵连,两次下狱后,自杀不成,人生落得这般境遇,他仍不肯向命运低头。他鄙视权贵,无论如何潦倒,他都不愿与富贵达官交往。 徐渭中年以后才开始学画,山水、人物、花鸟、走兽、鱼虫无不精妙,尤其是水墨写意花卉,完成了写意花鸟画的重大变革,推动了大写意画派的发展和盛行。他开始游历名山大川,眼界大为开阔,手下笔墨也大为精进,将胸中一股不可磨灭之气,与英雄失路,托足无门之悲,尽吐纸上。 《墨葡萄图》是徐渭杀妻入狱出来后画的,此时他已经是53岁了,一种饱经忧患、壮志难酬的无可奈何的愤恨和抗争,尽情的抒泄于笔墨之中,这一颗颗葡萄,简直就是徐渭一滴滴的墨泪,催人心酸。在这张画当中,徐渭将墨葡萄与他的身世感慨结合为一,“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无卖处,闲抛闲掷野藤中!” 在徐渭的笔下,绘画不再是对客观事物的精细再现,而是主观情怀的表现。 《鹌鹑图》???? 清代·朱耷 朱耷,他是明朝皇室的后裔,明朝灭亡后为了逃避政治迫害,出家为僧。出家后有许多别号,其中最常用的是“八大山人”。他画的花鸟竹石,都以简略取胜,独出新意。 八大山人画的鱼鸟岛都无名,而且形象怪诞,表情奇特,冷酷逼人,表现了作者孤傲、冷漠的精神状态。他的落款提名,也有合身的含义,即像“哭之”,又像“笑之”,哭笑不得,充分说明作者无可奈何的复杂情绪。 《鹌鹑图》,作者以鹌鹑自喻,着意夸张了鹌鹑的眼睛,眼圈画的特别大,眼珠已经顶到了眼眶的上角,表现出了一种昂首向天,白眼看人,冷峻孤傲的气质。【名称】《孔雀竹石图》

【作家】明 朱耷(八大山人)

【类别】中国古画

【年代】明代

【文物原属】故宫旧藏

【文物现状】故宫博物院藏

【简介】纸本,墨色,纵169厘米,横72厘米,现藏于上海刘海粟美术馆 《孔雀竹石图》是一幅中国画中的“漫画”佳作。在这幅画里,八大山人(朱耷)借对孔雀的描绘讥讽了当时的江西巡抚宋荦。 原本是生长在地上的植物“名花”、竹叶从山崖缝隙间倒挂下来,。最顶端那块巨大山崖只用一笔勾勒而出,这个大 “钝角”像是一个试管的活塞向下压来,但画面却丝毫不显压抑和郁闷,依旧是一片空灵。两块摇摇欲坠的石头,顷刻之间就有倒下的危险,真为栖息在上面的两只孔雀担心。 八大山人在画上的题诗是理解这幅作品的关键。诗云:“孔雀名花雨竹屏,竹梢强半墨生成;如何了得论三耳,恰是逢春作二更。”“孔雀”,“名花雨竹屏”这些确是宋荦家的东西,所以,作品讽刺的对象是宋荦无疑。 “三耳”可以理解为奴才要随时随地听候主人的吩咐,所以恨不得长出三只耳朵才好,这样在为主子效力时才能讨得主子的开心,这是对那种奴颜婢膝的小人嘴脸入木三分地刻画。

坐二更:二更大约相当于现在的清晨四点,正是大臣们准备早朝的时间。那么,是谁在这早春的凌晨就要去皇帝老子那里“坐二更”呢?这个答案来自于孔雀身上的那三根羽毛。宋荦是江西巡抚,由此可见,这只有三根尾羽的秃毛孔雀是暗喻宋荦的。 那两只孔雀,正瞪着惊恐的眼睛窥视前方,仿佛随时准备落荒而逃。画中一向象征“虚心有节”的竹子,只剩下几片凌乱的叶子变得“没节”了,由此可见,作者不正是在讽刺才华出众的聪明人宋荦为了头上的顶带花翎而不顾节操、奴颜婢膝地去“坐二更”吗? 四、如何理解“妙在似与不似之间”?

花鸟画发展到唐代,由于政治稳定,经济繁荣,文化艺术空前活跃,诗歌、书法都出现了一代高峰使花鸟画继山水之后也逐渐独立起来,成为专门的一种画科。到唐代中晚期花鸟画已经逐步成熟。画风以工整艳丽为主。唐代早期,花鸟画主要流行于宫廷,这个时期的审美旨趣以真实生动为最高准则,①如画史记载刘孝师的作品,称他“鸟雀奇变,甚为酷似”。②说冯昭正“尤善鹰鹘鸡雉,尽其形态,嘴眼脚爪毛彩俱妙”。③都是把“酷似”、“尽其形态”作为品藻标准,这与唐墓壁画中的花鸟注重写实、着彩艳丽的风格是符合的。 五代

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期,以徐熙、黄筌为代表的两大流派,确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型,“黄筌富贵,徐熙野逸”,黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇,在画法上工细,设色浓丽,显出富贵之气,

南唐徐熙以画山野花鸟草则开创“没骨”画法,落墨为格,杂彩敷之,略施丹粉而神气迥出。 宋

北宋的花鸟主要还是承接五代的传统,早期以黄筌之风格为主导,基本上用的是“勾勒填彩”法,旨趣浓艳,墨线不显。

到了南宋,画院一半以上的画家画花鸟,这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上一个高峰。在题材上,宋代出现了水墨梅、竹、松、兰,淡墨挥扫,整整斜斜,不专以形似,独得于象外。以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄于“四君子”上,以文同、苏轼为代表的这一派文人画思想的加入,为花鸟画注入新的内容。成为当时新的时尚。元代

元代是花鸟画发展上一个“尚真”到“尚意”的转变期。元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响,出现了一批专门画水墨梅竹的画家,他们以柯九思、仉瓒、吴镇、王冕为代表,表现了文人的“士气” 明代 明四家除了山水外,亦擅长花鸟并卓有成就。而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱,代表了文人画 ? 的两种风格。 清代 清代石涛、恽寿平、朱耷(八大山人)和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位,特别是八大山人以其独特的绘画语言,表现内心的忧伤与家国之痛,其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体异中得以综合与发展,为花鸟画新辟蹊径。此后,任颐,又加以弘扬发展,使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。 二、中国花鸟画的分类表现形式上分工笔花鸟画写意花鸟画技法上分白描花鸟画没骨花鸟画中国花鸟画按艺术风格可分为工笔和写意两大类。 如果按传统表现技法可以分为大写意花鸟画、小写意花鸟画、工笔设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画。 工笔花鸟表现方法工整细致,先勾后染,设色艳丽,富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中,通过白描造型、勾勒填彩,再采用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象,产生栩栩如生、精致动人的视觉效果 写意花鸟画写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象一种画法。 白描花鸟画以线勾描物象表现其形神,不着颜色的画法。也有略施淡墨渲染。多用于花卉和人物画。 没骨花鸟画:我国传统花鸟画的一种画法。它直接用颜色画成花叶,而没有“笔骨”,即用墨线勾勒的轮廓。这种画法始于五代,又称“没骨画法”。 请你说出以下花鸟画的类别三、花鸟画的艺术传统 -----托物言志托物言志——抓住动植物与人们生活的经历、思想情感的某种联系。通过有生命力和象征性的花鸟形象表达画家寄托在花鸟之中的情感和理想。

托物言志,即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上 。常见的托物言志牡丹

桃实(果)

荷花

梅花

兰花

竹子

菊花

牛

马

仙鹤

鱼

蝙蝠

鹿

你能从画中 猜出相关成语或词语吗?举一图例来说说作者如何托物言志的 《墨葡萄图》?????? 明代·徐渭 徐渭,字文长,号天池,又号青藤。明代人 他一生坎坷穷困,落魄潦倒。凭他的才学,年轻时竟8次乡试,8次落榜,真是老天无眼。后却因奸臣所害,徐渭遭牵连,两次下狱后,自杀不成,人生落得这般境遇,他仍不肯向命运低头。他鄙视权贵,无论如何潦倒,他都不愿与富贵达官交往。 徐渭中年以后才开始学画,山水、人物、花鸟、走兽、鱼虫无不精妙,尤其是水墨写意花卉,完成了写意花鸟画的重大变革,推动了大写意画派的发展和盛行。他开始游历名山大川,眼界大为开阔,手下笔墨也大为精进,将胸中一股不可磨灭之气,与英雄失路,托足无门之悲,尽吐纸上。 《墨葡萄图》是徐渭杀妻入狱出来后画的,此时他已经是53岁了,一种饱经忧患、壮志难酬的无可奈何的愤恨和抗争,尽情的抒泄于笔墨之中,这一颗颗葡萄,简直就是徐渭一滴滴的墨泪,催人心酸。在这张画当中,徐渭将墨葡萄与他的身世感慨结合为一,“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无卖处,闲抛闲掷野藤中!” 在徐渭的笔下,绘画不再是对客观事物的精细再现,而是主观情怀的表现。 《鹌鹑图》???? 清代·朱耷 朱耷,他是明朝皇室的后裔,明朝灭亡后为了逃避政治迫害,出家为僧。出家后有许多别号,其中最常用的是“八大山人”。他画的花鸟竹石,都以简略取胜,独出新意。 八大山人画的鱼鸟岛都无名,而且形象怪诞,表情奇特,冷酷逼人,表现了作者孤傲、冷漠的精神状态。他的落款提名,也有合身的含义,即像“哭之”,又像“笑之”,哭笑不得,充分说明作者无可奈何的复杂情绪。 《鹌鹑图》,作者以鹌鹑自喻,着意夸张了鹌鹑的眼睛,眼圈画的特别大,眼珠已经顶到了眼眶的上角,表现出了一种昂首向天,白眼看人,冷峻孤傲的气质。【名称】《孔雀竹石图》

【作家】明 朱耷(八大山人)

【类别】中国古画

【年代】明代

【文物原属】故宫旧藏

【文物现状】故宫博物院藏

【简介】纸本,墨色,纵169厘米,横72厘米,现藏于上海刘海粟美术馆 《孔雀竹石图》是一幅中国画中的“漫画”佳作。在这幅画里,八大山人(朱耷)借对孔雀的描绘讥讽了当时的江西巡抚宋荦。 原本是生长在地上的植物“名花”、竹叶从山崖缝隙间倒挂下来,。最顶端那块巨大山崖只用一笔勾勒而出,这个大 “钝角”像是一个试管的活塞向下压来,但画面却丝毫不显压抑和郁闷,依旧是一片空灵。两块摇摇欲坠的石头,顷刻之间就有倒下的危险,真为栖息在上面的两只孔雀担心。 八大山人在画上的题诗是理解这幅作品的关键。诗云:“孔雀名花雨竹屏,竹梢强半墨生成;如何了得论三耳,恰是逢春作二更。”“孔雀”,“名花雨竹屏”这些确是宋荦家的东西,所以,作品讽刺的对象是宋荦无疑。 “三耳”可以理解为奴才要随时随地听候主人的吩咐,所以恨不得长出三只耳朵才好,这样在为主子效力时才能讨得主子的开心,这是对那种奴颜婢膝的小人嘴脸入木三分地刻画。

坐二更:二更大约相当于现在的清晨四点,正是大臣们准备早朝的时间。那么,是谁在这早春的凌晨就要去皇帝老子那里“坐二更”呢?这个答案来自于孔雀身上的那三根羽毛。宋荦是江西巡抚,由此可见,这只有三根尾羽的秃毛孔雀是暗喻宋荦的。 那两只孔雀,正瞪着惊恐的眼睛窥视前方,仿佛随时准备落荒而逃。画中一向象征“虚心有节”的竹子,只剩下几片凌乱的叶子变得“没节”了,由此可见,作者不正是在讽刺才华出众的聪明人宋荦为了头上的顶带花翎而不顾节操、奴颜婢膝地去“坐二更”吗? 四、如何理解“妙在似与不似之间”?

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑