河南省信阳市2016-2017学年普通高中高二下期期末教学质量监测语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省信阳市2016-2017学年普通高中高二下期期末教学质量监测语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 82.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-08-21 11:25:28 | ||

图片预览

文档简介

河南省信阳市2016-2017学年普通高中高二下期期末教学质量监测语文

第Ⅰ卷

阅读题

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

礼俗

邵凤丽

礼俗是中国传统文化的词语概括,是寓礼于俗、以礼节俗的生活文化模式。从文字学角度看,《说文解字》中记述“礼,履也,所以事神致福也”。“礼”字表示向神灵祈福的实践活动。最初的“礼”字代表着人类对祖先、神灵的祭祀实践行为。在后代的社会生活中,“礼”的意义扩展为礼仪、礼义、礼制等,并逐步渗透到社会生活的各个方面,成为构成中国传统文化的重要要素。

《说文解字》中记载“俗,习也”。“俗”的原始字义,一是指鸟不断地练习飞翔,用在人事活动上指人对某种事物的仿效,并暗含传续、习染的意义。“俗”的这种意义后来延伸为民众的习性、习惯;二是指“欲”,《释名 释言语》载“俗,欲也,俗人所欲也”。“俗”与“欲”在上古通用,俗常用作欲,表示心里的期望。

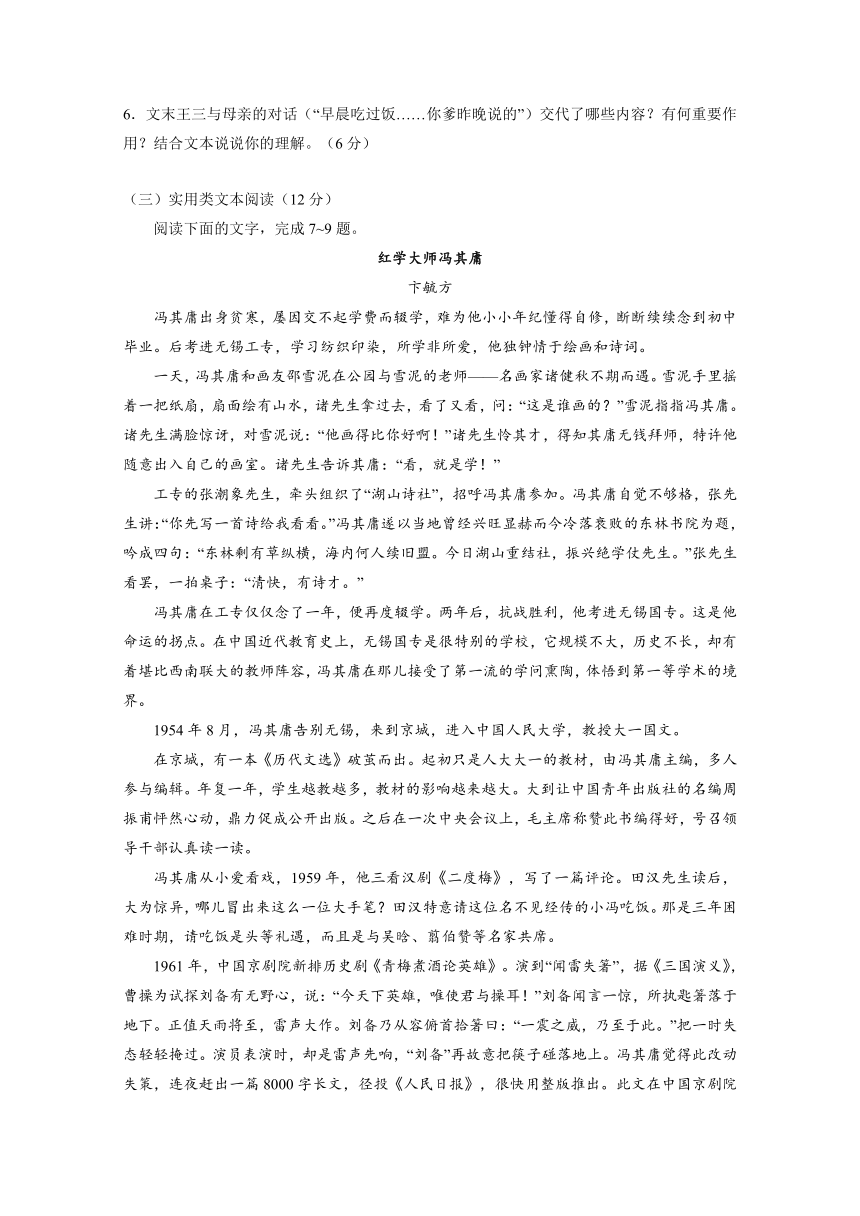

在古代文献中,“礼”与“俗”连用最早出现在《周礼》一书中。《周礼 土均》载“礼俗、丧纪、祭祀,皆以地媺恶为轻重之法而行之”。礼俗与丧纪、祭祀并用,表明礼俗是与丧纪、祭祀相类同的生活事项。

在历史进程中,习俗的产生时间要早于礼的产生时间。习俗是自发形成的社会习惯,具有朴野、驳杂的特点,往往缺乏统一性,所谓“千里不同风,百里不同俗”。随着社会的发展,在面对财富、权力分配的时候,就需要将“俗”固定化、程式化,上升为规整的、严密的、具有统一规范的“礼”。这样,圣人遵天地之序而制定“礼”,“礼”则可以对朴野的习俗进行节制、训导。礼俗建立在对习俗遵从的基础上,因此用礼俗来统御人民会得到事半功倍的效果。

从历史进程上看,中国礼俗文化从先秦时期开始萌芽,后经过两汉时期国家礼制的礼俗化之后,把礼仪观念推向庶民,加速了民间礼俗文化的定型速度,并使其成为维系秦汉以后民间社会秩序的重要手段。两宋之时,由于民俗生活的重大变迁使得礼俗文化出现了新的变革。在国家礼制加大对民间习俗吸收的同时,出现了以指导民俗生活为目的的私家礼仪著作,使得庶民礼俗获得了进一步发展的动力。但是面对近现代中国社会的剧烈转型以及西方思想的强烈冲击,近现代学人开始重新思考礼俗文化的历史价值和未来发展。

在“礼”与“俗”的关系中,自“礼”形成之后,“礼”就对习俗进行规范和制约,并根据习俗的变迁来调整自我。同时,作为“礼”产生的母体文化,“俗”亦能在礼文仪节方面对礼进行吸收利用,不断吸收礼制的周密形式,制定规范与调试民间家族社会的条例俗规。这样,“礼”与“俗”之间的互动滋养,使得礼俗文化具有了蓬勃的历史生命力。同时,礼俗作为一种特定的文化存在于人们的思想观念之中,也实践于人们的行为方式之中;它对社会的影响既深且远,人们的价值观念、行为方式无不受到它的影响和制约,因此,如何促使传统礼俗文化沿着积极健康的道路发展是关乎民族和国家未来发展的重要问题。

(选自《百科知识》,有删节)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是(

)(3分)

A.礼俗既是一个专有名词,也可以理解为“礼”“俗”两个名词,内涵丰富、覆盖面广,涵盖了中国传统文化的诸多方面。

B.“礼”字在《说文解字》中理解为“事神致福”,即表示向神灵祈福的实践活动,是将其固定化、程序化后具有统一性的习俗。

C.萌芽于先秦的礼俗在两汉时推向普通百姓,成为维系民间社会秩序的重要手段,其对当代社会的秩序仍然具有重要意义。

D.礼俗是一种特定文化,由能互动滋养的“礼”和“俗”共同构成,对社会作用深远,能影响和制约人们的价值观念和行为方式。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.在现存的文献中,“礼俗”一词最早出现在《周礼》中,然后历代传承,最终形成寓礼于俗、以礼节俗的生活文化模式。

B.“俗”既指练习、传续、习染,也指人们的期待,还可理解为人们因内心期望而仿效事物形成的某些礼节和习惯。

C.礼俗由圣人尊天地之序制定的礼对自发形成的具有朴野、驳杂特点的习俗节制、训导而得到,可以说礼俗超越了习俗的规范。

D.私家礼仪著作的目的是指导民俗生活,促进庶民礼俗的发展,这种著作由国家礼制加大对民间习俗吸收而产生。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(

)(3分)

A.“礼”字最初代表人类对祖先、神灵的祭祀实践行为,“礼”与“俗”结合后从丧纪、祭祀中独立出来,成为一种重要的生活事项。

B.习俗和礼俗是两个内容有区别的概念,习俗是自发形成的社会习惯,礼俗是建立在对习俗遵从基础之上的各种场合的礼节。

C.在“礼”与“俗”的关系中,“俗”是“礼”产生的母体文化,并且也能对礼制的周密形式进行吸收,制定规范与调试民间家族社会的条例。

D.民俗生活的变迁会使礼俗文化出现变革,因此在当代中国社会处于刚烈转型期时就要注重促进礼俗文化朝健康的方向发展。

(二)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

野猪套

袁凤玲

王三忙三火四地跑回家,喘着粗气冲爹说,“咱家苞米让野猪啃了!爹,你快下套子吧!套子是不是在仓房?我去找。”儿子到底是年轻,风一样的速度就找套子去了。

“咣”地一声,一堆套子扔在了里屋地上。(1)王老汉随手拿起一个带有锈迹的套子,眼里不由得放出光来。这些套子都是行家里手用上好的钢丝拧成的,大小不一,粗细各异,每股之间严丝合缝,虽然已经有了锈迹,但依然透着厉狠狠的感觉,似有狰狞之意。

王老汉是村里有名的跑山能手,会下各种各样的套子,有兔套子,狍套子,野猪套子,还有黑瞎子套子。王老汉最拿手的是套狍子。政策不严的时候,一个冬天下来,他能套三四个狍子外加一两只野猪,黑瞎子只是偶尔能套到,那家伙聪明,不像傻狍子,不知道躲避利害。

王三也拿起一个套子,看了看,很是奇怪地问:“爹,我这个怎么比你的细呢?”

“那是套狍子的,你把这些套子按粗细给我分出来。我把能用的修理修理。”

边整理着套子,王老汉边跟小儿子聊着天:“那年冬天,哎,对了,就这个套子套的,我套了一头野猪。那个野猪真叫大,能有二百多斤,大老远的,就看见一团黑呼呼的,我就知道我套着了,走近一看,好家伙,活的,套到野猪的前腿了。那头野猪看我来了,冲我直撩牙。我当时找了个粗棒子,照着野猪脑袋就是两下,棒子都打折了。那野猪真扛劲,竞然没趴下。”

“爹,就你自己,没叫着我三叔一起溜套子?”王三知道爹和三叔最亲,兄弟俩相差三岁,干什么都一起,现在老了,吃点好的,喝点小酒还往一起凑。

“没有,那天你三叔着急拉柴火,就没一起。我一看,不行啊,把背兜里的长把刀拿出来,就咱家过年杀猪那把刀,照着猪就是一顿捅,大概三四刀,野猪不能动弹了。把我累得呼哧呼哧,半天没起来。”

“爹,你就不怕那么大的野猪挑了你?”王三就不喜欢下套子,加上现在山上的牲口也少了,他从没自己单独下过套子。

“当时不怕,回家跟你爷爷他们一白活,你爷爷把我骂了,告诉我被套子套住的野猪最厉害,除非用枪,否则人千万别靠跟前。不过,那野猪肉真是香,解馋!”王老汉说到这还叭叽了一下嘴,似在回味。

“我就不爱吃野猪肉,肉粗,也不香啊。爹,你们吃野猪肉香,主要是平时没有肉吃,现在,想吃肉了就买,谁还爱吃呀!”

“也是,这都好几年没下套子了,看来,这个秋天我又要试试身手喽。”王老汉很有临危受命,出兵战敌的豪情。

爷俩边唠边修整着套子,吃过晚饭,王老汉上三弟家了。王三知道,爹想让三叔和他一起下套子去,老哥俩感情深着呢!

正玩着电脑游戏呢,王三看爹回来了:“爹,明天下套子我也和你们一起去,看看热闹。”

“去什么去,你把这些套子送回仓房吧!”

“送回去干什么,明天还得拿,就搁这儿吧!”

“叫你送,你就送,哪儿那么多闲嗑儿。”

这时,王三才发现老爷子情绪不大高:“爹,你咋了?哪儿不得劲?”王老汉心脏不大好,所以现在不大上山,也不大干农活。

“没咋,挺好的。我困了。”王老汉说着就回屋了。

早晨吃过饭,王三看到屋地上的套子一个都没了,就知道爹准备出发了,他也赶紧下地,可是,转了一圈也没看到爹:“妈,我爹呢?”

“你爹上药材地割大草去了。”

“什么,我爹没拿套子吗?没上西山苞米地吗?”

“没有,你爹昨晚回来跟我说不下套子了。”

“妈,什么情况,我爹受什么刺激了?”

“这孩子,怎么说话呢,没受刺激,就是你三叔劝你爹别下套子了,山上的动物越来越少了,这几年,政府保护得好,可算一点点多起来了,苞米吃就吃点儿吧!”

“那我爹手不痒痒吗?不心疼那两亩地的苞米?”

“手也瘁,心也疼,不过,你三叔说的对,山上的动物越来越少了,我们总得保护一下。你三叔到底是书记,有见识,劝你爹别下套子了,你爹这头倔驴就听你三叔的。今年卖药材最少能收入个七八万,那二亩地苞米就当敬山了。你爹昨晚说的。”

王三寻思了一下,就出去找摩托车,踹着火了,才大声说:“(2)妈,我上集给我爹买点他最爱吃的猪舌头和肥肠,你中午给我爹好好做上。”

一溜烟,走了。

(选自《小小说月刊》,有删节)

4.下列对文章的理解和鉴赏,最恰当的一项是(

)(3分)

A.文章第一段用语言、动作描写刻画急躁、慌忙的王三,表现出王三对野猪啃自家苞米的愤怒和对套野猪这件事的喜爱,初步展现本篇小说故事情节推进快速的特点。

B.王三是小说的线索人物,整篇故事都紧紧围绕王三展开,像王三与王老汉的对话,就引出王老汉对当年自己套野猪情节的叙说以及王老汉与三叔关系密切的内容等。

C.王老汉从三叔家回来内心充满怒气,所以回答王三问话时语气就比较硬,也不想回答王三询问为何要把套子放到仓房的原因,这就说明王老汉对三叔的气愤。

D.知道父亲没有去苞米地套野猪后,王三就想着去给父亲买食物,但怕母亲不同意,就先找到摩托车、踹着火后才说话,也没听母亲的回话,就“一溜烟,走了”。

5.结合文本内容简要解说文中画横线的语句的含意及作用。(5分)

(1)王老汉随手拿起一个带有锈迹的套子,眼里不由得放出光来。(2分)

(2)妈,我上集给我爹买点他最爱吃的猪舌头和肥肠,你中午给我爹好好做上。(3分)

6.文末王三与母亲的对话(“早晨吃过饭……你爹昨晚说的”)交代了哪些内容?有何重要作用?结合文本说说你的理解。(6分)

(三)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

红学大师冯其庸

卞毓方

冯其庸出身贫寒,屡因交不起学费而辍学,难为他小小年纪懂得自修,断断续续念到初中毕业。后考进无锡工专,学习纺织印染,所学非所爱,他独钟情于绘画和诗词。

一天,冯其庸和画友邵雪泥在公园与雪泥的老师——名画家诸健秋不期而遇。雪泥手里摇着一把纸扇,扇面绘有山水,诸先生拿过去,看了又看,问:“这是谁画的?”雪泥指指冯其庸。诸先生满脸惊讶,对雪泥说:“他画得比你好啊!”诸先生怜其才,得知其庸无钱拜师,特许他随意出入自己的画室。诸先生告诉其庸:“看,就是学!”

工专的张潮象先生,牵头组织了“湖山诗社”,招呼冯其庸参加。冯其庸自觉不够格,张先生讲:“你先写一首诗给我看看。”冯其庸遂以当地曾经兴旺显赫而今冷落衰败的东林书院为题,吟成四句:“东林剩有草纵横,海内何人续旧盟。今日湖山重结社,振兴绝学仗先生。”张先生看罢,一拍桌子:“清快,有诗才。”

冯其庸在工专仅仅念了一年,便再度辍学。两年后,抗战胜利,他考进无锡国专。这是他命运的拐点。在中国近代教育史上,无锡国专是很特别的学校,它规模不大,历史不长,却有着堪比西南联大的教师阵容,冯其庸在那儿接受了第一流的学问熏陶,体悟到第一等学术的境界。

1954年8月,冯其庸告别无锡,来到京城,进入中国人民大学,教授大一国文。

在京城,有一本《历代文选》破茧而出。起初只是人大大一的教材,由冯其庸主编,多人参与编辑。年复一年,学生越教越多,教材的影响越来越大。大到让中国青年出版社的名编周振甫怦然心动,鼎力促成公开出版。之后在一次中央会议上,毛主席称赞此书编得好,号召领导干部认真读一读。

冯其庸从小爱看戏,1959年,他三看汉剧《二度梅》,写了一篇评论。田汉先生读后,大为惊异,哪儿冒出来这么一位大手笔?田汉特意请这位名不见经传的小冯吃饭。那是三年困难时期,请吃饭是头等礼遇,而且是与吴晗、翦伯赞等名家共席。

1961年,中国京剧院新排历史剧《青梅煮酒论英雄》。演到“闻雷失箸”,据《三国演义》,曹操为试探刘备有无野心,说:“今天下英雄,唯使君与操耳!”刘备闻言一惊,所执匙箸落于地下。正值天雨将至,雷声大作。刘备乃从容俯首拾箸曰:“一震之威,乃至于此。”把一时失态轻轻掩过。演员表演时,却是雷声先响,“刘备”再故意把筷子碰落地上。冯其庸觉得此改动失策,连夜赶出一篇8000字长文,径投《人民日报》,很快用整版推出。此文在中国京剧院引发的反响不亚于一声惊雷,曹操的扮演者袁世海特地登门,请冯其庸给演员作报告。

早在无锡工专求学期间,师长建议他从《红楼梦》中学习做诗,他读后觉得有点“隔”,弃而不学。执教人民大学时,《红楼梦》是他的授课内容之一。“文化大革命”中,他珍藏多年的一部《红楼梦》被抄走,他托人从图书馆借出一部影印的庚辰本《石头记》,每天夜里偷偷抄录,整整抄了一年。1975年,国务院下设“《红楼梦》校订组”,调他任副组长。从此他一头钻进去,钻成了一位蜚声国际的红学大家。

为调查玄奘取经之路,1985年到2005年,20年间,冯其庸整整绕塔里木盆地走了一圈。尤可称道者。2005年8月,他以83岁高龄,登临帕米尔高原4700米的明铁盖达坂,立下玄奘东归入境山口的碑记。

西域行给了冯其庸新的学术生命。大漠孤烟,雪山绝域,一洗江南文士的锦心绣肠。冯其庸告别青灯黄卷的苦修,投身于“乘危远迈,杖策孤征”的长途役役。

(选自《读者》,有删节)

相关链接:

①冯其庸,以研究《红楼梦》闻名于世,因主持校订《红楼梦》而成为一代红学大家。(《冯其庸走完风雨学术路》)

②予少读玄奘法师传,遂仰之为师,虽万劫而不灭求学求真之心也。(冯其庸)

7.下列对材料有关内容的分析和概括,不符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.冯其庸因为在无锡工专所学非所爱,就转而学习绘画和诗词,并在一年后辍学,他的这种为追求爱好而敢于放弃的品格使他最终成为著名的红学大师。

B.冯其庸以东林书院为题的诗歌表达了对东林书院衰败以及无人为继的悲凉之情,赞美了张潮象先生像当年的东林党一样率领大家做振兴国学的工作。

C.冯其庸对戏曲有很深的研究,曾经三次观看汉剧《二度梅》并撰写评论文章,受到田汉先生的赞美,有机会与当时的名家吴晗、翦伯赞等人相识。

D.冯其庸为调查玄奘的取经之路,20年间绕塔里木走了一圈,并在83岁高龄登上海拔4700米的明铁盖达坂等,说明冯其庸做学问的认真以及实地考察的精神。

8.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(

)(

)(4分)

A.画家诸健秋看到还在无锡工专学习的冯其庸画的扇面时,“看了又看”,并特许冯其庸随意出入他的画室,说明他对冯其庸绘画的水平和才能的看重。

B.考入无锡国专是冯其庸命运的拐点,这是因为抗战胜利了,中国进入一个暂时的和平时期,冯其庸也脱离贫困,并且在学校接触到一批一流的学者。

C.1954年,冯其庸到人大教大一的国文,其主编的《历代文选》,深受学生、出版社名编辑和毛泽东等的认可,足见这本书编纂质量之高,影响之大。

D.冯其庸认为京剧《青梅煮酒论英雄》对“闻雷失箸”的改动是失策,因为小说要表现的是刘备此时的故意为之,而京剧改动后变成刘备的举止失措。

E.“不亚于一声惊雷”是中国京剧院对冯其庸发表的评论文章的反响的比喻说法,表现了冯其庸对“闻雷失箸”的深刻理解以及他对京剧的深入研究。

9.从冯其庸身上我们能够得到哪些启示?请结合文本说说你的理解。(5分)

二、古诗文阅读及默写(35分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

何鉴,字世光,浙江新昌人。成化五年进士。授宜兴知县。征拜御史,巡宣府、大同。劾巡抚郑宁以下数十人不职,按裨将孟玺等罪。还巡太仓。总督太监卒犯法,逮治之,为所构,下锦衣狱。得释,再按江北。凤阳皇陵所在,近境取寸木法皆死,陵军多倚禁虐民。鉴请以山麓为限,他樵采勿禁,遂著为令。出为河南知府。振累岁饥,条行荒政十事。历四川左、右布政使。弘治六年以右副都御史巡抚江南,兼理杭、嘉、湖三府税粮。苏、松水灾,用便宜发漕米十五万石振之。与侍郎徐贯疏吴淞、白茆诸渠,泄水入海,水患以除。复巡抚山东,迁刑部侍郎。母忧去。十八年还朝。时承平久,生齿日繁。孝宗览天下户籍数乃视国初反减,咎所司溺职,欲厘正之。敕鉴以故官兼左佥都御史往河南、湖广、陕西阅实户口。因疏善后十事及军民利病以闻。会孝宗已崩,武宗悉采纳之。正德二年拜南京兵部尚书参赞机务。鉴前抚江南,尝按千户张文冕罪文冕亡去至是构于刘瑾而瑾亦慊鉴不与通遂坐以事连罚米贫不能偿奏诉获免。六年正月,召为刑部尚书。八年,宣府送迤北降人脱脱太等至京,命充御马监勇士。鉴等上言:“今使降人出入禁中,假宠逾分,且生慢侮。万一北寇闻之,潜使黠贼伪降,以为间谍,宁不为将来患哉?”帝不听。宁王宸濠谋复护卫,鉴力遏之。都督白玉以失事罢,厚贿豹房诸幸臣求复,鉴执不从。诸幸臣嗾诇事者发鉴家僮取将校金钱,言官遂交章劾鉴,致仕去。阅九年卒,年八十。

(选自《明史·何鉴传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)(3分)

A.尝按千户张文冕/罪文冕亡去至/是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与/通遂坐以事连/罚米贫不能/偿奏诉获免/

B.尝按千户张文冕罪/文冕亡去/至是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与通/遂坐以事连/罚米贫不能偿/奏诉获免/

C.尝按千户张文冕/罪文冕亡去至/是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与/通遂坐以事连罚米/贫不能/偿奏诉获免/

D.尝按千户张文冕罪/文冕亡去/至是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与通/遂坐以事连罚米/贫不能偿/奏诉获免/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)(3分)

A.御史,职官名,秦以前指史官,明清时指主管纠察的官吏。

B.荒政,遇到灾荒时,朝廷制定的为应付灾荒而采取的赈灾对策。

C.生齿,古时婴儿长出乳齿后才登入户籍,特指刚出生的婴儿。

D.豹房,明朝在京城内设置的蓄养猛兽以供皇帝玩乐的地方。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.何鉴恪尽职守,严格执法。何鉴巡视宣府、大同时查办了巡抚郑宁的副将孟玺等人的罪行,巡抚太仓时逮捕并法办了违法法令的总督太监卒。

B.何鉴一心为公,关心民生。苏、松发生水灾,何鉴开仓发放漕粮赈灾,后与侍郎徐贯一起疏通吴淞、白茆一带的许多水渠,消除此地水患。

C.何鉴做事认真,皇帝认可。孝宗发现户籍数减少,就令何鉴核查,后来何鉴上书陈述对瞒报户籍的军民的处理意见,朝廷认可。

D.何鉴不畏权势,遭遇弹劾。宁王朱宸濠想恢复护卫的职务、因渎职罢官的都督白玉想恢复官职,何鉴都坚决阻止,因为小人作祟,后被谏官弹劾。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)凤阳皇陵所在,近境取寸木法皆死,陵军多倚禁虐民。(5分)

(2)万一北寇闻之,潜使黠贼伪降,以为间谍,宁不为将来患哉?(5分)

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这两首诗歌,完成14~15题。

寒食寄京师诸弟【甲】

韦应物

雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听。

把酒看花想诸弟,杜陵①寒食草青青。

江陵使至汝州【乙】

王建

回看巴路在云间,寒食离家麦熟还。

日暮数峰青似染,商人说是汝州山。

【注】①杜陵:地名,在京城长安东南,因汉宣帝筑陵葬此而名。

14.下列对这两首诗歌的赏析,不正确的两项是(

)(

)(5分)

A.甲诗第一句写景,寒食禁火已经体现萧索的景象,兼逢阴雨,又处空斋,气候与心情双重清冷,层层加码,营造了悲凉的氛围。

B.甲诗第二句采用动静结合、虚实结合的手法描写春江、流莺等,与上一句诗人伤感的情怀对比,表现出诗人此时的孤独寂寞之情。

C.甲诗前三句中,“独”字既是上句“空”的延续,又是下句“想”的伏笔;而“想”字,既是上句“独”的生发,又统领了下句。

D.甲诗第三句与乙诗的首句都用了“看”字,甲诗用“看花”引出诗人对家乡诸弟的思念,乙诗用“看巴路”来表现诗人离出使的目的地江陵已很远。

E.乙诗最后两句用商人的话点明诗人已到汝州,两句话淡淡写出,只写行途见闻,而把情感隐藏,以此含蓄地表达诗人内心的惆怅之情。

15.甲诗的最后一句和乙诗的第二句都用了“寒食”一词,请结合诗歌简要赏析两首诗用“寒食”的妙处。(6分)

(三)名篇名句默写(5分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(5分)

(1)白居易的《琵琶行(并序)》中,“

”一句诗从视觉和听觉两方面描写了诗人送客时的萧瑟、凄冷幻境。

(2)诸葛亮的《出师表》中,作者请求后主在遇到“作奸犯科及为忠善者”要“

,

”、不要有所偏私,“使内外异法”。

(3)庄子的《逍遥游》中,为证明“小年不及大年”的道理,用“

,

”两句列举了自然界中属于“小年”范围的两种事物以及它们的特点。

第II卷

表达题

三、语言文字运用(20分)

17.下列各句中,加点的成语使用不恰当的两项是(

)(

)(3分)

A.“90后”蒋劲夫在最新的广告大片中站在篮筐之下,画面中的他一手拿篮球,眼神坚毅、目光深邃,仿佛下一秒就要扣篮,硬汉形象呼之欲出。

B.办案民警介绍,屈某因报假警曾被县公安局多次批评教育过,每次屈某都态度极好地承认错误,但喝醉酒后又会故态复萌,犯报假警的错误。

C.大气污染防治要打“持久战”,如何有效治理雾霾,燃眉之急是科学认识其形成机理,只有准确界定雾霾的内涵,才能收到治理污染的预期效果。

D.不论在现实社会还是虚拟社会,我们都要学会设身处地为别人考虑,把对他人的打扰降低到最低限度,试着去体谅和包容,不抱怨。

E.澄溪镇素有垫江“西大门”之称,在“十三五”建设中,澄溪镇将统筹规划、加快建设,切实把澄溪打造成为名正言顺的特色精品城市。

18.下列语句中,没有语病的一句是(

)(3分)

A.2016年中国快递业务量首次突破312亿件,相当于年人均快递使用量近23件。但那些被遗弃的包装袋或纸箱去向何处,鲜有人问津。

B.在保健品营销多以会议营销方式进行销售的情况下,使部分不法经营者以中老年人为销售对象利用虚假宣传进行非法营销,引发较多消费者投诉。

C.日前发射的高分一号卫星在工程商突破了多光谱与宽覆盖相结合的光学遥感等关键技术,在设计寿命上刷新了地轨卫星平均3年左右的最高记录。

D.由于目前对高利贷存在模糊认识,一些高利贷纠结即使上了法院,其超出规定部分的非法利息也被有的法院认为是借贷双方的合意而予以确认。

19.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一项是(

)(3分)

过去的走方郎中在过年时忌讳出诊,怕触霉头,

①

给双份诊费破灾才行。平时出诊,

②

有高超的医术,

③

不能主动叩病人家的门为病人施治,

④

,俗有“医不叩门,有请才行”的说法;从病人的角度看,病人

⑤

不是主动求医问药,

⑥

是很难接受医生的治疗的。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

只有

虽然

但是

因此

/

则

B

除非

即使

也

所以

如果

/

C

/

就是

还是

因而

要是

那么

D

必须

只

/

是以

不仅

还

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(4分)

王羲之生活的时代,①

,但简牍依然通用王羲之的书法作品中也因之包含着不同的书写习惯。②

,又利用当时已经成为主要书写材料的纸张特征,将其书法加以变化,形成自己独特的书法风格,并对后世的影响极大;唐代及以后的书法学习者,均以王羲之为正宗。

21.下面是北京市2017年本科提前批录取框架图,请把这个架构图转化为一段话。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字(含标点符号)。(6分)

四、作文(60分)

22.阅读下面的材料,写一篇不少于800字的文章。

近日,一位来自湖北农村的44岁育儿嫂范雨素的一篇自传《我是范雨素》引发社会关注,不仅轻松突破10万的阅读量,还让众多主流媒体为之撰文品析。有网友形容,这是“初中毕业的农民工自传刷爆白领朋友圈”。也有网友说,范雨素的文章体现了她在时代巨变中个人对待命运的态度。“活着就要做点和吃饭无关的事”,范雨素用口语化的文字大方展示了写作、阅读和自己生命的关系:“我也习惯了靠苦力谋生了,而且我对劳动并不惧怕”,面对媒体,她也不期待借助一时走红而改变命运。

对以上的内容,你有何感想?要求综合材料内容及含意,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

2016-2017学年普通高中高二下期期末教学质量检测

语文参考答案

1.B

2.D

3.A

4.B

5.(1)使用动作、神态描写表现很久没有套过野兽(1分)的王老汉看到套子的喜悦之情(1分)。

(2)从王三熟悉父亲喜欢吃的食物和去集上购买(1分)等表现王三的孝顺(1分)和对父亲不去套野猪的理解(1分)。

6.(1)①交代王老汉最终没有去套野猪而是去药材地割大草。②交代王老汉不套野猪的原因是听从了三兄弟的话,要保护野生动物。③交代政府现在对野生动物保护得很好。④交代王老汉一家现在一年的收入很高,不需要用套野兽来贴补家用了。⑤表现王老汉一家的和睦,一家人都能很平和地谈论事情。(任意四点都可,每点1分)

(2)补叙部分、点明主旨,(1分)通过母子对话交代王老汉不套野猪的具体原因,体现了现在的人对保护环境重要意义的深刻理解。(1分)

7.A

8.AC

9.①注重自修。冯其庸出身贫寒,屡次辍学,但坚持自修。②兴趣要广泛。冯其庸钟情于绘画和诗词,并坚持学习。③工作要用心。用心编写《历代文选》,被出版社看重,被毛泽东认可。④做事要坚持执着。用一年时间深夜抄写《红楼梦》,与红学研究结缘,成为红学大家。⑤要注重实地考察。为调查玄奘取经之路,20年间,冯其庸绕塔里木走了一圈,实地考察玄奘的取经之路。

10.D

11.B

12.C

13.(1)凤阳是皇陵所在地,若就近砍伐一寸树木,依据法律都应处死,护卫皇陵的士兵多依仗法律禁令残害百姓。

(2)万一北方敌寇听说这件事,暗中派狡猾的贼寇假装降服,以此来充当间谍,不就成了将来的祸患了吗

【参考译文】

何鉴,字世光,浙江新昌人。考中成化五年进士,任命为宜兴知县。征召进京任命为御史,巡按宣府、大同。弹劾巡抚郑宁以下数十人不称职,并查办副将孟玺等人的罪行。回京后又巡按太仓。总督太监卒犯法,何鉴将他逮捕并治罪,被他诬告陷害,被关入锦衣监狱。得到释放后,又巡察江北。凤阳是皇陵所在地,若就近砍伐一寸树木,依据法律都应处死,护卫皇陵的士兵多依仗法律禁令残害百姓。何鉴请求以山脚为界限,别处打柴采摘不受限制,于是制定法令。出任河南知府,赈济多年的饥荒,颁布实施十项政策措施。历任四川左、右布政使。弘治六年,以右副都御史的名义巡抚江南,并兼管杭、嘉、湖三府的税粮。苏、松发生水灾,根据实际情况自行决断,开仓发放十五万石漕粮赈灾。同侍郎徐贯一起疏通吴淞、白茆一带的许多水渠,排水入海,消除了水患。又巡抚山东,升任为刑部侍郎。因母丧离职。弘治十八年,回朝。

当时社会太平已久,人口日益增加。孝宗查看天下户籍数比建国初期反而减少了,便归罪于主管官吏渎职,决心加以整治查办。命令何鉴以原任官职兼任左佥都御史前往河南、湖广、陕西核查户口。何鉴于是上书陈述善后处理的十个问题和军民的利益与疾苦。适逢孝宗驾崩,武宗全部采纳了这些建议。正德二年任南京兵部尚书参赞机务。何鉴先前巡抚江南,曾见查办千户张文冕的罪行,张文冕畏罪逃走。到这时,张文冕向刘瑾诬陷何鉴,而刘瑾也恨何鉴不与他通好,于是因事判何鉴罪被罚米。因为家中贫困无力抵偿,上奏申诉,得以免罚。正德六年正月,召任刑部尚书。八年,宣府军押送迤北降人脱脱太等抵达京城,皇帝命令充当御马监勇士。何鉴等进言说:“现在让投降的人出入宫禁,依仗宠幸超越本分,将产生傲慢轻侮之心。万一北方敌寇听说这件事,暗中派狡猾的贼寇假装降服,充当间谍,不就成了将来的祸患了吗 ”皇帝不听从。宁王朱宸濠阴谋恢复护卫的职务,何鉴极力阻止。都督白玉因为渎职而罢免官职,就重金贿赂豹房宠臣以求恢复官职,何鉴坚决不听从。于是众宠幸的小臣教唆刺探情况的人揭发何鉴的家僮收取将校的金钱,谏官于是纷纷上奏弹劾何鉴,何鉴辞官而去。过了九年去世,终年八十岁。

14.BE

15.(1)①甲诗用“寒食”点明时间,照应题目。②甲诗最后一句寄想象于故园的寒食景色,进一步烘托诗人“想诸弟”之情,使人更感到情深意远。

(2)①乙诗用“寒食”点明诗人出使江陵的具体时间。②用“寒食”与“麦熟”照应,写诗人离家和归家的时节,以此表现诗人归心似箭的心情。(任何三点都可,每点2分)

16.(1)枫叶荻花秋瑟瑟

(2)宜付有司论其刑赏以昭陛下平明之理

(3)朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋

17.CE

18.A

19.B

20.(示例)①虽然纸张已成为主要的书写材料

②他既保留了简牍的某些写法

21.(示例)北京市2017年本科提前批录取设置A.B.C三段,并按顺序依次录取,每段均设置两个顺序志愿,每个志愿填报1所高校;其中A段录取艺术、军事类专业考生,B段录取双培和外培计划考生,C段录取农村专项计划考生。

22.(略)

A

B

C

艺术类专业

军事类专业

双培计划

外培计划

农村专项

计划

ABC

每段设置两个顺序志愿,每个志愿填报1所高校

北京市2017年本科提前批录取改革措施

第Ⅰ卷

阅读题

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

礼俗

邵凤丽

礼俗是中国传统文化的词语概括,是寓礼于俗、以礼节俗的生活文化模式。从文字学角度看,《说文解字》中记述“礼,履也,所以事神致福也”。“礼”字表示向神灵祈福的实践活动。最初的“礼”字代表着人类对祖先、神灵的祭祀实践行为。在后代的社会生活中,“礼”的意义扩展为礼仪、礼义、礼制等,并逐步渗透到社会生活的各个方面,成为构成中国传统文化的重要要素。

《说文解字》中记载“俗,习也”。“俗”的原始字义,一是指鸟不断地练习飞翔,用在人事活动上指人对某种事物的仿效,并暗含传续、习染的意义。“俗”的这种意义后来延伸为民众的习性、习惯;二是指“欲”,《释名 释言语》载“俗,欲也,俗人所欲也”。“俗”与“欲”在上古通用,俗常用作欲,表示心里的期望。

在古代文献中,“礼”与“俗”连用最早出现在《周礼》一书中。《周礼 土均》载“礼俗、丧纪、祭祀,皆以地媺恶为轻重之法而行之”。礼俗与丧纪、祭祀并用,表明礼俗是与丧纪、祭祀相类同的生活事项。

在历史进程中,习俗的产生时间要早于礼的产生时间。习俗是自发形成的社会习惯,具有朴野、驳杂的特点,往往缺乏统一性,所谓“千里不同风,百里不同俗”。随着社会的发展,在面对财富、权力分配的时候,就需要将“俗”固定化、程式化,上升为规整的、严密的、具有统一规范的“礼”。这样,圣人遵天地之序而制定“礼”,“礼”则可以对朴野的习俗进行节制、训导。礼俗建立在对习俗遵从的基础上,因此用礼俗来统御人民会得到事半功倍的效果。

从历史进程上看,中国礼俗文化从先秦时期开始萌芽,后经过两汉时期国家礼制的礼俗化之后,把礼仪观念推向庶民,加速了民间礼俗文化的定型速度,并使其成为维系秦汉以后民间社会秩序的重要手段。两宋之时,由于民俗生活的重大变迁使得礼俗文化出现了新的变革。在国家礼制加大对民间习俗吸收的同时,出现了以指导民俗生活为目的的私家礼仪著作,使得庶民礼俗获得了进一步发展的动力。但是面对近现代中国社会的剧烈转型以及西方思想的强烈冲击,近现代学人开始重新思考礼俗文化的历史价值和未来发展。

在“礼”与“俗”的关系中,自“礼”形成之后,“礼”就对习俗进行规范和制约,并根据习俗的变迁来调整自我。同时,作为“礼”产生的母体文化,“俗”亦能在礼文仪节方面对礼进行吸收利用,不断吸收礼制的周密形式,制定规范与调试民间家族社会的条例俗规。这样,“礼”与“俗”之间的互动滋养,使得礼俗文化具有了蓬勃的历史生命力。同时,礼俗作为一种特定的文化存在于人们的思想观念之中,也实践于人们的行为方式之中;它对社会的影响既深且远,人们的价值观念、行为方式无不受到它的影响和制约,因此,如何促使传统礼俗文化沿着积极健康的道路发展是关乎民族和国家未来发展的重要问题。

(选自《百科知识》,有删节)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是(

)(3分)

A.礼俗既是一个专有名词,也可以理解为“礼”“俗”两个名词,内涵丰富、覆盖面广,涵盖了中国传统文化的诸多方面。

B.“礼”字在《说文解字》中理解为“事神致福”,即表示向神灵祈福的实践活动,是将其固定化、程序化后具有统一性的习俗。

C.萌芽于先秦的礼俗在两汉时推向普通百姓,成为维系民间社会秩序的重要手段,其对当代社会的秩序仍然具有重要意义。

D.礼俗是一种特定文化,由能互动滋养的“礼”和“俗”共同构成,对社会作用深远,能影响和制约人们的价值观念和行为方式。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.在现存的文献中,“礼俗”一词最早出现在《周礼》中,然后历代传承,最终形成寓礼于俗、以礼节俗的生活文化模式。

B.“俗”既指练习、传续、习染,也指人们的期待,还可理解为人们因内心期望而仿效事物形成的某些礼节和习惯。

C.礼俗由圣人尊天地之序制定的礼对自发形成的具有朴野、驳杂特点的习俗节制、训导而得到,可以说礼俗超越了习俗的规范。

D.私家礼仪著作的目的是指导民俗生活,促进庶民礼俗的发展,这种著作由国家礼制加大对民间习俗吸收而产生。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(

)(3分)

A.“礼”字最初代表人类对祖先、神灵的祭祀实践行为,“礼”与“俗”结合后从丧纪、祭祀中独立出来,成为一种重要的生活事项。

B.习俗和礼俗是两个内容有区别的概念,习俗是自发形成的社会习惯,礼俗是建立在对习俗遵从基础之上的各种场合的礼节。

C.在“礼”与“俗”的关系中,“俗”是“礼”产生的母体文化,并且也能对礼制的周密形式进行吸收,制定规范与调试民间家族社会的条例。

D.民俗生活的变迁会使礼俗文化出现变革,因此在当代中国社会处于刚烈转型期时就要注重促进礼俗文化朝健康的方向发展。

(二)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

野猪套

袁凤玲

王三忙三火四地跑回家,喘着粗气冲爹说,“咱家苞米让野猪啃了!爹,你快下套子吧!套子是不是在仓房?我去找。”儿子到底是年轻,风一样的速度就找套子去了。

“咣”地一声,一堆套子扔在了里屋地上。(1)王老汉随手拿起一个带有锈迹的套子,眼里不由得放出光来。这些套子都是行家里手用上好的钢丝拧成的,大小不一,粗细各异,每股之间严丝合缝,虽然已经有了锈迹,但依然透着厉狠狠的感觉,似有狰狞之意。

王老汉是村里有名的跑山能手,会下各种各样的套子,有兔套子,狍套子,野猪套子,还有黑瞎子套子。王老汉最拿手的是套狍子。政策不严的时候,一个冬天下来,他能套三四个狍子外加一两只野猪,黑瞎子只是偶尔能套到,那家伙聪明,不像傻狍子,不知道躲避利害。

王三也拿起一个套子,看了看,很是奇怪地问:“爹,我这个怎么比你的细呢?”

“那是套狍子的,你把这些套子按粗细给我分出来。我把能用的修理修理。”

边整理着套子,王老汉边跟小儿子聊着天:“那年冬天,哎,对了,就这个套子套的,我套了一头野猪。那个野猪真叫大,能有二百多斤,大老远的,就看见一团黑呼呼的,我就知道我套着了,走近一看,好家伙,活的,套到野猪的前腿了。那头野猪看我来了,冲我直撩牙。我当时找了个粗棒子,照着野猪脑袋就是两下,棒子都打折了。那野猪真扛劲,竞然没趴下。”

“爹,就你自己,没叫着我三叔一起溜套子?”王三知道爹和三叔最亲,兄弟俩相差三岁,干什么都一起,现在老了,吃点好的,喝点小酒还往一起凑。

“没有,那天你三叔着急拉柴火,就没一起。我一看,不行啊,把背兜里的长把刀拿出来,就咱家过年杀猪那把刀,照着猪就是一顿捅,大概三四刀,野猪不能动弹了。把我累得呼哧呼哧,半天没起来。”

“爹,你就不怕那么大的野猪挑了你?”王三就不喜欢下套子,加上现在山上的牲口也少了,他从没自己单独下过套子。

“当时不怕,回家跟你爷爷他们一白活,你爷爷把我骂了,告诉我被套子套住的野猪最厉害,除非用枪,否则人千万别靠跟前。不过,那野猪肉真是香,解馋!”王老汉说到这还叭叽了一下嘴,似在回味。

“我就不爱吃野猪肉,肉粗,也不香啊。爹,你们吃野猪肉香,主要是平时没有肉吃,现在,想吃肉了就买,谁还爱吃呀!”

“也是,这都好几年没下套子了,看来,这个秋天我又要试试身手喽。”王老汉很有临危受命,出兵战敌的豪情。

爷俩边唠边修整着套子,吃过晚饭,王老汉上三弟家了。王三知道,爹想让三叔和他一起下套子去,老哥俩感情深着呢!

正玩着电脑游戏呢,王三看爹回来了:“爹,明天下套子我也和你们一起去,看看热闹。”

“去什么去,你把这些套子送回仓房吧!”

“送回去干什么,明天还得拿,就搁这儿吧!”

“叫你送,你就送,哪儿那么多闲嗑儿。”

这时,王三才发现老爷子情绪不大高:“爹,你咋了?哪儿不得劲?”王老汉心脏不大好,所以现在不大上山,也不大干农活。

“没咋,挺好的。我困了。”王老汉说着就回屋了。

早晨吃过饭,王三看到屋地上的套子一个都没了,就知道爹准备出发了,他也赶紧下地,可是,转了一圈也没看到爹:“妈,我爹呢?”

“你爹上药材地割大草去了。”

“什么,我爹没拿套子吗?没上西山苞米地吗?”

“没有,你爹昨晚回来跟我说不下套子了。”

“妈,什么情况,我爹受什么刺激了?”

“这孩子,怎么说话呢,没受刺激,就是你三叔劝你爹别下套子了,山上的动物越来越少了,这几年,政府保护得好,可算一点点多起来了,苞米吃就吃点儿吧!”

“那我爹手不痒痒吗?不心疼那两亩地的苞米?”

“手也瘁,心也疼,不过,你三叔说的对,山上的动物越来越少了,我们总得保护一下。你三叔到底是书记,有见识,劝你爹别下套子了,你爹这头倔驴就听你三叔的。今年卖药材最少能收入个七八万,那二亩地苞米就当敬山了。你爹昨晚说的。”

王三寻思了一下,就出去找摩托车,踹着火了,才大声说:“(2)妈,我上集给我爹买点他最爱吃的猪舌头和肥肠,你中午给我爹好好做上。”

一溜烟,走了。

(选自《小小说月刊》,有删节)

4.下列对文章的理解和鉴赏,最恰当的一项是(

)(3分)

A.文章第一段用语言、动作描写刻画急躁、慌忙的王三,表现出王三对野猪啃自家苞米的愤怒和对套野猪这件事的喜爱,初步展现本篇小说故事情节推进快速的特点。

B.王三是小说的线索人物,整篇故事都紧紧围绕王三展开,像王三与王老汉的对话,就引出王老汉对当年自己套野猪情节的叙说以及王老汉与三叔关系密切的内容等。

C.王老汉从三叔家回来内心充满怒气,所以回答王三问话时语气就比较硬,也不想回答王三询问为何要把套子放到仓房的原因,这就说明王老汉对三叔的气愤。

D.知道父亲没有去苞米地套野猪后,王三就想着去给父亲买食物,但怕母亲不同意,就先找到摩托车、踹着火后才说话,也没听母亲的回话,就“一溜烟,走了”。

5.结合文本内容简要解说文中画横线的语句的含意及作用。(5分)

(1)王老汉随手拿起一个带有锈迹的套子,眼里不由得放出光来。(2分)

(2)妈,我上集给我爹买点他最爱吃的猪舌头和肥肠,你中午给我爹好好做上。(3分)

6.文末王三与母亲的对话(“早晨吃过饭……你爹昨晚说的”)交代了哪些内容?有何重要作用?结合文本说说你的理解。(6分)

(三)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

红学大师冯其庸

卞毓方

冯其庸出身贫寒,屡因交不起学费而辍学,难为他小小年纪懂得自修,断断续续念到初中毕业。后考进无锡工专,学习纺织印染,所学非所爱,他独钟情于绘画和诗词。

一天,冯其庸和画友邵雪泥在公园与雪泥的老师——名画家诸健秋不期而遇。雪泥手里摇着一把纸扇,扇面绘有山水,诸先生拿过去,看了又看,问:“这是谁画的?”雪泥指指冯其庸。诸先生满脸惊讶,对雪泥说:“他画得比你好啊!”诸先生怜其才,得知其庸无钱拜师,特许他随意出入自己的画室。诸先生告诉其庸:“看,就是学!”

工专的张潮象先生,牵头组织了“湖山诗社”,招呼冯其庸参加。冯其庸自觉不够格,张先生讲:“你先写一首诗给我看看。”冯其庸遂以当地曾经兴旺显赫而今冷落衰败的东林书院为题,吟成四句:“东林剩有草纵横,海内何人续旧盟。今日湖山重结社,振兴绝学仗先生。”张先生看罢,一拍桌子:“清快,有诗才。”

冯其庸在工专仅仅念了一年,便再度辍学。两年后,抗战胜利,他考进无锡国专。这是他命运的拐点。在中国近代教育史上,无锡国专是很特别的学校,它规模不大,历史不长,却有着堪比西南联大的教师阵容,冯其庸在那儿接受了第一流的学问熏陶,体悟到第一等学术的境界。

1954年8月,冯其庸告别无锡,来到京城,进入中国人民大学,教授大一国文。

在京城,有一本《历代文选》破茧而出。起初只是人大大一的教材,由冯其庸主编,多人参与编辑。年复一年,学生越教越多,教材的影响越来越大。大到让中国青年出版社的名编周振甫怦然心动,鼎力促成公开出版。之后在一次中央会议上,毛主席称赞此书编得好,号召领导干部认真读一读。

冯其庸从小爱看戏,1959年,他三看汉剧《二度梅》,写了一篇评论。田汉先生读后,大为惊异,哪儿冒出来这么一位大手笔?田汉特意请这位名不见经传的小冯吃饭。那是三年困难时期,请吃饭是头等礼遇,而且是与吴晗、翦伯赞等名家共席。

1961年,中国京剧院新排历史剧《青梅煮酒论英雄》。演到“闻雷失箸”,据《三国演义》,曹操为试探刘备有无野心,说:“今天下英雄,唯使君与操耳!”刘备闻言一惊,所执匙箸落于地下。正值天雨将至,雷声大作。刘备乃从容俯首拾箸曰:“一震之威,乃至于此。”把一时失态轻轻掩过。演员表演时,却是雷声先响,“刘备”再故意把筷子碰落地上。冯其庸觉得此改动失策,连夜赶出一篇8000字长文,径投《人民日报》,很快用整版推出。此文在中国京剧院引发的反响不亚于一声惊雷,曹操的扮演者袁世海特地登门,请冯其庸给演员作报告。

早在无锡工专求学期间,师长建议他从《红楼梦》中学习做诗,他读后觉得有点“隔”,弃而不学。执教人民大学时,《红楼梦》是他的授课内容之一。“文化大革命”中,他珍藏多年的一部《红楼梦》被抄走,他托人从图书馆借出一部影印的庚辰本《石头记》,每天夜里偷偷抄录,整整抄了一年。1975年,国务院下设“《红楼梦》校订组”,调他任副组长。从此他一头钻进去,钻成了一位蜚声国际的红学大家。

为调查玄奘取经之路,1985年到2005年,20年间,冯其庸整整绕塔里木盆地走了一圈。尤可称道者。2005年8月,他以83岁高龄,登临帕米尔高原4700米的明铁盖达坂,立下玄奘东归入境山口的碑记。

西域行给了冯其庸新的学术生命。大漠孤烟,雪山绝域,一洗江南文士的锦心绣肠。冯其庸告别青灯黄卷的苦修,投身于“乘危远迈,杖策孤征”的长途役役。

(选自《读者》,有删节)

相关链接:

①冯其庸,以研究《红楼梦》闻名于世,因主持校订《红楼梦》而成为一代红学大家。(《冯其庸走完风雨学术路》)

②予少读玄奘法师传,遂仰之为师,虽万劫而不灭求学求真之心也。(冯其庸)

7.下列对材料有关内容的分析和概括,不符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.冯其庸因为在无锡工专所学非所爱,就转而学习绘画和诗词,并在一年后辍学,他的这种为追求爱好而敢于放弃的品格使他最终成为著名的红学大师。

B.冯其庸以东林书院为题的诗歌表达了对东林书院衰败以及无人为继的悲凉之情,赞美了张潮象先生像当年的东林党一样率领大家做振兴国学的工作。

C.冯其庸对戏曲有很深的研究,曾经三次观看汉剧《二度梅》并撰写评论文章,受到田汉先生的赞美,有机会与当时的名家吴晗、翦伯赞等人相识。

D.冯其庸为调查玄奘的取经之路,20年间绕塔里木走了一圈,并在83岁高龄登上海拔4700米的明铁盖达坂等,说明冯其庸做学问的认真以及实地考察的精神。

8.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(

)(

)(4分)

A.画家诸健秋看到还在无锡工专学习的冯其庸画的扇面时,“看了又看”,并特许冯其庸随意出入他的画室,说明他对冯其庸绘画的水平和才能的看重。

B.考入无锡国专是冯其庸命运的拐点,这是因为抗战胜利了,中国进入一个暂时的和平时期,冯其庸也脱离贫困,并且在学校接触到一批一流的学者。

C.1954年,冯其庸到人大教大一的国文,其主编的《历代文选》,深受学生、出版社名编辑和毛泽东等的认可,足见这本书编纂质量之高,影响之大。

D.冯其庸认为京剧《青梅煮酒论英雄》对“闻雷失箸”的改动是失策,因为小说要表现的是刘备此时的故意为之,而京剧改动后变成刘备的举止失措。

E.“不亚于一声惊雷”是中国京剧院对冯其庸发表的评论文章的反响的比喻说法,表现了冯其庸对“闻雷失箸”的深刻理解以及他对京剧的深入研究。

9.从冯其庸身上我们能够得到哪些启示?请结合文本说说你的理解。(5分)

二、古诗文阅读及默写(35分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

何鉴,字世光,浙江新昌人。成化五年进士。授宜兴知县。征拜御史,巡宣府、大同。劾巡抚郑宁以下数十人不职,按裨将孟玺等罪。还巡太仓。总督太监卒犯法,逮治之,为所构,下锦衣狱。得释,再按江北。凤阳皇陵所在,近境取寸木法皆死,陵军多倚禁虐民。鉴请以山麓为限,他樵采勿禁,遂著为令。出为河南知府。振累岁饥,条行荒政十事。历四川左、右布政使。弘治六年以右副都御史巡抚江南,兼理杭、嘉、湖三府税粮。苏、松水灾,用便宜发漕米十五万石振之。与侍郎徐贯疏吴淞、白茆诸渠,泄水入海,水患以除。复巡抚山东,迁刑部侍郎。母忧去。十八年还朝。时承平久,生齿日繁。孝宗览天下户籍数乃视国初反减,咎所司溺职,欲厘正之。敕鉴以故官兼左佥都御史往河南、湖广、陕西阅实户口。因疏善后十事及军民利病以闻。会孝宗已崩,武宗悉采纳之。正德二年拜南京兵部尚书参赞机务。鉴前抚江南,尝按千户张文冕罪文冕亡去至是构于刘瑾而瑾亦慊鉴不与通遂坐以事连罚米贫不能偿奏诉获免。六年正月,召为刑部尚书。八年,宣府送迤北降人脱脱太等至京,命充御马监勇士。鉴等上言:“今使降人出入禁中,假宠逾分,且生慢侮。万一北寇闻之,潜使黠贼伪降,以为间谍,宁不为将来患哉?”帝不听。宁王宸濠谋复护卫,鉴力遏之。都督白玉以失事罢,厚贿豹房诸幸臣求复,鉴执不从。诸幸臣嗾诇事者发鉴家僮取将校金钱,言官遂交章劾鉴,致仕去。阅九年卒,年八十。

(选自《明史·何鉴传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)(3分)

A.尝按千户张文冕/罪文冕亡去至/是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与/通遂坐以事连/罚米贫不能/偿奏诉获免/

B.尝按千户张文冕罪/文冕亡去/至是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与通/遂坐以事连/罚米贫不能偿/奏诉获免/

C.尝按千户张文冕/罪文冕亡去至/是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与/通遂坐以事连罚米/贫不能/偿奏诉获免/

D.尝按千户张文冕罪/文冕亡去/至是构于刘瑾/而瑾亦慊鉴不与通/遂坐以事连罚米/贫不能偿/奏诉获免/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(

)(3分)

A.御史,职官名,秦以前指史官,明清时指主管纠察的官吏。

B.荒政,遇到灾荒时,朝廷制定的为应付灾荒而采取的赈灾对策。

C.生齿,古时婴儿长出乳齿后才登入户籍,特指刚出生的婴儿。

D.豹房,明朝在京城内设置的蓄养猛兽以供皇帝玩乐的地方。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.何鉴恪尽职守,严格执法。何鉴巡视宣府、大同时查办了巡抚郑宁的副将孟玺等人的罪行,巡抚太仓时逮捕并法办了违法法令的总督太监卒。

B.何鉴一心为公,关心民生。苏、松发生水灾,何鉴开仓发放漕粮赈灾,后与侍郎徐贯一起疏通吴淞、白茆一带的许多水渠,消除此地水患。

C.何鉴做事认真,皇帝认可。孝宗发现户籍数减少,就令何鉴核查,后来何鉴上书陈述对瞒报户籍的军民的处理意见,朝廷认可。

D.何鉴不畏权势,遭遇弹劾。宁王朱宸濠想恢复护卫的职务、因渎职罢官的都督白玉想恢复官职,何鉴都坚决阻止,因为小人作祟,后被谏官弹劾。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)凤阳皇陵所在,近境取寸木法皆死,陵军多倚禁虐民。(5分)

(2)万一北寇闻之,潜使黠贼伪降,以为间谍,宁不为将来患哉?(5分)

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这两首诗歌,完成14~15题。

寒食寄京师诸弟【甲】

韦应物

雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听。

把酒看花想诸弟,杜陵①寒食草青青。

江陵使至汝州【乙】

王建

回看巴路在云间,寒食离家麦熟还。

日暮数峰青似染,商人说是汝州山。

【注】①杜陵:地名,在京城长安东南,因汉宣帝筑陵葬此而名。

14.下列对这两首诗歌的赏析,不正确的两项是(

)(

)(5分)

A.甲诗第一句写景,寒食禁火已经体现萧索的景象,兼逢阴雨,又处空斋,气候与心情双重清冷,层层加码,营造了悲凉的氛围。

B.甲诗第二句采用动静结合、虚实结合的手法描写春江、流莺等,与上一句诗人伤感的情怀对比,表现出诗人此时的孤独寂寞之情。

C.甲诗前三句中,“独”字既是上句“空”的延续,又是下句“想”的伏笔;而“想”字,既是上句“独”的生发,又统领了下句。

D.甲诗第三句与乙诗的首句都用了“看”字,甲诗用“看花”引出诗人对家乡诸弟的思念,乙诗用“看巴路”来表现诗人离出使的目的地江陵已很远。

E.乙诗最后两句用商人的话点明诗人已到汝州,两句话淡淡写出,只写行途见闻,而把情感隐藏,以此含蓄地表达诗人内心的惆怅之情。

15.甲诗的最后一句和乙诗的第二句都用了“寒食”一词,请结合诗歌简要赏析两首诗用“寒食”的妙处。(6分)

(三)名篇名句默写(5分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(5分)

(1)白居易的《琵琶行(并序)》中,“

”一句诗从视觉和听觉两方面描写了诗人送客时的萧瑟、凄冷幻境。

(2)诸葛亮的《出师表》中,作者请求后主在遇到“作奸犯科及为忠善者”要“

,

”、不要有所偏私,“使内外异法”。

(3)庄子的《逍遥游》中,为证明“小年不及大年”的道理,用“

,

”两句列举了自然界中属于“小年”范围的两种事物以及它们的特点。

第II卷

表达题

三、语言文字运用(20分)

17.下列各句中,加点的成语使用不恰当的两项是(

)(

)(3分)

A.“90后”蒋劲夫在最新的广告大片中站在篮筐之下,画面中的他一手拿篮球,眼神坚毅、目光深邃,仿佛下一秒就要扣篮,硬汉形象呼之欲出。

B.办案民警介绍,屈某因报假警曾被县公安局多次批评教育过,每次屈某都态度极好地承认错误,但喝醉酒后又会故态复萌,犯报假警的错误。

C.大气污染防治要打“持久战”,如何有效治理雾霾,燃眉之急是科学认识其形成机理,只有准确界定雾霾的内涵,才能收到治理污染的预期效果。

D.不论在现实社会还是虚拟社会,我们都要学会设身处地为别人考虑,把对他人的打扰降低到最低限度,试着去体谅和包容,不抱怨。

E.澄溪镇素有垫江“西大门”之称,在“十三五”建设中,澄溪镇将统筹规划、加快建设,切实把澄溪打造成为名正言顺的特色精品城市。

18.下列语句中,没有语病的一句是(

)(3分)

A.2016年中国快递业务量首次突破312亿件,相当于年人均快递使用量近23件。但那些被遗弃的包装袋或纸箱去向何处,鲜有人问津。

B.在保健品营销多以会议营销方式进行销售的情况下,使部分不法经营者以中老年人为销售对象利用虚假宣传进行非法营销,引发较多消费者投诉。

C.日前发射的高分一号卫星在工程商突破了多光谱与宽覆盖相结合的光学遥感等关键技术,在设计寿命上刷新了地轨卫星平均3年左右的最高记录。

D.由于目前对高利贷存在模糊认识,一些高利贷纠结即使上了法院,其超出规定部分的非法利息也被有的法院认为是借贷双方的合意而予以确认。

19.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一项是(

)(3分)

过去的走方郎中在过年时忌讳出诊,怕触霉头,

①

给双份诊费破灾才行。平时出诊,

②

有高超的医术,

③

不能主动叩病人家的门为病人施治,

④

,俗有“医不叩门,有请才行”的说法;从病人的角度看,病人

⑤

不是主动求医问药,

⑥

是很难接受医生的治疗的。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

只有

虽然

但是

因此

/

则

B

除非

即使

也

所以

如果

/

C

/

就是

还是

因而

要是

那么

D

必须

只

/

是以

不仅

还

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(4分)

王羲之生活的时代,①

,但简牍依然通用王羲之的书法作品中也因之包含着不同的书写习惯。②

,又利用当时已经成为主要书写材料的纸张特征,将其书法加以变化,形成自己独特的书法风格,并对后世的影响极大;唐代及以后的书法学习者,均以王羲之为正宗。

21.下面是北京市2017年本科提前批录取框架图,请把这个架构图转化为一段话。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字(含标点符号)。(6分)

四、作文(60分)

22.阅读下面的材料,写一篇不少于800字的文章。

近日,一位来自湖北农村的44岁育儿嫂范雨素的一篇自传《我是范雨素》引发社会关注,不仅轻松突破10万的阅读量,还让众多主流媒体为之撰文品析。有网友形容,这是“初中毕业的农民工自传刷爆白领朋友圈”。也有网友说,范雨素的文章体现了她在时代巨变中个人对待命运的态度。“活着就要做点和吃饭无关的事”,范雨素用口语化的文字大方展示了写作、阅读和自己生命的关系:“我也习惯了靠苦力谋生了,而且我对劳动并不惧怕”,面对媒体,她也不期待借助一时走红而改变命运。

对以上的内容,你有何感想?要求综合材料内容及含意,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

2016-2017学年普通高中高二下期期末教学质量检测

语文参考答案

1.B

2.D

3.A

4.B

5.(1)使用动作、神态描写表现很久没有套过野兽(1分)的王老汉看到套子的喜悦之情(1分)。

(2)从王三熟悉父亲喜欢吃的食物和去集上购买(1分)等表现王三的孝顺(1分)和对父亲不去套野猪的理解(1分)。

6.(1)①交代王老汉最终没有去套野猪而是去药材地割大草。②交代王老汉不套野猪的原因是听从了三兄弟的话,要保护野生动物。③交代政府现在对野生动物保护得很好。④交代王老汉一家现在一年的收入很高,不需要用套野兽来贴补家用了。⑤表现王老汉一家的和睦,一家人都能很平和地谈论事情。(任意四点都可,每点1分)

(2)补叙部分、点明主旨,(1分)通过母子对话交代王老汉不套野猪的具体原因,体现了现在的人对保护环境重要意义的深刻理解。(1分)

7.A

8.AC

9.①注重自修。冯其庸出身贫寒,屡次辍学,但坚持自修。②兴趣要广泛。冯其庸钟情于绘画和诗词,并坚持学习。③工作要用心。用心编写《历代文选》,被出版社看重,被毛泽东认可。④做事要坚持执着。用一年时间深夜抄写《红楼梦》,与红学研究结缘,成为红学大家。⑤要注重实地考察。为调查玄奘取经之路,20年间,冯其庸绕塔里木走了一圈,实地考察玄奘的取经之路。

10.D

11.B

12.C

13.(1)凤阳是皇陵所在地,若就近砍伐一寸树木,依据法律都应处死,护卫皇陵的士兵多依仗法律禁令残害百姓。

(2)万一北方敌寇听说这件事,暗中派狡猾的贼寇假装降服,以此来充当间谍,不就成了将来的祸患了吗

【参考译文】

何鉴,字世光,浙江新昌人。考中成化五年进士,任命为宜兴知县。征召进京任命为御史,巡按宣府、大同。弹劾巡抚郑宁以下数十人不称职,并查办副将孟玺等人的罪行。回京后又巡按太仓。总督太监卒犯法,何鉴将他逮捕并治罪,被他诬告陷害,被关入锦衣监狱。得到释放后,又巡察江北。凤阳是皇陵所在地,若就近砍伐一寸树木,依据法律都应处死,护卫皇陵的士兵多依仗法律禁令残害百姓。何鉴请求以山脚为界限,别处打柴采摘不受限制,于是制定法令。出任河南知府,赈济多年的饥荒,颁布实施十项政策措施。历任四川左、右布政使。弘治六年,以右副都御史的名义巡抚江南,并兼管杭、嘉、湖三府的税粮。苏、松发生水灾,根据实际情况自行决断,开仓发放十五万石漕粮赈灾。同侍郎徐贯一起疏通吴淞、白茆一带的许多水渠,排水入海,消除了水患。又巡抚山东,升任为刑部侍郎。因母丧离职。弘治十八年,回朝。

当时社会太平已久,人口日益增加。孝宗查看天下户籍数比建国初期反而减少了,便归罪于主管官吏渎职,决心加以整治查办。命令何鉴以原任官职兼任左佥都御史前往河南、湖广、陕西核查户口。何鉴于是上书陈述善后处理的十个问题和军民的利益与疾苦。适逢孝宗驾崩,武宗全部采纳了这些建议。正德二年任南京兵部尚书参赞机务。何鉴先前巡抚江南,曾见查办千户张文冕的罪行,张文冕畏罪逃走。到这时,张文冕向刘瑾诬陷何鉴,而刘瑾也恨何鉴不与他通好,于是因事判何鉴罪被罚米。因为家中贫困无力抵偿,上奏申诉,得以免罚。正德六年正月,召任刑部尚书。八年,宣府军押送迤北降人脱脱太等抵达京城,皇帝命令充当御马监勇士。何鉴等进言说:“现在让投降的人出入宫禁,依仗宠幸超越本分,将产生傲慢轻侮之心。万一北方敌寇听说这件事,暗中派狡猾的贼寇假装降服,充当间谍,不就成了将来的祸患了吗 ”皇帝不听从。宁王朱宸濠阴谋恢复护卫的职务,何鉴极力阻止。都督白玉因为渎职而罢免官职,就重金贿赂豹房宠臣以求恢复官职,何鉴坚决不听从。于是众宠幸的小臣教唆刺探情况的人揭发何鉴的家僮收取将校的金钱,谏官于是纷纷上奏弹劾何鉴,何鉴辞官而去。过了九年去世,终年八十岁。

14.BE

15.(1)①甲诗用“寒食”点明时间,照应题目。②甲诗最后一句寄想象于故园的寒食景色,进一步烘托诗人“想诸弟”之情,使人更感到情深意远。

(2)①乙诗用“寒食”点明诗人出使江陵的具体时间。②用“寒食”与“麦熟”照应,写诗人离家和归家的时节,以此表现诗人归心似箭的心情。(任何三点都可,每点2分)

16.(1)枫叶荻花秋瑟瑟

(2)宜付有司论其刑赏以昭陛下平明之理

(3)朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋

17.CE

18.A

19.B

20.(示例)①虽然纸张已成为主要的书写材料

②他既保留了简牍的某些写法

21.(示例)北京市2017年本科提前批录取设置A.B.C三段,并按顺序依次录取,每段均设置两个顺序志愿,每个志愿填报1所高校;其中A段录取艺术、军事类专业考生,B段录取双培和外培计划考生,C段录取农村专项计划考生。

22.(略)

A

B

C

艺术类专业

军事类专业

双培计划

外培计划

农村专项

计划

ABC

每段设置两个顺序志愿,每个志愿填报1所高校

北京市2017年本科提前批录取改革措施

同课章节目录