语文八年级上语文版1.3《星星变奏曲》课件(60张)

文档属性

| 名称 | 语文八年级上语文版1.3《星星变奏曲》课件(60张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-08-23 07:40:33 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。 江河星星变奏曲著有诗集《从这里开始》、《太阳和他的反光》等,以《祖国啊,祖国》、《纪念碑》、《星星变奏曲》等成为朦胧诗的代表诗人。 江河(1949—),原名:于友泽,北京人。 1968年高中毕业。1980年在《上海文学》发表处女作《星星变奏曲》著有诗歌《纪念碑》、《我歌颂一个人》 他在诗作当中灌注了厚重的历史感,以《纪念碑》等政治抒情诗和古代神话组诗《太阳和它的反光》赢得社会瞩目。 朦胧诗 是新时期的一个非常重要的文学流派,是文革后期一群自我意识开始觉醒的文学 青年,利用诗歌的形式对现实进行反思和追求诗歌独立的审美价值的产物。 这首诗体现了朦胧诗的一些典型特征。 朦胧诗,作为一个独特的诗学概念,它指称的是以舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、方含、食指、多多等为代表的一批“文革”中成长起来的青年诗人的具有探索性的新诗潮。朦胧诗孕育于“文化大革命”时期的“地下文学”。食指(郭路生)、芒充(姜世伟)、多多(栗世征)等在“文革”中就已经开始了新的探索,其后有江河等诗人加入。他们的诗以手抄形式流传。1979年《诗刊》发表了舒婷的《致橡树》《祖国啊,我亲爱的祖国》等,1980年又以“青春诗会”形式集中推出了1 7位朦胧诗人的作品和诗歌宣言。朦胧诗随即成为一股诗歌潮流,并且涌现了一大批广为流传的代表性作品。

“文革”十年间,新中国政治、经济、文化各方面处于动荡状态,诗人们在迷惘和清醒、痛苦和庄严、失落和寻找、追悔和重建的感伤诗情中试图建构一个新的诗学主题。“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”这句诗正是朦胧诗潮的缩影。

朦胧诗—改新诗明白如话的特点,内容含蓄隽永。它强调诗人的自我意识,往往借助象征、比喻、错觉、幻觉等手法,变诗的单一形象为多层次的意象迭加,给诗蒙上一层朦胧色彩,创造一种朦胧的意境,从而引发人们的好奇心和想象力,使人获得特殊的审美享受。

意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的重要特征。 黑夜给了我黑色的眼睛, 我却用它寻找光明。 远和近 你, 一会看我,一会看云。 我觉得,你看我时很远, 你看云时很近。 一代人顾城是我国新时期朦胧诗派的代表人物,被称为以一颗童心看世界的“童话诗人”。

但是,在顾城充满梦幻和童稚的诗中,却充溢着成年人的忧伤。这忧伤淡淡的,因为这不仅是诗人的忧伤,而是一代人觉醒后的忧伤。

朦胧诗代表诗人的代表作 北岛:卑鄙是卑鄙者的通行证。

高尚是高尚者的墓志铭。

看吧,那镀金的天空中.

飘满了死者弯曲的倒影。

告诉你吧,世界。我-不-相-信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算作第一千零一名。

我不相信天是蓝的,

我不相信雷的回声,

我不相信梦是假的。

我不相信死无报应。

新的转机和闪闪的星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。

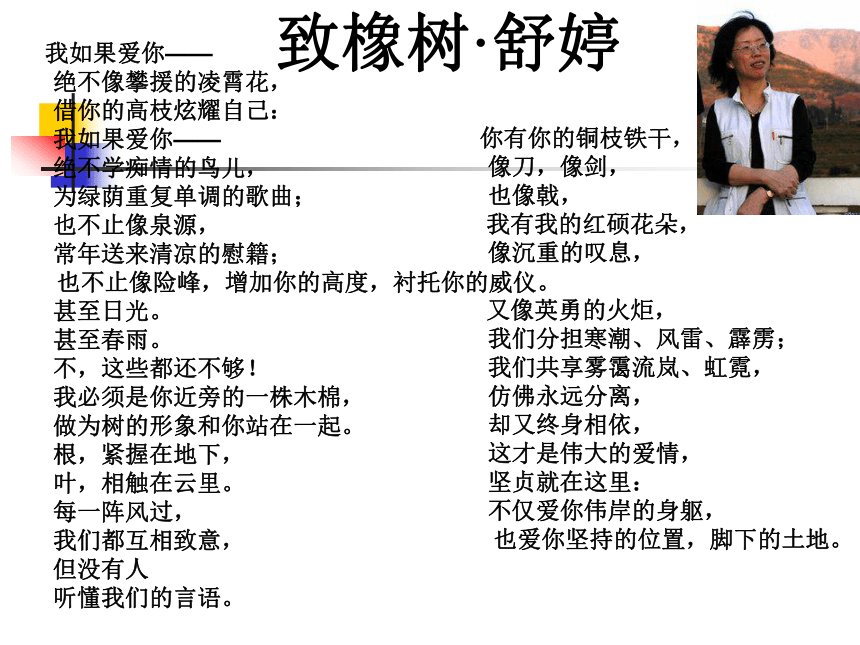

北岛《 回答 》 这首诗表达了青年人在“文化大革命”中的苦闷、思考和叛逆精神,同时也抒发了对未来的希望。这首诗可称为朦胧诗的代表作之一。致橡树·舒婷 我如果爱你—— 绝不像攀援的凌霄花, 借你的高枝炫耀自己: 我如果爱你—— 绝不学痴情的鸟儿, 为绿荫重复单调的歌曲; 也不止像泉源, 常年送来清凉的慰籍; 也不止像险峰,增加你的高度,衬托你的威仪。 甚至日光。 甚至春雨。 不,这些都还不够! 我必须是你近旁的一株木棉, 做为树的形象和你站在一起。 根,紧握在地下, 叶,相触在云里。 每一阵风过, 我们都互相致意, 但没有人 听懂我们的言语。 你有你的铜枝铁干, 像刀,像剑, 也像戟,

我有我的红硕花朵, 像沉重的叹息,

又像英勇的火炬, 我们分担寒潮、风雷、霹雳; 我们共享雾霭流岚、虹霓, 仿佛永远分离, 却又终身相依, 这才是伟大的爱情, 坚贞就在这里: 不仅爱你伟岸的身躯, 也爱你坚持的位置,脚下的土地。《致橡树》热情而坦城地歌唱了诗人的人格理想,深情相对的橡树和木棉,可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。可以合理地引申出对人与人之间相互同情、相互理解、相互信任,同时又以平等的地位各自独立这种道德理想。

舒 婷《双 桅 船》 不怕天涯海角

岂在朝朝夕夕 你在我的航程上 我在你的视线里 舒婷《神女峰》

与其在悬崖上展览千年 不如在爱人肩头痛哭一晚

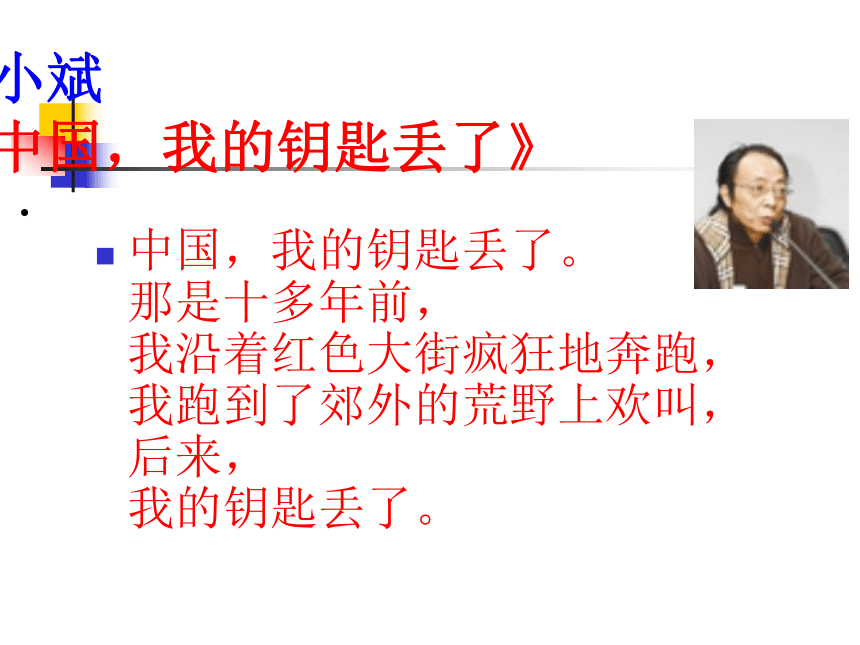

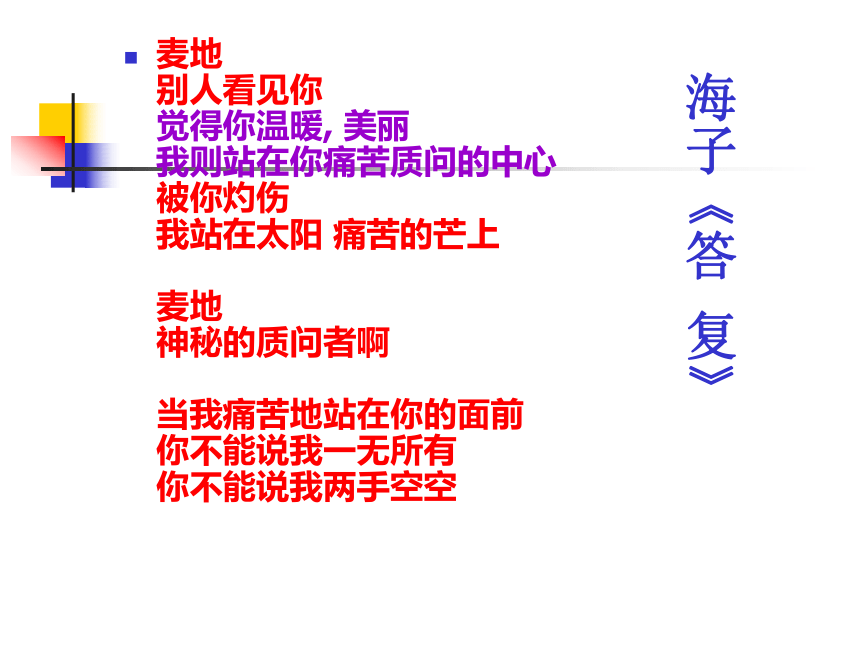

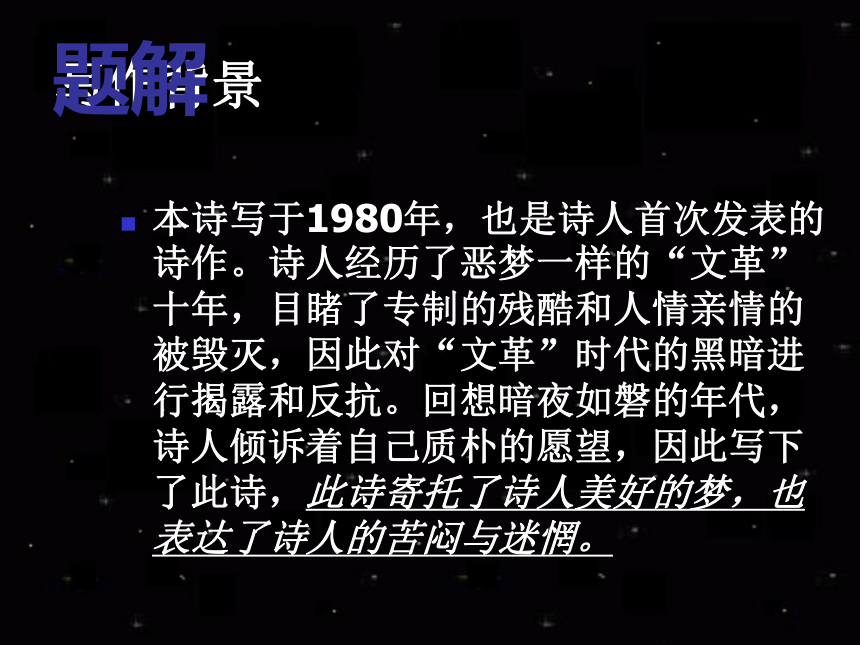

梁小斌 《中国,我的钥匙丢了》中国,我的钥匙丢了。 那是十多年前, 我沿着红色大街疯狂地奔跑, 我跑到了郊外的荒野上欢叫, 后来, 我的钥匙丢了。 麦地 别人看见你 觉得你温暖, 美丽 我则站在你痛苦质问的中心 被你灼伤 我站在太阳 痛苦的芒上 麦地 神秘的质问者啊 当我痛苦地站在你的面前 你不能说我一无所有 你不能说我两手空空 海子《答 复》写作背景本诗写于1980年,也是诗人首次发表的诗作。诗人经历了恶梦一样的“文革”十年,目睹了专制的残酷和人情亲情的被毁灭,因此对“文革”时代的黑暗进行揭露和反抗。回想暗夜如磐的年代,诗人倾诉着自己质朴的愿望,因此写下了此诗,此诗寄托了诗人美好的梦,也表达了诗人的苦闷与迷惘。题解题解 《星星变奏曲》上下两节,共同以星星为意象,表现追求光明的主题,并且结构对称,基本句式、修辞手法和一些用语也相同或相近具有同样的韵律。

但诗的上节与下节相比,情境、意味发生变化并形成强烈对照、基本句式和一些用语也有所变异,使上下两节诗构成主题与变奏的关系。积累词语:静谧 mì 闪烁shuò

朦胧 ménglóng 憧憬 chōngj?ng

劫jié难 凝望 níng

颤chàn动 覆fù盖听读课文,赏析课文

赏析角度

意象、情感、写法、语言

感知诗歌内容。 要求:

1、感情饱满 2、注意音量、语速和诗歌内趋力的和谐江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

第1节星星变奏曲 谁不愿意

每天

都是一首诗

每个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞的燃烧

寻找星星点点的希望

第2节谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星提示:

冻僵的夜晚、风,比喻苦难寒冷的现实。

瘦小的星,比喻艰苦的历程中仅存下的自由和温暖谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方提示:

飘动的旗子比喻自由快乐、成功的喜悦。

火比喻诗人为了追求光明燃烧自己。如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

谁不愿意

每天

都是一首诗

每一个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动

谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧 星星变奏曲

江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻求星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方 星星变奏曲

江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰1、“如果”是表 关系的关联词,可见诗歌开头给我们交代了一个怎样的现实环境?黑暗笼罩着大地。假设2、诗人借助 寻找黑暗中遥远的安慰。星星象征黑暗中的光明和微弱的希望。可见,“星星”在这里有何深刻含义?3、诗人渴望的生活是怎样的?星星谁不愿意

每天

都是一首诗

每一个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动 美好的生活就像诗一样,它是明亮的,甜蜜的。(1)这是怎样的生活?谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动(3)这是怎样的世界? 这是一个如夏夜般柔美的理想世界,它安宁、平静、温馨。(2)柔软得像一片湖 这个比喻给你怎样的感受?

把夜晚的安宁平静柔和温馨和自由自在用形象的语言表达出来,给人以温柔如梦的美好感觉。 谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧

(1)这是怎样的世界?这是一个春天般温馨迷人,充满生机

的理想世界。 (2)“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,表现了怎样的意境? “鸟落满枝头”、“星星落满天空”在形态上都指密集在一起,有相似之处,因此勾起诗人的联想与类比。而春天“鸟落满枝头”的景象比夜空繁星满天的情形,更显生机,更富有直观的动感和美感。二者生动地表现了“光明”的美好。(3)“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗在语意上存在着怎样的关系?诗人为什么用“闪闪烁烁”来形容声音?

:“闪闪烁烁的声音从远方飘来”从听觉上描写声音的隐约,“一团团白丁香胧胧” 从视觉上描写白丁香的朦胧。它们将人们带入一种令人陶醉的朦胧美好的意境,表现了“春天”之美,“光明”之美

诗人用“闪闪烁烁”来形容声音,采用了通感的修辞手法,因为声音一会儿入耳,一会儿消失,一会儿清晰, 一会儿模糊的感觉与视觉上“闪闪烁烁”的感觉是相通的。这是以形容视觉的词语来表现听觉,以视觉感来突出对声音的时断时续、隐隐约约的真切感觉。

通感是人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、

味觉、触觉等)通过比喻或形容沟通起来的修

辞方式。例:

A、微风过处,送来屡屡清香,仿佛远处高楼上

渺茫的歌声似的。(嗅觉移植为听觉)

B、塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的

旋律,如梵阿玲上奏着的名曲。(视觉移植为听

觉)

通感 这里是视觉移植为听觉,以声音时断时续、隐隐约约的真切感受来突出“朦朦胧胧”的白丁香的视觉形象。运用通感的修辞手法是诗歌创作常用的手法。(4)、第一节诗中描绘的意象有哪些?构成怎样的意境?表达作者怎样的感情?意象: 甜蜜、温馨、自由幸福、充满生机表达了诗人对美好世界的热烈向往星星、诗、蜜蜂、萤火虫、睡莲、春天、鸟、白丁香等意境:如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望 同样是交代现实环境,与第一节前四句

相比有何不同?更加具体:寒冷、寂寞(5)、比较第二节诗中描绘的意象有什么不同。谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

(1)展示了怎样的生活?这是让诗人感到心灵颤抖和冰冷压抑的苦难的现实世界。谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星(2)体会其中蕴含的感情?这是个冰冷的社会,它无情地摧残着

人们本已十分渺茫的希望。

如果大地的每个角落都充满光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

(3)此处星星为何要颤抖呢?

“每一首诗都是一群颤抖的星星”用暗喻的手法,表明“苦难的诗”所受到的束缚,这种不自由带来的就是心灵的寒冷孤寂。星星是不会颤抖的,实指人的心灵在颤抖。生活的压抑和束缚,得不到自由,使人心得不到温暖。

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候--升起

去照亮太阳照不到的地方

(4)风吹落一颗又一颗瘦小的星怎样理解?“瘦小的星”比喻并象征人们对光明的微茫的希望。不仅太阳失去了,连“瘦小的星”也被“一颗又一颗”地吹落,可见“夜”的黑暗沉沉、猖獗肆虐和冷酷无情。

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方 (1)你能读出这里象征的意义吗?旗子,象征这自由和胜利;火、星星,是光明的象征,表达了诗人渴望自由和光明的早日来临。 意象:意境:

表达了诗人对黑暗现实强烈否定。第二节诗中描绘的意象有哪些?构成怎样的意境?表达作者怎样的感情?夜、冰雪、苦难的诗、颤抖的星星、僵硬的土地、 瘦小的星星等凄苦、寒冷、孤寂、压抑一类是美好温馨的:如,星星、诗、蜜蜂、萤火虫、湖、睡莲、春天、鸟、白丁香等;

一类是冰冷黑暗的:如,夜、冰雪、冻僵的夜晚、僵硬的土地、被风吹落的星星等2、请你找出诗句中出现的一些物象。这些物象可以分成几类?各自象征什么?象征光明、美好的理想世界象征黑暗、残酷的现实世界知识:这首诗采用变奏曲的结构,什么叫变奏曲? 变奏曲是音乐术语。这首诗是借用此术语来说的,具体特征有以下两点:②围绕一个主题与主要意象变换情境①诗的上下两节结构相称,基本手法

和用语相同或相近变奏作为作曲的基本技巧之一,即通过装饰,改变时值或节奏,使音乐保持原有的基本轮廓而以变化的面貌出现,读诗时要体会诗歌的变奏效果如何形成。 都用“如果-----谁还需要---还会---”开头;从第五行看,有变化,用“谁不愿意”和“谁愿意” 比较一下两节诗之间的结构、句式有和异同?结构相同、句式相近第一节:谁还需要……谁还会……谁不愿

意……谁不愿意……第二节:谁还需要……谁都会……谁愿

意……谁愿意……肯定式否定式体会“星星”在两节中所表现出来的情境有哪些不同:第一节:星星是黑暗中遥远的安慰。由“如果”引出一系列条件句,写出诗人向往的光明世界。第二节由对光明的向往转向对现实的否定,情境由温馨转为严酷。最后,表现诗人为追求光明而献身的决心。探究:如何理解“寂寞地燃烧”? 这个世界是寒冷的,寂寞的,你可能看不到一丝光芒,唯有燃烧自己,才能点亮心中的光明和希望,这是一种坚持,对信念的永不放弃。虽然身陷黑暗、孤独的世界,但作者没有放弃,而是通过牺牲奉献自己来寻找光明、希望。讨论 1、诗中的星星象征什么?诗人反复咏叹星星表达了怎样的渴望? 即诗意、春天、温暖、希望和自由等生活中最美好的东西,但诗中的“星星”又有其特定的情境和意味,即它所显现的不是阳光普照的光明,而是茫茫黑夜中闪现的点点光明,寄托了诗人在现实中执着追求的理想。为了希望,他愿意燃烧自己。

诗人反复咏叹星星,表达了内心怎样的渴望? 对光明的渴望向往。研讨与练习1、这首诗为什么题为《星星变奏曲》? 这是借用音乐术语来说的,它提示这首诗是围绕一个主题与主要意象变换情境,委婉抒情。 诗的上下两节结构相称,基本手法和用语相同或相近,有同样的韵律。但上下两节的情境,意味发生了变化,如用“谁不愿意”和“谁愿意”就不同了。(句式、词语)这种情形如同音乐,两段变奏曲在保持基本轮廓的基础上出现一点变化。 具有朦胧诗的语言特色:多用象征、比喻的修辞手法,具有不透明性和多义性,使得诗歌含蓄朦胧。语言特色这首诗表达了什么主题?表达的是对黑暗冰冷的现实的否定,抒发了诗人对理想的向往追求,以及虽然迷茫失落而不失坚定的希望。 星星变奏曲 光明理想幸福美好星星 温馨美好 寒冷严酷向往光明否定现实小结:全诗有两种意境:一种是光明与美好的,一种是寒冷和残酷的。光明和美好的意境是诗人所追求和向往的,而寒冷和残酷的意境是诗人所厌弃和憎恶的,但也是诗人所生活的现实环境。

诗中的星星象征着光明,象征着美好的事物,诗人反复咏叹星星表达了内心他对光明的渴望 。

体验与反思:1、即使在厄运中,诗人依然向往光明、自由和美。你怎样看待自己所处的环境的呢?你会始终不渝地自我激励吗?

2、你的希望是明晰的还是渺茫的?你准备怎么做? 有人说:一个聪明的民族,是一个敢于反思敢于正视自我的民族。朦胧诗潮就是对过去时代的沉痛反思,有着厚厚的历史感。民族要进步,尚且需要反思,何况是我们个人呢?让我们时刻反思,时刻提醒自己“不要再一次踏进同一条河里”。结束语: 从明天起,做一个幸福的人 ??喂马,劈柴,周游世界 ??从明天起,关心粮食和蔬菜 ??我有一所房子,面朝大海,春暖花开 ????

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福 ??那幸福的闪电告诉我的 ??我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字 ??陌生人,我也为你祝福 ??愿你有一个灿烂的前程 ??愿你有情人终成眷属 ??愿你在尘世获得幸福

??我只愿面朝大海,春暖花开 面朝大海,春暖花开 海子 再见!

“文革”十年间,新中国政治、经济、文化各方面处于动荡状态,诗人们在迷惘和清醒、痛苦和庄严、失落和寻找、追悔和重建的感伤诗情中试图建构一个新的诗学主题。“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”这句诗正是朦胧诗潮的缩影。

朦胧诗—改新诗明白如话的特点,内容含蓄隽永。它强调诗人的自我意识,往往借助象征、比喻、错觉、幻觉等手法,变诗的单一形象为多层次的意象迭加,给诗蒙上一层朦胧色彩,创造一种朦胧的意境,从而引发人们的好奇心和想象力,使人获得特殊的审美享受。

意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的重要特征。 黑夜给了我黑色的眼睛, 我却用它寻找光明。 远和近 你, 一会看我,一会看云。 我觉得,你看我时很远, 你看云时很近。 一代人顾城是我国新时期朦胧诗派的代表人物,被称为以一颗童心看世界的“童话诗人”。

但是,在顾城充满梦幻和童稚的诗中,却充溢着成年人的忧伤。这忧伤淡淡的,因为这不仅是诗人的忧伤,而是一代人觉醒后的忧伤。

朦胧诗代表诗人的代表作 北岛:卑鄙是卑鄙者的通行证。

高尚是高尚者的墓志铭。

看吧,那镀金的天空中.

飘满了死者弯曲的倒影。

告诉你吧,世界。我-不-相-信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算作第一千零一名。

我不相信天是蓝的,

我不相信雷的回声,

我不相信梦是假的。

我不相信死无报应。

新的转机和闪闪的星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。

北岛《 回答 》 这首诗表达了青年人在“文化大革命”中的苦闷、思考和叛逆精神,同时也抒发了对未来的希望。这首诗可称为朦胧诗的代表作之一。致橡树·舒婷 我如果爱你—— 绝不像攀援的凌霄花, 借你的高枝炫耀自己: 我如果爱你—— 绝不学痴情的鸟儿, 为绿荫重复单调的歌曲; 也不止像泉源, 常年送来清凉的慰籍; 也不止像险峰,增加你的高度,衬托你的威仪。 甚至日光。 甚至春雨。 不,这些都还不够! 我必须是你近旁的一株木棉, 做为树的形象和你站在一起。 根,紧握在地下, 叶,相触在云里。 每一阵风过, 我们都互相致意, 但没有人 听懂我们的言语。 你有你的铜枝铁干, 像刀,像剑, 也像戟,

我有我的红硕花朵, 像沉重的叹息,

又像英勇的火炬, 我们分担寒潮、风雷、霹雳; 我们共享雾霭流岚、虹霓, 仿佛永远分离, 却又终身相依, 这才是伟大的爱情, 坚贞就在这里: 不仅爱你伟岸的身躯, 也爱你坚持的位置,脚下的土地。《致橡树》热情而坦城地歌唱了诗人的人格理想,深情相对的橡树和木棉,可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。可以合理地引申出对人与人之间相互同情、相互理解、相互信任,同时又以平等的地位各自独立这种道德理想。

舒 婷《双 桅 船》 不怕天涯海角

岂在朝朝夕夕 你在我的航程上 我在你的视线里 舒婷《神女峰》

与其在悬崖上展览千年 不如在爱人肩头痛哭一晚

梁小斌 《中国,我的钥匙丢了》中国,我的钥匙丢了。 那是十多年前, 我沿着红色大街疯狂地奔跑, 我跑到了郊外的荒野上欢叫, 后来, 我的钥匙丢了。 麦地 别人看见你 觉得你温暖, 美丽 我则站在你痛苦质问的中心 被你灼伤 我站在太阳 痛苦的芒上 麦地 神秘的质问者啊 当我痛苦地站在你的面前 你不能说我一无所有 你不能说我两手空空 海子《答 复》写作背景本诗写于1980年,也是诗人首次发表的诗作。诗人经历了恶梦一样的“文革”十年,目睹了专制的残酷和人情亲情的被毁灭,因此对“文革”时代的黑暗进行揭露和反抗。回想暗夜如磐的年代,诗人倾诉着自己质朴的愿望,因此写下了此诗,此诗寄托了诗人美好的梦,也表达了诗人的苦闷与迷惘。题解题解 《星星变奏曲》上下两节,共同以星星为意象,表现追求光明的主题,并且结构对称,基本句式、修辞手法和一些用语也相同或相近具有同样的韵律。

但诗的上节与下节相比,情境、意味发生变化并形成强烈对照、基本句式和一些用语也有所变异,使上下两节诗构成主题与变奏的关系。积累词语:静谧 mì 闪烁shuò

朦胧 ménglóng 憧憬 chōngj?ng

劫jié难 凝望 níng

颤chàn动 覆fù盖听读课文,赏析课文

赏析角度

意象、情感、写法、语言

感知诗歌内容。 要求:

1、感情饱满 2、注意音量、语速和诗歌内趋力的和谐江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

第1节星星变奏曲 谁不愿意

每天

都是一首诗

每个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞的燃烧

寻找星星点点的希望

第2节谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星提示:

冻僵的夜晚、风,比喻苦难寒冷的现实。

瘦小的星,比喻艰苦的历程中仅存下的自由和温暖谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方提示:

飘动的旗子比喻自由快乐、成功的喜悦。

火比喻诗人为了追求光明燃烧自己。如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰

谁不愿意

每天

都是一首诗

每一个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动

谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动

谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧 星星变奏曲

江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻求星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方 星星变奏曲

江河如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在夜里凝望

寻找遥远的安慰1、“如果”是表 关系的关联词,可见诗歌开头给我们交代了一个怎样的现实环境?黑暗笼罩着大地。假设2、诗人借助 寻找黑暗中遥远的安慰。星星象征黑暗中的光明和微弱的希望。可见,“星星”在这里有何深刻含义?3、诗人渴望的生活是怎样的?星星谁不愿意

每天

都是一首诗

每一个字都是一颗星

像蜜蜂在心头颤动 美好的生活就像诗一样,它是明亮的,甜蜜的。(1)这是怎样的生活?谁不愿意,有一个柔软的晚上

柔软得像一片湖

萤火虫和星星在睡莲丛中游动(3)这是怎样的世界? 这是一个如夏夜般柔美的理想世界,它安宁、平静、温馨。(2)柔软得像一片湖 这个比喻给你怎样的感受?

把夜晚的安宁平静柔和温馨和自由自在用形象的语言表达出来,给人以温柔如梦的美好感觉。 谁不喜欢春天,鸟落满枝头

像星星落满天空

闪闪烁烁的声音从远方飘来

一团团白丁香朦朦胧胧

(1)这是怎样的世界?这是一个春天般温馨迷人,充满生机

的理想世界。 (2)“鸟落满枝头”与“星星落满天空”的联想与类比,表现了怎样的意境? “鸟落满枝头”、“星星落满天空”在形态上都指密集在一起,有相似之处,因此勾起诗人的联想与类比。而春天“鸟落满枝头”的景象比夜空繁星满天的情形,更显生机,更富有直观的动感和美感。二者生动地表现了“光明”的美好。(3)“闪闪烁烁的声音从远方飘来”与“一团团白丁香朦朦胧胧”这两句诗在语意上存在着怎样的关系?诗人为什么用“闪闪烁烁”来形容声音?

:“闪闪烁烁的声音从远方飘来”从听觉上描写声音的隐约,“一团团白丁香胧胧” 从视觉上描写白丁香的朦胧。它们将人们带入一种令人陶醉的朦胧美好的意境,表现了“春天”之美,“光明”之美

诗人用“闪闪烁烁”来形容声音,采用了通感的修辞手法,因为声音一会儿入耳,一会儿消失,一会儿清晰, 一会儿模糊的感觉与视觉上“闪闪烁烁”的感觉是相通的。这是以形容视觉的词语来表现听觉,以视觉感来突出对声音的时断时续、隐隐约约的真切感觉。

通感是人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、

味觉、触觉等)通过比喻或形容沟通起来的修

辞方式。例:

A、微风过处,送来屡屡清香,仿佛远处高楼上

渺茫的歌声似的。(嗅觉移植为听觉)

B、塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的

旋律,如梵阿玲上奏着的名曲。(视觉移植为听

觉)

通感 这里是视觉移植为听觉,以声音时断时续、隐隐约约的真切感受来突出“朦朦胧胧”的白丁香的视觉形象。运用通感的修辞手法是诗歌创作常用的手法。(4)、第一节诗中描绘的意象有哪些?构成怎样的意境?表达作者怎样的感情?意象: 甜蜜、温馨、自由幸福、充满生机表达了诗人对美好世界的热烈向往星星、诗、蜜蜂、萤火虫、睡莲、春天、鸟、白丁香等意境:如果大地的每个角落都充满了光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望 同样是交代现实环境,与第一节前四句

相比有何不同?更加具体:寒冷、寂寞(5)、比较第二节诗中描绘的意象有什么不同。谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

(1)展示了怎样的生活?这是让诗人感到心灵颤抖和冰冷压抑的苦难的现实世界。谁愿意,看着夜晚冻僵

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星(2)体会其中蕴含的感情?这是个冰冷的社会,它无情地摧残着

人们本已十分渺茫的希望。

如果大地的每个角落都充满光明

谁还需要星星,谁还会

在寒冷中寂寞地燃烧

寻找星星点点的希望

谁愿意

一年又一年

总写苦难的诗

每一首都是一群颤抖的星星

像冰雪覆盖在心头

谁愿意,看着夜晚冻僵

(3)此处星星为何要颤抖呢?

“每一首诗都是一群颤抖的星星”用暗喻的手法,表明“苦难的诗”所受到的束缚,这种不自由带来的就是心灵的寒冷孤寂。星星是不会颤抖的,实指人的心灵在颤抖。生活的压抑和束缚,得不到自由,使人心得不到温暖。

僵硬得像一片土地

风吹落一颗又一颗瘦小的星

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候--升起

去照亮太阳照不到的地方

(4)风吹落一颗又一颗瘦小的星怎样理解?“瘦小的星”比喻并象征人们对光明的微茫的希望。不仅太阳失去了,连“瘦小的星”也被“一颗又一颗”地吹落,可见“夜”的黑暗沉沉、猖獗肆虐和冷酷无情。

谁不喜欢飘动的旗子,喜欢火

涌出金黄的星星

在天上的星星疲倦了的时候——升起

去照亮太阳照不到的地方 (1)你能读出这里象征的意义吗?旗子,象征这自由和胜利;火、星星,是光明的象征,表达了诗人渴望自由和光明的早日来临。 意象:意境:

表达了诗人对黑暗现实强烈否定。第二节诗中描绘的意象有哪些?构成怎样的意境?表达作者怎样的感情?夜、冰雪、苦难的诗、颤抖的星星、僵硬的土地、 瘦小的星星等凄苦、寒冷、孤寂、压抑一类是美好温馨的:如,星星、诗、蜜蜂、萤火虫、湖、睡莲、春天、鸟、白丁香等;

一类是冰冷黑暗的:如,夜、冰雪、冻僵的夜晚、僵硬的土地、被风吹落的星星等2、请你找出诗句中出现的一些物象。这些物象可以分成几类?各自象征什么?象征光明、美好的理想世界象征黑暗、残酷的现实世界知识:这首诗采用变奏曲的结构,什么叫变奏曲? 变奏曲是音乐术语。这首诗是借用此术语来说的,具体特征有以下两点:②围绕一个主题与主要意象变换情境①诗的上下两节结构相称,基本手法

和用语相同或相近变奏作为作曲的基本技巧之一,即通过装饰,改变时值或节奏,使音乐保持原有的基本轮廓而以变化的面貌出现,读诗时要体会诗歌的变奏效果如何形成。 都用“如果-----谁还需要---还会---”开头;从第五行看,有变化,用“谁不愿意”和“谁愿意” 比较一下两节诗之间的结构、句式有和异同?结构相同、句式相近第一节:谁还需要……谁还会……谁不愿

意……谁不愿意……第二节:谁还需要……谁都会……谁愿

意……谁愿意……肯定式否定式体会“星星”在两节中所表现出来的情境有哪些不同:第一节:星星是黑暗中遥远的安慰。由“如果”引出一系列条件句,写出诗人向往的光明世界。第二节由对光明的向往转向对现实的否定,情境由温馨转为严酷。最后,表现诗人为追求光明而献身的决心。探究:如何理解“寂寞地燃烧”? 这个世界是寒冷的,寂寞的,你可能看不到一丝光芒,唯有燃烧自己,才能点亮心中的光明和希望,这是一种坚持,对信念的永不放弃。虽然身陷黑暗、孤独的世界,但作者没有放弃,而是通过牺牲奉献自己来寻找光明、希望。讨论 1、诗中的星星象征什么?诗人反复咏叹星星表达了怎样的渴望? 即诗意、春天、温暖、希望和自由等生活中最美好的东西,但诗中的“星星”又有其特定的情境和意味,即它所显现的不是阳光普照的光明,而是茫茫黑夜中闪现的点点光明,寄托了诗人在现实中执着追求的理想。为了希望,他愿意燃烧自己。

诗人反复咏叹星星,表达了内心怎样的渴望? 对光明的渴望向往。研讨与练习1、这首诗为什么题为《星星变奏曲》? 这是借用音乐术语来说的,它提示这首诗是围绕一个主题与主要意象变换情境,委婉抒情。 诗的上下两节结构相称,基本手法和用语相同或相近,有同样的韵律。但上下两节的情境,意味发生了变化,如用“谁不愿意”和“谁愿意”就不同了。(句式、词语)这种情形如同音乐,两段变奏曲在保持基本轮廓的基础上出现一点变化。 具有朦胧诗的语言特色:多用象征、比喻的修辞手法,具有不透明性和多义性,使得诗歌含蓄朦胧。语言特色这首诗表达了什么主题?表达的是对黑暗冰冷的现实的否定,抒发了诗人对理想的向往追求,以及虽然迷茫失落而不失坚定的希望。 星星变奏曲 光明理想幸福美好星星 温馨美好 寒冷严酷向往光明否定现实小结:全诗有两种意境:一种是光明与美好的,一种是寒冷和残酷的。光明和美好的意境是诗人所追求和向往的,而寒冷和残酷的意境是诗人所厌弃和憎恶的,但也是诗人所生活的现实环境。

诗中的星星象征着光明,象征着美好的事物,诗人反复咏叹星星表达了内心他对光明的渴望 。

体验与反思:1、即使在厄运中,诗人依然向往光明、自由和美。你怎样看待自己所处的环境的呢?你会始终不渝地自我激励吗?

2、你的希望是明晰的还是渺茫的?你准备怎么做? 有人说:一个聪明的民族,是一个敢于反思敢于正视自我的民族。朦胧诗潮就是对过去时代的沉痛反思,有着厚厚的历史感。民族要进步,尚且需要反思,何况是我们个人呢?让我们时刻反思,时刻提醒自己“不要再一次踏进同一条河里”。结束语: 从明天起,做一个幸福的人 ??喂马,劈柴,周游世界 ??从明天起,关心粮食和蔬菜 ??我有一所房子,面朝大海,春暖花开 ????

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福 ??那幸福的闪电告诉我的 ??我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字 ??陌生人,我也为你祝福 ??愿你有一个灿烂的前程 ??愿你有情人终成眷属 ??愿你在尘世获得幸福

??我只愿面朝大海,春暖花开 面朝大海,春暖花开 海子 再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 我爱这土地

- 2 现代诗二首

- 3* 星星变奏曲

- 4* 樵夫,别砍那棵树

- 第二单元

- 5 故乡

- 6 清兵卫与葫芦

- 7* 孤独之旅

- 8* 选举风波

- 第三单元

- 9 北京喜获2008年奥运会主办权

- 10 别了,“不列颠尼亚”

- 11* 杂交水稻之父——袁隆平

- 12* 三十年前惊世一跪 三十年后一座丰碑

- 第四单元

- 13 统筹方法

- 14 花儿为什么这样红

- 15* 雨林的毁灭——世界性灾难

- 16* 海洋是未来的粮仓

- 第五单元

- 17 诗词五首

- 18 古文二则

- 19 小石潭记

- 20 湖心亭看雪

- 第六单元

- 21 诗词五首

- 22 古文二则

- 23* 干将莫邪

- 24* 劳山道士

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《简·爱》

- 《骆驼祥子》

- 《鲁滨孙漂流记》

- 《格列佛游记》