人教版(2016版)七年级下册语文第六单元 第二十四课《河中石兽》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版(2016版)七年级下册语文第六单元 第二十四课《河中石兽》教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 73.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-08-28 10:45:51 | ||

图片预览

文档简介

河中石兽教学设计

教材分析

【教材分析】《河中石兽》通过叙述寻找倒塌到河里的石兽的故事,说明了任何事情都不能根据主观推理,实践出真知。旨在启发同学们遇事要动脑筋多想想,分析各方面的因素,我们不能只知其一,不知其二,就主观的作出判断。

学情分析

这是初中生学习的第5篇文言文,学生此时已经较好的接触了文言文,所以对此有一定的理解基础,主要培养他们自主探究意识,把握较好的快速理解方式,大声朗读、理解。培养语感。

教学目标

知识与能力目标

阅读课文,分清层次,概括大意,找出层次间的关系,理解课文的中心意思。训练阅读浅近文言文的能力。

过程与方法目标

借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。

情感态度与价值观目标

理解“实践出真知”的含义,懂得认识事物时“没有调查,就没有发言权”,不能“只知其一,不知其二”就作出判断。培养学生实际调查观。

教学重难点

重点

形象直观的演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思是教学的重点。

难点

文章中相关语句在翻译上有一定难度,故帮助学生理解为什么老河兵的方法是对的是教学的难点。

教学策略与

设计说明

借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。训练阅读浅近文言文的能力。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

5分钟10分钟15分钟10分钟20分钟

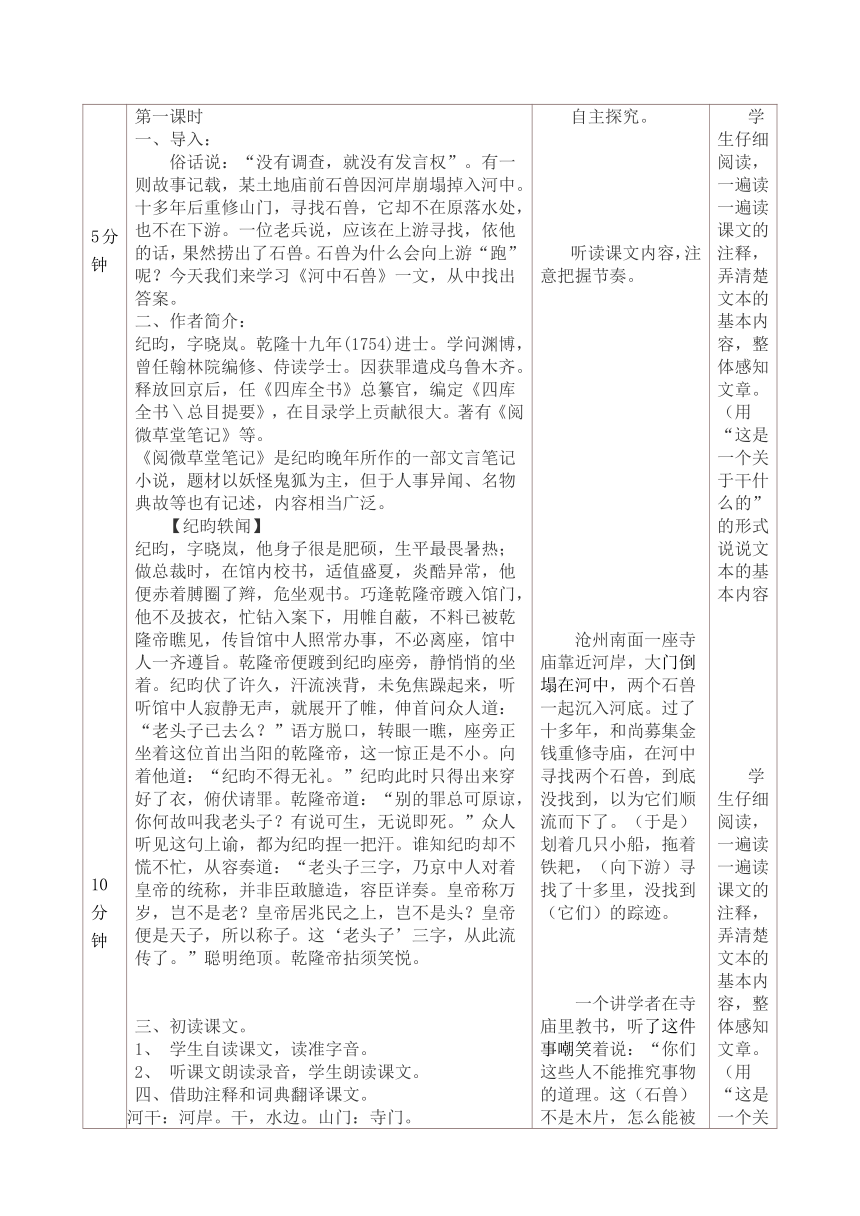

第一课时

一、导入:

俗话说:“没有调查,就没有发言权”。有一则故事记载,某土地庙

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )前石兽因河岸崩塌掉入河中。十多年后重修山门,寻找石兽,它却不在原落水处,也不在下游。一位老兵

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )说,应该在上游寻找,依他的话,果然捞出了石兽。石兽为什么会向上游“跑”呢?今天我们来学习《河中石兽

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》一文,从中找出答案。

二、作者简介:

纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学问渊博,曾任翰林院

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )编修、侍读学士。因获罪遣戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》总纂官,编定《四库全书

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )\总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》等。

《阅微草堂笔记

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》是纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

【纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )轶闻】

纪昀,字晓岚,他身子很是肥硕,生平最畏暑热;做总裁时,在馆内校书,适值盛夏,炎酷异常,他便赤着膊圈了辫,危坐观书。巧逢乾隆帝踱入馆门,他不及披衣,忙钻入案下,用帷自蔽,不料已被乾隆帝瞧见,传旨馆中人照常办事,不必离座,馆中人一齐遵旨。乾隆帝便踱到纪昀座旁,静悄悄的坐着。纪昀伏了许久,汗流浃背

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),未免焦躁起来,听听馆中人寂静无声,就展开了帷,伸首问众人道:“老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )已去么?”语方脱口,转眼一瞧,座旁正坐

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )着这位首出当阳

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )的乾隆帝,这一惊正是不小。向着他道:“纪昀不得无礼。”纪昀此时只得出来穿好了衣,俯伏请罪。乾隆帝道:“别的罪总可原谅,你何故叫我老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )?有说可生,无说即死。”众人听见这句上谕,都为纪昀捏一把汗。谁知纪昀却不慌不忙,从容奏道:“老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )三字,乃京中人对着皇帝的统称,并非臣敢臆造,容臣详奏。皇帝称万岁,岂不是老?皇帝居兆民之上,岂不是头?皇帝便是天子,所以称子。这‘老头子’三字,从此流传了。”聪明绝顶。乾隆帝拈须笑悦。

三、初读课文。

1、

学生自读课文,读准字音。

2、

听课文朗读录音,学生朗读课文。

四、借助注释和词典翻译课文。

河干:河岸。干,水边。山门:寺门。圮(pǐ读第三声):崩塌。

阅:经历。

设帐:讲学,教书。

木柿:木片,木屑。

河兵:巡河、守河的士兵。

固:固然。

颠(diān读第一声):通“癫”,疯狂。

欤(yú读第二声):呢,语气词。

啮:这里是侵蚀、冲刷的意思岁:年;余:多。 棹:船桨。这里作动词用,划船。 是非木柿:这不是木片;是:此,这;杮:削下的木片。 湮:埋没. 颠:通假字,通“癫”。 河兵:指镇守河防的兵。啮:本意是咬"这里是冲激的意思。坎穴:洞坑。 臆断:主观地推断 已:停止 如:按照 设帐:设立学管教学,即教书。 竟:最终 并:一起曳:拖着 钯:通“耙”,平整土地用的农具。 但:只,仅仅。 倒掷:倾倒 盖:原来(是)发语词放在句首。 暴涨:指洪水。暴,突然。 尔辈:你们这些人 干:水边,河岸。 并:一起 焉:于此,在那里。 求:寻找 以为:认为 盖:因为 溯流:逆流。 阅:经历 固:本来 究:推究 颠:通“癫”,疯狂五、布置作业

1、

熟读课文,预习课后训练题。

2、思考文中寻找石兽的几种方法,有条件的同学制作相关演示课件。第二课时复习上节课内容。

复习文言文加点字解释。

思考问题。

1、

故事说了一件什么事?

3、

故事是如何发展变化的,课文可以分几个层次?概括各层次大意。

请学生口头回答上述问题,划分层次并概括各层次大意。

总结四种寻找石兽的方法。总结四种寻找石兽的方法:寻找经过

人物

寻找地点

结果第一种

僧

原地水中

不可得第二种

僧

顺流而下

无迹第三种

讲学家

原地沙下

失败第四种

老河兵

求之于上流

果得于数里外通过比较这四种方法,大家得出一个什么结论?

人物

寻找位置

理由

结果寺僧

原地水中

以为顺流下矣

不可得寺僧

求之下流

以为顺流下矣

寻十余里无迹讲学家

求之地中

石性坚重……渐深耳

众服为确论老河兵求之于上流石性坚重…逆上矣

果得于数里外2、故事中主要出现了几位主要人物?他们各自对事情的看法如何?第一种

没有考虑流水、石兽、泥沙的关系。第二种

只考虑了流水、每考虑石兽、泥沙。第三种

考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。第四种

既有理论又有实践,准确把握了三者的

性质及相互关系。怎样理解讲学家的笑?讲学家有怎样的性格特点?是从哪些语句体现出来的?、、怎样理解老河兵的笑?老河兵的判断为什么是正确的?作者由此得出了什么结论?(8、怎样理解最后一段的含义和作用?

启发学生深入思考,联系生活实际,更深入地领悟这一道理。

自主探究。听读课文内容,注意把握节奏。沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底。过了十多年,和尚募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,到底没找到,以为它们顺流而下了。(于是)划着几只小船,拖着铁耙,(向下游)寻找了十多里,没找到(它们)的踪迹。一个讲学者在寺庙里教书,听了这件事嘲笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?应该是石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,(石兽)埋在沙里,越沉越深罢了。沿着河寻找它们,不也荒唐吗?”大家信服地认为这是正确的言论。

一个老水手听了这话,又嘲笑说:“凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。因为石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,水冲不走石头,它的反作用力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成为坑穴,(石下的坑穴)越冲越深,延伸到石头(底面)的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样再次,石头又再次翻转。不停地翻转,于是反而逆流而上了。到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”(人们)依照他的话(去做),果然在(上游)几里外寻到了(石兽)。那么天下的事,只知其一,不知其二的情况太多了,怎么能根据某个方面的道理就主观臆断呢?可分五层:一头一尾,中间三层。开头交代石兽沉落河中的地点和第一种寻找方法;接着是另三种不同的寻找方法;最后,由事而理,点明遇事不能“据理臆断”。

寺僧:忽而原地打捞忽而顺流而下,

代表不深思熟虑,主观臆断,盲目行动的态度。讲学家:“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人,空谈事理,脱离实际。老河:有实际经验,从实际出发,综合考虑,实事求是。讲学家的“笑”包含了他对寺僧的嘲笑和对自己的一种自信,刻画出讲学家自恃博学的形象。讲学家的性格特点是:好为人师,自视清高而骄傲自满,轻视他人。从“闻之笑曰“”尔辈不能究物理“”是非木杮,岂能为暴涨携之去”“不亦颠乎”这些语句可以体现。老河兵的“笑”,流露出了老河兵对讲学家自恃博才的一种否定,也表现出老河兵的自信和沾沾自喜的心理。常年在河边劳动,了解水、沙、石等自然事物特性,把理论知识和多年经验结合起来分析)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!这句话既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又以反问的方式指明了认识事物的方法和途径;不能片面理解,要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。这一句以议论的方式,点明了主题。

学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容。)学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容。学生再次读文章,圈点出文章中的人物,并找出表示人物情态的词语。(用“谁找石兽”的形式说说)学生再次读文章,圈点出文章中的人物,并找出表示人物情态的词语。(用“谁找石兽”的形式说说)体会人物性格特点,分析人物形象启发学生深入思考,联系生活实际,更深入地领悟这一道理。

课堂小结2分钟

小结:本文通过写两个石兽掉于河中十余年后,在下游和石兽落地的深处都找不到,却在上游找到的故事,告诉我们一个深刻的道理:要具体问题具体分析,从而遵循客观事物的规律,不能主观臆断或盲目相信权威。

布置作业1分钟

七、布置作业。

1、完成课后训练题。

2、

归纳本课古今异义和一词多义现象。

板书设计

板书:

河中石兽

清.

纪昀

借事说理

僧:考虑问题不全面。

讲学人:空谈理论。

老河兵:阅历深广,实践经验。批判“空谈理论,盲目追从”的世风。(遗憾)强调“实践出真知”。

教学反思

《河中石兽》教学反思:《河中石兽》设计的特点是,在朗读的基础上,围绕“译——议——悟”的结构模式,从知识能力到情感体验,从文本走向生活。具体有如下收获。1

突出了重点:在诵读中体味、感悟。2突破了难点:巧用“换字法”,体会“多”和反问句的情感,既避免了空洞的分析,又体现了“过程和方法”。3体现了特点:抓住了学科与文体的特点,上出了一定的“文学味”。这是《河中石兽》的第二课时,所以文言字词的重点稍有偏颇,但课后有学生问我:老河兵的方法是不对的?突然意识到,我犯了文言文的忌讳,本末倒置,没有扎实“言”,而高屋建瓴地探究了“文”的蕴含。以下是我几点不足。

1、过度预设:第一板块“点译、句译、全文理解”,随着PPT的呈现,看似学生回答得流畅,但是流畅的背后是教师过度预设,这抛弃了“以学生为主体”的理念。如果让学生借助注释口头翻译,把盲点疑问等标注出来,也许课堂生成地更有效果。“全文理解”,由于时间关系,我也只是用“一段话概括”故事来检测落实,其实这没有真正的检测学生掌握的情况。对于文言文,我们该落实到字词,还是粗略地了解大意?这也是个疑问,也许是家常课和公开课的问题。

2、资料更近不足:“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”这是整篇短文的句眼,一个“多”,一个反问句,包含了作者纪昀的情感,对当时社会的想法,然而由于我浅薄的知识,无法理清《阅微草堂笔记》撰写的时代、宋代理学家的特点、乾隆年间的故事,这些都是作者的生活环境,适当的资料更近,有利于学生了解纪昀的情感,“论事”方能全面“知人”。3、忽视知识序列衔接:初一学生对于文言文学习仍处于低层状态,接受识记文言字词也许比较合理,“通假字”、“古今异义”、“实词”、“虚词”等,这些也许是他们知识大门敞开所需要的,当然也需注意随文而教的问题;然而,这篇文章,我把后半部分的设计重点放在了体悟上,两次“笑”的不同,论“三类人”的做法,还强行灌输了“表达方式”的内容,初一学生的知识需要和我所教的知识,有一定的落差。教学反思可以从以下方面阐述:1.请对本节课进行简单的自我评价,是否满意;2.有哪些精彩的瞬间;这节课中你最满意的地方或者让您最兴奋的地方?3.学生对这节课的学习达到你期望的水平了吗 你满意吗?这节课有哪些问题没有解决?为什么?或者让你觉得不足的地方在哪里?4.课堂上有出乎你意料的事件发生吗?你是如何解决的?5.如果让你重新上这节课,你会怎样上?有什么新想法吗?

6.从学生的作业、课后谈话等途径你觉得学生的学习效果如何?为什么会有这样的反应?

7.当时听课的老师或者专家对你这节课有什么评价?对你有什么启发?

教材分析

【教材分析】《河中石兽》通过叙述寻找倒塌到河里的石兽的故事,说明了任何事情都不能根据主观推理,实践出真知。旨在启发同学们遇事要动脑筋多想想,分析各方面的因素,我们不能只知其一,不知其二,就主观的作出判断。

学情分析

这是初中生学习的第5篇文言文,学生此时已经较好的接触了文言文,所以对此有一定的理解基础,主要培养他们自主探究意识,把握较好的快速理解方式,大声朗读、理解。培养语感。

教学目标

知识与能力目标

阅读课文,分清层次,概括大意,找出层次间的关系,理解课文的中心意思。训练阅读浅近文言文的能力。

过程与方法目标

借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。

情感态度与价值观目标

理解“实践出真知”的含义,懂得认识事物时“没有调查,就没有发言权”,不能“只知其一,不知其二”就作出判断。培养学生实际调查观。

教学重难点

重点

形象直观的演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思是教学的重点。

难点

文章中相关语句在翻译上有一定难度,故帮助学生理解为什么老河兵的方法是对的是教学的难点。

教学策略与

设计说明

借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。训练阅读浅近文言文的能力。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

5分钟10分钟15分钟10分钟20分钟

第一课时

一、导入:

俗话说:“没有调查,就没有发言权”。有一则故事记载,某土地庙

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )前石兽因河岸崩塌掉入河中。十多年后重修山门,寻找石兽,它却不在原落水处,也不在下游。一位老兵

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )说,应该在上游寻找,依他的话,果然捞出了石兽。石兽为什么会向上游“跑”呢?今天我们来学习《河中石兽

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》一文,从中找出答案。

二、作者简介:

纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学问渊博,曾任翰林院

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )编修、侍读学士。因获罪遣戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》总纂官,编定《四库全书

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )\总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》等。

《阅微草堂笔记

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )》是纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

【纪昀

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )轶闻】

纪昀,字晓岚,他身子很是肥硕,生平最畏暑热;做总裁时,在馆内校书,适值盛夏,炎酷异常,他便赤着膊圈了辫,危坐观书。巧逢乾隆帝踱入馆门,他不及披衣,忙钻入案下,用帷自蔽,不料已被乾隆帝瞧见,传旨馆中人照常办事,不必离座,馆中人一齐遵旨。乾隆帝便踱到纪昀座旁,静悄悄的坐着。纪昀伏了许久,汗流浃背

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 ),未免焦躁起来,听听馆中人寂静无声,就展开了帷,伸首问众人道:“老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )已去么?”语方脱口,转眼一瞧,座旁正坐

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )着这位首出当阳

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )的乾隆帝,这一惊正是不小。向着他道:“纪昀不得无礼。”纪昀此时只得出来穿好了衣,俯伏请罪。乾隆帝道:“别的罪总可原谅,你何故叫我老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )?有说可生,无说即死。”众人听见这句上谕,都为纪昀捏一把汗。谁知纪昀却不慌不忙,从容奏道:“老头子

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )三字,乃京中人对着皇帝的统称,并非臣敢臆造,容臣详奏。皇帝称万岁,岂不是老?皇帝居兆民之上,岂不是头?皇帝便是天子,所以称子。这‘老头子’三字,从此流传了。”聪明绝顶。乾隆帝拈须笑悦。

三、初读课文。

1、

学生自读课文,读准字音。

2、

听课文朗读录音,学生朗读课文。

四、借助注释和词典翻译课文。

河干:河岸。干,水边。山门:寺门。圮(pǐ读第三声):崩塌。

阅:经历。

设帐:讲学,教书。

木柿:木片,木屑。

河兵:巡河、守河的士兵。

固:固然。

颠(diān读第一声):通“癫”,疯狂。

欤(yú读第二声):呢,语气词。

啮:这里是侵蚀、冲刷的意思岁:年;余:多。 棹:船桨。这里作动词用,划船。 是非木柿:这不是木片;是:此,这;杮:削下的木片。 湮:埋没. 颠:通假字,通“癫”。 河兵:指镇守河防的兵。啮:本意是咬"这里是冲激的意思。坎穴:洞坑。 臆断:主观地推断 已:停止 如:按照 设帐:设立学管教学,即教书。 竟:最终 并:一起曳:拖着 钯:通“耙”,平整土地用的农具。 但:只,仅仅。 倒掷:倾倒 盖:原来(是)发语词放在句首。 暴涨:指洪水。暴,突然。 尔辈:你们这些人 干:水边,河岸。 并:一起 焉:于此,在那里。 求:寻找 以为:认为 盖:因为 溯流:逆流。 阅:经历 固:本来 究:推究 颠:通“癫”,疯狂五、布置作业

1、

熟读课文,预习课后训练题。

2、思考文中寻找石兽的几种方法,有条件的同学制作相关演示课件。第二课时复习上节课内容。

复习文言文加点字解释。

思考问题。

1、

故事说了一件什么事?

3、

故事是如何发展变化的,课文可以分几个层次?概括各层次大意。

请学生口头回答上述问题,划分层次并概括各层次大意。

总结四种寻找石兽的方法。总结四种寻找石兽的方法:寻找经过

人物

寻找地点

结果第一种

僧

原地水中

不可得第二种

僧

顺流而下

无迹第三种

讲学家

原地沙下

失败第四种

老河兵

求之于上流

果得于数里外通过比较这四种方法,大家得出一个什么结论?

人物

寻找位置

理由

结果寺僧

原地水中

以为顺流下矣

不可得寺僧

求之下流

以为顺流下矣

寻十余里无迹讲学家

求之地中

石性坚重……渐深耳

众服为确论老河兵求之于上流石性坚重…逆上矣

果得于数里外2、故事中主要出现了几位主要人物?他们各自对事情的看法如何?第一种

没有考虑流水、石兽、泥沙的关系。第二种

只考虑了流水、每考虑石兽、泥沙。第三种

考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。第四种

既有理论又有实践,准确把握了三者的

性质及相互关系。怎样理解讲学家的笑?讲学家有怎样的性格特点?是从哪些语句体现出来的?、、怎样理解老河兵的笑?老河兵的判断为什么是正确的?作者由此得出了什么结论?(8、怎样理解最后一段的含义和作用?

启发学生深入思考,联系生活实际,更深入地领悟这一道理。

自主探究。听读课文内容,注意把握节奏。沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底。过了十多年,和尚募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,到底没找到,以为它们顺流而下了。(于是)划着几只小船,拖着铁耙,(向下游)寻找了十多里,没找到(它们)的踪迹。一个讲学者在寺庙里教书,听了这件事嘲笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?应该是石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,(石兽)埋在沙里,越沉越深罢了。沿着河寻找它们,不也荒唐吗?”大家信服地认为这是正确的言论。

一个老水手听了这话,又嘲笑说:“凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。因为石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,水冲不走石头,它的反作用力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成为坑穴,(石下的坑穴)越冲越深,延伸到石头(底面)的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样再次,石头又再次翻转。不停地翻转,于是反而逆流而上了。到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”(人们)依照他的话(去做),果然在(上游)几里外寻到了(石兽)。那么天下的事,只知其一,不知其二的情况太多了,怎么能根据某个方面的道理就主观臆断呢?可分五层:一头一尾,中间三层。开头交代石兽沉落河中的地点和第一种寻找方法;接着是另三种不同的寻找方法;最后,由事而理,点明遇事不能“据理臆断”。

寺僧:忽而原地打捞忽而顺流而下,

代表不深思熟虑,主观臆断,盲目行动的态度。讲学家:“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人,空谈事理,脱离实际。老河:有实际经验,从实际出发,综合考虑,实事求是。讲学家的“笑”包含了他对寺僧的嘲笑和对自己的一种自信,刻画出讲学家自恃博学的形象。讲学家的性格特点是:好为人师,自视清高而骄傲自满,轻视他人。从“闻之笑曰“”尔辈不能究物理“”是非木杮,岂能为暴涨携之去”“不亦颠乎”这些语句可以体现。老河兵的“笑”,流露出了老河兵对讲学家自恃博才的一种否定,也表现出老河兵的自信和沾沾自喜的心理。常年在河边劳动,了解水、沙、石等自然事物特性,把理论知识和多年经验结合起来分析)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!这句话既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又以反问的方式指明了认识事物的方法和途径;不能片面理解,要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。这一句以议论的方式,点明了主题。

学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容。)学生仔细阅读,一遍读一遍读课文的注释,弄清楚文本的基本内容,整体感知文章。(用“这是一个关于干什么的”的形式说说文本的基本内容。学生再次读文章,圈点出文章中的人物,并找出表示人物情态的词语。(用“谁找石兽”的形式说说)学生再次读文章,圈点出文章中的人物,并找出表示人物情态的词语。(用“谁找石兽”的形式说说)体会人物性格特点,分析人物形象启发学生深入思考,联系生活实际,更深入地领悟这一道理。

课堂小结2分钟

小结:本文通过写两个石兽掉于河中十余年后,在下游和石兽落地的深处都找不到,却在上游找到的故事,告诉我们一个深刻的道理:要具体问题具体分析,从而遵循客观事物的规律,不能主观臆断或盲目相信权威。

布置作业1分钟

七、布置作业。

1、完成课后训练题。

2、

归纳本课古今异义和一词多义现象。

板书设计

板书:

河中石兽

清.

纪昀

借事说理

僧:考虑问题不全面。

讲学人:空谈理论。

老河兵:阅历深广,实践经验。批判“空谈理论,盲目追从”的世风。(遗憾)强调“实践出真知”。

教学反思

《河中石兽》教学反思:《河中石兽》设计的特点是,在朗读的基础上,围绕“译——议——悟”的结构模式,从知识能力到情感体验,从文本走向生活。具体有如下收获。1

突出了重点:在诵读中体味、感悟。2突破了难点:巧用“换字法”,体会“多”和反问句的情感,既避免了空洞的分析,又体现了“过程和方法”。3体现了特点:抓住了学科与文体的特点,上出了一定的“文学味”。这是《河中石兽》的第二课时,所以文言字词的重点稍有偏颇,但课后有学生问我:老河兵的方法是不对的?突然意识到,我犯了文言文的忌讳,本末倒置,没有扎实“言”,而高屋建瓴地探究了“文”的蕴含。以下是我几点不足。

1、过度预设:第一板块“点译、句译、全文理解”,随着PPT的呈现,看似学生回答得流畅,但是流畅的背后是教师过度预设,这抛弃了“以学生为主体”的理念。如果让学生借助注释口头翻译,把盲点疑问等标注出来,也许课堂生成地更有效果。“全文理解”,由于时间关系,我也只是用“一段话概括”故事来检测落实,其实这没有真正的检测学生掌握的情况。对于文言文,我们该落实到字词,还是粗略地了解大意?这也是个疑问,也许是家常课和公开课的问题。

2、资料更近不足:“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”这是整篇短文的句眼,一个“多”,一个反问句,包含了作者纪昀的情感,对当时社会的想法,然而由于我浅薄的知识,无法理清《阅微草堂笔记》撰写的时代、宋代理学家的特点、乾隆年间的故事,这些都是作者的生活环境,适当的资料更近,有利于学生了解纪昀的情感,“论事”方能全面“知人”。3、忽视知识序列衔接:初一学生对于文言文学习仍处于低层状态,接受识记文言字词也许比较合理,“通假字”、“古今异义”、“实词”、“虚词”等,这些也许是他们知识大门敞开所需要的,当然也需注意随文而教的问题;然而,这篇文章,我把后半部分的设计重点放在了体悟上,两次“笑”的不同,论“三类人”的做法,还强行灌输了“表达方式”的内容,初一学生的知识需要和我所教的知识,有一定的落差。教学反思可以从以下方面阐述:1.请对本节课进行简单的自我评价,是否满意;2.有哪些精彩的瞬间;这节课中你最满意的地方或者让您最兴奋的地方?3.学生对这节课的学习达到你期望的水平了吗 你满意吗?这节课有哪些问题没有解决?为什么?或者让你觉得不足的地方在哪里?4.课堂上有出乎你意料的事件发生吗?你是如何解决的?5.如果让你重新上这节课,你会怎样上?有什么新想法吗?

6.从学生的作业、课后谈话等途径你觉得学生的学习效果如何?为什么会有这样的反应?

7.当时听课的老师或者专家对你这节课有什么评价?对你有什么启发?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读