专题09辉煌灿烂的文学(测)-2017-2018学年高二历史同步精品课堂(提升版)Word版含解析

文档属性

| 名称 | 专题09辉煌灿烂的文学(测)-2017-2018学年高二历史同步精品课堂(提升版)Word版含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 367.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-08-28 17:07:37 | ||

图片预览

文档简介

【知识精测】

(总分60分,测试时间60分钟)

班级

姓名

得分

一、选择题(每题4分,12小题,总共48分。)

1.(甘肃省兰州市第一中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题)明清小说中出现了大量的道德化人物形象,如《三国演义》中刘备的“仁”、诸葛亮的“忠”和关羽的“义”,《水浒传》中武松等人的“忠”“义”。此类小说

A.

缺乏反封建礼教的精神

B.

旨在宣扬宋明理学思想

C.

折射了当时社会价值观

D.

抑制了民主思想的传播

【答案】C

2.(甘肃省武威市第六中学2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题)19世纪前期法国人比奥称《诗经》是“东亚传给我们的最出色的风俗画之一,也是一部真实性无可争辩的文献”,“以古朴的风格向我们展示了上古时期的风俗习尚、社会生活和文明发展程度”。这说明《诗经》

A.

是研究先秦历史的重要文献

B.

开创中国市民文学的先河

C.

推动法国现实主义文学的产生

D.

是古代浪漫主义文学的代表

【答案】A

【解析】《诗经》是春秋战国时期各诸侯国献给周王室的各地民歌,反映了各地的一些现实的风俗与社会状况,是研究先秦历史的重要文献,A项与题意相符。根据所学知识可知,市民文学是商品经济发展的产物,它最早出现在宋代,B项表述错误;C项与材料内容不符合,《诗经》并未推动法国现实主义文学的产生;《诗经》是我国现实主义文学的代表,D项表述错误。~网

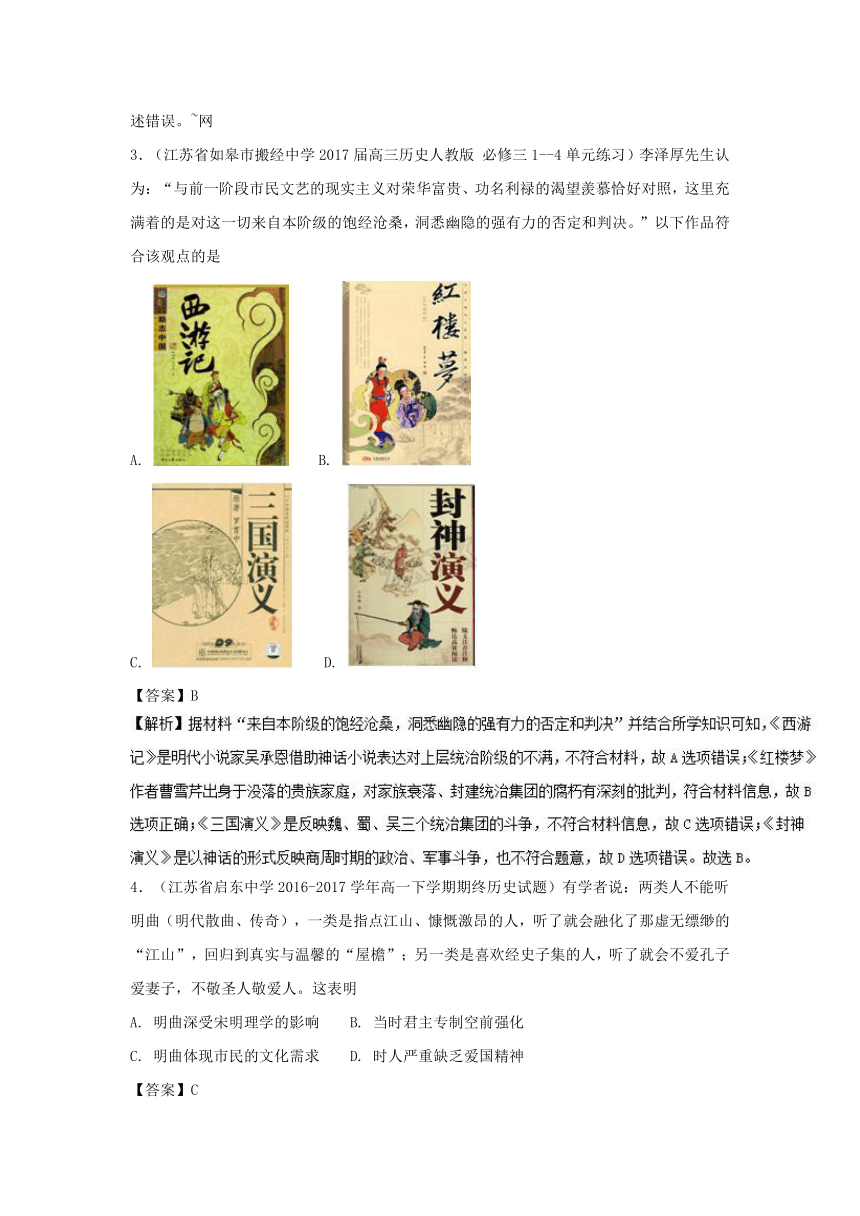

3.(江苏省如皋市搬经中学2017届高三历史人教版

必修三1--4单元练习)李泽厚先生认为:“与前一阶段市民文艺的现实主义对荣华富贵、功名利禄的渴望羡慕恰好对照,这里充满着的是对这一切来自本阶级的饱经沧桑,洞悉幽隐的强有力的否定和判决。”以下作品符合该观点的是

A.

B.

C.

D.

【答案】B

4.(江苏省启东中学2016-2017学年高一下学期期终历史试题)有学者说:两类人不能听明曲(明代散曲、传奇),一类是指点江山、慷慨激昂的人,听了就会融化了那虚无缥缈的“江山”,回归到真实与温馨的“屋檐”;另一类是喜欢经史子集的人,听了就会不爱孔子爱妻子,不敬圣人敬爱人。这表明

A.

明曲深受宋明理学的影响

B.

当时君主专制空前强化

C.

明曲体现市民的文化需求

D.

时人严重缺乏爱国精神

【答案】C

【解析】题干反映了明代商品经济发达和资本主义萌芽的发展,市民阶层扩大,市民意识觉醒,市民文学艺术崛起,贴近生活反映世情和个性,价值观念发生改变,故答案选C。市民文化社会经济发展的产物,没受宋明理学的影响,排除A;明朝君主专制不断加强,但题干没有体现,排除B;题干没有提及爱国精神,排除D。

5.(河北省衡水中学2017届高三下学期高考猜题卷文综历史试题)日本学者内藤湖南在《唐宋概括论》中说道:“唐代以后以舞乐为主,舞的动作不过是附属品,乐律亦重形式,少有模仿动作的意思。宋代以后,随着杂剧的流行,模仿事物一类通俗艺术较盛,动作较为复杂,品味较古代的音乐下降。”据此可知

A.

唐代音乐形式比宋代的更受欢迎

B.

唐代舞乐仅供皇族欣赏

C.

宋代以后音乐形式的世俗化倾向

D.

宋代音乐多模仿唐代

【答案】C

【解析】依据题意可知相比唐代而言宋代的杂剧等艺术通俗易懂,面向市民阶层,艺术形式有世俗化的倾向,故C项正确。A、B、D三项片面,不符合题意。

6.(四川省遂宁市高中2015-2016学年高二下学期教学水平监测(期末)历史试题)明末冯梦龙在《醒世恒言》中对盛泽有这样一段描写:“镇上居民稠广,士俗淳朴,俱以蚕桑为业。男勤女谨,络纬机杼之声通宵彻夜。”这一材料可用来作为

A.

分析明代资本主义萌芽的原始材料

B.

说明民间手工业迅速发展,技术水平提高

C.

研究明代小说的直接材料

D.

说明明代重农抑商政策破产的有力证据

【答案】C

7.(辽宁省葫芦岛协作体2017届高三下学期模拟考试(6月)历史试卷)清人李渔在《闲情偶寄》中说,元杂剧“其句则采街谈巷议,即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这说明元代杂剧

A.

缺少精练的艺术特色

B.

为民间艺术家所创作

C.

实现了诗书的平民化

D.

具有浓厚的生活化特征

【答案】D

【解析】据材料“系耳根听熟之语,舌端调惯之文……实与街谈巷议无别者”并结合所学知识可知,这说明元代杂剧具有浓厚的世俗化、生活化特征,故D选项正确;材料未涉及精练的艺术特色的问题,故A选项错误;材料也无法体现是否由民间艺术家所创作,故B选项错误;材料主旨是说明元代杂剧的生活化,不是诗书的平民化,故C选项错误。故选D。

8.(浙江省金华市东阳中学2016-2017学年高二6月月考历史试题)明代短篇小说对社会风俗与人情世界有着非常精彩的描绘。据统计,在“三言”、“二拍”近200篇作品中,以市民为主人公或涉及市民的作品近70篇,一些商人发家致富的事迹,也成为描述的对象。这折射了

A.

重农抑商政策的终结

B.

专制王朝走向败落的历史命运

C.

社会生活观念的变化

D.

市民阶层已成为社会的主力军

【答案】C

9.(河南省濮阳市2016-2017学年高二下学期升级(期末)考试历史试题(A卷))明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。这反映了当时

A.

社会主流价值观念改变

B.

经济结构发生了根本变化

C.

社会价值取向发生变化

D.

社会各阶层地位变动频繁

【答案】C

【解析】根据所学可知明清时期商品经济发展,工商业市镇和市民阶层兴起,商人地位提高,商人在文学作品中的形象大大改观反映了人们的价值取向发生变化,C符合题意。由于统治者仍“重农抑商”,占统治地位的仍是重义轻利的理学,排除A;明清时期虽然商品经济发展并且出现了资本主义萌芽,但仍以小农经济为主,排除B;社会阶层地位变动频繁与商人形象的变化这一主题无关,排除D。

10.(北京市大兴区2017届高三一模历史试题)许仙与白蛇的故事,最早见于唐人小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,一变而为“生药铺主管”了。这种变化可以反映出

A.

专制制度日益衰落

B.

社会风气渐趋败坏

C.

市民价值观念变化

D.

社会主流思想改变

【答案】C

11.(福建省福州市2017届高三5月适应性测试文综历史部分试卷)明代重要的戏曲作者,大都拥有进士科名,而话本小说的作者或编著者中,却少有举人、进士。出现这一差异的主要因素是

A.

高雅与通俗文艺的不同价值取向

B.

士人与市民的不同文化观念

C.

戏曲与话本小说的不同消费方式

D.

江南与北方的不同区域特征

【答案】C

【解析】戏曲与话本小说的制作成本不一样,前者高于后者,举人、进士有官职和俸禄可以承担戏曲的高额投资,而平常文人则不能,C符合;戏曲与话本小说同属于满足社会精神生活的公共产品(市民为主),不存在因为作者不同则体现高雅与通俗、文化观念差异之分,排除AB;材料没有体现戏曲与话本小说与区域的关系,排除D。故选C。

12.(黑龙江省双鸭山市第一中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题)唐朝以来,商业日益发展,城市走向繁荣,市民阶层壮大,与这些经济现象相适应,思想文化领域出现了与之相应的成就有

①魏晋时期形成的书法的发展

②宋朝风俗画的发展

③黄宗羲等人提出“工商皆本”

④小说的出现和繁荣

A.

①②③④

B.

①②③

C.

①③④

D.

②③④

【答案】D

【解析】依据题意结合所学知识可知,魏晋时期形成的书法适合文人雅士欣赏,但是并不适合文化水平不高的市民阶层,故正确答案为D项。宋朝的风俗画,黄宗羲的“工商皆本”,小说的出现与繁荣都与市民阶层的壮大有关。

二、非选择题(每题12分,1小题,总共12分。)

13.(2016届福建省福州八中高三上第二次质量检测历史试卷)宋代在传承前代文化的基础上开拓演进,形成了独具风韵的宋代文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:北宋时,经济发达的浙江嘉兴“诗书礼乐相辉相扶,里之秀民、家之良子弟无不风厉于学”。经济落后的夔州路和广南东、西路,文化也逐渐得到普及。如夔州(四川奉节),从前“此邦之人尚不识书”,到庆历年间,“人渐知读书”。两广地区学校相继建立。

北宋时,三河(河北今县)“村民颇知书,以耕桑为业”。南宋时,海州睢佑卿“父祖以农桑为业”,他“独亲于学。作文赋诗,为乡里称道”。北宋时,饶州帽匠吴翁“日与诸生接,观其济济,心慕焉”,他“教子任钧读书,钧少而警拔,于经学颖悟有得”。南宋时,鄂州富商武邦宁“交易豪盛,为一郡之甲”,他叫其次子武康民“读书为士人”。

——《宋史资料汇编》

材料二:宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中,“坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖”。城郊和乡村的“草市”也更加普遍。全国出现了数十座较大的市镇。

——高中《历史》必修二

材料三:北宋时,“负担之夫,微乎微者也,日求升合之粟,以活妻儿,尚日那一二钱,令厥子入学,谓之学课。亦欲奖励厥子读书识字,有所进益。”

臣(北宋国子祭酒邢罱)少时业儒,观学徒能具经疏者百无一二,盖传写不给。今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。

——《续资治通鉴长编》

材料四:隋唐均规定:“工商不得入仕。”(《通典》卷一四)。……宋太,宗在淳化三年(992)三月二十一日的诏书中,规定:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然,不群者,亦许解送”(《宋会要辑稿·选举》)。甚至还出现“有道释之流还俗赴举”现象。

——《为儒家正声——“重农抑商”非儒家所为》

材料五

近代学者陈寅恪认为:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《邓广铭<宋史职官志考证>序》

请回答:

(1)根据材料一,概括宋代文化普及的特点。(3分)

(2)根据材料二、三、四并结合所学知识,分析宋代文化普及的原因。(4分)

(3)结合材料和所学知识,简要评述材料五的观点。(5分)

【答案】(1)特点:文化普及程度较高;从先进地区推广到落后地区;从士阶层推广到农工商各阶层。(3分)

(2)原因:统治者重文轻武政策;随着商品经济的发展,市民对文化的需求增强;印刷技术的进步,书籍增多,便宜易得;宋代教育的发展(书院教育);宋代科举取士条件放宽;家庭重视文化教育。(4分)

(3)陈寅恪认为:华夏民族之文化造极于赵宋之世,我认为这个观点是正确的。史实:宋词繁荣,话本出现,画学兴起,风俗画流行;理学兴盛对后世影响深远;火药、指南针和印刷术等科技发明形成并外传。总之宋文化高度繁荣,陈寅恪实事求是肯定了宋文化成就。(5分)

【解析】

还俗赴举”现象”即科举制度取士的放款等,要求学生对材料的概况能力;(3)本题属于综合能力考查的试题,首先学生写出材料五中的观点,即华夏民族之文化造极于赵宋之世,然后对该观点进行阐述,期间要求学生论证充分,史实正确,最后学生进行概括总结即可。

(总分60分,测试时间60分钟)

班级

姓名

得分

一、选择题(每题4分,12小题,总共48分。)

1.(甘肃省兰州市第一中学2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题)明清小说中出现了大量的道德化人物形象,如《三国演义》中刘备的“仁”、诸葛亮的“忠”和关羽的“义”,《水浒传》中武松等人的“忠”“义”。此类小说

A.

缺乏反封建礼教的精神

B.

旨在宣扬宋明理学思想

C.

折射了当时社会价值观

D.

抑制了民主思想的传播

【答案】C

2.(甘肃省武威市第六中学2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题)19世纪前期法国人比奥称《诗经》是“东亚传给我们的最出色的风俗画之一,也是一部真实性无可争辩的文献”,“以古朴的风格向我们展示了上古时期的风俗习尚、社会生活和文明发展程度”。这说明《诗经》

A.

是研究先秦历史的重要文献

B.

开创中国市民文学的先河

C.

推动法国现实主义文学的产生

D.

是古代浪漫主义文学的代表

【答案】A

【解析】《诗经》是春秋战国时期各诸侯国献给周王室的各地民歌,反映了各地的一些现实的风俗与社会状况,是研究先秦历史的重要文献,A项与题意相符。根据所学知识可知,市民文学是商品经济发展的产物,它最早出现在宋代,B项表述错误;C项与材料内容不符合,《诗经》并未推动法国现实主义文学的产生;《诗经》是我国现实主义文学的代表,D项表述错误。~网

3.(江苏省如皋市搬经中学2017届高三历史人教版

必修三1--4单元练习)李泽厚先生认为:“与前一阶段市民文艺的现实主义对荣华富贵、功名利禄的渴望羡慕恰好对照,这里充满着的是对这一切来自本阶级的饱经沧桑,洞悉幽隐的强有力的否定和判决。”以下作品符合该观点的是

A.

B.

C.

D.

【答案】B

4.(江苏省启东中学2016-2017学年高一下学期期终历史试题)有学者说:两类人不能听明曲(明代散曲、传奇),一类是指点江山、慷慨激昂的人,听了就会融化了那虚无缥缈的“江山”,回归到真实与温馨的“屋檐”;另一类是喜欢经史子集的人,听了就会不爱孔子爱妻子,不敬圣人敬爱人。这表明

A.

明曲深受宋明理学的影响

B.

当时君主专制空前强化

C.

明曲体现市民的文化需求

D.

时人严重缺乏爱国精神

【答案】C

【解析】题干反映了明代商品经济发达和资本主义萌芽的发展,市民阶层扩大,市民意识觉醒,市民文学艺术崛起,贴近生活反映世情和个性,价值观念发生改变,故答案选C。市民文化社会经济发展的产物,没受宋明理学的影响,排除A;明朝君主专制不断加强,但题干没有体现,排除B;题干没有提及爱国精神,排除D。

5.(河北省衡水中学2017届高三下学期高考猜题卷文综历史试题)日本学者内藤湖南在《唐宋概括论》中说道:“唐代以后以舞乐为主,舞的动作不过是附属品,乐律亦重形式,少有模仿动作的意思。宋代以后,随着杂剧的流行,模仿事物一类通俗艺术较盛,动作较为复杂,品味较古代的音乐下降。”据此可知

A.

唐代音乐形式比宋代的更受欢迎

B.

唐代舞乐仅供皇族欣赏

C.

宋代以后音乐形式的世俗化倾向

D.

宋代音乐多模仿唐代

【答案】C

【解析】依据题意可知相比唐代而言宋代的杂剧等艺术通俗易懂,面向市民阶层,艺术形式有世俗化的倾向,故C项正确。A、B、D三项片面,不符合题意。

6.(四川省遂宁市高中2015-2016学年高二下学期教学水平监测(期末)历史试题)明末冯梦龙在《醒世恒言》中对盛泽有这样一段描写:“镇上居民稠广,士俗淳朴,俱以蚕桑为业。男勤女谨,络纬机杼之声通宵彻夜。”这一材料可用来作为

A.

分析明代资本主义萌芽的原始材料

B.

说明民间手工业迅速发展,技术水平提高

C.

研究明代小说的直接材料

D.

说明明代重农抑商政策破产的有力证据

【答案】C

7.(辽宁省葫芦岛协作体2017届高三下学期模拟考试(6月)历史试卷)清人李渔在《闲情偶寄》中说,元杂剧“其句则采街谈巷议,即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这说明元代杂剧

A.

缺少精练的艺术特色

B.

为民间艺术家所创作

C.

实现了诗书的平民化

D.

具有浓厚的生活化特征

【答案】D

【解析】据材料“系耳根听熟之语,舌端调惯之文……实与街谈巷议无别者”并结合所学知识可知,这说明元代杂剧具有浓厚的世俗化、生活化特征,故D选项正确;材料未涉及精练的艺术特色的问题,故A选项错误;材料也无法体现是否由民间艺术家所创作,故B选项错误;材料主旨是说明元代杂剧的生活化,不是诗书的平民化,故C选项错误。故选D。

8.(浙江省金华市东阳中学2016-2017学年高二6月月考历史试题)明代短篇小说对社会风俗与人情世界有着非常精彩的描绘。据统计,在“三言”、“二拍”近200篇作品中,以市民为主人公或涉及市民的作品近70篇,一些商人发家致富的事迹,也成为描述的对象。这折射了

A.

重农抑商政策的终结

B.

专制王朝走向败落的历史命运

C.

社会生活观念的变化

D.

市民阶层已成为社会的主力军

【答案】C

9.(河南省濮阳市2016-2017学年高二下学期升级(期末)考试历史试题(A卷))明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。这反映了当时

A.

社会主流价值观念改变

B.

经济结构发生了根本变化

C.

社会价值取向发生变化

D.

社会各阶层地位变动频繁

【答案】C

【解析】根据所学可知明清时期商品经济发展,工商业市镇和市民阶层兴起,商人地位提高,商人在文学作品中的形象大大改观反映了人们的价值取向发生变化,C符合题意。由于统治者仍“重农抑商”,占统治地位的仍是重义轻利的理学,排除A;明清时期虽然商品经济发展并且出现了资本主义萌芽,但仍以小农经济为主,排除B;社会阶层地位变动频繁与商人形象的变化这一主题无关,排除D。

10.(北京市大兴区2017届高三一模历史试题)许仙与白蛇的故事,最早见于唐人小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,一变而为“生药铺主管”了。这种变化可以反映出

A.

专制制度日益衰落

B.

社会风气渐趋败坏

C.

市民价值观念变化

D.

社会主流思想改变

【答案】C

11.(福建省福州市2017届高三5月适应性测试文综历史部分试卷)明代重要的戏曲作者,大都拥有进士科名,而话本小说的作者或编著者中,却少有举人、进士。出现这一差异的主要因素是

A.

高雅与通俗文艺的不同价值取向

B.

士人与市民的不同文化观念

C.

戏曲与话本小说的不同消费方式

D.

江南与北方的不同区域特征

【答案】C

【解析】戏曲与话本小说的制作成本不一样,前者高于后者,举人、进士有官职和俸禄可以承担戏曲的高额投资,而平常文人则不能,C符合;戏曲与话本小说同属于满足社会精神生活的公共产品(市民为主),不存在因为作者不同则体现高雅与通俗、文化观念差异之分,排除AB;材料没有体现戏曲与话本小说与区域的关系,排除D。故选C。

12.(黑龙江省双鸭山市第一中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题)唐朝以来,商业日益发展,城市走向繁荣,市民阶层壮大,与这些经济现象相适应,思想文化领域出现了与之相应的成就有

①魏晋时期形成的书法的发展

②宋朝风俗画的发展

③黄宗羲等人提出“工商皆本”

④小说的出现和繁荣

A.

①②③④

B.

①②③

C.

①③④

D.

②③④

【答案】D

【解析】依据题意结合所学知识可知,魏晋时期形成的书法适合文人雅士欣赏,但是并不适合文化水平不高的市民阶层,故正确答案为D项。宋朝的风俗画,黄宗羲的“工商皆本”,小说的出现与繁荣都与市民阶层的壮大有关。

二、非选择题(每题12分,1小题,总共12分。)

13.(2016届福建省福州八中高三上第二次质量检测历史试卷)宋代在传承前代文化的基础上开拓演进,形成了独具风韵的宋代文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:北宋时,经济发达的浙江嘉兴“诗书礼乐相辉相扶,里之秀民、家之良子弟无不风厉于学”。经济落后的夔州路和广南东、西路,文化也逐渐得到普及。如夔州(四川奉节),从前“此邦之人尚不识书”,到庆历年间,“人渐知读书”。两广地区学校相继建立。

北宋时,三河(河北今县)“村民颇知书,以耕桑为业”。南宋时,海州睢佑卿“父祖以农桑为业”,他“独亲于学。作文赋诗,为乡里称道”。北宋时,饶州帽匠吴翁“日与诸生接,观其济济,心慕焉”,他“教子任钧读书,钧少而警拔,于经学颖悟有得”。南宋时,鄂州富商武邦宁“交易豪盛,为一郡之甲”,他叫其次子武康民“读书为士人”。

——《宋史资料汇编》

材料二:宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中,“坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖”。城郊和乡村的“草市”也更加普遍。全国出现了数十座较大的市镇。

——高中《历史》必修二

材料三:北宋时,“负担之夫,微乎微者也,日求升合之粟,以活妻儿,尚日那一二钱,令厥子入学,谓之学课。亦欲奖励厥子读书识字,有所进益。”

臣(北宋国子祭酒邢罱)少时业儒,观学徒能具经疏者百无一二,盖传写不给。今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。

——《续资治通鉴长编》

材料四:隋唐均规定:“工商不得入仕。”(《通典》卷一四)。……宋太,宗在淳化三年(992)三月二十一日的诏书中,规定:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然,不群者,亦许解送”(《宋会要辑稿·选举》)。甚至还出现“有道释之流还俗赴举”现象。

——《为儒家正声——“重农抑商”非儒家所为》

材料五

近代学者陈寅恪认为:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《邓广铭<宋史职官志考证>序》

请回答:

(1)根据材料一,概括宋代文化普及的特点。(3分)

(2)根据材料二、三、四并结合所学知识,分析宋代文化普及的原因。(4分)

(3)结合材料和所学知识,简要评述材料五的观点。(5分)

【答案】(1)特点:文化普及程度较高;从先进地区推广到落后地区;从士阶层推广到农工商各阶层。(3分)

(2)原因:统治者重文轻武政策;随着商品经济的发展,市民对文化的需求增强;印刷技术的进步,书籍增多,便宜易得;宋代教育的发展(书院教育);宋代科举取士条件放宽;家庭重视文化教育。(4分)

(3)陈寅恪认为:华夏民族之文化造极于赵宋之世,我认为这个观点是正确的。史实:宋词繁荣,话本出现,画学兴起,风俗画流行;理学兴盛对后世影响深远;火药、指南针和印刷术等科技发明形成并外传。总之宋文化高度繁荣,陈寅恪实事求是肯定了宋文化成就。(5分)

【解析】

还俗赴举”现象”即科举制度取士的放款等,要求学生对材料的概况能力;(3)本题属于综合能力考查的试题,首先学生写出材料五中的观点,即华夏民族之文化造极于赵宋之世,然后对该观点进行阐述,期间要求学生论证充分,史实正确,最后学生进行概括总结即可。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术