人教版九年级上册《陈涉世家》(河南省郑州市)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级上册《陈涉世家》(河南省郑州市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-06-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

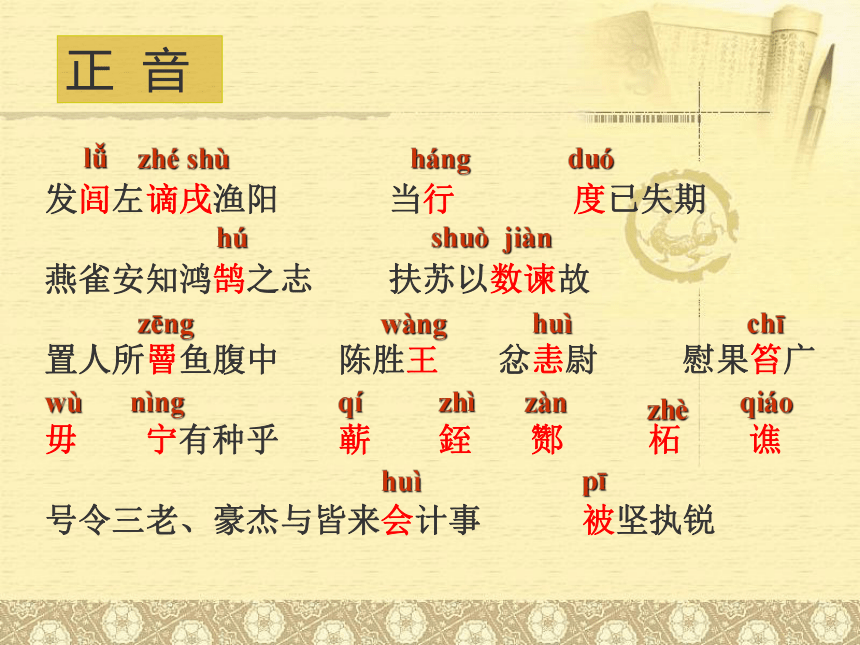

课件14张PPT。发闾左谪戌渔阳 当行 度已失期

燕雀安知鸿鹄之志 扶苏以数谏故

置人所罾鱼腹中 陈胜王 忿恚尉 慰果笞广

毋 宁有种乎 蕲 銍 酂 柘 谯

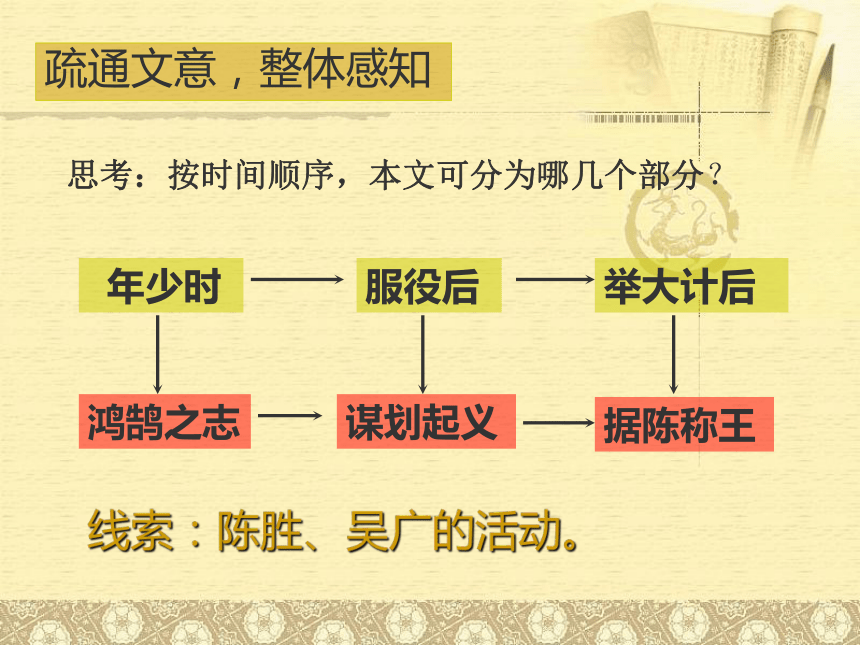

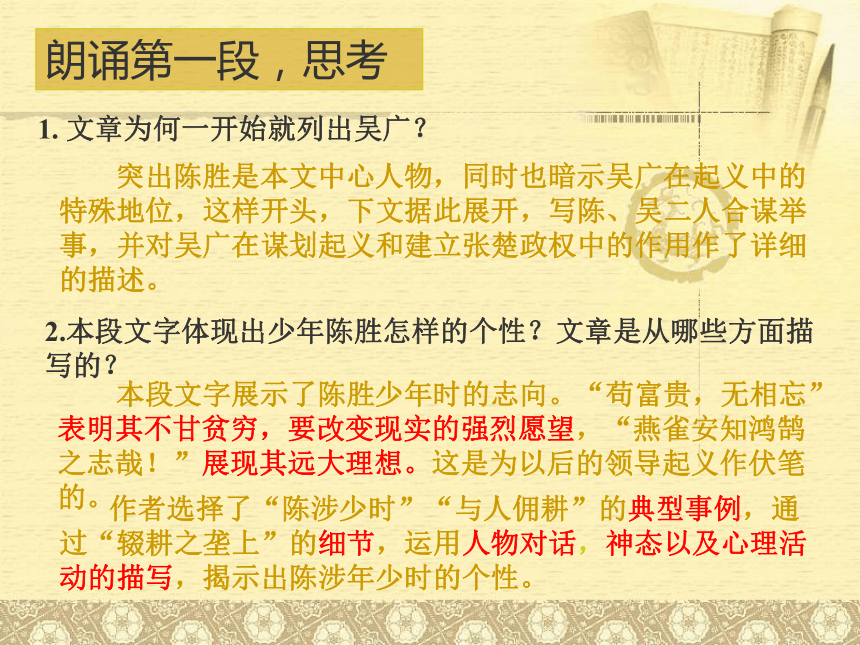

号令三老、豪杰与皆来会计事 被坚执锐lǚzhé shùhángduóshuò jiànzēngwànghuìchīwùnìngqízhèqiáohuìhúzhìzànpī正 音诵 读疏通文意,整体感知思考:按时间顺序,本文可分为哪几个部分? 年少时服役后举大计后鸿鹄之志谋划起义据陈称王线索:陈胜、吴广的活动。1. 文章为何一开始就列出吴广?2.本段文字体现出少年陈胜怎样的个性?文章是从哪些方面描写的? 突出陈胜是本文中心人物,同时也暗示吴广在起义中的特殊地位,这样开头,下文据此展开,写陈、吴二人合谋举事,并对吴广在谋划起义和建立张楚政权中的作用作了详细的描述。 本段文字展示了陈胜少年时的志向。“苟富贵,无相忘”表明其不甘贫穷,要改变现实的强烈愿望,“燕雀安知鸿鹄之志哉!”展现其远大理想。这是为以后的领导起义作伏笔的。 作者选择了“陈涉少时”“与人佣耕”的典型事例,通过“辍耕之垄上”的细节,运用人物对话,神态以及心理活动的描写,揭示出陈涉年少时的个性。朗诵第一段,思考

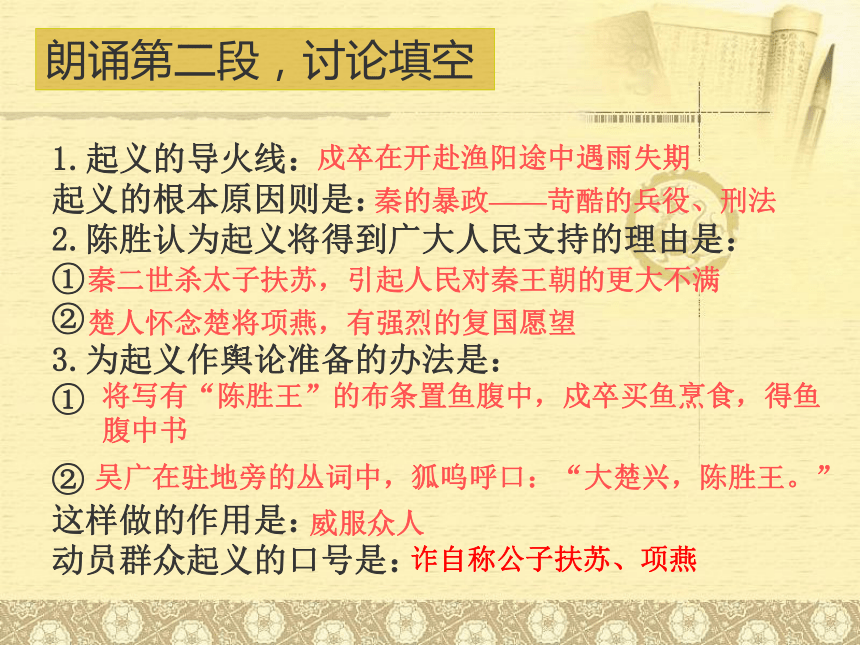

1.起义的导火线:

起义的根本原因则是:

2.陈胜认为起义将得到广大人民支持的理由是:

①

②

3.为起义作舆论准备的办法是:

①

②

这样做的作用是:

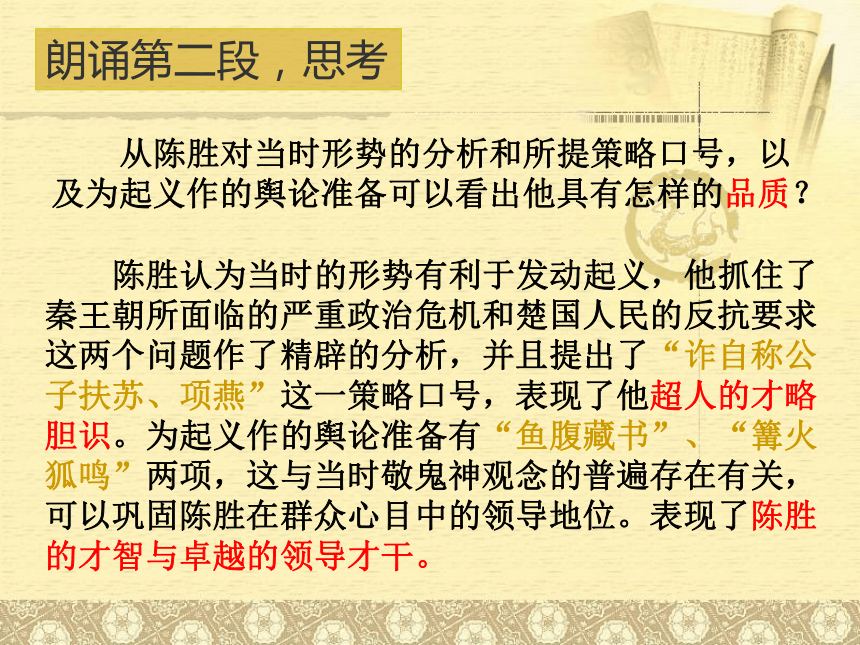

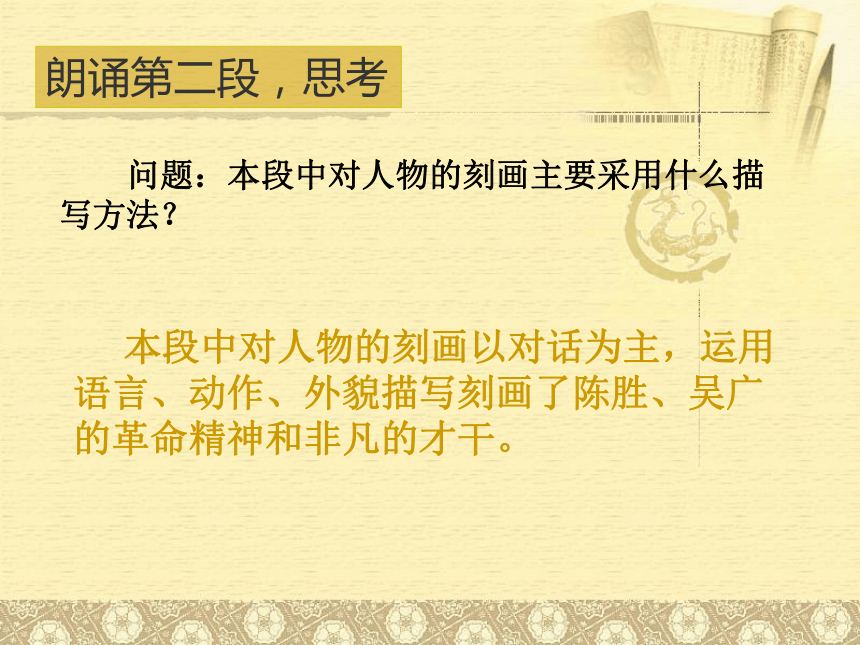

动员群众起义的口号是:戍卒在开赴渔阳途中遇雨失期秦二世杀太子扶苏,引起人民对秦王朝的更大不满楚人怀念楚将项燕,有强烈的复国愿望将写有“陈胜王”的布条置鱼腹中,戍卒买鱼烹食,得鱼腹中书吴广在驻地旁的丛词中,狐呜呼口:“大楚兴,陈胜王。”威服众人秦的暴政——苛酷的兵役、刑法诈自称公子扶苏、项燕朗诵第二段,讨论填空 从陈胜对当时形势的分析和所提策略口号,以及为起义作的舆论准备可以看出他具有怎样的品质? 陈胜认为当时的形势有利于发动起义,他抓住了秦王朝所面临的严重政治危机和楚国人民的反抗要求这两个问题作了精辟的分析,并且提出了“诈自称公子扶苏、项燕”这一策略口号,表现了他超人的才略胆识。为起义作的舆论准备有“鱼腹藏书”、“篝火狐鸣”两项,这与当时敬鬼神观念的普遍存在有关,可以巩固陈胜在群众心目中的领导地位。表现了陈胜的才智与卓越的领导才干。朗诵第二段,思考 问题:本段中对人物的刻画主要采用什么描写方法? 本段中对人物的刻画以对话为主,运用语言、动作、外貌描写刻画了陈胜、吴广的革命精神和非凡的才干。朗诵第二段,思考 本段交代了起义地点、有利条件等起义背景,有进一步描写了陈胜、吴广谋划起义的过程,最后达到了“威众”的目的,显示了陈胜、吴广的智慧,也反映了我国农民起义发动时期的特点。小结第二段 吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。借第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即巳,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不在,独守丞战与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日,号令如三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。??第一层:

起义开始时的情形第二层:

起义初期的迅猛发展和陈胜立国的经过。第三层:

概述此后诸郡县反秦斗争的情形。朗诵第三段,划分层次本段开头描写了陈胜发动起义的哪三个场面?并杀两尉将众戍卒置于自己的领导之下。召令徒属指出唯一的生路是起来反抗,并以“王侯将相宁有种乎!”鼓舞斗争,赢得众戍卒的赞同。为坛而盟庄严誓师,鼓舞士气。卓越的组织才能问题:陈胜在起义初期做了哪几件事?这表明他有怎样的远略?1.“令符离人葛婴将兵徇蕲以东”,为未来的指挥中心建立一个战略后方。2.自己率军攻占陈作为西进攻秦的指挥中心。3.建立政权,提出复兴楚国的战略口号。战略目标:

推翻秦朝统治。总结全文谋划起义发动起义原因直接

根本失期,法皆斩。天下苦秦久矣。诈自称公子扶苏、项燕鱼腹藏书篝火狐鸣起义开始起义初期的迅猛发展和陈胜立国的经过。概述此后诸郡县反秦斗争的情形。并杀两尉召令徒属为坛而盟策略舆论 这篇课文以人物传记的形式,客观地记述了我国历史上第一次大的农民起义的原因、经过和结果,在一定程度上赞扬了陈胜、吴广的反抗精神,反映官逼民反的封建现实,肯定了陈胜、吴广起义的历史作用。1.全文围绕“起义”这个中心来写,详略得当。

2.通过人物对话刻画人物。总结全文写作特点中央电教馆资源中心制作2004.4

燕雀安知鸿鹄之志 扶苏以数谏故

置人所罾鱼腹中 陈胜王 忿恚尉 慰果笞广

毋 宁有种乎 蕲 銍 酂 柘 谯

号令三老、豪杰与皆来会计事 被坚执锐lǚzhé shùhángduóshuò jiànzēngwànghuìchīwùnìngqízhèqiáohuìhúzhìzànpī正 音诵 读疏通文意,整体感知思考:按时间顺序,本文可分为哪几个部分? 年少时服役后举大计后鸿鹄之志谋划起义据陈称王线索:陈胜、吴广的活动。1. 文章为何一开始就列出吴广?2.本段文字体现出少年陈胜怎样的个性?文章是从哪些方面描写的? 突出陈胜是本文中心人物,同时也暗示吴广在起义中的特殊地位,这样开头,下文据此展开,写陈、吴二人合谋举事,并对吴广在谋划起义和建立张楚政权中的作用作了详细的描述。 本段文字展示了陈胜少年时的志向。“苟富贵,无相忘”表明其不甘贫穷,要改变现实的强烈愿望,“燕雀安知鸿鹄之志哉!”展现其远大理想。这是为以后的领导起义作伏笔的。 作者选择了“陈涉少时”“与人佣耕”的典型事例,通过“辍耕之垄上”的细节,运用人物对话,神态以及心理活动的描写,揭示出陈涉年少时的个性。朗诵第一段,思考

1.起义的导火线:

起义的根本原因则是:

2.陈胜认为起义将得到广大人民支持的理由是:

①

②

3.为起义作舆论准备的办法是:

①

②

这样做的作用是:

动员群众起义的口号是:戍卒在开赴渔阳途中遇雨失期秦二世杀太子扶苏,引起人民对秦王朝的更大不满楚人怀念楚将项燕,有强烈的复国愿望将写有“陈胜王”的布条置鱼腹中,戍卒买鱼烹食,得鱼腹中书吴广在驻地旁的丛词中,狐呜呼口:“大楚兴,陈胜王。”威服众人秦的暴政——苛酷的兵役、刑法诈自称公子扶苏、项燕朗诵第二段,讨论填空 从陈胜对当时形势的分析和所提策略口号,以及为起义作的舆论准备可以看出他具有怎样的品质? 陈胜认为当时的形势有利于发动起义,他抓住了秦王朝所面临的严重政治危机和楚国人民的反抗要求这两个问题作了精辟的分析,并且提出了“诈自称公子扶苏、项燕”这一策略口号,表现了他超人的才略胆识。为起义作的舆论准备有“鱼腹藏书”、“篝火狐鸣”两项,这与当时敬鬼神观念的普遍存在有关,可以巩固陈胜在群众心目中的领导地位。表现了陈胜的才智与卓越的领导才干。朗诵第二段,思考 问题:本段中对人物的刻画主要采用什么描写方法? 本段中对人物的刻画以对话为主,运用语言、动作、外貌描写刻画了陈胜、吴广的革命精神和非凡的才干。朗诵第二段,思考 本段交代了起义地点、有利条件等起义背景,有进一步描写了陈胜、吴广谋划起义的过程,最后达到了“威众”的目的,显示了陈胜、吴广的智慧,也反映了我国农民起义发动时期的特点。小结第二段 吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。借第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即巳,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不在,独守丞战与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日,号令如三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。??第一层:

起义开始时的情形第二层:

起义初期的迅猛发展和陈胜立国的经过。第三层:

概述此后诸郡县反秦斗争的情形。朗诵第三段,划分层次本段开头描写了陈胜发动起义的哪三个场面?并杀两尉将众戍卒置于自己的领导之下。召令徒属指出唯一的生路是起来反抗,并以“王侯将相宁有种乎!”鼓舞斗争,赢得众戍卒的赞同。为坛而盟庄严誓师,鼓舞士气。卓越的组织才能问题:陈胜在起义初期做了哪几件事?这表明他有怎样的远略?1.“令符离人葛婴将兵徇蕲以东”,为未来的指挥中心建立一个战略后方。2.自己率军攻占陈作为西进攻秦的指挥中心。3.建立政权,提出复兴楚国的战略口号。战略目标:

推翻秦朝统治。总结全文谋划起义发动起义原因直接

根本失期,法皆斩。天下苦秦久矣。诈自称公子扶苏、项燕鱼腹藏书篝火狐鸣起义开始起义初期的迅猛发展和陈胜立国的经过。概述此后诸郡县反秦斗争的情形。并杀两尉召令徒属为坛而盟策略舆论 这篇课文以人物传记的形式,客观地记述了我国历史上第一次大的农民起义的原因、经过和结果,在一定程度上赞扬了陈胜、吴广的反抗精神,反映官逼民反的封建现实,肯定了陈胜、吴广起义的历史作用。1.全文围绕“起义”这个中心来写,详略得当。

2.通过人物对话刻画人物。总结全文写作特点中央电教馆资源中心制作2004.4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》