观潮[上学期]

图片预览

文档简介

课件14张PPT。《短文两篇》内容回顾 《答谢中书书》以感慨开篇:山川之美,古来共谈。接下来,作者以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色。作者选取了有代表性的景物加以组合,使读者对山川景物产生完整、统一的印象。文章结尾以感慨收束:“实是欲界之仙都”。而文章中表现的山水相映之美,色彩配合之美,晨昏变化之美,动静相衬之美等给人留下深刻印象。 散文同诗歌一样,贵在勾画清新隽永的意境。《记承天寺夜游》一文作者以淡雅的笔触,把叙事、写景、抒情融为一体,描绘出一幅令人心驰神往的月下游寺图。文章结构自然缜密。寥寥几笔,摄取一个片断,叙事简洁,写景如绘。“何处无月?何处无竹柏?”寥寥数语,感慨深长,它包含着作者宦海浮沉的悲凉之感及由此领悟到的人生哲理。此时此地,此种境界,使一切人生挫折、感慨、欣喜都淡化期间。不禁让人想起张若虚《春江花月夜》里的类似句子来:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。”——周密观 潮学习目标

了解钱塘江潮雄伟壮观的景象。

了解水军演习的动人情景及吴中健儿高超的弄潮技术。

体会文中自然美与人文美相融合的特点。

学习文中精彩生动的语言描写。 周密,(1232~1298)字公谨,号草窗。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家。宋末曾做过义乌县官等职,

宋灭之后隐居杭州不仕。他的诗文都有成就,又能书画。《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所写。 杭州在南宋时称临安,是国都。观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年八月十八日举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。本文描写的水军演习、弄潮表演以及观潮情景,既衬托了钱江涌潮的奇伟壮丽,又共同组成了南宋都城生活的风景画、风俗画,表现了人与自然搏斗的勇敢精神。 作者及背景简介1、给加点的字注音。

艨艟(méng chōng) 倏(shū)尔 溯(sù ) 雷霆(tíng)

僦赁(jiù lìn ) 舸gě 泅qiú 绮qǐ 万仞rèn 履lǚ预习检查3、给下列红体的词选择正确的解释。 ①方其远出海门 A.当……时B.才 ②则玉城雪岭际天而来 A.城市B.城墙 ③倏尔黄烟四起 A.忽然B.迅速 ④皆披发文身 A.画着文彩B.花纹 ⑤江干上下十余里间 A.江岸B.江的干流 ⑤珠翠罗绮溢目 A.映眼B.满眼 2、解释加点的字。

伟观:雄伟的景象。

既望:农历十六日。既,已经。望,农历十五日。古时初一称为 “朔”,月末一天称为“晦”。

方:当……时。

吞天沃日:吞没宇宙,涤荡太阳。

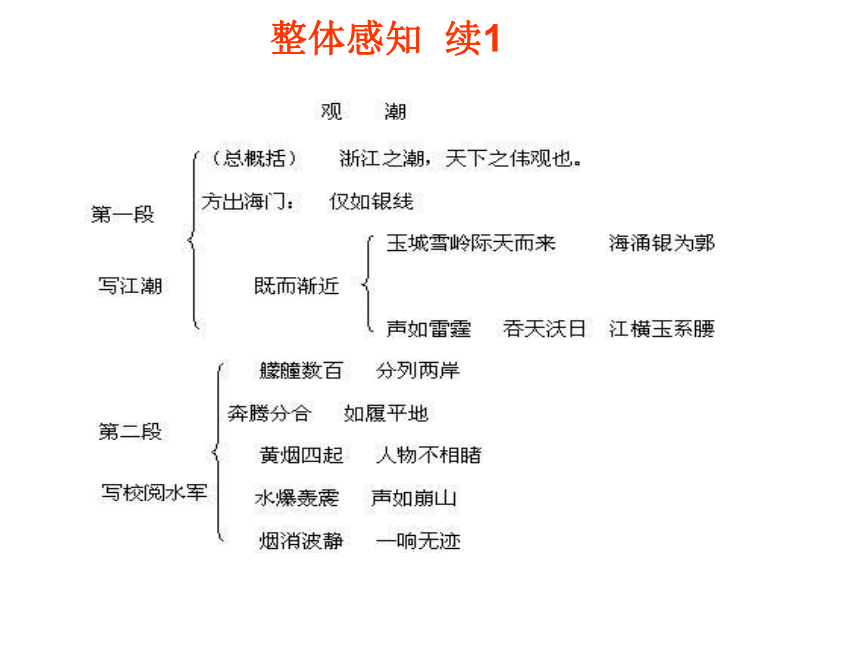

继而:副词,不久。 第一段:写钱塘潮的雄伟景象。

这一段起句点题,提挚全文,接着采取居高临下、由远渐近的写法,着眼于色彩、声响、力量、气势几个特点,正面描写江潮,然后以“势极雄豪”一语收结,并引诗印证形象,使读者一开始就对此“天下之伟观”,获得强烈的印象。

第二段:写水军演习的动人情景。

本段聚焦于水军演习。水军演习,虽然仅是每岁一次,但它选择在潮盛之日,作为一项盛大的活动,这一段的描写与对江潮的描写映衬呼应,共同构成雄伟的奇观。

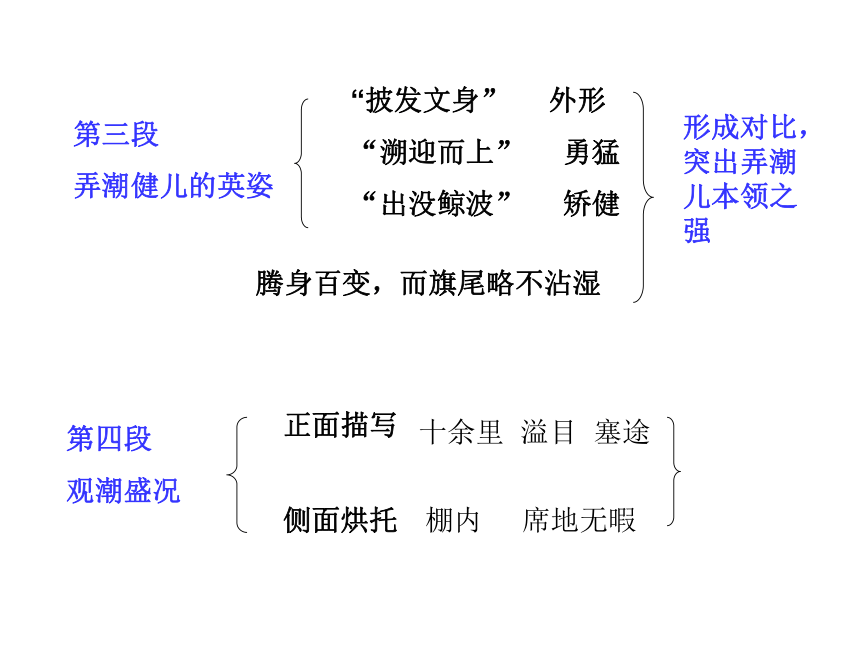

第三段:写吴儿弄潮的高超技艺。

本段中“披”“持”“争”“鼓”“迎”“出没”“腾身”等动词蝉联而下,令人眼花缭乱。这些词语,抓住富于特征和表现力的情态,作传神的刻画。“旗尾略不沾湿”在句中虽轻轻一笔,实有扛鼎之力,这是对弄潮儿本领的最高妙的称颂和赞叹。

第四段:写江岸观潮的盛况。

在对江上的潮、船、人作了淋漓尽致的描绘后,作者的笔触又来到岸上的“观潮者”。作者以路途“十余里”之长显示观潮之盛。可见,江中岸上,江潮人潮,连成一片!作者以观潮之盛反衬出江潮之美。整体感知1、在预习课文的基础上思考本文的结构层次。整体感知 续1第三段

弄潮健儿的英姿“披发文身” 外形

“溯迎而上” 勇猛

“出没鲸波” 矫健腾身百变,而旗尾略不沾湿形成对比,突出弄潮儿本领之强第四段

观潮盛况正面描写十余里 溢目 塞途 侧面烘托棚内 席地无暇 先用一句“浙江之潮,天下之伟观也”总领全文,点示题旨,揭示描写对象,行文当中饱含作者对钱江潮的赞赏之意。接着交待海潮最盛的时间。然后对潮来之状作正面描绘,作者观察细微,而又大气磅礴,由远及近,渐次写来,而潮水之声、色、形、势四者俱佳。最后用杨诚斋的诗句对上文作形象概括,呼应首句,又为下文作铺垫。探究赏析1、第一段是怎样写海潮的雄伟壮观的景象的? 作者从形、色、声、势四个方面,由远及近地写出潮,刻画了海潮的雄奇壮观。运用比喻、夸张的手法,仅用简单的"如银线""玉城雪岭""如雷霆""吞天沃日"几句,把在远方,渐近奔涌到眼前时海潮的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。2、作者是从哪几个方面对潮来之状进行描写的?写出了江潮怎样的特点?3、文章第一、二段采用了哪些修辞手法?有什么表达作用?赏析探究 续1 多种修辞手法的综合运用,显示了作者高超的语言艺术。“银线”“玉城雪岭”的形象比喻,使大潮自远而近滚滚而来的景象生动形象地呈现在读者的眼前;“吞天沃日”“鲸波万仞”的惊人夸张,令读者感受到江潮的澎湃的气势。作者引用杨万里的诗句“海涌银为郭,江横玉系腰”作结,增强了所写景物的逼真感和说服力。4、水军演习的场面写得扣人心弦,其精彩之处表现在哪里? 参加演习的船只众多:艨艟数百,分列两岸;演习中阵势变化多样:既而尽奔腾分合五阵之势;水兵作战技艺之高:并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地;演习中战斗激烈:黄烟四起,人物略不相睹;声势浩大:水爆轰震,声如崩山;演习结束后撤退迅速:烟消波静,则一舸无迹。5、一场复杂的演习活动,而结在"烟消彼静"的静景上,这是采用了什么写法?采用这种写法有什么作用? 赏析探究 续2 这是一种动静相衬的对比写法,使所表现的习战场面,形象更加鲜明、逼真。同时说明战船趁烟雾蔽江时,已疾驶远去,演戏到此结束,同时也为下文别开生面的另一场水上表演——弄潮之景——作了铺垫。 6、最后一段中没有一句话写到潮水,看来是多余的,是否可以删除本段? 文中对潮来之景,水军演习和弄潮儿的英姿进行了淋漓尽致的描写。这些都是正面描写潮水的。最后一段写看潮人之多,是从侧面描写潮水的壮美,正因为潮水的壮美,才会有那么多的游人。有了这一段,文章对潮水的描写就显得更加充实。所以不能删除本段。重要文言与语法1、一词多义

为:a.被(“敌船”为火所焚) b.当作(海涌银为郭)c.算是,是(自既望以至十八日为盛)

以:a.凭借(以此夸能)b.因为(公亦以此自矜)

方:a.当……时(方其远出海门)b. 正(方欲行)2、词类活用

沃 古义:用水淋洗(吞天沃日,以冷水沃面) 今义:肥沃。

略 古义:副词,一点儿(人物略不相睹) 今义:省去等。

标枪 古义:动宾短语,举着枪 今义:一种投掷器械。

重要文言知识与语法 续13、词类活用

饮食百物皆倍穹常时:形容词用作动词,高过。

皆披发文身:名词用作动词,画着花纹。

天下之伟观也:动词用作名词,景象。4、特殊句式

(1)倒装句:“出没于鲸波万仞中”即为“出没于万仞鲸波中”,定语后置。

(2)被动句:“仅有敌船为火所焚”,其中“为……所”表被动。此句译为“只有假想的敌方战船被火焚烧着”。探究与反思2、钱塘江潮的雄伟是怎样形成的?请通过互联网或书籍、资料等搜集有关信息,然后写成一篇不少于500字的说明文。注意灵活运用说明方法,合理安排说明顺序。1、钱江潮自古就名扬天下。在文学史上,有很多反映这一景观的脍炙人口的佳作流传至今。请找出一首并试着赏析它,相信自己,你一定会做得很好! 浙江潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁、场面众多,观潮者人群如潮,但在文中,作者却写得井然有序,主次分明。

这一方面是由于作者构思精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。

另一方面也是由于作者惜墨如金,用语十分简练的结果。 小结全文

了解钱塘江潮雄伟壮观的景象。

了解水军演习的动人情景及吴中健儿高超的弄潮技术。

体会文中自然美与人文美相融合的特点。

学习文中精彩生动的语言描写。 周密,(1232~1298)字公谨,号草窗。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家。宋末曾做过义乌县官等职,

宋灭之后隐居杭州不仕。他的诗文都有成就,又能书画。《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所写。 杭州在南宋时称临安,是国都。观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年八月十八日举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。本文描写的水军演习、弄潮表演以及观潮情景,既衬托了钱江涌潮的奇伟壮丽,又共同组成了南宋都城生活的风景画、风俗画,表现了人与自然搏斗的勇敢精神。 作者及背景简介1、给加点的字注音。

艨艟(méng chōng) 倏(shū)尔 溯(sù ) 雷霆(tíng)

僦赁(jiù lìn ) 舸gě 泅qiú 绮qǐ 万仞rèn 履lǚ预习检查3、给下列红体的词选择正确的解释。 ①方其远出海门 A.当……时B.才 ②则玉城雪岭际天而来 A.城市B.城墙 ③倏尔黄烟四起 A.忽然B.迅速 ④皆披发文身 A.画着文彩B.花纹 ⑤江干上下十余里间 A.江岸B.江的干流 ⑤珠翠罗绮溢目 A.映眼B.满眼 2、解释加点的字。

伟观:雄伟的景象。

既望:农历十六日。既,已经。望,农历十五日。古时初一称为 “朔”,月末一天称为“晦”。

方:当……时。

吞天沃日:吞没宇宙,涤荡太阳。

继而:副词,不久。 第一段:写钱塘潮的雄伟景象。

这一段起句点题,提挚全文,接着采取居高临下、由远渐近的写法,着眼于色彩、声响、力量、气势几个特点,正面描写江潮,然后以“势极雄豪”一语收结,并引诗印证形象,使读者一开始就对此“天下之伟观”,获得强烈的印象。

第二段:写水军演习的动人情景。

本段聚焦于水军演习。水军演习,虽然仅是每岁一次,但它选择在潮盛之日,作为一项盛大的活动,这一段的描写与对江潮的描写映衬呼应,共同构成雄伟的奇观。

第三段:写吴儿弄潮的高超技艺。

本段中“披”“持”“争”“鼓”“迎”“出没”“腾身”等动词蝉联而下,令人眼花缭乱。这些词语,抓住富于特征和表现力的情态,作传神的刻画。“旗尾略不沾湿”在句中虽轻轻一笔,实有扛鼎之力,这是对弄潮儿本领的最高妙的称颂和赞叹。

第四段:写江岸观潮的盛况。

在对江上的潮、船、人作了淋漓尽致的描绘后,作者的笔触又来到岸上的“观潮者”。作者以路途“十余里”之长显示观潮之盛。可见,江中岸上,江潮人潮,连成一片!作者以观潮之盛反衬出江潮之美。整体感知1、在预习课文的基础上思考本文的结构层次。整体感知 续1第三段

弄潮健儿的英姿“披发文身” 外形

“溯迎而上” 勇猛

“出没鲸波” 矫健腾身百变,而旗尾略不沾湿形成对比,突出弄潮儿本领之强第四段

观潮盛况正面描写十余里 溢目 塞途 侧面烘托棚内 席地无暇 先用一句“浙江之潮,天下之伟观也”总领全文,点示题旨,揭示描写对象,行文当中饱含作者对钱江潮的赞赏之意。接着交待海潮最盛的时间。然后对潮来之状作正面描绘,作者观察细微,而又大气磅礴,由远及近,渐次写来,而潮水之声、色、形、势四者俱佳。最后用杨诚斋的诗句对上文作形象概括,呼应首句,又为下文作铺垫。探究赏析1、第一段是怎样写海潮的雄伟壮观的景象的? 作者从形、色、声、势四个方面,由远及近地写出潮,刻画了海潮的雄奇壮观。运用比喻、夸张的手法,仅用简单的"如银线""玉城雪岭""如雷霆""吞天沃日"几句,把在远方,渐近奔涌到眼前时海潮的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。2、作者是从哪几个方面对潮来之状进行描写的?写出了江潮怎样的特点?3、文章第一、二段采用了哪些修辞手法?有什么表达作用?赏析探究 续1 多种修辞手法的综合运用,显示了作者高超的语言艺术。“银线”“玉城雪岭”的形象比喻,使大潮自远而近滚滚而来的景象生动形象地呈现在读者的眼前;“吞天沃日”“鲸波万仞”的惊人夸张,令读者感受到江潮的澎湃的气势。作者引用杨万里的诗句“海涌银为郭,江横玉系腰”作结,增强了所写景物的逼真感和说服力。4、水军演习的场面写得扣人心弦,其精彩之处表现在哪里? 参加演习的船只众多:艨艟数百,分列两岸;演习中阵势变化多样:既而尽奔腾分合五阵之势;水兵作战技艺之高:并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地;演习中战斗激烈:黄烟四起,人物略不相睹;声势浩大:水爆轰震,声如崩山;演习结束后撤退迅速:烟消波静,则一舸无迹。5、一场复杂的演习活动,而结在"烟消彼静"的静景上,这是采用了什么写法?采用这种写法有什么作用? 赏析探究 续2 这是一种动静相衬的对比写法,使所表现的习战场面,形象更加鲜明、逼真。同时说明战船趁烟雾蔽江时,已疾驶远去,演戏到此结束,同时也为下文别开生面的另一场水上表演——弄潮之景——作了铺垫。 6、最后一段中没有一句话写到潮水,看来是多余的,是否可以删除本段? 文中对潮来之景,水军演习和弄潮儿的英姿进行了淋漓尽致的描写。这些都是正面描写潮水的。最后一段写看潮人之多,是从侧面描写潮水的壮美,正因为潮水的壮美,才会有那么多的游人。有了这一段,文章对潮水的描写就显得更加充实。所以不能删除本段。重要文言与语法1、一词多义

为:a.被(“敌船”为火所焚) b.当作(海涌银为郭)c.算是,是(自既望以至十八日为盛)

以:a.凭借(以此夸能)b.因为(公亦以此自矜)

方:a.当……时(方其远出海门)b. 正(方欲行)2、词类活用

沃 古义:用水淋洗(吞天沃日,以冷水沃面) 今义:肥沃。

略 古义:副词,一点儿(人物略不相睹) 今义:省去等。

标枪 古义:动宾短语,举着枪 今义:一种投掷器械。

重要文言知识与语法 续13、词类活用

饮食百物皆倍穹常时:形容词用作动词,高过。

皆披发文身:名词用作动词,画着花纹。

天下之伟观也:动词用作名词,景象。4、特殊句式

(1)倒装句:“出没于鲸波万仞中”即为“出没于万仞鲸波中”,定语后置。

(2)被动句:“仅有敌船为火所焚”,其中“为……所”表被动。此句译为“只有假想的敌方战船被火焚烧着”。探究与反思2、钱塘江潮的雄伟是怎样形成的?请通过互联网或书籍、资料等搜集有关信息,然后写成一篇不少于500字的说明文。注意灵活运用说明方法,合理安排说明顺序。1、钱江潮自古就名扬天下。在文学史上,有很多反映这一景观的脍炙人口的佳作流传至今。请找出一首并试着赏析它,相信自己,你一定会做得很好! 浙江潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁、场面众多,观潮者人群如潮,但在文中,作者却写得井然有序,主次分明。

这一方面是由于作者构思精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。

另一方面也是由于作者惜墨如金,用语十分简练的结果。 小结全文

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》