语文八年级上鄂教版6.18《爱莲说》说课课件(59张)

文档属性

| 名称 | 语文八年级上鄂教版6.18《爱莲说》说课课件(59张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鄂教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-05 19:05:25 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。爱莲说 一、教材分析

二、教学对象分析

三、教学方法的采用

四、教学准备 五、教学过程

六、教学预测一、教材分析 ??? 1、教材简析:

《爱莲说》是八年级的一篇文言文,对于八年级的学生来说,因为很多文言知识是原来学生没有学过的,所以在目标的设定上既要对字词落实,又要掌握本文的写法及文章的中心,感悟古人追求的“君子”之风。对于九年级来说则更应该注意知识的系统性,尤其是知识点的整合。

??? 2、教学目标: ?? 知识目标:理解课文内容,并在此基础上背诵课文。 ?? 能力目标:了解托物言志的写法。 ?? 情感目标:认识作品的现实意义,提高生活情趣。 ?? 3、教学重点: ?? 理解作品内容及作者的思想。 ?? 4、教学难点: ?? 如何通过“莲花”来表现作者的理想的。 二、教学对象分析 (一)学情分析:我班学生经过初一一年的学习,已初步形成了一定的学习方法,对于文言文的阅读与学习掌握了一定的步骤,而且经过以往的朗读训练,他们很容易感受到短文的独特之处,容易从朗读中获得学习文言文的喜悦感与成就感,进而主动加入到背诵、解说、创作等学习活动中来。但由于本单元文言文首次采用集中编排方式,且所有的课文都有背诵要求,因此不断激发学习兴趣及成就感成为必要。

(二)相应对策:教师示范背诵,形成师生竞赛;通过互动板书设计,指导学生朗读,以读带动对课文的理解,养成良好的诵读文言文的习惯;用游戏法来进行背诵竞赛。

(三)学法指导:通过教学应使学生能当堂背诵短文,能运用已有的学习文言文的基本方法进行自主的学习。为此我设计的学习活动有:

1、多形式朗读课文,培养语感;

2、一对一互译课文;

3、设计板书表现课文,理解文章寓意。三、教学方法的采用本课主要采用朗读法、提问法、练习法等教学方法,此外还利用多媒体展示辅助教学,利用游戏巩固背诵,充分调动学生的学习积极性,发挥学生的主体地位。

诵读法:“三分诗七分读”,从教学过程来看,教学中将朗读教学贯彻到课堂始终,教师示范朗读,引导学生按要求听读,帮助学生深入体会课文情感意蕴,到交替运用轮读、个读、齐读和散读等多种方式,引导学生真正学会读书,欣赏、领悟短文的优美语言和意味,籍此落实教学目的。

提问法:为了在课堂教学中训练学生的形象思维能力,提高对短文整体的把握能力,我设计了若干个问题在学生反复朗读中适时抛出,有利于学生在理解的基础上加强记忆,最后又通过互动设计板书表现出来。

练习法:控制论告诉我们,“要实现有效控制”就必须“要有反馈”,而且反馈越及时越好。因此我设计一些课堂练习,运用练习教学法及时反馈课堂教学效果。

多媒体及游戏的运用主要是起到一个激发学习兴趣的作用。四、教学准备

1、学生课前活动安排:搜集写作背景给予本课相关的链接。

2、教师课前活动安排:准备好幻灯片和上课所用媒体;教学资料。资料如下:

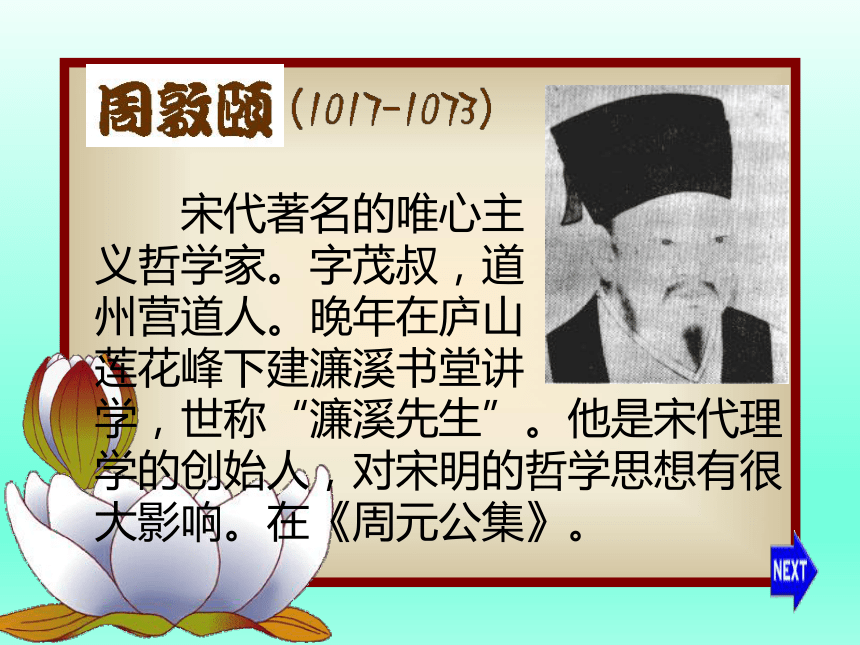

写作背景? 《爱莲说》选自《周元公集》。作者周敦颐,宋代哲学家。《宋史》上说他“博学力行”,并引用宋代著名文学家、江西诗派首领黄庭坚的话,评价他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名而锐于取志,薄于微福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。”虽然他一生担任过州县地方官吏,但他平时更喜欢游览各处名胜,潜心研究学问,是一个事必躬亲、处事公正、颇受时人拥戴的学者。他厌弃封建社会那种纸醉金迷的生活,以素净、淡泊为足,以“饱暖”、“康宁”为乐。特别喜爱“出淤泥而不染”的莲花。在江西南康郡为官期间,亲自率领部下在旧南康府署一侧,挖池种莲,并独出心裁地把莲池叫做“爱莲池”。每当夏日炎炎,他漫步池畔,倾心欣赏,全神思索。经过酝酿、构思、推敲,终于写下了流芳百世的篇章《爱莲说》。 五、教学过程(一)、导入新课

(二)、教授新课

(三)、谈收获和疑问

(四)、教师总结

(一)、导入新课 此导语的设计目的是引导学生关注莲的品格,以便学习托物言志的写作手法

待到秋来九月八, 落尽残红始吐芳,

我花开后百花杀。 佳名唤作百花王。

冲天香阵透长安, 竞夸天下无双艳,

满城尽带黄金甲。 独立人间第一香。阅读下列两首诗歌,体会作者描写的各是什么花: 莲:《尔雅·释草》:“荷,芙蕖……其实莲。”

莲多与荷混用。

李时珍:“陆机以荷为茎名,按茎及负 叶者也,有负荷之义,谓之荷也。”“莲 者连也,花实相连而出也。”

(二)、教授新课

1、认识“爱莲”人

借助多媒体展示问题:内容是文体和作者此环节的目的是:检查预习,让学生了解“说”这种体裁的特点,获得有关作者的信息了解创作背景

写作背景? 《爱莲说》选自《周元公集》。作者周敦颐,宋代哲学家。《宋史》上说他“博学力行”,并引用宋代著名文学家、江西诗派首领黄庭坚的话,评价他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名而锐于取志,薄于微福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。”虽然他一生担任过州县地方官吏,但他平时更喜欢游览各处名胜,潜心研究学问,是一个事必躬亲、处事公正、颇受时人拥戴的学者。他厌弃封建社会那种纸醉金迷的生活,以素净、淡泊为足,以“饱暖”、“康宁”为乐。特别喜爱“出淤泥而不染”的莲花。在江西南康郡为官期间,亲自率领部下在旧南康府署一侧,挖池种莲,并独出心裁地把莲池叫做“爱莲池”。每当夏日炎炎,他漫步池畔,倾心欣赏,全神思索。经过酝酿、构思、推敲,终于写下了流芳百世的篇章《爱莲说》。 “说”是议论文的的一种文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。《爱莲说》就是说爱好莲花的问题。2、诵读“爱莲”文

依据大纲对学习文言文反复诵读领会其丰富内涵和精美语言的要求,我设计了以下5步诵读训练,来完成知识目标和能力目标

a.学生自读课文:弄清字、词、节奏

b.听录音,划出朗读节奏

c.学生跟读,把握语气和节奏

d.学生齐读课文,读正确字音,声音响亮,精神饱满

e.分组疏通文意,学生对照注释及提示,同学之间相互提问,相互答疑,理解文意

诵读课文,配以中国古典乐曲,营造学习的氛围与情境用大屏幕显示课文画面,让学生展开想象和联想,去感受莲花那高洁正直的品质,从而,培养学生良好的道德情操

注意下列字的写法和读音:yī噫( ) 淤( ) 涟( )yūlián 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明惟独爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。沾染洗涤美丽而不庄重树立亲近而不庄重我只喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳;茎梗中间贯通,外部挺直,不生枝蔓,不长枝节。香气远播,越发清香;笔挺洁净地站在那里地,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它。我 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。认为品德高尚的人噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,

宜乎众矣。Yī叹词Xiǎn少,难得应当唉,喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。喜爱莲花的,像我一样的人有几个呢?喜爱牡丹的人,当然很多了。3、体会“爱莲”情 借助多媒体展示问题:

a、哪些语句具体描写了莲花?

b、表现了莲哪些品格?

c、突出作者怎样的情感?

高洁出淤泥而不染濯清莲而不妖正直声名远扬中通外直,不蔓不枝香远溢清志洁行廉清高亭亭净植可远观而不可亵玩焉质朴莲:花之君子者4、把握“爱莲”法

借助多媒体展示问题:

a、作者把莲比作什么?这种借赞花来赞人的写作手法叫什么?表达了作者怎样的生活态度?

b、作者还写了菊和牡丹,其用意是什么?作者对三种花各持什么态度?

陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)颇有微词十分轻蔑自视清高以花喻人4?为什么作者在第一段连用两个“独”字?? 第一、说明周敦颐和陶渊明一样,决不随波逐流的态度;第二、作者赞同陶渊明倚世独立、决不随波逐流的态度,但不赞同陶渊明的隐居、逃避现实。连用两个“独”字,非常鲜明地阐述了自己还有不同于陶渊明的生活态度。? 5课文第一段和第二段前半部分均按“菊——牡丹——莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊——莲——牡丹”的顺序呢?? ?前半部分按“菊——牡丹——莲”的顺序,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊——莲——牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面放在前写,最后用反面的反衬一下,更有独到之处;三句分别用陈述句、疑问句和感叹句表述,特别是最后写牡丹时用了感叹号,更表达了作者复杂的思想感情。? 陶渊明为什么独爱菊花? 因为菊花不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。 写菊是为了正面衬托莲的形象。文中为什么要写牡丹? 因为牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人甚爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。5、抒写“爱莲”心

借助多媒体展示问题:

模仿例句,引用原文句子用托物言志的手法造句

造句:我爱莲花 ,因为它 “ ”,

例句: 我爱莲花,因为它“出淤泥而不染”,恰如清高正直,人格高尚的君子。

我喜欢梅花,因为它是花中的志士,坚强不屈。

我设计了仿写的拓展练习,目的是让学生把握托物言志的手法,培养学生向往美好理想,追求高尚情操,仰慕正直人格的良好品质

(三)、谈收获和疑问

通过让不同程度的学生来谈收获和疑问获得反馈信息,以便做好教学反思和下节课的教学计划。

(四)、教师总结

通过本节课的学习,学生在情感上得到升华,思想上受到教育,为了让他们树立正确的人生观价值观我设计了以下的总结语:

同学们, 作者周敦颐既不愿像陶渊明那样消极避世,更不愿像世人那样贪图富贵,追求名利他要在当时浑浊的世间,独立不移,永远保持高洁正直的情操,做一名君子,实在难能可贵!至今仍对我们有积极的教育意义生活中我们应保持高尚的情操,做一个像莲那样纯洁正直的人这些话会让学生感悟一些做人的道理,在此基础上鼓励学生当堂背诵

六、教学预测

我感觉如此设计能体现“以学生为主体,教师为主导”的教学理念注重学生的“自主,合作,探究”,培养了他们动口、动手、动脑的能力,从而获取了知识、提高了素质、增长了能力。

整个教授新课环节可以让每个学生对课文的内容和表达,有自己的心得,真正领会作者的思想感情,能提出自己的看法和疑问,以便教师关注每一个个体的阅读体验,尊重他们任何一条不成熟的看法及观点,让课堂成为学生尽情表情达意的理想场所让学生即获得了知识又锻炼了能力也让本课的教学难点迎刃而解。

爱莲说知识能力目标:1.托物言志,借物喻人的手法2.对比衬托的作用情感熏陶:

不追逐富贵名利,洁身自好的生活态度。阅读下列两首诗歌,体会作者描写的各是什么花: 待到秋来九月八, 落尽残红始吐芳,

我花开后百花杀。 佳名唤作百花王。

冲天香阵透长安, 竞夸天下无双艳,

满城尽带黄金甲。 独立人间第一香。 ——菊花 ——牡丹 莲:《尔雅·释草》:“荷,芙蕖……其实莲。”

莲多与荷混用。

李时珍:“陆机以荷为茎名,按茎及负 叶者也,有负荷之义,谓之荷也。”“莲 者连也,花实相连而出也。”

唐朝初期特别推崇牡丹,把它从山西一带移植到长安,视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的社会风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。由于唐朝统治者的爱好和提倡,以致长期以来形成一种社会风气,直到宋代仍然存在。可是,作者周敦颐在数百年习染成风的势力中,却能独步于尘俗之外,显示了他的高超不凡。作者在《爱莲说》中不但写出了莲花美丽的外形,芬芳的气质,而且对那高尚的品德、美好的情操、刚正的风度作了逼真逼肖、尽善尽美的描绘,充分表现了作者对莲花的倾慕之情。很显然,这和一般封建士大夫消遣的赏玩是迥然不同的。周敦颐所处的时代与环境资料(1)周敦颐所处的时代与环境资料(2)它反映了作者对在污浊社会中能保持高洁情操的志同道合者的敬仰,对追名逐利的小人的厌弃。同时,也是他自我品德的写照。他为官正直、不媚权贵,不畏酷吏,明断狱案,“以洗冤为己任”。为了主持公道,他甚至不惜丢掉乌纱帽。黄庭坚称颂他:“人品其高,胸怀洒落,如光风霁月。”一个封建士大夫力求“出淤泥而不染”,本来就难能可贵,何况把自己的这种美学理想大胆地生动地体现在文学作品中,更给人以鼓舞力量和美感享受。返回 “说”是议论文的的一种文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。《爱莲说》就是说爱好莲花的问题。注意下列字的写法和读音:yī噫( ) 淤( ) 涟( )yūlián 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明惟独爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。沾染洗涤美丽而不庄重树立亲近而不庄重我只喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳;茎梗中间贯通,外部挺直,不生枝蔓,不长枝节。香气远播,越发清香;笔挺洁净地站在那里地,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它。我 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。认为品德高尚的人噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,

宜乎众矣。Yī叹词Xiǎn少,难得应当唉,喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。喜爱莲花的,像我一样的人有几个呢?喜爱牡丹的人,当然很多了。宾语前置的标志的介入主谓动词:到调节音节代词:这件事解释下列句中划线的词语。可爱者甚蕃可远观陶后鲜有闻鲜花值得可以少新鲜余谓菊何以谓之文也认为(谥号)称作默读并思考:作者是从哪些方面描绘莲花的特征的?

请找出课文中的原句并解释。思考:

莲的这些特征象征着人的哪些美好品质?

高洁出淤泥而不染濯清莲而不妖正直声名远扬中通外直,不蔓不枝香远溢清志洁行廉清高亭亭净植可远观而不可亵玩焉质朴莲:花之君子者陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)颇有微词十分轻蔑自视清高以花喻人4?为什么作者在第一段连用两个“独”字?? 第一、说明周敦颐和陶渊明一样,决不随波逐流的态度;第二、作者赞同陶渊明倚世独立、决不随波逐流的态度,但不赞同陶渊明的隐居、逃避现实。连用两个“独”字,非常鲜明地阐述了自己还有不同于陶渊明的生活态度。? 5课文第一段和第二段前半部分均按“菊——牡丹——莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊——莲——牡丹”的顺序呢?? ?前半部分按“菊——牡丹——莲”的顺序,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊——莲——牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面放在前写,最后用反面的反衬一下,更有独到之处;三句分别用陈述句、疑问句和感叹句表述,特别是最后写牡丹时用了感叹号,更表达了作者复杂的思想感情。? 陶渊明为什么独爱菊花? 因为菊花不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。 写菊是为了正面衬托莲的形象。文中为什么要写牡丹? 因为牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人甚爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。 唐朝初期特别推崇牡丹,把它从山西一带移植到长安,视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的社会风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。由于唐朝统治者的爱好和提倡,以致长期以来形成一种社会风气,直到宋代仍然存在。可是,作者周敦颐在数百年习染成风的势力中,却能独步于尘俗之外,显示了他的高超不凡。作者在《爱莲说》中不但写出了莲花美丽的外形,芬芳的气质,而且对那高尚的品德、美好的情操、刚正的风度作了逼真逼肖、尽善尽美的描绘,充分表现了作者对莲花的倾慕之情。很显然,这和一般封建士大夫消遣的赏玩是迥然不同的。周敦颐所处的时代与环境资料(1)周敦颐所处的时代与环境资料(2)它反映了作者对在污浊社会中能保持高洁情操的志同道合者的敬仰,对追名逐利的小人的厌弃。同时,也是他自我品德的写照。他为官正直、不媚权贵,不畏酷吏,明断狱案,“以洗冤为己任”。为了主持公道,他甚至不惜丢掉乌纱帽。黄庭坚称颂他:“人品其高,胸怀洒落,如光风霁月。”一个封建士大夫力求“出淤泥而不染”,本来就难能可贵,何况把自己的这种美学理想大胆地生动地体现在文学作品中,更给人以鼓舞力量和美感享受。返回 作业:一、完成课后练习第二题、第 四题。

二、思考并准备口头作文:

《爱________说》描绘你最喜欢的一种花,并阐述理由。

二、教学对象分析

三、教学方法的采用

四、教学准备 五、教学过程

六、教学预测一、教材分析 ??? 1、教材简析:

《爱莲说》是八年级的一篇文言文,对于八年级的学生来说,因为很多文言知识是原来学生没有学过的,所以在目标的设定上既要对字词落实,又要掌握本文的写法及文章的中心,感悟古人追求的“君子”之风。对于九年级来说则更应该注意知识的系统性,尤其是知识点的整合。

??? 2、教学目标: ?? 知识目标:理解课文内容,并在此基础上背诵课文。 ?? 能力目标:了解托物言志的写法。 ?? 情感目标:认识作品的现实意义,提高生活情趣。 ?? 3、教学重点: ?? 理解作品内容及作者的思想。 ?? 4、教学难点: ?? 如何通过“莲花”来表现作者的理想的。 二、教学对象分析 (一)学情分析:我班学生经过初一一年的学习,已初步形成了一定的学习方法,对于文言文的阅读与学习掌握了一定的步骤,而且经过以往的朗读训练,他们很容易感受到短文的独特之处,容易从朗读中获得学习文言文的喜悦感与成就感,进而主动加入到背诵、解说、创作等学习活动中来。但由于本单元文言文首次采用集中编排方式,且所有的课文都有背诵要求,因此不断激发学习兴趣及成就感成为必要。

(二)相应对策:教师示范背诵,形成师生竞赛;通过互动板书设计,指导学生朗读,以读带动对课文的理解,养成良好的诵读文言文的习惯;用游戏法来进行背诵竞赛。

(三)学法指导:通过教学应使学生能当堂背诵短文,能运用已有的学习文言文的基本方法进行自主的学习。为此我设计的学习活动有:

1、多形式朗读课文,培养语感;

2、一对一互译课文;

3、设计板书表现课文,理解文章寓意。三、教学方法的采用本课主要采用朗读法、提问法、练习法等教学方法,此外还利用多媒体展示辅助教学,利用游戏巩固背诵,充分调动学生的学习积极性,发挥学生的主体地位。

诵读法:“三分诗七分读”,从教学过程来看,教学中将朗读教学贯彻到课堂始终,教师示范朗读,引导学生按要求听读,帮助学生深入体会课文情感意蕴,到交替运用轮读、个读、齐读和散读等多种方式,引导学生真正学会读书,欣赏、领悟短文的优美语言和意味,籍此落实教学目的。

提问法:为了在课堂教学中训练学生的形象思维能力,提高对短文整体的把握能力,我设计了若干个问题在学生反复朗读中适时抛出,有利于学生在理解的基础上加强记忆,最后又通过互动设计板书表现出来。

练习法:控制论告诉我们,“要实现有效控制”就必须“要有反馈”,而且反馈越及时越好。因此我设计一些课堂练习,运用练习教学法及时反馈课堂教学效果。

多媒体及游戏的运用主要是起到一个激发学习兴趣的作用。四、教学准备

1、学生课前活动安排:搜集写作背景给予本课相关的链接。

2、教师课前活动安排:准备好幻灯片和上课所用媒体;教学资料。资料如下:

写作背景? 《爱莲说》选自《周元公集》。作者周敦颐,宋代哲学家。《宋史》上说他“博学力行”,并引用宋代著名文学家、江西诗派首领黄庭坚的话,评价他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名而锐于取志,薄于微福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。”虽然他一生担任过州县地方官吏,但他平时更喜欢游览各处名胜,潜心研究学问,是一个事必躬亲、处事公正、颇受时人拥戴的学者。他厌弃封建社会那种纸醉金迷的生活,以素净、淡泊为足,以“饱暖”、“康宁”为乐。特别喜爱“出淤泥而不染”的莲花。在江西南康郡为官期间,亲自率领部下在旧南康府署一侧,挖池种莲,并独出心裁地把莲池叫做“爱莲池”。每当夏日炎炎,他漫步池畔,倾心欣赏,全神思索。经过酝酿、构思、推敲,终于写下了流芳百世的篇章《爱莲说》。 五、教学过程(一)、导入新课

(二)、教授新课

(三)、谈收获和疑问

(四)、教师总结

(一)、导入新课 此导语的设计目的是引导学生关注莲的品格,以便学习托物言志的写作手法

待到秋来九月八, 落尽残红始吐芳,

我花开后百花杀。 佳名唤作百花王。

冲天香阵透长安, 竞夸天下无双艳,

满城尽带黄金甲。 独立人间第一香。阅读下列两首诗歌,体会作者描写的各是什么花: 莲:《尔雅·释草》:“荷,芙蕖……其实莲。”

莲多与荷混用。

李时珍:“陆机以荷为茎名,按茎及负 叶者也,有负荷之义,谓之荷也。”“莲 者连也,花实相连而出也。”

(二)、教授新课

1、认识“爱莲”人

借助多媒体展示问题:内容是文体和作者此环节的目的是:检查预习,让学生了解“说”这种体裁的特点,获得有关作者的信息了解创作背景

写作背景? 《爱莲说》选自《周元公集》。作者周敦颐,宋代哲学家。《宋史》上说他“博学力行”,并引用宋代著名文学家、江西诗派首领黄庭坚的话,评价他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名而锐于取志,薄于微福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。”虽然他一生担任过州县地方官吏,但他平时更喜欢游览各处名胜,潜心研究学问,是一个事必躬亲、处事公正、颇受时人拥戴的学者。他厌弃封建社会那种纸醉金迷的生活,以素净、淡泊为足,以“饱暖”、“康宁”为乐。特别喜爱“出淤泥而不染”的莲花。在江西南康郡为官期间,亲自率领部下在旧南康府署一侧,挖池种莲,并独出心裁地把莲池叫做“爱莲池”。每当夏日炎炎,他漫步池畔,倾心欣赏,全神思索。经过酝酿、构思、推敲,终于写下了流芳百世的篇章《爱莲说》。 “说”是议论文的的一种文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。《爱莲说》就是说爱好莲花的问题。2、诵读“爱莲”文

依据大纲对学习文言文反复诵读领会其丰富内涵和精美语言的要求,我设计了以下5步诵读训练,来完成知识目标和能力目标

a.学生自读课文:弄清字、词、节奏

b.听录音,划出朗读节奏

c.学生跟读,把握语气和节奏

d.学生齐读课文,读正确字音,声音响亮,精神饱满

e.分组疏通文意,学生对照注释及提示,同学之间相互提问,相互答疑,理解文意

诵读课文,配以中国古典乐曲,营造学习的氛围与情境用大屏幕显示课文画面,让学生展开想象和联想,去感受莲花那高洁正直的品质,从而,培养学生良好的道德情操

注意下列字的写法和读音:yī噫( ) 淤( ) 涟( )yūlián 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明惟独爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。沾染洗涤美丽而不庄重树立亲近而不庄重我只喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳;茎梗中间贯通,外部挺直,不生枝蔓,不长枝节。香气远播,越发清香;笔挺洁净地站在那里地,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它。我 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。认为品德高尚的人噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,

宜乎众矣。Yī叹词Xiǎn少,难得应当唉,喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。喜爱莲花的,像我一样的人有几个呢?喜爱牡丹的人,当然很多了。3、体会“爱莲”情 借助多媒体展示问题:

a、哪些语句具体描写了莲花?

b、表现了莲哪些品格?

c、突出作者怎样的情感?

高洁出淤泥而不染濯清莲而不妖正直声名远扬中通外直,不蔓不枝香远溢清志洁行廉清高亭亭净植可远观而不可亵玩焉质朴莲:花之君子者4、把握“爱莲”法

借助多媒体展示问题:

a、作者把莲比作什么?这种借赞花来赞人的写作手法叫什么?表达了作者怎样的生活态度?

b、作者还写了菊和牡丹,其用意是什么?作者对三种花各持什么态度?

陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)颇有微词十分轻蔑自视清高以花喻人4?为什么作者在第一段连用两个“独”字?? 第一、说明周敦颐和陶渊明一样,决不随波逐流的态度;第二、作者赞同陶渊明倚世独立、决不随波逐流的态度,但不赞同陶渊明的隐居、逃避现实。连用两个“独”字,非常鲜明地阐述了自己还有不同于陶渊明的生活态度。? 5课文第一段和第二段前半部分均按“菊——牡丹——莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊——莲——牡丹”的顺序呢?? ?前半部分按“菊——牡丹——莲”的顺序,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊——莲——牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面放在前写,最后用反面的反衬一下,更有独到之处;三句分别用陈述句、疑问句和感叹句表述,特别是最后写牡丹时用了感叹号,更表达了作者复杂的思想感情。? 陶渊明为什么独爱菊花? 因为菊花不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。 写菊是为了正面衬托莲的形象。文中为什么要写牡丹? 因为牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人甚爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。5、抒写“爱莲”心

借助多媒体展示问题:

模仿例句,引用原文句子用托物言志的手法造句

造句:我爱莲花 ,因为它 “ ”,

例句: 我爱莲花,因为它“出淤泥而不染”,恰如清高正直,人格高尚的君子。

我喜欢梅花,因为它是花中的志士,坚强不屈。

我设计了仿写的拓展练习,目的是让学生把握托物言志的手法,培养学生向往美好理想,追求高尚情操,仰慕正直人格的良好品质

(三)、谈收获和疑问

通过让不同程度的学生来谈收获和疑问获得反馈信息,以便做好教学反思和下节课的教学计划。

(四)、教师总结

通过本节课的学习,学生在情感上得到升华,思想上受到教育,为了让他们树立正确的人生观价值观我设计了以下的总结语:

同学们, 作者周敦颐既不愿像陶渊明那样消极避世,更不愿像世人那样贪图富贵,追求名利他要在当时浑浊的世间,独立不移,永远保持高洁正直的情操,做一名君子,实在难能可贵!至今仍对我们有积极的教育意义生活中我们应保持高尚的情操,做一个像莲那样纯洁正直的人这些话会让学生感悟一些做人的道理,在此基础上鼓励学生当堂背诵

六、教学预测

我感觉如此设计能体现“以学生为主体,教师为主导”的教学理念注重学生的“自主,合作,探究”,培养了他们动口、动手、动脑的能力,从而获取了知识、提高了素质、增长了能力。

整个教授新课环节可以让每个学生对课文的内容和表达,有自己的心得,真正领会作者的思想感情,能提出自己的看法和疑问,以便教师关注每一个个体的阅读体验,尊重他们任何一条不成熟的看法及观点,让课堂成为学生尽情表情达意的理想场所让学生即获得了知识又锻炼了能力也让本课的教学难点迎刃而解。

爱莲说知识能力目标:1.托物言志,借物喻人的手法2.对比衬托的作用情感熏陶:

不追逐富贵名利,洁身自好的生活态度。阅读下列两首诗歌,体会作者描写的各是什么花: 待到秋来九月八, 落尽残红始吐芳,

我花开后百花杀。 佳名唤作百花王。

冲天香阵透长安, 竞夸天下无双艳,

满城尽带黄金甲。 独立人间第一香。 ——菊花 ——牡丹 莲:《尔雅·释草》:“荷,芙蕖……其实莲。”

莲多与荷混用。

李时珍:“陆机以荷为茎名,按茎及负 叶者也,有负荷之义,谓之荷也。”“莲 者连也,花实相连而出也。”

唐朝初期特别推崇牡丹,把它从山西一带移植到长安,视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的社会风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。由于唐朝统治者的爱好和提倡,以致长期以来形成一种社会风气,直到宋代仍然存在。可是,作者周敦颐在数百年习染成风的势力中,却能独步于尘俗之外,显示了他的高超不凡。作者在《爱莲说》中不但写出了莲花美丽的外形,芬芳的气质,而且对那高尚的品德、美好的情操、刚正的风度作了逼真逼肖、尽善尽美的描绘,充分表现了作者对莲花的倾慕之情。很显然,这和一般封建士大夫消遣的赏玩是迥然不同的。周敦颐所处的时代与环境资料(1)周敦颐所处的时代与环境资料(2)它反映了作者对在污浊社会中能保持高洁情操的志同道合者的敬仰,对追名逐利的小人的厌弃。同时,也是他自我品德的写照。他为官正直、不媚权贵,不畏酷吏,明断狱案,“以洗冤为己任”。为了主持公道,他甚至不惜丢掉乌纱帽。黄庭坚称颂他:“人品其高,胸怀洒落,如光风霁月。”一个封建士大夫力求“出淤泥而不染”,本来就难能可贵,何况把自己的这种美学理想大胆地生动地体现在文学作品中,更给人以鼓舞力量和美感享受。返回 “说”是议论文的的一种文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。《爱莲说》就是说爱好莲花的问题。注意下列字的写法和读音:yī噫( ) 淤( ) 涟( )yūlián 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明惟独爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。沾染洗涤美丽而不庄重树立亲近而不庄重我只喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳;茎梗中间贯通,外部挺直,不生枝蔓,不长枝节。香气远播,越发清香;笔挺洁净地站在那里地,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它。我 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。认为品德高尚的人噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,

宜乎众矣。Yī叹词Xiǎn少,难得应当唉,喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。喜爱莲花的,像我一样的人有几个呢?喜爱牡丹的人,当然很多了。宾语前置的标志的介入主谓动词:到调节音节代词:这件事解释下列句中划线的词语。可爱者甚蕃可远观陶后鲜有闻鲜花值得可以少新鲜余谓菊何以谓之文也认为(谥号)称作默读并思考:作者是从哪些方面描绘莲花的特征的?

请找出课文中的原句并解释。思考:

莲的这些特征象征着人的哪些美好品质?

高洁出淤泥而不染濯清莲而不妖正直声名远扬中通外直,不蔓不枝香远溢清志洁行廉清高亭亭净植可远观而不可亵玩焉质朴莲:花之君子者陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)颇有微词十分轻蔑自视清高以花喻人4?为什么作者在第一段连用两个“独”字?? 第一、说明周敦颐和陶渊明一样,决不随波逐流的态度;第二、作者赞同陶渊明倚世独立、决不随波逐流的态度,但不赞同陶渊明的隐居、逃避现实。连用两个“独”字,非常鲜明地阐述了自己还有不同于陶渊明的生活态度。? 5课文第一段和第二段前半部分均按“菊——牡丹——莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊——莲——牡丹”的顺序呢?? ?前半部分按“菊——牡丹——莲”的顺序,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊——莲——牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面放在前写,最后用反面的反衬一下,更有独到之处;三句分别用陈述句、疑问句和感叹句表述,特别是最后写牡丹时用了感叹号,更表达了作者复杂的思想感情。? 陶渊明为什么独爱菊花? 因为菊花不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。 写菊是为了正面衬托莲的形象。文中为什么要写牡丹? 因为牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人甚爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。 唐朝初期特别推崇牡丹,把它从山西一带移植到长安,视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的社会风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。由于唐朝统治者的爱好和提倡,以致长期以来形成一种社会风气,直到宋代仍然存在。可是,作者周敦颐在数百年习染成风的势力中,却能独步于尘俗之外,显示了他的高超不凡。作者在《爱莲说》中不但写出了莲花美丽的外形,芬芳的气质,而且对那高尚的品德、美好的情操、刚正的风度作了逼真逼肖、尽善尽美的描绘,充分表现了作者对莲花的倾慕之情。很显然,这和一般封建士大夫消遣的赏玩是迥然不同的。周敦颐所处的时代与环境资料(1)周敦颐所处的时代与环境资料(2)它反映了作者对在污浊社会中能保持高洁情操的志同道合者的敬仰,对追名逐利的小人的厌弃。同时,也是他自我品德的写照。他为官正直、不媚权贵,不畏酷吏,明断狱案,“以洗冤为己任”。为了主持公道,他甚至不惜丢掉乌纱帽。黄庭坚称颂他:“人品其高,胸怀洒落,如光风霁月。”一个封建士大夫力求“出淤泥而不染”,本来就难能可贵,何况把自己的这种美学理想大胆地生动地体现在文学作品中,更给人以鼓舞力量和美感享受。返回 作业:一、完成课后练习第二题、第 四题。

二、思考并准备口头作文:

《爱________说》描绘你最喜欢的一种花,并阐述理由。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 滋味

- 2 散文两篇

- 3 社戏

- 4 幸福——告诉我们的孩子

- 第二单元

- 5 说几句爱海的孩子气的话

- 6 海思

- 7 听潮

- 8 诗两首

- 第三单元

- 9 人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑

- 10 读碑

- 11 中英香港政权交接仪式在港隆重举行

- 12 七根火柴

- 第四单元

- 13 我的“长生果”

- 14 怀疑与学问

- 15 一个少年的笔记

- 16 创造学思想录

- 第五单元

- 17 骆驼祥子

- 第六单元

- 18 短文两篇

- 19 马说

- 20 愚公移山

- 21 桃花源记

- 22 岳阳楼记

- 23 白雪歌送武判官归京

- 旧版资料

- 21、特别营救

- 22 古代神话三则

- 第五单元诗词诵读

- 蓝海

- 13 黄河颂

- 24 故事三则

- 4 诗两首

- 9 海洋忧思录

- 第二单元诗词颂读

- 20 懒惰的智慧

- 26 醉翁亭记

- 第一单元诗词诵读

- 第三单元诗词诵读

- 第四单元诗词诵读

- 27 少年中国说

- 28 橘颂

- 第六单元诗词诵读

- 5 走一步,再走一步