第七单元 燃料及其利用 单元系列检测卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 第七单元 燃料及其利用 单元系列检测卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 160.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-09-06 15:54:22 | ||

图片预览

文档简介

第七单元

燃料及其利用

一、选择题

1.(株洲中考)燃烧是人类最早利用的化学反应之一,下列叙述中正确的是( )

A.在化学反应中只有燃烧才能放出热量

B.物质与氧气发生的反应都是燃烧

C.煤、石油、天然气燃烧都放出大量的热,都是重要的燃料

D.只要达到燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧

2.下列物质的燃烧产物,不会污染空气的是( )

A.柴油

B.氢气

C.硫

D.煤

3.下列燃料属纯净物的是( )

A.甲烷

B.天然气 C.石油 D.煤

4.下列变化属于化学变化的是( )

A.煤隔绝空气加热变成焦炭等物质

B.酒精挥发

C.石油分离得到煤油、柴油等物质

D.自行车车胎爆炸

5.

煤燃烧时会闻到刺激性气味,这是因为煤成分中有下列元素中的( )

A.碳 B.氢 C.硅 D.硫

6.

日常使用的液化石油气是指( )

A.液态天然气

B.石油经分馏等方法加工的产物

C.煤经焦化等方法加工的产物

D.煤油、汽油的蒸汽

7.

(山西模拟)小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是( )

A.用扇子可扇灭蜡烛火焰,说明物质燃烧必须达到着火点

B.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡中含有氢、氧元素

D.在密闭容器中,石蜡燃烧一段时间后熄灭,说明物质通常燃烧需要氧气

8.

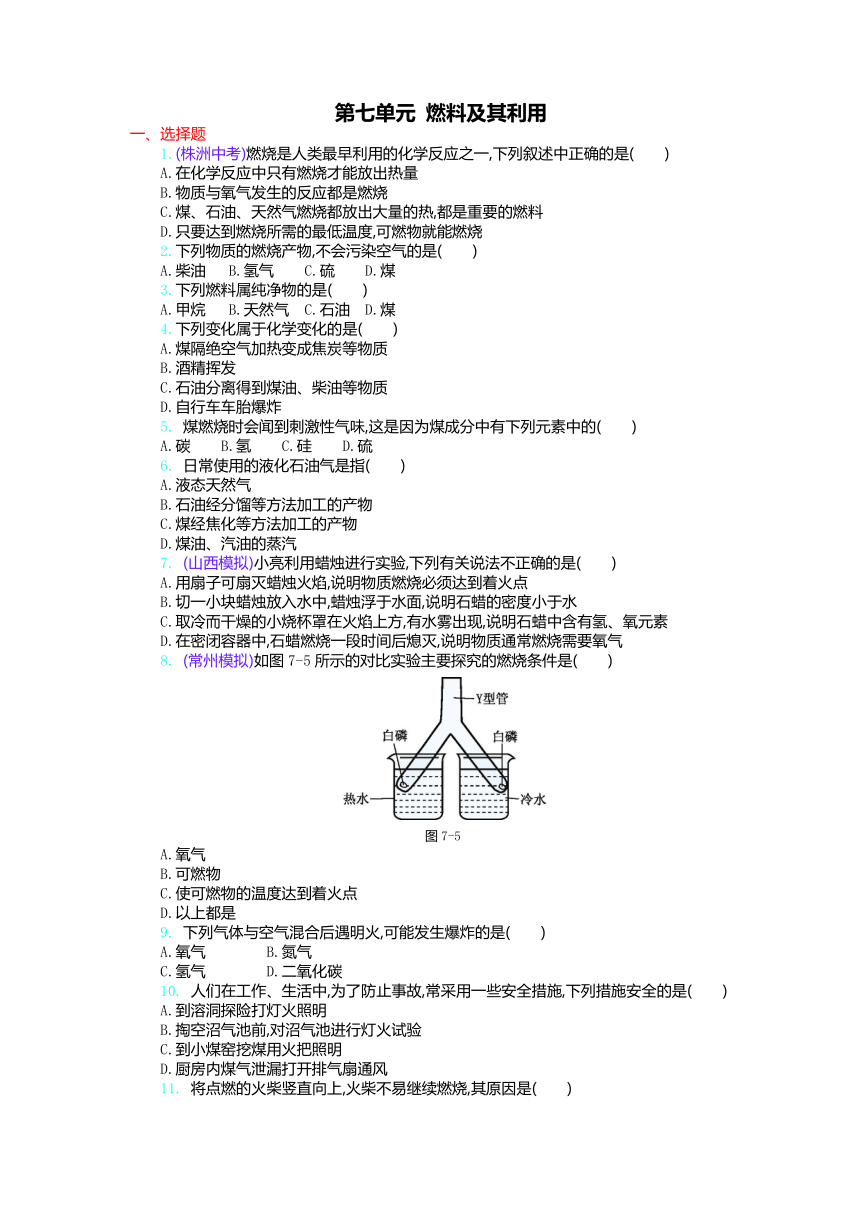

(常州模拟)如图7-5所示的对比实验主要探究的燃烧条件是( )

图7-5

A.氧气

B.可燃物

C.使可燃物的温度达到着火点

D.以上都是

9.

下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A.氧气 B.氮气

C.氢气

D.二氧化碳

10.

人们在工作、生活中,为了防止事故,常采用一些安全措施,下列措施安全的是( )

A.到溶洞探险打灯火照明

B.掏空沼气池前,对沼气池进行灯火试验

C.到小煤窑挖煤用火把照明

D.厨房内煤气泄漏打开排气扇通风

11.

将点燃的火柴竖直向上,火柴不易继续燃烧,其原因是( )

A.火柴梗温度达不到着火点

B.火柴梗的着火点比火柴头的高

C.火柴梗潮湿,不易继续燃烧

D.火柴梗接触氧气少

12.

汽油属于易燃物,敞口放置一瓶汽油,虽然与空气接触,但并未燃烧,这是由于( )

A.汽油具有挥发性

B.汽油的着火点较低

C.与汽油接触的氧气少

D.周围环境温度低于汽油的着火点

(上海模拟)学校食堂为了让煤充分燃烧,达到节能减排的目的,合理的措施

是( )

A.增加煤的用量

B.粉碎煤块

C.提高锅炉的耐热性

D.减少空气通入量

14.

(南京模拟)下列处理事故的方法中不正确的是( )

A.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭

B.家用电器着火,用水扑灭

C.图书、档案着火,用二氧化碳灭火器扑灭

D.厨房天然气管道漏气,立即关闭阀门并轻轻开窗通风

15.

机动车尾气排放出的氮的氧化物,是城市空气污染源之一,其中有一种氧化物含氮约为46.7%,它是( )

A.N2O

B.NO2

C.NO

D.N2O5

二、填空题

16.

有三瓶无色、无味的气体A、B、C,它们分别是氢气、一氧化碳、甲烷中的一种。点燃气体,用干燥的冷烧杯罩在火焰上方,在B、C火焰上方的烧杯内壁上有水珠出现,而在A火焰上方的烧杯内壁上没有水珠。燃烧后,分别向烧杯中注入澄清石灰水,振荡,A、B烧杯内的石灰水变浑浊,C杯内没有变化。则A是 ,B是 ,C是 。试写出实验中所有反应的化学方程式: ; ; ; 。

17.

火柴是生活的必需品。火柴头上深色物质的主要成分是KClO3、MnO2、S和Sb2S3(硫化锑),火柴盒侧面涂有一层红褐色物质(红磷和玻璃粉)。划火柴时,发生氧化反应引燃木条,请写出其中反应的化学方程式。

(1)KClO3在一种催化剂的作用下,借助摩擦产生的热量放出氧气,同时生成氯化钾:

。

(2)红褐色物质(红磷)和氧气反应,并产生白烟:

。

(3)硫和氧气反应: 。

三、实验探究题

18.

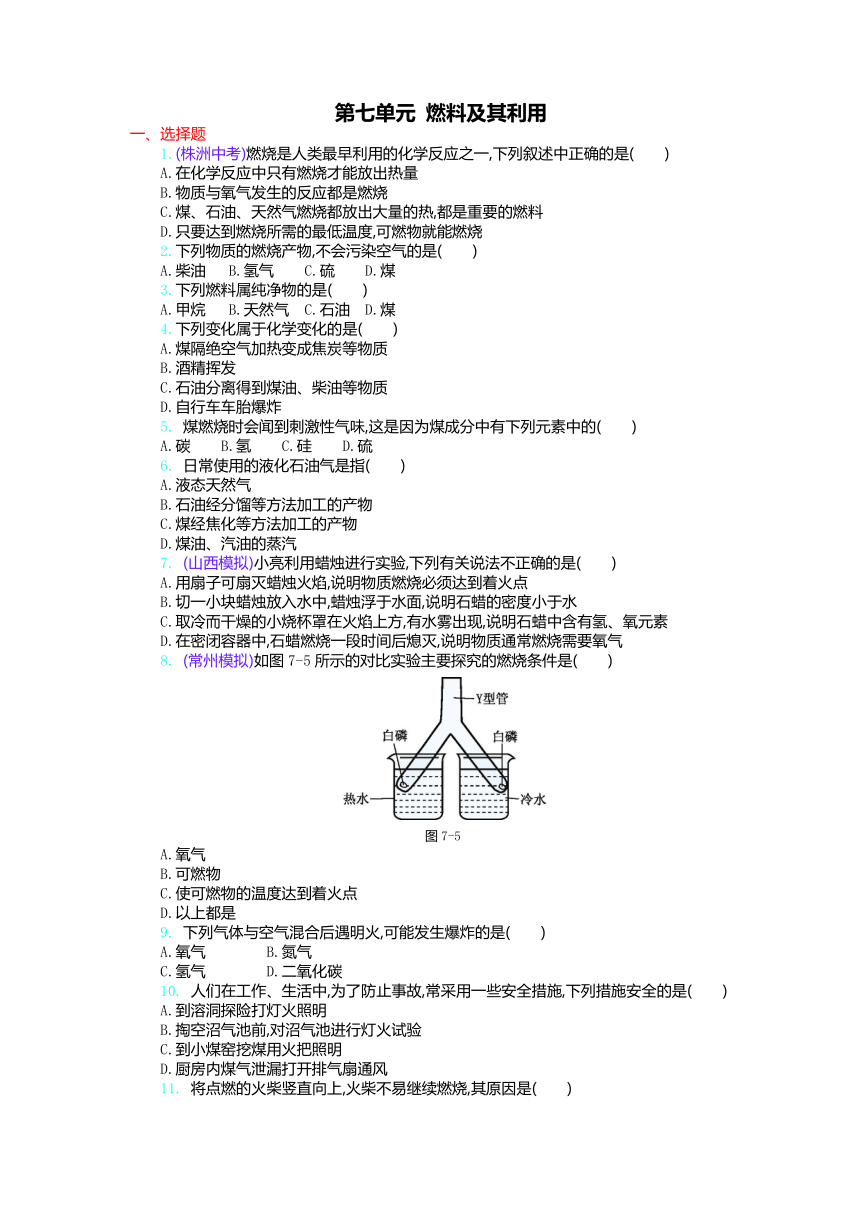

向盛放有一高一低两支燃着的蜡烛的烧杯中倒入二氧化碳,发生的现象是下层的蜡烛比上层的蜡烛先熄灭。但如果将烧杯倒扣在两支燃着的蜡烛上(如图7-6所示),情况将如何 。原因是 。

图7-6

19.

在一个铁制的坩埚里放入松节油,加热把它点燃,待燃烧正常以后,把坩埚半浸入水槽的冰水里,不久,火焰慢慢熄灭。取出坩埚再加热,然后点燃松节油让其燃烧,再次把坩埚半浸入水槽的冰水里,火焰又熄灭。造成松节油熄灭的原因是 。

20.

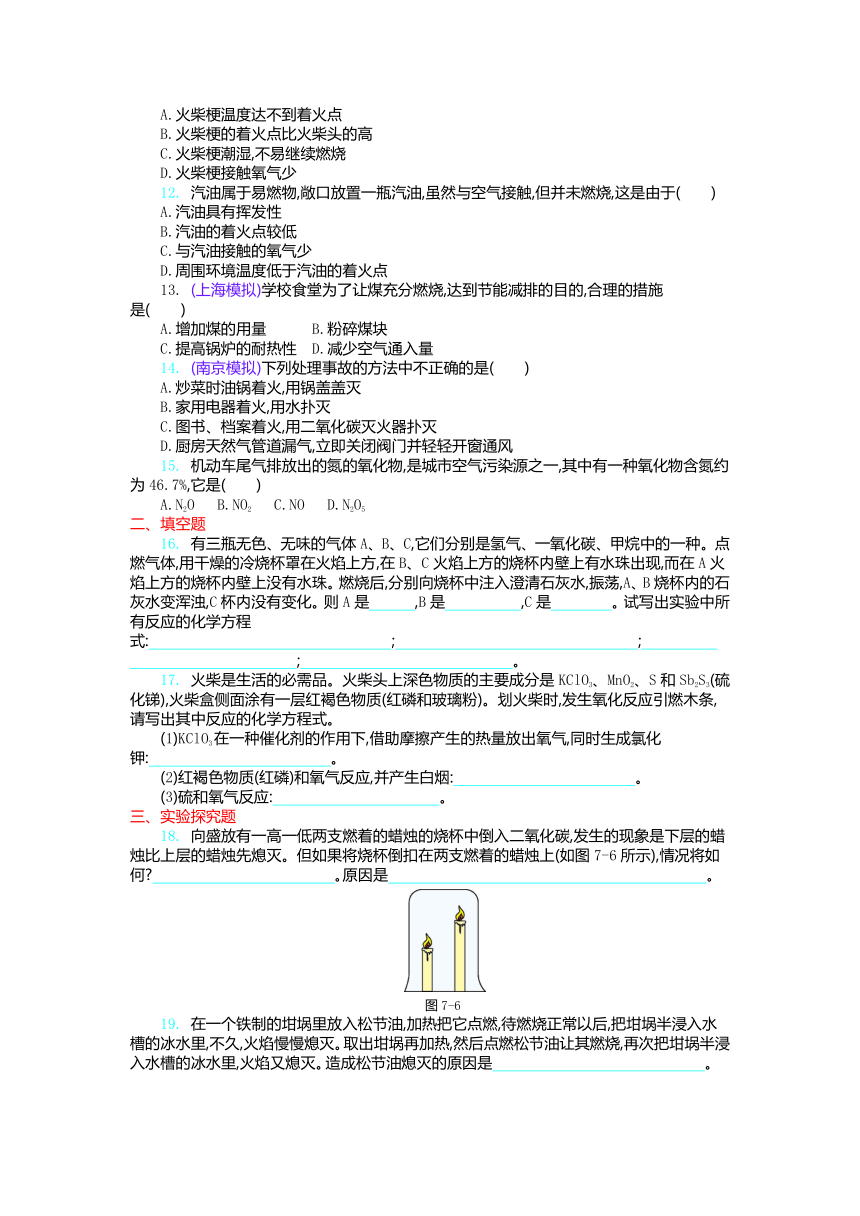

如图7-7所示,在试管和小气球中分别先加入稀盐酸和一种常见的固体物质,然后将气球中的固体倒入试管中,观察到有气泡产生且气球胀大。请依据上述实验回答下列问题:

图7-7

(1)气球中加入的固体物质可能是(至少答出两种不同类型的物质) 、 。

(2)请用简单的实验方法,证明制得的气体的密度比空气大还是小。

四、计算题

21.

天然气的主要成分是甲烷(CH4),它是一种“清洁能源”。甲烷在空气中完全燃烧生成二氧化碳和水,燃烧32

g甲烷,可生成多少二氧化碳

参考答案

1.C 解析:燃烧能放出热量,其他反应很多也属于放热反应,故A选项错误;缓慢氧化也是物质与氧气发生的反应,但不是燃烧,故B选项错误;煤、石油、天然气是三大化石燃料,都是重要的燃料,故C选项正确;燃烧的条件有三个:①有可燃物;②可燃物与氧气接触;③使可燃物达到着火点。三个条件缺一不可,故D选项错误。故选C。

2.B 解析:空气污染的途径是工厂废气的任意排放,大量燃烧化石燃料,汽车尾气的排放,可总结为有害气体和烟尘。主要的有害气体:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫,这些气体主要来自于矿物燃料的燃烧和工厂的废气。柴油燃烧能产生一氧化碳、二氧化硫等能污染空气的气体,故A选项错误;氢气燃烧生成的水不污染空气,故B选项正确;硫燃烧生成的二氧化硫污染空气,故C选项错误;煤燃烧能产生一氧化碳、二氧化硫等气体会污染空气,故D选项错误。

3.A 解析:纯净物是由一种物质组成的。纯净物的特征是只有一种物质组成,这种物质可以只含有一种元素,也可以含有多种元素。甲烷是由一种物质组成的,属于纯净物,故A选项正确。天然气的主要成分是甲烷,属于混合物,故B选项错误。石油中含有汽油、煤油、柴油等物质,是多种物质组成的混合物,故C选项错误。煤是多种成分组成的复杂的混合物,故D选项错误。

4.A 解析:此题是关于化学变化的判断,物质变化分物理变化和化学变化,二者的根本区别在于是否有新物质生成。若有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。煤隔绝空气加热变成焦炭等物质,实质是将煤隔绝空气加热(干馏),可以使煤分解成许多有用的物质,如焦炭、煤焦油、煤气等,属于化学变化,故A选项正确。酒精挥发,仅是物质状态的变化,并无新物质生成,属于物理变化,故B选项错误。石油分离得到煤油、柴油等物质,实质是根据物质沸点不同,将物质蒸馏实现分离提纯,属物理变化,故C选项错误。自行车车胎爆炸,仅是物质形状的改变,并无新物质生成,属于物理变化,故D选项错误。

5.

D 解析:煤主要由碳元素组成,还含有少量的H、N、S、O等元素,硫元素燃烧后生成的二氧化硫具有刺激性气味。

6.

B 解析:知道石油分馏加工后的产物是解答本题的关键。石油中主要含有碳和氢两种元素,将石油加热炼制是利用石油中各成分的沸点不同,将它们分离,可得到溶剂油、汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等,城镇许多家庭做饭使用一种罐装“煤气”作为燃料,罐中所装的液化石油气是石油的化工产品。

7.

C 解析:用扇子可扇灭蜡烛火焰,使蜡烛周围温度降低到着火点以下,故A选项正确;

蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故B选项正确;把冷而干燥的小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断有氧元素,因为氧元素有可能来自于空气中的氧气,故C选项不正确;密闭的容器内空气量是一定的,燃烧一段时间后空气内的氧气耗尽,蜡烛熄灭,说明物质燃烧需要氧气,故D选项正确。故选C。

8.

C 解析:燃烧的条件:①物质具有可燃性;②可燃物与氧气接触;③温度达到可燃物的着火点。由装置可知,白磷与氧气充分接触,不同的是两块白磷的温度,一块在热水中,一块在冷水中,对比实验主要探究的燃烧条件是温度达到可燃物的着火点时才能燃烧。

9.

C 解析:发生爆炸的条件是在有限的空间内,可燃气体或粉尘与空气混合,达到爆炸极限,遇到明火。氧气具有助燃性,不具有可燃性,故A选项不符合题意;氮气不具有助燃性,也不具有可燃性,故B选项不符合题意;氢气具有可燃性,因此氢气与空气混合后遇明火,可能发生爆炸,故C选项符合题意;二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,故D选项不符合题意。故选C。

10.

A 解析:本题考查对爆炸的条件的知识掌握程度和在生活中知识的应用。溶洞中往往会有高浓度的二氧化碳,所以可以用灯火照明,同时检验二氧化碳的浓度高低,A选项正确;沼气池中往往聚集大量沼气,进行灯火实验会把沼气引燃甚至发生爆炸,B选项错误;煤窑中往往会有瓦斯,所以不能有明火,C选项错误;煤气泄漏,打开排气扇,会产生电火花引爆可燃性气体,D选项错误。故选A。

11.

A 解析:本题主要考查了物质的燃烧条件问题,注意物质燃烧必须同时具备三个条件,缺一不可。根据燃烧的条件进行分析,火柴竖直向上,火柴梗在火焰的下方,温度上升得比较慢,不容易达到火柴梗的着火点。火柴竖直向上时,仍然与氧气充分接触,燃烧产生的热量向上散逸,使火柴梗得不到充足的热量,温度达不到火柴梗的着火点。故选A。

12.

D 解析:根据燃烧的条件(燃烧需要同时满足三个条件):①有可燃物;②与氧气或空气接触;③温度达到可燃物着火点。在空气中敞口放置的一瓶汽油,属于可燃物,而且与氧气接触,但是由于没有点燃,温度没有达到汽油的着火点,因此没有燃烧。故选D。

13.

B 解析:要使煤充分燃烧可采用的方式主要有提供适当过量的空气和足够大的空气接触面积。增加煤的用量并不能使煤充分燃烧,故A选项错误。煤块粉碎后增加了煤与空气的接触面积,能使其充分燃烧,故B选项正确。提高锅炉的耐热性是提高设备的安全性,与煤充分燃烧没有关系,故C选项错误。减少空气通入量,会使煤不能充分燃烧,故D选项错误。

14.

B 解析:炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,可以隔绝氧气或空气,从而达到灭火的目的,所以A选项正确。为防止触电,应先切断电源,再用干粉灭火器或者二氧化碳灭火器灭火,不可直接用水灭火,以防损坏电器、触电或电器爆炸伤人,所以B选项错误。二氧化碳灭火器灭火时,不会留下任何痕迹而使物体损坏,能有效保护书籍,所以C选项正确。立即关闭阀门并开窗通风,会使室内空气对流,可以降低气体的温度,减小可燃性气体的浓度,使混合气体达不到着火点和爆炸极限,所以D选项正确。故选B。

15.

C 解析:此题是一道化学式计算题,可用估算法,先将四种物质中的氮元素划归为相同个数的氮原子,然后分别比较氮、氧元素的相对质量,即:NO1/2(14∶8),NO2(14∶32),NO(14∶16),NO2/5(14∶40),只有C选项中的含氮量接近46.7%。故选C。

16.

CO CH4 H2 2CO+O22CO2 CH4+2O2CO2+2H2O 2H2+O22H2O CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O

解析:甲烷中含有碳、氢两种元素,燃烧产物是二氧化碳和水,氢气只有氢元素组成,燃烧产物是水,一氧化碳含有碳、氧两种元素,燃烧产物是二氧化碳;在A火焰上方的烧杯内壁没有水珠,说明没生成水,则是一氧化碳,B、C火焰上方的烧杯内壁有水珠出现,且B杯内的石灰水变浑浊,说明B为甲烷,C杯内壁上有水珠,注入的澄清石灰水没有变化,说明只生成了水,为氢气。甲烷燃烧产物是二氧化碳和水,方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O;氢气燃烧产物是水,方程式为2H2+O22H2O;一氧化碳燃烧产物是二氧化碳,方程式为2CO+O22CO2;二氧化碳使石灰水变浑浊,实际上二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,方程式为CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O。

17.

2KClO32KCl+3O2↑ 4P+5O22P2O5 S+O2SO2 解析:在解此类方程式的书写题时,首先确定反应原理,然后依据原理找出反应物、生成物和反应条件,根据方程式的书写规则书写方程式。氯酸钾在催化剂的作用下借助摩擦产生的热量会生成氯化钾和氧气,故答案为2KClO32KCl+3O2↑;(2)磷和氧气在点燃的条件下生成五氧化二磷,故答案为4P+5O22P2O5;(3)硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,故答案为S+O2SO2。

18.

上层蜡烛先熄灭,下层蜡烛后熄灭 通常情况下,二氧化碳的密度比空气大,但由于热胀冷缩,蜡烛燃烧生成的热的二氧化碳气体体积变大,密度变得比空气的小,会聚集在烧杯的上方,使上方的蜡烛先熄灭。

解析:解答本题要掌握二氧化碳的物理性质和化学性质两方面的知识,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

19.

温度降低到了松节油的着火点以下。

解析:解答本题要充分理解降低温度可以灭火的原理,灭火的方法有:与空气(或氧气)隔绝;降温到可燃物的着火点以下;撤走可燃物。当把燃烧的松节油浸入水槽的冰水中时,温度降低到了松节油的着火点以下,所以松节油熄灭。

20.

(1)锌粒 碳酸钙 (2)若胀大的气球能够在空气中不断上升,证明所收集的气体密度比空气小,反之就比空气的密度大。 解析:本题主要考查了根据实验现象正确判断反应物和生成物以及设计简单实验的能力。根据有气泡产生且气球膨胀,可知稀盐酸和固体物质可能发生化学反应产生了气体,而气体的密度可以根据胀大的气球在空气中的上升和下降来判断。

21.

解:设二氧化碳的质量为x。

CH4+2O2CO2+2H2O

16

44

32

g x

X==88

g

答:可以生成二氧化碳88

g。

燃料及其利用

一、选择题

1.(株洲中考)燃烧是人类最早利用的化学反应之一,下列叙述中正确的是( )

A.在化学反应中只有燃烧才能放出热量

B.物质与氧气发生的反应都是燃烧

C.煤、石油、天然气燃烧都放出大量的热,都是重要的燃料

D.只要达到燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧

2.下列物质的燃烧产物,不会污染空气的是( )

A.柴油

B.氢气

C.硫

D.煤

3.下列燃料属纯净物的是( )

A.甲烷

B.天然气 C.石油 D.煤

4.下列变化属于化学变化的是( )

A.煤隔绝空气加热变成焦炭等物质

B.酒精挥发

C.石油分离得到煤油、柴油等物质

D.自行车车胎爆炸

5.

煤燃烧时会闻到刺激性气味,这是因为煤成分中有下列元素中的( )

A.碳 B.氢 C.硅 D.硫

6.

日常使用的液化石油气是指( )

A.液态天然气

B.石油经分馏等方法加工的产物

C.煤经焦化等方法加工的产物

D.煤油、汽油的蒸汽

7.

(山西模拟)小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是( )

A.用扇子可扇灭蜡烛火焰,说明物质燃烧必须达到着火点

B.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡中含有氢、氧元素

D.在密闭容器中,石蜡燃烧一段时间后熄灭,说明物质通常燃烧需要氧气

8.

(常州模拟)如图7-5所示的对比实验主要探究的燃烧条件是( )

图7-5

A.氧气

B.可燃物

C.使可燃物的温度达到着火点

D.以上都是

9.

下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( )

A.氧气 B.氮气

C.氢气

D.二氧化碳

10.

人们在工作、生活中,为了防止事故,常采用一些安全措施,下列措施安全的是( )

A.到溶洞探险打灯火照明

B.掏空沼气池前,对沼气池进行灯火试验

C.到小煤窑挖煤用火把照明

D.厨房内煤气泄漏打开排气扇通风

11.

将点燃的火柴竖直向上,火柴不易继续燃烧,其原因是( )

A.火柴梗温度达不到着火点

B.火柴梗的着火点比火柴头的高

C.火柴梗潮湿,不易继续燃烧

D.火柴梗接触氧气少

12.

汽油属于易燃物,敞口放置一瓶汽油,虽然与空气接触,但并未燃烧,这是由于( )

A.汽油具有挥发性

B.汽油的着火点较低

C.与汽油接触的氧气少

D.周围环境温度低于汽油的着火点

(上海模拟)学校食堂为了让煤充分燃烧,达到节能减排的目的,合理的措施

是( )

A.增加煤的用量

B.粉碎煤块

C.提高锅炉的耐热性

D.减少空气通入量

14.

(南京模拟)下列处理事故的方法中不正确的是( )

A.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭

B.家用电器着火,用水扑灭

C.图书、档案着火,用二氧化碳灭火器扑灭

D.厨房天然气管道漏气,立即关闭阀门并轻轻开窗通风

15.

机动车尾气排放出的氮的氧化物,是城市空气污染源之一,其中有一种氧化物含氮约为46.7%,它是( )

A.N2O

B.NO2

C.NO

D.N2O5

二、填空题

16.

有三瓶无色、无味的气体A、B、C,它们分别是氢气、一氧化碳、甲烷中的一种。点燃气体,用干燥的冷烧杯罩在火焰上方,在B、C火焰上方的烧杯内壁上有水珠出现,而在A火焰上方的烧杯内壁上没有水珠。燃烧后,分别向烧杯中注入澄清石灰水,振荡,A、B烧杯内的石灰水变浑浊,C杯内没有变化。则A是 ,B是 ,C是 。试写出实验中所有反应的化学方程式: ; ; ; 。

17.

火柴是生活的必需品。火柴头上深色物质的主要成分是KClO3、MnO2、S和Sb2S3(硫化锑),火柴盒侧面涂有一层红褐色物质(红磷和玻璃粉)。划火柴时,发生氧化反应引燃木条,请写出其中反应的化学方程式。

(1)KClO3在一种催化剂的作用下,借助摩擦产生的热量放出氧气,同时生成氯化钾:

。

(2)红褐色物质(红磷)和氧气反应,并产生白烟:

。

(3)硫和氧气反应: 。

三、实验探究题

18.

向盛放有一高一低两支燃着的蜡烛的烧杯中倒入二氧化碳,发生的现象是下层的蜡烛比上层的蜡烛先熄灭。但如果将烧杯倒扣在两支燃着的蜡烛上(如图7-6所示),情况将如何 。原因是 。

图7-6

19.

在一个铁制的坩埚里放入松节油,加热把它点燃,待燃烧正常以后,把坩埚半浸入水槽的冰水里,不久,火焰慢慢熄灭。取出坩埚再加热,然后点燃松节油让其燃烧,再次把坩埚半浸入水槽的冰水里,火焰又熄灭。造成松节油熄灭的原因是 。

20.

如图7-7所示,在试管和小气球中分别先加入稀盐酸和一种常见的固体物质,然后将气球中的固体倒入试管中,观察到有气泡产生且气球胀大。请依据上述实验回答下列问题:

图7-7

(1)气球中加入的固体物质可能是(至少答出两种不同类型的物质) 、 。

(2)请用简单的实验方法,证明制得的气体的密度比空气大还是小。

四、计算题

21.

天然气的主要成分是甲烷(CH4),它是一种“清洁能源”。甲烷在空气中完全燃烧生成二氧化碳和水,燃烧32

g甲烷,可生成多少二氧化碳

参考答案

1.C 解析:燃烧能放出热量,其他反应很多也属于放热反应,故A选项错误;缓慢氧化也是物质与氧气发生的反应,但不是燃烧,故B选项错误;煤、石油、天然气是三大化石燃料,都是重要的燃料,故C选项正确;燃烧的条件有三个:①有可燃物;②可燃物与氧气接触;③使可燃物达到着火点。三个条件缺一不可,故D选项错误。故选C。

2.B 解析:空气污染的途径是工厂废气的任意排放,大量燃烧化石燃料,汽车尾气的排放,可总结为有害气体和烟尘。主要的有害气体:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫,这些气体主要来自于矿物燃料的燃烧和工厂的废气。柴油燃烧能产生一氧化碳、二氧化硫等能污染空气的气体,故A选项错误;氢气燃烧生成的水不污染空气,故B选项正确;硫燃烧生成的二氧化硫污染空气,故C选项错误;煤燃烧能产生一氧化碳、二氧化硫等气体会污染空气,故D选项错误。

3.A 解析:纯净物是由一种物质组成的。纯净物的特征是只有一种物质组成,这种物质可以只含有一种元素,也可以含有多种元素。甲烷是由一种物质组成的,属于纯净物,故A选项正确。天然气的主要成分是甲烷,属于混合物,故B选项错误。石油中含有汽油、煤油、柴油等物质,是多种物质组成的混合物,故C选项错误。煤是多种成分组成的复杂的混合物,故D选项错误。

4.A 解析:此题是关于化学变化的判断,物质变化分物理变化和化学变化,二者的根本区别在于是否有新物质生成。若有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。煤隔绝空气加热变成焦炭等物质,实质是将煤隔绝空气加热(干馏),可以使煤分解成许多有用的物质,如焦炭、煤焦油、煤气等,属于化学变化,故A选项正确。酒精挥发,仅是物质状态的变化,并无新物质生成,属于物理变化,故B选项错误。石油分离得到煤油、柴油等物质,实质是根据物质沸点不同,将物质蒸馏实现分离提纯,属物理变化,故C选项错误。自行车车胎爆炸,仅是物质形状的改变,并无新物质生成,属于物理变化,故D选项错误。

5.

D 解析:煤主要由碳元素组成,还含有少量的H、N、S、O等元素,硫元素燃烧后生成的二氧化硫具有刺激性气味。

6.

B 解析:知道石油分馏加工后的产物是解答本题的关键。石油中主要含有碳和氢两种元素,将石油加热炼制是利用石油中各成分的沸点不同,将它们分离,可得到溶剂油、汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等,城镇许多家庭做饭使用一种罐装“煤气”作为燃料,罐中所装的液化石油气是石油的化工产品。

7.

C 解析:用扇子可扇灭蜡烛火焰,使蜡烛周围温度降低到着火点以下,故A选项正确;

蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故B选项正确;把冷而干燥的小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断有氧元素,因为氧元素有可能来自于空气中的氧气,故C选项不正确;密闭的容器内空气量是一定的,燃烧一段时间后空气内的氧气耗尽,蜡烛熄灭,说明物质燃烧需要氧气,故D选项正确。故选C。

8.

C 解析:燃烧的条件:①物质具有可燃性;②可燃物与氧气接触;③温度达到可燃物的着火点。由装置可知,白磷与氧气充分接触,不同的是两块白磷的温度,一块在热水中,一块在冷水中,对比实验主要探究的燃烧条件是温度达到可燃物的着火点时才能燃烧。

9.

C 解析:发生爆炸的条件是在有限的空间内,可燃气体或粉尘与空气混合,达到爆炸极限,遇到明火。氧气具有助燃性,不具有可燃性,故A选项不符合题意;氮气不具有助燃性,也不具有可燃性,故B选项不符合题意;氢气具有可燃性,因此氢气与空气混合后遇明火,可能发生爆炸,故C选项符合题意;二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,故D选项不符合题意。故选C。

10.

A 解析:本题考查对爆炸的条件的知识掌握程度和在生活中知识的应用。溶洞中往往会有高浓度的二氧化碳,所以可以用灯火照明,同时检验二氧化碳的浓度高低,A选项正确;沼气池中往往聚集大量沼气,进行灯火实验会把沼气引燃甚至发生爆炸,B选项错误;煤窑中往往会有瓦斯,所以不能有明火,C选项错误;煤气泄漏,打开排气扇,会产生电火花引爆可燃性气体,D选项错误。故选A。

11.

A 解析:本题主要考查了物质的燃烧条件问题,注意物质燃烧必须同时具备三个条件,缺一不可。根据燃烧的条件进行分析,火柴竖直向上,火柴梗在火焰的下方,温度上升得比较慢,不容易达到火柴梗的着火点。火柴竖直向上时,仍然与氧气充分接触,燃烧产生的热量向上散逸,使火柴梗得不到充足的热量,温度达不到火柴梗的着火点。故选A。

12.

D 解析:根据燃烧的条件(燃烧需要同时满足三个条件):①有可燃物;②与氧气或空气接触;③温度达到可燃物着火点。在空气中敞口放置的一瓶汽油,属于可燃物,而且与氧气接触,但是由于没有点燃,温度没有达到汽油的着火点,因此没有燃烧。故选D。

13.

B 解析:要使煤充分燃烧可采用的方式主要有提供适当过量的空气和足够大的空气接触面积。增加煤的用量并不能使煤充分燃烧,故A选项错误。煤块粉碎后增加了煤与空气的接触面积,能使其充分燃烧,故B选项正确。提高锅炉的耐热性是提高设备的安全性,与煤充分燃烧没有关系,故C选项错误。减少空气通入量,会使煤不能充分燃烧,故D选项错误。

14.

B 解析:炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,可以隔绝氧气或空气,从而达到灭火的目的,所以A选项正确。为防止触电,应先切断电源,再用干粉灭火器或者二氧化碳灭火器灭火,不可直接用水灭火,以防损坏电器、触电或电器爆炸伤人,所以B选项错误。二氧化碳灭火器灭火时,不会留下任何痕迹而使物体损坏,能有效保护书籍,所以C选项正确。立即关闭阀门并开窗通风,会使室内空气对流,可以降低气体的温度,减小可燃性气体的浓度,使混合气体达不到着火点和爆炸极限,所以D选项正确。故选B。

15.

C 解析:此题是一道化学式计算题,可用估算法,先将四种物质中的氮元素划归为相同个数的氮原子,然后分别比较氮、氧元素的相对质量,即:NO1/2(14∶8),NO2(14∶32),NO(14∶16),NO2/5(14∶40),只有C选项中的含氮量接近46.7%。故选C。

16.

CO CH4 H2 2CO+O22CO2 CH4+2O2CO2+2H2O 2H2+O22H2O CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O

解析:甲烷中含有碳、氢两种元素,燃烧产物是二氧化碳和水,氢气只有氢元素组成,燃烧产物是水,一氧化碳含有碳、氧两种元素,燃烧产物是二氧化碳;在A火焰上方的烧杯内壁没有水珠,说明没生成水,则是一氧化碳,B、C火焰上方的烧杯内壁有水珠出现,且B杯内的石灰水变浑浊,说明B为甲烷,C杯内壁上有水珠,注入的澄清石灰水没有变化,说明只生成了水,为氢气。甲烷燃烧产物是二氧化碳和水,方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O;氢气燃烧产物是水,方程式为2H2+O22H2O;一氧化碳燃烧产物是二氧化碳,方程式为2CO+O22CO2;二氧化碳使石灰水变浑浊,实际上二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,方程式为CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O。

17.

2KClO32KCl+3O2↑ 4P+5O22P2O5 S+O2SO2 解析:在解此类方程式的书写题时,首先确定反应原理,然后依据原理找出反应物、生成物和反应条件,根据方程式的书写规则书写方程式。氯酸钾在催化剂的作用下借助摩擦产生的热量会生成氯化钾和氧气,故答案为2KClO32KCl+3O2↑;(2)磷和氧气在点燃的条件下生成五氧化二磷,故答案为4P+5O22P2O5;(3)硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,故答案为S+O2SO2。

18.

上层蜡烛先熄灭,下层蜡烛后熄灭 通常情况下,二氧化碳的密度比空气大,但由于热胀冷缩,蜡烛燃烧生成的热的二氧化碳气体体积变大,密度变得比空气的小,会聚集在烧杯的上方,使上方的蜡烛先熄灭。

解析:解答本题要掌握二氧化碳的物理性质和化学性质两方面的知识,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

19.

温度降低到了松节油的着火点以下。

解析:解答本题要充分理解降低温度可以灭火的原理,灭火的方法有:与空气(或氧气)隔绝;降温到可燃物的着火点以下;撤走可燃物。当把燃烧的松节油浸入水槽的冰水中时,温度降低到了松节油的着火点以下,所以松节油熄灭。

20.

(1)锌粒 碳酸钙 (2)若胀大的气球能够在空气中不断上升,证明所收集的气体密度比空气小,反之就比空气的密度大。 解析:本题主要考查了根据实验现象正确判断反应物和生成物以及设计简单实验的能力。根据有气泡产生且气球膨胀,可知稀盐酸和固体物质可能发生化学反应产生了气体,而气体的密度可以根据胀大的气球在空气中的上升和下降来判断。

21.

解:设二氧化碳的质量为x。

CH4+2O2CO2+2H2O

16

44

32

g x

X==88

g

答:可以生成二氧化碳88

g。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件