语文八年级上长春版6.16北京的春节课件(83张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文八年级上长春版6.16北京的春节课件(83张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-07 06:39:41 | ||

图片预览

文档简介

课件83张PPT。猜谜语

挂灯笼,贴对联

舞狮子,敲锣鼓

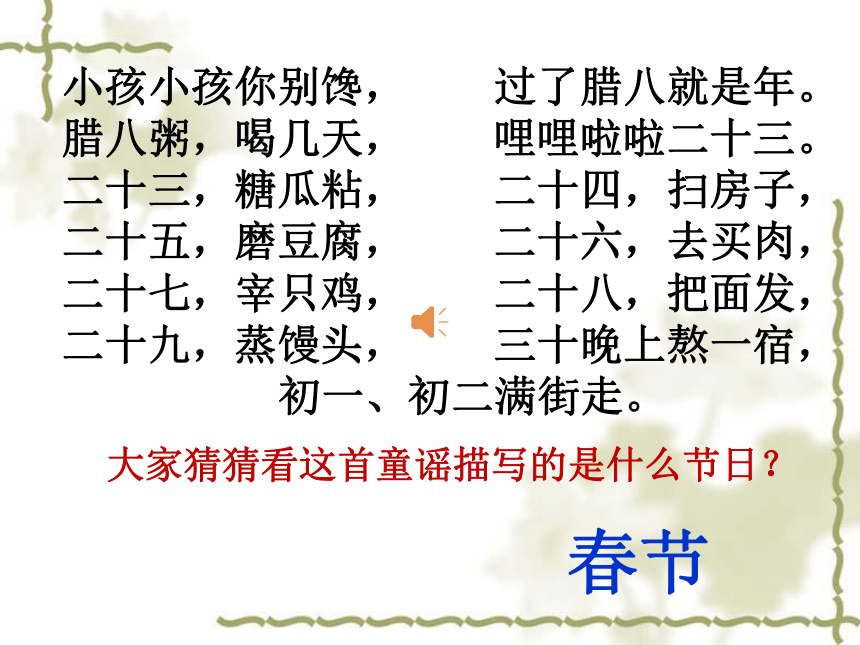

(猜一个节日)小孩小孩你别馋, 过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天, 哩哩啦啦二十三。

二十三,糖瓜粘, 二十四,扫房子,

二十五,磨豆腐, 二十六,去买肉,

二十七,宰只鸡, 二十八,把面发,

二十九,蒸馒头, 三十晚上熬一宿,

初一、初二满街走。

大家猜猜看这首童谣描写的是什么节日?春节 泱泱华夏,盛开着五十六朵民族之花。不同的地区,不同的民族,都有着自己独具特色的民风民俗。不一样的节日,不一样的穿着,不一样的食物,不一样的民居……生活中的点点滴滴,无不体现出丰富多彩的地域特色,无不展示着民族文化的独特魅力。让我们跟随着作者的笔触,去感受那一幅幅绚丽多姿的民俗风情画吧!内容重点:了解各地民风民俗,

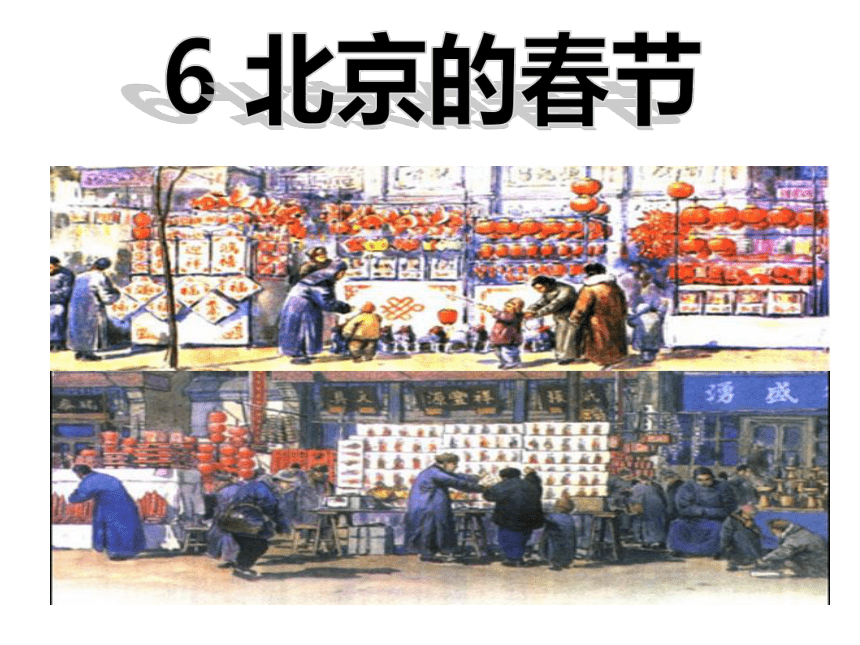

体会民族文化。学习重点:体会作者是怎样写出民俗民风的,还要就民风民俗的某一个方面展开调查活动,深入了解。锣鼓喧天辞旧岁爆竹声中迎新春北京的春节6 北京的春节 春节习俗是我国最大的传统民俗节日。春节在古都更受到人们,由此也形成普遍重视了一套完整的春节习俗。农历的正月初一为春节,俗称“过年”。春节原起于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。古代的春节称:“元日”、“元旦”。辛亥革命后,才把正月初一正式定名为春节。

。 北京的春节历史 北京人总是把“福”倒着贴在门里、衣柜里,寓意着福到了。贴春联也有许多讲究,一般百姓家贴红色春联,门楣上贴“横批”,内廷、王公府第,一律用白宣纸镶红边;有父、母丧者则要用蓝纸;庙宇用黄纸。北京人喜欢在屋内廷贴上“抬头见喜”,屋外贴上“出门见喜”,院内贴“全院生辉”等春条。 北京的春节习俗 庙会是旧时北京过年的主要习俗。除了人们所熟悉的“厂甸”之外,“五显财神庙”(初二至十六)、“东岳庙”(初一至十五)、“白云观”(初一至十九)都是有名的庙会,最富有北京过年的特色。 北京春节的庙会老舍先生老舍(1899~1966)原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代小说家、戏剧家、著名作家,因作品很多而获得“人民艺术家”称号。主要作品有:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收在《老舍文集》里。作家简介 老舍(l899.2.3—1966.8.24),满族,原名舒庆春,字舍予,生于北京。父亲是一名满族的护军,阵亡在八国联军攻打北京城的炮火中。母亲也是旗人.靠替人洗衣裳做活计维持一家人的生活。1918年夏天,他以优秀的成绩由北京师范学校毕业,被派到北京第十七小学去当校长。1924年夏应聘到英国伦敦大学东方学院当中文讲师。在英期间开始文学创作。长篇小说《老张的哲学》是第一部作品,由1926年7月起在《小说月报》杂志连载,立刻震动文坛。 以后陆续发表了长篇小说《赵子曰》和《二马》。奠定了老舍作为新文学开拓者之一的地位。1930年老舍回国后,先后在齐鲁大学和山东大学任教授。这个时期创作了《猫城记》、《离婚》、《骆驼祥子》等长篇小说,《月牙儿》、《我这一辈子》等中篇小说,《微神》等短篇小说。1944年开始,创作近百万字的长篇巨著《四世同堂》。他担任全国文联和全国作协副主席兼北京文联主席,是全国人大代表和全国政协常委。1966年“文革”中不堪凌辱投湖自尽。旬 熬 蒜 醋 饺 翡 拌榛 栗 筝 鞭 麦 寺 逛Xùn áo suàn cù jiǎo fěi bànZhēn lì zhēng biàn mài sì guàng下旬 蒜瓣 饺子 拌豆腐 熬夜 翡翠榛子 风筝 麦子 逛街 栗子 鞭子 少年寺读准这些词语

腊月 初旬 展览 蒜瓣 饺子

翡翠 榛子 栗子 爆竹 风筝

彩排 鞭炮 截然 寺院 彩绘 预备

逛庙会 走马灯 杂拌儿 麦芽糖 色如翡翠

色味双美 零七八碎 万象更新 灯火通宵

日夜不绝 万不得以 娴熟技能 张灯结彩

轻声:饺子 榛子 栗子 风筝

规矩 掺和 红火

儿化:杂拌儿 零七八碎儿

玩意儿

多音:万象更新 正月 间断 分外 色如翡翠 色味双美 零七八碎

万象更新 灯火通宵 日夜不绝

万不得已 娴熟技能

“腊七腊八,冻死寒鸭”,这是一年里最冷的时候。

除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝 。

一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。

好词好句腊八粥:腊八即腊月初八。在腊八这一天,用米、豆等谷

物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

空竹: 用竹木制作,中空,能发出响声的一种传统健身

玩具。

小年:农历中的节日。在腊月二十三日,旧俗在这天祭灶。

除夕:农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年最后的一天。

庙会:设在寺庙里边或附近的集市,在节日或规定的日子

举行。

元宵:农历正月十五日夜晚。因为这一天叫上元节,故晚

上叫元宵。课文中指元宵节(又称灯节)的一种应时食品,南方称“汤圆”。

截然不同:截然:很分明地、断然分开的样子。形容两种

事物毫无共同之处。本课指除夕夜的“闹”与正月

初一 的“静”形成鲜明对比。

万象更新:万象:宇宙间的一切景象。更:变更。一切事

物或景象都变得焕然一新。腊八粥庙会空竹汤圆正月初一思考:1. 请同学们自由读读著名作家老舍的这篇散文,要求读准字音,划出不太理解的字词,试着自己解决,并想一想北京的春节给你留下了什么印象。热闹、喜庆、祥和、团圆老北京的春节到底是怎么过的呢?请孩子们再次快速浏览课文。思考1:作者是以什么为记叙线索的?提示:散文记叙线索一般为时间或事件过程。本文以时间(腊月——元宵节)为线索(或是以春节的过程为线索)。

帮你理层次第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

第五段:(1-6节)介绍北京的春节从腊月初旬就开始了。(7节)详细描绘北京除夕的热闹场景。(8-10)节写正月初一到正月十五这段时间人们过年的一些活动。(11-12节)通过对各形各色灯的描写,突出了元宵节的热闹场景,说明这是春节的又一个高潮。(13节)写正月十五春节结束,人们投入新的生活,新的工作。初读课文 感知内容(1)全文主要写了春节中那些重要日子的活动?

全文先介绍了北京的春节从( )就开始了,人们( )、

( )、( ),在( )过小年,之后详细描述了( )、( )、( ),最后写( )春节结束。 腊月初旬熬腊八粥泡腊八蒜购买年货腊月二十三除夕守岁正月初一拜年正月十五闹花灯正月十九 思考2: 北京的春节从腊月初旬开始,直到正月十九才结束。本文都提到了哪些日子? 哪些日子写得详细呢? 本文提到的日子有:

重点写开始和高潮即 腊月初、腊八、二十三小年、除夕、大年初一、正月初六、正月十五、正月十九。腊八、除夕、初一、正月十五。

思考3:本文选取和组织了哪些材料?熬腊八粥

泡腊八蒜

孩子们准备过年

新年的“彩排”

除夕以前

除夕

元旦光景

初六开张

元宵节(春节的高潮)在这一个多月的时间里,老舍先生写到了哪些天的事情呢?请同学们默读课文,把老舍先生写到的时间画出来,填在表格的左边;再看看在这些时间里具体有哪些风俗习惯,填在表格的右边。填表的时候可以小组合作,一会再向大家汇报。腊月初八 腊月初九到腊月二十二腊月二十三过了二十三除夕 正月初一 熬腊八粥,泡腊八蒜孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品

过小年,放鞭炮, 吃糖大扫除,把吃的准备充足做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会初六铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏元宵看花灯,小孩放花炮,吃元宵正月十九春节结束 学生上学 大人做事思考4:北京的春节大概有多长时间?课文在第一自然段中写“照老规矩,春节差不多从腊月就开始了。”之后是春节的准备,直到高潮,在最后一段写“春节在正月十九结束了。”可见春节的时间很长,有一个多月的时间。在老舍先生详写的这四天中,你最喜欢的是哪天呢?深入地读一读,勾画出自己印象最深的地方,结合自己过年的感受,做一些批注,和大家交流交流。 照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”这是一年里最冷的时候。在腊八这天,家家都熬腊八粥。粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会。

除此之外,这一天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双全,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。 1 腊八这天,人们做些什么?有什么特点? 2 你从中感受到老舍先生怎样的语言风格?小孩欢喜,大人忙乱通俗、简练、有趣粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会 。“农业展览会”指腊八粥里的米、豆、干果的品种很多,多得好像是聚在一起开展览会。作者用了“打比方”的表达方法,生动形象地写出了老北京春节熬腊八粥这一民俗特点。语言通俗有趣。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。“色如翡翠”和“色味双美”这两个词,我们能体会到老舍先生语言简练,给我们呈现出一幅鲜明的画面,这也是老舍先生语言的魅力。 “腊七腊八,冻死寒鸦” 俗语。

说明了腊七腊八是一年中最冷的时候,北京的春节也就是从最冷的时候开始的。

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

这段话从哪几方面来写“除夕真热闹”呢?透过“万不得已”“必定”等词,你又体会到了什么?重视团圆,重视亲情味色声除夕真热闹A、从“味、色、声”上体会到除夕真热闹。“到处是酒肉的香味”、“红红的对联”、“各色的年画”、“家家灯火通宵”、“鞭炮声日夜不绝”,老舍从香味到色彩,到声音,进行了全方位的描写,充分表现了除夕的热闹。

B、从人们的活动中体会到除夕热闹。

人们做年菜、穿新衣、贴对联、吃团圆饭、放鞭炮、守岁等活动表现了除夕的热闹。 从第一句话可充分感受到“除夕真热闹”。透过“ ”、“ ”等词语可以体验到人们多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这里包含着浓浓亲情,浸润着传统美德。按照老北京的习惯,年三十晚上不能睡觉,要痛痛快快地玩一宿,这叫“守岁”。万不得已必定“守岁”有两重意义:岁数大的人在除夕之夜守岁有珍惜光阴的意思;年轻人守岁则是为了给父母延寿。

除夕夜可以说是春节中的高潮,在热闹、喜庆、团圆的气氛中,有多少人今夜无眠。试着用你的朗读来把它表现出来吧。 返回 1 正月初一与除夕的气氛有什么异同? 2人们在这一天都在做什么?3你从中体会到了什么? 与除夕截然不同,全城都在休息,多数铺户都在休息。但同样热闹。轻松自在、喜庆、祥和初一的光景与除夕截然不同:人们的活动:男人们在午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。小贩们在寺庙外边摆摊,小孩子们则爱逛庙会,还有很多人参加赛马赛骆驼的比赛呢!总之,每个人都没闲着,或者走亲访友,或者逛街、比赛,可谓轻松自在。 元宵节美在何处呢? 美在处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火

炽而美丽。 元宵上市,春节的又一个高潮到了。

一个“又”字,你看出了什么?

高潮很多

第一次高潮:除夕真热闹。

第二次高潮:初一 拜年、逛庙会

第三次高潮:十五元宵节

一个“又”字,表现出作者在结构文章、统筹内容上的匠心独运。﹒中心句【场面描写】 【重点段落】( “元宵上市----这的确是美好快乐的日子”)

① 从几个方面来描写:

② 描写的特色:品读回顾: 灯的数量多,灯的种类多,吃元宵。

总分总的段落结构

思考5:作家抓住一个“灯”字做足了文章,请问他是从哪些方面写灯的? 作家抓住一个“灯”字做文章。围绕“灯”,先写“灯展”,再写“观灯”。写灯展,先写哪些地方有灯:处处张灯结彩,整条大街像是办喜事。再写灯的用材:有名的老店的灯常常有几百盏,“有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的是纱灯” 。数量多种类多 正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。 小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。热闹喜庆思考6:“这的确是美好快乐的日子”一句在这里的作用是什么? 总结上文,揭示这几段文字的中

心意思,流露出对元宵节的喜爱之情。本文怎样描写孩子们过春节的呢? 孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯掺和成的。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各

种玩意、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具、放花炮等。 一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。残灯末庙春节结束了花灯逐渐少了、熄灭了。

庙会的最后一天这句在文中起承上启下作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月初五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄灭了,庙会也到了最后一天,隆重热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟然“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。

残灯末庙,春节在正月十九结束了春节差不多在腊月的初旬就开始了首尾呼应 浑然一体北京的春节作者如何将叙事与风俗的介绍穿插进行的?举例:熬腊八粥

这种特制的粥是祭神祭祖的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现,是小型的农业展览会。

作者将传统旧俗赋予时代内涵。

送灶:现在还有卖糖的,但是只有大家享用,并不再粘灶王的嘴了。

“动刀剪不吉利的迷信”,表现了我们确是爱和平的人。1 谁能用自己的话说说课文的主要内容?2 这么多的内容,哪些详写,哪些略写?这样安排有什么好处?

3 文章表达了作者什么样的思想感情?总结全文 老舍在整体介绍春节习俗的同时,着力突出腊八、除夕、正月初一和元宵这四天,让春节的风俗习惯给我们留下更深刻的印象!这种方法就是详略得当 热闹 喜庆 团圆 祥和 北京的春节—独特的民俗文化腊八-腊月二十三-除夕-正月初一-正月十五-正月十九 找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,联系实际,说说你是怎样过春节的?感兴趣的,可以简单写写。 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各种玩意、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具。1 家乡的春节有什么习俗?你是怎么过春节的?说一说2 你知道其他地区或民族是怎么过春节的吗?互相交流一番。 一进入腊月,年味就一天天地浓了。灰蒙的天空,太阳若有若无,我看见那么多的人行色匆匆,走在回家的路上。那脸上落满尘埃,那心中藏满了喜悦。过年的滋味 从这时候开始,我就掰着指头,一天天地数,数那渐渐逼近的脚步,听那一天天热闹起来的喧嚣。先是有一户两户的人家将自家养了一年的猪杀了,留足了全家过年的猪肉以后,剩下的都被乡亲们买了去,准备过年的时候美美地吃上一顿。那时候,乡亲们一年到头吃的是瓜果、蔬菜,很少有吃上肉的时候,只有在过年的时候,才会毫不犹豫地买上两三斤肉,让全家人在年三十的中午饱餐一顿。

无论手头多么拮据,也很少有在春节的时候不买上一点肉回家过年的。记忆中,我最盼的就是过年了。而一年又是那样地漫长,就像走在一条长长的路上,无法看到那尽头。我兄妹四人,年迈的父母在队里挣的那点公分,年年透支,所以,我们家的生活一直是紧巴巴的。即便这样,过年的时候,父亲也会变魔术一样,为我们兄妹四人每人做上一件新衣裳,不管布料怎样,只要是新衣服,我们都会高兴整整一年的时间。我是老大,父亲有时会为我搞一些特殊,除了每人都有的上衣以外,有时我还会得到一件新的裤子或者鞋子,而弟弟和妹妹也并没有为此而眼红。穿着新衣服,走在过年的氛围里,心里有一种说不出的兴奋。

我觉得真正的过年是从除夕开始的。吃完精心准备的年三十的午饭以后,天很快就黑了。这时候,父亲坐在锅前烧锅,母亲就站在锅台边,用锅铲一下一下地炒着锅里的花生。炒花生,火候很重要,火大了,花生很容易炒糊,火小了,花生又炒不熟。所以,过年炒花生的时候,都是由父亲烧锅,母亲用锅铲不停地翻炒花生。我看见父亲一手拉着风箱,一手朝锅灶里续着草,那年就慢慢地近了。在风箱呱哒呱哒的节奏里,我的童年一片迷茫。花生炒好以后,就放在簸箕里,然后放上小果子,好大年初一的早上给拜年的人吃。一会儿,父亲开始给我们发压岁钱,先是几毛,后来发到了几块,母亲照例也会得到一份。这时,父亲就会说,一定要好好读书,将来做个有用的人。我们懵懵懂懂,不住地打着哈欠。上床睡觉之前,母亲一遍遍地嘱咐我们,年三十晚和大年初一的早上,千万不要乱说话,更不要说不吉利的话。我们就一遍遍地点头,说记住了。 我们睡下不久,父亲就把小果子和年糕每人包上一份,放在我们的床头,说明早一睁开眼睛,第一件事就要吃这些小果子和年糕,这样吉利。然后,父亲就到门外放上几支高升,我看见父亲嘴里叼着的烟在黑夜里一闪一闪。父亲回到屋里的时候,就从准备明天早上放的鞭炮上取下一小节放在桌子上,好让我第二天早上放。大年初一,天还蒙蒙亮,我就被一阵紧似一阵的鞭炮声惊醒。我赶紧爬起来,吃了一点年糕和小果子,然后就学着父亲的样子,嘴里叼着一枝烟,把父亲留给我的一节鞭炮一个一个地放完。噼噼啪啪的鞭炮声,在大年初一的早上不停地响着,我看见鞭炮的纸屑在灰蒙蒙的天空纷纷扬扬,持续了很长时间才落到地上。那浓浓的火药味虽然有些刺鼻,却又是那样地芬芳,在空气里飘了很久才四散而去。

放完鞭炮,我就给本族的长辈以及和我们家来往密切的邻居拜年。每到一家,我都会说,三爹或者四爷,我给你磕头来了。磕头,也就是拜年。然后跪倒磕头,而他们总会赶紧让我起来,一边说着新年发财,一边从兜里掏出早就准备好的压岁钱。我那时候也就八九岁的模样,觉得磕头很好玩,一点也不感到难为情,况且,一年到头,那些大人们也希望有人给他们磕头拜年,图个吉利。而驱使我去给他们磕头拜年的最大动力,也就是他们给我的压岁钱。记得那年,我兜里装着满满的压岁钱回到家里,把那一毛一毛的纸币叠起来,然后再一张张地数,手指蘸着唾沫,那种感觉无法言喻。那个早上,我得到的压岁钱将近四块,对我来说那可是一笔巨款。我可以用它来买作业本和小人书,还可以为妹妹买她爱吃的米花糖。 这时候,父亲正在用芝麻秸引火,一会儿就把火烧得旺旺的,父亲说,这叫“元宝火”,我就把冻得通红的手放在火上烤,渐渐地我的有些麻木的手脚开始暖和起来。然后,母亲就会叫弟弟和妹妹都起来,全家坐在一起吃“元宝”,所谓元宝也就是饺子。母亲说,把饺子叫做元宝是为了吉利。父亲一边吃着“元宝”,还会喝上两盅“元宝酒”呢。有时,我会从饺子里吃出一枚一分或者二分的硬币,母亲便会笑着说,小二子要发财了。哥哥十三岁夭折,我这小二子的乳名一直被母亲叫了许多年。 当我们一家一边吃着“元宝”的时候,年已经离我们远去了。于是,我便又会在漫长的等待里迎来又一个新年。如今,在渐渐淡远的年味里,我静静地看着窗外的雪花飘落,纷纷扬扬,就像岁月深处那无法说出的怀念。我看见父亲和母亲相互搀扶着,在另一个世界里不停地寻找着什么,那满头的白发,就像这雪花一样,洁白,柔软。而那一阵阵吹来的北风,送来了那呱哒呱哒的风箱的声音,还有父亲那因为烟抽得太多剧烈的咳嗽声。此时,年的滋味便又会慢慢地撰住我的心。附:春节习俗 中国农历年的岁首称为春节。是中国人民最隆

重的传统节日,也象征团结、兴旺,对未来寄托新

的希望的佳节。据记载,中国人民过春节已有4千

多年的历史,它是由虞舜兴起的。公元前两千多年

的一天,舜即天子位,带领着部下人员,祭拜天地。

从此,人们就把这一天当作岁首,算是正月初一。

据说这就是农历新年的由来,后来叫春节。 我国春节,一般是从祭灶揭开序幕的。民

谣中“二十三,糖瓜粘”指的即是每年腊月二十

三或二十四日的祭灶,有所谓“官三民四船家五”

的说法,也就是官府在腊月二十三日,一般民家

在二十四日,水上人家则为二十五日举行祭灶。 祭灶,是一项在我国民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。人们称这尊神为“司命菩萨”或“灶君司命”,传说他是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶王府君“,负责管理各家的灶火,被作为一家的保护神而受到崇拜。灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称为“灶王奶奶”。这大概是模仿人间夫妇的形象。灶王爷像上大都还印有这一年的日历,上书“东厨司命主”、“人间监察神“、”一家之主“等文字,以表明灶神的地位。两旁贴上“上天言好事,下界保平安"的对联,以保佑全家老小的平安。 灶王爷自上一年的除夕以来就一直留在家中,以

保护和监察一家;到了腊月二十三日灶王爷便要升

天,去向天上的玉皇大帝汇报这一家人的善行或恶

行,送灶神的仪式称为“送灶”或“辞灶”。玉皇

大帝根据灶王爷的汇报,再将这一家在新的一年中

应该得到的吉凶祸福的命运交于灶王爷之手。因此,

对一家人来说,灶王爷的汇报实在具有重大利害关

系。 扫????尘 举行过灶祭后,便正式地开始做迎接过年的准备。

每年从农历腊月二十三日起到除夕止,我国民间把这

段时间叫做“迎春日”,也叫“扫尘日”。扫尘就是

年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在

春节前扫尘,是我国人民素有的传统习惯。每逢春节

来临,家家户户都要打扫环境,清洗各种器具,拆洗

被褥窗帘,洒扫六闾庭院,掸拂尘垢蛛网,疏浚明渠

暗沟。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎

新的祈求。

春联

起源于桃符。“桃符”,周代悬挂在大门两旁的长

方形桃木板。明代,桃符才改称“春联”。明代陈云

瞻《簪云楼杂话》中载:“春联之设,自明太祖始。

帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联

一幅帝微行时出现。“朱元璋不仅亲自微服出城,观

赏笑乐,他还亲自题春联。他经过一户人家,见门上

不曾贴春联,便去询问,知道这是一家阉猪的,还未

请人代写。朱元璋就特地为那阉猪人写了“双手劈开

生死路,一刀割断是非根“的春联。联意贴切、幽默。

经明太祖这一提倡,此后春联便沿习成为习俗,一直

流传至今。 年画

是我国的一种古老的民间艺术,他反映了人民大众的风俗和

信仰,寄托着人们对未来的希望。年画,也和春联一样,起源于

“门神”。民间流传新年除夕之夜是老鼠娶亲的吉日良辰,人们

要放一些食物在床下、灶间,算是送给鼠新郎的礼物,以祈求来

年五谷丰登。有些老奶奶在临睡前常逗孩子说:“快把鞋藏好,

别让老鼠偷走当花轿了。"此话即源于此。因此,年画《老鼠娶

亲》特别能引起孩子们的共鸣。 拜年

是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、

相互表达美好祝愿的一种方式。 古时“拜年”

一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长

者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等

内容。遇有同辈亲友,也要施礼道贺。

挂灯笼,贴对联

舞狮子,敲锣鼓

(猜一个节日)小孩小孩你别馋, 过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天, 哩哩啦啦二十三。

二十三,糖瓜粘, 二十四,扫房子,

二十五,磨豆腐, 二十六,去买肉,

二十七,宰只鸡, 二十八,把面发,

二十九,蒸馒头, 三十晚上熬一宿,

初一、初二满街走。

大家猜猜看这首童谣描写的是什么节日?春节 泱泱华夏,盛开着五十六朵民族之花。不同的地区,不同的民族,都有着自己独具特色的民风民俗。不一样的节日,不一样的穿着,不一样的食物,不一样的民居……生活中的点点滴滴,无不体现出丰富多彩的地域特色,无不展示着民族文化的独特魅力。让我们跟随着作者的笔触,去感受那一幅幅绚丽多姿的民俗风情画吧!内容重点:了解各地民风民俗,

体会民族文化。学习重点:体会作者是怎样写出民俗民风的,还要就民风民俗的某一个方面展开调查活动,深入了解。锣鼓喧天辞旧岁爆竹声中迎新春北京的春节6 北京的春节 春节习俗是我国最大的传统民俗节日。春节在古都更受到人们,由此也形成普遍重视了一套完整的春节习俗。农历的正月初一为春节,俗称“过年”。春节原起于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。古代的春节称:“元日”、“元旦”。辛亥革命后,才把正月初一正式定名为春节。

。 北京的春节历史 北京人总是把“福”倒着贴在门里、衣柜里,寓意着福到了。贴春联也有许多讲究,一般百姓家贴红色春联,门楣上贴“横批”,内廷、王公府第,一律用白宣纸镶红边;有父、母丧者则要用蓝纸;庙宇用黄纸。北京人喜欢在屋内廷贴上“抬头见喜”,屋外贴上“出门见喜”,院内贴“全院生辉”等春条。 北京的春节习俗 庙会是旧时北京过年的主要习俗。除了人们所熟悉的“厂甸”之外,“五显财神庙”(初二至十六)、“东岳庙”(初一至十五)、“白云观”(初一至十九)都是有名的庙会,最富有北京过年的特色。 北京春节的庙会老舍先生老舍(1899~1966)原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代小说家、戏剧家、著名作家,因作品很多而获得“人民艺术家”称号。主要作品有:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收在《老舍文集》里。作家简介 老舍(l899.2.3—1966.8.24),满族,原名舒庆春,字舍予,生于北京。父亲是一名满族的护军,阵亡在八国联军攻打北京城的炮火中。母亲也是旗人.靠替人洗衣裳做活计维持一家人的生活。1918年夏天,他以优秀的成绩由北京师范学校毕业,被派到北京第十七小学去当校长。1924年夏应聘到英国伦敦大学东方学院当中文讲师。在英期间开始文学创作。长篇小说《老张的哲学》是第一部作品,由1926年7月起在《小说月报》杂志连载,立刻震动文坛。 以后陆续发表了长篇小说《赵子曰》和《二马》。奠定了老舍作为新文学开拓者之一的地位。1930年老舍回国后,先后在齐鲁大学和山东大学任教授。这个时期创作了《猫城记》、《离婚》、《骆驼祥子》等长篇小说,《月牙儿》、《我这一辈子》等中篇小说,《微神》等短篇小说。1944年开始,创作近百万字的长篇巨著《四世同堂》。他担任全国文联和全国作协副主席兼北京文联主席,是全国人大代表和全国政协常委。1966年“文革”中不堪凌辱投湖自尽。旬 熬 蒜 醋 饺 翡 拌榛 栗 筝 鞭 麦 寺 逛Xùn áo suàn cù jiǎo fěi bànZhēn lì zhēng biàn mài sì guàng下旬 蒜瓣 饺子 拌豆腐 熬夜 翡翠榛子 风筝 麦子 逛街 栗子 鞭子 少年寺读准这些词语

腊月 初旬 展览 蒜瓣 饺子

翡翠 榛子 栗子 爆竹 风筝

彩排 鞭炮 截然 寺院 彩绘 预备

逛庙会 走马灯 杂拌儿 麦芽糖 色如翡翠

色味双美 零七八碎 万象更新 灯火通宵

日夜不绝 万不得以 娴熟技能 张灯结彩

轻声:饺子 榛子 栗子 风筝

规矩 掺和 红火

儿化:杂拌儿 零七八碎儿

玩意儿

多音:万象更新 正月 间断 分外 色如翡翠 色味双美 零七八碎

万象更新 灯火通宵 日夜不绝

万不得已 娴熟技能

“腊七腊八,冻死寒鸭”,这是一年里最冷的时候。

除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝 。

一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。

好词好句腊八粥:腊八即腊月初八。在腊八这一天,用米、豆等谷

物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

空竹: 用竹木制作,中空,能发出响声的一种传统健身

玩具。

小年:农历中的节日。在腊月二十三日,旧俗在这天祭灶。

除夕:农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年最后的一天。

庙会:设在寺庙里边或附近的集市,在节日或规定的日子

举行。

元宵:农历正月十五日夜晚。因为这一天叫上元节,故晚

上叫元宵。课文中指元宵节(又称灯节)的一种应时食品,南方称“汤圆”。

截然不同:截然:很分明地、断然分开的样子。形容两种

事物毫无共同之处。本课指除夕夜的“闹”与正月

初一 的“静”形成鲜明对比。

万象更新:万象:宇宙间的一切景象。更:变更。一切事

物或景象都变得焕然一新。腊八粥庙会空竹汤圆正月初一思考:1. 请同学们自由读读著名作家老舍的这篇散文,要求读准字音,划出不太理解的字词,试着自己解决,并想一想北京的春节给你留下了什么印象。热闹、喜庆、祥和、团圆老北京的春节到底是怎么过的呢?请孩子们再次快速浏览课文。思考1:作者是以什么为记叙线索的?提示:散文记叙线索一般为时间或事件过程。本文以时间(腊月——元宵节)为线索(或是以春节的过程为线索)。

帮你理层次第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

第五段:(1-6节)介绍北京的春节从腊月初旬就开始了。(7节)详细描绘北京除夕的热闹场景。(8-10)节写正月初一到正月十五这段时间人们过年的一些活动。(11-12节)通过对各形各色灯的描写,突出了元宵节的热闹场景,说明这是春节的又一个高潮。(13节)写正月十五春节结束,人们投入新的生活,新的工作。初读课文 感知内容(1)全文主要写了春节中那些重要日子的活动?

全文先介绍了北京的春节从( )就开始了,人们( )、

( )、( ),在( )过小年,之后详细描述了( )、( )、( ),最后写( )春节结束。 腊月初旬熬腊八粥泡腊八蒜购买年货腊月二十三除夕守岁正月初一拜年正月十五闹花灯正月十九 思考2: 北京的春节从腊月初旬开始,直到正月十九才结束。本文都提到了哪些日子? 哪些日子写得详细呢? 本文提到的日子有:

重点写开始和高潮即 腊月初、腊八、二十三小年、除夕、大年初一、正月初六、正月十五、正月十九。腊八、除夕、初一、正月十五。

思考3:本文选取和组织了哪些材料?熬腊八粥

泡腊八蒜

孩子们准备过年

新年的“彩排”

除夕以前

除夕

元旦光景

初六开张

元宵节(春节的高潮)在这一个多月的时间里,老舍先生写到了哪些天的事情呢?请同学们默读课文,把老舍先生写到的时间画出来,填在表格的左边;再看看在这些时间里具体有哪些风俗习惯,填在表格的右边。填表的时候可以小组合作,一会再向大家汇报。腊月初八 腊月初九到腊月二十二腊月二十三过了二十三除夕 正月初一 熬腊八粥,泡腊八蒜孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品

过小年,放鞭炮, 吃糖大扫除,把吃的准备充足做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会初六铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏元宵看花灯,小孩放花炮,吃元宵正月十九春节结束 学生上学 大人做事思考4:北京的春节大概有多长时间?课文在第一自然段中写“照老规矩,春节差不多从腊月就开始了。”之后是春节的准备,直到高潮,在最后一段写“春节在正月十九结束了。”可见春节的时间很长,有一个多月的时间。在老舍先生详写的这四天中,你最喜欢的是哪天呢?深入地读一读,勾画出自己印象最深的地方,结合自己过年的感受,做一些批注,和大家交流交流。 照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”这是一年里最冷的时候。在腊八这天,家家都熬腊八粥。粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会。

除此之外,这一天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双全,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。 1 腊八这天,人们做些什么?有什么特点? 2 你从中感受到老舍先生怎样的语言风格?小孩欢喜,大人忙乱通俗、简练、有趣粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会 。“农业展览会”指腊八粥里的米、豆、干果的品种很多,多得好像是聚在一起开展览会。作者用了“打比方”的表达方法,生动形象地写出了老北京春节熬腊八粥这一民俗特点。语言通俗有趣。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。“色如翡翠”和“色味双美”这两个词,我们能体会到老舍先生语言简练,给我们呈现出一幅鲜明的画面,这也是老舍先生语言的魅力。 “腊七腊八,冻死寒鸦” 俗语。

说明了腊七腊八是一年中最冷的时候,北京的春节也就是从最冷的时候开始的。

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

这段话从哪几方面来写“除夕真热闹”呢?透过“万不得已”“必定”等词,你又体会到了什么?重视团圆,重视亲情味色声除夕真热闹A、从“味、色、声”上体会到除夕真热闹。“到处是酒肉的香味”、“红红的对联”、“各色的年画”、“家家灯火通宵”、“鞭炮声日夜不绝”,老舍从香味到色彩,到声音,进行了全方位的描写,充分表现了除夕的热闹。

B、从人们的活动中体会到除夕热闹。

人们做年菜、穿新衣、贴对联、吃团圆饭、放鞭炮、守岁等活动表现了除夕的热闹。 从第一句话可充分感受到“除夕真热闹”。透过“ ”、“ ”等词语可以体验到人们多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这里包含着浓浓亲情,浸润着传统美德。按照老北京的习惯,年三十晚上不能睡觉,要痛痛快快地玩一宿,这叫“守岁”。万不得已必定“守岁”有两重意义:岁数大的人在除夕之夜守岁有珍惜光阴的意思;年轻人守岁则是为了给父母延寿。

除夕夜可以说是春节中的高潮,在热闹、喜庆、团圆的气氛中,有多少人今夜无眠。试着用你的朗读来把它表现出来吧。 返回 1 正月初一与除夕的气氛有什么异同? 2人们在这一天都在做什么?3你从中体会到了什么? 与除夕截然不同,全城都在休息,多数铺户都在休息。但同样热闹。轻松自在、喜庆、祥和初一的光景与除夕截然不同:人们的活动:男人们在午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。小贩们在寺庙外边摆摊,小孩子们则爱逛庙会,还有很多人参加赛马赛骆驼的比赛呢!总之,每个人都没闲着,或者走亲访友,或者逛街、比赛,可谓轻松自在。 元宵节美在何处呢? 美在处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火

炽而美丽。 元宵上市,春节的又一个高潮到了。

一个“又”字,你看出了什么?

高潮很多

第一次高潮:除夕真热闹。

第二次高潮:初一 拜年、逛庙会

第三次高潮:十五元宵节

一个“又”字,表现出作者在结构文章、统筹内容上的匠心独运。﹒中心句【场面描写】 【重点段落】( “元宵上市----这的确是美好快乐的日子”)

① 从几个方面来描写:

② 描写的特色:品读回顾: 灯的数量多,灯的种类多,吃元宵。

总分总的段落结构

思考5:作家抓住一个“灯”字做足了文章,请问他是从哪些方面写灯的? 作家抓住一个“灯”字做文章。围绕“灯”,先写“灯展”,再写“观灯”。写灯展,先写哪些地方有灯:处处张灯结彩,整条大街像是办喜事。再写灯的用材:有名的老店的灯常常有几百盏,“有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的是纱灯” 。数量多种类多 正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。 小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。热闹喜庆思考6:“这的确是美好快乐的日子”一句在这里的作用是什么? 总结上文,揭示这几段文字的中

心意思,流露出对元宵节的喜爱之情。本文怎样描写孩子们过春节的呢? 孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯掺和成的。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各

种玩意、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具、放花炮等。 一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。残灯末庙春节结束了花灯逐渐少了、熄灭了。

庙会的最后一天这句在文中起承上启下作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月初五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄灭了,庙会也到了最后一天,隆重热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟然“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。

残灯末庙,春节在正月十九结束了春节差不多在腊月的初旬就开始了首尾呼应 浑然一体北京的春节作者如何将叙事与风俗的介绍穿插进行的?举例:熬腊八粥

这种特制的粥是祭神祭祖的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现,是小型的农业展览会。

作者将传统旧俗赋予时代内涵。

送灶:现在还有卖糖的,但是只有大家享用,并不再粘灶王的嘴了。

“动刀剪不吉利的迷信”,表现了我们确是爱和平的人。1 谁能用自己的话说说课文的主要内容?2 这么多的内容,哪些详写,哪些略写?这样安排有什么好处?

3 文章表达了作者什么样的思想感情?总结全文 老舍在整体介绍春节习俗的同时,着力突出腊八、除夕、正月初一和元宵这四天,让春节的风俗习惯给我们留下更深刻的印象!这种方法就是详略得当 热闹 喜庆 团圆 祥和 北京的春节—独特的民俗文化腊八-腊月二十三-除夕-正月初一-正月十五-正月十九 找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,联系实际,说说你是怎样过春节的?感兴趣的,可以简单写写。 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各种玩意、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具。1 家乡的春节有什么习俗?你是怎么过春节的?说一说2 你知道其他地区或民族是怎么过春节的吗?互相交流一番。 一进入腊月,年味就一天天地浓了。灰蒙的天空,太阳若有若无,我看见那么多的人行色匆匆,走在回家的路上。那脸上落满尘埃,那心中藏满了喜悦。过年的滋味 从这时候开始,我就掰着指头,一天天地数,数那渐渐逼近的脚步,听那一天天热闹起来的喧嚣。先是有一户两户的人家将自家养了一年的猪杀了,留足了全家过年的猪肉以后,剩下的都被乡亲们买了去,准备过年的时候美美地吃上一顿。那时候,乡亲们一年到头吃的是瓜果、蔬菜,很少有吃上肉的时候,只有在过年的时候,才会毫不犹豫地买上两三斤肉,让全家人在年三十的中午饱餐一顿。

无论手头多么拮据,也很少有在春节的时候不买上一点肉回家过年的。记忆中,我最盼的就是过年了。而一年又是那样地漫长,就像走在一条长长的路上,无法看到那尽头。我兄妹四人,年迈的父母在队里挣的那点公分,年年透支,所以,我们家的生活一直是紧巴巴的。即便这样,过年的时候,父亲也会变魔术一样,为我们兄妹四人每人做上一件新衣裳,不管布料怎样,只要是新衣服,我们都会高兴整整一年的时间。我是老大,父亲有时会为我搞一些特殊,除了每人都有的上衣以外,有时我还会得到一件新的裤子或者鞋子,而弟弟和妹妹也并没有为此而眼红。穿着新衣服,走在过年的氛围里,心里有一种说不出的兴奋。

我觉得真正的过年是从除夕开始的。吃完精心准备的年三十的午饭以后,天很快就黑了。这时候,父亲坐在锅前烧锅,母亲就站在锅台边,用锅铲一下一下地炒着锅里的花生。炒花生,火候很重要,火大了,花生很容易炒糊,火小了,花生又炒不熟。所以,过年炒花生的时候,都是由父亲烧锅,母亲用锅铲不停地翻炒花生。我看见父亲一手拉着风箱,一手朝锅灶里续着草,那年就慢慢地近了。在风箱呱哒呱哒的节奏里,我的童年一片迷茫。花生炒好以后,就放在簸箕里,然后放上小果子,好大年初一的早上给拜年的人吃。一会儿,父亲开始给我们发压岁钱,先是几毛,后来发到了几块,母亲照例也会得到一份。这时,父亲就会说,一定要好好读书,将来做个有用的人。我们懵懵懂懂,不住地打着哈欠。上床睡觉之前,母亲一遍遍地嘱咐我们,年三十晚和大年初一的早上,千万不要乱说话,更不要说不吉利的话。我们就一遍遍地点头,说记住了。 我们睡下不久,父亲就把小果子和年糕每人包上一份,放在我们的床头,说明早一睁开眼睛,第一件事就要吃这些小果子和年糕,这样吉利。然后,父亲就到门外放上几支高升,我看见父亲嘴里叼着的烟在黑夜里一闪一闪。父亲回到屋里的时候,就从准备明天早上放的鞭炮上取下一小节放在桌子上,好让我第二天早上放。大年初一,天还蒙蒙亮,我就被一阵紧似一阵的鞭炮声惊醒。我赶紧爬起来,吃了一点年糕和小果子,然后就学着父亲的样子,嘴里叼着一枝烟,把父亲留给我的一节鞭炮一个一个地放完。噼噼啪啪的鞭炮声,在大年初一的早上不停地响着,我看见鞭炮的纸屑在灰蒙蒙的天空纷纷扬扬,持续了很长时间才落到地上。那浓浓的火药味虽然有些刺鼻,却又是那样地芬芳,在空气里飘了很久才四散而去。

放完鞭炮,我就给本族的长辈以及和我们家来往密切的邻居拜年。每到一家,我都会说,三爹或者四爷,我给你磕头来了。磕头,也就是拜年。然后跪倒磕头,而他们总会赶紧让我起来,一边说着新年发财,一边从兜里掏出早就准备好的压岁钱。我那时候也就八九岁的模样,觉得磕头很好玩,一点也不感到难为情,况且,一年到头,那些大人们也希望有人给他们磕头拜年,图个吉利。而驱使我去给他们磕头拜年的最大动力,也就是他们给我的压岁钱。记得那年,我兜里装着满满的压岁钱回到家里,把那一毛一毛的纸币叠起来,然后再一张张地数,手指蘸着唾沫,那种感觉无法言喻。那个早上,我得到的压岁钱将近四块,对我来说那可是一笔巨款。我可以用它来买作业本和小人书,还可以为妹妹买她爱吃的米花糖。 这时候,父亲正在用芝麻秸引火,一会儿就把火烧得旺旺的,父亲说,这叫“元宝火”,我就把冻得通红的手放在火上烤,渐渐地我的有些麻木的手脚开始暖和起来。然后,母亲就会叫弟弟和妹妹都起来,全家坐在一起吃“元宝”,所谓元宝也就是饺子。母亲说,把饺子叫做元宝是为了吉利。父亲一边吃着“元宝”,还会喝上两盅“元宝酒”呢。有时,我会从饺子里吃出一枚一分或者二分的硬币,母亲便会笑着说,小二子要发财了。哥哥十三岁夭折,我这小二子的乳名一直被母亲叫了许多年。 当我们一家一边吃着“元宝”的时候,年已经离我们远去了。于是,我便又会在漫长的等待里迎来又一个新年。如今,在渐渐淡远的年味里,我静静地看着窗外的雪花飘落,纷纷扬扬,就像岁月深处那无法说出的怀念。我看见父亲和母亲相互搀扶着,在另一个世界里不停地寻找着什么,那满头的白发,就像这雪花一样,洁白,柔软。而那一阵阵吹来的北风,送来了那呱哒呱哒的风箱的声音,还有父亲那因为烟抽得太多剧烈的咳嗽声。此时,年的滋味便又会慢慢地撰住我的心。附:春节习俗 中国农历年的岁首称为春节。是中国人民最隆

重的传统节日,也象征团结、兴旺,对未来寄托新

的希望的佳节。据记载,中国人民过春节已有4千

多年的历史,它是由虞舜兴起的。公元前两千多年

的一天,舜即天子位,带领着部下人员,祭拜天地。

从此,人们就把这一天当作岁首,算是正月初一。

据说这就是农历新年的由来,后来叫春节。 我国春节,一般是从祭灶揭开序幕的。民

谣中“二十三,糖瓜粘”指的即是每年腊月二十

三或二十四日的祭灶,有所谓“官三民四船家五”

的说法,也就是官府在腊月二十三日,一般民家

在二十四日,水上人家则为二十五日举行祭灶。 祭灶,是一项在我国民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。人们称这尊神为“司命菩萨”或“灶君司命”,传说他是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶王府君“,负责管理各家的灶火,被作为一家的保护神而受到崇拜。灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称为“灶王奶奶”。这大概是模仿人间夫妇的形象。灶王爷像上大都还印有这一年的日历,上书“东厨司命主”、“人间监察神“、”一家之主“等文字,以表明灶神的地位。两旁贴上“上天言好事,下界保平安"的对联,以保佑全家老小的平安。 灶王爷自上一年的除夕以来就一直留在家中,以

保护和监察一家;到了腊月二十三日灶王爷便要升

天,去向天上的玉皇大帝汇报这一家人的善行或恶

行,送灶神的仪式称为“送灶”或“辞灶”。玉皇

大帝根据灶王爷的汇报,再将这一家在新的一年中

应该得到的吉凶祸福的命运交于灶王爷之手。因此,

对一家人来说,灶王爷的汇报实在具有重大利害关

系。 扫????尘 举行过灶祭后,便正式地开始做迎接过年的准备。

每年从农历腊月二十三日起到除夕止,我国民间把这

段时间叫做“迎春日”,也叫“扫尘日”。扫尘就是

年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在

春节前扫尘,是我国人民素有的传统习惯。每逢春节

来临,家家户户都要打扫环境,清洗各种器具,拆洗

被褥窗帘,洒扫六闾庭院,掸拂尘垢蛛网,疏浚明渠

暗沟。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎

新的祈求。

春联

起源于桃符。“桃符”,周代悬挂在大门两旁的长

方形桃木板。明代,桃符才改称“春联”。明代陈云

瞻《簪云楼杂话》中载:“春联之设,自明太祖始。

帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联

一幅帝微行时出现。“朱元璋不仅亲自微服出城,观

赏笑乐,他还亲自题春联。他经过一户人家,见门上

不曾贴春联,便去询问,知道这是一家阉猪的,还未

请人代写。朱元璋就特地为那阉猪人写了“双手劈开

生死路,一刀割断是非根“的春联。联意贴切、幽默。

经明太祖这一提倡,此后春联便沿习成为习俗,一直

流传至今。 年画

是我国的一种古老的民间艺术,他反映了人民大众的风俗和

信仰,寄托着人们对未来的希望。年画,也和春联一样,起源于

“门神”。民间流传新年除夕之夜是老鼠娶亲的吉日良辰,人们

要放一些食物在床下、灶间,算是送给鼠新郎的礼物,以祈求来

年五谷丰登。有些老奶奶在临睡前常逗孩子说:“快把鞋藏好,

别让老鼠偷走当花轿了。"此话即源于此。因此,年画《老鼠娶

亲》特别能引起孩子们的共鸣。 拜年

是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、

相互表达美好祝愿的一种方式。 古时“拜年”

一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长

者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等

内容。遇有同辈亲友,也要施礼道贺。

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 观沧海

- 龟虽寿

- 二 格律诗五首

- 次北固山下 王湾

- 春望 杜甫

- 赤壁 杜牧

- 夜雨寄北 李商隐

- 过零丁洋 文天祥

- 作文1 心理描写练习

- 三 宋词二首

- 江城子 苏轼

- 水调歌头 苏轼

- 四 现代诗歌二首

- 也许

- 再别康桥

- 五 清塘荷韵

- 六 给女儿的信

- 作文2 给爸爸(妈妈)的信

- 七 《老子》二章

- 上善若水

- 知人者智

- 八 《论语》十则

- 九 邹忌讽齐王纳谏

- 一0 毛遂自荐

- 作文3 想象的魅力

- 一一 范进中举

- 一二 孔乙己

- 一三 一座小院和一条小路[自读]

- 作文4 肖像描写练习

- 一四 应有格物致知精神

- 一五 短文二篇

- 我的信念

- 悼念玛丽·居里

- 作文5 小议……

- 口语交际 人物专访

- 一六 北京的春节

- 一七 犀粪蜣

- 一八 苏格拉底之死

- 一九 沉寂的雪原

- 作文6 体会季节的变奏

- 二0 桃花源记

- 二一 短文二篇

- 答谢中书书

- 三峡

- 二二 人类制造物种灭绝危机[自读]

- 作文7 记录自己成长的轨迹

- 名著导读《昆虫记》:敬畏生命的赞歌