第10课-《短新闻两篇》课件

文档属性

| 名称 | 第10课-《短新闻两篇》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-08 10:00:22 | ||

图片预览

文档简介

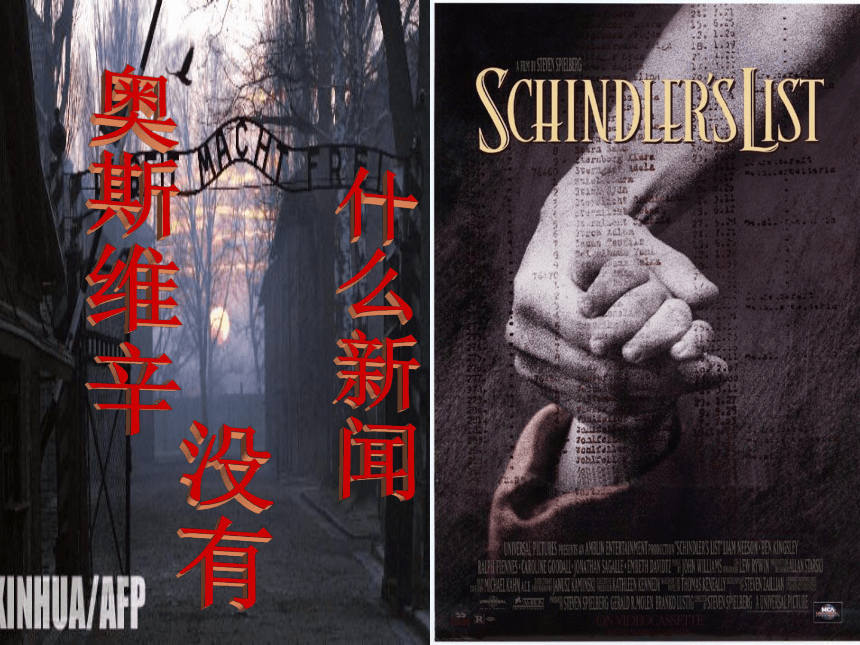

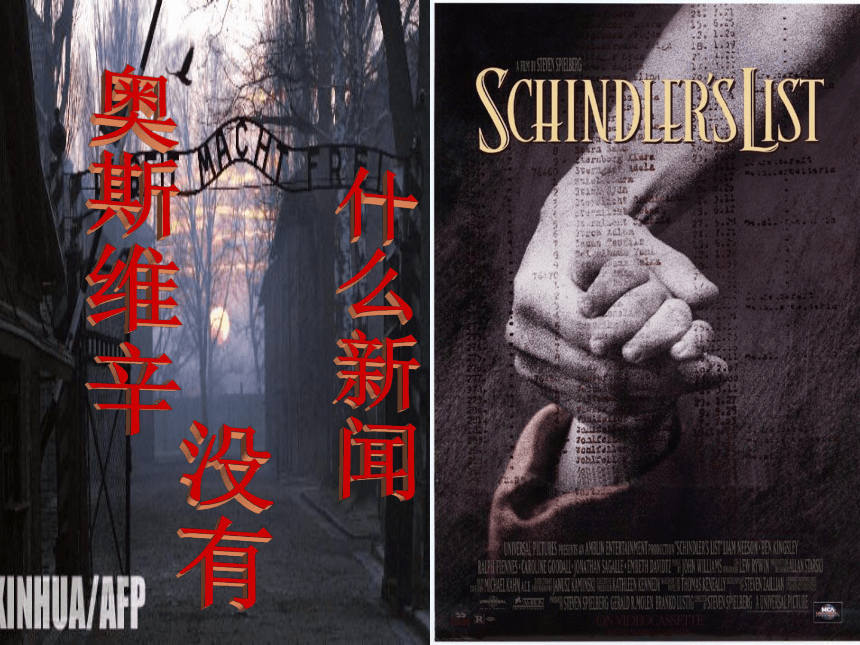

课件46张PPT。奥斯维辛没有什么新闻这里是一座平静的小镇,

也曾经是最恐怖的死亡工厂;

这里见证着人性的堕落,

也凝结着一个民族的苦难;

这里是人类历史无法跳过的一页,

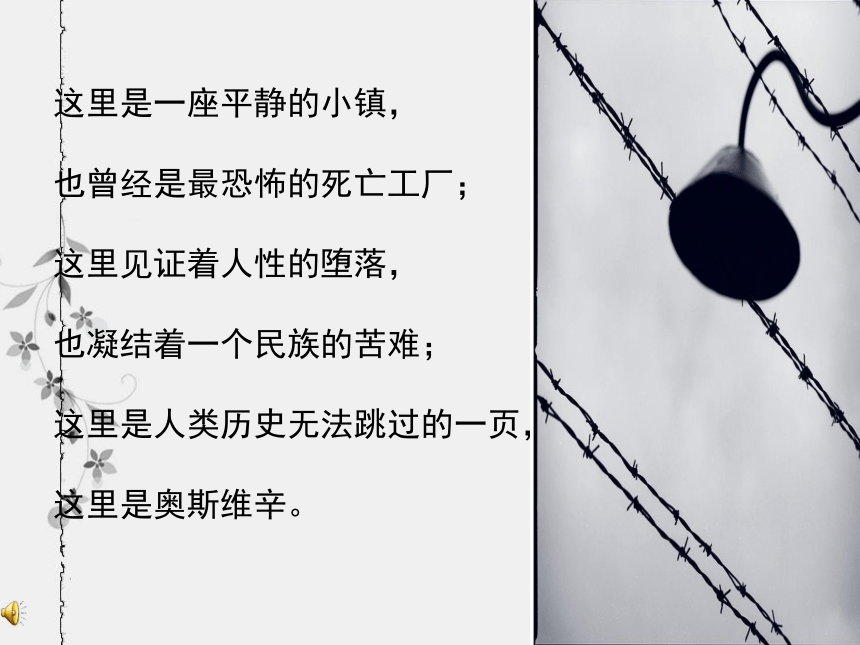

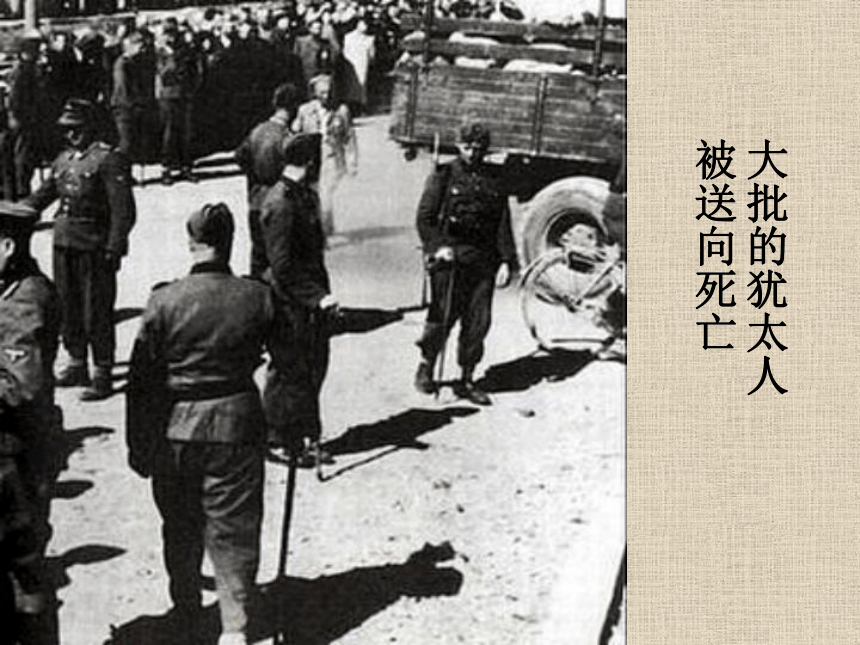

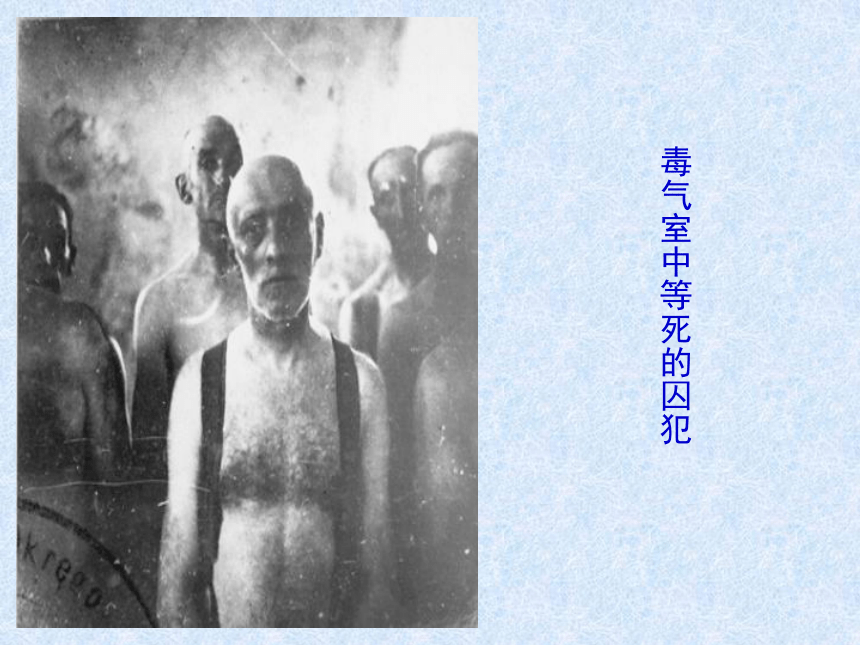

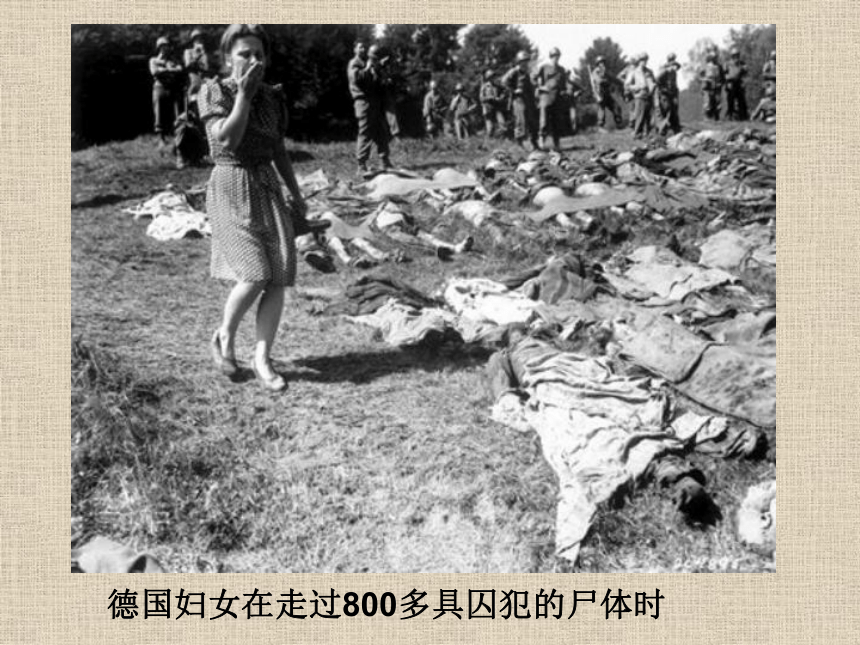

这里是奥斯维辛。集中营大门上文字(ARBEIT MACHT FREI)的含义—劳动使人自由 奥斯维辛(Auschwitz)集中营: 奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 奥斯维辛集中营大门奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。 大批的犹太人被送向死亡整车拉走的尸体照片显示的是奥斯维辛集中营密布的电网 毒气室中等死的囚犯集中营堆积如山的尸骨集中营幸存者妇女与孩子走向毒气室纳粹警察射杀犹太妇女德国妇女在走过800多具囚犯的尸体时 吃透文本

第一部分(第1、2段)点明布热金卡曾是人间地狱。

第二部分(第3~15段)介绍奥斯维辛集中营的可怕历史和参观者的深切感受。

第三部分(第16段),与首段遥相呼应,突出了文章的主题,表达了作者对幸福的强烈向往之情,也使文章首尾呼应,浑然一体。 这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,那么为什么“奥斯维辛没有什么新闻”,但这位记者还要去报道?思考,讨论第二次是临近结尾

第一次出现在中间

1.“没有什么新闻”――奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。

对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.为什么又要写――但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。 在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?阅读第一段至第二段,思考: “居然”,作者心中对布热金卡的想象与现实有很大的不同.(有什么不同呢?)今天的奥斯维辛集中营博物馆 反语,美好的景色与这里的历史不相配。这个曾经暗无天日的人间地狱,应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,这样和平美好的景色,使他一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,可是由此所体现出的强烈愤懑的感情,让读者感到无比压抑。61年前的奥斯维辛集中营 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

我们跟随记者的脚步,逐渐走近了那个如今美丽曾经恐怖的地方。

那么,作者引用这些材料的目的是什么?阅读第三段至第五段,思考: 这段文字引述了亲历者,包括受害者,刽子手元凶和目击者提供的材料,反映了集中营的残酷;另一方面,说明集中营的惨状已有详细报道,暗示本文的报道不在此,照应了题目。随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的? 作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察请同学们自由朗读课文7至15,完成下列问题。

1.理清参观者路线 。

2.找出描写参观者的行动和神情的句子。

1.参观路线毒气室——焚尸炉——女监室 ——试验室——纪念墙——窒息室问题:参观者在集中营里看见了哪些东西?他们在看见这些东西时有什么反应?

奥斯维辛集中营的焚尸炉“…人们对他说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》遇难者的鞋子遇难者的遗物“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…停下脚步,浑身发抖。…” ——《奥斯维辛没有什么新闻》奥斯维辛集中营里拥挤的囚犯宿舍“…这些三层的长条盒子,…在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 部分死难者的照片“…这是数以千计的照片,是囚徒们的照片。他们都死了——这些面对照相机镜头的男人和妇女,都知道死亡在等待着他们…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 作者从哪些方面描写了这个二十多岁的姑娘?有何作用?

外貌、神态。这一浮雕式的特写,引发我们许多思考,一个美丽善良、对生活充满美好憧憬的乐观姑娘,却在法西斯的集中营里被残酷地杀害,反衬了法西斯的残忍,激起读者对法西斯的无比痛恨。也启发世人反思:美和善就是这样被践踏和毁灭的,要永远牢记法西斯的罪恶。

问题:参观者在集中营里看见了哪些东西?他们在看见这些东西时有什么反应?

参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”开始时——“默默地迈着步子”、想象成了现实——“步履不由得慢了下来”看见毒气室时——“特别恐怖,使他终生难忘”看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时——“不由自主地停下脚步,浑身发抖”看到狭小的女牢房时——“惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来”看见试验室时——庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”参观纪念长廊时——沉思参观执行绞刑的地下室时——“感到自己也在被窒息”参观结束时——“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”参观者的所见所感和反应 作者从哪些方面描写了这个二十多岁的姑娘?有何作用?

外貌、神态。这一浮雕式的特写,引发我们许多思考,一个美丽善良、对生活充满美好憧憬的乐观姑娘,却在法西斯的集中营里被残酷地杀害,反衬了法西斯的残忍,激起读者对法西斯的无比痛恨。也启发世人反思:美和善就是这样被践踏和毁灭的,要永远牢记法西斯的罪恶。

写参观者的行动和神情,说明了什么?

作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!是任何心智健全的人所无法想象的问题:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物,如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。 这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。

这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。 课文倒数第三段有一句话:“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,这句话是什么意思? 1,刽子手丧失了人性,不可能向上帝祷告忏悔;

2,无辜的人们无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。 文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。 对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”思考:《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目记者在文章中的参与程度不同

常见的新闻:一是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;二是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情。

本文:作为事件的参与者,作者直接描写他的所闻所感,把自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道。 《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)双线展开,情、景、事融为一体。

一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,以更真实深刻地揭露主题。

(2)视觉独特,从“平静”的环境中发现新闻。

作者以独特环境中的见闻感受,发现了平静之下的风暴,感受到罪恶与善良的对立,以情感波澜构成了《奥斯维辛没有什么新闻》这一优秀作品的基调。(3)对照和反衬手法的运用。

例如:“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”本句反衬并与“布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱”形成对照。普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀 那段历史已成往事,但它留给人类的绝不只是断壁残垣和受伤的心灵,还有许多许多值得全人类去反思的东西。人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有战火的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?这样的问题值得我们每一个人去认真思考… … 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德 课后思考?“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。当时,她在想什么呢?现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?”这不仅是作者的疑问,也是给读者提出的问题。请你写一段文字,描述一下她的内心活动。

也曾经是最恐怖的死亡工厂;

这里见证着人性的堕落,

也凝结着一个民族的苦难;

这里是人类历史无法跳过的一页,

这里是奥斯维辛。集中营大门上文字(ARBEIT MACHT FREI)的含义—劳动使人自由 奥斯维辛(Auschwitz)集中营: 奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 奥斯维辛集中营大门奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。 大批的犹太人被送向死亡整车拉走的尸体照片显示的是奥斯维辛集中营密布的电网 毒气室中等死的囚犯集中营堆积如山的尸骨集中营幸存者妇女与孩子走向毒气室纳粹警察射杀犹太妇女德国妇女在走过800多具囚犯的尸体时 吃透文本

第一部分(第1、2段)点明布热金卡曾是人间地狱。

第二部分(第3~15段)介绍奥斯维辛集中营的可怕历史和参观者的深切感受。

第三部分(第16段),与首段遥相呼应,突出了文章的主题,表达了作者对幸福的强烈向往之情,也使文章首尾呼应,浑然一体。 这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,那么为什么“奥斯维辛没有什么新闻”,但这位记者还要去报道?思考,讨论第二次是临近结尾

第一次出现在中间

1.“没有什么新闻”――奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。

对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.为什么又要写――但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。 在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?阅读第一段至第二段,思考: “居然”,作者心中对布热金卡的想象与现实有很大的不同.(有什么不同呢?)今天的奥斯维辛集中营博物馆 反语,美好的景色与这里的历史不相配。这个曾经暗无天日的人间地狱,应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,这样和平美好的景色,使他一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,可是由此所体现出的强烈愤懑的感情,让读者感到无比压抑。61年前的奥斯维辛集中营 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

我们跟随记者的脚步,逐渐走近了那个如今美丽曾经恐怖的地方。

那么,作者引用这些材料的目的是什么?阅读第三段至第五段,思考: 这段文字引述了亲历者,包括受害者,刽子手元凶和目击者提供的材料,反映了集中营的残酷;另一方面,说明集中营的惨状已有详细报道,暗示本文的报道不在此,照应了题目。随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的? 作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察请同学们自由朗读课文7至15,完成下列问题。

1.理清参观者路线 。

2.找出描写参观者的行动和神情的句子。

1.参观路线毒气室——焚尸炉——女监室 ——试验室——纪念墙——窒息室问题:参观者在集中营里看见了哪些东西?他们在看见这些东西时有什么反应?

奥斯维辛集中营的焚尸炉“…人们对他说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》遇难者的鞋子遇难者的遗物“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…停下脚步,浑身发抖。…” ——《奥斯维辛没有什么新闻》奥斯维辛集中营里拥挤的囚犯宿舍“…这些三层的长条盒子,…在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 部分死难者的照片“…这是数以千计的照片,是囚徒们的照片。他们都死了——这些面对照相机镜头的男人和妇女,都知道死亡在等待着他们…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 作者从哪些方面描写了这个二十多岁的姑娘?有何作用?

外貌、神态。这一浮雕式的特写,引发我们许多思考,一个美丽善良、对生活充满美好憧憬的乐观姑娘,却在法西斯的集中营里被残酷地杀害,反衬了法西斯的残忍,激起读者对法西斯的无比痛恨。也启发世人反思:美和善就是这样被践踏和毁灭的,要永远牢记法西斯的罪恶。

问题:参观者在集中营里看见了哪些东西?他们在看见这些东西时有什么反应?

参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”开始时——“默默地迈着步子”、想象成了现实——“步履不由得慢了下来”看见毒气室时——“特别恐怖,使他终生难忘”看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时——“不由自主地停下脚步,浑身发抖”看到狭小的女牢房时——“惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来”看见试验室时——庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”参观纪念长廊时——沉思参观执行绞刑的地下室时——“感到自己也在被窒息”参观结束时——“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”参观者的所见所感和反应 作者从哪些方面描写了这个二十多岁的姑娘?有何作用?

外貌、神态。这一浮雕式的特写,引发我们许多思考,一个美丽善良、对生活充满美好憧憬的乐观姑娘,却在法西斯的集中营里被残酷地杀害,反衬了法西斯的残忍,激起读者对法西斯的无比痛恨。也启发世人反思:美和善就是这样被践踏和毁灭的,要永远牢记法西斯的罪恶。

写参观者的行动和神情,说明了什么?

作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!是任何心智健全的人所无法想象的问题:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物,如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。 这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。

这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。 课文倒数第三段有一句话:“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,这句话是什么意思? 1,刽子手丧失了人性,不可能向上帝祷告忏悔;

2,无辜的人们无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。 文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。 对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”思考:《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目记者在文章中的参与程度不同

常见的新闻:一是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;二是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情。

本文:作为事件的参与者,作者直接描写他的所闻所感,把自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道。 《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)双线展开,情、景、事融为一体。

一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,以更真实深刻地揭露主题。

(2)视觉独特,从“平静”的环境中发现新闻。

作者以独特环境中的见闻感受,发现了平静之下的风暴,感受到罪恶与善良的对立,以情感波澜构成了《奥斯维辛没有什么新闻》这一优秀作品的基调。(3)对照和反衬手法的运用。

例如:“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”本句反衬并与“布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱”形成对照。普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀 那段历史已成往事,但它留给人类的绝不只是断壁残垣和受伤的心灵,还有许多许多值得全人类去反思的东西。人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有战火的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?这样的问题值得我们每一个人去认真思考… … 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德 课后思考?“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。当时,她在想什么呢?现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?”这不仅是作者的疑问,也是给读者提出的问题。请你写一段文字,描述一下她的内心活动。