语文八年级上鄂教版1.3《社戏》课件(71张)

文档属性

| 名称 | 语文八年级上鄂教版1.3《社戏》课件(71张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鄂教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件71张PPT。课 前 语童年是一个醒了就无法再做的梦

岁月是一支唱过就会忘记的歌

满河的星辉都被它搅碎了

那只小小的航船,枕着清波

载我们洄溯,洄溯(sù)

去寻梦,寻歌……

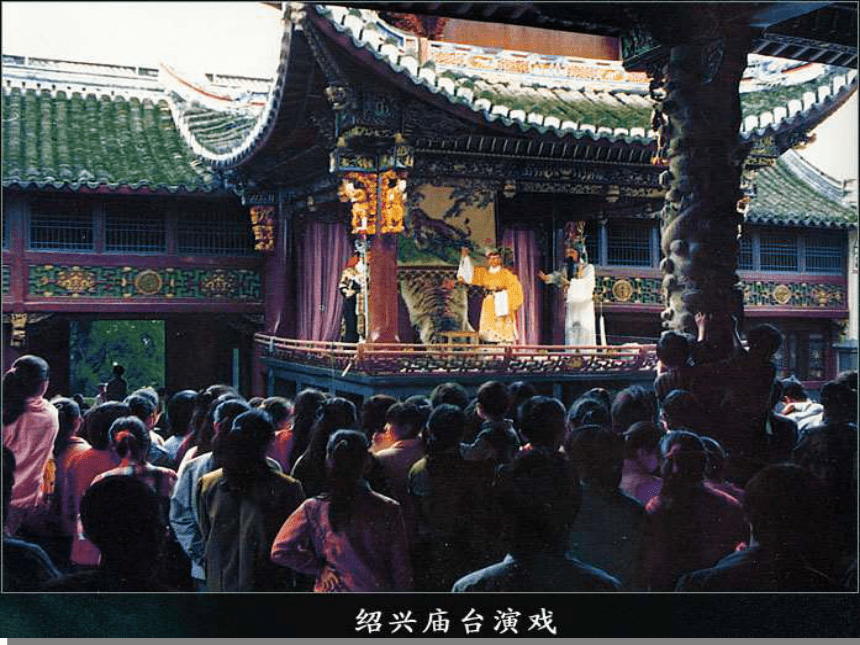

? ——《社戏》印象鲁迅.教学目标知识和能力:过程和方法:自主、合作、探究情感、态度、价值观:激发对农村美好风光及劳动人民的热爱之情。体会小说景物描写的特色及刻画人物性格的方法。关于社戏 社,指土地神及祭祀土地神的活动。 社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏.至清代,社戏成为戏剧的主要演出形式。 社戏 在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。 你了解鲁迅先生吗?请你把他介绍给同学们。 鲁迅,原名周树人,

字豫才。浙江绍兴人。

伟大的无产阶级文学家、

思想家和革命家。中国

现代文学的奠基人。代

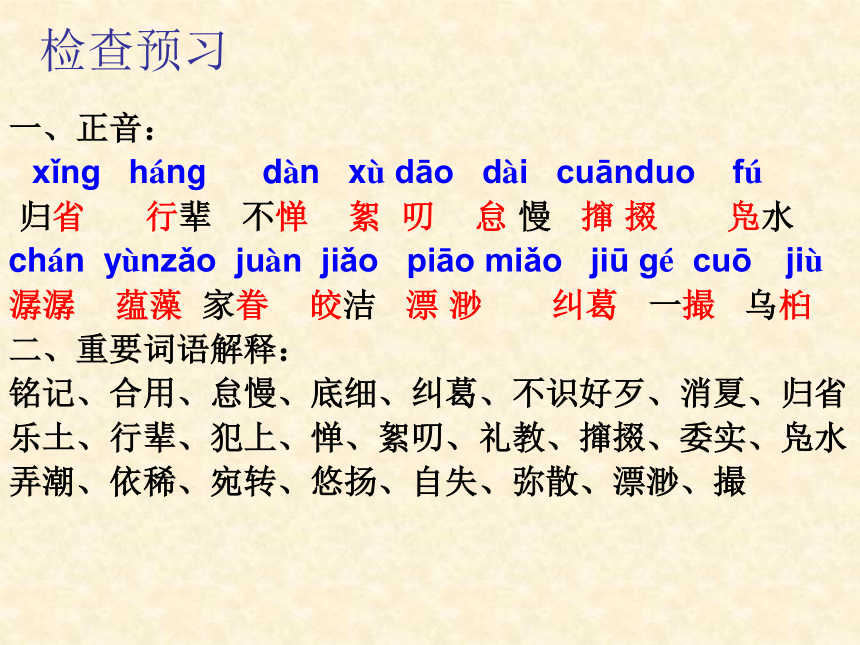

表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。作者简介检查预习一、正音:

归省 行辈 不惮 絮 叨 怠 慢 撺 掇 凫水

潺潺 蕴藻 家眷 皎洁 漂 渺 纠葛 一撮 乌桕

二、重要词语解释:

铭记、合用、怠慢、底细、纠葛、不识好歹、消夏、归省

乐土、行辈、犯上、惮、絮叨、礼教、撺掇、委实、凫水

弄潮、依稀、宛转、悠扬、自失、弥散、漂渺、撮xǐng háng dàn xù dāo dài cuānduo fúchán yùnzǎo juàn jiǎo piāo miǎo jiū gé cuō jiù 短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土——平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。写 作 背 景 我们之前说过,小说有三要素:人物、情节、环境。这篇小说不仅情节吸引人,自然环境描写细腻,更塑造了一些热情的伙伴和淳朴的乡民形象。自读课文,思考:课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写? ⑴随母亲归省小住平桥村;⑵钓虾放牛的乡间生活;⑶看社戏前的波折;⑷夜航去看社戏途中;⑸去赵庄看社戏;⑹看社戏后归航偷豆;⑺六一公公送豆。详略 为什么有的情节详写,有的情节略写? 因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。 文章的中心情节是什么?围绕这一中心写了哪些事件?夏夜坐船(赵庄)迅哥儿1、戏前波折

2、夏夜行船

3、船头看戏

4、月夜归航看戏层次划分第一部分(1——3节) 写在平桥村“我”随母亲归省的生活,交代出看社戏的时间、地点、机缘和参与人物。 第二部分(第4-30节)写到赵庄看社戏的全过程。第一层(第4-9节)戏前波折。第二层(第10-13节)月夜行船。第三层(第14-21节)赵庄看戏。第四层(第22-30节)归航偷豆。第三部分(第31节到完)戏后余波。 学习第一部分安桥头村

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。平桥村是一个什么样的地方? 离海不远,偏僻,临河,不满三十家”以“种田、打鱼”为业,“只有一个杂货店”。暗示:江南水乡,村小,演不起戏“我”看社戏的时间在什么季节?你怎么知道的?“消夏”

“扫墓完毕之后”

“罗汉豆成熟”

“两岸的豆麦”春末夏初为什么说平桥村是我的乐土?“我”是公共的客,可以得到优待(许多小朋友伴我来游戏;这虾照例是我吃的)。 免念难懂的经书体验乡间生活的乐趣:可以掘蚯蚓、钓虾、放牛等。 没有封建礼教的约束,人人平等。 学习课文第二部分盼望焦急猜测沮丧阅读第4—9节,思考:

“我”对看戏的心情变化是怎样的?看戏前的波折 因为“我”在平桥村所“第一盼望”的,是到赵庄去看戏,可是没有船,不能看戏,所以“我”很不乐。“我”的不乐,课文抓住心情急剧变化来写。先是“盼”,接着是“焦急”,“急得要哭”。最后是猜测:“我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”

写“我”的不乐,课文还从不同的角度渲染:外祖母“气恼”、“絮叨”;母亲既怕外祖母生气,又怕“我”和别人同去会使外祖母担心。 2、在这严重的去看戏的波折之中,怎样出现了转机?解决了波折?

双喜想到航船,事情出现转机;他勇敢地大声说“我写包票”,并且谈出能写包票的条件。

3、这样写出去看戏前的波折,在情节发展上起着什么作用?有什么样的表现力量????

写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫;写出去看戏前的波折和解决波折,构成了曲折生动情节,还表现出了农家少年的热情和聪明能干。 阅读第10节,找出用了哪些动词,说说作用。 “跳” 表现孩子们的高兴和看戏的急切心情。 “拔” 篙是插在河底泥中的,所以用“拔”,“拿”不能表示这个动作。 且“拔”字充分反映了农民孩子驾船技艺的熟练。“点”“磕”、“退后”、“上前”、“架” 生动表现了农家孩子熟练的驾船技术,表现了小伙伴们急于去看戏的心情。 “说笑”、“嚷” 确切地表达了孩子们迫切和兴奋的心情。 这段文字是怎样写“我”的心情的?划出表现心情的词语,并说说其作用。 “很重”——“轻松”“舒展”,与前文的沮丧形成鲜明对比,该句表现出“我”获准看戏后欢喜轻快的心情。朗读11-12节(月夜行船),讨论交流: 写景语句写得很美,美词美句需要我们用心去体验,请自选一段你认为写得美的句子,读一读,然后用下列形式对你选读的美词进行品味。

我觉得_____(美词)用得好,好在它写出了(或表现了)_________________

例:我觉得“朦胧”用得好,好在它写出了月光的色彩美。 我觉得“清香”用得好,好在它写出了豆麦和水草的气味美 。 我觉得“宛转”、“悠扬”用得好,好在它写出了笛声美。 我觉得“起伏”、“踊跃”用得好,好在它写出了连山的动态美。 我觉得“自失”、“弥散”用得好,好在它们表现了“我”的陶醉之情。 课文第11节从哪些感官角度写景,写出景物的什么特征?触觉视觉听觉想象嗅觉(清香)(扑面吹来)(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)(歌吹)(戏台、渔火) 具体分析以下句子及其作用。1、写起伏的连山如兽脊:——比喻、拟人,以动写静,形象地描绘了行船之快。2、写听到歌声,料想发自戏台:——间接地表现了“我”急切的心情。3、写笛宛转,悠扬,使我沉静:——表现了“我被水乡美丽的夜景、悠扬的笛声所陶醉,因而忘记了自己。“我”在航船去看戏途中产生过什么误认?写这些具有什么样的表现力量?? “我”在航船去看戏途中曾产生过两点误认:一是把途中的“松柏林”误认为赵庄,一是误把“渔火”误认为戏台上的灯火。

心急才产生了误认,写这两点误认,既构成了情节的曲折,又进一步表现出“我”急欲去到赵庄,看到演戏的心情。夏夜行船中作者通过哪些所见所闻来

烘托“我”的急迫心情的?所见:作者写出了月色朦胧在这水气里,起伏的连山如奔兽,以动写静,渐望见依稀的赵庄、还有几点火等来烘托出我“急迫”的心情。所闻:听到歌声,料想发自戏台,心里更是迫切。而宛转、悠扬的笛声,使“我”沉静,反衬出此前着急的心情。 “月夜行船” 从嗅觉(清香)、触觉(扑面吹来)、视觉(朦胧的月色、漆黑的起伏的连山、依稀的赵庄、几点火)、听觉(歌吹)、想象(戏台、渔火)写出江南水乡月夜的特征。这些景物描写写出了江南水乡夜景的清新优美,也写出了船行之快,烘托了“我”急于想看到社戏的愉快迫切心情,抒发了作者热爱农村的感情。

“赵庄便真在眼前了”,一个“真”字,更是把儿童心理写得惟妙惟肖。总 结 阅读第14--21节“我”在望到戏台时的心情怎样? “我”望到“庄外临河空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限”,那缥缈月夜空间的戏台,使“我”疑心是“画上见过的仙境”,深被吸引,无限欢喜,更全神贯注地一直望到“台上显出人物来,红红绿绿的动”。由于作者善于细心观察事物,所以把戏台写得生动具体,看看课文是怎样写的。 课文描写戏台,有从远处看的,有从近处看的。

第14段是写从远处看戏台。这一节写戏台有两个特点:注意观察的位置和距离。作者一开始写戏台,是自远而近,先交代戏台的位置:庄外临河的空地上。再点明疑为“仙境”的缘由:戏台“模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限”。接着,由于船走得很快,渐渐接近戏台,便看到“台上显出人物来”,也看到近台的河里有“一望乌黑”的船篷。

从远处看戏台,因为“模糊”,所以疑为“仙境”。因为距离还较远,所以台上人物看不清,只看见“红红绿绿的动”。

写他们“都挤在船头上”看戏,这是从近处看,所以角色的上场,下场,甚至连“那老旦将手一抬”都看得清清楚楚。戏好看吗? 社戏不好看1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。正面表现戏不好看 另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。阅读课文22-30节(午夜归航)“我们”在看戏归途中的心情怎样??? “我”“回望戏台在灯光中,却又如初来到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁”,听到悠扬的横笛声,“疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看”,表现出仍很留恋演出。???

小朋友们一面“议论着戏子,或骂,或笑”,一面摇得那船“就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”。这留恋演出、议论笑骂和摇船情形,表现了对看戏仍然兴趣很浓,愉快兴奋。? 阅读第23节,思考:写老渔夫的行为有什么作用? 从侧面烘托船走得快,孩子们驾船技术娴熟。 写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同? 月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比畅快、轻松。豆好吃吗?(1)小伙伴们在什么地方偷?为什么“偷”?

(2)“偷”谁家的?怎样偷?

(3)他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉?“偷豆”的 与 ?“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.是非“偷”出了情趣, “偷”出了欢乐!

文中的六一公公有什么性格特点? 他的对话表现他纯朴、爽朗的性格。他的第一句话并不责问孩子们“偷”豆之事,只是可惜于“踏坏了不少”,说明他珍视劳动果实。第二句话:“请客?──这是应该的。”更充分地表现了他的性格。至于以后送豆给“我”吃,也说明了这一点。同样是六一公公的豆;为什么当天的豆没有昨夜的豆好?为什么说“我实在再没有吃到那夜似的好豆”,“不再看到那夜似的好戏”? 同样是六一公公的豆,但昨夜的豆是与农村少年朋友一起吃的,充分体现了“我”与少年朋友的友情,所以在孩子看来,当天的豆不如昨夜的豆好。这两句话是用豆陪衬社戏。其实那夜的戏也没有看出什么名堂来,可是大可怀念的是农民孩子的美好友情,而这友情是在着社戏过程中集中地体现出来的,因此也就产生出对那夜社戏的怀念了。全文充分表现出随母归省小住平桥村生活的美好,抒发了对平桥村的人物和生活的绵绵无尽的怀恋。戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”那夜似的好豆

那夜似的好戏是童年那段天真

烂漫自由有趣的

生活的标志说明甜蜜的童年

回忆,一直珍藏

在作者的心里。表达了对美

好生活的向

往之情 社戏 因为那戏、那豆,代表了作者对天真烂漫、自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。”

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。你在生活中有这样的体会吗?默读课文找出文中的人物说说你喜欢的人物

——评人物抓中心课堂练习 请同学们运用“我喜欢文中的_______(人物),因为他(他们)_______(评价其性格的品质),比如 (举人物表现)”的句式,写三言两语,勾勒人物形象。

例如:我喜欢文中的双喜。因为他胆大心细,聪明伶俐,比如当“我”看不成戏,“急得要哭时”,双喜马上计上心来,解决“大船”的问题,并且“打包票”保证“我”的安全,让“外祖母和母亲也相信。”阿 发 我喜欢文中的阿发,因为他纯洁无私,比如午夜归航时,阿发以“我们的(豆)大得多”为由,建议去偷自家的豆。 六一公公 我喜欢文中的六一公公。因为他淳朴厚道,热情好客。比如,对于孩子们偷他的豆,只是轻加责备,听说摘豆是为了请客,马上说是“应该的”。

还有比如他亲自送豆给“我”吃,“我”夸他的豆“好吃”,他“竟非常感激起来”。

因为他们友爱热情,比如“我”是“远客”他们得到父母许可,伴我来游戏。

因为开船时“年幼的都陪我坐在船中,较大的聚在船尾”,以防万一。 因为他们很能干,比如他们驾船技术高超水性很好。

因为他们聪明活泼,比如对付细心的八公公,他们议论之后,想出要八公公归还枯桕树,当面叫他“八瘌子”的办法。 其他的小朋友分析双喜的言行,谈谈双喜是好孩子头还是坏孩子头? (6)双喜送我回到家,"都回来了!那里会错。我原说过写包票的!(1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议--表现双喜聪明。(2)当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大;②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的?--表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。(3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因--表现双喜聪明、细心。(4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见--表现双喜考虑事情周到;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的表现双喜考虑周到。(5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策表现双喜考虑事情周到。(7)双喜回答六一公公的问话表现双喜做事有始有终。--表现双喜反应灵敏。 社戏分析双喜的言行,谈谈双喜是好孩子头还是坏孩子头? (1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,偷豆请客,理所当然;

( 2)从六一公公的话可以证明:“请客?——这是应该的。”

( 3)六一公公还送豆给客人尝尝。因此,这不算什么盗窃行为。而是表现孩子们热情好客,淳朴善良,天真活泼。 小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。 分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。 (3)六一公公送豆给母亲和我吃六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 --表现六一公公善良、宽厚,爱惜劳动果实。(2)六一公公看见我,便停了揖,笑道,"请客?--这是应该的。"还问"迅哥儿,昨天的戏可好么?""豆可中吃呢?"(1)"双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。"证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼。表现六一公公淳朴、好客。表现六一公公淳朴、好客、热诚。

小结中心思想 本文通过“我”与农村

孩子看社戏前后故事的叙述,

赞美了劳动人民和农家孩子淳朴

的品质和聪明的才干,表现了作者

对美好生活的向往。

社戏 鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。 但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。有人认为本文标题不恰当,因为全文写社戏的内容太少,你是否认同这种说法。 其一,本文直接写社戏的文字确实不多,但其文字都与看社戏有关。

其二,文中真正有趣的不是看戏本身,而是与看戏相关联的人与物。

其三,戏的内容写得并不多,围绕看戏,选取了一些戏外的生活素材,这些材料都是集中反映主题思想的。 主题探究语言揣摩1,我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”与“舒展”表现了“我”怎样的心情?)

“轻松”与“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。2,连山仿佛是踊跃的铁的兽脊似的(山为什么说是“踊跃”的?) 动词“踊跃”把山写活了,以动写静,形象地表现出行船之快。

3、回望戏台在灯火中,----满被红霞罩着(“回望”表现了“我”怎样的心情?“罩”字表现了怎样的情形?) “回望”两字,表现出“我”依依之情。“罩”字通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应4、不料六一公公竟非常感激起来,(被人偷了豆,六一公公为什么还要“感激”?)

因为在城里读书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。课文在写法上有什么作特色? 1、用词造句准确、鲜明、生动;情景结合,借景抒情;结合语言和行动、确切地反映了儿童的心理活动。

2、本篇详略叙事恰当。?总的来看,本篇详写去赵庄看戏的全过程,略写小住平桥村的得到优待,一般乐事,和看戏次日的情形。详写的各个情节,让人读来如同身历其境,亲见其人,深受感染;略写部分也多以简约的笔墨体现出充分的表现力量,钓虾、放牛就表现出农村生活的浓郁童趣,六一公公的简短问话和送豆行动,更表现了乡村老人的淳朴宽厚、热情好客。这样详写略写相配合,既表现出小住农村的诸多乐趣和美好事物,又突出了重点,值得认真体会,学习。作 业写一篇短文,题目是《童年趣事》

要求:

1)以记事为主,但一定要把与事有关的人写好;

2)事情的发生、经过、结尾要写清楚,重在经过上,要写得比较具体

3)要扣住“童年趣事”中的“趣”字充分反映出儿童的心理特征。

岁月是一支唱过就会忘记的歌

满河的星辉都被它搅碎了

那只小小的航船,枕着清波

载我们洄溯,洄溯(sù)

去寻梦,寻歌……

? ——《社戏》印象鲁迅.教学目标知识和能力:过程和方法:自主、合作、探究情感、态度、价值观:激发对农村美好风光及劳动人民的热爱之情。体会小说景物描写的特色及刻画人物性格的方法。关于社戏 社,指土地神及祭祀土地神的活动。 社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏.至清代,社戏成为戏剧的主要演出形式。 社戏 在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。 你了解鲁迅先生吗?请你把他介绍给同学们。 鲁迅,原名周树人,

字豫才。浙江绍兴人。

伟大的无产阶级文学家、

思想家和革命家。中国

现代文学的奠基人。代

表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。作者简介检查预习一、正音:

归省 行辈 不惮 絮 叨 怠 慢 撺 掇 凫水

潺潺 蕴藻 家眷 皎洁 漂 渺 纠葛 一撮 乌桕

二、重要词语解释:

铭记、合用、怠慢、底细、纠葛、不识好歹、消夏、归省

乐土、行辈、犯上、惮、絮叨、礼教、撺掇、委实、凫水

弄潮、依稀、宛转、悠扬、自失、弥散、漂渺、撮xǐng háng dàn xù dāo dài cuānduo fúchán yùnzǎo juàn jiǎo piāo miǎo jiū gé cuō jiù 短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土——平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。写 作 背 景 我们之前说过,小说有三要素:人物、情节、环境。这篇小说不仅情节吸引人,自然环境描写细腻,更塑造了一些热情的伙伴和淳朴的乡民形象。自读课文,思考:课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写? ⑴随母亲归省小住平桥村;⑵钓虾放牛的乡间生活;⑶看社戏前的波折;⑷夜航去看社戏途中;⑸去赵庄看社戏;⑹看社戏后归航偷豆;⑺六一公公送豆。详略 为什么有的情节详写,有的情节略写? 因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。 文章的中心情节是什么?围绕这一中心写了哪些事件?夏夜坐船(赵庄)迅哥儿1、戏前波折

2、夏夜行船

3、船头看戏

4、月夜归航看戏层次划分第一部分(1——3节) 写在平桥村“我”随母亲归省的生活,交代出看社戏的时间、地点、机缘和参与人物。 第二部分(第4-30节)写到赵庄看社戏的全过程。第一层(第4-9节)戏前波折。第二层(第10-13节)月夜行船。第三层(第14-21节)赵庄看戏。第四层(第22-30节)归航偷豆。第三部分(第31节到完)戏后余波。 学习第一部分安桥头村

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。平桥村是一个什么样的地方? 离海不远,偏僻,临河,不满三十家”以“种田、打鱼”为业,“只有一个杂货店”。暗示:江南水乡,村小,演不起戏“我”看社戏的时间在什么季节?你怎么知道的?“消夏”

“扫墓完毕之后”

“罗汉豆成熟”

“两岸的豆麦”春末夏初为什么说平桥村是我的乐土?“我”是公共的客,可以得到优待(许多小朋友伴我来游戏;这虾照例是我吃的)。 免念难懂的经书体验乡间生活的乐趣:可以掘蚯蚓、钓虾、放牛等。 没有封建礼教的约束,人人平等。 学习课文第二部分盼望焦急猜测沮丧阅读第4—9节,思考:

“我”对看戏的心情变化是怎样的?看戏前的波折 因为“我”在平桥村所“第一盼望”的,是到赵庄去看戏,可是没有船,不能看戏,所以“我”很不乐。“我”的不乐,课文抓住心情急剧变化来写。先是“盼”,接着是“焦急”,“急得要哭”。最后是猜测:“我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”

写“我”的不乐,课文还从不同的角度渲染:外祖母“气恼”、“絮叨”;母亲既怕外祖母生气,又怕“我”和别人同去会使外祖母担心。 2、在这严重的去看戏的波折之中,怎样出现了转机?解决了波折?

双喜想到航船,事情出现转机;他勇敢地大声说“我写包票”,并且谈出能写包票的条件。

3、这样写出去看戏前的波折,在情节发展上起着什么作用?有什么样的表现力量????

写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫;写出去看戏前的波折和解决波折,构成了曲折生动情节,还表现出了农家少年的热情和聪明能干。 阅读第10节,找出用了哪些动词,说说作用。 “跳” 表现孩子们的高兴和看戏的急切心情。 “拔” 篙是插在河底泥中的,所以用“拔”,“拿”不能表示这个动作。 且“拔”字充分反映了农民孩子驾船技艺的熟练。“点”“磕”、“退后”、“上前”、“架” 生动表现了农家孩子熟练的驾船技术,表现了小伙伴们急于去看戏的心情。 “说笑”、“嚷” 确切地表达了孩子们迫切和兴奋的心情。 这段文字是怎样写“我”的心情的?划出表现心情的词语,并说说其作用。 “很重”——“轻松”“舒展”,与前文的沮丧形成鲜明对比,该句表现出“我”获准看戏后欢喜轻快的心情。朗读11-12节(月夜行船),讨论交流: 写景语句写得很美,美词美句需要我们用心去体验,请自选一段你认为写得美的句子,读一读,然后用下列形式对你选读的美词进行品味。

我觉得_____(美词)用得好,好在它写出了(或表现了)_________________

例:我觉得“朦胧”用得好,好在它写出了月光的色彩美。 我觉得“清香”用得好,好在它写出了豆麦和水草的气味美 。 我觉得“宛转”、“悠扬”用得好,好在它写出了笛声美。 我觉得“起伏”、“踊跃”用得好,好在它写出了连山的动态美。 我觉得“自失”、“弥散”用得好,好在它们表现了“我”的陶醉之情。 课文第11节从哪些感官角度写景,写出景物的什么特征?触觉视觉听觉想象嗅觉(清香)(扑面吹来)(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)(歌吹)(戏台、渔火) 具体分析以下句子及其作用。1、写起伏的连山如兽脊:——比喻、拟人,以动写静,形象地描绘了行船之快。2、写听到歌声,料想发自戏台:——间接地表现了“我”急切的心情。3、写笛宛转,悠扬,使我沉静:——表现了“我被水乡美丽的夜景、悠扬的笛声所陶醉,因而忘记了自己。“我”在航船去看戏途中产生过什么误认?写这些具有什么样的表现力量?? “我”在航船去看戏途中曾产生过两点误认:一是把途中的“松柏林”误认为赵庄,一是误把“渔火”误认为戏台上的灯火。

心急才产生了误认,写这两点误认,既构成了情节的曲折,又进一步表现出“我”急欲去到赵庄,看到演戏的心情。夏夜行船中作者通过哪些所见所闻来

烘托“我”的急迫心情的?所见:作者写出了月色朦胧在这水气里,起伏的连山如奔兽,以动写静,渐望见依稀的赵庄、还有几点火等来烘托出我“急迫”的心情。所闻:听到歌声,料想发自戏台,心里更是迫切。而宛转、悠扬的笛声,使“我”沉静,反衬出此前着急的心情。 “月夜行船” 从嗅觉(清香)、触觉(扑面吹来)、视觉(朦胧的月色、漆黑的起伏的连山、依稀的赵庄、几点火)、听觉(歌吹)、想象(戏台、渔火)写出江南水乡月夜的特征。这些景物描写写出了江南水乡夜景的清新优美,也写出了船行之快,烘托了“我”急于想看到社戏的愉快迫切心情,抒发了作者热爱农村的感情。

“赵庄便真在眼前了”,一个“真”字,更是把儿童心理写得惟妙惟肖。总 结 阅读第14--21节“我”在望到戏台时的心情怎样? “我”望到“庄外临河空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限”,那缥缈月夜空间的戏台,使“我”疑心是“画上见过的仙境”,深被吸引,无限欢喜,更全神贯注地一直望到“台上显出人物来,红红绿绿的动”。由于作者善于细心观察事物,所以把戏台写得生动具体,看看课文是怎样写的。 课文描写戏台,有从远处看的,有从近处看的。

第14段是写从远处看戏台。这一节写戏台有两个特点:注意观察的位置和距离。作者一开始写戏台,是自远而近,先交代戏台的位置:庄外临河的空地上。再点明疑为“仙境”的缘由:戏台“模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限”。接着,由于船走得很快,渐渐接近戏台,便看到“台上显出人物来”,也看到近台的河里有“一望乌黑”的船篷。

从远处看戏台,因为“模糊”,所以疑为“仙境”。因为距离还较远,所以台上人物看不清,只看见“红红绿绿的动”。

写他们“都挤在船头上”看戏,这是从近处看,所以角色的上场,下场,甚至连“那老旦将手一抬”都看得清清楚楚。戏好看吗? 社戏不好看1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。正面表现戏不好看 另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。阅读课文22-30节(午夜归航)“我们”在看戏归途中的心情怎样??? “我”“回望戏台在灯光中,却又如初来到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁”,听到悠扬的横笛声,“疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看”,表现出仍很留恋演出。???

小朋友们一面“议论着戏子,或骂,或笑”,一面摇得那船“就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”。这留恋演出、议论笑骂和摇船情形,表现了对看戏仍然兴趣很浓,愉快兴奋。? 阅读第23节,思考:写老渔夫的行为有什么作用? 从侧面烘托船走得快,孩子们驾船技术娴熟。 写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同? 月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比畅快、轻松。豆好吃吗?(1)小伙伴们在什么地方偷?为什么“偷”?

(2)“偷”谁家的?怎样偷?

(3)他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉?“偷豆”的 与 ?“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.是非“偷”出了情趣, “偷”出了欢乐!

文中的六一公公有什么性格特点? 他的对话表现他纯朴、爽朗的性格。他的第一句话并不责问孩子们“偷”豆之事,只是可惜于“踏坏了不少”,说明他珍视劳动果实。第二句话:“请客?──这是应该的。”更充分地表现了他的性格。至于以后送豆给“我”吃,也说明了这一点。同样是六一公公的豆;为什么当天的豆没有昨夜的豆好?为什么说“我实在再没有吃到那夜似的好豆”,“不再看到那夜似的好戏”? 同样是六一公公的豆,但昨夜的豆是与农村少年朋友一起吃的,充分体现了“我”与少年朋友的友情,所以在孩子看来,当天的豆不如昨夜的豆好。这两句话是用豆陪衬社戏。其实那夜的戏也没有看出什么名堂来,可是大可怀念的是农民孩子的美好友情,而这友情是在着社戏过程中集中地体现出来的,因此也就产生出对那夜社戏的怀念了。全文充分表现出随母归省小住平桥村生活的美好,抒发了对平桥村的人物和生活的绵绵无尽的怀恋。戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”那夜似的好豆

那夜似的好戏是童年那段天真

烂漫自由有趣的

生活的标志说明甜蜜的童年

回忆,一直珍藏

在作者的心里。表达了对美

好生活的向

往之情 社戏 因为那戏、那豆,代表了作者对天真烂漫、自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。”

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。你在生活中有这样的体会吗?默读课文找出文中的人物说说你喜欢的人物

——评人物抓中心课堂练习 请同学们运用“我喜欢文中的_______(人物),因为他(他们)_______(评价其性格的品质),比如 (举人物表现)”的句式,写三言两语,勾勒人物形象。

例如:我喜欢文中的双喜。因为他胆大心细,聪明伶俐,比如当“我”看不成戏,“急得要哭时”,双喜马上计上心来,解决“大船”的问题,并且“打包票”保证“我”的安全,让“外祖母和母亲也相信。”阿 发 我喜欢文中的阿发,因为他纯洁无私,比如午夜归航时,阿发以“我们的(豆)大得多”为由,建议去偷自家的豆。 六一公公 我喜欢文中的六一公公。因为他淳朴厚道,热情好客。比如,对于孩子们偷他的豆,只是轻加责备,听说摘豆是为了请客,马上说是“应该的”。

还有比如他亲自送豆给“我”吃,“我”夸他的豆“好吃”,他“竟非常感激起来”。

因为他们友爱热情,比如“我”是“远客”他们得到父母许可,伴我来游戏。

因为开船时“年幼的都陪我坐在船中,较大的聚在船尾”,以防万一。 因为他们很能干,比如他们驾船技术高超水性很好。

因为他们聪明活泼,比如对付细心的八公公,他们议论之后,想出要八公公归还枯桕树,当面叫他“八瘌子”的办法。 其他的小朋友分析双喜的言行,谈谈双喜是好孩子头还是坏孩子头? (6)双喜送我回到家,"都回来了!那里会错。我原说过写包票的!(1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议--表现双喜聪明。(2)当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大;②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的?--表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。(3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因--表现双喜聪明、细心。(4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见--表现双喜考虑事情周到;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的表现双喜考虑周到。(5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策表现双喜考虑事情周到。(7)双喜回答六一公公的问话表现双喜做事有始有终。--表现双喜反应灵敏。 社戏分析双喜的言行,谈谈双喜是好孩子头还是坏孩子头? (1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,偷豆请客,理所当然;

( 2)从六一公公的话可以证明:“请客?——这是应该的。”

( 3)六一公公还送豆给客人尝尝。因此,这不算什么盗窃行为。而是表现孩子们热情好客,淳朴善良,天真活泼。 小结:双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。 分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。 (3)六一公公送豆给母亲和我吃六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。 --表现六一公公善良、宽厚,爱惜劳动果实。(2)六一公公看见我,便停了揖,笑道,"请客?--这是应该的。"还问"迅哥儿,昨天的戏可好么?""豆可中吃呢?"(1)"双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。"证实双喜他们是否偷了豆,重在指责他们踏坏了庄稼。表现六一公公淳朴、好客。表现六一公公淳朴、好客、热诚。

小结中心思想 本文通过“我”与农村

孩子看社戏前后故事的叙述,

赞美了劳动人民和农家孩子淳朴

的品质和聪明的才干,表现了作者

对美好生活的向往。

社戏 鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。 但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。有人认为本文标题不恰当,因为全文写社戏的内容太少,你是否认同这种说法。 其一,本文直接写社戏的文字确实不多,但其文字都与看社戏有关。

其二,文中真正有趣的不是看戏本身,而是与看戏相关联的人与物。

其三,戏的内容写得并不多,围绕看戏,选取了一些戏外的生活素材,这些材料都是集中反映主题思想的。 主题探究语言揣摩1,我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”与“舒展”表现了“我”怎样的心情?)

“轻松”与“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。2,连山仿佛是踊跃的铁的兽脊似的(山为什么说是“踊跃”的?) 动词“踊跃”把山写活了,以动写静,形象地表现出行船之快。

3、回望戏台在灯火中,----满被红霞罩着(“回望”表现了“我”怎样的心情?“罩”字表现了怎样的情形?) “回望”两字,表现出“我”依依之情。“罩”字通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应4、不料六一公公竟非常感激起来,(被人偷了豆,六一公公为什么还要“感激”?)

因为在城里读书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。课文在写法上有什么作特色? 1、用词造句准确、鲜明、生动;情景结合,借景抒情;结合语言和行动、确切地反映了儿童的心理活动。

2、本篇详略叙事恰当。?总的来看,本篇详写去赵庄看戏的全过程,略写小住平桥村的得到优待,一般乐事,和看戏次日的情形。详写的各个情节,让人读来如同身历其境,亲见其人,深受感染;略写部分也多以简约的笔墨体现出充分的表现力量,钓虾、放牛就表现出农村生活的浓郁童趣,六一公公的简短问话和送豆行动,更表现了乡村老人的淳朴宽厚、热情好客。这样详写略写相配合,既表现出小住农村的诸多乐趣和美好事物,又突出了重点,值得认真体会,学习。作 业写一篇短文,题目是《童年趣事》

要求:

1)以记事为主,但一定要把与事有关的人写好;

2)事情的发生、经过、结尾要写清楚,重在经过上,要写得比较具体

3)要扣住“童年趣事”中的“趣”字充分反映出儿童的心理特征。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 滋味

- 2 散文两篇

- 3 社戏

- 4 幸福——告诉我们的孩子

- 第二单元

- 5 说几句爱海的孩子气的话

- 6 海思

- 7 听潮

- 8 诗两首

- 第三单元

- 9 人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑

- 10 读碑

- 11 中英香港政权交接仪式在港隆重举行

- 12 七根火柴

- 第四单元

- 13 我的“长生果”

- 14 怀疑与学问

- 15 一个少年的笔记

- 16 创造学思想录

- 第五单元

- 17 骆驼祥子

- 第六单元

- 18 短文两篇

- 19 马说

- 20 愚公移山

- 21 桃花源记

- 22 岳阳楼记

- 23 白雪歌送武判官归京

- 旧版资料

- 21、特别营救

- 22 古代神话三则

- 第五单元诗词诵读

- 蓝海

- 13 黄河颂

- 24 故事三则

- 4 诗两首

- 9 海洋忧思录

- 第二单元诗词颂读

- 20 懒惰的智慧

- 26 醉翁亭记

- 第一单元诗词诵读

- 第三单元诗词诵读

- 第四单元诗词诵读

- 27 少年中国说

- 28 橘颂

- 第六单元诗词诵读

- 5 走一步,再走一步