《回忆我的母亲》(部编)教学课件

文档属性

| 名称 | 《回忆我的母亲》(部编)教学课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-09 11:06:03 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。课文导入 这世上有一种爱,只懂得付出,不求回报,这是那种爱?

母 爱学习目标1、学习本文按照一定顺序选择表现人物思想品质的写法。

2、体会议论这种表达方式在记叙文中的特点和作用。? 3、通过朗读,理清本文讲述了母亲的哪些事迹。

4、体会本文质朴的语言,理解作者对母亲深深的敬意。?

5、感受作者对母亲的感情,反思自己对母亲的感情。作者简介朱德(1886年12月1日-1976年7月6日),字玉阶,曾用名朱建德,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人之一。中华人民共和国十大元帅之首,被中华人民共和国誉为革命家、军事家、政治家、国家的领袖。字词积累 (1)佃农(diàn) (2)祖籍(jí)

(3)妯娌(zhóulǐ) (4)勉强(qiǎng)

(5)迁徙(xǐ) (6)慰勉(wèimiǎn)

(7)溺死(nì) (8)衙门(yá)

(9)私塾(sīshú) (10)调料(tiáo)

(11)血溅(jiàn) (12)瞒着(mánzhe)字词积累①不辍劳作(chuò):不停地劳动(耕作)。

②任劳任怨(rènyuàn):一切劳苦和怨言都能经受。任,担当、承受。

③宽厚仁慈(réncí):待人宽大厚道,仁爱慈善。 ④为富不仁(wéifù):有钱而心狠,残酷剥削穷人,压迫穷人。 ⑤节衣缩食(suōshí):尽量节省。节,减省;缩,缩减。

⑥支撑门户(zhīchēng):勉强维持家庭。

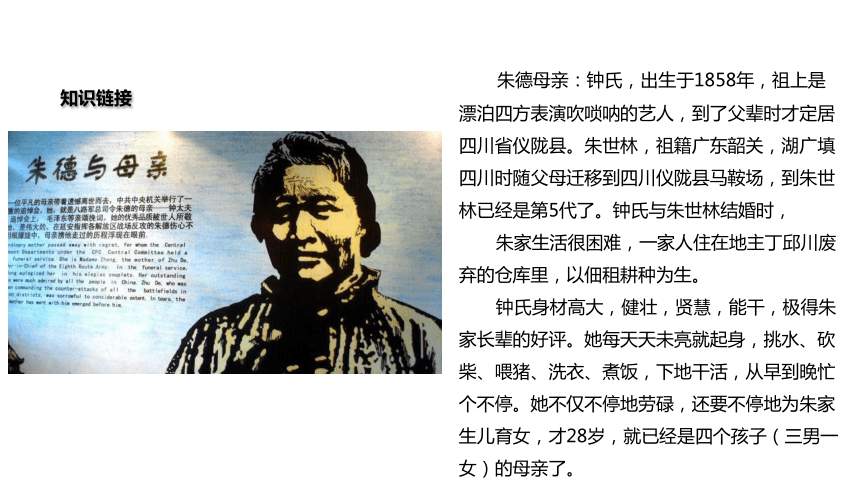

⑦东挪西借(nuó):文中指到处向人家借钱。 ⑧聊叙(liáoxù):叙谈叙谈。聊,姑且、略;叙,谈。(姑且谈谈)? 知识链接 朱德母亲:钟氏,出生于1858年,祖上是漂泊四方表演吹唢呐的艺人,到了父辈时才定居四川省仪陇县。朱世林,祖籍广东韶关,湖广填四川时随父母迁移到四川仪陇县马鞍场,到朱世林已经是第5代了。钟氏与朱世林结婚时,

朱家生活很困难,一家人住在地主丁邱川废弃的仓库里,以佃租耕种为生。

钟氏身材高大,健壮,贤慧,能干,极得朱家长辈的好评。她每天天未亮就起身,挑水、砍柴、喂猪、洗衣、煮饭,下地干活,从早到晚忙个不停。她不仅不停地劳碌,还要不停地为朱家生儿育女,才28岁,就已经是四个孩子(三男一女)的母亲了。文体知识 回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体,具有文献价值。回忆录最突出的特点是真实、广泛、突出。真实,就是真实记载作者的经历和观感。广泛,是指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,串连与之有关的人与事,广泛触及生活的每个角落,反映社会的历史面目。突出,是指回忆录中的人物要处于突出地位,所列事件要典型,有一定的代表性,提及的其他人物要有个性,不是平平淡淡的敘述。整体感知文章饱含了作者对母亲的哪些丰富感情? 有“爱”、“敬”、“哀”、“思念”、“怀念”、“歌颂”、“赞扬”、“感谢”哪一种感情是全文的基调? “爱”是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱,而哀思母亲,敬重母亲,歌颂母亲,感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。课文讲解 文章可分几个部分?全文共有17段,从哪一段开始回忆往事,到哪一段结束?用准确简洁的语言概括各部分大意。全文可分三个部分。

第一部分(第1段)抒发悲痛感情,引出对母亲勤劳一生的回忆。

第二部分从第2段开始回忆往事,至第15结束。详略得当地记叙了母亲勤劳一生中的主要事迹,歌颂母亲的美德,感谢母亲的养育之恩。

第三部分(第16、17段)写作者对母亲的沉痛悼念和表达自己的决心。课文讲解 请朗读这一部分。思考:这一段写了几句话?表达了作者怎样的感情?这样写在全文起了什么作用? 写了两句。

第一句交代了写作缘由。

第二句“我爱我母亲”,定下了全文的感情基调;由母亲的逝世而忆及许多往事,这些往事都反映了母亲“勤劳一生”,母亲“勤劳一生”便成了全文叙事的线索,同时也才“值得我永远回忆”,从而点明了题旨。这一部分是全文的总起,以“勤劳”二字总领全文。作者热爱和悲痛之情,都是由值得回忆和歌颂的母亲勤劳一生而起。

课文讲解(1) 作者回忆了母亲哪几方面的事?研习课文第二部分 回忆了母亲两方面的事:一是母亲勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的态度(2—7段);一是母亲坚强不屈的性格,对压迫者的反抗以及对作者参加革命的支持和慰勉(8—13段)。第14、15段,是在记叙的基础上进行议论,概述母亲对自己的教育和影响。课文讲解(2)第一方面的事,可划作第二部分的第一大层次。这里记叙了母亲的哪些事?歌颂了母亲怎样的美德?

第2、3段先记叙了“家境贫穷”的情况,母亲的“时间大半被家务和耕种占去了”。第4、5段写“母亲是个好劳动”,样样能干,“整日劳碌”。第6段写母亲“聪明能干”,勤俭持家。第7段写母亲“任劳任怨”,与家里人和睦相处以及同情和照顾比自己更穷的亲戚。研讨探究课文讲解(3)作者记叙这方面的事情不仅歌颂了母亲的美德,而且还采用了议论和抒情的手法或表明这些美德对自己的教育和影响,或直接抒发自己的情感。请将这样的语句找出来,仔细体味,并说明其作用。

如第7段中“她自己是很节省的……留有深刻的印象”,是议论;第3段中“这在母亲心里……无可奈何的事情啊!”是抒情。这种在记叙基础上的议论和抒情,对记叙的内容有进一步深化的作用,能更好地揭示所写事情的内在含义,抒发作者感情,歌颂母亲的崇高品质。研讨探究课文讲解8—13段,按时间先后依次写了哪四件事?

第一件事,乙未年(1895年)地主逼着退佃,又加天灾,家庭受到“最悲惨的一次遭遇”,在灾难面前,母亲没有退却,不但“没有灰心”,反而还增强了“她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感”,并“启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想”。第二件事,庚子年(1900年)前后四川饥民吃“大户”,农民的自发抗争,遭到了黑暗社会“官兵”的血腥镇压,“我家也遭受更多的困难”。(这两件事放在第8段中写,没有分开,时间先后顺序有颠倒,同学们要注意。)第三件事,1905年是“支撑门户”,节衣缩食,送子读书。第四件事是1908年对儿子宣传科学和民主思想,献身于革命事业,不但不反对,还给他许多“慰勉”。(这两件事是分别在第9、10段中写的)研讨探究课文讲解 写了上述四件事后,作者又进一步回忆了自己离开母亲、投身革命、加入共产党后母亲的一些事。请同学们阅读第11、12段。思考:还写了些什么事?表现了母亲的什么精神品质?寄寓了作者什么感情?

研讨探究 请学生有感情地朗读这三部分。思考:

(1)如何理解“这个哀痛是无法补救”的含义?

(2)如何理解“母亲是一个平凡的人,……创造着中国的历史”这句话的含义?

(3)作者是怎样把对母亲的爱与对人民的爱、对革命事业的忠诚有机地结合起来写的?这给我们哪些深刻的启示?研习第三部分课文讲解课文小结文章结构:

第一部分意思(1段):痛悼母亲逝世,引出对母亲勤劳一生的回忆。

第二部分的意思(2—15段):记叙母亲一生中的主要事迹,歌颂母亲的崇高美德,感谢母亲的养育之恩。

第一层意思(2—7段):写母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈的高贵品质。

第二层次意思(8—13段):写母亲坚强不屈的性格和反抗压迫、支持革命的精神。

第三层次意思(14、15段):由衷地感谢母亲的养育之恩。

第三部分意思(16、17段):对母亲的沉痛悼念,并表达了作者以尽忠于党和人民来报答母亲深恩的决心。

课后作业你在哪些方面深受自己母亲影响呢?回忆一下,并与同学交流,然后写一个片段。

母 爱学习目标1、学习本文按照一定顺序选择表现人物思想品质的写法。

2、体会议论这种表达方式在记叙文中的特点和作用。? 3、通过朗读,理清本文讲述了母亲的哪些事迹。

4、体会本文质朴的语言,理解作者对母亲深深的敬意。?

5、感受作者对母亲的感情,反思自己对母亲的感情。作者简介朱德(1886年12月1日-1976年7月6日),字玉阶,曾用名朱建德,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人之一。中华人民共和国十大元帅之首,被中华人民共和国誉为革命家、军事家、政治家、国家的领袖。字词积累 (1)佃农(diàn) (2)祖籍(jí)

(3)妯娌(zhóulǐ) (4)勉强(qiǎng)

(5)迁徙(xǐ) (6)慰勉(wèimiǎn)

(7)溺死(nì) (8)衙门(yá)

(9)私塾(sīshú) (10)调料(tiáo)

(11)血溅(jiàn) (12)瞒着(mánzhe)字词积累①不辍劳作(chuò):不停地劳动(耕作)。

②任劳任怨(rènyuàn):一切劳苦和怨言都能经受。任,担当、承受。

③宽厚仁慈(réncí):待人宽大厚道,仁爱慈善。 ④为富不仁(wéifù):有钱而心狠,残酷剥削穷人,压迫穷人。 ⑤节衣缩食(suōshí):尽量节省。节,减省;缩,缩减。

⑥支撑门户(zhīchēng):勉强维持家庭。

⑦东挪西借(nuó):文中指到处向人家借钱。 ⑧聊叙(liáoxù):叙谈叙谈。聊,姑且、略;叙,谈。(姑且谈谈)? 知识链接 朱德母亲:钟氏,出生于1858年,祖上是漂泊四方表演吹唢呐的艺人,到了父辈时才定居四川省仪陇县。朱世林,祖籍广东韶关,湖广填四川时随父母迁移到四川仪陇县马鞍场,到朱世林已经是第5代了。钟氏与朱世林结婚时,

朱家生活很困难,一家人住在地主丁邱川废弃的仓库里,以佃租耕种为生。

钟氏身材高大,健壮,贤慧,能干,极得朱家长辈的好评。她每天天未亮就起身,挑水、砍柴、喂猪、洗衣、煮饭,下地干活,从早到晚忙个不停。她不仅不停地劳碌,还要不停地为朱家生儿育女,才28岁,就已经是四个孩子(三男一女)的母亲了。文体知识 回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体,具有文献价值。回忆录最突出的特点是真实、广泛、突出。真实,就是真实记载作者的经历和观感。广泛,是指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,串连与之有关的人与事,广泛触及生活的每个角落,反映社会的历史面目。突出,是指回忆录中的人物要处于突出地位,所列事件要典型,有一定的代表性,提及的其他人物要有个性,不是平平淡淡的敘述。整体感知文章饱含了作者对母亲的哪些丰富感情? 有“爱”、“敬”、“哀”、“思念”、“怀念”、“歌颂”、“赞扬”、“感谢”哪一种感情是全文的基调? “爱”是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱,而哀思母亲,敬重母亲,歌颂母亲,感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。课文讲解 文章可分几个部分?全文共有17段,从哪一段开始回忆往事,到哪一段结束?用准确简洁的语言概括各部分大意。全文可分三个部分。

第一部分(第1段)抒发悲痛感情,引出对母亲勤劳一生的回忆。

第二部分从第2段开始回忆往事,至第15结束。详略得当地记叙了母亲勤劳一生中的主要事迹,歌颂母亲的美德,感谢母亲的养育之恩。

第三部分(第16、17段)写作者对母亲的沉痛悼念和表达自己的决心。课文讲解 请朗读这一部分。思考:这一段写了几句话?表达了作者怎样的感情?这样写在全文起了什么作用? 写了两句。

第一句交代了写作缘由。

第二句“我爱我母亲”,定下了全文的感情基调;由母亲的逝世而忆及许多往事,这些往事都反映了母亲“勤劳一生”,母亲“勤劳一生”便成了全文叙事的线索,同时也才“值得我永远回忆”,从而点明了题旨。这一部分是全文的总起,以“勤劳”二字总领全文。作者热爱和悲痛之情,都是由值得回忆和歌颂的母亲勤劳一生而起。

课文讲解(1) 作者回忆了母亲哪几方面的事?研习课文第二部分 回忆了母亲两方面的事:一是母亲勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的态度(2—7段);一是母亲坚强不屈的性格,对压迫者的反抗以及对作者参加革命的支持和慰勉(8—13段)。第14、15段,是在记叙的基础上进行议论,概述母亲对自己的教育和影响。课文讲解(2)第一方面的事,可划作第二部分的第一大层次。这里记叙了母亲的哪些事?歌颂了母亲怎样的美德?

第2、3段先记叙了“家境贫穷”的情况,母亲的“时间大半被家务和耕种占去了”。第4、5段写“母亲是个好劳动”,样样能干,“整日劳碌”。第6段写母亲“聪明能干”,勤俭持家。第7段写母亲“任劳任怨”,与家里人和睦相处以及同情和照顾比自己更穷的亲戚。研讨探究课文讲解(3)作者记叙这方面的事情不仅歌颂了母亲的美德,而且还采用了议论和抒情的手法或表明这些美德对自己的教育和影响,或直接抒发自己的情感。请将这样的语句找出来,仔细体味,并说明其作用。

如第7段中“她自己是很节省的……留有深刻的印象”,是议论;第3段中“这在母亲心里……无可奈何的事情啊!”是抒情。这种在记叙基础上的议论和抒情,对记叙的内容有进一步深化的作用,能更好地揭示所写事情的内在含义,抒发作者感情,歌颂母亲的崇高品质。研讨探究课文讲解8—13段,按时间先后依次写了哪四件事?

第一件事,乙未年(1895年)地主逼着退佃,又加天灾,家庭受到“最悲惨的一次遭遇”,在灾难面前,母亲没有退却,不但“没有灰心”,反而还增强了“她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感”,并“启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想”。第二件事,庚子年(1900年)前后四川饥民吃“大户”,农民的自发抗争,遭到了黑暗社会“官兵”的血腥镇压,“我家也遭受更多的困难”。(这两件事放在第8段中写,没有分开,时间先后顺序有颠倒,同学们要注意。)第三件事,1905年是“支撑门户”,节衣缩食,送子读书。第四件事是1908年对儿子宣传科学和民主思想,献身于革命事业,不但不反对,还给他许多“慰勉”。(这两件事是分别在第9、10段中写的)研讨探究课文讲解 写了上述四件事后,作者又进一步回忆了自己离开母亲、投身革命、加入共产党后母亲的一些事。请同学们阅读第11、12段。思考:还写了些什么事?表现了母亲的什么精神品质?寄寓了作者什么感情?

研讨探究 请学生有感情地朗读这三部分。思考:

(1)如何理解“这个哀痛是无法补救”的含义?

(2)如何理解“母亲是一个平凡的人,……创造着中国的历史”这句话的含义?

(3)作者是怎样把对母亲的爱与对人民的爱、对革命事业的忠诚有机地结合起来写的?这给我们哪些深刻的启示?研习第三部分课文讲解课文小结文章结构:

第一部分意思(1段):痛悼母亲逝世,引出对母亲勤劳一生的回忆。

第二部分的意思(2—15段):记叙母亲一生中的主要事迹,歌颂母亲的崇高美德,感谢母亲的养育之恩。

第一层意思(2—7段):写母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈的高贵品质。

第二层次意思(8—13段):写母亲坚强不屈的性格和反抗压迫、支持革命的精神。

第三层次意思(14、15段):由衷地感谢母亲的养育之恩。

第三部分意思(16、17段):对母亲的沉痛悼念,并表达了作者以尽忠于党和人民来报答母亲深恩的决心。

课后作业你在哪些方面深受自己母亲影响呢?回忆一下,并与同学交流,然后写一个片段。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首