2017—2018学年历史(人教版)九年级世界历史下册4-6单元测试题

文档属性

| 名称 | 2017—2018学年历史(人教版)九年级世界历史下册4-6单元测试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-09-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《世界历史》下册第四至六单元测试题

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题2分,共40分)

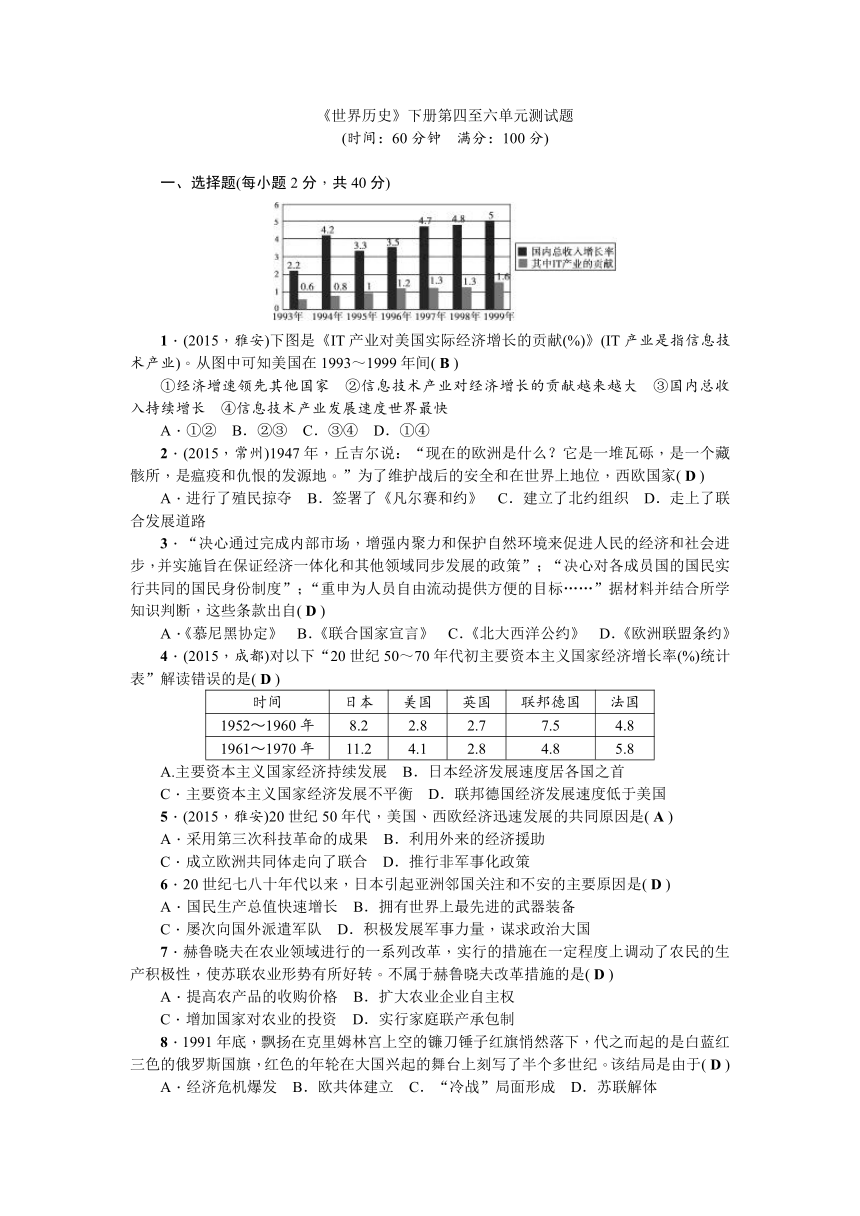

1.(2015,雅安)下图是《IT产业对美国实际经济增长的贡献(%)》(IT产业是指信息技术产业)。从图中可知美国在1993~1999年间(

B

)

①经济增速领先其他国家 ②信息技术产业对经济增长的贡献越来越大 ③国内总收入持续增长 ④信息技术产业发展速度世界最快

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

2.(2015,常州)1947年,丘吉尔说:“现在的欧洲是什么?它是一堆瓦砾,是一个藏骸所,是瘟疫和仇恨的发源地。”为了维护战后的安全和在世界上地位,西欧国家(

D

)

A.进行了殖民掠夺

B.签署了《凡尔赛和约》

C.建立了北约组织

D.走上了联合发展道路

3.“决心通过完成内部市场,增强内聚力和保护自然环境来促进人民的经济和社会进步,并实施旨在保证经济一体化和其他领域同步发展的政策”;“决心对各成员国的国民实行共同的国民身份制度”;“重申为人员自由流动提供方便的目标……”据材料并结合所学知识判断,这些条款出自(

D

)

A.《慕尼黑协定》

B.《联合国家宣言》

C.《北大西洋公约》

D.《欧洲联盟条约》

4.(2015,成都)对以下“20世纪50~70年代初主要资本主义国家经济增长率(%)统计表”解读错误的是(

D

)

时间

日本

美国

英国

联邦德国

法国

1952~1960年

8.2

2.8

2.7

7.5

4.8

1961~1970年

11.2

4.1

2.8

4.8

5.8

A.主要资本主义国家经济持续发展

B.日本经济发展速度居各国之首

C.主要资本主义国家经济发展不平衡

D.联邦德国经济发展速度低于美国

5.(2015,雅安)20世纪50年代,美国、西欧经济迅速发展的共同原因是(

A

)

A.采用第三次科技革命的成果

B.利用外来的经济援助

C.成立欧洲共同体走向了联合

D.推行非军事化政策

6.20世纪七八十年代以来,日本引起亚洲邻国关注和不安的主要原因是(

D

)

A.国民生产总值快速增长

B.拥有世界上最先进的武器装备

C.屡次向国外派遣军队

D.积极发展军事力量,谋求政治大国

7.赫鲁晓夫在农业领域进行的一系列改革,实行的措施在一定程度上调动了农民的生产积极性,使苏联农业形势有所好转。不属于赫鲁晓夫改革措施的是(

D

)

A.提高农产品的收购价格

B.扩大农业企业自主权

C.增加国家对农业的投资

D.实行家庭联产承包制

8.1991年底,飘扬在克里姆林宫上空的镰刀锤子红旗悄然落下,代之而起的是白蓝红三色的俄罗斯国旗,红色的年轮在大国兴起的舞台上刻写了半个多世纪。该结局是由于(

D

)

A.经济危机爆发

B.欧共体建立

C.“冷战”局面形成

D.苏联解体

9.(2015,茂名)“市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”作为第一个社会主义国家苏联(俄),在运用计划与市场的手段来发展经济上进行过一系列的探索,其中不成功的探索有(

D

)

①列宁实行新经济政策 ②“斯大林模式” ③赫鲁晓夫改革 ④戈尔巴乔夫改革

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

10.20世纪五六十年代,制定出比较适合本国国情的经济、政治体制改革的社会主义国家是(

B

)

A.保加利亚

B.匈牙利

C.南斯拉夫

D.罗马尼亚

11.(2014,昆明)从20世纪50年代中期开始,以赫鲁晓夫改革和匈牙利改革为代表的苏联、东欧社会主义国家先后进行了改革,取得了一定的效果,但最终都失败了。导致失败的根本原因是(

D

)

A.允许私人中小企业的发展

B.大面积开垦荒地和大力推广玉米种植运动

C.推行政治多元化和多党制

D.未从根本上摆脱高度集中的政治经济体制

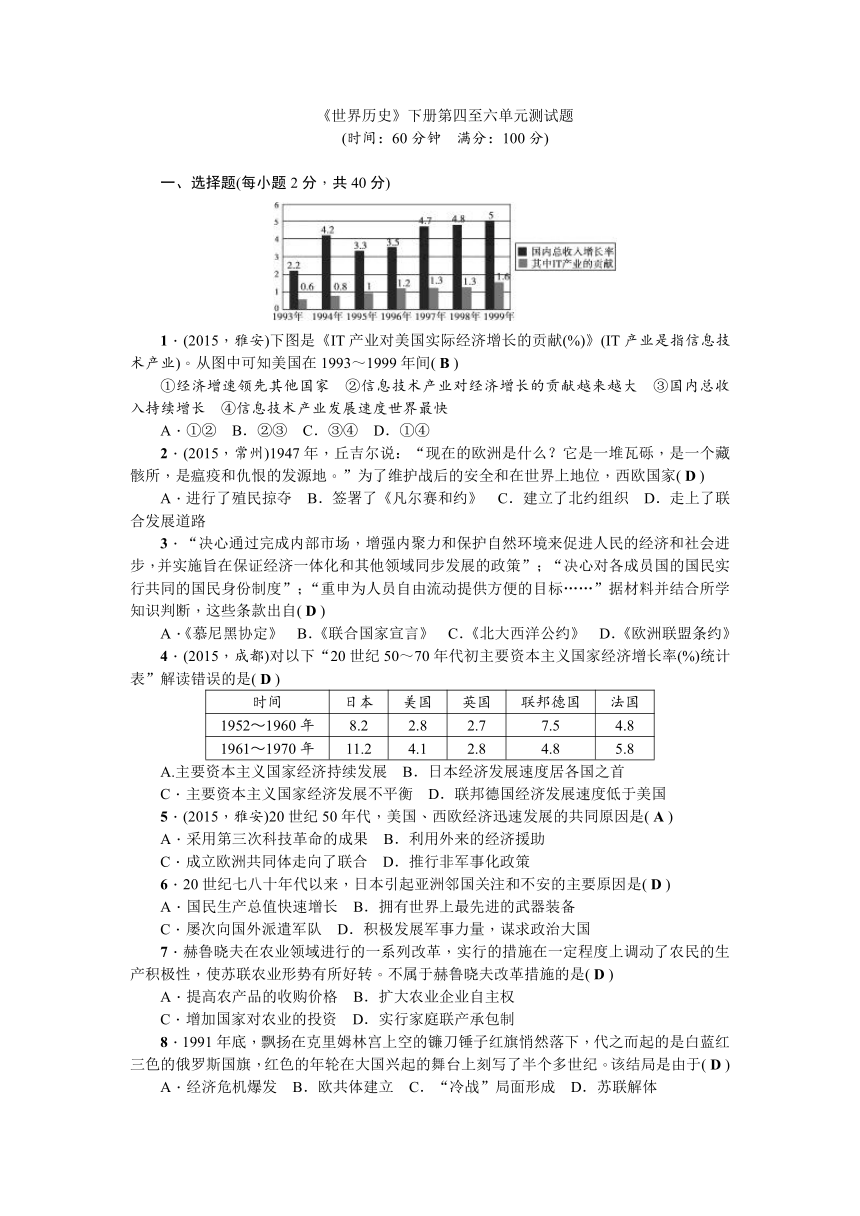

12.某历史专栏出现了以下三幅图片,该专栏的主题应该是(

A

)

A.亚非拉的奋起

B.资本主义的曙光

C.拉丁美洲的独立

D.经济全球化时代

13.“二战”后民族解放运动风起云涌。在亚洲,英国殖民者的“蒙巴顿方案”对印度实行“分而治之”的政策,其划分的原则是(

A

)

A.按居民的宗教信仰

B.按历史沿革

C.按照与英国的关系

D.按行政区划

14.亚洲地区是“二战”后最富于经济活力的地区之一。以下对20世纪七八十年代这一地区经济发展表述不正确的是(

D

)

A.日本成为世界第二号经济大国

B.新加坡以“神奇的港口之国”著称

C.韩国创造了“惊人的汉江之奇”

D.印度创造出经济发展的“黄金时代”

15.第二次世界大战后,非洲的民族独立运动风起云涌,在赢得民族独立的同时,推翻本国封建统治的国家是(

C

)

A.印度

B.利比亚

C.埃及

D.新加坡

16.解读下列表格可知表意在向我们传达下列哪一信息(

A

)

年份

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

独立

国家

尼日尔

刚果

乍得

马里

扎伊尔

马达加斯加

布基纳法索

塞内加尔

贝宁

克麦隆

加蓬

中非

多哥

索马里

毛里塔尼亚

科特迪瓦

尼日利亚

A.“非洲独立年”

B.黑暗大陆

C.消费者的天堂

D.美国后院

17.(2015,河北)1945年联合国成立时,有51个成员国。2012年联合国已经有192个成员国,其中新增的成员国绝大多数在联合国成立时还是殖民地。这一变化主要是由于(

C

)

A.和平共处五项原则的践行

B.非洲的纳米比亚获得了独立

C.亚非拉国家的独立与振兴

D.社会主义国家的改革与演变

18.(2014,丹东)围绕巴勒斯坦主权问题所发生的战争是(

D

)

A.科索沃战争

B.海湾战争

C.伊拉克战争

D.中东战争

19.中东地区是欧亚非三洲的交通要冲,战略地位十分重要。中东战争及巴以冲突,不仅严重影响了该地区的经济和社会发展进程,而且对地区和世界和平构成严重威胁。导致中东地区局势复杂的主要原因是(

D

)

①大国在中东地区的利益争夺 ②印度与巴基斯坦的领土争端 ③宗教矛盾 ④民族矛盾

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

20.某班历史兴趣小组准备举办《中东问题的由来与现状》历史图片展,下列材料中不应该选用的是(

C

)

A.阿拉法特的戎装照片

B.《巴勒斯坦地区图》

C.《科索沃战争示意图》

D.《中东战争示意图》

二、非选择题(第21题18分,第22题14分,第23题14分,第24题14分,共60分)

21.阅读材料,回答问题。

材料一 战后初期,美国经济持续发展,一片繁荣。尽管如此,但是在20世纪50年代的资本主义世界中,美国在工业生产、出口贸易等方面所占的比重都有显著下降,而西欧六国(法、西德、意、荷、比、卢)所占的比重大大上升。……50年代中期以后,阿登纳说:“如果欧洲人不想再起了根本变化的世界里走下坡路的话,必须走向联合……否则欧洲各国将会沦为超级大国的附庸……”

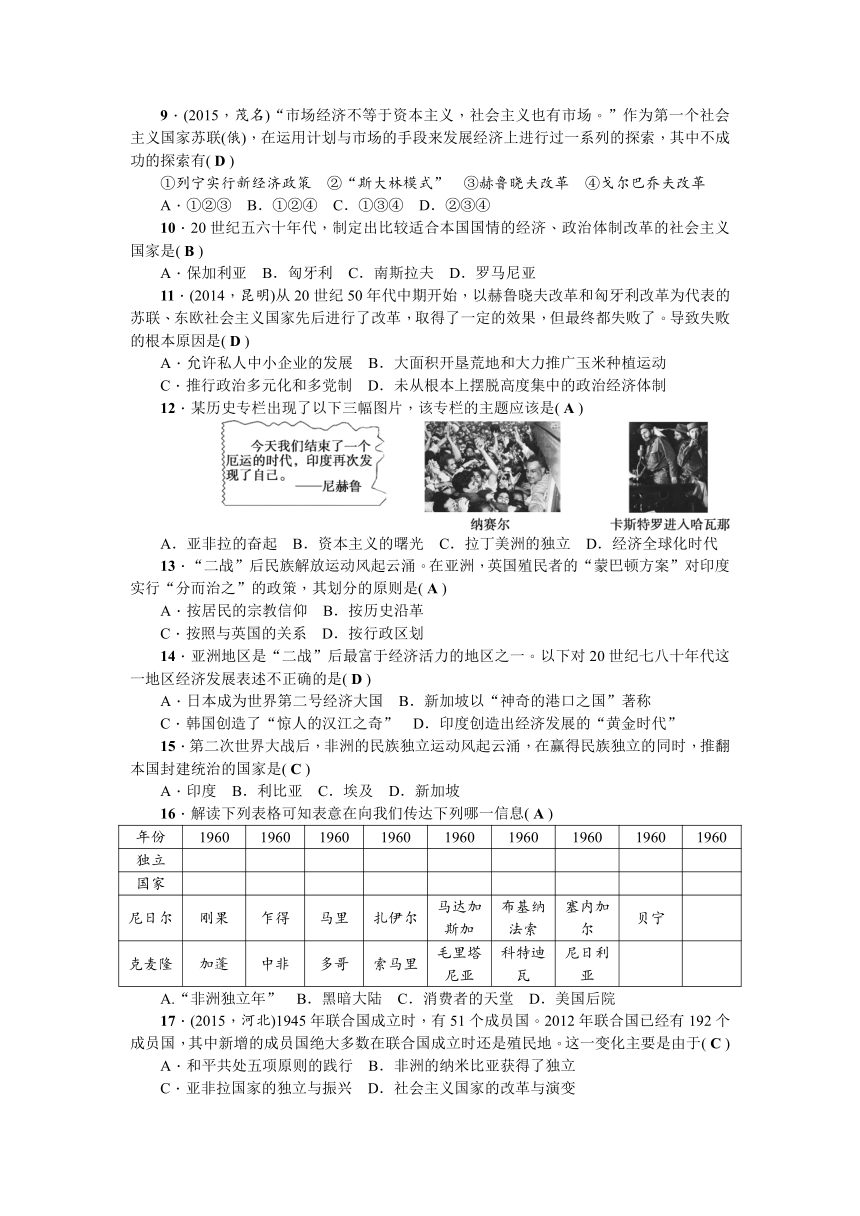

材料二

材料三 进入20世纪70年代,西欧和日本不可避免要导致与美国同盟国政治关系的变化,表现在西欧六国和日本在外交上的独立自主倾向日益发展……美国再也不能像战后初期和50年代那样,在西欧阵营里颐指气使,发号施令。——何春超主编的《国际关系史》

(1)根据材料一和所学知识回答,西欧各国为什么要走向联合?

保障自己的安全和国际地位,避免成为超级大国的附庸;加强交流合作,促进经济的发展。

(2)在材料二图一中找出美国经济发展的高峰期主要分布在哪些时段。要反映图一的相关信息,还可用哪些形式?

时段:20世纪50年代中期到70年代初期;20世纪90年代(或1990年后)。形式:文字表述、表格、坐标图、曲线图、柱状图等。(任意答出一种即可)

(3)根据材料和所学知识说明,进入70年代后,为什么美国再也不能像战后初期和50年代那样对西欧发号施令?

美国由于经济危机的困扰,综合国力迅速下降;西欧各国经济却迅速发展,综合国力和国际竞争力显著增强;西欧各国外交上更加独立自主。

(4)材料二中人物在20世纪90年代成为世界首富与当时美国政府采取的哪些措施有关?

进行社会经济改革;大力发展教育科技,以信息产业为代表的高新技术迅速发展;完成传统产业的技术改造。

22.20世纪七八十年代,中苏两国都进行了改革,然而改革的结果却不同,阅读下列材料回答问题。

材料一 戈尔巴乔夫上台后,大声疾呼要对国家进行根本性的变革和改造。1986年,苏共“二十七大”通过了经济改革纲领,会后又颁布了一系列关于经济体制改革的法令,由于经济改革阻力太大,成效低下,戈尔巴乔夫又仓促转向政治体制改革。1990年3月,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行总统制和多党制。在“政治多元化”和“公开化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,罢工浪潮此起彼伏,反对党纷纷成立,民族分离、国家分裂势力迅速抬头。——摘自华东师大版《世界历史》九年级下册

(1)从材料一可以看出,20世纪八十年代苏联改革的结果怎样?

改革激化了苏联社会的各种矛盾,引发了社会的动荡和分裂,导致了苏联的解体和苏共的垮台。(不能只答“苏联解体”)

(2)导致苏联改革出现上述结果的客观历史因素是C。(填字母代号)

A.“八一九”事件

B.戈尔巴乔夫的“新思维”

C.“斯大林模式”的弊病

D.急于求成的激进改革措施

材料二 十一届三中全会后,在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下,中国的改革开放取得了巨大成就,在世界风源急剧变幻的情况下,中国的社会主义制度经受住了严峻的考验。——摘自华东师大版《中国历史》八年级下册

(3)对比材料一、材料二,分析中国的改革取得巨大成功的原因有哪些?

①坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;②坚持共产党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义指导地位不动摇;③重视国内的民族问题,正确处理民族关系;④抵制西方鼓吹的某些思想和价值观。(答出其他符合题意的答案亦可)

23.阅读下列材料:

材料一 东德的政治剧变,为长期谋求德国统一的西德政治家提供了历史性的机遇。(西德前总理)科尔“从内心感到历史的方向在朝统一前进”,认为“德国问题已摆上了案头”。

材料二1990年10月3日,民主德国正式加入联邦德国,德国在分裂40多年后最终实现了统一。

请回答:

(1)查阅历史资料,说一说材料中提到的德国分裂的主要原因是什么?

二战中的雅尔塔会议决定分区占领德国;美国和苏联之间的矛盾不断激化,从而导致了1948年柏林危机,最终造成德国分裂。

(2)1990年德国是在什么形势下完成统一的?是通过什么方式实现统一的?

是在东欧剧变、苏联即将走向解体的形势下完成统一。方式:在英、法、美、苏四大国的策划下,以民主德国(东德)并入联邦德国(西德)的方式实现了统一。

(3)请简要分析德国实现统一的原因。

东欧和东德社会制度的变化,西德国力强盛;统一符合德国人民的心愿;苏联放松对东德的控制;西方资本主义国家对东德的“和平演变”等。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺陷,我们依靠的是旧民主秩序的新运用。——罗斯福演说

(1)“为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺陷”这一目标在美国罗斯福新政中能否实现?为什么?

不能。新政只是一种政策调整,不可能从根本上改变资本主义制度的基本矛盾,也就无法消除资本主义经济危机。

材料二 “二战”后,美国经济以外向型经济为主,具体体现在对外直接投资即资本输出增加和跨国公司飞速发展。对外直接投资为美国获取了更大的利润,加强了美国在许多国家中的经济地位,但它同时也建立在对第三世界不公正掠夺的基础上。——摘自北师大版历史九下《教师教学用书》

(2)指出材料二反映了“二战”后美国经济发展的哪一主要特点?

以外向型经济为主。

材料三 见右图《战后美国经济发展示意图》

(3)读上图,运用论从史出的方法,概括1955~1994年美国经济发展呈现的状态是什么?

周期性发展状态等等。

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.(2015,雅安)下图是《IT产业对美国实际经济增长的贡献(%)》(IT产业是指信息技术产业)。从图中可知美国在1993~1999年间(

B

)

①经济增速领先其他国家 ②信息技术产业对经济增长的贡献越来越大 ③国内总收入持续增长 ④信息技术产业发展速度世界最快

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

2.(2015,常州)1947年,丘吉尔说:“现在的欧洲是什么?它是一堆瓦砾,是一个藏骸所,是瘟疫和仇恨的发源地。”为了维护战后的安全和在世界上地位,西欧国家(

D

)

A.进行了殖民掠夺

B.签署了《凡尔赛和约》

C.建立了北约组织

D.走上了联合发展道路

3.“决心通过完成内部市场,增强内聚力和保护自然环境来促进人民的经济和社会进步,并实施旨在保证经济一体化和其他领域同步发展的政策”;“决心对各成员国的国民实行共同的国民身份制度”;“重申为人员自由流动提供方便的目标……”据材料并结合所学知识判断,这些条款出自(

D

)

A.《慕尼黑协定》

B.《联合国家宣言》

C.《北大西洋公约》

D.《欧洲联盟条约》

4.(2015,成都)对以下“20世纪50~70年代初主要资本主义国家经济增长率(%)统计表”解读错误的是(

D

)

时间

日本

美国

英国

联邦德国

法国

1952~1960年

8.2

2.8

2.7

7.5

4.8

1961~1970年

11.2

4.1

2.8

4.8

5.8

A.主要资本主义国家经济持续发展

B.日本经济发展速度居各国之首

C.主要资本主义国家经济发展不平衡

D.联邦德国经济发展速度低于美国

5.(2015,雅安)20世纪50年代,美国、西欧经济迅速发展的共同原因是(

A

)

A.采用第三次科技革命的成果

B.利用外来的经济援助

C.成立欧洲共同体走向了联合

D.推行非军事化政策

6.20世纪七八十年代以来,日本引起亚洲邻国关注和不安的主要原因是(

D

)

A.国民生产总值快速增长

B.拥有世界上最先进的武器装备

C.屡次向国外派遣军队

D.积极发展军事力量,谋求政治大国

7.赫鲁晓夫在农业领域进行的一系列改革,实行的措施在一定程度上调动了农民的生产积极性,使苏联农业形势有所好转。不属于赫鲁晓夫改革措施的是(

D

)

A.提高农产品的收购价格

B.扩大农业企业自主权

C.增加国家对农业的投资

D.实行家庭联产承包制

8.1991年底,飘扬在克里姆林宫上空的镰刀锤子红旗悄然落下,代之而起的是白蓝红三色的俄罗斯国旗,红色的年轮在大国兴起的舞台上刻写了半个多世纪。该结局是由于(

D

)

A.经济危机爆发

B.欧共体建立

C.“冷战”局面形成

D.苏联解体

9.(2015,茂名)“市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”作为第一个社会主义国家苏联(俄),在运用计划与市场的手段来发展经济上进行过一系列的探索,其中不成功的探索有(

D

)

①列宁实行新经济政策 ②“斯大林模式” ③赫鲁晓夫改革 ④戈尔巴乔夫改革

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

10.20世纪五六十年代,制定出比较适合本国国情的经济、政治体制改革的社会主义国家是(

B

)

A.保加利亚

B.匈牙利

C.南斯拉夫

D.罗马尼亚

11.(2014,昆明)从20世纪50年代中期开始,以赫鲁晓夫改革和匈牙利改革为代表的苏联、东欧社会主义国家先后进行了改革,取得了一定的效果,但最终都失败了。导致失败的根本原因是(

D

)

A.允许私人中小企业的发展

B.大面积开垦荒地和大力推广玉米种植运动

C.推行政治多元化和多党制

D.未从根本上摆脱高度集中的政治经济体制

12.某历史专栏出现了以下三幅图片,该专栏的主题应该是(

A

)

A.亚非拉的奋起

B.资本主义的曙光

C.拉丁美洲的独立

D.经济全球化时代

13.“二战”后民族解放运动风起云涌。在亚洲,英国殖民者的“蒙巴顿方案”对印度实行“分而治之”的政策,其划分的原则是(

A

)

A.按居民的宗教信仰

B.按历史沿革

C.按照与英国的关系

D.按行政区划

14.亚洲地区是“二战”后最富于经济活力的地区之一。以下对20世纪七八十年代这一地区经济发展表述不正确的是(

D

)

A.日本成为世界第二号经济大国

B.新加坡以“神奇的港口之国”著称

C.韩国创造了“惊人的汉江之奇”

D.印度创造出经济发展的“黄金时代”

15.第二次世界大战后,非洲的民族独立运动风起云涌,在赢得民族独立的同时,推翻本国封建统治的国家是(

C

)

A.印度

B.利比亚

C.埃及

D.新加坡

16.解读下列表格可知表意在向我们传达下列哪一信息(

A

)

年份

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

独立

国家

尼日尔

刚果

乍得

马里

扎伊尔

马达加斯加

布基纳法索

塞内加尔

贝宁

克麦隆

加蓬

中非

多哥

索马里

毛里塔尼亚

科特迪瓦

尼日利亚

A.“非洲独立年”

B.黑暗大陆

C.消费者的天堂

D.美国后院

17.(2015,河北)1945年联合国成立时,有51个成员国。2012年联合国已经有192个成员国,其中新增的成员国绝大多数在联合国成立时还是殖民地。这一变化主要是由于(

C

)

A.和平共处五项原则的践行

B.非洲的纳米比亚获得了独立

C.亚非拉国家的独立与振兴

D.社会主义国家的改革与演变

18.(2014,丹东)围绕巴勒斯坦主权问题所发生的战争是(

D

)

A.科索沃战争

B.海湾战争

C.伊拉克战争

D.中东战争

19.中东地区是欧亚非三洲的交通要冲,战略地位十分重要。中东战争及巴以冲突,不仅严重影响了该地区的经济和社会发展进程,而且对地区和世界和平构成严重威胁。导致中东地区局势复杂的主要原因是(

D

)

①大国在中东地区的利益争夺 ②印度与巴基斯坦的领土争端 ③宗教矛盾 ④民族矛盾

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

20.某班历史兴趣小组准备举办《中东问题的由来与现状》历史图片展,下列材料中不应该选用的是(

C

)

A.阿拉法特的戎装照片

B.《巴勒斯坦地区图》

C.《科索沃战争示意图》

D.《中东战争示意图》

二、非选择题(第21题18分,第22题14分,第23题14分,第24题14分,共60分)

21.阅读材料,回答问题。

材料一 战后初期,美国经济持续发展,一片繁荣。尽管如此,但是在20世纪50年代的资本主义世界中,美国在工业生产、出口贸易等方面所占的比重都有显著下降,而西欧六国(法、西德、意、荷、比、卢)所占的比重大大上升。……50年代中期以后,阿登纳说:“如果欧洲人不想再起了根本变化的世界里走下坡路的话,必须走向联合……否则欧洲各国将会沦为超级大国的附庸……”

材料二

材料三 进入20世纪70年代,西欧和日本不可避免要导致与美国同盟国政治关系的变化,表现在西欧六国和日本在外交上的独立自主倾向日益发展……美国再也不能像战后初期和50年代那样,在西欧阵营里颐指气使,发号施令。——何春超主编的《国际关系史》

(1)根据材料一和所学知识回答,西欧各国为什么要走向联合?

保障自己的安全和国际地位,避免成为超级大国的附庸;加强交流合作,促进经济的发展。

(2)在材料二图一中找出美国经济发展的高峰期主要分布在哪些时段。要反映图一的相关信息,还可用哪些形式?

时段:20世纪50年代中期到70年代初期;20世纪90年代(或1990年后)。形式:文字表述、表格、坐标图、曲线图、柱状图等。(任意答出一种即可)

(3)根据材料和所学知识说明,进入70年代后,为什么美国再也不能像战后初期和50年代那样对西欧发号施令?

美国由于经济危机的困扰,综合国力迅速下降;西欧各国经济却迅速发展,综合国力和国际竞争力显著增强;西欧各国外交上更加独立自主。

(4)材料二中人物在20世纪90年代成为世界首富与当时美国政府采取的哪些措施有关?

进行社会经济改革;大力发展教育科技,以信息产业为代表的高新技术迅速发展;完成传统产业的技术改造。

22.20世纪七八十年代,中苏两国都进行了改革,然而改革的结果却不同,阅读下列材料回答问题。

材料一 戈尔巴乔夫上台后,大声疾呼要对国家进行根本性的变革和改造。1986年,苏共“二十七大”通过了经济改革纲领,会后又颁布了一系列关于经济体制改革的法令,由于经济改革阻力太大,成效低下,戈尔巴乔夫又仓促转向政治体制改革。1990年3月,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行总统制和多党制。在“政治多元化”和“公开化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,罢工浪潮此起彼伏,反对党纷纷成立,民族分离、国家分裂势力迅速抬头。——摘自华东师大版《世界历史》九年级下册

(1)从材料一可以看出,20世纪八十年代苏联改革的结果怎样?

改革激化了苏联社会的各种矛盾,引发了社会的动荡和分裂,导致了苏联的解体和苏共的垮台。(不能只答“苏联解体”)

(2)导致苏联改革出现上述结果的客观历史因素是C。(填字母代号)

A.“八一九”事件

B.戈尔巴乔夫的“新思维”

C.“斯大林模式”的弊病

D.急于求成的激进改革措施

材料二 十一届三中全会后,在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下,中国的改革开放取得了巨大成就,在世界风源急剧变幻的情况下,中国的社会主义制度经受住了严峻的考验。——摘自华东师大版《中国历史》八年级下册

(3)对比材料一、材料二,分析中国的改革取得巨大成功的原因有哪些?

①坚持以经济建设为中心,大力发展生产力;②坚持共产党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义指导地位不动摇;③重视国内的民族问题,正确处理民族关系;④抵制西方鼓吹的某些思想和价值观。(答出其他符合题意的答案亦可)

23.阅读下列材料:

材料一 东德的政治剧变,为长期谋求德国统一的西德政治家提供了历史性的机遇。(西德前总理)科尔“从内心感到历史的方向在朝统一前进”,认为“德国问题已摆上了案头”。

材料二1990年10月3日,民主德国正式加入联邦德国,德国在分裂40多年后最终实现了统一。

请回答:

(1)查阅历史资料,说一说材料中提到的德国分裂的主要原因是什么?

二战中的雅尔塔会议决定分区占领德国;美国和苏联之间的矛盾不断激化,从而导致了1948年柏林危机,最终造成德国分裂。

(2)1990年德国是在什么形势下完成统一的?是通过什么方式实现统一的?

是在东欧剧变、苏联即将走向解体的形势下完成统一。方式:在英、法、美、苏四大国的策划下,以民主德国(东德)并入联邦德国(西德)的方式实现了统一。

(3)请简要分析德国实现统一的原因。

东欧和东德社会制度的变化,西德国力强盛;统一符合德国人民的心愿;苏联放松对东德的控制;西方资本主义国家对东德的“和平演变”等。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺陷,我们依靠的是旧民主秩序的新运用。——罗斯福演说

(1)“为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺陷”这一目标在美国罗斯福新政中能否实现?为什么?

不能。新政只是一种政策调整,不可能从根本上改变资本主义制度的基本矛盾,也就无法消除资本主义经济危机。

材料二 “二战”后,美国经济以外向型经济为主,具体体现在对外直接投资即资本输出增加和跨国公司飞速发展。对外直接投资为美国获取了更大的利润,加强了美国在许多国家中的经济地位,但它同时也建立在对第三世界不公正掠夺的基础上。——摘自北师大版历史九下《教师教学用书》

(2)指出材料二反映了“二战”后美国经济发展的哪一主要特点?

以外向型经济为主。

材料三 见右图《战后美国经济发展示意图》

(3)读上图,运用论从史出的方法,概括1955~1994年美国经济发展呈现的状态是什么?

周期性发展状态等等。

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》