观潮[上学期]

图片预览

文档简介

课件27张PPT。 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

——李白宋 周密观潮执教:船塘中学张伟琼简介南宋观潮盛事杭州在南宋时称临安,是国都。观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年八月十八日举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。本文描写的水军演习、弄潮表演以及观潮情景,既衬托了钱江涌潮的奇伟壮丽,又共同组成了南宋都城生活的风俗画,表现了人与自然搏斗的勇敢精神。

作者简介作者周密,字公谨,号草窗。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家。宋末曾做过义乌县官等职,宋灭之后不再做官。他的诗文都有成就,又能书画。《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所写。 教学目标:

一、朗读课文,感知大意。

二、析读课文,品味语言。

三、研读课文,质疑探究。

四、赏读诗文,扩展延伸。 浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线。

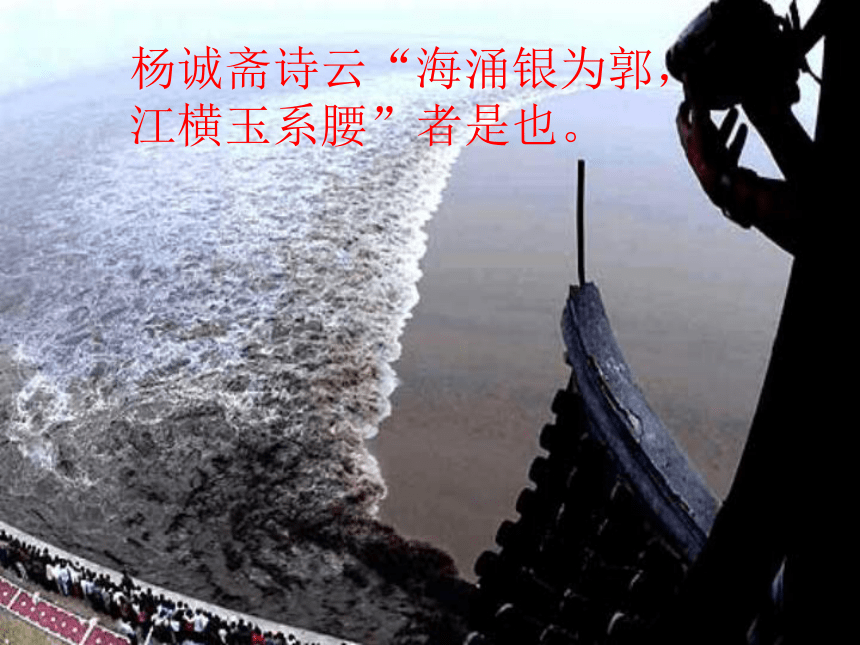

既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。 每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏而黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。 江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。自既望以至十八为最盛

方其远出海门,仅如银线

倏尔黄烟四起,人物略不相睹

仅有“敌船”为火所焚,随波而逝

吴中善泅者数百,皆披发文身

溯迎而上,出没于鲸波万仞中

农历十六

当……时

突然;一点点

去,往

画着文采

逆流迎着潮水;(健儿)在水中忽隐忽现一、《观潮》这篇散文中,全文的着眼点在“潮”上,立足点在“观”上,作者是从哪些方面写 “观潮”的? 探究学习 涨潮 (状)

水战 (威)

弄潮 (技) 观潮 (盛)

二、作者是从哪几个方面对潮来之状进行描写的?写出了江潮怎样的特点?明确:作者从形、色、声、势四个方面,由远及近地写出潮,刻画了海潮的雄奇壮观。 运用比喻、夸张的手法,仅用简单的“如银线”“玉城雪岭”“如雷霆”“吞天沃日”几句,把在远方,渐近奔涌到眼前时海潮的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。

仅如银线(形) 玉城雪岭(色) 声如雷霆(声) 吞天沃日(势)海潮的雄伟壮观三、第四段写观潮人众之多与上文写江潮和水上表演有何联系?明确:观潮人群如此密集,说明江潮和水上表演是多么吸引人心,所以写观潮之盛,是为了从侧面映衬江潮之状和水上表演之精彩。 潮生潮落何时了断送行人老赵孟畎嗽率?顺保?彻厶煜挛蕖? 苏轼晴天摇动清江底, 晚日浮沉急浪中晴天摇动清江底,

晚日浮沉急浪中。

王师道

八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

唐·刘禹锡

酒泉子

潘阆

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。 据说近几年,有不少人因看钱江涌潮而丧命,这是否说明只有古代的人才有如此胆识敢于弄潮争标和大自然搏斗,今人就缺乏这种斗志了?讨论作业:

1、改写文中一至三段中的任一段。

2、有能力的同学课后搜集有关钱塘江

大潮的资料。总结全文浙江潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁、场面众多,观潮者人群如潮,但在文中,作者却写得井然有序,主次分明。这一方面是由于作者构思精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。另一方面也是由于作者借墨如金,用语十分简练的结果。

——李白宋 周密观潮执教:船塘中学张伟琼简介南宋观潮盛事杭州在南宋时称临安,是国都。观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年八月十八日举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。本文描写的水军演习、弄潮表演以及观潮情景,既衬托了钱江涌潮的奇伟壮丽,又共同组成了南宋都城生活的风俗画,表现了人与自然搏斗的勇敢精神。

作者简介作者周密,字公谨,号草窗。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家。宋末曾做过义乌县官等职,宋灭之后不再做官。他的诗文都有成就,又能书画。《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所写。 教学目标:

一、朗读课文,感知大意。

二、析读课文,品味语言。

三、研读课文,质疑探究。

四、赏读诗文,扩展延伸。 浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线。

既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。 每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏而黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。 江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。自既望以至十八为最盛

方其远出海门,仅如银线

倏尔黄烟四起,人物略不相睹

仅有“敌船”为火所焚,随波而逝

吴中善泅者数百,皆披发文身

溯迎而上,出没于鲸波万仞中

农历十六

当……时

突然;一点点

去,往

画着文采

逆流迎着潮水;(健儿)在水中忽隐忽现一、《观潮》这篇散文中,全文的着眼点在“潮”上,立足点在“观”上,作者是从哪些方面写 “观潮”的? 探究学习 涨潮 (状)

水战 (威)

弄潮 (技) 观潮 (盛)

二、作者是从哪几个方面对潮来之状进行描写的?写出了江潮怎样的特点?明确:作者从形、色、声、势四个方面,由远及近地写出潮,刻画了海潮的雄奇壮观。 运用比喻、夸张的手法,仅用简单的“如银线”“玉城雪岭”“如雷霆”“吞天沃日”几句,把在远方,渐近奔涌到眼前时海潮的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。

仅如银线(形) 玉城雪岭(色) 声如雷霆(声) 吞天沃日(势)海潮的雄伟壮观三、第四段写观潮人众之多与上文写江潮和水上表演有何联系?明确:观潮人群如此密集,说明江潮和水上表演是多么吸引人心,所以写观潮之盛,是为了从侧面映衬江潮之状和水上表演之精彩。 潮生潮落何时了断送行人老赵孟畎嗽率?顺保?彻厶煜挛蕖? 苏轼晴天摇动清江底, 晚日浮沉急浪中晴天摇动清江底,

晚日浮沉急浪中。

王师道

八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

唐·刘禹锡

酒泉子

潘阆

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。 据说近几年,有不少人因看钱江涌潮而丧命,这是否说明只有古代的人才有如此胆识敢于弄潮争标和大自然搏斗,今人就缺乏这种斗志了?讨论作业:

1、改写文中一至三段中的任一段。

2、有能力的同学课后搜集有关钱塘江

大潮的资料。总结全文浙江潮雄伟壮观,水上表演头绪纷繁、场面众多,观潮者人群如潮,但在文中,作者却写得井然有序,主次分明。这一方面是由于作者构思精巧,以海潮为线索,写景记事相融合,正面描写与侧面烘托相结合。另一方面也是由于作者借墨如金,用语十分简练的结果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》